青海牧草对气候变化的响应

韩有香,刘彩红,李国山

(1青海省果洛州久治县气象局,青海果洛 814499;2青海省防灾减灾重点实验室,西宁 810001;3青海省气候中心,西宁 810001;4青海省果洛州达日县气象局,青海果洛 814299)

0 引言

青海省是中国的畜牧业生产基地,属于全国五大牧区之一。可利用草地占全省土地面积的47%,主要集中于青南高原、祁连山地和柴达木盆地东南部边缘山地。草地类型主要有高寒草甸、高寒草原类、高寒荒漠草原类和温性草原类[1]。草地是中国陆地上面积最大的生态系统,是生态环境的基础[2]。植被作为联接陆地土壤、水体和大气之间物质循环和能量交换的关键环节,在地表能量交换、水分循环和碳氮循环过程中起着至关重要的作用[3]。植被是表征生态环境变化的综合指示器,研究植被时空变化及其对气候变化的响应一直是国内外全球变化研究的重要内容[4-5]。在气候变化和人类活动的影响下,近几十年来三江源区生态环境发生了显著变化,主要存在草地退化和沙化严重、湿地遭破坏、冰川退缩、水土流失日益严重等问题[6-7]。青藏高原的草地生态系统不仅是发展当地畜牧业、提高牧民生活水平的重要基础,而且对生物多样性保护、水土保持等维护生态安全方面有着重要意义[8]。近年来,由于青藏高原对气候变化的强烈响应以及人类活动的影响,高寒生态系统发生了一定程度的退化现象。这些使得对青海省草地牧草的研究成为一个迫切的实际问题,尤其是牧草产量,牧草产量下降会导致载畜量的下降,而牲畜数量增多或者不变将直接导致过度采食,从而破坏植被,最终导致草地退化,引起一系列生态问题。

目前,国内学者在这方面做了大量的研究。张颖等[9]研究发现,三江源草地覆盖度呈现明显的空间差异,具有西北低东南高的特征。沃笑等[10]研究了三江源地区植被净初级生产力发现三江源生长季净初级生产力由东南向西北逐渐递减,4—8月的净初级生产力呈现增加再减少的趋势,7月最高。张雅娴等[11]研究三江源草量与降水量的关系,发现2006—2013年产草量呈现增加的趋势,对产草量影响最重要的降水月份是前一年10月,其次是当年4和5月。郭连云[12]研究三江源区高寒草原土壤湿度变化及与气候因子的关系,发现牧草抽穗期、枯黄和全生育期的土壤湿度与气温呈显著负相关关系(P<0.05),高寒草原牧草生长季土壤湿度的增加有利于草地植被的生长。杨英莲等[13]研究发现,牧草产量和MODIS EVI之间存在较高的相关性。赵静等[14]研究发现,三江源环境变化存在显著区域特征。李辉霞等[15]研究发现区域尺度上,三江源地区2001—2010年植被生长呈好转趋势,植被增长从东南向西北递减;在10年时间尺度上,气候变化是影响植被生长的决定性因素。肖桐等[16]研究了近20年青海三江源的植被生产力的变化,三江源地区自生态系统工程实施以来NPP有了明显的回升。赵志平等[17]研究发现,青海三江源区果洛藏族自治州的草地生产力改善,家畜年末存栏数上升,家畜年末存栏数与植被NDVI呈极显著的负相关关系(P<0.01)。

因此,在这种气候变化的大背景下,研究三江源地区牧草生长情况的比较多,未见对整个青海省天然牧草生长及其影响因子情况的研究。因此,为了更好地了解青海省气候变化对牧草的影响,本研究主要用气象因子(气温、降水和地温等)的月值或月累计值进行分析,研究牧草生长季中牧草与气象因子的关系,以期为提早确定牲畜承载量、合理安排畜牧业生产、生态保护和恢复等提供科学的参考依据[18-22]。

1 资料与方法

1.1 研究区域概况

青海省位于中国西部,是青藏高原上的重要省份之一,雄踞世界屋脊青藏高原的东北部。地理位置介于东经89°35′—103°04′、北纬31°9′—39°19′之间,总面积7.2×105km2,大部分地区海拔在3000~5000 m之间,西高东低,西北高中间低,青海北部和东部同甘肃省相接,西北部与新疆维吾尔自治区相邻,南部和西南部与西藏自治区毗连,东南部与四川省相望。青海属于高原大陆性气候,具有气温低、昼夜温差大、降雨少而集中、日照长、太阳辐射强等特点。

1.2 资料来源

利用青海省气象局信息中心20个生态监测站(班玛、达日、甘德、久治、玛多、玛沁、刚察、海晏、河南、囊谦、祁连、清水河、曲麻莱、天峻、同德、托勒、沱沱河、兴海、杂多和泽库)2003—2017年牧草6月、7月和8月牧草的高度、覆盖度、产量、返青期、枯黄期以及气象要素的观测资料,求取6月、7月和8月牧草的高度、覆盖度、产量、返青期、枯黄期的平均值,代表整个青海牧草的生长情况。全省生态监测站的分布情况见图1。

图1 青海省生态监测站点分布图

1.3 分析方法

采用线性倾向估计法[23]描述牧草的高度、覆盖度、产量、返青期和黄枯期的气候变化趋势,并对趋势系数进行显著性检验,用SPSS做相关性分析。

2 牧草生长季的变化特征分析

2.1 牧草高度的变化趋势

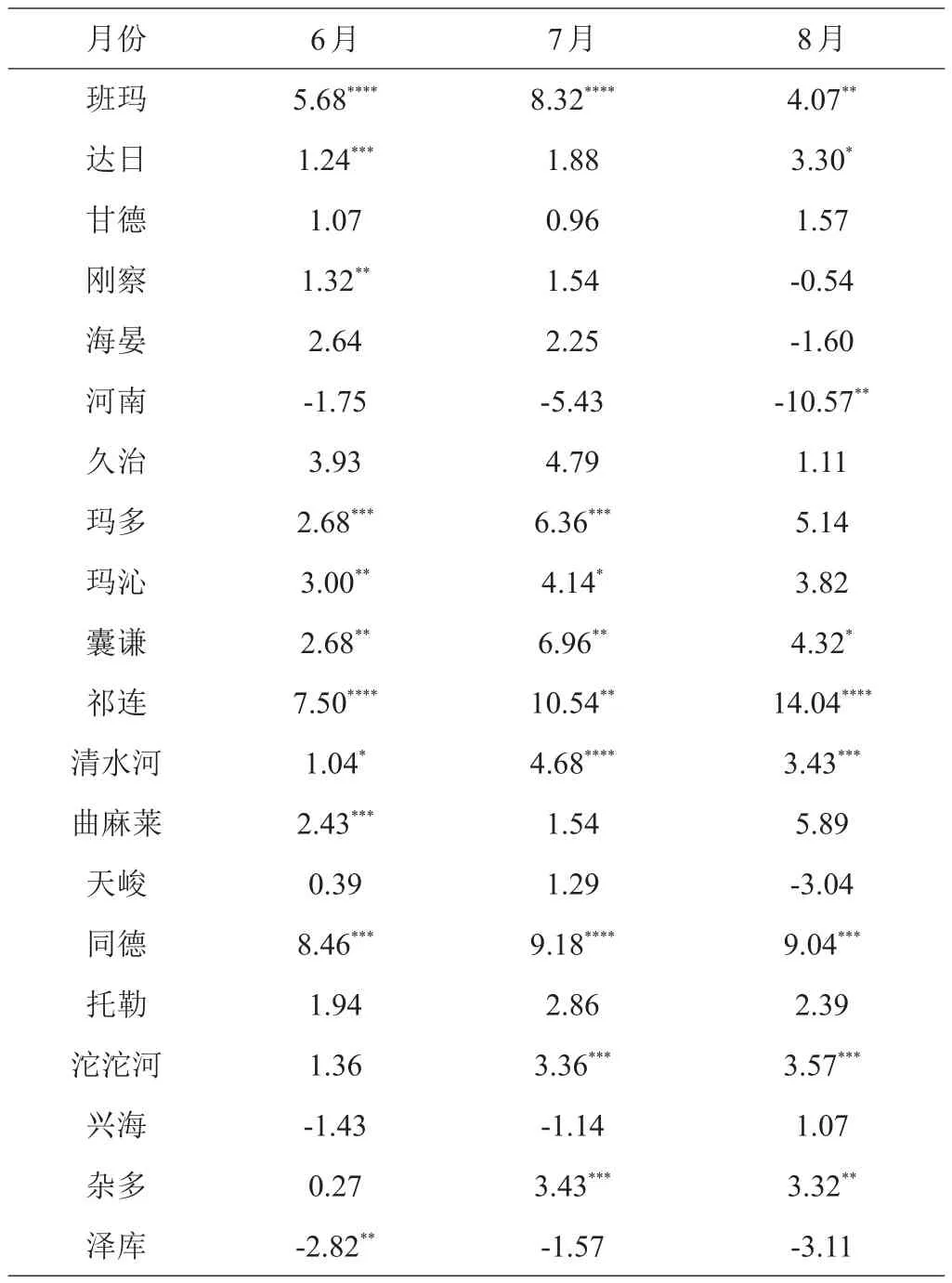

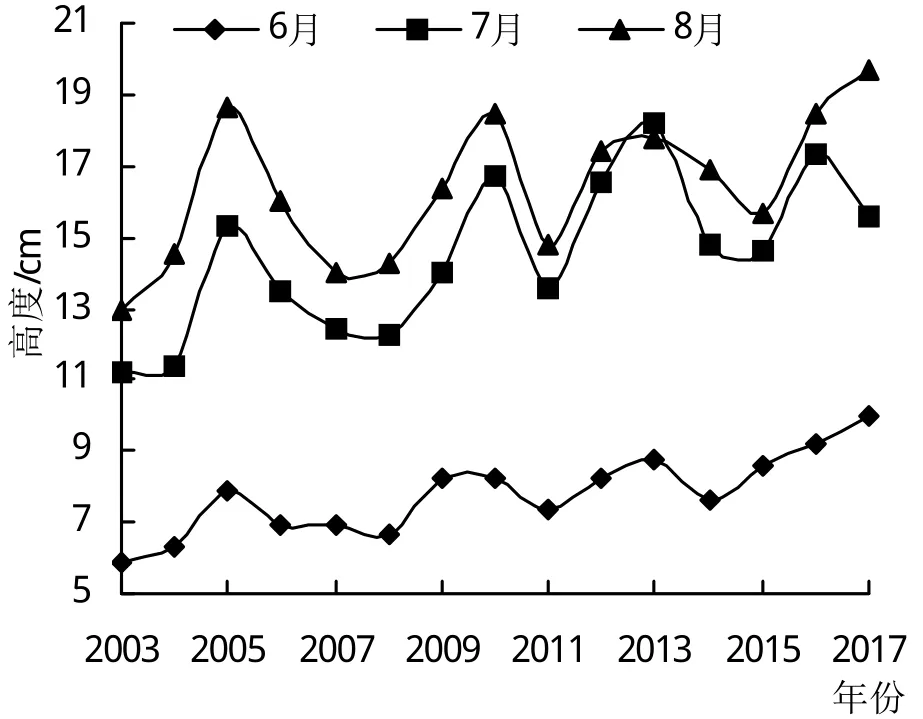

6月牧草的平均高度为8 cm,由图2可知,6月牧草的高度呈增加的趋势,其速率为2.08 cm/10 a,通过α=0.001的显著性检验。其中,河南、兴海和泽库的牧草高度以-1.75、-1.43、-2.82 cm/10 a的速率呈降低趋势;同德的牧草高度以8.46 cm/10 a的速率增加最快,杂多的牧草高度以0.27 cm/10 a的速率增加最慢,其他生态监测站的牧草以0.39~7.50 cm/10 a的速率呈增加趋势(表1)。

表1 2003—2017年各站牧草高度倾向率 cm/10 a

7月牧草的平均高度为15 cm,由图2可知,7月的牧草高度呈增加的趋势,其速率为3.30 cm/10 a,通过了α=0.01的显著性检验。其中,河南、兴海和泽库的牧草高度分别以-5.43、-1.14、-1.57 cm/10 a的速率呈降低趋势;祁连的牧草高度以10.54 cm/10 a的速率增加最快,甘德的牧草高度以0.96 cm/10 a的速率增加最慢,而其他生态监测站的高度以1.29~9.18 cm/10 a的速率呈上升趋势。

8月牧草的平均高度为16 cm,由图2可知,8月牧草的高度呈增加的趋势,速率为2.36 cm/10 a,通过了α=0.001的显著性检验。其中,刚察、海晏、河南、天峻和泽库的牧草高度分别以-0.54、-1.60、-10.57、-3.04、-3.11 cm/10 a的速率呈降低趋势;祁连的牧草高度以14.04 cm/10 a的速率增加最快,兴海的牧草高度以1.07 cm/10 a的速率增加最慢,其他监测站的牧草高度以1.11~9.04 cm/10 a呈升高趋势。

图2 青海省2003—2017年牧草高度变化曲线

由此可见,牧草的高度在各个月中的变化趋势不一致,而且7月牧草的高度增加速度大于6月和8月牧草高度的增加速率。

2.2 牧草覆盖度的变化趋势

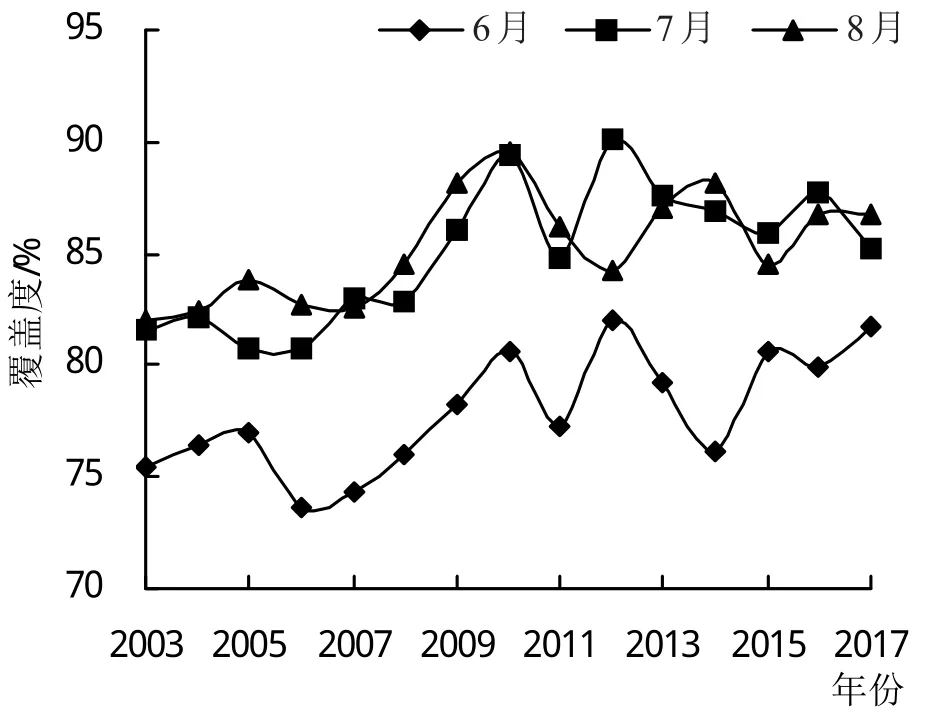

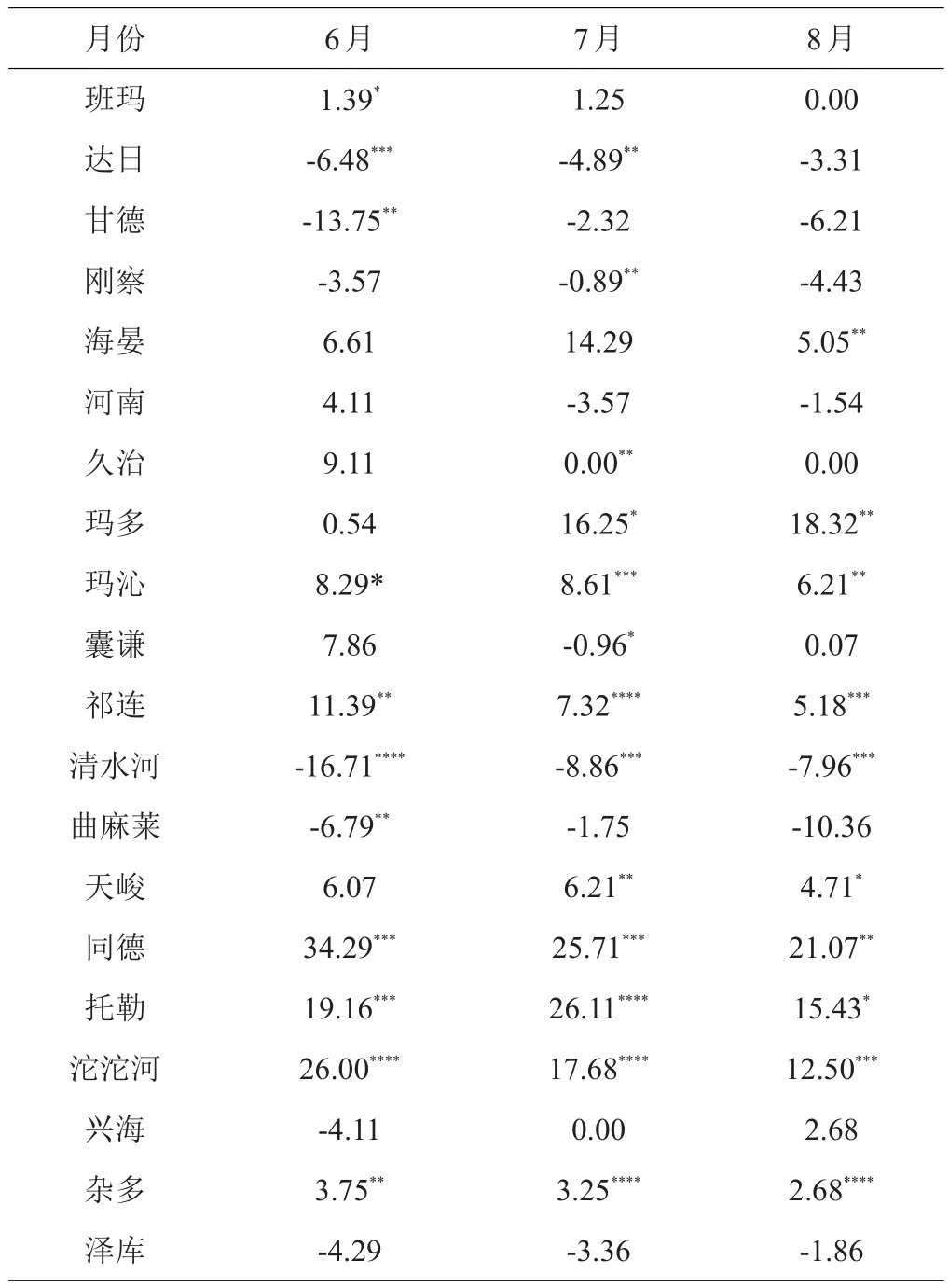

6月牧草的平均覆盖度为78%,由图3可知,6月牧草覆盖度以4.14%/10 a的速率呈上升趋势,通过了α=0.01的显著性检验。其中,达日、甘德、刚察、清水河、曲麻莱、兴海和泽库的覆盖度以-6.48%、-13.75%、-3.57%、-16.71%、-6.79%、-4.11%、-4.29%/10 a的速度呈减少的趋势;同德的牧草覆盖度以34.29%/10 a的速率增加最快,玛多的牧草覆盖度以0.54%/10 a的速率增加最慢,其他监测站牧草的覆盖度以1.39%~26.0%/10a的速度呈增加趋势(表2)。

图3 青海省2003—2017年牧草覆盖度变化曲线

表2 2003—2017年各站牧草覆盖度倾向率 %/10 a

7月牧草的平均覆盖度为85%,由图3可知,7月牧草的覆盖度以4.88%/10 a的速率呈增加趋势,通过了α=0.001的显著性检验。其中,达日、甘德、刚察、河南、囊谦、清水河、曲麻莱和泽库的覆盖度以-4.89%、-2.32%、-0.89%、-3.30%、-0.96%、-8.86%、-1.75%、-3.36%/10 a的速度呈降低趋势;托勒的牧草覆盖度以26.11%/10 a的速率增加最快,班玛的牧草覆盖度以1.25%/10 a的速率增加速率最慢,久治和兴海的覆盖度无变化,其他地区的牧草覆盖度以3.25%~25.7%/10 a的速度呈增加趋势。

8月牧草的平均覆盖度为85%,由图3可知,8月牧草的覆盖度以3.45%/10 a的速率呈增加趋势,通过了α=0.01的显著性检验。其中达日、甘德、刚察、河南、清水河、曲麻莱和泽库的牧草覆盖度以-3.31%、-6.21%、-4.43%、-0.29%、-7.96%、-10.36%、-1.86%/10 a呈降低趋势;同德牧草的覆盖度以21.07%/10 a的速率增加最快,囊谦的牧草覆盖度以0.07%/10 a的速率增加最慢,久治的覆盖度无变化,其他地区的牧草覆盖度以2.68%~18.32%/10 a呈增加趋势。

由此可见,青海省20个站的牧草的覆盖度各不相同,每个月中的变化趋势也不同,7月牧草的覆盖度变化最大。

2.3 牧草产量的变化趋势

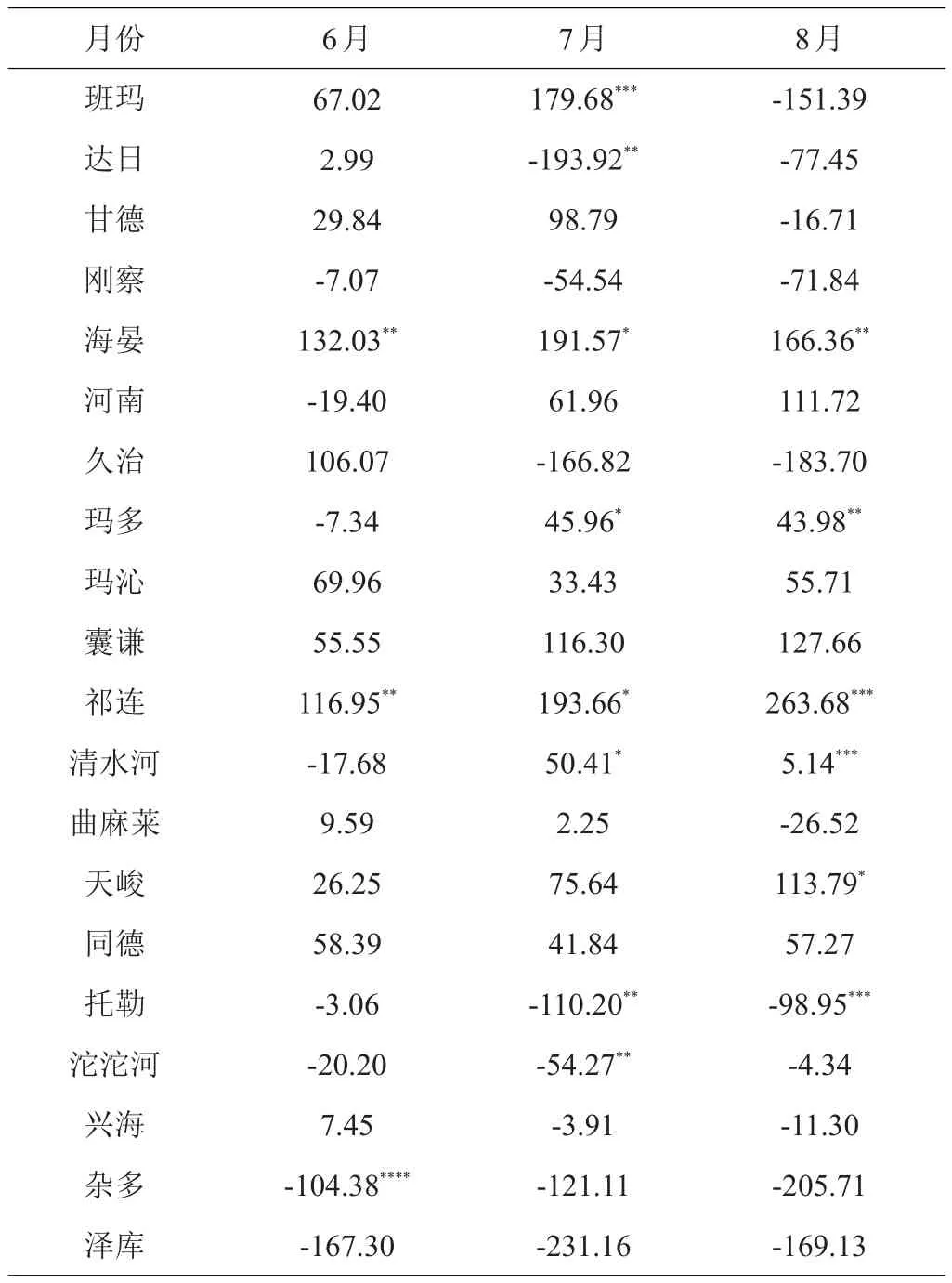

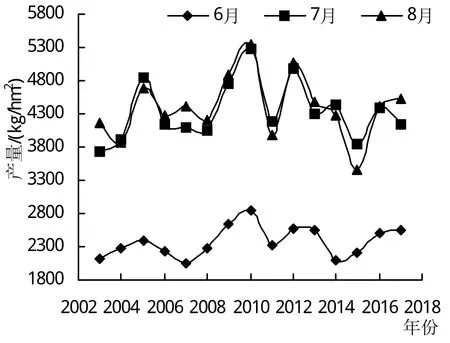

从整体来看6—8月牧草的产量均呈增产趋势。6月牧草的平均产量为2375.66 kg/hm2。由图4可以看出,6月牧草的产量以16.78 kg/(hm2·a)的速度呈增产趋势,未通过显著性检验。其中,刚察、河南、玛多、清水河、托勒、沱沱河、杂多和泽库地区的牧草产量分别以 -7.07、-19.40、-7.34、-17.68、-3.06、-20.20、-104.38、-167.30 kg/(hm2·a)的速度呈减产的趋势(表3);海晏的牧草产量以132.03 kg/(hm2·a)的速率增产最快,达日牧草的产量以2.99 kg/(hm2·a)的速度增产最慢,而其他地区的牧草产量以7.45~116.95 kg/(hm2·a)的速度增产。

表3 2003—2017年各站牧草产量倾向率 kg/(hm2·a)

7月牧草的平均产量为4324.85 kg/hm2,由图4可以看出,7月牧草的产量以7.78 kg/(hm2·a)的速度呈增产的趋势,未通过显著性检验。其中,达日、刚察、久治、托勒、沱沱河、兴海、杂多和泽库的牧草产量以-193.92、-54.54、-166.82、-110.20、-54.27、-3.91、-121.11、-231.16 kg/(hm2·a)的速度呈减产趋势;祁连的牧草产量以193.66 kg/(hm2·a)速度呈增产最快,曲麻莱的牧草产量以2.25 kg/(hm2·a)的速度增产最慢,而其他站的产量以33.43~179.68 kg/(hm2·a)的速度呈增产的趋势。

8月牧草的平均产量为4390.08 kg/hm2,由图4可以看出,8月牧草的产量以-3.59 kg/(hm2·a)的速度呈减产的趋势,未通过显著性检验。其中,海晏、河南、玛多、玛沁、囊谦、祁连、清水河、天峻和同德的牧草产量以 166.36、111.72、43.98、55.71、127.66、263.68、5.14、113.79、57.27 kg/(hm2·a)的速度呈增产的趋势;杂多的牧草产量以-205.71 kg/(hm2·a)的速度减产最快,沱沱河的牧草产量以-4.34 kg/(hm2·a)的速度减产最慢,其他站的产量以-183.70~-11.30 kg/(hm2·a)的速率呈减产趋势。

图4 青海省2003—2017年牧草产量变化曲线

由此可见,20个生态监测站每个月的牧草产量不同,而且每个站的变化趋势不同。

2.4 牧草返青期和枯黄期变化趋势

牧草返青期和枯黄期是牧草生长的一个重要的指标,为资料的统一性,以每年4月1日作为第1天,计算牧草进入返青期所需的天数,枯黄期从每年8月1日作为第1天起算至枯黄期所需的天数。

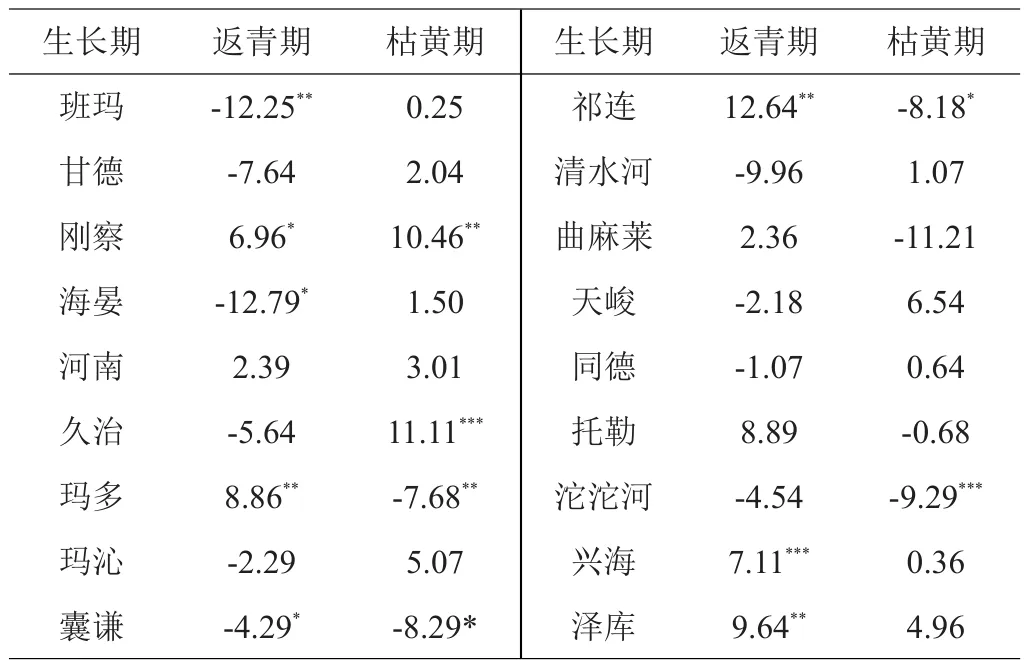

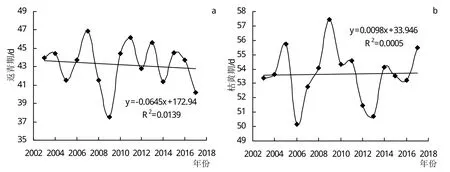

由图5a、表4可知,青海牧草的返青期以-0.65 d/10 a的速率呈提前的趋势,其中班玛、甘德、海晏、久治、玛沁、囊谦、清水河、天峻、同德和沱沱河牧草的返青期以-12.79~-1.07 d/10 a的速度呈提前的趋势,同德的牧草返青期提前速度最慢,海晏牧草的返青期提前速度最快;刚察、河南、玛多、祁连、曲麻莱、托勒、兴海和泽库的牧草返青期以2.36~12.64 d/10 a的速度呈推后的趋势,祁连牧草的返青期推后的速度最快,曲麻莱的牧草返青期推后的速度最慢。

由图5b、表4可知,牧草枯黄期以0.10 d/10 a的速度呈推迟的趋势,其中玛多、囊谦、祁连、曲麻莱、托勒和沱沱河地区的牧草枯黄期以-9.29~-0.68 d/10 a的速度呈提前趋势,曲麻莱牧草的枯黄期提前最快,托勒牧草的枯黄期推迟最慢;班玛、甘德、刚察、海晏、河南、久治、玛沁、清水河、天峻、同德、兴海和泽库的牧草枯黄期以0.25~11.11 d/10 a的速度呈推迟的趋势,久治牧草的枯黄期推迟最快,班玛的牧草枯黄期推迟最慢。

表4 2003—2017年生态监测站牧草返青期和枯黄期倾向率 d/10 a

图5 青海省2003—2017年牧草返青期和枯黄期变化曲线

由此可见,整体上青海省牧草的生长期延长。其中,班玛、甘德、久治、玛沁、海晏、清水河、天峻和同德地区的牧草生长期延长,其他地区的牧草生长期缩短。

2.5 气象因子对牧草生长的影响

影响牧草生长的气象因子比较多,本研究选取具有代表性的3个生态监测站(沱沱河、甘德和天峻)来分析气象因子对牧草生长的影响。

沱沱河地区6月下旬气温和8月风速与牧草高度显著正相关,相关系数分别为0.81和0.82;冬季气温和冬季5~15 cm地温与覆盖度显著负相关,相关系数为-0.82、-0.76、-0.76和-0.74,5月中旬气温与覆盖度正相关,系数为0.78;4月蒸发与枯黄期正相关,相关系数为0.72,夏季15 cm与枯黄期负相关,相关系数为-0.75。甘德地区牧草高度的主要因子是6月≥10℃的积温,相关系数为0.80。影响覆盖度的主要因子为9月蒸发、2月风速,相关系数分别为-0.77和0.76。2月下旬降水与返青期显著负相关,相关系数为-0.70。秋季最低气温与枯黄期显著正相关,相关系数为0.76。天峻地区牧草高度与2月0 cm地温和9月≥0℃的积温显著正相关,相关系数分别为0.85和0.70;2月气温与覆盖度显著正相关,相关系数为0.82;5月0 cm地温和2月≥0℃的积温与返青期正相关,相关系数为0.64和0.65;4月相对湿度和秋季最低气温与枯黄期显著正相关,相关系数分别为0.72和0.71,其他的气象因子均对牧草有不同程度的影响。

3 讨论

3.1 热量条件对牧草生长期的影响

陈海莲等[24]发现,牧草返青期的主要因素是热量条件,牧草返青期提前,黃枯期推迟,生长期延长。郭连云等[25]发现青海湖北岸地区的牧草返青期、抽穗期、开花期和成熟期逐年提前,但枯黄期却逐年延迟。徐维新等[26]发现近20年青藏高原东北部牧草生育期北部推迟南部提前的特征明显。南部的三江源区域返青、开花与黄枯期总体呈显著提前趋势。郭连云等[27]发现西北针茅返青期、抽穗期、成熟期和黄枯期均呈逐年提前的变化趋势,其中黄枯期提前趋势显著,牧草开花期则呈延迟趋势。雷占兰等[28]认为,随着1976—2007年青海省气候的变化,垂穗披碱草的整个生育期延长。垂穗披碱草的返青期、成熟期和枯黄期都呈现延迟趋势,其中枯黄期延迟趋势显著。这与本研究中牧草的返青期提前、枯黄期推迟、生长期延长的结论相一致,但该研究中未考虑牧草的开花期等。

3.2 降水量对牧草高度、覆盖度及产量的影响

陈海莲等[24]发现,牧草高度有所增高,覆盖度有不明显减小,产量有所增加。张雅娴等[11]发现,2006—2013年产草量呈现增加的趋势,不同草地类型产草量对年降水量变化的响应程度不同。罗振堂等[29]发现,高寒草地天然牧草产量变化的总体特征为波动中呈显著上升趋势。刘宪锋等[30]发现近12年三江源区植被覆盖呈现增加趋势,其中长江源区、黄河源区植被均呈增加趋势,而澜沧江源区植被呈下降趋势。吴喜芳等[31]研究表明,黄河源区植被覆盖度呈由东南向西北递减的分布格局;海拔在3000 m以下和4500 m以上地区植被覆盖度相对较差,3000~4500 m地区植被覆盖度相对较好;植被覆盖度在时间变化上呈增加趋势,但在2000年出现突变点,2000年之后增加速率约为之前的2倍。这与本研究中牧草的高度和覆盖度呈上升趋势相一致,6月和7月牧草的产量增产,而8月牧草的产量减产趋势不同。

3.3 其他气象因子对牧草生长的影响

朝格毕力格等[32]发现年降水量是影响阿鲁科尔沁旗天然牧草产量最主要的因子。黄爱纤等[33]研究川西北牧区水热条件与牧草产量的相关性发现,除3—5月外,总体上各时期降水与牧草产量存在显著的正相关性。宋金东[34]研究表明天然牧草产量的高低不仅与当年降水有关,而且和上一年冬雪量呈正相关。王有丰[35]研究表明,对于牧草产量的影响,旬平均气温大于降水量,即热量条件>水分条件,光照条件对牧草产量的影响甚微。郭连云[36]研究表明三江源区兴海县牧草返青期与日平均气温≥5℃的初日相一致,黄枯期与日平均气温≥5℃的终日相吻合;牧草返青期与黄枯期均提前,而且黄枯期的提前程度大于返青期。范青慈[37]研究表明,海南州天然草地牧草产量主要受降水、>10℃积温、载畜量3个因素的制约、干扰(F>F0.03),其中降水为主导因素,其次为载畜量,再次为≥0℃积温。影响牧草生长的因子多是水热条件,与本研究的结论基本一致,而且该研究中影响牧草生长的主要因子除水热条件外,还有风速、蒸发和2月0 cm的地温等,而且在不同的地方影响因子各不相同。

4 结论

青海牧草返青期以-0.65 d/10 a的速率提前,枯黄期以0.15 d/10 a的速率推迟,青海省的牧草生长期延长,其中,班玛、甘德、久治、玛沁、海晏、清水河、天峻和同德地区的牧草生长期延长,其他地区的牧草生长期缩短。6—7月牧草的高度和覆盖度均呈增加的趋势,6月和7月的产量增产,8月产量减产。6月下旬气温、8月风速和冬季气温是影响沱沱河地区牧草生长的主要因子。6月≥10℃的积温、9月蒸发和秋季最低气温是影响甘德地区牧草生长的主要因子。2月0 cm地温、气温和9月≥0℃的积温是影响天峻地区牧草生长的主要因子。

——黔南扁穗雀麦