厄洛替尼与吉非替尼联合治疗非小细胞肺癌脑转移的效果及不良反应发生情况分析

何丽萍 刘基华

肺癌是临床上最为常见的原发性恶性肿瘤,具有病死率较高的特点,其中有80%左右患者为非小细胞肺癌,主要包括大细胞癌、腺癌、鳞癌,均为常见肿瘤类型[1]。非小细胞肺癌早期并无特异性症状,一般是患者出现咯血、咳嗽等症状时就诊,多数患者均处于中晚期,且多数患者合并脑转移情况,严重危害了患者的身体健康及生命安全[2]。目前,对于治疗非小细胞肺癌脑转移患者主要目的为缓解临床症状,从而延长患者生命周期。因此,本次研究对厄洛替尼、吉非替尼联合治疗非小细胞肺癌脑转移的效果进行分析,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017 年12 月~2018 年12 月本院收治的100 例非小细胞肺癌脑转移患者作为研究对象,根据随机抽签分组原则分为观察组及对照组,各50 例。观察组:男40 例、女10 例;年龄20~70 岁,平均年龄(46.21±8.74)岁;肺癌分期:Ⅰ期患者20 例、Ⅱ期患者17 例、Ⅲ期患者3 例、Ⅳ期患者7 例、Ⅵ期患者3 例;病理类型:腺癌患者5 例、鳞癌患者36 例、腺鳞癌患者9 例。对照组:男41 例、女9 例;年龄23~71 岁,平均年龄(46.29±8.24)岁;肺癌分期:Ⅰ期 患者21 例、Ⅱ期患者16 例、Ⅲ期患者4 例、Ⅳ期患者6 例、Ⅵ期患者3 例;病理类型:腺癌患者6 例、鳞癌患者35 例、腺鳞癌患者9 例。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:①所有患者均符合我国非小细胞肺癌脑转移的诊断标准[3];②均知情本研究,且患者和家属均同意参与研究;③无严重精神疾病以及智力障碍。排除标准:伴有慢性阻塞性肺疾病患者、血液系统疾病、自身免疫性疾病等。

1.2 方法 对照组实施厄洛替尼单一治疗:用法用量为3 次/d、125 mg/次。观察组在对照组基础上实施吉非替尼治疗:吉非替尼用法用量为1 次/d,250 mg/次,服用时间根据患者症状决定,直至患者出现无法耐受的不良反应为止。

1.3 观察指标及判定标准 比较两组治疗效果、不良反应发生率、生活质量、免疫功能、肺癌进展和生存时间。

1.3.1 治疗效果 分为完全缓解、部分缓解、好转、病变进展四项,其中完全缓解:患者病变完全消失或者至少维持>4 周;部分缓解:患者肿瘤病灶最大径与其最大垂直径的乘积减少程度>50%,并维持≥4 周;好转:患者肿瘤病灶最大径与其最大垂直径的乘积缩小>25%,但<50%,患者无新病灶出现,维持>4 周;病变进展:肿瘤病灶最大径与其最大垂直径的乘积增大>25%、或者发生新病灶[4]。总有效率=(完全缓解+部分缓解)/总例数×100%。

1.3.2 生活质量 采用生活质量综合评定问卷-74(GQOL-74)实施评定,其中包含社会功能、物质生活、心理功能以及躯体生活四个维度,躯体功能包括进食功能、睡眠和精力、其他不适感、性功能、运动和感觉功能;心理功能包括正性情感、精神紧张度、负性情感、认知功能等;社会功能包含社会支持、人际交往能力、业务娱乐生活、工作和学习、婚姻和家庭;物质生活包括住房、生活环境、经济情况、社区服务等,每个维度分值0~100 分,分数越高代表患者生活质量越好[5]。

1.3.3 不良反应发生情况 主要包括腹泻、皮疹、肝功能不全等。

1.3.4 免疫功能指标 主要包括IgG、IgM、IgA。

1.4 统计学方法 采用SPSS24.0 统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差()表示,采用t 检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组治疗效果比较 观察组治疗总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组治疗效果比较 (n,%)

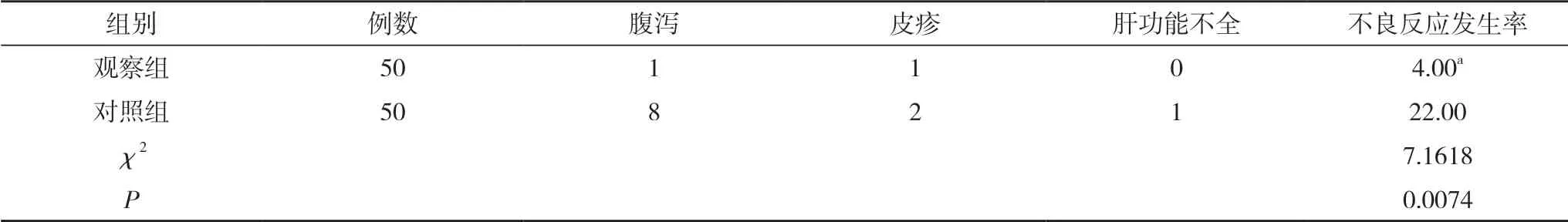

2.2 两组不良反应发生率比较 观察组患者不良反应发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组不良反应发生率比较(n,%)

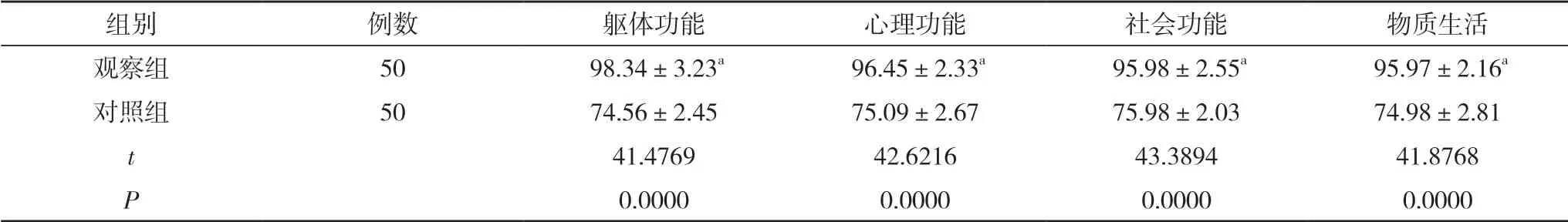

2.3 两组生活质量评分比较 观察组躯体功能评分、心理功能评分、社会功能评分、物质生活评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组生活质量评分比较(,分)

表3 两组生活质量评分比较(,分)

注:与对照组比较,aP<0.05

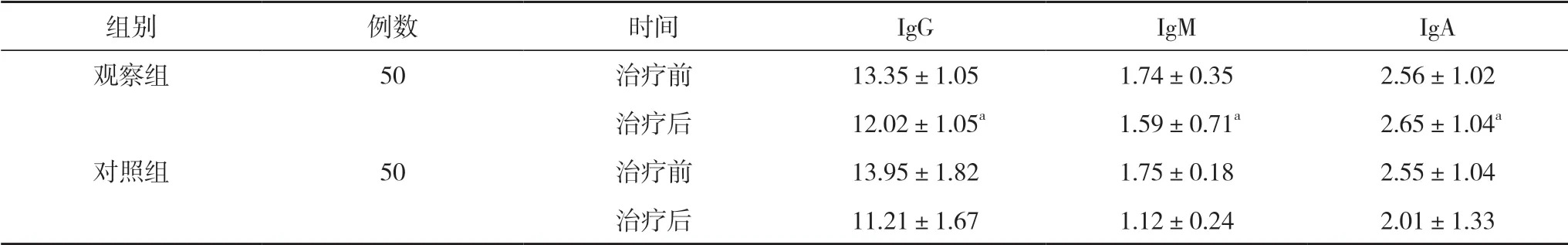

2.4 两组免疫功能比较 治疗前,两组IgG、IgM、IgA 水平比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组患者IgG、IgM、IgA 均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组免疫功能比较(,g/L)

表4 两组免疫功能比较(,g/L)

注:与对照组治疗后比较,aP<0.05

2.5 两组肺癌进展和生存时间比较 观察组患者肺癌进展时间、肺癌生存时间长于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 两组肺癌进展和生存时间比较(,个月)

表5 两组肺癌进展和生存时间比较(,个月)

注:与对照组比较,aP<0.05

3 讨论

据相关研究显示[4],非小细胞肺癌是临床常见恶性病变,具有生长速度快、治愈率较低、对人体危害高等特点,多数患者存在脑转移情况,严重威胁患者生命健康。研究发现[5],该疾病的发病机制是由多种因素共同作用下所致,主要与环境因素和遗传因素具有密切关联性。多数患者在早期无特异性表现,确诊时已为晚期。目前临床对于该疾病主要以降低肿瘤分期、缩小肿瘤体作为治疗关键,但由于晚期非小细胞肺癌脑转移肿瘤内血管新生能力较强,且转移速度十分快,导致常规化疗治疗效果不佳[6-8]。

非小细胞肺癌脑转移具有多种治疗方式,例如放疗治疗、手术治疗、生物治疗、靶向治疗等,但是上述治疗方式均具有一定的局限性,导致患者治疗不显著。吉非替尼为生长因子酪氨酸激酶药物,具有一定的选择性抑制作用,能抑制患者表皮生长因子受体的磷酸化,阻断信号通路激活,能抑制患者肿瘤细胞[9-11];同时该种药物对于患者血管生成具有显著作用,能利于患者癌细胞凋亡,是一种新型的抗肿瘤药物,通过对肺癌患者实施吉非替尼治疗,取得显著的治疗效果,对于疾病发展能有效进行控制。另一方面,该药物对于非小细胞肺癌脑转移效果显著可能和该药物能够对酪氨酸激酶活性进行抑制密切相关。厄洛替尼是一代表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFRTKI)药物,作用机制与吉非替尼十分相似,但厄洛替尼在药物代谢动力、结构式等方面与上述两种药物存在一定差异,且在安全性方面更低,该特点为晚期非小细胞肺癌的治疗提供了广阔空间。厄洛替尼的作用机制主要是通过将肿瘤信号传导通路中的酪氨酸激酶进行阻断,进而对肿瘤细胞的侵袭、增殖、浸润产生阻断和抑制作用[12,13],有利于促进肿瘤细胞的凋亡,产生较好的抗肿瘤效果。吉非替尼与厄洛替尼联合用药后,与单一药物治疗相比,在安全性和有效性方面均更具有优势,提示联合治疗在非小细胞肺癌脑转移治疗中具有较高应用价值[14-16]。

本研究结果显示,观察组治疗总有效率高于对照组,不良反应发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组躯体功能评分、心理功能评分、社会功能评分、物质生活评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后,观察组患者IgM、IgG、IgA均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组患者肺癌进展时间、肺癌生存时间长于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,通过对非小细胞肺癌脑转移患者实施厄洛替尼、吉非替尼联合治疗,取得了显著的治疗效果,不仅能降低不良反应,还能改善患者预后,具有较高的安全性,值得在临床中推广及运用。