基于微型语料库的《茶经》英译本风格对比研究

杨红梅

(四川工商学院 外国语学院,四川 成都 610041)

一、引言

《茶经》被誉为“茶叶百科全书”,对中国和世界茶文化的发展起到了历史性的推动作用。这部作品共三卷十章,七千余字,科学系统地概括唐代及以前有关茶学的知识和经验。中国古籍翻译是一种文化行为,对发展和传播中华文化具有重要意义。作为中国茶文化的重要组成部分,《茶经》的外译对我国优秀传统文化的传播意义重大。迄今为止,《茶经》有两个英文全译本:一部由美国学者Francis Ross Carpenter所译,名为TheClassicofTea:Origin&Rituals,1982年收录于英国《大百科全书》;另一部由中国学者姜欣、姜怡合译,名为TheClassicofTea,为中国对外文化输出重大工程——《大中华文库》分册之一。

翻译比较研究包括不同时期同一种语言平行译本的研究或同一时期不同语言的平行译本研究,旨在发现不同语言的译本中所使用的翻译策略(Toury,2001)。[1]自Baker(1993)第一次提倡应用语料库来探索翻译现象以来,越来越多的学者开始用语料库驱动的方法来研究翻译和改进翻译实践。[2]Sarah Laviosa(2002)从描述翻译研究与基于语料库的翻译研究之间的联系入手,以语料库与翻译研究为题,提出了基于语料库的翻译研究范式,其最大的优势在于新颖灵活的研究方法和关于不同语言及翻译现象的大量真实语料。[3]

本文运用描写翻译研究的方法对Francis和姜氏姐妹的两个译本进行描写分析。为了科学客观地比较两个译本的特点,笔者利用计算机平行语料库从词汇、句法和语篇三个方面对两个版本的语言特点进行了研究和比较。其次,本文还对涉及文化相关的信息进行了对比研究,分析两个译本在中国传统文化翻译方面的得与失。数据分析之外,笔者采用例证研究,文中所有例句样本均为对陆羽原文句子按顺序标号后,在线随机抽取。

二、两个译本不同的语言特点

利用语料库进行研究,对一些难以捉摸的和不引人注目的语言习惯进行描述、分析、比较和阐释,能比较令人信服地说明译者的烙印确实存在(张美芳,2002)。[4]首先,建立两个平行的微型语料库:一个是Francis译本语料库,另一个姜欣、姜怡译本语料库。在此基础上,利用AntConc对比分析两个版本的形符、类符、词汇密度、平均字长、平均句长、最常用的连接词和代词等统计数据,并采用香港大学英语中心的在线词汇分析工具Online Vocabulary Profiler对两者的常用词词频进行比较。

(一)两个译本的词汇特征

词汇特征的分布规律包括词汇密度、词汇变化和词长。形符是指语料库中不同单词的数量,类符是指语料库中单词的总数量。形符与类符的比率(TTR)虽然不能反映语篇的本质特征,但在一定程度上反映了词汇的多样性。比率越高,文章中使用的词汇就越灵活和丰富。标准比(STTR)可以根据文本的一定长度(通常是1000字)分批计算,这样更科学。表1为AntConc统计表示的两种译本的形符、类符及其比率:

表1 两个译本标准比

从上表数据可以看出,姜欣、姜怡的译文总词汇量略高于Francis译文,她们的译文比Francis看起来更复杂,句式更长,词汇更多。姜氏姐妹的译文类符及标注比都高于Francis译本,由此可见,她们在翻译过程中更注重词汇的多样化。然而,用香港大学英语中心建立的语料库Online Vocabulary Profiler进行分析,不难发现,Francis译本有更多的常用词汇,而姜欣、版本则有更多的低频词汇,这与译文的可读性密切相关(见表2)。

表2 两个译本常见词频率比较

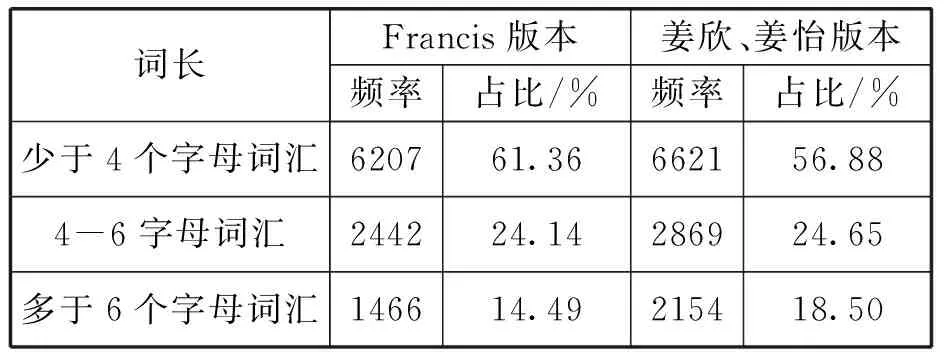

为了客观地比较两种译本中词汇的使用情况,作者计算了两种译本中少于4个字母的词汇、4-6个字母词汇及多于6个字母的长难词的比例和使用频率,其结果见表3。

表3 两个译本平均词长比较

从表3统计数据显示,姜新、姜怡版本中6个字母以上的单词频率和百分比高于Francis版本,而4个字母以下的单词频率和百分比低于Francis版。

平均词长可以反映语篇词汇的复杂程度。平均单词长度越长,文本中使用的单词就越复杂。如果这个数字低于4——普通文本中单词的平均长度,那么文本的词汇量就相对简单,而高于4的词汇运用则更为复杂。根据AntConc的统计,Francis版本的平均单词长度是4.3,姜欣、姜怡版本的平均单词长度是4.6,这意味着姜氏姐妹译本的词汇稍显复杂。

通过对标准比、常用词频度及词长的比较可以看到Francis更喜欢简单的高频词汇,而姜欣、姜欣更喜欢选择复杂的词汇,这使得他们的版本相比较而言更难理解。以下列从原文中随机抽取的样本为例:

(例)原文:洪州以瓷为之,莱州以石为之。

Francis译文:In Hung Chou the cauldrons are made of tile and in Lan Chou,of stone.

姜欣、姜怡译文:In Hongzhou,tea boilers are usually made of porcelain while in Laizhou,ceramic is used as the material for tea boiling woks.

在单独的句子中计算 TTR没有任何意义,所以此例的重点在词汇运用上。Francis的译文中仅有1个长词有6个以上的字母,而姜氏姐妹的译文中,除了地名外,还有6个长词。此外,根据Online Vocabulary Profiler的分析,Francis译文中有10个词为最常用词汇,其中有5个不在数据库中;姜欣、姜怡使用了13个最常用词汇,4个次常用词汇,另外5个不在数据库中。

(例)原文:翼而飞,毛而走,呿而言,此三者俱生于天地间,饮啄以活,饮之时义远矣哉!

Francis译文:Born to this earth are three kinds of creatures. Some are winged and fly. Some are furred and run. Still others stretch their mouths and talk. All of them must eat and drink to survive.

姜欣、姜怡译文:Fledged birds are able to soar; fur-bearing beasts are able to scurry; and language -bestowed humans are able to speak. These three dominant beings on earth have long been in existence,eating and drinking to survive.

两个版本同样的词汇特性也体现在上例中。Francis的译文里只有2个超过6个字母的单词,最常用词汇占86%;姜欣和姜怡的译文中有7个长词,使用频率最高的词占78% 。通过以上的讨论和案例分析,可以得出这样的结论:Francis更喜欢简单而频繁使用的单词,相比之下,姜氏姐妹的译本对于词汇的选择更为复杂和多样化

(二)两个译本的句法特征

句法特征包括句子的平均长度、从句分布、句型结构及句式复杂性等(Chesterman,1997)。[5]平均句子长度是文本中所有句子的平均长度。就语料库而言,句子的长度在一定程度上反映了句子的复杂性(杨惠中,2002)。[6]一般来说,句子的平均长度越长,语篇的句法结构就越复杂,也就越难理解。两种译文中句子信息的统计结果(见表4)。

表4 两个译本平均句长比较

Laviosa(1998)发现,英语源语文本的平均句长为15.62个单词,而英语翻译文本的平均句长为24.09个单词,从而得出结论:源语文本的平均句长明显低于译文。[7]上表数据显示,Francis译文和姜氏姐妹译文的平均句子长度分别为16.3和20.4个单词。这两个数据都介于英语源语文本和英语翻译文本的平均句长之间,这说明两个版本都使用了较多的中等长度的句子,这有助于读者理解。Francis的平均句长较低,接近Laviosa研究发现的英文原文的平均句长,说明Francis的母语优势在翻译中得到了充分利用,他的句法构架更符合真实的英语表达。而姜欣、姜怡在翻译过程中采用了显化策略,通过增加修饰语、明确原文的隐含意义和解释等方式来提高翻译的清晰度,这导致译文句子长,句式更复杂,从而降低了其可读性。

(例)原文:茶者,南方之嘉木也。一尺、二尺乃至数十尺。

Francis译文:Tea is from a grand tree in the south. The tree may grow from one to two feet to as much as twelve.

姜欣、姜怡译文:Tea (botanically termed “camellia sinensis”) is a fine plant indigenous to South China,the size of which varies from one or two feet up to dozens of feet in length,depending on where they vegetate.

以上例句中,Francis版本的平均句长是11.5词,姜欣、姜怡版本的平均句长是35词。姜氏译本用词更加专业,在“茶”一词之后,译者用增译的方法在括号中补充了植物学上的术语。后文的“depending on where they vegetate”也为增译内容,如若删除,不影响句意。此外,姜欣、姜怡译本的句子结构比较复杂,汉语原文的两个句子译成了一句,其中包含定语从句和宾语从句。通过比较分析,可以发现,Francis的译本更加精炼,更接近《茶经》的句法结构,而姜欣、姜怡的译本更像是一部科普著作。

此处第八章的类符、句子数量及平均句长未在表中描述,因为Franics在这一章节的译文没有完整的句子。他采用非网格表描述了主产区不同茶叶的品质状况,并根据区域对茶叶进行分类。这种方法不仅清晰地传达了原文的意思,而且使读者对不同地区各种茶叶的优劣有了比原文更直观的认识。这体现了西方人严谨的逻辑思维和译者的职业规范,也符合译文读者的期望。

(三)两个译本的语篇特征

衔接和连贯是语篇研究的两个核心概念。衔接是词汇、语法和其他关系的网络,它提供了文本各部分之间的联系。连贯是构成文本表层结构的概念关系网络。语篇正是通过衔接手段来实现其连贯性。在翻译过程中,有时候译文中并不存在显性的衔接关系,不能想当然地认为译文读者有必要的背景知识来成功地理解其隐性关系。衔接是语篇分析或篇章语言学中可用于翻译的最有用的成分(Newmark,2001)。[8]汉语喜欢使用更简短的结构,并只有在必要时明确标明这些结构之间的关系。但英语常以相对较小的模块来传递信息,并以明确的方式表达信息之间的关系,使用各种连接词来标记分句、句子和段落之间的语义关系。因此,在汉英翻译过程中,适当地增加衔接关系、衔接标记和连贯方式可以有效地提高翻译质量。表5列举了两个译文中的出现频率最高的10个连接词,以此为例来研究翻译中的衔接问题。

表5 两个译本常用连词频率及百分比比较

上述连词在Francis译本和姜欣、姜怡译本中分别占7% 和6% 。结果表明,虽然Francis译本中连词使用的频率和百分比略高,但两个译本都非常关注原文中隐含的逻辑关系,通过添加连接词使原文连贯流畅。

每种语言都有自己的照应关系。Barker认为英语和其他语言中最常见的照应关系是通过代词来实现。相比之下,不难发现,Francis 使用更多的代词,比如“ it”和“they” ,“that”无论是作为代词还是连词,在他的版本中出现得更加频繁(见表6)。

表6 两个译本常用代词频率比较

(例)原文:其日,有雨不采,晴有云不采,晴,采之。蒸之、捣之、拍之、焙之、穿之、封之、茶之干矣。

Francis译文:Do not pick on the day that has seen rain nor when clouds spoil the sky. Pick tea only on a clear day. All there is to making tea is to pick it,steam it,pound it,shape it,dry it,tie it and seal it.

姜欣、姜怡译文:When it comes to the proper weather for harvesting fresh tea,rains are definitely out of the question,and cloudiness should be excluded as well. Only clear and fine days allow for this activity. Following the initial step of plucking,the curing then would go from steaming,pounding,molding,baking,stringing,all the way to packing in a row for fresh tea leaves to be processed ready.

在Francis的译文中,代词“ that” ,“it”及连词“ nor” ,“ when” ,“ and”起到了衔接上下文的作用。他把7个“之”翻译成7个“ it”,通过衔接手段给目标读者一个完整而毫不含糊的句子。在姜欣、姜怡的译本中,使用了 “when”,“and”,“as well” 和 “then” 作为衔接手段。词汇重复在指称可能出现歧义的情况下是一个更安全的选择。例如,“fresh tea” 在她们译文中出现了两次。此外,他们还使用替代的方法让译文更加的顺畅,“this activity” and “the initial step of plucking” 被用来代替“harvesting fresh tea”。英语倾向于使用更多的代词,通过指称来传递逻辑信息,而汉语则常常依靠名词的重复来传递逻辑信息。姜欣、姜怡的英译本也体现了汉语的这一特点,这与代词相比,无疑使得译文冗长而复杂。

(例)原文:其江水,取去人远者.井水取汲水多者.

Francis译文:If you must use river water,take only that which man has not been near; and if it is well water,then draw a great deal before using it.

姜欣、姜怡译文:If river is the only accessible source,bail the water from a spot away from human habitation. Where well water has to be used,choose a well that is frequently drawn from.

上例中,Francis使用了“ that”“ it”和“ before” “and”等衔接手段,为了避免重复,他用“ that”代替“ river water”。在姜欣、姜怡的译本中,“water”,“river”等名词多次重复,以避免歧义,但与Francis的译本相比,她们的翻译似乎不够简洁流畅。此外,姜欣、姜怡译本中的“accessible” “habitation” “frequently”等词汇也较为复杂。

总之,基于语料库和AntConc的语言特征比较发现,Francis选择了最常用的简单词语和相对较短的句型,他的译本非常流畅易懂,不仅符合当时的西方读者了解中国的需要,中国读者读起来也不费劲。姜欣、姜怡采用了较多的难词,其中包括一些术语,更注重词汇和句子结构的多样性,因此他们的译文读起来比较复杂,可读性稍差。

三、两个译本不同的文化特征

语言作为文化的载体,是一种社会现象。它反映了文化和思维方式,表达了人们的世界观。翻译是一项跨文化对话活动,是一个文化移植的过程。文化和翻译是人类交际中最重要和最有影响力的变量,因此文化影响译文的质量,文化传统的差异是文化意象差异的主要和直接原因(Mohammad,2012)。[9]在翻译中,译者应注意原文化的独特内涵和如何保持民族文化的特色,而且他们也应考虑如何克服目标读者理解的障碍。

(一)两个译本文化信息的传递

1.度量衡的不同翻译

古代中国的度量衡与现代中国不同。中国古代大多数独特的计量单位在英语语言和文化中没有精确的对应。表7显示了两个版本中长度、容量和重量的不同换算。

表7 两个译本度量衡的翻译对比

为方便西方读者理解,Francis把度量衡单位“尺、寸、丈、升、斗、斤” 分别译成了目标语文化中的“feet,inch,ten feet,gallon,pints and catty”。在159页的尾注中,他解释说衡量标准因时代的不同而有所不同,并附上各种衡量标准的转换。其中,“斤”是中国传统的重量单位,起源于唐代,陆羽生活的时代。Francis将“斤”翻译成中国古代的“catty”,反映了过去和现在一斤的不同概念。

总的来看,姜欣、姜怡两位译者也采用了将中国古代的度量方法转换成全球读者熟悉的度量方法。为了让读者了解“斤”,译者在括号内注明“一斤 = 0.5公斤”。然而,他们忽略了 “一斤”在唐代与现代的细微差别,造成了中国文化意象的扭曲。

2.名称的不同翻译

《茶经》原文包含众多人名、地名和工具名。在Francis的版本里,人名和地名都采用当时流行的威妥玛式拼音法表示。例外的是那些在西方以不同名称而闻名的地方(Francis,1974)。[10]例如,Francis将广州译为Canton 而不是KuangChou。在尾注中,他甚至提供了一些地方的确切经纬度,这充分证明了译者对学术的忠诚和对读者的责任。相应地,当代汉语拼音系统被用在姜欣、姜怡的译本中来翻译各种名称。译者在翻译地名的时候,不仅提供汉语拼音,而且还补充了当前的地理位置,这既符合目标读者的需求,又反映了译者的职业规范。两个译本的区别在于,目标读者可以通过Francis的版本了解确切的纬度和经度,从而判断其地理位置,这符合西方较严密的逻辑思维习惯;而姜欣、姜怡的译本补充的是当前的地理位置名称,与过去的地名形成了对比。

《茶经》第二章主要论述了采茶和贮茶的工具,第四章主要介绍的泡茶工具。表8中的10个工具是从这些章节中随机选出的。Francis 采用了本地化策略。这要求翻译以一种透明、流畅、隐形的风格方式进行,把译文的异质性减少到最少(Venuti,2004)。[11]基于目的语的文化翻译策略有助于译文读者的理解,但有时会降低翻译的准确性,导致文化内涵的丧失。例如,Francis版本中的“basket”不能表达“籯”的完整含义和形象,为了弥补文化信息的缺失,译者在这里加入了一副竹篮的插图。在姜欣、姜怡的译本中,第二章采用了音译法加解释。在第四章中,译者放弃了音译法,她们试图表达这些器具的功能。例如,“chopsticks”意味着火夹有捡起东西的功能,“supporting”也表达了支撑的功能,但是“fire”用来修饰“chopsticks”可能会导致误解。

表8 两个译本器具名称的翻译对比

3.官职的不同翻译

《茶经》记载了唐代许多具有中国文化特色的官名,在英语语言文化中很难找到对应的词语。从第七章中随机抽取下面的八个正式官职,从中可以看出两个译本的翻译策略(见表9)。

表9 两个译本官职翻译的对比

两个译本的译者对以上官名的翻译采取了截然不同的方法。上述表格可见,Francis在翻译中忽视了如“相”,“太傅”,“内史”和“司空”这样的一些官职。此外,在第七章第五段中一共提到了24个官员,但在Francis的版本中只找到了其中的19个,其他5个被省略了。与Francis的版本相比,姜欣、姜怡的译本更加完整,24个官员没有任何缺失,而且译者解释了每位官员的职责和职能,还对部分原文进行了增译。例如,在上表中《茶经》原文对“陆吴兴纳”并未给出其官职,姜欣、姜怡在查阅了参考资料后为其补上了职位,译为“a procuratorof Wuxing named Lu Na”。

4.颜色的不同翻译

《茶经》是一部关于茶科学的科学专著,如何准确地将颜色词翻译成英语是茶叶经典翻译成功的重要部分(姜怡,2010)。[12]

表10 两个译本颜色词的翻译对比

《茶经》第四章中陆羽用表10中的颜色描述了茶碗对茶汤色泽的影响。Francis提供的色彩词中,“cinnabar”为朱砂,是中国传统文化的特色。它经常出现在中国传统文学作品中,是中国传统绘画的重要色彩。姜欣、姜怡的译本也可使读者体验中国传统文化的精妙之处。“white” 和“crystal”传达出 “as white as snow” and “as clear as crystal” 等意象,使读者感受到不同瓷器的质感和色彩。与中国传统文化有关的“jade” “emerald”和 “cyan glaze” 等词语更是生动形象地描绘出“绿”和“青”的细微区别。

(二)两个译本中的传统文化

陆羽的《茶经》体现了中国传统文化的主要思想渊源——儒、释、道。“其山水,慢流者上”和“非渴甚莫之饮”,体现的是儒家中庸即适度的思想。“坎上巽下离于中,体均五行去百病”象征着金、木、水、火、土五行的平衡可以去除疾病,是道家思想的体现,广泛渗透到中国的社会制度、思想文化、自然科学、语言等各个领域。陆羽还认为茶适用于“精行俭德之人”。崇尚诚实、简朴也是儒、释、道三家的共同哲学,体现了中国人内在的道德规范。对于这样一部具有丰富中国传统文化内涵的经典之作,译者能否传达其深邃博大的世界观、人生哲学、美学以及中国文化哲学家思想精髓,是翻译成功与否的关键。

原文文化和目的语文化之间的文化距离越远,就越需要各种手段的使用,如增译、解释、脚注等。虽然两个译本的译者采取了不同的翻译策略,但他们都尽最大努力避免了文化意象的丢失和扭曲,保留其文化内涵。译者自身对原文语言的期待规范也其将影响原文的理解和翻译策略。

(例)原文:坎上巽下离于中。体均五行去百病。

Francis译文:K’an above; sun below and li in the middle. Harmonize the five elements in the body and you will banish the hundred illnesses.

(Note77:K’an,Sun and Li are three of the eight trigrams on which the philosophy of the I Ching or Book of the Changes is based. The trigrams consist of……)

(Note 77:The five elements are fire,earth,water,wood,metal.)

(Note 77:The hundred illnesses are defined by one commentator as troubles arising from disruption and deceit.)

姜欣、姜怡译文:Water above,wind below and fire inside.Balancing five elements to cure all diseases.

陆羽在介绍风炉时,遵循“天人合一、阴阳和谐”的哲学,将茶的本性与自然法则相结合。煮茶体现了自然法则,是金、木、水、火和土混合以保持平衡和消除一切疾病的过程。由于巨大的文化差异,Francis采用直译加注释的方法来弥补文化信息的空缺,给出了长达183字的三条尾注,由于篇幅有限,此处省略了第一条尾注后面的部分。由于“坎”、“巽”、“离”这三个汉字在目的语中为空白,译者采用了音译的方法,再附加尾注将其解释为八卦中的三卦。另外“五行”、“百病”的翻译也采用尾注加以补充。

姜欣、姜怡在翻译这部典籍时,正值北京成功举办2008年奥运会。中国在世界舞台上的地位越来越重要,越来越多的人对中国文化有了更深刻的了解。两位译者直接把“坎、巽、离” 译作“water,wind and fire ”,把“五行” 译为 “five elements”,“百病” 译为 “all diseases”而没有更多的解释。实际上众多读者并不知其然,更不知其所以然。两个译本的译者对“况非此者,设服荠尼,六疾不瘳”译文的处理也与上例类似。在直译之后,Francis对于何谓“六疾”、“六疾”从何而来、“六疾”与“气”之间的关系给出了长达59字的尾注;而姜欣、姜怡给出的译文为“No illness can hopefully get cured if balloonflower root is taken for ginseng.”译文虽简洁明了,读者却无法体会其中的文化元素。

中国古籍是高语境文化的典型产物,倾向于直接交流,通过语言本身清晰明确地表达意义,而英语属于低语境文化,倾向于间接交流,从上下文语境中推断出意义。中国古籍文本是为古代中文读者编写的,因此能够很好地匹配相关的语境信息,实现作者与读者之间的有效沟通。然而,翻译的过程往往会打破这种自然的和谐,将原文从其特定的交际环境中剥离出来,将其所携带的信息转化为另一组完全不同的语言符号(姜欣、姜怡、林萌,2009)。[13]高语境文化和低语境文化之间存在文化差异较大,除了目标读者对中国古代文化背景缺乏了解外,译者还应探索尽可能多的传播文化信息的途径。在翻译过程中,译者需通过增补来表达隐含的语义和文化内涵信息,最大限度地实现信息的充分传递,西方读者才不会茫然不知所措。

四、结语

本文以AntConc为研究工具,在利用语料库对《茶经》的两个英译本进行描写和比较的基础上,得出以下主要结论:

两个译本在语言特点和文化信息处理上有着明显的差异。Francis译本的词汇和句子更简洁,而姜欣、姜怡的译本读起来较复杂难懂。Francis使用了更多的衔接手段,因此他的译本读起来更加顺畅。在文化方面,两个译本都有一定的文化扭曲和失落,但Francis力图保留其文化内涵,并以引言和尾注补充了一些文化信息。姜欣、姜怡的译本中简化了一些西方读者不熟悉的文化信息,但翻译全面完整,未遗漏原文中的任何字面信息。其复杂的词汇、专业术语和复杂的句型读起来象一部科普作品,似乎比较符合中国读者学习英语的需求。

译文的接受程度与译文的可读性密切相关,这可能会受到翻译策略和原文与译文之间关系的影响。影响两种译本相对可读性的语言选择差异与原文的特点没有多大关系,而只与译者在译文系统本身内部所做的选择有关(Puurtinen,1995)。[14]而译者在理解和诠释译文方面所做的选择是由翻译的目的决定的。姜欣、姜怡两位译者认为,“茶典籍应当既保留东方茶韵,又能为希望了解中国文化的目标读者欣赏并益智。保持文本的异域性无疑将有益于世界各国的目标语读者了解、品赏、学习纯美的中国茶文化”(姜欣、姜怡 2009:前言25)。[15]Francis(1974)在其译本的序言中所说,如果能够在任何程度上促进东西方人民之间的相互理解,那么这个译本的目的就达到了。除此之外,造成两个译本差异的原因还有很多,如译者身份、译者所处社会文化背景、个人进行翻译的时间不同、译者对目标读者的期待规范的理解不同、译者与委托者的关系及沟通程度不同等等。而且,从不同的研究层面出发,各个译本可能又会呈现各自其他不同的特有风格。从语料库着手研究能使源文和译文的全貌比较客观的得以展示,但还是应结合与翻译本质相关的理论来进行研究才能更全面的理解这两个译本。