浅析当代大学生科技伦理观

张天舒

(内蒙古财经大学公共管理学院 内蒙古 呼和浩特 010070)

大学生伦理观是指大学生对于伦理问题的根本看法和态度。习近平总书记在党的十九大报告中指出:“要以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点,强化教育引导、实践养成、制度保障,发挥社会主义核心价值观对国民教育、精神文明创建、精神文化产品创作生产传播的引领作用。”社会主义核心价值观教育是新时代高校教育的重要组成部分。[1]

大学阶段是一个人心理塑造和价值观养成的重要时期,一般来说,学习和生活模式也会由过去的管束型转变成自由型,在大学环境中学习、就业的碰撞等都会为大学生的伦理观带来多样化的转变。因此,在这个背景下分析、总结、探讨大学生伦理观,正确的引导和合理培育大学生伦理价值观,不仅满足了当代大学生自身发展与成长的内在需求,也是构建社会主义和谐社会的外在要求。一方面,有利于充分应对全球化进程给大学生带来的人生观、价值观挑战。全球化的发展给大学生的思想观念带来的影响和挑战是复杂和宽泛的,在这个过程中,高校人才培养中的价值理性和工具理性的矛盾并没有得到明显改善。因此,探寻大学生伦理观的培育途径显得尤为重要。另一方面,有利于丰富高校思政教育研究理论成果和体系。研究大学生的伦理观可以促进“三观”教育的延伸和发展,可以更加有效地提升大学生思政教育水平和层次。

就大学生伦理观的研究现状来看,检索中国知网近十年的相关关键词,完全符合大学生、伦理观的理论研究成果并不丰富,更多研究成果集中在对大学生某种具体伦理观,如消费伦理观、科技伦理观、生命伦理观、生态伦理观、网络伦理观等方面。从出版的专著来看,主要有王正平的《教育伦理学》,这是中华人民共和国成立后出版的第一本教育伦理学著作。从国外的研究来看,国外对教育中的伦理观研究起步始于20世纪20年代,取得了一定的研究成果,如美国鲁滨孙的《高等教育中的伦理问题》,对高等教育中内在的道德和伦理问题进行了论述;苏联的B.H.皮萨列恩科的《教育伦理学》论述了教育伦理学的目标和任务;从研究方向上来看,皮亚杰、柯尔伯格和艾里克森的研究主要集中在道德认知与发展阶段;斯金纳、班杜拉的研究主要集中在强化社会观察道德学习理论方面。

一、大学生科技伦理观释义

大学生科技伦理观是指大学生对社会科技创新活动中人与人、人与社会、人与自然关系的思想和行为准则。随着科学技术的迅猛发展,科技对人类生活便捷性起到了重要的支持和促进作用,但科学技术本身不具有选择性,无法根据善恶选择发挥作用,比如计算机技术能规避时空带来的限制,降低人际沟通间的限定条件,在事务办理、信息管理和处理等方面带来便捷高效的结果,同时也有不法分子利用计算机技术进行违法的黑客活动,计算机技术本身并不带有善恶导向,而对其技术研究和使用的主体则需要有一定的伦理规范。因此,一方面需要积极地发展科学技术,另一方面需要对科学技术加以约束和规范,防止科技带来的负面效应。

二、大学生科技伦理观培养的价值

1.有利于促进社会稳定发展

习近平总书记在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上指出:“科技兴则民族兴,科技强则国家强。”“中国要强盛、要复兴,就一定要大力发展科学技术,努力成为世界主要科学中心和创新高地。”当前,我国正处在新时代的发展阶段,科技是保证经济发展和社会进步的重要支撑,大学生是我国发展的重要力量,是未来经济社会发展的重要群体,培养大学生树立正确的科技伦理观,能够为大学生全面客观的认识科学技术,正确对待科技的力量,以及遵守科技的内在规律以便合理的、正确的使用和发挥科技的力量。

2.有利于增强大学生的创新意识和责任感

大学生作为科技创新人才的储备力量,有社会责任为科技的发展贡献力量。培养大学生的科技伦理观能够规范和激发大学生的科技创新精神,强化大学生科技创新的使命感,使其面对科技的负面诱惑时能够端正态度,秉承诚信、责任原则来学科学、学技术、用科学、用技术,拥有坚定的立场,具备良好的科技道德,成为全面型的科技创新人才。

3.有利于融合大学生的科学精神和人文精神

科学技术是一把双刃剑,人们在享受科技飞速发展带来的高效便捷成果的同时,也面临着由于缺乏道德约束的科学带来的科技负面效应,科技伦理观是属于科技道德的原则和规范。大学生由于受到社会化程度不足和缺乏实践、理论课程等的局限,并不能充分地、科学地辨别科技活动的善与恶,无法实现对不良科技活动的自觉抵制。因此,培养大学生的科技伦理观,实现了科学精神和人文精神的融合,实现了人文和科技教育的统一,提升了大学生的综合素质,从潜在的科技主体方面避免科技负面效应的产生。[2]

三、大学生科技伦理观现状调查

选择西部某高校发放问卷230份,回收有效问卷226份,经整理分析得出以下结论。

1.大部分大学生会选择折中的方法处理科技伦理问题

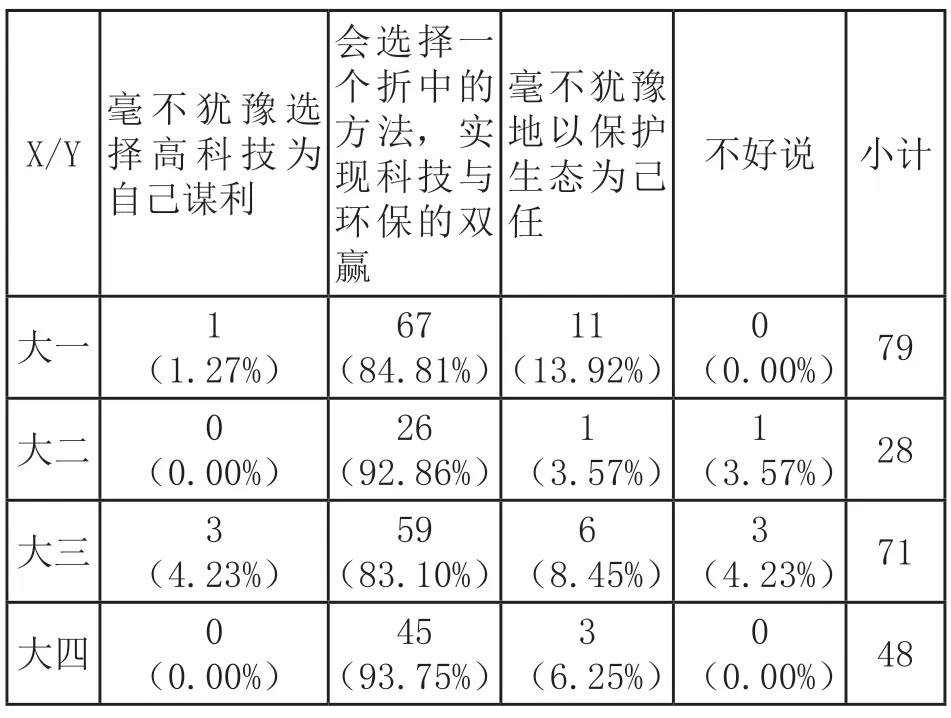

结合自变量X所在年级,因变量Y 假如你拥有的高科技可以为你带来巨大利益,但会对环境产生不可逆的负面影响,你会如何选?交叉分析两个问题,调查结果如表1所示。

表1 大学生处理某项科技伦理问题的选择

由表1可见,不同年级的大学生在选择结果上有一定的差异,大一学生选择一个折中方法,实现科技与环保的双赢占比最高84.81%,选择毫不犹豫地以保护生态为己任占比第二,为13.92%。大二学生中选择一个折中方法,实现科技与环保的双赢占比最高,为92.86%,选择毫不犹豫地以保护生态为己任和选择不好说的均为3.57%。大三学生中选择一个折中方法,实现科技与环保的双赢占比最高,为83.10%,选择毫不犹豫以保护生态为己任的占比8.45%,选择不好说的和毫不犹豫选择高科技为自己谋利的占比均为4.23%。大四学生中选择一个折中方法,实现科技与环保的双赢占比最高,为93.75%,选择毫不犹豫以保护生态为己任的占比6.25%。从以上数据可知,大部分大学生会选择折中的方法处理科技伦理问题。

2.大学生认为进一步完善规章制度是科技伦理管理的重要内容

科技伦理的规范需要各方面的管理、支持和配合,本项目通过自变量X你的性别,因变量Y你认为对科技伦理相关部门应该更注重哪个方面的管理,交叉分析,结果如表2所示:

表2 大学生对管理科技伦理内容的选择

表2中男大学生认为相关部门对相关制度规章进一步完善的占比最高占比65.31%,认为有关部门加强监管的占比32.6%。女大学生中选择对相关制度规章进一步完善的占比最高为57.06%,选择加强监管的占比为41.83%。在男大学生和女大学生对有关部门的做法选择中,集中在对制度规范的完善和加强部门监管上,选择其他的占比最小,在对制度规范和加强部门监管的选择上,男大学生和女大学生的选择也存在差异。男大学生的两个选项相差为32.66%,差距较大;女生的两个选项相差较小,为15.25%。

四、大学生科技伦理困惑的影响因素

1.部分高校对科技道德等人文类课程的建设进程较慢

部分高校在人才培养方案的制订及施教的过程中,更加注重对知识、原则、技术等方面的培养,体现在课程设计上如偏重于技术方面课程的建设和规划。在一定程度上,与技术方面课程本应相互配套和协调的人文类课程建设不完善,无法对技术类课程进行适时的、适当的理念培育。因此,学生在进入社会实践后,有可能会面对科技伦理问题时无法做出正确的选择,过于追求技术效率,忽视科技道德和社会责任,缺乏追求科技真理的信念和决心,容易在科学研究上走捷径或更关注科技的功利性等。

2.大学生受年龄、阅历等局限缺乏对科技伦理的正确认知

大学阶段是衔接高中与社会的过渡阶段,步入高校的大学生从一定意义上说会褪去高中的稚嫩,有一定独立思辨的能力,因此,在学习科学技术方面可以较快地接收新知识、学习新技术,这也是大学生作为科技人才重要组成部分的原因。学习科技知识如何用、为谁用、用到哪、该不该用等这类关于科技伦理的问题,一些大学生并未深入思考,缺乏在社会领域的实践,无法将科技伦理规范和准则转化为实际活动和行为中的参考标准。因此,有些大学生会在面对个人利益与科技伦理冲突的时候做出非理性选择。

3.社会逐利现象会影响大学生的科技伦理观

随着我国改革开放进程的不断加深,科技飞速发展的同时,社会中一些依靠科技获利的事件让大学生更加看重科技带来的功利性,忽略了科技发展解决的社会问题和科技发展承担的社会责任。这种科技逐利的现象满足了一些大学生对物质的过度追求,忽略了科技研究的社会价值,使其对科技的研学逐步向功利化转变。例如,在进行项目选择时,大学生会优先选择资本回报率较高较快的项目,忽略了社会效益高的项目。科技伦理观发生了偏误,导致部分大学生缺乏社会责任,科技研发过程当中出现不讲诚信等不道德的理念和行为。

五、大学生科技伦理观的培育途径

1.培育大学生养成科技伦理标准

高校应着重培养大学生热爱真理、追求真理的理性精神。在大学生的科技活动中培育大学生对待科学技术的诚信精神,包括在科技活动中以客观事实为基础,不弄虚作假,不捏造曲解,对待研究不持偏见、体现客观事实等,在科技活动中秉持严谨原则。最大限度地避免失误、正确处理科研的公利与功利的冲突、注重研究成果的正确性和真实性,秉持公开原则,强调公共精神、勇于乐于接受批评等,积极促进大学生科技精神与人文精神的融合。

2.注重高校教师的榜样力量

高校教师是高校人才培养的一线力量,高校教师是与大学生接触和沟通较密切的群体,在教学的过程中,有些学生会对教师的知识、理念、行为产生认同。因此,高校教师的科学研究精神、方法、理念等,对大学生科技伦理观的形成有着较大的影响作用,高校教师应通过自身的科技伦理观念来激励大学生树立诚信求实、追求真理、合理竞争、遵守规范、淡泊名利的科技伦理观。

3.多渠道提升大学生的道德感

道德是以善恶为标准,通过社会舆论、内心信念等评价和约束行为的准则和规范。大学生的道德水平体现在大学阶段对待学习和生活中善恶的表现。除通过自身努力外,高校可以在完善人才培养计划的过程中培育大学生道德素质能力,即将道德类的德育教育明确分类,制订相关合理化标准和评价指标,全面地提高大学生的道德素养水平。高校应将科技伦理教育融入现有的思想道德培养方案,使课堂教学、实践教育与现代化发展背景相适应,不仅将科技伦理纳入书本中、课堂上,也应合理规划课堂教育与实践教育的比例,使大学生不仅从理念上树立正确的科技伦理观,在科技活动社会化的过程中将理念转化为正确的行为活动。培养具有社会责任感、踏实认真、戒骄戒躁、诚实守信、勤恳钻研、大公无私的良好品质,用正确的目标指引自己勇攀科技高峰。