新型冠状病毒肺炎危重型患者拔除气管插管的影响因素*

任莹莹, 吴康, 徐远达, 张笋, 席寅, 苏小芬, 马丹杰, 罗涯腾, 汪宏波, 胡豫, 张挪富△

1广州医科大学附属第一医院病案室(广东广州 510120); 2广州医科大学附属第一医院、广州呼吸疾病健康研究院呼吸内科(国家呼吸系统疾病临床医学研究中心)(广东广州 510120); 3 华中科技大学同济医学院附属协和医院 3妇产科, 4血液科(湖北武汉 430022)

新型冠状病毒引发了当前的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)在世界范围内大流行[1-2]。据世界卫生组织报告,目前COVID-19感染患者的病死率约为3%。虽然COVID-19患者多数为轻症,但仍有5%的危重症患者需要入院接受治疗[3]。在入住ICU治疗的患者中,病死率高达41.6%,而在需要机械通气的患者中,病死率升至88%[4-5]。然而,较少研究关注影响COVID-19危重患者拔管失败的相关因素。因此,我们对需要有创机械通气的COVID-19危重型患者进行了回顾性队列研究,探讨影响拔管失败相关的预后因素。我们通过回顾性收集接受有创机械通气的COVID-19危重患者的人口学特征和实验室动态变化,比较这些患者拔管成功与失败的临床特征,并利用单因素和多因素logistic分析影响拔除气管插管的预后因素。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究回顾性分析2020年2—3月在华中科技大学同济医学院附属协和医院西校区69例在ICU住院需要有创机械通气的COVID-19危重患者。根据《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案》[6],所有患者均诊断为COVID-19危重型患者。纳入患者均由专业的ICU团队制定诊疗方案和护理,气管插管由专业的医生在重症监护病房进行。根据拔管的结局分为拔管成功组和拔管失败组,拔管失败定义为死亡前未拔管或拔管48 h内需要重新插管;拔管成功定义为拔管后不使用机械通气的情况下能够自主呼吸至少48 h。我们通过从电子病历系统中提取患者数据,包括人口学信息、临床数据、实验室数据、治疗和转归等数据。本研究获得了华中科技大学同济医学院附属协和医院伦理委员会的批准。

1.2 实验室检查 实验室检查包括血常规、凝血功能、血清生化检查(包括心、肝、肾功能等)。住院期间动态实验室检查由ICU医生根据患者的病情决定。

1.3 统计学方法 连续变量资料为非正态分布资料,均以中位数和四分位数[M(P25,P75)]表示,参数间比较采用Mann-Whitney检验;分类变量资料以百分数表示,参数间比较采用2检验或Fisher′s检验,以确定相关参数在拔管成功与失败之间的差异。

我们通过计算拔管结局中期与气管插管当天各指标的变化的差值Δ来反映患者在插管期间相关参数的变化:Δ=拔管结局中期相关指标-插管当天相关指标。采用Kaplan-Meier法绘制住院期间插管率曲线,并通过Log-rank检验进行比较相关参数的差异。

采用单变量和多变量logistic回归模型初步评估拔管失败相关的预后因素。在成功拔管与失败拔管有显著差异的变量基础上,我们纳入了单变量分析的变量。选择单变量分析中的显著差异变量进行多变量分析。将优势比(OR)及其95%置信区间(CI)作为结果测量进行分析。所有检验均为双侧侧,以P<0.05为差异有统计学意义,统计学采用SPSS 13.0统计软件分析。

2 结果

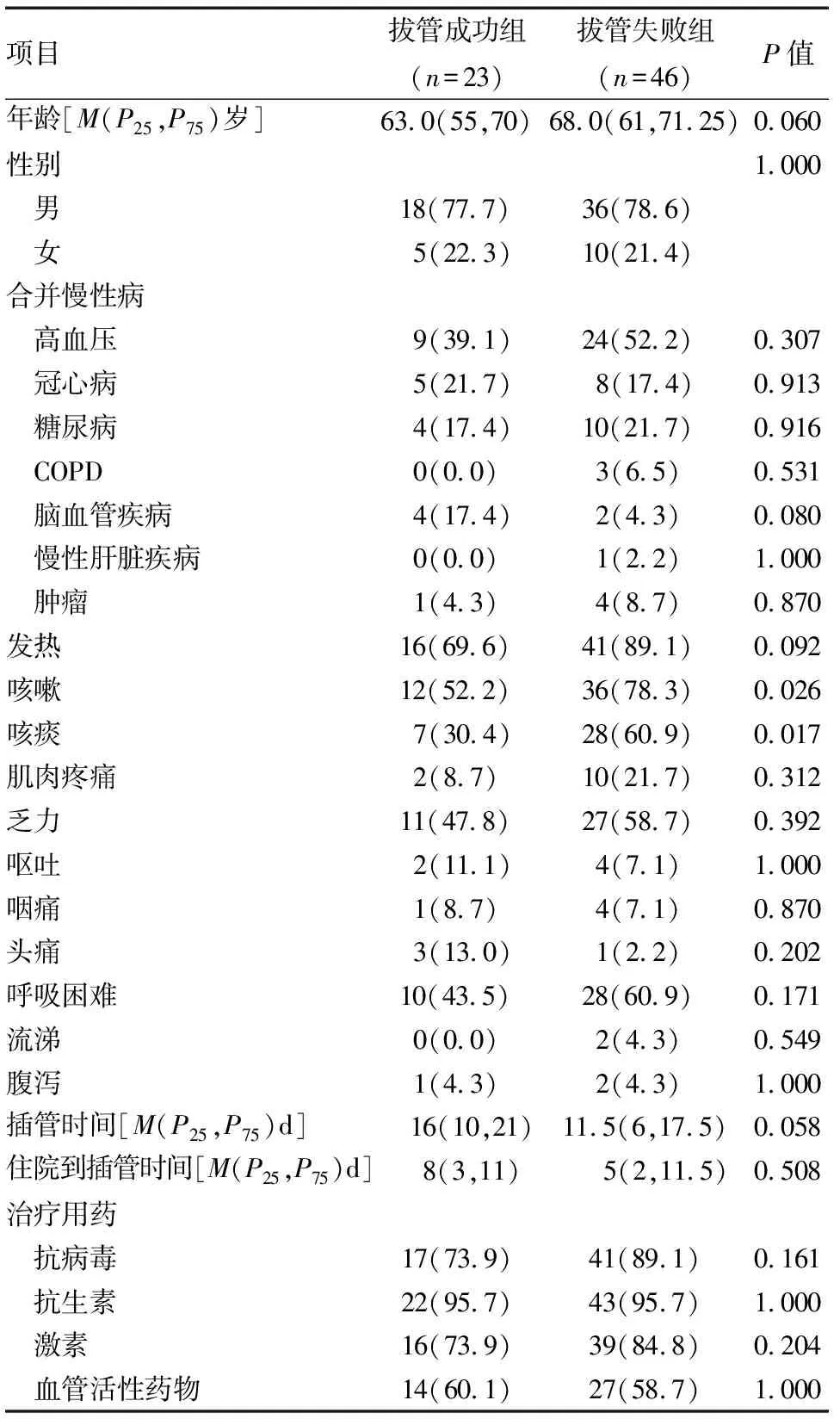

2.1 拔管成功组与拔管失败组临床特征对比 本研究共纳入69例需要有创机械通气的COVID-19危重型患者,年龄67(60,71)岁,其中拔管成功组23例,拔管失败组46例。合并症方面,拔管成功组与拔管失败组高血压、冠心病、糖尿病、脑血管疾病、慢性阻塞性肺疾病(COPD)、慢性肝病和癌症等基础疾病差异无统计学意义(P>0.05);在症状方面,拔管失败患者咳嗽和咳痰较常见 (P<0.05)。拔管成功与拔管失败患者插管总时间及从入院到插管的时间差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 拔管成功组与拔管失败组临床特征对比 例(%)

2.2 拔管成功组与拔管失败组实验室检查对比 血常规检查中:拔管失败组患者从插管第3天开始白细胞计数呈明显的持续上升(P<0.05),其升高水平以中性粒细胞为主,而淋巴细胞呈下降趋势,另外发现血小板计数显著下降(P<0.05);拔管成功组患者白细胞计数和血小板计数基本维持基线水平。凝血功能方面:拔管失败组患者在插管第1天时D-二聚体水平明显高于拔管成功组患者[(4.69(1.84,7.91)μg/mLvs.8.0(5.34,8.0)μg/mL,P<0.05)],D-二聚体水平在1周内仍持续显著增高。生化检查方面:拔管失败组患者的血清乳酸脱氢酶(LDH)水平在插管1周内显著高于拔管成功组患者;拔管失败组患者插管后第2天开始出现超敏感肌钙蛋白Ⅰ(hs-TNI)和肌红蛋白水平显著高于拔管成功组患者(P<0.05)。其他感染、肝肾功能等相关指标两组患者1周内动态变化无明显差异。见图1。

注:两组间比较*P<0.05,**P<0.01

拔管失败组患者的Δ血红蛋白和Δ血小板计数明显下降、Δ血清白蛋白保持低水平,并显著低于拔管成功组患者(P<0.05),而Δ血小板计数和Δ血清白蛋白水平在拔管成功组患者住院期间治疗期间有所增高。另外拔管失败组的Δ肌红蛋白水平显著高于拔管成功组患者(P<0.05)。见表2。

表2 拔管成功组与拔管失败组实验室变化对比 M(P25, P75)

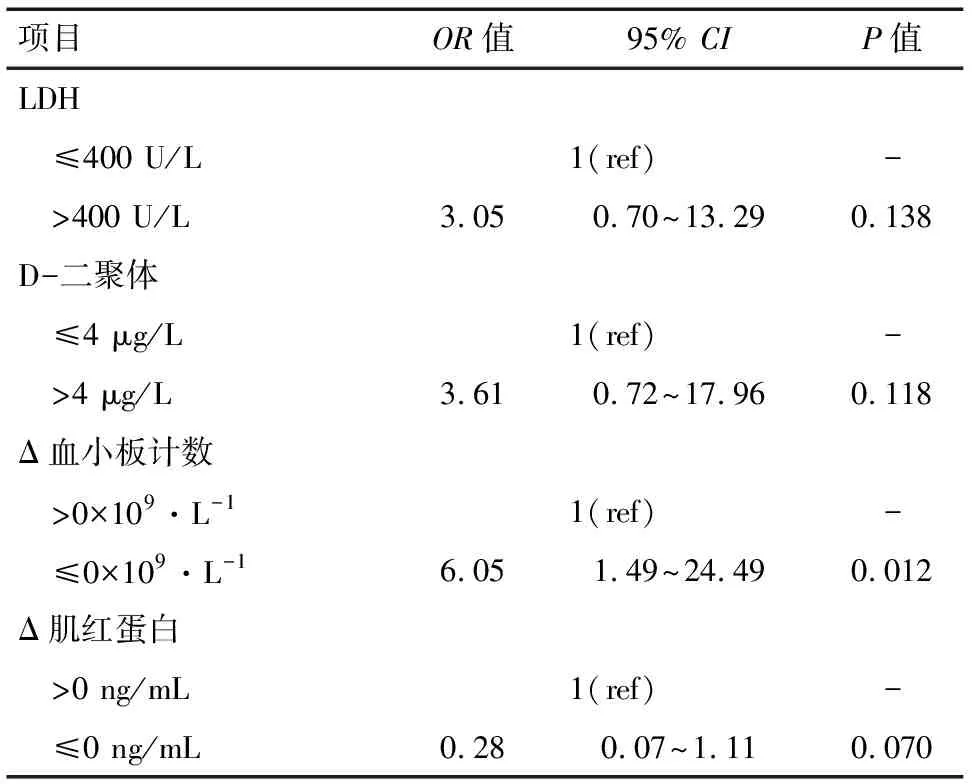

2.3 影响拔管失败的预测因素分析 当插管当天患者LDH水平>400 U/L和D-二聚体水平>4 g/L,住院期间血小板水平、血红蛋白和肌红蛋白恶化在4周内拔管失败率均较高(P<0.05),见图2。进一步通过单变量logistic分析发现插管当天患者LDH水平高超过400 U/L和D-二聚体水平>4 g/L,住院期间Δ血小板≤0和Δ肌红蛋白>0是拔管失败的预后因素,见表3。将单因素分析有差异的指标纳入多因素logistic分析发现,仅住院期间Δ血小板≤0在拔管失败的独立预后因素(OR=6.05; 95%CI=1.49~24.49;P=0.012),见表3、4。

3 讨论

本次回顾性研究中我们报道了69例需要有创机械通气的COVID-19危重患者的临床特点和影响拔管失败的预后因素。我们的研究表明血小板减少可能是影响COVID-19危重患者拔管的重要预后因素。据我们所知,这是首次对COVID-19危重患者拔管失败预后因素进行分析的研究。

需要进行有创机械通气的COVID-19患者具有较高的病死率[5],分析影响拔管失败的特点及影响因素具有一定临床意义。血管紧张素转换酶2(ACE2)被认为是SARS-CoV-2的主要宿主细胞受体,在病毒进入细胞引起COVID-19感染中发挥重要作用[7]。ACE2可表达在肺泡上皮细胞、动脉和静脉内皮细胞、动脉平滑肌细胞中[8],肺泡Ⅱ型上皮细胞高表达ACE2[9]。由于COVID-19主要通过呼吸道传播,与肺泡上皮细胞中ACE2结合,从而引起肺部感染。有研究发现重度COVID-19患者支气管肺泡灌洗液中肺部炎症明显多于轻度患者[10]。肺部炎症引起咳嗽和痰液症状是引起COVID-19患者的主要原因,严重肺部病变可进一步导致低氧血症和呼吸衰竭,并影响患者的预后。我们的研究发现,拔管失败组的患者在发病时出现咳嗽和咳痰症状较拔管成功组患者多,提示这些患者气道炎症程度较高,增加气道管理的难度。

COVID-19患者炎症反应常继发凝血功能紊乱[11],D-二聚体水平高与COVID-19患者有较高的需要有创机械通气率、严重并发症及死亡风险,其机制与血栓形成、弥漫性微血管损害及高出血风险等因素参与[12-13]。入院时较高的LDH浓度也被认为是COVID-19死亡的危险因素[14-15]。LDH被认为是组织,如与肺、骨骼肌、心肌等重要脏器损害的标记之一,血清中LDH水平增高可能提示COVID-19合并多器官损害[16],增加病死率及拔管失败风险。我们也发现在拔管失败的患者中,插管第1天时D-二聚体和LDH均高于拔管成功的患者,并且在拔管失败的患者中持续保持较高水平,研究提示插管时LDH和D-二聚体水平增高与拔管失败的风险相关。

图2 各种预后因素对在院患者插管率的影响

COVID-19住院患者容易合并心脏损伤和血小板减少[17-18]。心肌损伤是COVID-19住院患者死亡风险的独立危险因素[18],COVID-19引起心肌组织损伤其机制可能与细胞因子风暴和缺氧诱导心肌细胞凋亡有关[19-20]。本研究发现,COVID-19拔管失败组患者住院期间肌红蛋白增高增加了拔管失败风险,可能与心肌损伤有关。血小板计数被认为危重症患者病情严重性的生物标志物,血小板减少与ICU的疾病严重程度和死亡风险独立相关[21]。有研究发现,与存活的COVID-19患者相比,非存活患者的血小板计数明显低下[22];COVID-19患者在住院过程中血小板减少被认为是临床病情恶化的指标之一[18, 21, 23]。血小板减少的机制可能与肺组织损伤有关,其机制可能与损害肺血管内皮细胞可激活血小板聚集形成微血栓,导致血小板的消耗[24]。在我们的研究发现血小板计数在拔管失败的患者中进行性减少,而在拔管成功的患者中,血小板计数保持在相对较高的水平,住院期间血小板计数下降是影响拔管的独立预后因素。

表3 影响拔除气管插管的单因素logistic分析

表4 影响拔除气管插管的多因素logistic分析

我们的研究有一些局限性。首先,本研究的人群仅包括中国武汉华中科技大学同济医学院附属协和医院的患者;其次,部分患者插管后短期死亡,可能仅有短期的实验室数据,可能会影响失败组的总体变化趋势;最后,由于早期疫情严重,我们的数据可能会出现回忆偏差和选择偏差,例如患者在入院和治疗期间的症状和共病记录可能不准确和完整。

血小板减少可能是影响COVID-19危重患者拔管结局的重要因素。血清LDH>400 U/L和D-二聚体>4 g/L可帮助临床医生早期预测拔管失败的患者。COVID-19患者插管后发生血小板减少和心脏损伤可以用来预测拔管的结局。本研究有助于早期发现拔管失败的高危患者,通过对进行相应的早期干预措施可能有助于提高COVID-19危重患者拔管的成功率。