新时代劳动基地建设的思考与探索

栾莉

【摘 要】新时代劳动教育的目标,既要对传统劳动精神、劳动观念、劳动技能进行学习与传承,又要彰显时代特征。新时代劳动基地的建设与课程架构,是通过开展服务性劳动、生产性劳动和开发项目式劳动课程等特色模式实现的。通过充分发挥运行、评价机制的规范和激励作用,确保劳动教育有效开展,实现对学生的知识、技能与价值观的教育。

【关键词】劳动教育;劳动基地建设;探索

学校开展劳动教育,除师资外,需要提供劳动场所和劳动设施,体现教育意义,贴近学生生活,要因地制宜组织真实的实践性劳动。校外劳动基地的开发与建设,是学校劳动教育的重要实施路径,可以有效满足学工、学农等生产性劳动的教育需求,为学生提供劳动实习的平台。

学校劳动基地在建设的过程中,要针对学生的年龄特点、体能以及知识储备情况等,明确教育目标、合理开发和构建课程。同时,要将劳动教育与综合实践活动有机结合,统筹安排课程内容,避免因重复教学增加师生负担。本文根据笔者的一线教学经验与探索实践经历,从劳动基地建设模块、劳动基地建设的课程设置、劳动基地建设中的实际问题等方面,谈谈新时代背景下的劳动基地建设。

一、劳动基地建设模块

劳动基地建设模块包括服务性劳动和生产性劳动两大类。

(一)服务性劳动

1.校内服务性劳动

学校是学生学习的主阵地,是培养德智体美劳全面发展的新时代建设者和接班人的场所,也是实施劳动教育最便捷的基地。充分合理地开发和挖掘校内资源,把校内资源利用好再延伸至校外。比如,在班级内设置课代表、志愿服务岗,可以使学生养成服务他人、无私奉献的助人习惯,形成和谐的师生、生生关系;在校内设置图书管理岗、体育器材管理岗、环保志愿者岗位,能够更好地培养学生的奉献服务精神,加深学生与学校的情感共鸣。

2.校外服务性劳动

校外服务性实践活动比较宽泛,主要包括社会公益活动和志愿服务等。尊老敬老、扶贫、助困、助残是中华民族的传统美德,敬老院、福利院、特殊教育学校等都是组织学生开展服务性劳动教育的场所。每一个小家都归属于社区這个大家,让学生参与维护公共卫生、邻里互助、物业服务岗位实习,引导学生领悟“家”的意义,可以培养学生的家国情怀和社会责任感。

(二)生产性劳动

生产性劳动包括工业生产劳动和农业生产劳动。其是新时代劳动教育的重要内容,可以使学生在工农业生产过程中掌握相关技能,了解生产方式的智能化转变。

工业生产劳动基地的选择,应结合学段和学生的年龄特点。如高中阶段可以与职业生涯规划结合,综合考虑安全性和知识技能等实际情况,选择适合的工厂企业、生产车间与课程内容,周密设计安全预案及实施方案。

农业生产劳动与之相比则更具有可行性,农场、林场的种植和养殖劳动课程,为学生提供广阔的实践空间。在实践中,让学生认识农作物与劳动工具,学会正确合理地选择和使用劳动工具,了解农产品销售与市场价值,树立劳动创造美好生活的价值观。并且在强健体魄、出力流汗的过程中,让学生运用学科知识改进劳动工具,创新劳动方式,体现劳动教育的时代性。

二、劳动基地建设的课程设置

新时代劳动教育是全面发展教育体系的重要组成部分,注重与学科知识相融合的教育模式,突出劳动过程中对学生研究性与创造性能力的引导与培养,使学生善于思考和沟通,通过劳动分工与协作培养学生的责任感,最终实现劳动过程中的问题解决。

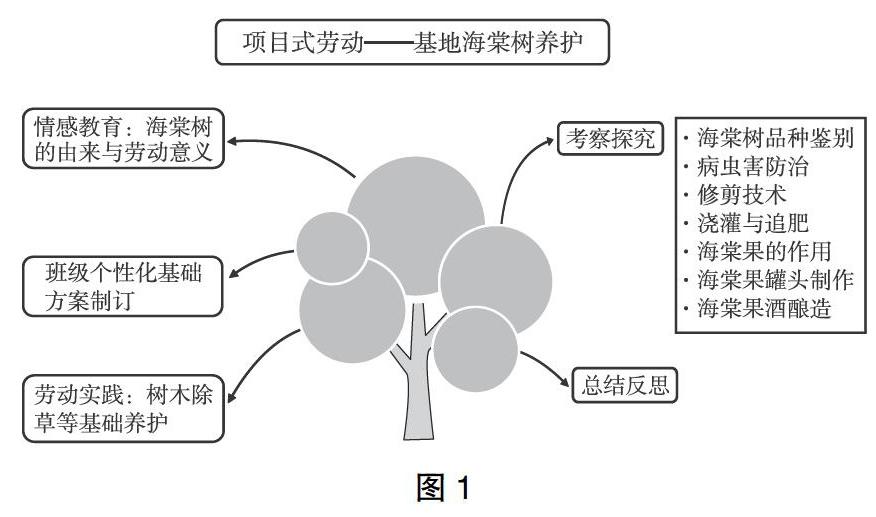

项目式劳动课程是一种将劳动与研究性学习结合的教育方式,能够让学生手脑并用,使学生在真实的生活劳动场景中,通过体会、观察,发现现实问题,并运用知识储备和经验解决问题,达到提高劳动质量或者劳动效率的效果。这样的劳动教育,与学科知识相融合,让学生对书本知识活学活用,通过劳动对所学知识加以巩固和论证,能够较好地体现时代特征。比如,学校开展的基地海棠树养护项目,将研究性学习中的活动方案设计、生物知识探究与劳动教育紧密结合,成为学校特色劳动教育项目之一(如图1)。

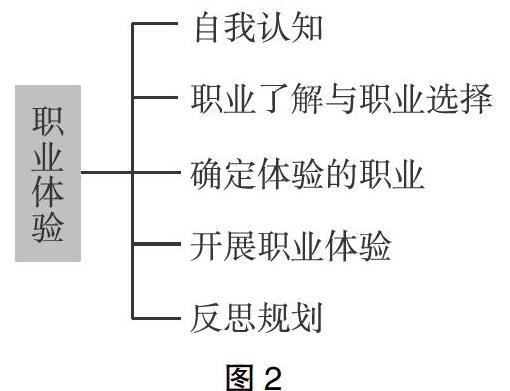

高中阶段是学生进行自我生涯规划的重要时期,学生对自我的认知、对行业的认识、对大学专业的了解,都将对学生的未来抉择产生重要影响。将劳动教育与职业体验相结合,学生通过真实的岗位实习,了解职业特点,选择心仪职业,进行岗位工作的实习体验,真正了解某一职业的技能要求、劳动性质,进而确定人生目标,并进行选科、志愿填报等学业与生涯规划(如图2)。

当然,学校还可以将劳动教育与所在地域及校本课程相结合,充分挖掘利用周边资源,打造具有地方特色、学校特色的劳动教育课程。

三、劳动基地建设中的实际问题

1.调整教育评估内容,加强监督管理,确保劳动教育有效落地

教育督导评估是学校劳动教育有效落地的根本保障。劳动教育不是个别人的事情,在一所学校,从校长、级部主任、班主任到任课教师,都应当了解相关政策要求,真正认识劳动教育开设的重要性、必要性和紧迫性。只有这样,劳动教育才能落地生根,发挥其该有的作用,否则永远只是个别人的呼吁。学校应确保劳动教育课时,更新和统一全体教职工的观念,改变当下智育统领的现状,给学生接受其他“四育”的权利。

2.注重劳动思想的教育引导,杜绝参观式活动

劳动教育的意义是除了锻炼学生吃苦耐劳的精神,更重要的是可以帮助学生产生对人生价值的思考,领悟劳动的意义和价值,从而树立人生信仰,形成勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神。学生在参与劳动的过程中,感受劳动的艰辛和收获的快乐,增强获得感、荣誉感和成就感,明白劳动创造价值、劳动创造幸福生活。为实现劳动教育对学生劳动观念、劳动能力、劳动精神、劳动技能和劳动习惯的培养,教师应当做好课程规划,把握指导思想,明确工作任务与目标,有针对性地进行有效的理论与实践指导,并以诊断性评价规范课程、教学和管理体系建设。坚持诚信教育,反对弄虚作假、仅用打卡拍照等单纯“完成任务”的形式教育误导学生。

3.将劳动教育的有效性开展与评价体系相结合

劳动教育是教育的一种载体,它既不是单纯的趣味教育,也不是一项功能教育或任务教育,它是与学科教育有机渗透但又独立开设的必修课,旨在有效解答学生成长过程中的困惑,培养一定的生活劳作技能。学校劳动教育一定要有自己的课程评价体系,不同的学段和年级要做到分类、分层设计。课程评价强调多元化,教师、家长、学生、社区,作为评价体系建设的有力支撑,除教师评价、学生互评外,引导家长对孩子的家务劳动进行合理预期评价,社区、工厂、农场等劳动基地负责人对学生的服务性劳动、生产性劳动进行公正评价。课程评价过程不走形式,注重评价的导向和诊断功能,通过评价体系不断优化课程内容,发挥评价机制对学生的激励作用,引导学生在探索实践中创新劳动方式,及时诊断和规范劳动表现。

四、结语

劳动教育要切实围绕劳动素养培养目标,将探究、体验、合作等多元教学模式运用其中,在实施方式上下功夫,统筹规划、建构独具特色的劳动基地课程体系,让学生将动手与动脑相结合。新时代劳动教育不是单纯的出力流汗,而是要建构特色劳动基地课程,充分发挥劳动基地的育人功能,通过劳动让学生心系母校,感受服务社会的满足感、幸福感,体会劳动创作价值的成就感、自豪感,明白新时代背景下知识与技能的重要性,以及打破传统、勇于革新的时代需求。在“五育”融合中做好劳动教育,让劳动理念、劳动精神、劳动品质与价值观等德育教育与劳动技能、创新探究的劳动实践相辅相成,同生共长,把学科知识与劳动教育紧密结合,让学生长知识、长见识,最终实现学生劳动品质培养、学科知识迁移、体能体魄强健和劳动审美提升“五育并举”的育人功效。

(责任编辑:罗小荧)