西夏“职”体系再探析

高 仁

西夏官制中,“官”与“职”是最基本的两个职级体系。(1)史金波:《西夏社会》,上海人民出版社,2007 年,第305 页。所谓“官”,即共十二品,总计328阶的官阶(2)据梁松涛计算,西夏的及御印官与不及御印官(二者总共包括6 至12 品官阶)分别为179、107 阶,共286 阶;而1 至5 阶据《官阶封号表》计算,共42 阶。见梁松涛、张玉海:《再论西夏的官与职——以西夏官当制度为中心》,《宁夏社会科学》,2014 年5 月第3 期,第102—108 页。;而“职”,并不与今天“职位”的概念完全等同,而是今天的学者由西夏文“”所译,是一套直接与权力等级相关的官职体系。

《宋史·夏国传》曾载西夏在建国前初创官制时“其官分文武班,曰中书,曰枢密,曰三司,曰御史台,曰开封府,曰翊卫司,曰官计司,曰受纳司,曰农田司,曰群牧司,曰飞龙院,曰磨勘司,曰文思院,曰蕃学,曰汉学。自中书令、宰相、枢使、大夫、侍中、太尉已下,皆分命蕃汉人为之”(3)[元]脱脱等:《宋史》卷四八五《夏国传上》,中华书局,1977 年,第13993 页。并且认为西夏“设官之制,多与宋同。”(4)[元]脱脱等:《宋史》卷四八五《夏国传上》,中华书局,1977 年,第13993 页。

而今人通过诸多传世文献以及诸多出土汉文、西夏文文献,对西夏的“职”展开了研究,似乎与“多与宋同”的观点产生了强烈的共鸣。认为西夏的“职”也就是“职事官”,即在中央到地方各级机构(包括五等司与五等司以外诸司)中所任的职位。(1)史金波:《西夏社会》,上海人民出版社,2007 年,第305 页。还认为西夏的诸多机构总体上是承袭宋制而来,除了“监军司”这种与宋制完全相异的设置外,绝大多数都是通过与宋制加以比较而形成的,认为西夏的职司设置以及西夏的职位体系就是在宋代官制的基础上损益而成。(2)李华瑞:《西夏巡检简论》,《中国史研究》2006 年第1 期,第127—136 页;骆详译:《从〈天盛律令〉看西夏转运司与地方财政制度——兼与宋代地方财政制度比较》,《中国经济史研究》2016 年第3 期,第52—60 页。翟丽萍:《西夏职官制度研究——以〈天盛革故鼎新律令〉卷十为中心》,陕西师范大学2013 年博士学位论文。刘双怡,李华瑞:《〈天盛律令〉与〈庆元条法事类〉比较研究》,社会科学文献出版社,2018 年。

诚然,西夏制度与宋代制度有着千丝万缕的联系,即使直接从文献中看,也可以看到,西夏从中央到地方所设的绝大多数机构都可以在宋代找到原型,甚至许多大体保留了所继承机构的职能。若细读史料,则会发现西夏机构设置“多与宋同”的同时,其“职”有其自身特点,如:西夏文献中出现的节亲主、丞相、驸马、国师、上师、谏臣等诸多官称,它们是否属于“职”这一体系?如果是,那为何找不到它们所任职的机构?再如:按《天盛改旧新定律令》(以下作《天盛律令》)的记载,西夏两个上等司——中书、枢密的首席长官分别为“智足”“南柱”(3)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷一○《司序行文门》,法律出版社,2000 年,第366 页。,那么在多种文献中屡次又出现的“中书令”“枢密使”又是什么职位?再如:如诸位先生所说,西夏的官与职有着大体的对应关系(4)史金波:《西夏社会》,上海人民出版社,2007 年,第305 页。,甚至是以职定阶(5)梁松涛、张玉海:《再论西夏的官与职——以西夏官当制度为中心》,《宁夏社会科学》,2014 年5 月第3 期,第102—108 页。,而为何身为“中书智足”,即最高文职机构的最高长官仅授下品(四品)文阶第十阶“才盛”(倒数第三阶)(6)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令·颁律表》,法律出版社,2000 年,第108 页。,而身为“枢密西摄”,即西夏最高武备机构的第三席长官更是仅授下品武阶第十一阶“艺广”(倒数第二阶)(7)聂鸿音:《西夏佛经序跋译注》,上海古籍出版社,2016 年,第6 页;史金波译为:“枢密西摄典礼司正赐艺广武孝恭敬东南姓官上国柱旺普信作”,见史金波:《西夏文〈官阶封号表〉考释》,《中国民族古文字研究》第三辑,天津古籍出版社,1991 年,第254 页。现据原文再次整理。?那么前三品及四品中靠前的官阶又给了谁?

以上问题足以说明,现有研究对于西夏“职”的认识虽不一定完全错误,但至少存在一定的偏差。事实上,对于西夏这样一个以党项民族为主体,包括汉、吐蕃、回鹘等建立起的多民族国家来说,虽然“设官之制,多与宋同”(8)[元]脱脱等:《宋史》卷四八六《夏国下》,中华书局,1977 年,第1492 页。,但若将中原王朝的制度与其做简单比附,难免会产生诸多的问题。基于此,本文将对各类文献加以仔细研读,对西夏的“职”这一最基本的职官体系加以重新认识。

一、不因事、因司所设的“职”

著名的西夏法典《天盛律令》在其《司序行文门》中开宗明义地列出了仁宗天盛年间西夏从中央到地方设置的所有机构。这些机构中的绝大部分被列入上、次、中、下、末五个等级中,代表着它们级别的高低,被称为“五等司”。“五等司”中有诸多的职能机构,如位于上等司(最高等)的“中书”和“枢密”(1)西夏的“中书”“枢密”是一个机构,而不是一个职位。,次等司(第二等)的“三司”“殿前司”“御史”(2)西夏的“御史”,有时也作“御史台”(《法则》卷十,译文参见梁松涛:《西夏御史台制度》,见梁松涛《亥年新法》1—4 卷,宁夏大学博士后2015 年出站报告,第33—35 页),是一个机构,并不是一个职位。“内宿司”“阁门司”,中等司(第三等)的“审刑司”“群牧司”“农田司”“边中监军司”等,以及下等司、末等司的诸多职能机构,不一一列举;亦有诸多政区建制,如位于次等司的“中兴府”“大都督府”,中等司的“华阳县”“治源县”“五原县”,下等司的“真武县”“西宁”“孤山”等“边地城司”以及末等司的“夏州”“银州”“绥远寨”等(3)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷一〇《司序行文门》,法律出版社,2000 年,第363—364 页。。

五等司以外,亦设有诸司,如“经略司”“官提点”“执飞禽院”“秘书监”等。这些机构虽不在五等司之列,但亦有相较于五等司的高低级别,如“经略司者,比中书、枢密低一品,然大于诸司”,“京师工院为管治者、番汉大学院、秘书监等,当与次等司平级传导”。(4)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷一〇《司序行文门》,法律出版社,2000 年,第363—364 页。

诸司之中设有各种数量不等的职务,如“正(大人)”“承旨”,边地城、寨所任的“城主”“寨主”“通判”“城守”等,各个职司中所设的“都案”“案头”“司吏”“习判”等吏员,这些职位的设置情况在《天盛律令》中记载得很清楚,(5)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷一〇《司序行文门》,法律出版社,2000 年,第368—375 页。学者们也做过相应的整理(6)史金波:《西夏社会》,上海人民出版社,2007 年,第303 页。。以上这些设置于从中央到地方各级机构中的职位,也就是以往认识中西夏的“职”。

笔者在开篇即已述及,这样的认识虽不完全错误,但至少并不算周全,因为其无法解释文献中出现的大量与之相冲突的历史事实。那么,西夏“职”的全貌是怎样的,我们还应回到文献中加以详究。

西夏文《官阶封号表》可以说是西夏职官制度研究所依据的一部重要文献。其中的5921 号文书(7)原文图版见俄罗斯科学院东方文献所圣彼得堡分所、中国社会科学院民族研究所、上海古籍出版社:《俄藏黑水城文献》第九册,上海古籍出版社,1999 年,第367 页。,保留了西夏前六品全部及七品的部分官阶名,成为学者揭开西夏“官”体系所使用的关键性资料。(8)史金波:《西夏文官阶封号表考释》,《中国民族古文字研究》第三辑,天津古籍出版社,1991 年。但是,同被命名为《官阶封号表》(9)原文图版见俄罗斯科学院东方文献所圣彼得堡分所、中国社会科学院民族研究所、上海古籍出版社:《俄藏黑水城文献》第九册,上海古籍出版社,1999 年,第246 页。,并被认为是与前者内容相衔接且有着极高史学价值的编号4170 文书(1)史金波先生称其为《官阶封号表》的“表二”,见俄罗斯科学院东方文献所圣彼得堡分所、中国社会科学院民族研究所、上海古籍出版社:《俄藏黑水城文献》第九册,上海古籍出版社,1999 年,第368—371 页。,却在西夏官制的研究中极少被使用。究其原因,表中虽然存有大量西夏的“职”名,但却与我们惯常对“职事官”的理解严重不合。因而学者们既不敢轻易妄断之为“职位表”,也不敢轻易在研究中使用。但事实上,它恰恰反映了西夏“职”体系的真实情况。

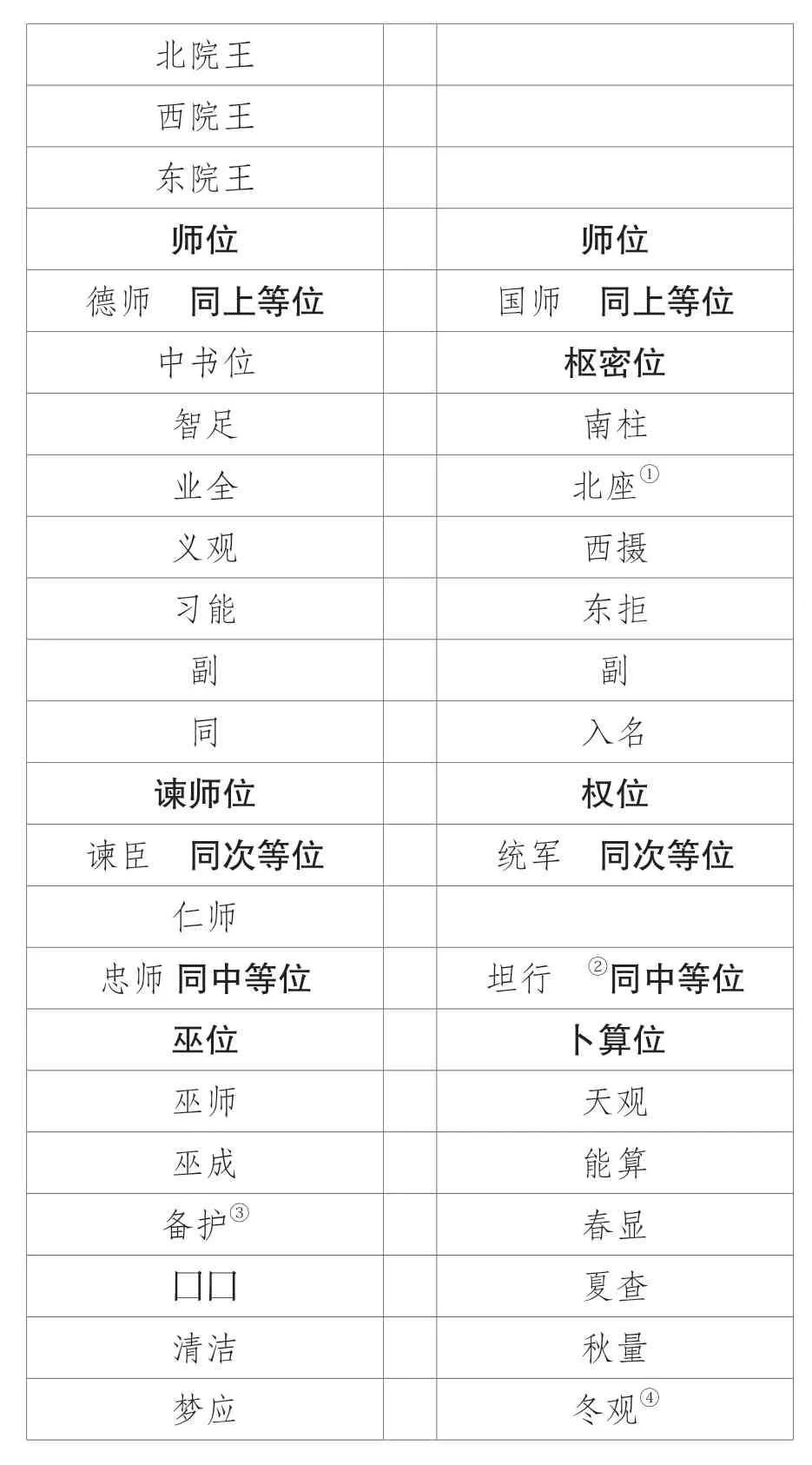

该表已有多位学者做过翻译、整理(2)史金波:《西夏文〈官阶封号表〉考释》,《中国民族古文字研究》第三辑,天津古籍出版社,1991 年,第248—249 页;李范文:《西夏官阶封号表考释》,《社会科学战线》1991 年第3 期;文志勇:《<西夏官阶封号表>残卷新译及考释》,《宁夏社会科学》2009 年第1 期。,现笔者以史金波先生的译文为底本,综合诸家译文,参照西夏文原始图版(3)该表系由编号Инв.NO 4170a 4170б《官阶封号表(乙种本)》与编号Инв.NO 4170b 两件内容互补的文书拼合而成,图版见俄罗斯科学院东方文献所圣彼得堡分所、中国社会科学院民族研究所、上海古籍出版社:《俄藏黑水城文献》第九册,上海古籍出版社,2000 年,第368—371 页。,将译文再次考订如下:(4)史金波译文中,“遣”字未释,现据图版补。

?

?

ИHB.NO.4170a 4170б《官阶封号表(乙种本)》图版

(1)(2)史金波译文译为“惶行”,现据原图版,参文志勇译文改。(3)史金波译文中,“巫师”“巫成”“备护”译为“仪?”“?就”“护举”,现据原图版,参文志勇译文改。疑史金波先生早期做译文所依据图版与《俄藏黑水城文献》所公布图版非同一个版本。(4)史金波所译左行“囗囗”“清洁”“梦应”,右行“夏查”“秋量”“冬观”,《俄藏黑水城文献》所公布图版中此三行因破损而缺失。经多位学者整理,这一以西夏文书写的“表”已不再在文字上对研究造成障碍,但学者们除判定其为与官阶表(5921 号文书)相衔接的一种表外,还给了这些官称一个笼统的归类,即“封号”(5)史金波:《西夏文〈官阶封号表〉考释》,《中国民族古文字研究》第三辑,天津古籍出版社,1991 年,第252 页。。显然,应当是无论“皇后”“太后”“帝女”“诸王”等位的“官称”还是文书开头“悲惊”“孝治”“度全”等看起来“像”是封号而已。

可是,诸位学者也同样都注意到,表中“中书位”中的“智足”“业全”“义观”“习能”“副”“同”,“枢密位”中的“南柱”“北座”“西摄”“东拒”“副”“名入”与《天盛律令》中所记载中书、枢密所设“六大人”的职位完全相同,可以肯定这些不是什么“封号”,而确确实实是“职”。同样,表中位于“中等位”“坦行”之下有“卜算位”,而《天盛律令》中的记载,西夏中等司中确有“卜算院”,并且“依事设职,大人数不定”(1)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷一○《司序行文门》,法律出版社,2000 年,第369 页。,有理由相信表中“天观”“能算”“春显”“夏查”“秋量”“冬观”也就是卜算院中的“大人”,属于“职”。

表中还有一些官称,虽然它们并不隶属于某个机构,但显然不属于封号,从文献中看反而跟“职”有大的联系,如“同次等位”的“谏臣”,《天盛律令》中亦表明“皇帝之谏臣者,当与次等司平级”(2)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷一○《司序行文门》,法律出版社,2000 年,第366 页。;而“同次等位”的“统军”,则在汉文文献中宋夏交锋的记载中频繁出现,诸多在史籍中留下名字的西夏将领如“嵬名阿埋”(3)[宋]李焘:《续资治通鉴长编》卷五〇四,哲宗元符元年十一月壬辰,中华书局,1992 年,第12038 页。“贺浪啰”(4)[宋]李焘:《续资治通鉴长编》卷四九〇,哲宗绍圣四年八月丙戌,中华书局,1992 年,第11624 页。“仁多㖫丁”(5)[元]脱脱等:《宋史》卷四八六《夏国下》,中华书局,1977 年,第14012 页。“仁多保忠”(6)[元]脱脱等:《宋史》卷四八六《夏国下》,中华书局,1977 年,第14019 页。等,皆任“统军”,而在《天盛律令》中在关于对边境军官进行奖惩的条文中,也是将“统军”“监军司”“边检校”(7)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷四《敌军寇门》,法律出版社,2000 年,第212 页。等一并提及,没有理由认为他们仅仅是一个“封号”。

事实上,表中交代得很清楚,其所列的职级体系不是“官”,不是封号,而是“(位)”,这种职级不仅分类别(如帝女位、太后位、中书位等),还分高低(中上等位、次等位、中等位等),并且该表就是按照“位”的高低而排了下来,只不过因为文书首尾的残缺,我们从表中看到的只是“位”的一部分而已。因此,此表称为封号表无论如何是不妥当的,而西夏文献中的一个词汇“位阶”(8)译自《亥年新法》卷十(甲种本),原始图版见俄罗斯科学院东方文献所圣彼得堡分所、中国社会科学院民族研究所、上海古籍出版社:《俄藏黑水城文献》第九册,上海古籍出版社,1999 年,第178 页。,即“位”的阶序,来表述此表的性质倒颇为贴切,因而此表为“位阶表”为妥。

确实,我们在西夏文献中常可以看到“无位之人”“有位臣僚”(9)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷二○《罪则不同门》,法律出版社,2000 年,第601—617 页。之类的表述,但“位”究竟是什么?事实上,在诸多的西夏文献中,“位”常常也就是“职”,如在《天盛律令》中,提及“边中、京师诸司”的“司位”,也就是指代诸司中所任的“职”;还将“有位臣僚”与“种种执事”相联,显然表明“位”是有其职能在其中的。而在西夏末期光定申年所编的《亥年新法》中,花费了大量的笔墨,详细规定了“执”诸多高低不等的“位”者,在相互见面时如何行礼的细则,而这些“执位”者,就包括“中书、枢密旨承”,次、中、下、末等司的“正”等我们一向认为属于“职”的官名在内。(10)《亥年新法(甲种本)》卷十,译自《俄藏黑水城文献》第九册,上海古籍出版社,1999 年,第138 页。甚至于,在文献中,“职”与“位”两个字还常常连用,如《天盛律令》就多次用到“职位”,而其表示的,也就是职,如:“若革职位等后……”(1)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷二《罪情与官品当门》,法律出版社,2000 年,第145 页。;“正副将、军马头监、监军、司判、边检校、州主、城守、通判、行监、溜首领、军卒、其余任职位人……”(2)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷七《番人叛逃门》,法律出版社,2000 年,第275 页。,甚至还用“职位、官品”来分别指代“职”与“官”这两大职级体系。(3)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷一四《误殴打争斗门》,法律出版社,2000 年,第478—486 页。而《亥年新法》中,更是将诸多文献中一贯用的“官、职、军”,写为“官、职位、军”。(4)译自《亥年新法》卷十,卷二(甲种本),原始图版见俄罗斯科学院东方文献所圣彼得堡分所、中国社会科学院民族研究所、上海古籍出版社:《俄藏黑水城文献》第九册,上海古籍出版社,1999 年,第138 页。

不过,在一些特殊的语境中,“职”与“位”或“司位”之间倒也存在一些不同。如《亥年新法》中规定上、下级官员互相见面时如何行礼的规则时,无论是涉及丞相、御使大夫、平章事、郡公内宫骑马、驸马、殿上坐经略、光禄大夫、观文殿大学士,还是次、中、下、末等司正等官员,都认为他们是执“位”臣僚,但是提及诸司所属庶人,则以“执职人”来指代他们。(5)译自《亥年新法》卷十(甲种本),原始图版见俄罗斯科学院东方文献所圣彼得堡分所、中国社会科学院民族研究所、上海古籍出版社:《俄藏黑水城文献》第九册,上海古籍出版社,1999 年,第183 页。也就是说,“位”仅仅指代有一定级别的正官,而诸多的都案、案头、司吏等胥吏则不在此中。反观前4170 号“位阶表”,的确,属于上等位的“中书位”与“枢密位”中,中书与枢密的正官(即“大人”)全部在列,而属于文吏性质的承旨、都案、案头、司吏等皆未列入其中。因而可以这样说,广义上,“位”也就是“职”;而狭义上,“位”就是“职”中有一定级别者,推测应当是将诸多的胥吏排除在外的“职”。

那么,既然4170 号文书为反映职位的“位阶表”,为何其中会有诸多类似于“封号”的官称?又为何许多职位并不见有所隶属的机构?事实上,我们之所以会产生这样的疑问,是因为我们太过于习惯于中国古代“职事官”因事设司与因司设职的基本特点,但我们想不到的是,西夏在继承唐代制度因司、因事设职的同时,又对此加以突破,诸多的“职”既不一定必须附属于某个机构,亦不一定必须承担很具体的职事。

较为具体来讲,就是说表中“皇妃位”“太后位”“帝女位”“诸王位”中的诸多诸如皇太妃、太皇太后、皇妃、皇太后、太后、皇女、霄阴、阴女等名称,看似是所谓的“封号”,而实际上西夏大胆地将它们纳入到了“职”的体系之中;上大覆、悲惊、孝治等在表首位置的官称,由于之前的内容缺失而无法知道他们究竟居于何种位,但其与太后、帝女、诸王等位性质应当是相同的;而仁师、忠师、谏臣、统军、坦行等虽未见附属于某个机构,但他们仍独立地行使着某种职权。

这当然不会是无端的猜测。事实上,我们若重新审读《天盛律令·司序行文门》,就可以从其所列的司位看到西夏“职”的这些特点。《司序行文门》一贯被视为西夏职官制度研究最为重要的资料,观其体例,其前半部分详列了西夏从中央到地方所设诸司(包括五等司与五等以外诸司),而后半部分又详列了各司所设的职位(除了“司吏”在别门列举)。不过,在两部分之间,还列举有诸多完全不隶属于某个机构的官职,所列有“边中刺史”“巫提点、执飞禽提点”“谏臣”“学士”等以及专属于皇长子的“皇子、国王、太子”,专属于其他皇子的“国王、三公、诸王”,以及皇帝及皇亲之师“上师、国师、德师、仁师、忠师”等,并且还规定了这些“位名”与上、次、中、下、末“五等司”相较的地位。(1)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷一○《司序行文门》,法律出版社,2000 年,第365 页。

事实上,《司序行文门》这样的体例编排虽看似不合常理,但其有西夏的逻辑贯穿其间,那就是这些不因司所设,甚至看起来类似于“封号”“称号”的官称与诸多机构所设的“职位”同属于一个职级体系,那就是西夏的“职”。而我们今天之所以会对诸多文献中详细的记载熟视无睹,是因为我们习惯用我们固有的知识结构来理解西夏罢了。

虽然诸多学者无不是通过对西夏文献的考证来“还原”西夏的“职”,但不能不说,中国古代“职事官”的概念似乎已先入为主地占据他们的脑海,使他们在讨论这一问题时,不由自主忽略了不相适宜的史料。而当前的观点,也就在这种“削足适履”的研究中形成了。

二、不因司所设诸“职”的两种类型

前述西夏有因司所设之职,亦有不因司所设之职。如果说前者指上、次、中、下、末五等司及五等司外诸机构中的职位,也就是我们一般所认识的“职事官”。那么后者具有什么样的设置特点、职能以及政治属性呢?若考量这些因素,这些不因司所设的职位又可分为两种类型。

第一类,在不因司所设之“职”中,有那么一部分职位,它们虽然不在五等司之列,但却有着与五等司中的某等相较大体相当的地位。如《位阶表》中所记载的“同某等位”,《天盛律令》里记载的“与某等司平级”。若加以详究,还会发现,它们虽不隶属于机构,但却可以独立地行使职能。

如身为皇帝之师的“上师、国师、德师”,太子、诸王之师的“仁师”和“忠师”(2)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷一○《司序行文门》,法律出版社,2000 年,第366 页。,再如“与次等司平级”的“谏臣”,“与中等司平级”的“边中刺史”“写敕、合为文字者学士”(3)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷一○《司序行文门》,法律出版社,2000 年,第366 页。等都属于这种情况。另外,据前《位阶表》中,“同次等位”的“统军”,“同中等位”的“坦行”等,亦皆属此类的“职”。另外,在一些西夏文献中出现的“帝师”(1)藏汉合璧《圣胜慧到彼案功德宝集偈》中,“帝师”波罗显胜所赐官阶为上品(第一品)文阶,足见其地位远高于一般的官职。见《俄藏黑水城文献》第十五册彩页第5 页。,也属于这种性质的“职”,而不是“封号”。

文献中出现的各种“师”,“皇帝之师监承处:上师、国师、德师。皇太子之师:仁师。诸王之师:忠师。”并且,“上师、国师及德师等与上等位当”,“皇太子之师仁者师,与次等位当”,“诸王之师忠师者,与中等位当。”(2)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷一○《司序行文门》,法律出版社,2000 年,第365 页。另外,一些文献中还出现“法师”“禅师”(3)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷一○《失职宽限变告门》,法律出版社,2000 年,第351 页。等;还有地位极高的“帝师”。

从诸多文献来看,“帝师”“国师”“法师”“禅师”等或参与译、校大型佛经的活动,或参与西夏政府所主持的大型法事(4)史金波:《西夏社会》,上海人民出版社,2007 年,第580—590 页。,在诸多佛教文中的提记里,不少任这些职位的高僧都留下了他们的名字,兹不赘述。

德师、仁师、忠师等并未在西夏浩繁的佛教文献中找到他们的踪迹,而“节亲主、德师、知中书枢密事”的“嵬名德照”(5)李范文:《同音研究》,宁夏人民出版社,1986 年,第202 页。却是西夏著名辞书《同音》的“重校”者。他们很有可能是辅导皇帝或诸王学习儒家经典的“师”。

这些“师”中,“帝师”较为特别者。虽然其与“国师”“法师”“禅师”等一同参与佛事活动,但其地位明显要比身为“同上等位”的国师还要高出很多,前引《圣胜慧到彼案功德宝集偈》中的“帝师”“波罗显胜”所受官阶“卧勒”为一品文阶“具足”(6)史金波先生根据发音判断“卧勒”即一品文阶官“具足”的音译,(参见史金波:《中国民族古文字研究》第三辑,天津古籍出版社,1991 年,第285 页。其实,俄藏黑水城出土文献中还有一件《圣胜慧到彼案功德宝集偈》的西夏文译本(见《俄藏黑水城文献》第十五册,彩图第5 页),其西夏文的题记清楚地以西夏文写着波罗显胜所授“ (具足)”的官阶。,其所授西夏最高的官阶,在西夏是极少有人可以获得的,(7)西夏“官”与“职”的高低有着大体相匹配的原则,详见后文论述。足见其地位之高。

“刺史”是西夏设于地方的一种独立行使监察职权的职位,在各监军司及重要的州城等二十处设置,(8)刘双怡:《西夏刺史简论——以〈天盛改旧新定律令〉为中心》,《前沿》,2014 年第Z1 期,第210 页。与地方行政单位设置并行分立,行使其监察之责的。而“统军”,也即统兵之将,是西夏的一个独立行使其统兵之责的职位。(9)虽然西夏辞书《番汉合时掌中珠》中出现有“统军司”([西夏]骨勒茂才著、黄振华等整理:《番汉合时掌中珠》,宁夏人民出版社,1989 年,第28 页)这样一个机构,但前《位阶表》中将“统军”作为一个“同次等位”独立职位来看待,并且《天盛律令》卷一○《司序行文门》中详细开列的大小机构中,也没有出现统军司。推测统军司可能并不是一个常设机构,而在西夏一朝的大多数时间里,“统军”是作为一个独立行使职权的职位而存在着。西夏“统军”除前述常常出现在诸多战役中外,元代文献里“钤部”“甘卜”“敢不”(1)“ (统军)”的汉语对音为“遏暮”([西夏]骨勒茂才著、黄振华等整理:《番汉合时掌中珠》,宁夏人民出版社,1989 年,第28 页)依照宋代西北方音可分别拟音为ga 和bIv。(李范文:《宋代西北方音——〈番汉合时掌中珠〉对音研究》,中国社会科学出版社,1994 年,第73 页)等,也都指的是统军。如河北省邯郸市大名县陈庄村出土的《宣差大名路达鲁花赤小李钤部公墓志》中的“小李铃部公”(2)参见朱建路:《元代<宣差大名路达鲁花赤小李钤部公墓志>考释》,《民族研究》2014 年第6 期,第100 页。。王恽《秋涧集》中所收《大元故大名路宣差李公神道碑铭》,墓主为“沙州钤部”,而其“皇考”为“肃州钤部”,即分别为肃州、沙州的“统军”(3)[元]王恽:《王恽全集互校》卷五一《大元故大名路宣差李公神道碑铭并序》,中华书局,2013 年,第2377—2378 页。。《蒙古秘史》中,与成吉思汗在阿拉筛(阿拉善)(4)原译为“贺兰山”,其实“阿拉筛”应当指阿拉善。作战的“阿沙敢不”,现在看来,“敢不”并不是什么“称号”(5)余大钧译:《蒙古秘史》,河北人民出版社,2001 年,第438 页。,而是“统军”这一职位。

此外,还有“与次等司平级”的“皇帝之谏臣”,“与中等司平级”的“写敕、合为文字者学士”(6)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷一○《司序行文门》,法律出版社,2000 年,第366 页。,以及《位阶表》所载,不明其职责的“坦行”(7)参前《位阶表》(《官阶封号表》(乙表))等。

第二类“职”,既不因司而设,亦不因事而设,但它们却有着超越上等位以上的地位。在前《位阶表》中,可以清楚地看到,所谓位于上等的“中书位”与“枢密位”,甚至是“同上等位”的“德师”和“国师”并不是西夏“职”体系中的最高位,而在他们之上,西夏还将诸王、帝女、皇妃、太后等拉进了“职”的系统,专门给他们设置了相应的“位”,并居于五等司之上。由于《位阶表》残缺,文首的“上大覆、德全、悲惊、圣遮……”等已经无法得知他们是哪一种位的位名,但我们按常理来判断,在太后之上,至少还应该有皇后、有皇子、甚至可能还有亲王。《天盛律令》即记“皇帝之长子者,年幼时曰皇子,长成时依次升顺:国王、太子……”来作为他的“位名”(8)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷一○《司序行文门》,法律出版社,2000 年,第365 页。,皇太子与“中书”“枢密”等一样,还配有“司印”,并且规格远高于其他诸司(9)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷一○《司序行文门》,法律出版社,2000 年,第365 页。;而其他皇子亦有“位名”,所谓“皇太子之弟者,长成升时,国王、三公、诸王等”。(10)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷一○《司序行文门》,法律出版社,2000 年,第365 页。而其中“诸王”在《位阶表》中明确记载有“南院王”“北院王”“西院王”“东院王”,而参与《天盛律令》撰定的“北王”很可能就是《位阶表》中的“北院王”。

事实上,西夏文献中所出现的此类“虚职”并不仅限于以上提到的几个,比如西夏前期的“国相”(1)[元]脱脱等:《宋史》卷四八六《夏国下》,中华书局,1977 年,第14026 页。“太尉”(2)[元]脱脱等:《金史》卷一二一《礼二十四》,中华书局,1975 年,第1424、1428 页。“附马”(3)[元]脱脱等:《宋史》卷四八六《夏国下》,中华书局,1977 年,第14000 页。,中期的“宰相”(4)[明]宋濂《元史》卷一四五《亦怜真班传》,中华书局,1976 年,第3445 页。“内宫走马”(5)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令·颁律表》,法律出版社,2000 年,第108 页。“太师上公”(6)参见俄藏TK124《金刚般若波罗密经》经末的发愿文记“太师上公总领军国重事秦晋国王”,参见史金波:《西夏“秦晋国王”考论》,《宁夏社会科学》,1987 年第3 期。,后期更加丰富,又加上了“观文殿大学士”(7)译自《亥年新法》卷十(甲种本),原始图版见俄罗斯科学院东方文献所圣彼得堡分所、中国社会科学院民族研究所、上海古籍出版社:《俄藏黑水城文献》第九册,上海古籍出版社,1999 年,第180 页。“光禄大夫”(8)译自《亥年新法》卷十(甲种本),原始图版见俄罗斯科学院东方文献所圣彼得堡分所、中国社会科学院民族研究所、上海古籍出版社:《俄藏黑水城文献》第九册,上海古籍出版社,1999 年,第181 页。“平章事”(9)译自《亥年新法》卷十(甲种本),原始图版见俄罗斯科学院东方文献所圣彼得堡分所、中国社会科学院民族研究所、上海古籍出版社:《俄藏黑水城文献》第九册,上海古籍出版社,1999 年,第181 页。“郡公”(10)译自《亥年新法》卷十(甲种本),原始图版见俄罗斯科学院东方文献所圣彼得堡分所、中国社会科学院 民族研究所、上海古籍出版社:《俄藏黑水城文献》第九册,上海古籍出版社,1999 年,第181 页。等。若说辽代官制“沿名之风”(11)[元]脱脱等:《辽史》卷四五《志第十五·百官志一》,中华书局,1974 年,第685 页。,而西夏的这些“虚职”又何尝不是。

甚至于,若对文献中的一些职位细细考究的话,还会发现,之前一直被认为是部门长官的实职,很可能也属于此类“虚职”,比如在文献中多次出现的“中书令”(12)[元]脱脱等:《宋史》卷四八五《夏国传》,中华书局,1977 年,第13993 页。。法典《天盛律令·颁律表》依职位高低,列出了参与编修法典的“撰定者”。与《天盛律令》正文所记载的一致,其参与者有在“中书”中任职的若干位“大人”,如“中书智足”“中书习能”以及两位“中书副”。但是,在诸位中书大人前还有两人的官职为“ ”,通过音译,我们得知此为我们所熟知的“中书令”。但是,表示“中书令”的三个西夏字,采用了三个音译字;但作为西夏上等司的“中书”却写作“ ”(13)翟丽萍:《西夏职官制度研究——以<天盛革故鼎新律令>卷十为中心》,陕西师范大学2013 年博士学位论文,第84 页。,是一个仅指“中书”的专有词汇,同一件官方文献中,“中书”的写法并不相同。

事实上,在《颁律表》所列《天盛律令》的“撰定者”中,“中书令”“嵬名忠囗”排在“中书”的首席长官“中书智足”“嵬名地远”之前,所受官阶“长艳”也高于中书智足所授的“才盛”(14)关于西夏“官”“职”对应的情况,将在后文详细交代。。也就是说,在西夏“中书令”与作为“中书”的机构并没有关系,它是一个地位高于上等位的一个职位,也就是此类的“虚职”。

根据中书令的这种情况,我们还可以进一步推测,文献中出现的枢密使(15)[元]脱脱等:《宋史》卷四〇二《夏国传》,中华书局,1977 年,第12194 页。、御史大夫(16)译自《亥年新法》卷十(甲种本),原始图版见俄罗斯科学院东方文献所圣彼得堡分所、中国社会科学院民族研究所、上海古籍出版社:《俄藏黑水城文献》第九册,上海古籍出版社,1999 年,第181 页。,应当也不是“枢密”或“御史(御史台)”的长官,而是位在五等司之上的虚职。《天盛律令》记载得很清楚,与“中书”相同,枢密所设大人六,南柱、北座、西摄、东拒、副、名入(1)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷一○《司序行文门》,法律出版社,2000 年,第366 页。,并没有枢密使。而御史所设“六正”,没有记载详细的官名,但其仅为次等司而已,可是御史大夫却在《亥年新法》中官员的礼仪座次中,与附马、观文殿大学士、经略等是一致的,明显要比次等位的地位高。

由西夏文直译的“节亲主”(2)亦译作“节亲王”,史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷六《军持兵器供给门》,法律出版社,2000 年,第344 页。一直被认为仅指一种与皇帝有亲缘关系的身份,但西夏末期法典《亥年新法》中有“持节亲主、中书、枢密都案等司位的大小臣僚”(3)《亥年新法》中有“持节亲主,中书、枢密都案等司位的大小臣僚”的行文,(译自《亥年新法》卷十(甲种本),原始图版见俄罗斯科学院东方文献所圣彼得堡分所、中国社会科学院民族研究所、上海古籍出版社:《俄藏黑水城文献》第九册,上海古籍出版社,1999 年,第182 页)可见,西夏的“节亲主”是一种“司位”,即“职”,并不仅仅是一种身份。的行文,可见这种身份被纳入了“司位”,也就是“职”的体系中,属于高于上等位的“虚职”。

不过,虽然它们是“虚职”,但万万不可以为它们仅仅是示以恩宠无实际意义的名号。事实上,我们在史籍中往往看到担任着这种“虚职”的人物反而是呼风唤雨,最具权势的风云人物,比如西夏前期担任“枢密”的嵬名山遇(4)[北宋]司马光撰,邓广铭、张希清点校:《涑水记闻》卷第一二,中华书局,1989 年,第220 页。,任“国相”的张元、梁乙埋(5)[北宋]苏轼注,李之亮笺注:《苏轼文集编年笺注》卷二八《奏议二十首》,巴蜀书社,2011 年,第11 页。,任“国相”(6)[元]脱脱等:《宋史》卷四八六《列传》第二四五《外国二·夏国下》,中华书局,1977 年,第14025 页。又任“太师上公”(7)俄藏TK124《金刚般若波罗密经》经末的发愿文记“太师上公总领军国重事秦晋国王”,参见史金波:《西夏“秦晋国王”考论》,《宁夏社会科学》1987 年第3 期。的任德敬,任中书令的“嵬名令公”(8)[明]宋濂等:《元史》卷一《太祖纪》,中华书局,1976 年,第14、24 页。等。

事实上,此类职务还拥有不少特权。比如西夏末期,西夏统治者认为“国土之内,上下相敬,小大相监,是头等大事”(9)译自《亥年新法》卷十(甲种本),原始图版见俄罗斯科学院东方文献所圣彼得堡分所、中国社会科学院民族研究所、上海古籍出版社:《俄藏黑水城文献》第九册,上海古籍出版社,1999 年,第179 页。,于是详细规定了上、下位相见时繁文缛节的礼仪。而处于礼节顶端的就是宰相、平章事、郡公、内宫走马、附马,殿上御史大夫,观文殿大学士、经略等虚职。诸多机构中任职的官员,见到他们时反而要“下马行礼”(10)译自《亥年新法》卷十(甲种本),原始图版见俄罗斯科学院东方文献所圣彼得堡分所、中国社会科学院民族研究所、上海古籍出版社:《俄藏黑水城文献》第九册,上海古籍出版社,1999 年,第179 页。。再如,《天盛律令》规定,除了“节亲、宰相及经略、内宫骑马、驸马,及往边地为军将等人”外,其他人不允许使用带有金、玉的刀、剑、鞍等(11)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷七《敕禁门》,法律出版社,2000 年,第282 页。;而“鎏金、绣金线等”日用品也同样只有上述官职的夫人及若干亲属使用。(12)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷七《敕禁门》,法律出版社,2000 年,第283 页。而对“节亲、宰相、诸王等”的“地墓、陵、立石、碑记文等”损毁,则处以“徒十二年”甚至是“绞杀”的刑罚(1)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷三《盗毁佛神地墓门》,法律出版社,2000 年,第184—185 页。。尤其是“节亲主犯罪时……应受大杖者当转受细杖”(2)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷二○《罪则不同门》,法律出版社,2000 年,第601 页。。

综上,西夏的所有职大体可以分为三类,第一类是在各级机构中所任的职位;第二类是虽不隶属于某个机构,但大多有着和某等机构相对应的等次,并且可以承担具体的职事;第三类既不隶属于某个机构,亦不承担具体的职事,但却有着超越五等司的地位和权势。

三、“职阶”“位阶”

在西夏文献中,有两个重要的词汇,为“职阶”(3)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷一○《司序行文门》,法律出版社,2000 年,第377 页。“位阶”(4)译自《亥年新法》卷十(甲种本),原始图版见俄罗斯科学院东方文献所圣彼得堡分所、中国社会科学院民族研究所、上海古籍出版社:《俄藏黑水城文献》第九册,上海古籍出版社,1999 年,第178 页。,也都表示西夏“职”的阶序。

通过诸多文献来看,西夏虽然没有将所有“职”用具体数字排上等次,(如唐代“职事官”就分为九品三十阶(5)赖瑞和:《再论唐代的使职和职事官——李建墓碑墓志的启示》,《中华文史论丛》,2011 年第4 期,第166 页。),但其仍有着明确、严格的等级。如前文所提及,从《天盛律令·司序行文门》及《位阶表》所见,西夏将所有机构分为上、次、中、下、末五个等级,而五个等级机构中的正官,皆为相应的等位,如上等司中书、枢密的正官“智足、业全、义观、习能、副、同”与“南柱、北座、西摄、东拒、副、名入”等即皆为“上等位”;而中等司卜算院的正官“天观、能算、春显、夏查、秋量、冬观”等则皆位于“中等位”(6)参前《位阶表》。。

不在五等司内的机构及不因司而设的“职”,亦有着与五等司位相匹配的“位阶”,如“德师”“国师”同上等位,“谏臣”“统军”同次等位,“忠师”“坦行”同中等位。(7)参前《位阶表》。

不过,一个机构内并不止有一个层级的“职”,以西夏中央机构的主要设置为例,除了正官之下,还有承旨、都案、案头以及司吏,那么他们的“位阶”有多高?文献中并没有直接的交待。但是,《亥年新法》在做出“革职献钱赎罪”相关规定时,无意透漏了西夏“依职得官”的一些原则。条文中将处于相同位阶的职归在了一起,位阶相当的“职”获得相应等次的“官”(8)“官”与“职”的匹配原则详见下一节论述。,其中“次等司正”为所列的最高位(9)“次等司正”并不是西夏“位阶”中的最高位,只是《亥年新法》所列以职定阶的最高位。,其次为中等司正、次等司承旨,再次为下等司正、中等司承旨、上等司(中书、枢密)都案(1)梁松涛译为:“中书、枢密、都案”(梁松涛、张玉海:《再论西夏的官与职》,《宁夏社会科学》,2014 年第3 期,第105 页),其实根据上下文,指的是“中书”“枢密”两个机构(也就是西夏的上等司)中的“都案”一职,下文中的“中书、枢密、案头”情况相同,原始图版见俄罗斯科学院东方文献所圣彼得堡分所、中国社会科学院民族研究所、上海古籍出版社:《俄藏黑水城文献》第九册,上海古籍出版社,1999 年,第137 页。,再次为末等司正、下等司承旨、上等司(中书、枢密)案头、次等司都案,再次为次等司案头、中等司都案,再次为中等司案头、下等司都案,最后为下等司案头、末等司都案。

《亥年新法》提及的“以职定阶”没有涉及上等司正及所有机构中的“司吏”。但就所涉及到的职位来看,上、次、中、下、末五等司的正官相互之间相差一等,而同一等司中,正官、承旨之间相差一等,承旨与都案之间相差两等,都案与案头之间又相差一等。因而上文中反映,末等司正、下等司承旨、次等司都案、上等司案头为同一位阶,就是这样的原理。

文献中没有涉及司吏的位阶,可能司吏确系属于最基层的小吏,也就是文献中“职不持庶人”(2)译自《亥年新法》卷十(甲种本),原始图版见俄罗斯科学院东方文献所圣彼得堡分所、中国社会科学院民族研究所、上海古籍出版社:《俄藏黑水城文献》第九册,上海古籍出版社,1999 年,第182 页。,并没有什么地位可言。

综上,据文献的反映,西夏的位阶至少可分为以下若干级,一是与五等司相对应的上、次、中、下、末,或与它们相当的五等位,五等位下,又有与末等司承旨、都案、案头相对应的三阶;此外,如前所述,在上等位之上,亦有皇子、诸王、亲贵等所属的诸多虚职。这些虚职应当也是分高下的,只不过目前文献没有明确记载其中的位阶究竟怎么分。

根据以上对于西夏职阶的描述,特制成下表,以便一目了然:

基于直觉模糊集的模糊C均值聚类改进算法 ··················李 婧 于丽英 (4,634)

西夏职阶(位阶)表

续表(1)据《天盛律令》记载,末等司不设承旨,而《亥年新法》中的该段条文也确实没有提及末等司的承旨,参加史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷一○《司序行文门》,法律出版社,2000 年,第371—374。

以上便是西夏“职阶”或“位阶”的完整阶序。

四、西夏“官”与“职”的对应

既然前述西夏的“职”是一套阶序化的体系,那么它与西夏另一个阶序化的体系——“官”同时共存的话,就必然存在一个问题,即如何对应。

西夏的“官”也就是官阶。与“分职定位”的“职”不同,官阶常“止于服色、资荫,以驭崇贵,以甄功劳”(2)[宋]欧阳修、宋祁:《新唐书》卷一七○《陆贽传》,中华书局,1975 年,第4922 页。。西夏官分十二品,每品分文武若干阶,每阶官名皆以西夏语命名。而十二品外又有杂官。

目前学者虽认为,西夏有官者不一定有职,而有职者也不一定有官,并且二者并不严格一一对应。但从总体上看,在西夏官品高的人职位也高,二者有大体一至的对应关系。(3)史金波:《西夏社会》,上海人民出版社,2007 年,第305 页。并且西夏较为普遍执行“以职定阶”的制度,如在《天盛律令》中即有“依位得官法”“正副经略得官法”“经略司都案案头得官法”“执敕及伞等得官法”“医人等得官法”“边等官获末品”(4)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷一○《官军敕门》,法律出版社,2000 年,第51 页。等条目,只是很可惜,条目的具体内容已经全部缺失。

有学者在整理西夏末期法典《亥年新法》,发现了部分有关“以职定阶”的详细条款,反映了“官”与“职”的对应关系(5)梁松涛、张玉海:《再论西夏的“官”与“职”——以西夏官当制度为中心》,《宁夏社会科学》2014 年第3 期,第105 页。,并将其整理得出下表:

(1)条文中“中书”“枢密”指的就是上等司,而梁文中未释,现补。

从上表看,所涉及次等司7 个层级的职事官。职与官并非一一对应,一个职位相对应的官阶是限定在一定范围内的,有最高阶和最低阶,但这个官阶层级落差不大,通常一个职位对应官阶一般为2—4 个,职位越高对应官阶越多。(1)梁松涛、张玉海:《再论西夏的“官”与“职”——以西夏官当制度为中心》,《宁夏社会科学》2014 年第3 期,第105—106 页。

以上各职最高者为次等司正,所对应的官阶最高者为“雳速”。在《官阶封号表》(2)西夏文《官阶封号表》保留了西夏前六品的全部及七品的部分官阶,译文详见史金波:《西夏文<官阶封号表>考释》,《中国民族古文字研究》第三辑,天津古籍出版社,1991 年。所载的前六品中,并无“雳速”,也就是说,即使在我们看来位高权重的次等位,其所得官阶也不过是七品或以下。

那么,高于次等位的上等位,会对应哪些官阶?这在其他资料中可以看到。《天盛律令·颁律表》中记载的诸多参与法典修定的人员所保留的官职与官阶中,前文已经述及,第三位“嵬名地远”,其职为“中书智足”,即上等司“中书”“六大人”中的首席长官,其所授“官”也只是“才盛”,下品文阶第十阶,即第四品倒数第三阶。“中书”中的其他“大人”紧随其后,第五位“乃令□文”首职位为“中书习能”,赐“官”为“养孝”,下品文阶第八;第六、七位皆为“中书副”,所授“官”分别为“义持”“义观”,应当为末品(第五品)文阶第二“义平”与下品文阶第七“智观”;第八位“中书同、副”所受“覆全”(3)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令•颁律表》,法律出版社,2000 年,第108 页。原文作“同中书副”,现据原文改。为下品文阶第十二阶。

从中我们可以看出,虽然中书位的六大人按“智足、业全、义观、习能、副、同”(4)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷一○《司序行文门》,法律出版社,2000 年,第366 页。的次序排列,但其所受“官”却有高有低,如一同出现的中书习能反而“官”高于首席的“中书智足”,可见西夏“职”与“官”并非严格的一一对应。但是上等位的六位大人所授的“官”大体集中在第四阶里的中后阶与第五阶的前阶,并没有相差太多,可见相同的位阶又在一定范围内对“官阶”相对应。

作为上等位的“中书位”系如此,而同为上等位的“枢密位”亦如此,如《颁律表》中的第四位“嵬名仁谋”,职为“枢密东拒”,所授官为“覆全”(5)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令•颁律表》,法律出版社,2000 年,第107 页。,下品文阶第十二阶;第八位“嵬名忠信”,职为“枢密入名”,官为“益盛”,末品(第五品)文阶第三阶。《颁律表》中仅出现的两名“枢密”“大人”皆为文官,可以理解为“枢密”中的大部分武官并没有参与到《天盛律令》的编撰工作中。而成书于西夏前期,俄藏编号5130 文书《妙法莲花经序》中有“枢密西摄典礼司正赐艺广孝武恭敬东南姓官上国柱赠罔长信”(6)聂鸿音译为:“摄枢密帐典礼司正受广修孝武恭敬东南族官上柱国罔长信作”,见聂鸿音:《西夏佛经序跋译注》,上海古籍出版社,2016 年,第6 页;史金波译为:“枢密西摄典礼司正赐艺广武孝恭敬东南姓官上国柱旺普信作”,见史金波:《西夏文〈官阶封号表〉考释》,《中国民族古文字研究》第三辑,天津古籍出版社,1991 年,第254 页。现据原文再次整理。的题款,枢密“西摄”位高于“东拒”,所对应官阶为“艺广”,属下品武阶中的倒数第二阶。其所对应“官”的品级与“中书”大体相当,只不过“枢密位”所对的“官”有文阶,亦有武阶。

文章述及此处,前文中提出的一个重要问题应该也迎刃而解了。既然西夏的“官”与“职”大体对应,那么位高权重,处于西夏中枢机构的“上等位”只不过仅能获得四品的末阶到五品的“官”?而四品前阶与前三品的“官”给了谁?很显然,给了位于“上等位”以上的诸多“虚”职。

这在文献中也是有所反映的,如《颁律表》中的第二位“中书令,赐长艳,文孝恭敬东南姓官上国柱嵬名忠□”(1)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令•颁律表》,法律出版社,2000 年,第107 页。,所授“官”为“长艳”就是下品文阶第二。《同音》的编撰者为“节亲主、德师、知中书、枢密事、授正净、文武业集孝种能恭敬东南姓官、上天倚嵬名德照”(2)俄罗斯科学院东方文献所圣彼得堡分所、中国社会科学院民族研究所、上海古籍出版社:《俄藏黑水城文献》第七册《音同甲种本》,上海古籍出版社,1997 年,第1 页。,其所对应官阶为“正净”,为下品文阶第一阶。

不过,“节亲主”也好,“中书令”也好,也只不过授予了四品前阶的“官”,那么前三品的“官”呢?事实上,就《官阶封号表》中所反映,前三品每品仅各分别有文、武一阶,即总共仅有六个“官”阶。有理由相信,这仅仅会授予朝中极个别有特殊权位的人。文献中虽未出现过二、三品的“官”,但一品的“官”却出现过几次。比如汉文史料中出现的“谟宁令”也即一品武阶“大国王”()的音译。被授予此“官”一是深受元昊宠信的野利氏兄弟,史载“(元昊)以野利兄弟为莫宁令,旺荣号野利王,刚朗凌(遇乞)号天都王,分典左右厢兵。”(3)司马光撰,邓广铭、张希清点校:《涑水记闻》卷第一一,中华书局,1989 年,第206 页。西夏第二位“大国王”就是在小梁太后主政时期权倾朝野的梁乙逋,史载“梁乞埋死,其子移逋继之,谓之没宁令。”(4)沈括著,金良年点校:《梦溪笔谈》卷二五《杂志二》,中华书局,2015 年,第241 页。而一品文阶的“具足”在文献中也有所出现,在前文所引用的《圣胜慧到彼案功德宝集偈》题记中的“贤觉帝师”“波罗显胜”,所授的“官”“卧勒”(5)罗炤:《藏汉合璧〈圣胜慧到彼案功德宝集偈〉考略》,《世界宗教研究》1983 年第4 期。也就是“具足”的音译。“帝师”在前文已有所交待,西夏中期才出现,专门授予德高望重的藏传佛教高僧,非常设的特殊职务,其被授予一品最高的官阶,足见其地位之尊崇,也反映了西夏中后期对藏传佛教的推崇倍至。

比较特别的一个例子是凉州碑中的“中书正梁行者乜”,其头衔是“庆寺都大勾当铭赛正嚷挨黎”,已有学者做过考证,“铭赛”也就是西夏“ (中书)”的音译,而“铭赛正”即“中书正”,“挨黎”与前“卧勒”同为“具足”的音译。(6)史金波:《西夏文〈官阶封号表〉考释》,《中国民族古文字研究》第三辑,天津古籍出版社,1991 年,第254—255 页。这是唯一一个材料看到“中书”的“正”可以授予一品“官”阶的,这很有可能时值小梁太后专政时期,特意扶持其梁氏家庭成员所为。

五、西夏官制体系的权力结构

前文提出了西夏“职”的三种类型,又讨论了西夏“职”的阶序及“官”与“职”的对应情况。至此,也应当从宏观上重新审视西夏的官制体系,来讨论其权力结构是怎样的。

诚如前文所述,西夏三种类型的“职”分别为:一、职司内所任之“职”;二、非司属,但却独立承担职事之“职”;三、既非司属,亦不承担具体职事,但却有极高地位之职。

毫无疑问,前两类官职虽然设置方式不同,但却有着相同的政治属性。它们虽然有在机构任职,有不在机构任职者,但二者均有着上、次、中、下、末相应的地位(帝师除外),并且要么独立,要么通过机构来承担具体的职事。可以说,二者共同构成了西夏政权得以正常运转的国家机器。

事实上,我们在文献中,也确实可以看到,在西夏国家机器运转的过程中,两种“职”常常会发生权力上的交叉与衔接。

比如,“刺史”作为一地的监察官,就会时常过问其所监察地区的军政、经济、司法事务,并有权限将各种情由“来奏京师”,向中央政府汇报。(1)刘双怡:《西夏刺史简论》(《前沿》2014 年第Z1 期,第210 页)中已对刺史的各项职能做了详细概括,兹不赘述。再如,“谏臣”与位列次等司的“御史”(2)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷一○《司序行文门》,法律出版社,2000 年,第367 页。(也作“御史台”(3)《法则》卷九,译文参见梁松涛《西夏御史台制度》,见《西夏文<亥年新法>卷1—4 整理与研究》,宁夏大学2014 年博士后出站报告,第31 页。),又构成了类同于唐宋制度中的“台谏”。只不过,唐宋的“台谏”系由“御史台”和“谏院”这两个机构构成,而西夏却将其变成了一个机构与一个职位的配合。

还有文献反映,一些拥有独立职位的官员,还常常在机构中兼任职务。如“国师”虽然作为“皇帝之师”(4)史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷一○《司序行文门》,法律出版社,2000 年,第365 页。,位于“同次等位”,但其常常会兼职“出家功德司”或“在家功德司”的长官(5)《天盛律令》记载“国师”即为两种功德司的长官,但其实从诸多题记来看,“国师”只是往往兼任“功德司正”,但两者仍然是两种职位。史金波、聂鸿音、白滨等译注:《天盛改旧新定律令》卷一○《司序行文门》,法律出版社,2000 年,第365 页。,如《观自在大悲心总持依经录》(6)《圣观自在大悲心总持功能依经录》,俄罗斯科学院东方文献所圣彼得堡分所、中国社会科学院民族研究所、上海古籍出版社:《俄藏黑水城文献》第四册,上海古籍出版社,1997 年,第30 页。和《圣胜慧到彼案功德宝集偈》(7)罗炤:《藏汉合璧<圣胜慧到彼案功德宝集偈>考略》,《世界宗教研究》1983 年第4 期。中出现的“五明显密国师”“ 也阿难捺”即系如此。另外,诸师作为宗教性的职务,也常在宗教管理类的机构中兼任职务,如“诠教法师”“鲜卑宝源”即兼任“偏袒提点”一职;而“显密法师”兼任“功德司付使”之职;职位最高的“贤觉帝师”则兼任“功德司正”“偏袒都大提点”两个职位(8)据俄藏598 号文书,“偏袒提点”的西夏文写法也就是《天盛律令》被译为“变道提点”的职位,为“出家功德司”下的属官。。

这说明,这种不因司所设,但独立承担职能的职位,事实上与诸多机构具有同样的性质。它与诸多机构共同构成了西夏政权的国家机器。

如果仅仅从这一层面来看。“多与宋同”(1)[元]脱脱等:《宋史》卷四八六《夏国上》,中华书局,1977 年,第14028 页。来概括西夏的中央官制体系大体还是不差的。不仅遵循着专制主义中央集权制度金字塔式阶序化的基本模式,并且绝大多数机构能够在宋代,尤其是宋初制度中找到原型,并保留着其所继承机构的基本职能。应该说,这是西夏在很大程度上接纳了唐宋为主的中原王朝政治文化的结果。

西夏的“官分文武班”(2)[元]脱脱等:《宋史》卷四八五《夏国上》,中华书局,1977 年,第13993 页。表现为西夏中书与枢密分掌文、武大政,这与宋初的“二府”有相似之处,只是“中书”“枢密”之下,并无“六部”的设置,反而是诸如群牧司、农田司、三司等诸多职能部门,只不过各部门职能的重要性不等,其地位也分别位于次等司到末等司不等。

虽然“多与宋同”,但相比较宋代,西夏的职司设置明显要简单得多,但也同时很少见机构臃肿、职能重叠的现象,这也体现出西夏的政治较为清简,风气较为质朴。

不过,若我们再观察前述的第三类官职,就很难再坚持西夏的中央官制体系“多与宋同”的结论。第三类诸如皇太子、宰相、国相、诸王、太尉、三公、附马、中书令、枢密使、内宫走马、平章事、光禄大夫等,前文已述,虽然西夏异乎寻常地将它们纳入到了“职”的体系中,但它们既不承担具体的职事,也不隶属于某个机构,可偏偏又有着超越五等司以上的崇高地位、权势。事实上,任这些高位“虚职”的人物俨然构成了一个庞大的权力群体,他们看似不承担具体的“职事”,但其实他们的权力大到足以干涉任何部门的任何“职事”。如果说五等位下,分文武班的“职”与“司”构成了西夏运转中的国家机构,那么这一群体毫无疑问就是操作这个机器的“手”。

不过,这一权力群体是由什么人构成的呢?似乎西夏一朝时代不同,情况也不一样。比如元昊时,有身为汉人的“相国”张元,攻“攻唃厮啰”被执的苏奴儿,(3)[元]脱脱等:《宋史》卷四八五《夏国上》,中华书局,1977 年,第13994 页。有皇亲“嵬名山遇”兄弟任枢密(4)[北宋]司马光撰,邓广铭、张希清点校:《涑水记闻》卷第一二,中华书局,1989 年,第220 页。,有野利氏兄弟为“天都王”“野利王”(5)[北宋]司马光撰、邓广铭、张希清点校:《涑水记闻》卷第一一,中华书局,1989 年,第206 页。,有汉人,有皇亲,亦有大族“酋豪”。而在两位梁太后先后主政时,梁氏宗族大量地进入西夏统治集团内部,如梁梁乙埋、梁乙逋。不过至少到了仁宗时期,这种位居五等司以上的职位就基本上由皇亲占据了,诸如“皇太子”“节亲主”“诸王”“附马”等无不透漏他们皇亲的身份。不仅如此,皇亲还开始普遍地在高级的职司内任职,比如在《天盛律令·颁律表》中,不仅身为高级职位的“北王”和“中书令”是嵬名氏,中书、枢密中任职的“正官”中,亦绝大多数为嵬名氏。足见皇亲在西夏中后期势力的庞大。

六、结语

少数民族王朝的“汉化”“华夏化”“封建化”等,一直是中国民族史研究所关注的话题。虽然叫法不同,但都指代着少数民族政权王朝在政治、文化、经济等方面的特征与中原汉族王朝趋同。而由党项建立的西夏,常被学者们认为是一个高度“汉化”的社会,不仅逐渐从游牧走向农耕(1)[日]冈崎精郎:《唐古特的游牧与农耕——以西夏崩溃时期的问题为起点》,《民族译丛》1981 年第1 期。,还重建了河西地区的汉文明形态,具有汉文明的主体形态。(2)李华瑞:《西夏文明略论》,《第五届西夏学国际论坛论文集》,2017 年,阿拉善盟。但通过对西夏“职”体系的进一步研究,不难看出,在中原王朝政治文化和政治制度与“党项旧俗”长期交融碰撞中形成的西夏制度,有其自身鲜明的特点。