试论奶牛皱胃变位的发病机制和整复

郭伟婷,王力强,王晓芳,张伟涛,王志仙,苏硕青,赵永会*

(1. 石家庄市畜牧技术推广站,河北 石家庄 050000;2. 石家庄市鹿泉区动物卫生监督所,河北 石家庄 050200;3. 河北省畜牧兽医研究所,河北 保定 071000;4. 河北省畜牧总站,河北 石家庄 050035;5. 石家庄天泉良种奶牛有限公司/河北省奶牛良种繁育工程技术研究中心,河北 石家庄 050200;6. 河北天和肉牛养殖有限公司/河北省牛产业技术研究院,河北 石家庄 050200)

奶牛皱胃变位是指皱胃的正常位置发生改变的疾病,分左方变位和右方变位两种。左方变位是皱胃通过瘤胃下方移行到左侧腹腔,嵌留在瘤胃与腹壁之间;右方变位是皱胃扭转后形态和位置发生变化,但皱胃仍位于腹腔右侧。2003年4月至2020年8月间,笔者累计手术治疗奶牛皱胃变位1 527 例(其中左方变位1 384 例、右方变位143 例),经过长期的手术临床实践,对奶牛皱胃变位病例的胃肠道形态和位置变化规律有了更多的认识,本文结合临床病例对奶牛皱胃变位的发病机制及手术整复原理进行总结,并对皱胃变位尤其是右方变位的发病机制提出了自己的见解。

1 皱胃变位形成过程剖析

现代奶牛日粮中含高水平酸性成分(如玉米青贮)和易发酵成分(如玉米),导致过多地产生挥发性脂肪酸[1],其浓度过高可减少皱胃蠕动及其向十二指肠的排出,可引起气体产生增加[2]。还有一些代谢性或感染性疾病如低血钙、酮病、胎衣滞留、子宫炎、乳房炎和消化不良会引起胃肠停滞,可导致皱胃停滞和产气[1]。可以说皱胃产气积气是皱胃变位最主要的前因,积气后的皱胃游离性会增大,同时,奶牛的剧烈运动会有助于积气皱胃左右摆动幅度增大等等,这些因素的叠加,就容易引起皱胃位置变化,导致本病的发生。

1.1 皱胃产气积气后会导致其游离性增大,处于一种不安稳状态,具有扩张性,容易发生位置变化

1.1.1 发生左方变位时胃肠道的变化

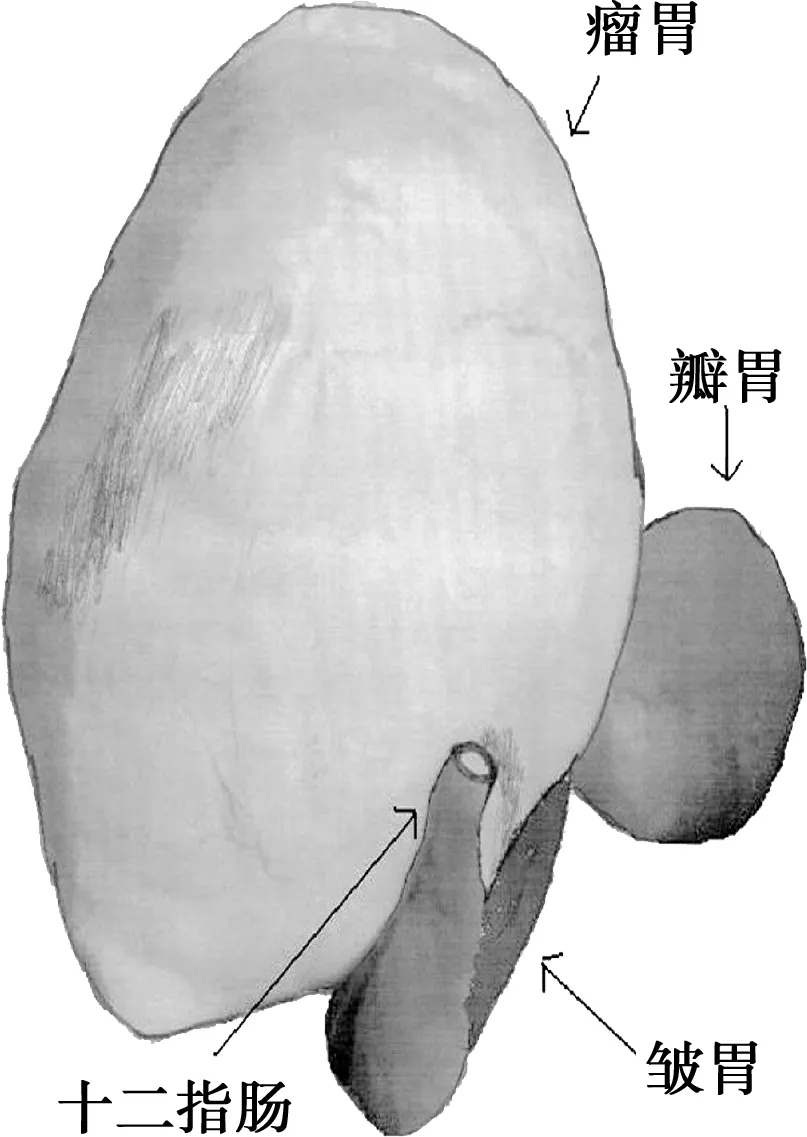

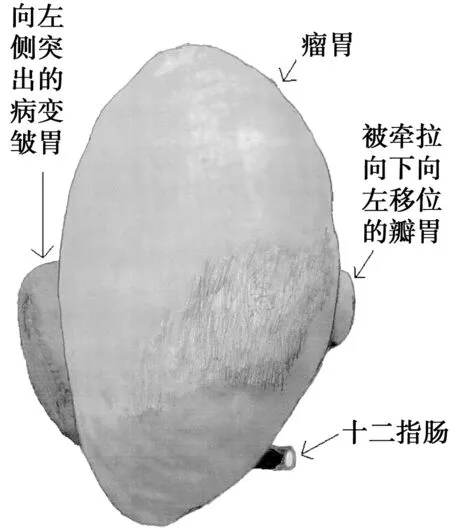

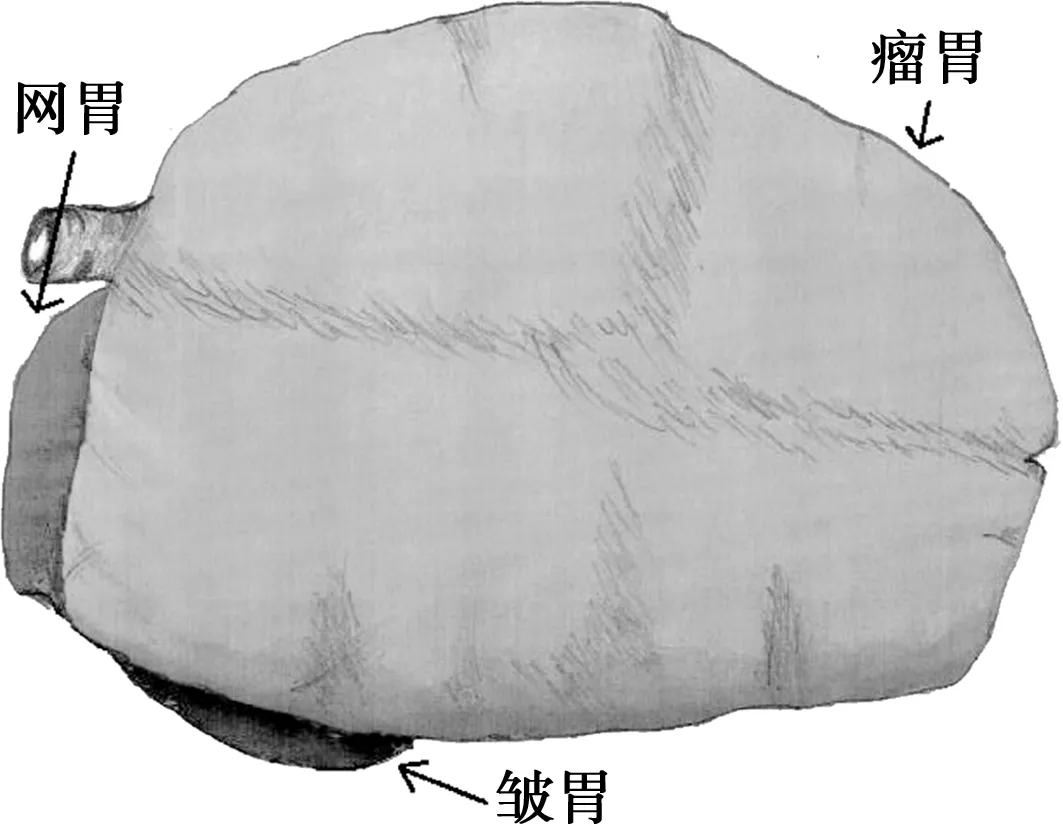

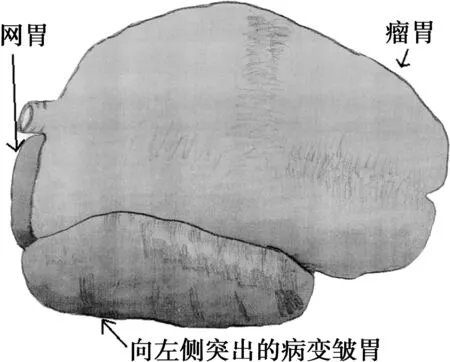

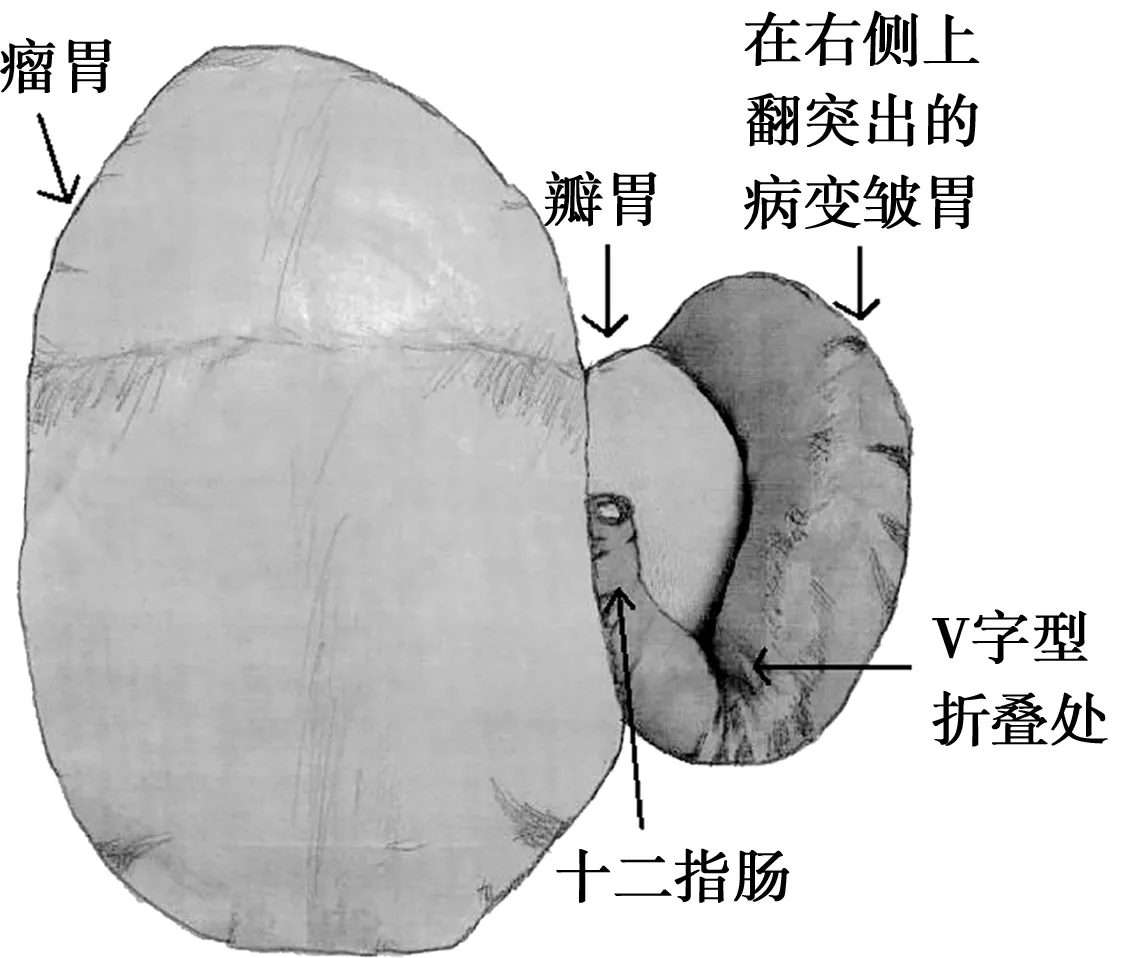

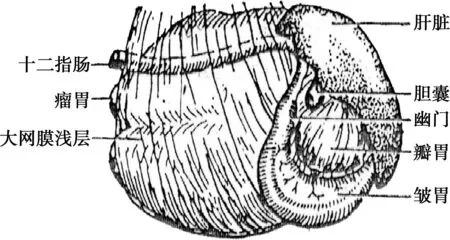

皱胃在腹腔内,背侧接瓣胃,后连十二指肠,本身就有一定的游离性而非固定不动。由于高精料日粮或某些疾病导致皱胃产气积气后,皱胃大弯就像充气后气球的顶端首先扩张突起,沿光滑的腹腔内壁寻找自己的容身之处。直接向前(左)突出,突破瘤胃与腹底间隙,会沿左腹壁向上突起,积气皱胃的形态会发生变化,填充瘤胃与左腹壁之间空隙,变成类似于一个被压扁的充气后的气球,膨大的皱胃体嵌留在瘤胃与左腹壁之间,极易被瘤胃在腹底挤压卡住,不能自行复位,就形成了左方变位(如图1、图2对比所示和图3、图4对比所示)。

图1 皱胃正常位置示意图(后面观)

图2 皱胃左方变位示意图(后面观)

图3 皱胃正常位置示意图(左侧观)

图4 皱胃左方变位示意图(左侧观)

左方变位是病变皱胃顺势向前突,突围较容易,所以临床上较多见,笔者遇到左方变位1 384例,占皱胃变位总病例的90.6%。轻症病例只是部分皱胃体(胃底)滞留腹腔左侧,体积较小,位于左腹腔前下方。严重病例则是连带幽门部整个皱胃体滞留腹腔左侧,积气严重,体积巨大,因前方受膈的阻挡,会向后上方扩张至最后肋弓处,几乎占据整个左腹腔,甚至个别病例的病变皱胃体积比空虚塌陷的瘤胃还要大,覆盖住了瘤胃。左移的皱胃也会牵拉瓣胃、十二指肠位置变化,向下向左移行,病变时间越长,病理状态越固化,它们越丧失自行恢复形态和位置的能力。

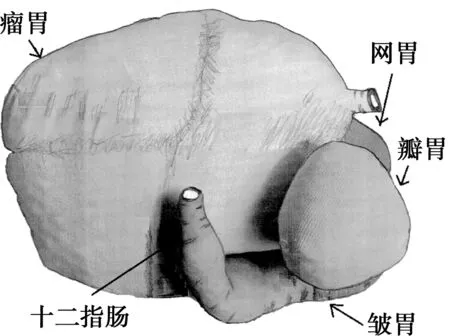

1.1.2 发生右方变位时胃肠道的变化

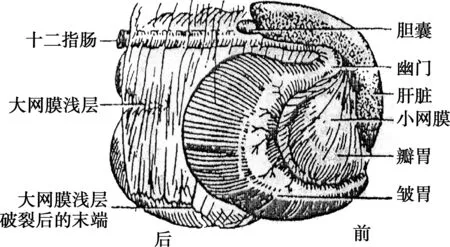

充气后的皱胃大弯向前(左)突出时,若遇瘤胃坚实的阻力,会改而向右突,寻找自己的容身之处。皱胃的前端(胃底)首先沿右腹壁向上翻出,也变成类似于充气后的气球,膨大的皱胃体嵌留在瓣胃上方与肝、右腹壁之间,被瓣胃和右腹壁挤压卡住不能自行复位,就形成了右方变位(如图1、图5对比所示和图6、图7对比所示)。

图5 皱胃右方变位(初期轻症)示意图(后面观)

图6 皱胃正常位置示意图(右侧观)

图7 皱胃右方变位(初期轻症)示意图(右侧观)

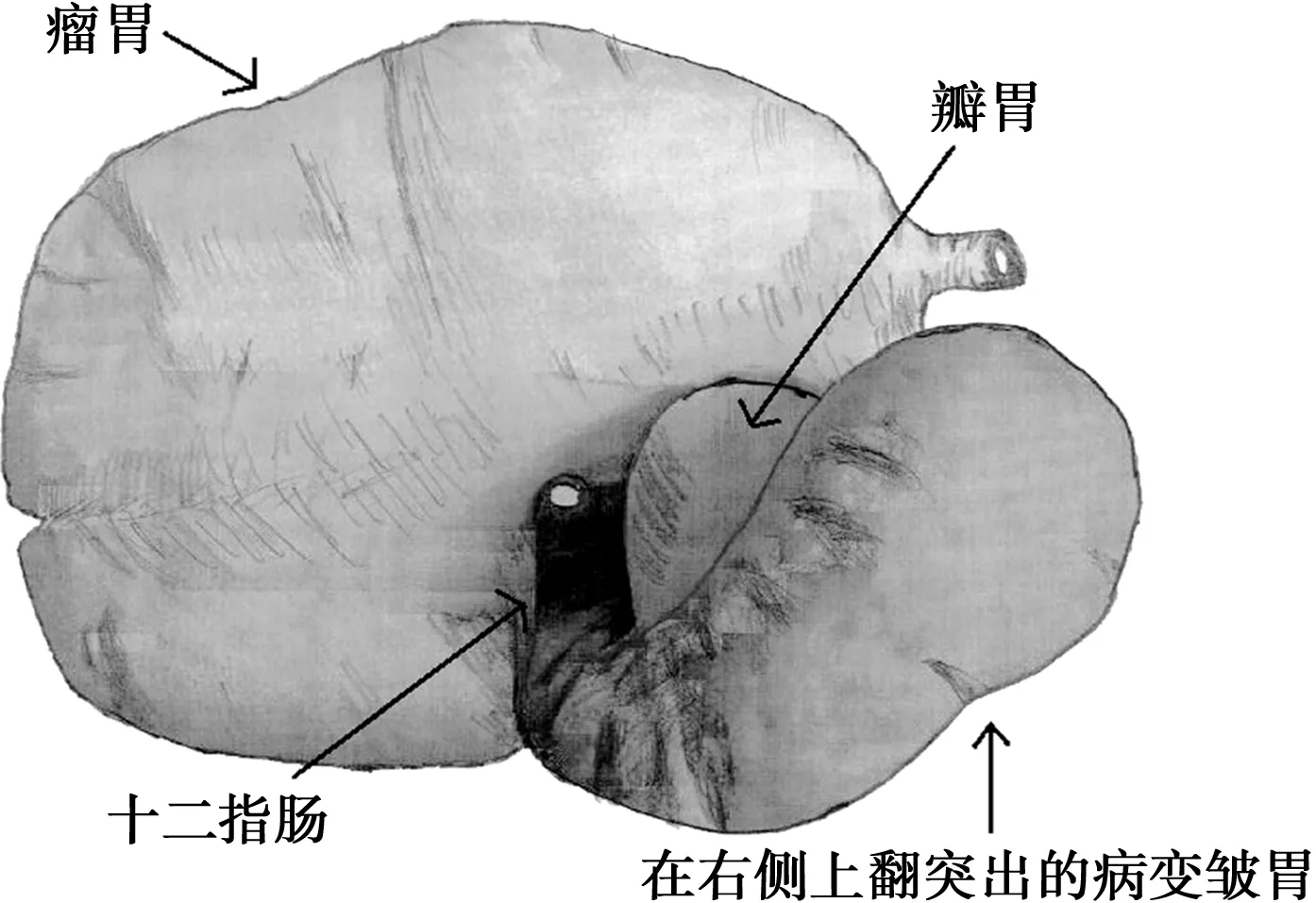

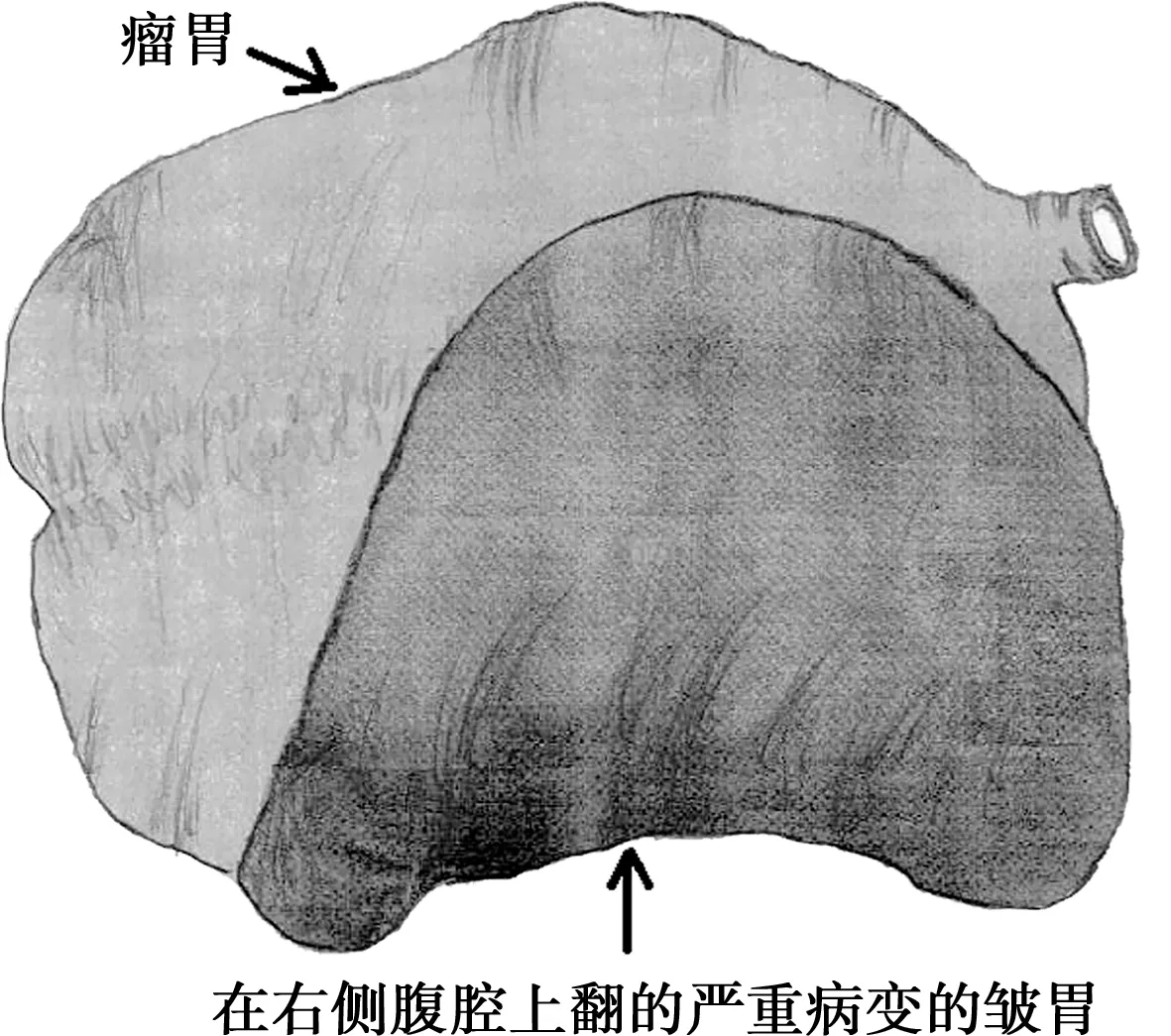

右方变位是病变皱胃的大弯掉头向后突,突围不容易,所以临床上较少见。笔者遇到右方变位142例,占总病例的9.3%。病变初期,皱胃积气膨胀程度小,仅为皱胃的前端上翻过来,置于右腹腔前下方,挤在网胃、瓣胃、膈、肝和右腹壁之间(如图5和图7所示)。此时在右侧听叩诊,可听到金属音,范围较小,偏前偏下,于第8~10肋间,音调清脆不是特别高亢。打开腹腔后,在切口处不能看到病变皱胃,伸手探查,呈直径小于20 cm的类似球形。2018年9月5日,笔者遇到的最轻症病例,该病例原被诊断为左方变位,术前再诊,左侧金属音消失,右侧腹壁前下方出现小范围金属音,剖腹探查,幽门部大网膜仍在解剖位置,伸手沿右腹壁向前,先摸到瓣胃,再摸到病变皱胃,位于腹腔右侧前下方,与肝、胆囊、右腹壁相贴,大弯向上突起,像一个充气的小气球,直径只有10 cm左右。瓣胃则被病变皱胃牵拉而向后向下移位,位于皱胃的腹侧和后方,皱胃就位于瓣胃的前面,有文献将此症状表现描述为“可向右前方呈逆时针方向扭转到瓣胃的前上方”[3],虽然病变皱胃的位置确实在右腹腔的前部,也在瓣胃的前上方,但这种病变状态不是病变皱胃“逆时针”(从右侧看)扭转到前面来的,而是沿右腹壁向上翻出而来,从牛体后面看,皱胃从正常的解剖位置,以逆时针方向,向上翻转180°(如图1、图5对比所示),所以定义为“逆时针”“前方扭转”是不客观的。随病程发展,皱胃如果继续积气膨大,整个皱胃会从腹底位置上翻过来,十二指肠也会被牵拉向下向前移位,幽门部与十二指肠连接处会由原来近似“一字形”越来越形成“V字形”折叠进而完全梗塞(如图5所示),皱胃会在短时间内(数天内)迅速积气积液而异常膨大,因前方受肝和膈的阻挡,会向后上方扩张至最后肋弓处,几乎占据整个腹腔右侧,置于肠管、瓣胃、肝脏和右腹壁之间,形成重症病例(如图8所示)。

图8 皱胃右方变位(后期重症)示意图(右侧观)

此时在右侧听叩诊,金属音范围广泛,前至第8肋,后超出最后肋至右肷部,音调特别高亢清脆。打开腹腔后,可见病变皱胃外表呈紫红色,皱胃极度膨大,暴露于切口处或切口前方,呈直径大于30 cm的类似球形,有的危重症病例皱胃浆膜上会有1条或数条竖纹,裂口深达肌肉层,甚至出现破溃口。此时的皱胃也位于瓣胃的后面了,有文献将此症状表现描述为可向右后方呈顺时针方向扭转至瓣胃的后上方[3]、从右侧看为顺时针方向扭转,扭转一般呈180°~270°,严重的可达540°(如图9、图10对比所示)[2]。

此图来自文献[2]

此图来自文献[2]

这种病变状态不是“逆时针”“顺时针”(从右侧看)扭转方向发生了变化造成的,发病机制没有变(从牛体后面看,以逆时针方向,向上翻转180°),位于右腹腔前部的病变皱胃也仍然存在,也就是说瓣胃的“前上方”和“后上方”都有病变皱胃了,只不过病变的皱胃变得异常大了(笔者曾遇到过从病变皱胃内排出35 kg黑臭液体的病例)。将“后方扭转”的病变皱胃放气排液减压后,会回缩到近似于“前方扭转”的状态(如图8、图7对比所示),尤其是积气中等的病变皱胃,放气后自动回缩成前期的轻症状态,所以说这种病变状态是病程发展的结果,所以定义为“顺时针”“后方扭转”也是不客观的,关于扭转180°~270°,甚至540°,更是不客观的。右方变位不应分为“逆时针”“前方扭转”和“顺时针”“后方扭转”两种发病机制,而应分为“前期轻症”和“后期重症”两个不同阶段。有文献将重症病例定义为“皱胃扭转(AV)”,是一种可致奶牛死亡的严重疾病,该病由“皱胃右方变位(RDA)”继发而来[1]。将“前期轻症”和“后期重症”命名为两种不同的疾病,笔者认为有待商榷,它们的发病机制相同,是一种病的两个阶段而不是两种病。文献也提到“并非所有的RDA都会继发AV,许多牛RDA病程达数天或数周,但并未出现AV。许多病畜发生AV时仅有急性(24~48 h)病史,多数病畜在发生AV前不存在慢性的RDA”[1],笔者认为这恰恰说明RDA和AV是一种病的“轻”“重”两个阶段,不过是发病进程有快慢之分。重症病例的皱胃内容物也会逐渐由积气变为积液,由于幽门部梗塞,水分无法到达肠道,无法被身体吸收,病牛表现严重脱水,也易引发病牛口渴饮水,进而又导致皱胃积液更加严重,危重者造成皱胃破裂,所以此类病例禁止术前经口补液[1],也要禁止病牛饮水。在统计的142例右方变位病例中,有30例为轻症,占比21.1%,均由先期诊断为皱胃左方变位的病症转化而来[4]。重症112例,占比78.9%。

1.1.3 发生非典型右方变位时胃肠道的变化

皱胃大弯向前(左)突出时,遇瘤胃坚实的阻力,也会沿瘤胃右侧面(脏面)向上突,突出后被挤压卡住不能自行复位,滞留于瘤胃、肠管之间,形成了非典型右方变位。这种情形是病变皱胃的大弯从瘤胃、网胃、瓣胃、小肠等多器官紧密聚集处突出,突围极难,临床上极罕见,笔者在近20 年临床1 500 余例手术中,仅遇见1例,占比不足0.1%。

1.2 奶牛的剧烈运动,会使积气的病变皱胃左右摆动幅度增大,并能瞬间改变内脏器官之间的间隙,而引起皱胃位置变化

在奶牛运动时,皱胃受两端(瓣皱口和幽门部)牵拉和阻挡,不能向前后移动,会以瓣皱口和幽门部两端连线为轴,在腹腔内左右摆动。现代高产奶牛品种腹腔变大为皱胃活动提供了更大的空间[1]。若皱胃内有积气积液,内容物增多,摆动幅度会更大。若有强外力(如奔跑、猛烈起卧、跳跃、摔倒等)作用,摆动幅度会增大且会造成瘤胃与腹底间隙、瓣胃与右腹壁间隙瞬间变大,利于积气皱胃突破这些障碍,发生位置变化。

皱胃沿光滑的腹腔内壁大幅度左右摆动,会造成皱胃向左右突出,如果向左并突破障碍(瘤胃与腹腔底间隙)不能自行复位,就会形成左方变位。如果向右突破障碍(瓣胃与右腹壁间隙)不能自行复位,就会形成右方变位。笔者在临床上遇到过2个特殊的病例,一个是发情牛,经一上午的兴奋追逐爬跨,下午停食,发生左方变位;另一个是左方变位奶牛,手术中已将皱胃予以复位,尚未固定,术中摔倒,继续手术时,病变皱胃再次出现在腹腔左侧,又成典型的左方变位[5],就属于这种情况。另外,笔者在临床上遇到一头左方变位的奶牛,术前摔倒,自行复位的病例[6],从反面印证了这一点。

皱胃大幅度的摆动还会出现极端情况,即左变的皱胃连突两道障碍(瘤胃与腹腔底间隙、瓣胃与右腹壁间隙)沿光滑的腹腔内壁向右摆动,画出一个类似“U”形轨迹,被卡在瓣胃与右腹壁之间,形成右方变位。2006年6月,笔者遇到一右方变位病牛,该病例于10 d前,因左方变位采用翻滚法保守治疗,但愈后不良,病牛食欲未改善,畜主一直自行调理,于2 d前,发现右侧大范围清脆的金属音,术前,金属音反而变得不清脆,术中发现腹腔有大量褐色臭味液体,皱胃中度膨大,位于腹腔右侧中前部,探查发现皱胃壁有一长2 cm破溃口,这个特殊病例印证了左方变位的皱胃受强外力(翻滚)作用会沿着光滑的腹腔内壁发生大幅度摆动转为右方变位。另外,笔者在临床上遇到过32个右变病例是先期诊断为左方变位,还未经治疗,又转为右方变位的特殊病例[4-6];钱存忠等[7]报道过左方变位转为右方变位,再转为左方变位的特殊病例。可能也是这种情形。

1.3 一些代谢性或感染性疾病会降低病畜食欲,使瘤胃体积减小,变软变轻,甚至造成瘤胃与腹底间隙增大,这些都促使皱胃突破瘤胃与腹腔底间的障碍,发生位置变化

笔者在临床上遇到一皱胃左方变位病例,严重肝肿大硬化,腹水严重,瘤胃被腹水漂浮悬起,瘤胃与腹底间隙异常变大(5~10 cm),就属于这种情形。

1.4 瘤胃、瓣胃及腹壁的硬质性可以挤压卡住变位的皱胃,形成此病变

奶牛的瘤胃巨大,占据腹腔左半部,且内容物为饲草团,质地较硬。积气胀大皱胃通过瘤胃下面移至左侧腹腔向上突起后,极易被硬质的瘤胃在腹底挤压卡住,不能自行复位,形成左方变位。病变皱胃在腹腔右侧向上翻转180°后,极易被卡在瓣胃和右腹壁这两个硬物之间,不能自行复位,形成右方变位。笔者认为皱胃的游离摆动移位与被挤压卡住,这两个因素共同作用致病,缺一不可。有文献报道,断乳前犊牛一般发生右方变位,但断乳后右方变位与左方变位都有发生[1],笔者认为这是因为断乳前犊牛瘤胃尚未发育成熟,体积较小,且硬质内容物较少,不会卡住病变皱胃,因而形不成左方变位。

2 皱胃变位的发病机制

2.1 奶牛皱胃左方变位

积气病变的皱胃在自身扩张力和强外力作用下,大弯向前突出,从腹底通过瘤胃后,沿左腹壁向上翻出,皱胃大弯由朝向下变为朝向上,从牛体后面看,皱胃从正常的解剖位置,顺时针方向翻转180°。轻症病例只是部分皱胃体滞留腹腔左侧,严重病例则是整个皱胃体滞留腹腔左侧,积气严重,体积巨大,几乎占据整个腹腔左侧。

2.2 奶牛皱胃右方变位

积气病变的皱胃在自身扩张力和强外力作用下,大弯沿右腹壁向上翻出,首先是皱胃的前端(胃底)上翻过来,皱胃大弯由朝向下变为朝向上,从牛体后面看,皱胃从正常的解剖位置,以逆时针方向翻转180°。病变初期,皱胃积气膨胀程度小,置于右腹腔前下方,挤在网胃、瓣胃、膈、肝和右腹壁之间。随病程发展,整个皱胃从腹底位置上翻过来,幽门部与十二指肠连接处折叠而梗塞,积气积液严重,体积巨大,几乎占据整个腹腔右侧。

2.3 非典型右方变位

按文献中对“皱胃变位”的定义属右方变位,但其发病机制类似于左方变位,只是向左突出时,未通过瘤胃,仍滞留于右腹腔,未沿左腹壁向上突,而是沿瘤胃右侧面(脏面)向上突,滞留在瘤胃、网胃、瓣胃、小肠之间。

虽然左方变位和右方变位的发病机制都是皱胃以两端连线为轴向左向右的180°翻转,但造成皱胃与十二指肠连接部的弯折程度不同。在左方变位状态下,翻转的皱胃还环绕着一个巨大的瘤胃(如图2所示),瓣胃和十二指肠虽然也会被左移的皱胃牵拉向下向左移动并相互间靠拢,但皱胃与十二指肠的连接部反而被拉直,更接近“一字型”,不会形成梗塞,所以,临床上会出现皱胃积气时多时少,表现症状时好时坏,甚至于自我康复。在右方变位状态下,瓣胃和十二指肠被病变膨大的皱胃牵拉相互间贴近,三者在狭小空间相互挤压,绝大多数病例症状只会越来越重,不能自我缓解,一旦形成重症,会在数天内死亡。

3 皱胃变位的整复

3.1 复位前的减压处理

手术整复前需对病变皱胃进行放气排液等减压处理,尤其是积气积液严重的重症病例,减压处理后皱胃体积明显缩小,利于复位操作,同时皱胃内积气减少也就降低了它的游离性,防止再次变位复发。将病变皱胃内的积气积液排放干净是最理想状态,但对于积液严重的右方变位病例来说不易做到,只要病变皱胃明显变软变小,能够进行下一步复位操作即可。左方变位病例发病初期,皱胃壁张力较大,排气较顺利,随皱胃积气时间增长,胃壁张力减小,需人为按压强制排气。对轻症右方变位病例仅进行放气减压即可,笔者遇到的30例轻症,皱胃积气不是特别多,其中26例放出少量气,4例不需放气。对于重症右变病例,减压方法需分步进行,第一步,放气减压,如果皱胃内全是积液放不出气,或放出一些积气后仍积液严重,需进行第二步,在皱胃壁刺口,利用导液管进行排液。笔者遇到的112例重症,有76例放出大量积气后,皱胃明显回缩,皱胃的体积和紧张度大大下降,变软变小,内积液不多,不需刺口排液。有36例进行了排液,从皱胃内导出5~35 kg左右液体,褐色恶臭液居多,也有少数积液较少的病例是黄白色液体。

3.2 整复原理

在手术操作中,不论使用何种术式,不管病例症状表现如何特别,万变不离其宗,只要理解了皱胃的正常位置和变位发生机制,也就掌握了使其复位的原理,就可以完成整复手术。

3.2.1 左方变位整复原理

奶牛皱胃左方变位的发病机制是皱胃从腹底通过瘤胃后,沿左腹壁向上。整复就是实施其发病过程的反操作,就是将病变皱胃从腹腔左侧或推送或拖拉或搂拨到正常的解剖位置。

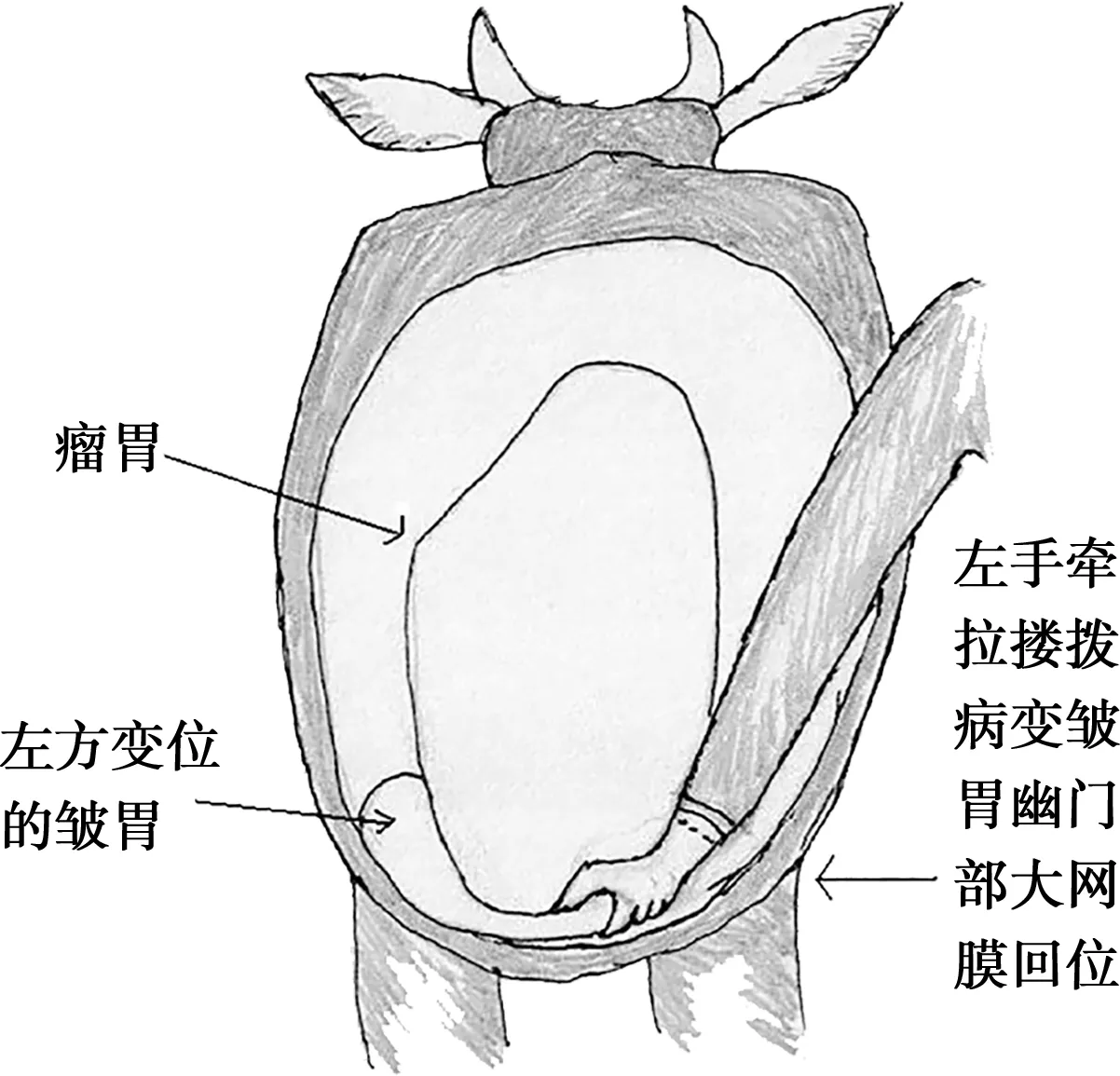

3.2.2 左方变位整复方法

笔者习惯采用右侧网膜固定术,病牛站立保定,右肷部切口。对病变皱胃放气减压后,术者左手臂由切口处沿右腹壁向下伸到腹底,在瘤胃下或腹腔左侧探查找到皱胃幽门部大网膜,向外拖拉(如图11所示),若阻力较大,再次探查腹腔左侧,若病变皱胃因回缩而积气胀硬,则再排气减压,再拖拉大网膜,反复操作,直至将幽门部大网膜拖至切口处,再查左侧腹腔,无病变皱胃。当病变皱胃在腹底通过瘤胃时,术者常常会有一种“呼隆”过关通卡的感觉。也有兽医习惯于不需排气减压,直接伸手到腹腔左侧搂住病变皱胃而搂拨过来,但这种复位操作方法,一般限于体型中等偏瘦、瘤胃内容物较少、没有较大腹压的情况,并且需切口足够长,最少20 cm,否则术者手臂很难从瘤胃下方伸到腹腔左侧搂住病变皱胃,若遇到身高体胖的牛将更加难以操作。临床实践中也可采用拖拉大网膜和搂拨皱胃体相结合的方法进行整复。采用左肷部切口的手术方法,则需术者用拳头将病变皱胃推送过去。

此图来自文献[4]

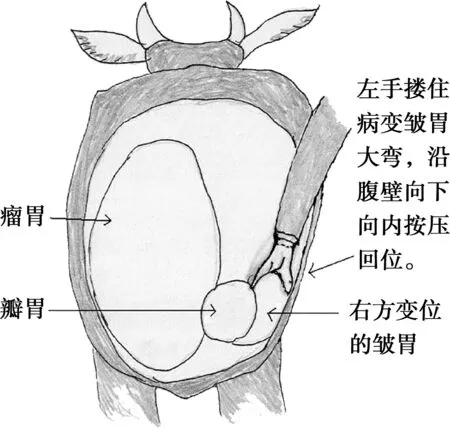

3.2.3 右方变位整复原理

右方变位的发病机制是皱胃沿右腹壁向上突出,从腹底上翻过来。整复也是实施其发病过程的反操作,就是将病变皱胃沿右腹壁向下按压,使其翻转回到正常位置,从牛体后面看,皱胃从病变位置,以顺时针方向翻转180°。

3.2.4 右方变位整复方法

病牛站立保定,右肷部切口,对病变皱胃放气排液减压后,术者左手臂伸入切口,用左手掌罩住皱胃顶端(大弯),沿右腹壁将皱胃大弯向下向内按压(如图12所示),从牛体后面看,使整个皱胃体按顺时针方向翻转180°,皱胃大弯由朝上恢复为朝下。同时,也可将瓣胃从其病变所处位置向其正常位置推动。还可探查幽门部大网膜,将其牵拉至切口处,对于早期轻症病例,幽门部大网膜仍在其解剖位置,于切口处下方,直接拉起即完成皱胃和瓣胃的复位;对于重症病例,经下压皱胃使其回位后,幽门部大网膜才会从腹内翻出暴露,可在切口下方找到,拉出大网膜即完成整复。“下压皱胃、前推瓣胃、拉出幽门部大网膜”这三个复位手法又是相互联系的,完成一个手法可能省掉另外一个甚至两个也可复位成功[8]。笔者在临床实践中通常采用下压皱胃即可完成复位,在实践中,哪一手法容易操作就先做哪一项,均可使右变皱胃复位。

此图来自文献[4]

笔者遇到的那例非典型右方变位,不是沿右腹壁向下按压,而是术者左手臂由切口处沿右腹壁向下伸到腹底,再从在瘤胃右侧将病变皱胃向下搂拨过来。

3.3 复位后的固定

整复后将皱胃于正常位置固定在右侧腹壁,降低皱胃的游离性,减少和避免复发。笔者常用右侧网膜固定术,在距幽门部8~10 cm处,将大网膜作一皱摺,用18 号尼龙线结扎两个固定点,再用止血钳穿破切口处上下两个点的腹内斜肌、腹直肌、腹膜将结扎大网膜的线引出打结,使大网膜紧贴于内腹壁,制造人工粘连。此法能保持皱胃自然状态,不影响其蠕动。也有兽医习惯于在腹腔内操作,直接将皱胃与内腹壁缝合在一起。