校企共建应用型人才培养实践教学基地探索与实践

王建华,董廷旭,李 辉,杨佩晔,张新合

(绵阳师范学院资源环境工程学院,四川绵阳 621006)

0 引言

“卓越计划”作为《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》和“新时代高教40条”组织实施的一项重大改革项目,自2010年在部分高校实施“六卓越一拔尖”1.0计划以来,高校综合改革全方位推进,本科教育质量逐年提升,创新型、复合型、应用型人才得到社会认可,省部级教育教学成果突出[1-4].“卓越计划”三个显著特征是:行业(企业)深度融入人才培养过程;按照专业及行业标准设计人才培养目标和毕业要求;注重学生专业实践能力和创新实践能力的培养.“卓越计划”的实质是坚持立德树人的根本任务,全面提高人才培养质量,促进高等教育融入新时代,助推各项事业高质量发展.

校企合作协同共建实践教学基地是新时代实施“卓越计划2.0”重要举措之一,利用校企两种不同的教育环境和教育资源,实施一、二、三课堂有机结合,重点培养学生的专业实践能力和职业素养.近年来,校企共建实践教学基地受到广泛关注,形成了学校主导型、企业主导型、校企协同型等共建模式[5-8],其共同点:学校注重培养学生的实践应用能力,重视和企业协同育人,强化外聘企业骨干师资;高校主动服务企业,寻求共享共赢共识;企业积极融入人才培养过程,构建系统的“知识-能力-素养”课程体系;校企共建合作管理模式与机制,构建质量提升控制体系.然而,我国地方高校面对转型发展和内涵发展,在校企合作领域存在以下问题:一是地方政府对校企合作重视不够,政策机制不完备;二是高校对合作的创新性认识不足,系统化措施不到位;三是企业参与协作的动力不强;四是校企协同育人与企业创新认识不高.为此,本文以绵阳师范学院地理与环境类专业实践基地建设为例,探索基于“卓越计划”背景下的校企协同共建实践教学基地模式,并从培养方案、实践教学体系、实践教学平台、双师型导师与质量监控机制等方面进行协同实践,为应用型人才培养质量提升提供参考和借鉴.

1 校企协同共建实践教学基地模式

1.1 基本思路

协同论( Synergetics)是德国学者赫尔曼·哈肯于20 世纪70 年代创立的是一门关于协作的科学,其基本观点包括:(1)一个系统可以有多个参量,参量之间互相竞争、合作;(2)系统是有具有特定功能的相互联系的诸要素构成的一个整体,且各要素之间有机协调离不开信息的交互和控制;(3)协同效应能使系统从无序变为有序、从混沌中产生某种稳定结构,实现系统的自组织性、协调性、控制性[9-10].

校企协同共建实践教学基地是“协同育人”系统工程的子系统,应根据人才培养目标定位,采用校企双主体,按照教育教学规律和社会发展人才需求相结合,遵循“战略协同、资源协同、利益协同、文化协同”原则,全方位协同合作,开展教育教学活动,使受教育者知识得到融通、能力得到提升、素质得到升华.

1.2 模式框架

学校在地理与环境类专业建设与人才培养过程中,立足“一主线两注重三结合”应用型人才培养体系[11],通过与四川第二测绘地理信息工程院等企业的长期合作,结合西南地区社会经济发展需求和资源环境行业发展趋势,协同修订人才培养方案、设计课程体系和实践教学模块、共建校内外实践教学平台(基地)、组建双师双能型教学团队,形成了产学研用的“1234”校企协同共建实践教学基地模式.即:“一体系-两平台-三应用-四机制”校企协同共建实践教学基地模式(图1).

图1 “1234”校企协同共建实践基地模式框架Fig.1 "1234" model framework of school enterprise collaborative practice base

模式基本内涵:“一体系”指以社会需求为导向,以提高学生专业实践能力和双创能力为目标,构建“三层次多模块三结合”实践教学体系;“两平台”指围绕“知识、能力、素养”培养目标,校企协同共建校内实验(实训)平台和校外专业实践基地;“三应用”指平台(基地)科研成果应用于本科实践教学、平台(基地)共享设备应用于创新创业教育、平台共享技术应用于社会公共服务;“四机制”指校内外实践教学平台(基地)的运行管理实施的协同育人、双导师、质量监控、经费保障等四项机制.

2 校企协同共建实践基地实践应用

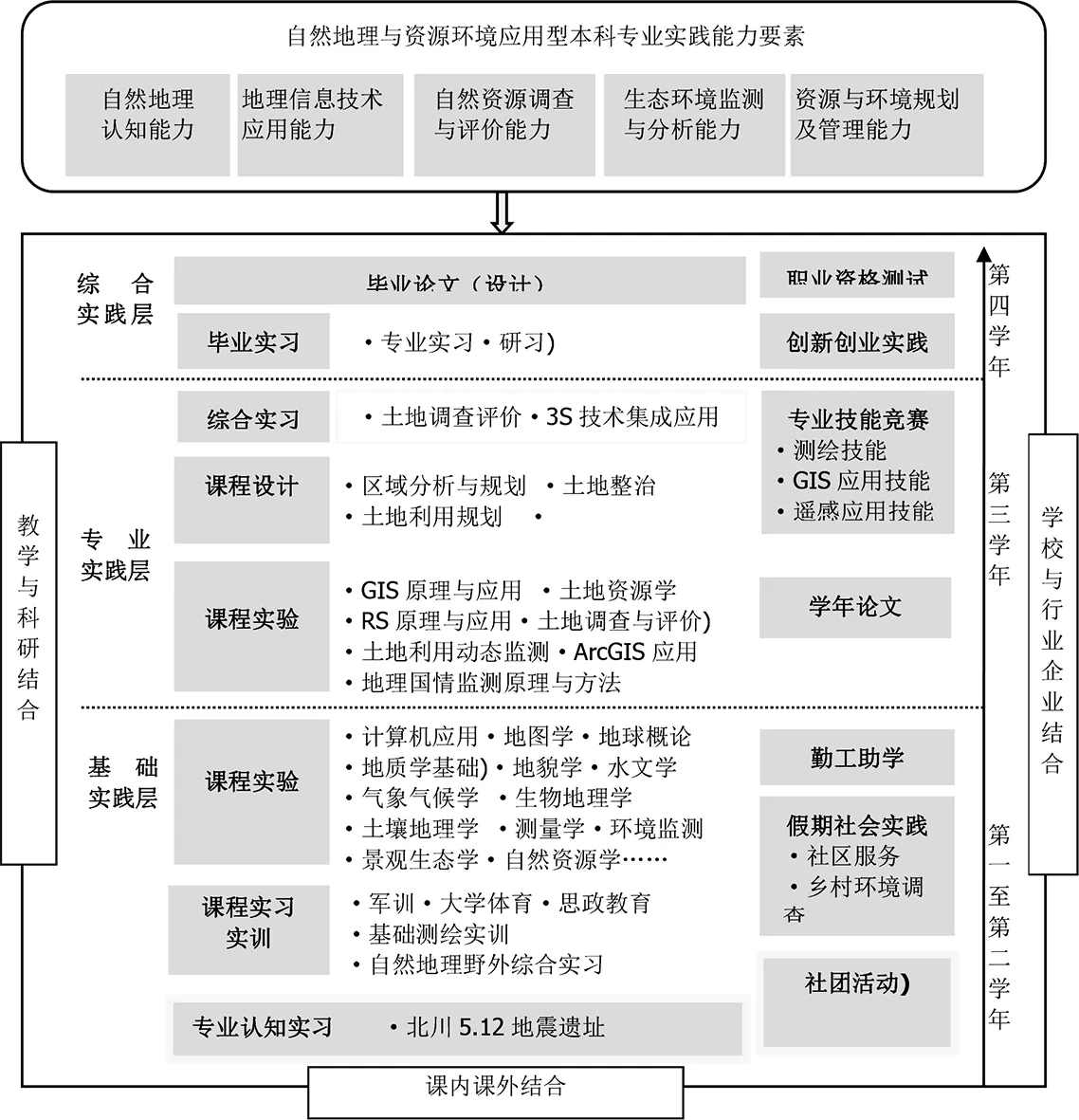

2.1 协同构建“三层次多模块三结合”实践教学体系

针对“卓越计划2.0”和地方高校高质量发展的新要求,在创新应用型人才培养体系的过程中,实践教学体系应适应专业质量标准和认证标准对本科人才“知识、能力、素养”新需求,以专业实践能力培养为核心,基于OBE“学生中心、产出导向、持续改进”理念,按“三层次多模块三结合”的模式优化实践教学内容体系[12,13],三层次是指根据人才培养目标和毕业要求,实践教学内容按由浅入深、由点到面、循序渐进,专业实践能力由单一至综合的思路,将专业实践能力划分为基础技能、专业技能和综合技能三个层次;多模块是指根据实践教学内容及其实践方式,按照先简单再复杂、先基础再应用、先单一再综合的循序渐进的实践规律,对不同层次的实践项目围绕毕业要求进行模块化系统化反向设计,将其归并为课程实验(实习/实训)、课程设计、综合实习(实训)、社会实践、毕业实习、创新实践、毕业设计(论文)等多个课程模块,每个模块由多个实验(实践)项目组成;三结合是指按照“产学研用”协同育人思路,践行课内与课外、学校与企业、教学与科研相结合,培养学生实践能力和双创能力.

2015年以来,学院根据学校人才培养方案管理办法,以需求为导向,以专业认证为指导,优化地理与环境类本科专业人才培养方案,明确了培养目标与毕业要求(知识、能力、素养),重构了课程体系和实践教学体系.图2体现了自然地理与资源环境专业实践教学体系的课程设置.

图2 自然地理与资源环境专业实践教学课程体系Fig.2 practice teaching curriculum system of physical geography and resources and Environment Specialty

2.2 协同构建校内外教学科研实践共享平台

地理与环境类专业是实践(实验)性很强的专业,其专业实践能力的培养过程中,涉及的行业背景十分广泛[14-15].学院在学科专业建设实践过程中,结合专业定位与培养目标,融合校内外办学资源,建立符合质量标准和专业认证标准的校内实践教学平台和校外实践教学基地,以满足产学研用协同育人的平台要求.

一是实施学校主导企业协同共建校内实践教学平台.学院实验教学中心充分利用相关企业资源,在已有的地图与测量、地理信息系统、遥感应用、环境监测与分析、景观生态、水处理及资源化、地质地貌等教学科研实验室的基础上,分别与武汉中地、广州南方、北京超图、四川地质测绘院、四川遥感院、四川均辉等12家企业共建MapGIS应用工程、现代测绘技术、SuperMap应用工程、3S技术集成应用、乡村污水处理及资源化、地质灾害防治与生态修复等专业实验室,设立课程实验、教师科研、专业技能竞赛等开放实践项目,促进学生熟练掌握现代测绘、环境监测与分析、空间数据采集与处理等仪器及软件的操作技能,了解地表过程与地理环境认知领域的前沿技术,掌握对地探测、地理环境监测、环境治理等工程项目方案设计、方案实施以及效益评价等环节的实现方法,从而达到训练学生发现问题、分析问题、解决问题的能力和工程项目组织管理能力.

二是企业主导学校协同共建校外实践基地,2013年以来,分别在国家城市污水处理及资源化工程技术研究中心、四川地矿局909地质队、四川均辉地理信息工程有限公司、四川省航测遥感院等企业建立了人才培养基地15个,开展课程见习、毕业实习、毕业设计(论文)等实践环节,有效训练了学生的专业技术应用能力、组织管理与团队协作能力以及科技创新实践能力,同时,也为学院培养了10余名双师双能型教师.

三是充分利用校内外教学科研实践共享平台,助推大学生创新创业教育与社会科技公益服务.学院基于科技城发展需求和校企科技创新要求,凝练专业特色,建成地理智慧和智能环保大学生“双创”工作室,开展专业技能竞赛实训、科技创新实践、顶岗实习等活动,增强学生科技创新和就业创业能力;校企合作组建资源与环境科技服务智库,拓展共享平台的服务功能,开展了自然资源调查与评价、生态环境调查与评价等咨询服务,促进了地方经济社会可持续发展.

2.3 协同组建双师双能教师团队

“双师双能型”教师队伍建设是地方院校应用型人才的重要保障[16],“双师双能型”教师是指既有较高专业理论水平又有熟练专业技能,既具有立德树人的教育教学能力,又有科技创新与科技服务的实践能力的教师.学院在应用型人才的专业实践能力培养过程中,通过校企协同组建双师双能教师团队,以满足专业实践教学双导师需求.校内导师主要承担指导学生制定专业学习、专业实践和科研实践计划,指导学位论文(设计)的实施,参与校外专业实践毕业实习指导;校外导师主要承担参与专业实践计划制定,指导校外专业实践和毕业实习,参与毕业论文(设计)指导.

我院在“双师双能型”教学团队建设实践中,一是建立了较为完善的实践导师机制,如:本科生学业与专业实践导师遴选办法、外聘兼职教师管理办法、双师双能教师培养管理办法等;二是按专业方向组建双师双能教师团队,每个团队由校内学科专家1名、校外工程专家1名、校内教师3~5名、校外企业/行业兼职导师3~5名组成.5年来,通过校企协同,形成了3S技术集成应用、土地资源调查与评价、地质灾害综合防治、流域生态监测与修复、污水处理及资源化、空间规划与管理等6个教学科研一体化团队,其中校内专业实践导师26名,校外专业实践导师22名.

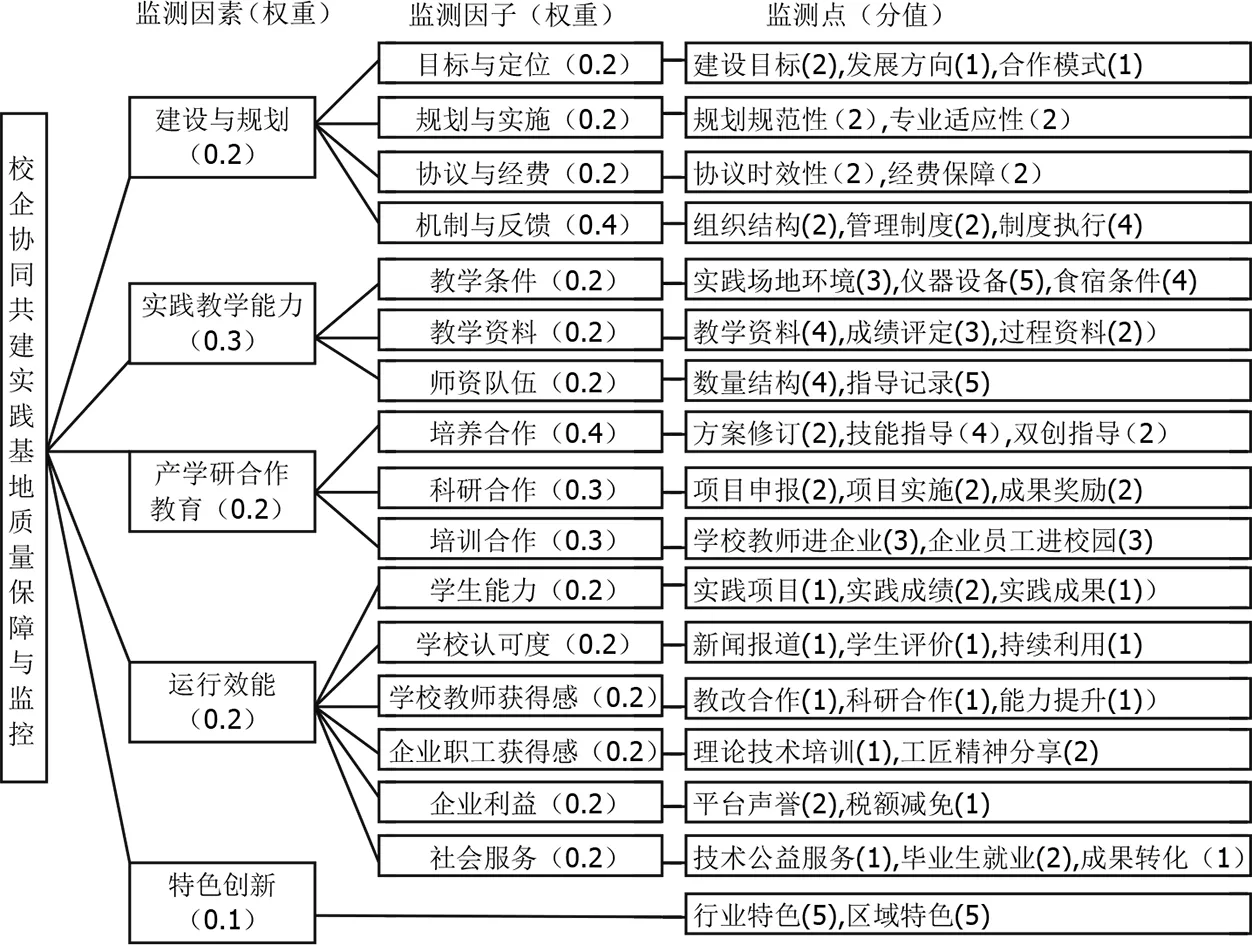

2.4 协同完善人才培养质量保障监控体系

为保证应用型人才培养质量,根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》和专业认证规范的要求,结合学院人才培养实际,借鉴CIPP质量控制方法和AHP决策分析法,构建应用型人才培养实践基地质量保障和监控体系[17],该体系从基地建设与管理、实践教学能力、产学研合作教育、运行效能、特色创新五个维度构建一级指标(监测因素),下设16个二级指标(监测因子),涉及目标与定位、规划与实施、协议与经费、机制与反馈、教学条件等16个监测监控因子及44个监测点(如图3所示),采用定性与定量结合方法设定每个监测点的评价标准及分值.

图3 校企协同共建人才培养实践基地质量保障和监控指标体系Fig.3 quality assurance and monitoring index system of talent training practice base jointly built by school and enterprise

应用型人才培养实践基地建设质量的考核实施校院二级评估,学院自评由教务办组织,每年一次,组织专业负责人、协作企业负责人、学生和指导老师共同参与评价,自评的基础上,学院择优推选在产学研用协同效果好的基地,向学校申报校级实践教学示范基地.学校评估由教务处组织,每三年一次,在学院自评的基础上,组织5~7名专家通过现场考察、听取汇报、查阅档案资料等形式对校级实践教学示范基地建设质量进行评估,达到优秀的基地,择优推荐为省级应用型人才培养实践教学示范基地.运用以上实践基地质量保障与监控体系进行考核,考核不合格者,终止合作协议.

3 实践效果

自《校企共建应用型人才培养实践教学基地探索与实践》(SC-MNU1407)省级教改研究立项实施以来,学院以自然地理与资源环境、环境科学与工程两个非师范专业为例进行示范,构建“1234”(一体系、两平台、三应用、四机制)校企协同共建实践教学基地模式,并从实践教学体系、实践平台、双师双能型教师团队与质量监控机制等方面进行实践探索,通过“研究-实践-再研究-再实践”不断改进与完善,助推实践教学改革研究,促进实践教学质量提升,增强学生的应用技术创新能力和就业创业能力,为卓越人才的培养提供参考和借鉴.

(1)提升教学改革水平.校企协同共建模式的构建,需要从理论和实践上进行研究,需要以教学改革项目来支持,因此,在实施校企协同共建的过程中,学院申报成功省级精品课程1门、校级精品课程6门、校级在线开放课程6门,编写实践教程3部.

(2)提升学生的专业实践能力.校企协同共建人才培养实践基地的重要目标在于培养学生的实践应用能力,提升学生解决问题的能力.在自然地理与资源环境、环境科学与工程两个本科专业中,基于校企协同共建人才培养实践基地平台,夯实学生的实践能力,提升创新应用水平.在示范期间,2个专业考取GIS信息化工程师153名,初级测量员82名;申报大学生创新项目29项;参与教师应用科研120余人,协同科技服务30余项,本科生毕业论文选题30%来源校外实践基地.

(3)夯实人才培养方案,提高人才培养质量.在校企协同共建模式的指导下,学院基于OBE理念修订完善人才培养方案,明确了毕业目标,细化了毕业要求,构建了适应校企协同共建的课程体系.在新的人才培养方案指导下,5年来,为社会培养地理与环境类本科生450余名,考研录取率稳定在25%以上,当年就业率在95%以上,就业岗位专业符合度达85.6%,实践基地就业人数占15%~20%.

——以广西科技师范学院为例