经脐单孔免操作钳腹腔镜手术对腹股沟斜疝患儿术中出血量及预后的影响

郭淑霞

(河南省平顶山市第二人民医院急诊科 平顶山467000)

小儿腹股沟斜疝具有较高的发病率,其发病机制与胎儿期发育缺陷所致的鞘状突未闭合,致使腹腔脏器组织经未闭合鞘状突进入腹股沟管有关[1~2]。目前,临床上治疗小儿腹股沟斜疝时可选择开放式高位结扎手术,虽能在一定程度上改善患儿症状和体征,但该手术方式耗时长、操作复杂,并发症及复发率较高,不利于患儿术后恢复[3]。单孔免操作钳腹腔镜手术具有创伤小、术后易恢复等特点,将其应用于小儿腹股沟斜疝的临床治疗中,可提高临床治疗效果,促进患儿术后恢复。基于此,本研究采用单孔免操作钳腹腔镜术治疗腹股沟斜疝,探究其对患儿术中出血量及预后的影响。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究已通过医院医学伦理委员会同意。将2017年7月~2018年7月医院收治的腹股沟斜疝男性患儿纳入研究,共110例,采用随机数字表法分为对照组(55例)和观察组(55例)。对照组左侧疝19例,右侧疝26例,双侧疝10例;年龄1.5~12.0岁,平均年龄(7.34±1.26)岁。观察组左侧疝18例,右侧疝29例,双侧疝8例;年龄1.5~12.0岁,平均年龄(7.31±1.30)岁。两组一般资料比较无显著差异(P>0.05),具有可比性。患儿家属均自愿加入本研究,并签署知情书。

1.2 入选标准 (1)纳入标准:均经B超检查确诊为腹股沟斜疝;无下腹部手术史;符合腹腔镜手术适应证。(2)排除标准:存在凝血功能障碍者;合并心肾功能障碍者;依从性较差者。

1.3 手术方法 两组患儿术前均禁食6 h,并于术前排空膀胱,进入手术室后行心电监护。观察组患儿采用经脐单孔免操作钳腹腔镜术治疗,全身麻醉,取头低足高仰卧位,进行常规消毒后,铺无菌巾,于脐部作1 cm左右的切口,将气腹针刺入腹部,并注入CO2,维持腹压在9~10 mm Hg,置入腹腔镜,探查双侧内环口疝位置、形态及输精管、精索血管的走向。在内环口顶部体表投影处作1~2 mm切口,用穿刺针夹带双线经切口穿入内环顶部、下部至腹膜外(需避开动脉血管、输精管等重要部位),双线置入腹腔内后,退出穿刺针;并将穿刺针夹带单线经同一穿刺孔置入腹腔,完成外半环绕并于第一针交汇处穿出,确保单线置入双线环内,退出穿刺针,并将双线拉出带出单线,排尽阴囊及腹股沟内气体,将线打结后埋于患儿皮下。对照组采用常规双孔腹腔镜手术治疗,同样采取全身麻醉、头低足高仰卧位,于脐部左侧2~3 cm处作5~8 mm的手术切口,置入5 mm套管,使用操作钳辅助穿刺针进行内环口结扎缝合。

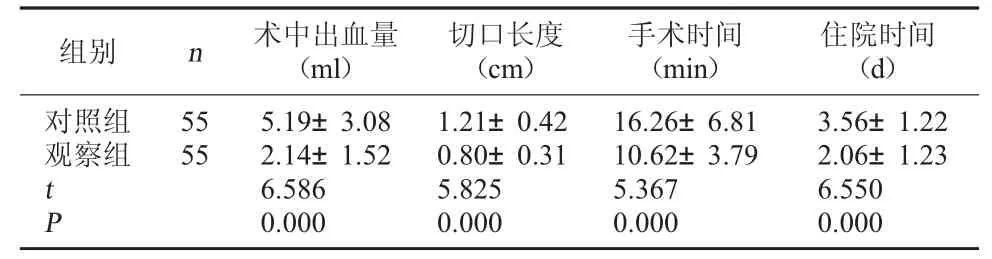

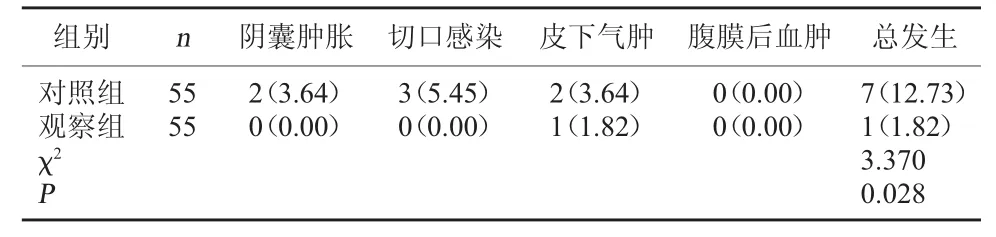

1.4 评价指标 (1)围术期指标:比较两组患儿术中出血量、切口长度、手术时间及住院时间各指标情况。(2)并发症:比较两组患儿术后出现阴囊肿胀、切口感染、皮下气肿、腹膜后血肿等并发症发生情况。(3)复发情况:采用随访形式,比较两组患儿术后1年复发情况。

1.5 统计学方法 应用SPSS18.0统计学软件处理数据,计量资料(手术指标)以(±s)表示,采用t检验,计数资料(并发症、复发率)以%表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患儿围术期指标对比 观察组患儿术中出血量相比对照组低,切口长度、手术及住院时间均较对照组短,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患儿围术期指标对比( ±s)

表1 两组患儿围术期指标对比( ±s)

住院时间(d)对照组观察组组别 n 术中出血量(ml)切口长度(cm)手术时间(min)55 55 t P 5.19±3.08 2.14±1.52 6.586 0.000 1.21±0.42 0.80±0.31 5.825 0.000 16.26±6.81 10.62±3.79 5.367 0.000 3.56±1.22 2.06±1.23 6.550 0.000

2.2 两组患儿并发症发生情况对比 相比于对照组,观察组并发症总发生率较低(P<0.05)。见表2。

表2 两组患儿并发症发生情况对比[例(%)]

2.3 两组患儿复发率对比 观察组复发率为1.82%(1/55),略低于对照组的7.27%(4/55),但差异无统计学意义(χ2=0.838,P=0.170)。

3 讨论

小儿腹股沟斜疝是外科常见病。据研究显示,新生儿出生后6个月内伴有腹膜鞘状突尚有闭合自愈的可能性,但超过1岁自愈率极低,且容易出现多种并发症,严重影响患儿生长发育,因此需及时进行手术治疗[4]。传统开放式手术治疗在操作过程中需逐一对疝囊外组织进行解剖,一定程度上延长了手术时间,且逐一解剖疝囊外组织易损坏精索、周围血管及神经等生理结构,增加机体组织损伤程度,继而引起术后并发症和病情复发[5]。随着微创技术的发展,尤其是腹腔镜的出现,为临床治疗提供了更多治疗方法。腹腔镜技术在临床治疗中取得较好效果,具有创伤小、易操作、可发现隐匿疝等优点[6]。

常规腹腔镜高位结扎术,即两孔或三孔操作法,应用广泛,手术成功率也较高。但临床实践表明,该手术操作复杂,需在患儿腹部切取两孔或三孔置入设备,同时需要助手扶持腹腔镜配合操作钳进行操作,不仅增加了手术时长,还增加了医院资源消耗[7]。近年来单孔免操作钳腹腔镜术的出现,使微创理念更进一步提升,相较双孔或三孔法,单孔法优点在于操作难度降低、更加灵活方便[8]。只需于腹部取一孔,并且手术医师可以一手扶镜,一手操作,根据术中实际需要灵活调整镜头方向,且不需要使用操作钳和额外助手帮忙,节省时间与人力,同时可以降低切口感染、皮下气肿、腹膜后血肿等术后并发症发生率,提高了治疗效果[9]。本研究分别采用双孔法与单孔法治疗腹股沟斜疝,结果显示,相比对照组,观察组患儿术中出血量较低,切口长度、手术及住院时间均较短,并发症发生率较低,两组复发率比较无明显差异,表明采取单孔操作腹腔镜高位结扎术可以减小手术切口长度,降低术中出血量,缩短手术时长,避免术后感染,同时缩减住院时间,不仅可以减轻患儿家庭负担,还可节约医院资源;术后并发症发生率及复发率为1.82%,可见单孔手术有较高的安全性。但单孔免操作钳腹腔镜高位结扎术对专业技能要求较高,在手术过程中应规范操作,注意以下事项:(1)进行穿刺操作时,为避免穿刺多余组织,应尽可能抚平腹膜,同时缝线时应于内环口完整绕1周,保证针点密度,防止缝合不全,并避免损伤血管、输精管;(2)结扎前一定要排尽阴囊及腹股沟内的气体,防止术后积气;(3)为避免留下小疝囊,应确保疝囊高位结扎;(4)针对较大的疝囊,采取疝囊高位结扎的同时通过脐内的侧壁覆盖于内环口,可以分散腹腔压力,减少术后复发情况[10]。

综上所述,单孔免操作钳腹腔镜手术对治疗腹股沟斜疝临床效果更佳,可以降低术中出血量,减少并发症发生率,提高预后,值得临床推广使用。