不同入路显微手术治疗对脑垂体瘤患者术中出血量及并发症的影响

张俊萌

(河南省驻马店市中心医院手术室 驻马店463000)

垂体瘤是一组源于垂体前叶、垂体后叶及颅咽管上皮残余细胞的肿瘤,是较为常见的鞍区占位性病变[1]。虽然目前垂体腺瘤的病因尚未明确,但多认为与遗传、基因突变及内分泌激素紊乱等诸多因素密切相关。垂体腺瘤多发生于青壮年,且男性多于女性,临床症状为肿瘤压迫垂体周围组织、激素分泌异常、垂体前叶功能减退等,可对患者的生长发育、学习工作能力及生育功能造成不良影响[2]。手术是临床治疗垂体瘤的首选方式,随着科技进步,显微外科技术已广泛应用于垂体瘤的治疗,但有研究表明,显微手术中选择不同入路方式对垂体瘤的临床治疗效果及预后存在一定影响[3]。基于此,本研究对垂体瘤患者分别行锁孔入路及鼻蝶窦入路进行手术切除,进一步分析不同入路方式对患者临床治疗效果及预后的影响。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究在征得医院医学伦理委员会批准后,将2017年2月~2019年3月在我院接受治疗的68例脑垂体瘤患者纳入研究,依据手术入路不同分为观察组(34例)和对照组(34例)。对照组男21例,女13例;病程4~22个月,平均病程(10.13±1.51)个月;年龄25~63岁,平均年龄(44.25±16.33)岁;体质量58~79 kg,平均体质量(65.34±3.26)kg;Hardy分级:1级4例,2级19例,3级8例,4级2例,5级1例。观察组男18例,女16例;病程5~20个月,平均病程(10.76±1.24)个月;年龄26~62岁,平均年龄(44.53±16.09)岁;体质量57~78 kg,平均体质量(64.32±3.18)kg;Hardy分级:1级3例,2级18例,3级9例,4级3例,5级1例。两组基线资料均衡可比(P>0.05)。

1.2 入选标准 纳入标准:(1)均经影像学检查确诊为垂体瘤;(2)成年;(3)符合相关手术指征;(4)药物控制效果不佳;(5)患者及家属知情同意本研究。排除标准:(1)肝肾功能不全者;(2)对麻醉药禁忌者;(3)脑部疾病者;(4)伴有恶性肿瘤者。

1.3 手术方法

1.3.1 对照组 实施经锁孔入路垂体瘤切除。经麻醉消毒准备完毕后,取合适体位,头部稍后仰,于眉中外2/3处作5 cm切口,眶上额骨钻孔,将术前腰椎穿刺留置的引流管开放,剪开硬膜后排出侧裂池内及视交叉池脑脊液,注意适当减压操作,避免损伤视神经,于显微镜下应用刮匙并以环形手势缓慢刮除病灶。

1.3.2 观察组 实施经鼻蝶窦入路切除术。取仰卧位,于患者外耳道及外眦连线中外1/3交点处连接,并作垂线,蝶鞍体表投影点位于垂线上15 mm处,使用沾有肾上腺素棉片擦拭处理鼻腔黏膜,以右侧鼻腔入路,在鼻中隔与蝶窦前壁交界处作10~20 mm弧形切口,翻向总鼻腔,用鼻窥器折断鼻中隔并置入窥器,完全暴露蝶窦开口骨质,用磨钻取出蝶窦间隔,于鞍底中间偏下位置的起始处,完成取骨,使孔径达到15 mm,确认无脑脊液渗漏及出血后,用尖刀取“十”字切口并电灼硬膜边缘进行止血,并在显微镜下对垂体组织及肿瘤进行仔细辨别,用刮刀或环形刮刀缓慢切除鞍区肿瘤,使用吸引器吸出肿瘤组织后,观察是否完全切除,切除肿瘤后对瘤腔进行冲洗,使用止血纱布或明胶海绵填充止血,若存在脑脊液渗出,可对瘤腔及蝶窦进行筋膜组织、自体肌肉及生物胶等填充,复位患者鼻中隔、鼻黏膜,填塞油纱条止血,完成手术。

1.4 观察指标(1)比较两组临床总有效率;(2)比较两组手术时间、术中出血量、住院及出院时间等;(3)比较两组并发症发生情况,包括视力障碍、尿崩症、颅内血肿、脑脊液鼻漏。

1.5 疗效判定标准 显效:患者临床症状消失,术后头颅CT检查显示肿瘤体积缩小90%以上;有效:患者临床症状显著改善,术后头颅CT检查显示肿瘤体积缩小50%~90%;无效:未见患者临床症状有所改善,术后头颅CT检查显示肿瘤体积缩小50%以下。

1.6 统计学方法 采用SPSS24.0统计学软件处理数据,计量资料以(±s)表示,组间用独立样本t检验;计数资料以%表示,用χ2检验,若期望值<5,采用连续校正χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

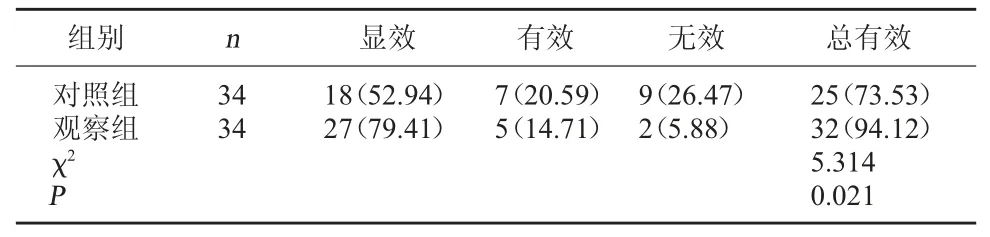

2.1 两组治疗效果比较 与对照组相比较,观察组治疗总有效率更高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 两组临床指标比较 与对照组相比较,观察组术中出血量更少,手术、住院及出院时间均更短,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 两组治疗效果比较[例(%)]

表2 两组临床指标比较( ±s)

表2 两组临床指标比较( ±s)

出院时间(d)对照组观察组组别 n 手术时间(min)术中出血量(ml)住院时间(d)34 34 t P 169.52±23.67 108.23±18.84 11.813 0.000 216.46±46.31 173.18±32.14 4.477 0.000 16.62±2.24 12.81±2.35 6.843 0.000 20.62±2.17 15.24±2.46 9.563 0.000

2.3 两组术后并发症发生情况比较 与对照组相比较,观察组并发症发生率更低,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组术后并发症发生情况比较[例(%)]

3 讨论

临床治疗脑垂体瘤主要有药物、放射及手术治疗,其中手术治疗应用较为广泛,根除病灶效果较好[4]。但由于垂体瘤发病位置特殊,处于脑部鞍区,周围存有下丘脑、颈内动脉及视神经等组织结构,手术难度较大,具有一定风险性,故选择合理、有效术式对患者治疗效果及改善预后至关重要[5]。

经锁孔入路切除垂体瘤是开颅手术中较为常见的方式,虽然术野较为开阔,但由于传统开颅手术具有创伤大、术中出血量多、术后并发症发生风险高以及恢复速度慢的缺点,可能对脑部神经结构造成损伤,影响脑部神经功能,不利于患者预后[6~7]。本研究中,观察组患者实施经鼻蝶窦入路治疗,显微镜下手术能全面观察病变位置、形态及周围组织受累情况,有利于正常垂体组织和垂体瘤的鉴别,有效避免因术野死角造成的手术难度和切除困难,达到一次治愈的目的[8]。本研究结果显示,观察组患者临床总有效率相比于对照组高,术中出血量更少,且手术、住院及出院时间更短,术后并发症发生率更低,提示经鼻蝶窦入路实施手术优势在于,医源性创伤更小、清晰度、准确度更高,可更好地保护垂体组织,有效避免手术操作对周围其他组织的损伤风险,控制术后并发症的发生,促进患者术后病情恢复,利于改善预后[9~10]。

综上所述,脑垂体瘤患者经鼻蝶窦入路手术治疗,可显著提高临床总有效率,加快术后康复进程,并降低术后并发症发生风险,效果显著。