秦文琛《对话山水》的结构与观念

●白 超

秦文琛《对话山水》的结构与观念

●白 超

(西安音乐学院,陕西·西安,710061)

作曲家秦文琛在其管弦乐作品《对话山水》的创作中,力求区别于传统创作观念与技法,探索更为释然的写作状态与更加自然的写作风格——力图通过音响结构的创新,寻求音响在感性表达与有序组织中的统一,最终申明作品的意象。以《对话山水》的音乐文本作为分析基础,通过分析作品的题材构思、音响处理、结构的组织逻辑等内容,进而探索作曲家如何通过音响的组织,实现音乐结构与意象的统一。

秦文琛;《对话山水》;结构;创作观念

2010年,作曲家秦文琛应北京现代音乐节的委约,创作了无调性管弦乐作品《对话山水》,这是21世纪“先锋派”作曲观念在中国的一次实践。纵观秦文琛的音乐创作,其作品多年来受到国内外音乐界的高度关注,皆因其在现代音乐中对音乐极其敏锐的思考——创作技术与艺术精神的融会贯通始终是秦文琛在创作中的追问,技术的表达是为了感性的审美体验而服务,我们若从音乐审美的感性论原理出发,那我们就会同意“音乐是人的听觉审美需要的对象化”[1](P55)这一定义,音乐学家周海宏在评价秦文琛作品时断言:“从此以后,现代音乐的音响在我的耳朵中不再是令人惊异,难以忍受,需要适应得了。从此以后,我可以全神贯注地,用聆听的方式去感受现代音乐,而不再被它超乎常规的音响素材所迷惑,也不再为它奇异的标题与永远无法在音乐中听出来的哲理所困扰。”[2](P365)与秦文琛的所有作品一样,《对话山水》以音响的有序组织,塑造感性的审美体验,描绘山水意象,探索音响结构与情感意象的统一,在这种统一中表达了民族精神与民族文化内涵。

《对话山水》是作曲家第一次在传统的管弦乐队中加入了模仿“自然界”的声音,秦文琛称之为自己情感创作的“完美升华”①,同时也摒弃调性支撑而实现意境的构造。在全曲的十个部分中,有六段自然界的声音,分别为鸟、大雁、蝉及牛蛙的声音与乐队来做“对话”。整部作品的结构设定分为十个部分,作品的主题贯穿以及乐思的发展具有严谨而紧密的逻辑关系。

一、《对话山水》结构分析

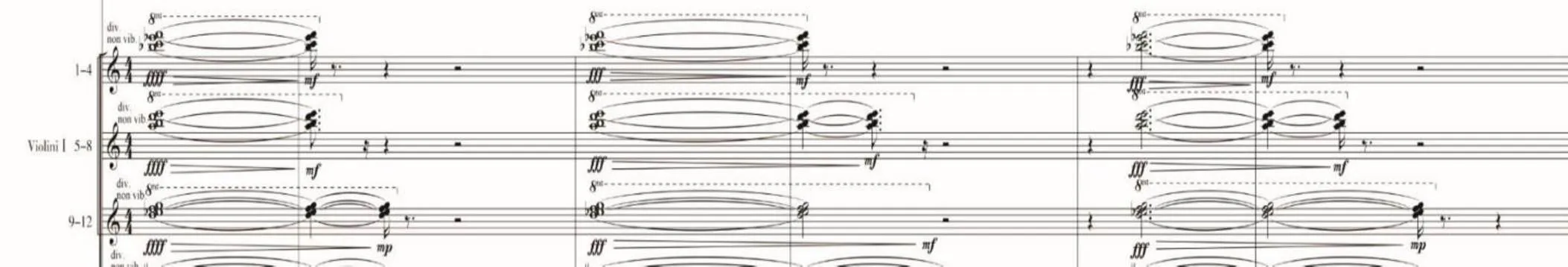

第一部分“全景-天地的钟声”(第1-23小节),谱例1的小提琴声部可看出整体的布局为音块的写法,密集的音块基本涵盖了一个八度内所有的半音与全音,以这种方法来描写山与水的景象,这一部分通过乐队宏大的音响效果,营造声震如山的气势,表现“山水自然”的磅礴气势与神秘的意象。全曲的所有素材几乎都来源于此处,这一部分确定了全曲的基调和音乐主题。

谱例1:第1-6小节②

第二部分“十里蛙声”(第23-45小节),由谱例2看出,小提琴声部与磁带融合的写法,弦乐依旧在一个音块的写法中,可力度有了很大的变化,用以烘托出“牛蛙”与弦乐的融合。时而对比,时而融合,这是磁带声音第一次的出现(全曲出现六次),大量的“蛙声”声营造丰富的音响效果,模仿“山野之音”。

谱例2:第24小节

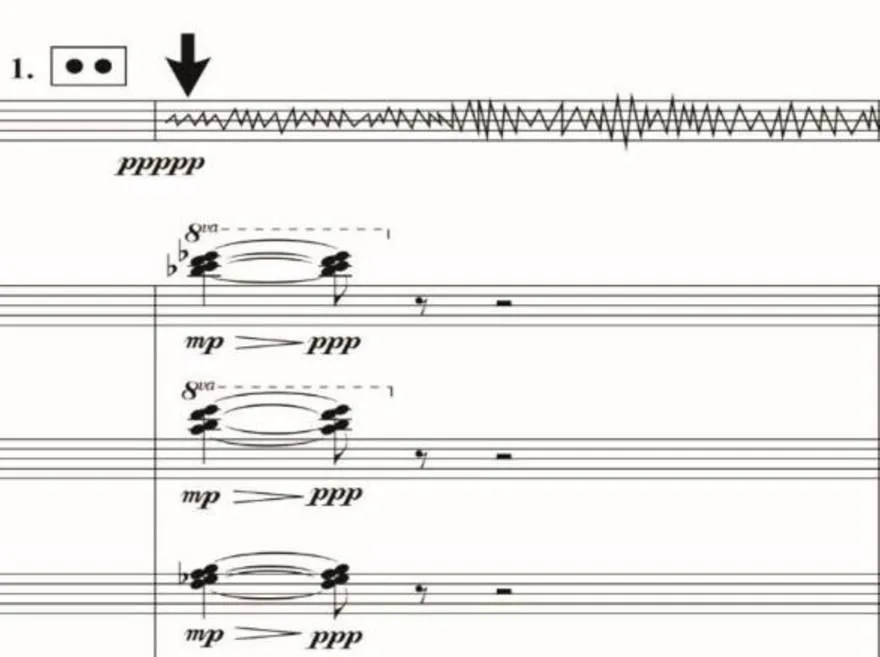

第三“蝉鸣钟声(1)”(第46-65小节)、第四“蝉鸣钟声(2)”部分(第66-80小节)是相互连接的两个部分,音响处理更丰富,首先在第一次加入蝉声时,“蝉蛙”的声音开始逐渐与弦乐融合;弦乐在第三部分和第四部分开始有不同的处理方式,第三部分主要是由弦乐的泛音加震音的组合形式使“蛙声”与弦乐声音相融合,而第四部分主要是以弦乐的短小精湛的节奏类型的演奏为主(见谱例3)。

第五部分“山的声音”(第80-88小节)是全曲即开头部分后第一次出现整体乐队合奏,主要表现“山的声音”,音响处理显得颇为壮丽宏大,但持续时间很短。此部分音响的技术处理主要通过部分弦乐采用滑音加震音的方式来表现,而木管声部的同音反复是由快渐慢和由慢渐快的节奏型来组织的(见谱例4)。

谱例3:第47-48小节

谱例4:第83-84小节

第六部分“山水呼应”(第88-247小节)是乐队的转折及对前五部分音响的强化与延伸。弦乐以极限音高的特殊处理为主。此部分长达159小节,他将前面四个部分所有素材都集中在这个部分发展到极致(全景除外,因全景是全曲乐思的总结)。此部分磁带第一次出现了“鸟声”并且持续了30个小节,笔者认为这是“水”与“山”两个意象最形象的对答。这一部分的乐队发展技术手法在此前几乎都出现过,但都做了相应延伸,其中给人印象最深刻的是持续17个小节极限音高的大面积运用,致使此部分成为是全曲最奇特的部分,也成为全曲最大的转折。大提琴上犹如圣咏般的吟唱为后面的“与山对歌”做了充分的准备(见谱例5)。

谱例5:第228-231小节

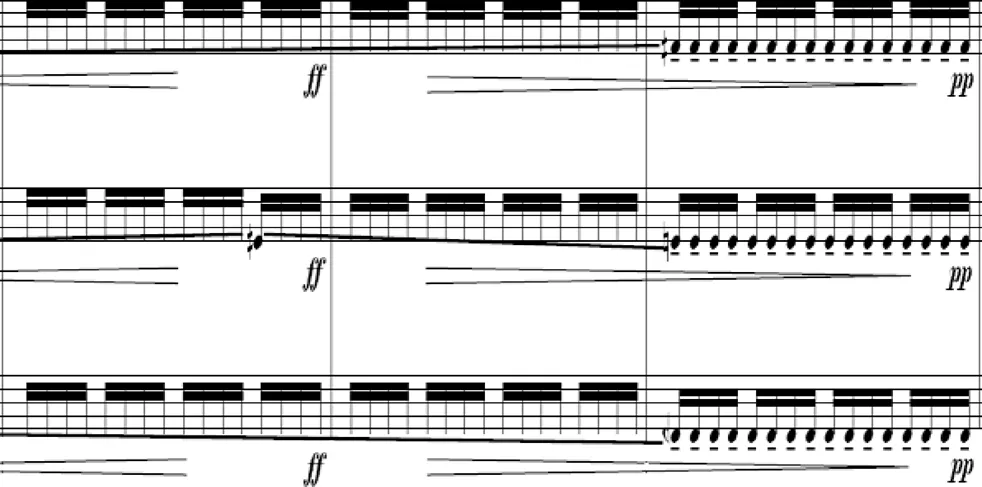

第七部分“山水对歌”(第248-285小节)是全曲横向上旋律运动最快的一部分,从谱例中可以看出,弦乐部分以均匀的节奏及同音逐渐细微的滑奏为主,虽然看似在节奏上非常简单,但其在音高和音区的设计上却非常丰富。从小提琴声部起始,中提琴声部和大提琴声部的相继进入,后又随着木管、铜管、倍大提琴的加入,逐渐形成一个慢慢发展起来的大音群,音程在这里起了十分重要的决定性影响(见谱例6)。

谱例6:第250-252小节

第八部分“众鸟惊飞”(第286-309小节)是全曲的高点,也是磁带声音与交响乐队音响“相碰撞”最为激烈之处。该部分依然以持续性的高音区音域为主。秦文琛对笔者提到其采风经历:他曾经畅游三峡的经历与感受,两岸的万丈悬崖,充满了神秘和灵气,倏忽间,可见无数的鸟拍打着翅膀,冲天而起,散落在山涧的声音久久不绝于耳,那是一种真正的震撼①。在这部分,作曲家将采风中“群鸟”的现实的形象抽象化地融入音响中,就像作曲家自己所言——这是一种真正的震撼,是属于自然界博大情怀的一种真正天地之间的情感。震耳欲聋的声响震撼着我们的听觉,众鸟惊飞的画面在声音出现后立刻显现;在创作手法上,整个乐队的音区几乎都安排在了高音区出现(以弦乐谱例为例),整个乐队的处理虽然在声音上听起来非常震撼,但在声音的安排与声响的处理上是极为细腻的,整段音乐的情绪非常安静。弦乐和管乐的互相搭配,既有融合又有对比,在与磁带声音的结合上也做了大胆的尝试。例如使弦乐的声音与鸟声集合,这本身就是极具挑战性的。这种音乐基调和情绪的转变将音乐主题扩充发展并引入下一段音乐的设计(见谱例7)。

谱例7:第286-288小节

第九部分“鸟向空山”(第310-337小节)延续了第八部分的情感。由谱例8中能明显地看到技术上运用了偶然性的滑音,滑奏的终点带有随机性。在“蛙声”中慢慢出现了“女高音吟唱的中世纪圣咏”,与滑音交织在一起,生动新颖。这是磁带中唯一出现的人声,标志着全曲最高潮。“圣咏”的出现,把作品从自然、天与地、山与水的勾勒,引回归至人性上。这是人性与自然、天地间关系的一种内在的深刻的反思,也是将乐思升华至人对自然的向往这一更高层次的情感中。该部分的乐思点明了作曲家的核心诉求——蕴涵着包含对自然、生物和人类的爱,是一种博大的情怀和胸襟。这也是对于“天地的钟声”的一种回归,为尾声拉开“序幕”。

谱例8:第320-321小节

第十部分“圣咏的尾声”(第338-358小节),这是作曲家内心感情的升华,音乐用非常简单的手法,凸显了声音向着自然的“回归”。大雁的声音加之乐队奏出的一个接近于a小调的中世纪圣咏(见谱例9)。

谱例9:第340-346小节

二、《对话山水》技法要素的分析与思考

通过对《对话山水》的音乐文本可发现:作曲家力图通过对音响材料的设计与组织,使理性的物质声音转变为感性的审美体验,通过摒弃调性、严谨的曲式结构和传统的和声进行,运用“音响”这一音乐中最本质的物质材料,在不断地构造、发展和运转,最终变成最纯粹、超乎自然的感性体验,实现天人合一的意境。这是有别于传统作曲技术的艺术效果,是现代作曲技术中配器运用的尝试。

秦文琛通过对音响形态的探索与实验,突破了传统音乐创作中音乐和审美的和谐。“和谐”这一概念在《对话山水》中有两层含义:从“形式要素”中音响的角度来看,它指音响的“纯度”高低或“紧张度”的大小,它通过纯音响来构造,因此“不协和”的音响出现,自然就会产生对“协和”的期待,正是在这种“破”与“立”中,旋律不断进行发展,这种音响的搭配需要立足于整体来感知。从情感感性体验的角度看,音响上的“协调度”或“自然度”,正是立足于音乐音响的进行与发展,音乐的诸多要素构成了一套有序的、和谐的发展链条,也是对自然山水的形态进行整体描摹。作品中大量的特殊调式、音程、音型、音响大大改变了大小调音乐的协和标准,并且使得不协和能在这种条件下变得合理而更具魅力。

从更宏观的层面来说,笔者认为现代作曲技术对音乐作品的“悦耳性”虽有影响——多元丰富的创作技术、不受制约的和声与曲式结构以及大量的不协和音让旋律变得“怪异”,但正是这种新的技术与理念从一定程度上解放了人类的感性系统,音符可以更加自由组合搭配,表现更丰富的情感世界;作曲家们通过新观念、语汇、技法、规则、逻辑及新的结构形式和组织程序等诸多方面进行所谓“反传统的探索”,但并不代表传统的作曲技法遭到弃用,因为那些符合人类审美心理的永恒定式是音乐的核心,不会因为技术的革新而被抛弃,技术永远会服务于艺术。正如《对话山水》中表达情感意象的方式是通过音响的有序构造,而区别于传统技术中对于旋律的关注。探索新的作曲技术只是音乐技术的再扩充和延伸,当今社会结构的演化促进音乐创作和审美观念的转变,如果技术没有突破,就不会有那些数字而非声学、散点而非线性、寂静而非律动、偶然而非预制、图谱而非乐谱、无主音或非调性等新技法的尝试和探索。这些探索的实质与核心是为人类的感性体验提供新的可能,让音乐作品的体验变得更为丰富多样。

三、《对话山水》“意象”的反思

结合对作品的欣赏经验和文本分析,笔者体会最深的不是作曲家对作曲技术层面娴熟的把握和出色的音色控制,而是游离在作曲技术理论层面之外的一些音乐设计,即通过音响的有序组织而对意象的构造,奏出给天地的“赞歌”,这是一种由物质的声音上升到感性的音响体验的过程。这种整体性的构思同样也需要整体的欣赏,只有充分的感性体验和心境才能够感受到现代作品的美与价值,从而深入体验作品的意象。

《对话山水》既呈现先进的创作技术,又有中国古人对意象的探寻与构造,作曲家借助对音响的构思而表达情感的新的尝试,这是一次精神的升华。透过这种融合,表达出作曲家对自然的情感,那种超脱于“世俗情感”的追求,进而表达人与自然,万物的和谐,这种情感令人动容。同时在音响的处理中,在平衡乐队与磁带的声音上,作曲家做了相当大的尝试,他探索了将物质音响转化为纯粹感性体验的更多可能——儿时在草原上成长的回忆,面对天地的感情,把这种感受写入了自己的作品中。这也是作曲家自己内心成长的一个变化,从懵懂到成熟,最终在这种情感的驱使下,写出了这部成功的管弦乐队作品。

《对话山水》是现代作曲技术理论和中国传统思想观念结合的一次尝试,对笔者而言,分析该作品也是对自身创作灵感的升华。笔者并不认为人类可以把自己单独的化为所谓的“人类社会”,因为“万物皆自然”,一切都是自然界的产物,所以整体聆听与感受自然就显得格外重要。如同《对话山水》里所分析的那样,自然对于作曲家本身就是一种思考:我们之所以为“人”,为“艺术家”,就是因为人类需要拥有情感,也需要凸显情感。

秦文琛与笔者的交谈过程中曾说到:“在我们音乐史上,凡是留下来的伟大作曲家经典的作品,都会有那所谓的“上帝之手”的卓越闪光点存在的”①。所谓的“上帝之手”,不能单靠一般的欣赏经验或简单的音乐分析,它的出现仿佛是一个“特异”的存在。历史上出现的诸多古典作品相较之于现代而言,显得井然有序。但是当贝多芬在他的音乐中写出了“尖锐的小七度”时那种“意外”,也绝对是当时“特异”的一种存在,这是在音乐史进程中作曲技术革新的必由之路,这种声响让当时很多的评论家摸不着头脑,但那一定是作曲家内心情感的一次再现,通过声音来模仿,就像《对话山水》中真实的“自然之声”一样,这种声音就是作品中的“上帝之手”。这些音乐史中看似“意外”的技术与革新,往往是改变音乐风格史与技术创新的转折点,它会影响到音乐史的改变,譬如瓦格纳的《特里斯坦和伊索尔德》序曲中使用著名的“特里斯坦和弦”[3](P334),本应回到他所属主和弦,它却“远离了家园”。由此,音乐历史上最伟大的不解决导致了传统功能和声体系瓦解的开始,那一刻的意外,改变了整个音乐史的发展。因此笔者认为突破常规往往铸就音乐的“灵魂”,所有伟大作品都有着感性的逻辑构思和强有力的伟大情感来支撑。

结 语

本文通过作品的分析与对现代作曲技术观念的思考——从“技术的分析”到“观念的反思”,宏观地认识《对话山水》的意义与价值。作品通过整体的音响构思来构造自然山水的意象,这是从理性的声音组合到感性的审美体验的一次转化,既有理性与感性转变的过程,也有西方技术与东方文化融合的因素,它无疑是现代中国作曲家对现代技术与传统思想高度融合的一次实践范例。

乐谱是作曲家特定构思和音乐最终的载体,而情感和精神更是音乐的灵魂,作曲家一方面力求打破传统音乐标准而相应推出了新的作曲手法,同时也坚信音乐对于人类心灵洗涤和灵魂净化的影响力。秦文琛主张在技术构思上的紧密,追求在结构控制上的有效,强调在形式语言和音乐内容的表达上的独特和新颖,他用独特的音乐语言,全方位地体现在旋律、和声、节奏、调式、色彩等诸多音乐要素方面;他一方面实现技术的革新与突破,另一方面承接着中国传统文化的人文精神。这便是在《对话山水》中,时刻提醒笔者在接触、分析、学习和研究秦文琛音乐创作和作品时必须关注与思考的要义。

①2011年10月10日笔者与作曲家秦文琛在其中央音乐学院作曲系琴房对话。

[1]邢维凯.音乐审美经验的感性论原理[J].中央音乐学院学报,1993(2).

[2]周海宏.感性的智慧与内心的真情——借为秦文琛作品评论集而作的自我表白[J].人民音乐,2011(10).

[3][美]列昂·普兰廷加著;刘丹霓译.诺顿音乐断代史丛书·浪漫音乐[M].上海:上海音乐出版社,2016.

J614

A

1003-1499-(2021)02-0090-05

白超(1985~),男,西安音乐学院作曲系讲师。

2020-12-23

责任编辑 春 晓