小提琴与中提琴双重奏《丝绸之路》的艺术创作与文化维度辨析

●王恪居 李松霖

小提琴与中提琴双重奏《丝绸之路》的艺术创作与文化维度辨析

●王恪居 李松霖

(西安音乐学院,陕西·西安,710061)

美国中提琴学会会长Nokuthula Engwenyama(正文称“图拉”)女士,于2015年为首届“中国·西安国际中提琴艺术节”创作了小提琴与中提琴双重奏《丝绸之路》。对该作品的审美维度和创作意识进行分析与研究,进而从“认知性教学”的角度对作品艺术价值加以思考。

中提琴;《丝绸之路》;文化维度;认知性教学

2015年5月24日至30日,首届“中国·西安国际中提琴艺术节”在西安举行,时任美国中提琴学会会长的图拉,为艺术节创作了小提琴与中提琴双重奏《丝绸之路》。该作品包含三个乐章:第一乐章《问候》、第二乐章《骆背上的日出》、第三乐章《高地沙漠》。在这部作品中,作曲者以丝路沿途的见闻和自然风光为素材,通过明晰的旋律主题凸显东方音乐文化;旋律中自由、悠扬、明晰的风格取代了严谨的技法与和声结构,使这部作品受到东方听众青睐,也成为一部以体现中国文化为核心的中提琴作品,是中提琴中国化进程的一座“里程碑”。在艺术实践方面:图拉的《丝绸之路》不仅让更多中国听众产生审美的共鸣,且在当代多元文化背景下,让中提琴的器乐文化超越了西方的地域界限,吸收、承载并奏响世界各民族熟悉的声音;在学术实践层面:图拉的创作也使得“认知性教学”理念也引起了专业艺术教育工作者的关注与反思,让创新与多维成为我们未来艺术教育工作的得以重视。因此,本文对该作品的研究中,除了音乐文本加以剖析之外,更需要对图拉创作观念加以分析和解读,由此从多个维度认知这部作品的艺术价值与文化意义。

一、《丝绸之路》音乐文本分析

从《丝绸之路》音乐文本入手,本章节对作品的分析并非只关注于作品各乐章的曲式与和声,而是通过分析音乐文本与作曲者创作观念之间的逻辑关系,进而从音乐风格与审美诉求两方面对作品进行诠释。在分析中,笔者主要关注三个分析角度:从宏观的角度分析全曲的主题基调;从微观的角度剖析各乐章音乐主题的艺术表现;最后对全曲艺术价值予以考察。在此需要指明:该作品带有“标题”,各个乐章主题都有较明晰的所指,因此与分析纯器乐(absolute music)[1]有所不同,本文的分析将会在遵照作品基本情感的前提下,用文字对旋律进行必要解读,意在更直观理解作品。

《丝绸之路》以对“在西行路上”的描摹作为创作的基本逻辑,具体展开依次为:从第一乐章以旅客般的“问候”,到第二乐章对丝路的世相风物的速写,最后到丝路的人物浮绘,以此勾勒出了丝路沿途的一幅风景画。

(一)第一乐章

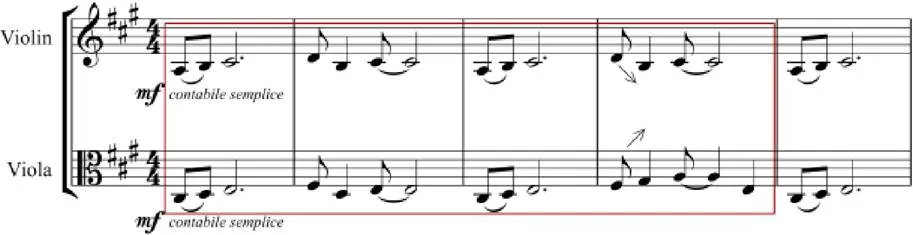

第一乐章为复三部曲式,每个部分之间最大的区别是节奏的变化以及中提琴声部的旋律素材作为区分标志。该乐章名为“问候”,在旋律起始出现了一个34小节的前奏,调性为b小调,由两个平行二乐句构成,以第一个平行二乐句为例,它分别以小提琴和中提琴演奏一个相同的并带有“起伏式”的旋律,首先以由强到弱的和弦颤音起始,随后出现了“问候”的主题,由于是小调的因素,终止处出现减弱,旋律带有些许神秘感,但也充满期待(见谱例1)。

谱例1:

谱例1可以看出:在两个主题之前的和弦都是由强至弱,体现了远方的旅客初到丝路时欣喜的情感,两个主题旋律以对答的演奏形成了问候式的对比。在这18个小节后,“问候”的主题再次出现,也是一个平行二乐句,而节奏型发生了改变,是主题的变奏再现。

前奏过后开始了复三部的A部分,这段旋律是一个复合乐段,也是整个乐章的核心,从第36小节起始持续到第98小节终止,这段三拍旋律带有舞曲特征,这两个乐段分别由小提琴(a)和中提琴(a1)进行演奏,这段主题带有明晰的东方旋律韵味,主题旋律中的主干音由五声音阶“宫、商、角、徵、羽”构成,旋律的走势至下而上,突出了旅人对这片土地强烈的情感,因此乐句出现了反复(见谱例2)。

谱例2:

谱例2是中提琴部分的旋律,小提琴部分所演奏的旋律与之相同,小提琴的音色透亮清雅,中提琴的旋律深沉内在,形象地表达出一位远道而来、在丝绸之路上前行之人的期待与欣喜。这部分旋律和节奏较为自由,具有舞蹈性,略显诙谐欢快,中提琴相对于小提琴而言,前者音区较低,深沉而内敛的情感显得更为质朴自然,让原本愉悦的情感稍显平静,但舞蹈般的情境始终持续,直至整个乐段结束。

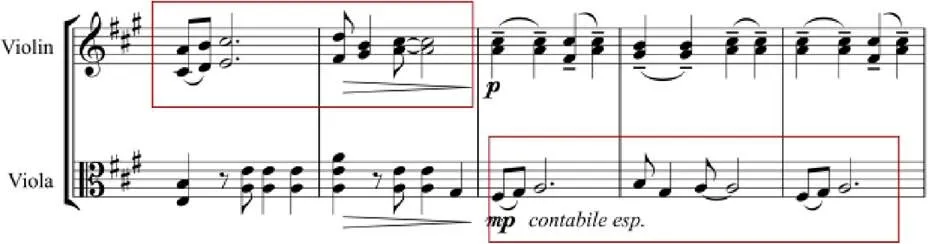

从第99小节开始,旋律的节拍由3/4转到2/4,曲调从活泼谐谑变得自由与随想,将乐章带至B部分(展开部)。严格来说,展开部是一个单乐段的结构,从第99小节起至第146小节。展开部主题的时值被充分拉长,抒情悠扬,如歌般的情感在此部分得以彰显。尤其是中提琴声部始终以“三连音”的形式与小提琴相呼应。从结构上来看,整个展开部完全依托于其主题乐句而展开,这段主题由8+16的乐句构成,后16小节是前8小节的变化展开,以此强化随想的情感。从艺术特征来看,这段抒情如诗的旋律依旧是以五声音阶为基础,还是以宫、商、角、徵、羽作为主干音,与A部分主题不同的是其中加入了清角,变成了一个以六声音阶为基本结构的旋律,当然后面的16小节也是在此基础上变化展开的,为了凸显“随想”的主题,旋律中还加入了三连音,或将时值缩短,这些要素在谱例中皆可呈现(见谱例3)。

谱例3:

该部分结束后紧接着再现了A部分的主题旋律,从第147小节起,音乐进入到再现部,这是A部分的缩减再现,它以高八度的方式再一次“申明”主题,但并没有像之前那般突出小提琴与中提琴之间的声部对比和情感表达,也没有过多的装饰与过渡,而是尽可能缩减材料,包括尾声的材料也是A部分材料的缩减,相较于该乐章核心主题(尤其是A、B两部分的主题旋律)而言,尾声显得更为平静、自然、内敛。

(二)第二乐章

第二乐章“骆背上的日出”为变奏曲式,围绕着主题进行了4次变奏,该乐章的5个部分具有中国传统音乐“散-慢-中-快-散”的结构特征(见谱例4)。

谱例4:主题(第1-16小节)

主题是一段小提琴与中提琴的合奏,加入了切分节奏,旋律较为自由。从谱例4中不难发现,这段旋律局部采用了复调对位的笔法,既体现了小提琴与中提琴音色和音域之间的不同,又保持东方民族音乐中线性旋律的朴实自然。

第1次变奏从第17小节持续至第48小节,由A大调转到E大调,中段转入F大调。第1次变奏与主题相比显得更为明亮,增加了音乐材料,声部之间的色彩对比也变得更丰富,尤其是中提琴声部,和弦与琶音彰显了其纯厚的音色特征(见谱例5)。

谱例5:

第2次变奏从第49小节持续至第84小节,调性回归到A大调,这次变奏中运用了模仿手法,加入了更多的和弦。带有华彩性质的旋律具有舞曲的因素,似乎在暗示骆驼在沙漠中前行的活力,其中切分音的运用比前一次变奏更丰富,同时更充分展现了小提琴与中提琴的双音技术,尤其是五度与八度的双音在这部分中屡见不鲜(见谱例6)。

谱例6:

第3次变奏从第85小节持续至第100小节,调性又转到F大调。这是一段具有幻想性的旋律,值得注意的是小提琴象征着骑在骆背上的人,似乎是见到了日出,小提琴声部没有像前两次变奏一样出现大量的双音,它以小提琴模仿人声般在“歌唱”;中提琴有序而沉稳的音调和节奏,形象地模仿了骆驼在沙漠中迈着沉稳有力的步伐始终前行。

第4次回到了A大调。这次变奏的起始旋律与主题相一致,是主题材料的平行同头;这段材料实则是主题与第一变奏相交替而成,前4小节过后,旋律中出现了第1次变奏与第2次变奏中的材料,即运用双音的变奏加以展开,同时主题旋律始终穿插于其中。

(三)第三乐章

第三乐章的标题为“高地沙漠”,调性为a小调,采用了5/4拍、6/4拍与3/4拍相交替的节奏,旋律显得热烈、欢快、自由,甚至有些粗犷,带有谐谑曲的风格。从曲式结构上看,该乐章为回旋曲式,其A部分由两个6小节的乐句构成,主要以自由的节奏、激烈的旋律来奠定乐章的主题基调。

B部分是一段悠长的旋律,从第7小节持续至第38小节,采用了5/4拍,其主题相比起A部分热烈的情感而言平复了许多,中提琴依旧以和弦的方式勾勒出热烈欢快的气息。这部分与A部分一样也是由两个乐句构成,其乐句的时值相对较长,悠扬、自由、细腻,它的第一个乐句是从第7小节起始,持续到第21小节。B部分第22小节与前一个乐句切割开来,它的起音增加了一个小二度,以更清晰嘹亮的声音重复着这个部分的主题旋律。B部分结束后,主题A与插部再次交替进行,直至主题旋律进入尾声,整个乐章随之结束。

从三个乐章的结构与审美构思来看,第一乐章的旋律与情感是最为丰富深刻的,既有在丝路上的人物浮绘,也有情感上的暗示与临摹,三个部分的材料各有特征,且都是以中国传统五声音阶的结构予以展开,具有明晰的审美意蕴和民族语言基调。第二乐章先以朴素的主旋律奠定驼队前行的场景,小提琴就像太阳那般明亮,中提琴表现出骆驼载人载物漫步前行的画卷;第三乐章表达了在丝绸之路上前行的路人内心的喜悦与激动,最终旋律在带有强烈律动的欢快中结束,旅人在一望无际的丝路上继续前行。

总体而言,《丝绸之路》最丰富的情感与旋律都集中在第一乐章中,中提琴浑厚、悠长、沉稳的音色,甚至带有东方胡琴艺术的意蕴,大量的和声与双音技术充分展现了它丰富的技巧,尤其是探索了它在演奏东方音乐中的、更丰富的可能。笔者曾用中提琴演奏蒙古民歌《鸿雁》与《大宅门》选段(皆是改编为中提琴重奏形式的中国作品),虽然这些实践也在为中提琴演奏东方音乐作品加以探索,但演奏技术相对受限,难以充分展开,其中不免要模仿胡琴、马头琴等东方器乐的表现力,而西方中提琴传统的演奏技术与规范并未充分呈现其中。

在《丝绸之路》中,中提琴的演奏技术得以与东方音乐元素——从五声音阶的调性基础到旋律中的民族意蕴相结合,同时也看出西方中提琴艺术家图拉女士对东方民族音乐文化的探索与理解,且成熟大胆地将中国音乐审美的思维方式运用进中提琴中。同时,我们也看到《丝绸之路》中所存在的遗憾。在音乐演奏形式上,中提琴的独立性彰显得还不够,即使它的表现性和技术性展现相对充分,但小提琴与中提琴声部之间的搭配始终让中提琴的音色显得压抑,例如第二、三乐章中,中提琴的和弦较多,但所呈现的主题旋律相对较少。西方音乐注重和声塑造立体感,主题旋律隐藏于浑厚的音响结构之中,但这并不完全符合于东方的审美风格,单声部线条性的旋律更能够清晰明了地突出主题。

二、《丝绸之路》的文化维度——从“认知性教学”谈起

《丝绸之路》除了在艺术实践中彰显了独特的艺术价值,在学术实践上也凸显出了“认知性教学”的理念。“认知性教学”理念起源于20世纪中60年代的美国人文学科领域,是一个由多学科综合而产生的教学理念,有美国心理学家J.S.Bruner、瑞士心理学家Jean Piaget从心理学、教育学、语言学实践中综合探索出的理论,意在培养感知能力、逻辑能力和理解能力,强化实践与理论的平衡,突破僵化理论教学模式。然而“认知性教学”在艺术教育中的实践却没有引起广泛讨论,尤其是在音乐表演的教学中。

践行“认知性教学”,必须考虑其必要性和可行性。从必要性方面来讲,音乐表演教学实践的现状让我们意识到:音乐文化的形式本身是多元的,因此教育观念和教学形式的创新是有必要的。在多年来的教学实践中,笔者有感于音乐表演专业的学术较为缺乏感性能力的锻炼以及感知能力的培养,演奏中缺乏创新性,实践中缺乏多维性。过去两届“中国·西安国际中提琴艺术节”(2015年与2018年)中,学生的汇报展演以及专家观摩课中所选取的曲目多半是传统的古典独奏作品,而我们更希望他们可以挑战一些新作品,甚至是与其他乐器合作演奏的作品。总之,作品应当突出艺术的创新性与表现性,形式不应该受到局限。遗憾的是不论是教学实践音乐会,还是艺术节的展演,大多数学生的演奏,胆怯多于自信,规范多于创新,经验多于个性,这对艺术的推陈出新并无帮助,相反会桎梏艺术家的创造力;大部分学生宁愿演奏司空见惯的作品,也不肯尝试审美观念和演奏风格的革新,这些问题亟待艺术教育工作者们加以引导和改变。该作品的创作正是考虑到艺术节这一平台不仅要有具有创新精神的艺术品,更应该树立广大中提琴艺术工作者的创新理念,作为艺术家,舞台是我们展示艺术的平台,但并不意味着我们的工作只有在舞台上的表演,创作也是我们可以涉及的领域,艺术节中所展示的不仅仅是前人的经典,更应该凸显现代人的智慧和现代化的意识,鼓励学生们在艺术实践中探索新的可能。

再从践行“认知性教学”的可行性来看,图拉从《丝绸之路》的创作到演奏已经提供了范例,笔者与图拉合作演奏了这部新作品。艺术需要创新,音乐给人们所带来的审美体验,很大程度上来源于人们对未知事物的期待,当传统的作品反复演绎时,不论它多么“经典”,人们多么喜爱,在审美上总会造成疲劳与乏味;又因为艺术节所邀请的嘉宾与听众大多来自于中国,我们要展现中提琴的文化魅力,更需要东方的声音、民族的旋律来引起观众的共鸣。最重要的是,中提琴要想在中国产生更广泛的受众群体,必须与中国民族文化和音乐审美观念相结合,这种实践与创新是非常有必要的。

综上来讲,不论是就艺术教育(尤其是音乐表演专业),或是中提琴在中国的发展,都有必要将“认知性教学”的观念注入到教学实践中。作为艺术教育工作者,应该对自身的教学实践加以思考,在遵照基本职业规范的情况下都不应有所局限。周海宏在《对关于中国音乐发展问题讨论的分析与思考——兼又谈学术研究中的方法论问题》中曾指出:“前人可能是一座高山,也可能是一个陷阱。猜想与反驳才是科学发展的永恒动力。”[1](P19)虽说这是从学术规范和研究观念的角度所提出的观点,但在音乐表演中一样适用,如果学生只是一味认同所谓的“权威”,教师若仅从自身“经验”出发,对学生专业能力的培养和艺术素养的提升无疑有害无利。

最后,从中提琴在中国的发展历程来看,这个过程实则是文化现代化进程中的一种文化实践。文化的现代化理应凸显包容、发展、创新的特征,理应用革新突破常规,用认知矫正经验,让创新意识成为艺术创作与发展的源动力。[2](P107-115)不论是东方音乐文化,还是西方音乐文化,现在都置身于文化现代化发展的浪潮中,文化工作者更应该打破文化的壁垒和观念的局限,“全面的现代化是世界音乐文化发展的必然趋势,在这一趋势下,包括中国音乐文化在内的各种不同形态的音乐文化,都需要不断地打破自身固有的民族性以求发展,都需要在与世界其它民族音乐文化的交流、融合中,逐步走向世界化”[3](P35)。虽说这是20世纪少有的、先进的观念,但在艺术实践中却少有人践行,幸运的是,在图拉《丝绸之路》的创作实践中,我们看到了中提琴艺术在文化现代化探索中的新成果,它也将激发我们继续在艺术教育、创作、表演的创新路上前行。

结 语

通过前文对《丝绸之路》的音乐文本与创作维度等方面的分析,可以看出以下两个维度的价值:在创作维度方面,它是由西方人所写作的具有鲜明中国民族音乐特征的中提琴作品,这在历史上颇为少见,甚至可以说这是已公开问世的中提琴作品中,第一部由西方人写的“中国化”的中提琴作品,它为中提琴艺术在中国的受众奠定更充分的基础。在文化维度方面,图拉的创新意识促进了中提琴在中国的历史进程,探索了“中提琴中国化”的更多可能,激发了广大中提琴艺术家们创作新作品的信心。借助这部作品,我们进一步思考了“认知性教学”在艺术教育工作中的重要性,它的具体要求是依托于创新与实践,重视对学生感知与理解能量的培养,让学生不仅重视经验,更要重视锻炼自身的逻辑能力。“音乐服务于情感、以满足人的感性需要为本,音乐是人的听觉审美需要的对象化。”[4](P55)音乐教育应该注重感知、理解、创新、审美能力的提升,这是教学工作中的主要目标,也是艺术家群体应该体现出来的重要品质。

①Absolute music意为“绝对音乐”或“独立音乐”,最初是瓦格纳在写贝多芬《d小调第九交响曲》乐评时提出。

[1]周海宏.对关于中国音乐发展问题要论的分析与思考——兼又谈学术研究中的方法论问题[J].南京艺术学院学报(音乐与表演),2001(2).

[2]齐悦等.沃尔顿《中提琴协奏曲》的创作分析与版本研究[J].交响-西安音乐学院学报,2018(1).

[3]邢维凯.全面的现代化,充分的世界化:当代中国音乐文化的必要之路——关于“中国音乐文化自性危机论”的几点思考[J].中国音乐学,1997(4).

[4]邢维凯.音乐审美经验的感性论原理[J].中央音乐学院学报,1993(2).

J622

A

1003-1499-(2021)02-0095-05

王恪居(1986~),男,西安音乐学院管弦系副教授。

李松霖(1995~),男,西安音乐学院音乐学系2019届本科毕业生。

2020年度陕西省教育厅专项科研计划项目“‘新时代’视野下的中提琴‘中国化’时代属性研究”(编号:20JK0350)阶段研究成果。

2021-03-11

责任编辑 春 晓