思辨:“语文好玩”的高价值追求

钱卫秋

【摘要】本文立足于小学语文教学的实际情况,从“思辨”这一教学视角探究“语文好玩”的另一种样态,从“梳理教材,激发思辨温度”“设疑巧问,拓展思辨广度”“自主质疑,焕发思辨热度”“环环相扣,搭建思辨梯度”“比较异同,挖掘思辨深度”五个角度,剖析培养学生思辨能力的课例,阐明“语文好玩”价值追求的路径。

【关键词】“语文好玩” 语文教学 思辨能力

心理学家契克森米哈赖首次发现“心流”,并反复强调“人在心流状态下的表现最好”。快乐是短暂的,但是最高级的快乐,即有了“心流”的快乐,却往往余音绕梁,久久不衰;同理,好玩是一时的,但是最高级的好玩却意义深远,辐射一生。那么,“语文好玩”的高级状态是什么呢?笔者以为,这样的语文课堂一定有着思维蔓延、辨析开花的迷人场景,是充满思辨的课堂。

所谓思辨,就是思考、分析、辨别以及说服、解释的能力。它既包括思维能力,即理解内容,也包括语言表达能力。在过去很长一段时间,语文教学以理解内容为终极目标,学生在过度“讲解”中疲累;后来又过于强调学习表达,甚至产生了忽视理解感悟的速成表达,学生的思维在无趣的机械训练中成了“一潭死水”。语文教学应两者兼顾,缺一不可。想要实现这一点并非易事,需要从思考能力与辨析能力两方面出发,有意识地通过设定与搭建教学支架,引领学生积累思想、锤炼语言,让思想和语言齐飞共舞,在培养学生语文核心素养的同时,真正实现语文课堂教学“好玩”的高价值追求。

一、梳理教材,激发思辨温度

统编版教材的主编温儒敏教授曾表示,“语文能力低下,很大程度上就是思维能力低下。语文教学只有把语言表达的训练和思维训练结合起来,才是正路。”统编版教材有很多具有思维含量的课文:《小小的船》《黄山奇石》等,可以激活想象,发展形象思维;《狐狸和乌鸦》《曹冲称象》等,都蕴含着“之所以能成功,是因为——”这一类思维灵活性的训练价值;《“精彩极了”和“糟糕透了”》《惊弓之鸟》等在领会哲理中帮助学生树立了逻辑意识。

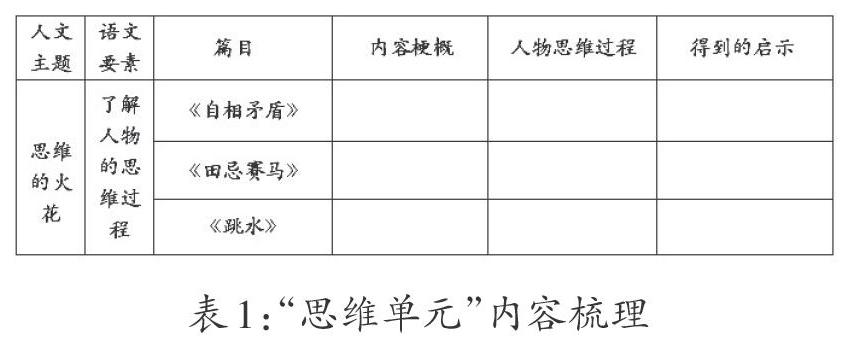

除了有意识地选编具有思维含量的课文,统编版教材还在五年级(下册)增设了“思维单元”。这个单元的人文主题是“思维的火花”,语文要素是“了解人物的思维过程”。

表1:“思维单元”内容梳理

学生通过阅读小古文《自相矛盾》,思考“其人弗能应”的原因,明白言行要一致,否则便是自相矛盾的道理;《田忌赛马》透过孙膑及时调整赛马出场顺序出奇制胜的故事,让学生看到做事从实际出发、灵活变通的重要性;《跳水》引导学生揣摩船长在危急时刻的心理及行为,从而启发学生在特殊情况下的超常思维、超常行动。教材这样用心编排,传递的信号不言而喻,那就是语文教学要营造学生思维发展的生命场,变原有的“一潭死水”为令生命拔节成长的“源头活水”。

二、设疑巧问,拓展思辨广度

对于思辨,小学阶段的学生是陌生的,年龄尚幼的他们思维水平有限,往往不知当从何思起,这就需要教师在教育教学的过程中搭建恰当的教学支架,善用“关键问题”为学生打开思路,指引其思辨方向,这样学生随后的自主思考才不至于空洞无物或信马由缰。

如执教统编版小学《语文》五年级(下册)的课文《杨氏之子》时,不妨牢牢抓住课后的挑战性任务“说说从哪里可以看出杨氏之子的机智”,围绕这一关键问题在课堂上展开思辨讨论,让学生寻找切实的理据。首先,“父不在,乃呼儿出”,当得知孩子的父亲不在时,孔君平并没有马上离开,而是叫出了这个孩子,可见,他和孩子较熟悉,而且知道孩子有代父待客之能;其次,“为设果”这一行为说明孩子不仅明白待客之礼,还能妥当张罗应对;再次,当孔君平无恶意地逗弄他“此是君家果”时,孩子顺势类推应答“未闻孔雀是夫子家禽”,却又以“未闻”的否定句式缓和气氛……所有这些都不可浅“悟”辄止,要有充足时间的讨论、体悟,让学生“小手林立、小脸通红”,各抒己见,使课堂思维枝蔓铺陈。如此,学生对杨氏之子“甚聪惠”的品质才有更直观的感知,也能从杨氏之子的一系列行为举止中丰富对“聪惠”的理解与思考,拓展思辨的广度。

三、自主质疑,焕发思辨热度

如果说教师引领思辨方向是基础,那么促进学生自主质疑,则是思辨能力在小学教学中的一大升级。提出一个高质量的问题,不是一朝一夕的事,经过教师在低、中年级时的慢慢引导,到了高年段,学生才有可能通过思考提出高质量的问题,进而在兴趣推动下进行思辨。

一节公开课上,某教师借班教学《山居秋暝》一诗,一个学生站起来提了个问题:“老师,这山里有人有鸟,为什么说它是‘空山?还是这山原本就叫‘空山?”显然这个问题并不在预设范围内,这个小小的插曲就被教师一两句话胡乱搪塞过去,问题也不了了之。作为观课者,我真切地感觉到学生的思维在刚刚启动的那一刻就偃旗息鼓了。

如我所见,为了课堂少些波折,教师剥夺了孩子质疑的机会,甚至为了保持教学进度,对他们的疑惑置若罔闻。久而久之,学生学习上的自觉、自主、自立将难以为继,这该是多大的失误啊。学生这个无心的问题实则很具张力, “空山”难道真是一座空山吗?非也。山中有月、有泉、有竹、有莲,还有人,显然,“空”并非是说山中无他物。那这里的“空”字又有何深意?不妨将问题抛给学生。“空”,在空间感受上,给人以空灵、空旷、邈远之感;在心理感受上,又让人感到心志单纯、由静至净。因此,我们可以揣测出这里的“空”其实重在写诗人的感受与心情。只有诗人的心是“静”的、“净”的,山才会是“空”的,“空”字是诗人超尘脱俗心境的體现。

当然,对于这个问题,学生可能在初读阶段并不能做到深入、到位的理解,然而,这并不妨碍师生、生生间的讨论与交流。这一阶段的讨论也不强求学生对每一个问题都得到比较明晰的答案,可以存疑,到学完古诗以后讨论,甚至可以带着问题课后研究。我们的课堂理应“从问题中来,到问题中去”,学生自主的思辨与探索、在问题关键处的聚焦与质疑,必将促进学生打破课堂预设的桎梏,主动、热情地在文本间来来回回行走、品析、理解、体会,生成精彩,绽放课堂!

四、环环相扣,搭建思辨梯度

学生思辨能力的养成不是简单的输入过程,它需要在教师的带领下“向青草更青处漫溯”。《枫桥夜泊》是统编版小学《语文》五年级(上册)的一首诗。五年级的学生在理解诗意后,能说出诗的情感色彩和基调,但是也只能说出“孤独”“寂寞”“悲伤”等粗浅、笼统的答案。从儿童认知的规律出发,我们可以用板块式的感悟取代原有的整体笼统感知,引导学生在板块化的阅读体验中逐步领略古诗词的情感,品读古诗词蕴含的意味。如教学《枫桥夜泊》时可以以“愁”字为线索设计板块:

这样四个板块由表及里,逐层递进,让学生从古诗词的表面文字窥见到了情与景的交融,产生了独特的审美体验,从而走进古诗词,走进诗人内心,对诗词意境、意味的感受也呈阶梯式渐入。在这个过程中,学生的思考是深刻的,言语是自然迸发的,收获是巨大的,语文当然是“好玩”的。

五、比较异同,挖掘思辨深度

从语文视角来看,“思”与“辨”这两者既是相辅相成,又是有机融合的。在语文课堂上,我们常常通过思考来分析文章深意,通过辨析来解析文章的深层内涵。学习统编版小学《语文》四年级(下册)一组群文《母鸡》《白鹅》《猫》后,笔者做了“有心人”,请学生再次比较阅读这三篇课文,看看作者的构思、描写手法和情感表达的异同之处。在教学《牛郎织女》这类民间爱情故事的群文阅读时,可以将古代四大民间故事从男女主人公、阻挠者、爱情过程、结果等角度进行梳理,从中发现异同之处。再比较中外爱情故事上述角度的异同,发现两者都有主人公和阻挠者两种角色,也有历经磨难等情节,但最后结局却存在明显差异。这种在“大单元教学观”关照下的教学行为,使学生一次又一次尝试着跳出单篇文章,站在更高、更广的角度看同类文本。在求同存异中,学生兴致勃勃地参与,在反反复复与文本对话、与作者对话、与伙伴对话的过程中,沉浸课堂、专注探寻,深化了思维,深刻了思想。

实践证明,“好玩”的语文课堂不是一时的热闹,“好玩”的语文课堂指向学生“思维的发展与提升”,离不开思辨的参与,真正“好玩”的语文课堂肩负着培养学生思辨能力的重任。一堂充满思辨意味、专注培养学生思辨能力的课堂,必定能无比熨帖地走进当下儿童的内心世界,在与生命对话的过程中,思与辨起承转合,不知不觉,更高、更曼妙的风景尽在眼前!

(作者单位:江苏省靖江市城中小学)

参考文献:

[1]温儒敏.温儒敏论语文教育(三集)[M].北京:北京大学出版社,2016.

[2]孙静.小学语文思辨性阅读教学探析[J].关爱明天,2016,000(005):451-452.

[3]罗培蓓.新课标下高中语文思辨性阅读教学实践方案分析[J].语文课内外,2019,000(011):157.

[4]樊金梅.小學语文思辨性阅读策略探讨[J].中国校外教育:中旬,2017,587(05):67-67.

[5][美]杜威.我们怎样思维·经验与教育[M].北京:人民出版社.2005.