基于数据挖掘技术探讨针灸治疗心律失常的取穴规律

庄锐,刘佳,范宗静,崔杰,刘用,任洁,吴旸

(1.北京中医药大学,北京 100029;2.北京中医药大学东方医院,北京 100078;3.北京市回民医院,北京 100054)

心律失常(cardiac arrhythmia)是一种常见的心脏疾病,多由于心脏冲动的频率、节律、起源部位、传导速度或激动次序的异常导致患者出现自觉心脏异常跳动,不能自主停止,常伴胸闷、头晕等一系列临床症状[1]。按照心律失常发生时的快慢分为快速性与缓慢性心律失常两大类,部分心律失常患者无明显症状,不需要接受治疗,但持续性室上性和室性心律失常患者有明显临床症状,严重者可出现血流动力学障碍,影响患者生活质量和活动能力,甚至出现心源性猝死等严重后果,故需要积极进行治疗[2-3]。随着经济发展,生活节奏的加快,人口老龄化的加重等因素作用下,我国心律失常的患病率逐年升高并出现发病趋向年轻化的势态,而且病死率持续上升[4]。因此,对该病充分认识以及合理规范化治疗成为重中之重。心律失常的西医治疗主要有β受体阻滞剂、胺碘酮、阿托品、异丙肾上腺素和非药物治疗射频消融术、起搏器植入等。西药治疗抗心律失常药物疗效并不十分理想,总有效率仅有 30%~60%,不仅存在停搏和传导阻滞的发生风险且副作用较多,而射频消融术作为有创性治疗手段,其治疗费用高昂的同时还有一定的复发率[5]。针灸治疗作为中医药传统疗法,不仅具有疗效确切、安全、副作用小、费用低廉的优点,又可以弥补西药的缺陷,对心律失常治疗意义重大。本研究通过对现代文献的收集、统计和分析,总结针灸治疗心律失常的选穴及配伍规律,为临床疾病治疗提供理论基础和文献依据。

1 资料与方法

1.1 检索策略

检索1982至2020年中国知网(CNKI)、万方数据知识服条平台(WF)、中国生物医学文献数据库(Sinomed)、维普全文数据库(VIP)、Pubmed数据库中针灸治疗心律失常相关文献。以“心悸、心律失常、快速性心律失常、早搏、心动过缓、病窦综合征、阵发性室上性心动过速、针灸、针刺、针灸疗法、针刺疗法、穴位疗法、刺血疗法、点刺、电针、贴敷埋线、拔罐”为主题词或关键词检索中文数据库,其余各项默认设置。以“palpitate、cardiac arrhythmia、tachyarrhythmia、bradycardia、sick sinus syndrome、acupoint strategy、acupuncture、electroacupuncture、cupping、arrhythmia”为 title检索Pubmed数据库。对检索结果进一步阅读,按照纳入标准及排除标准筛选文献,最终确定纳入文献。

1.2 文献纳入标准

①针灸治疗心律失常的临床研究文献;②研究对象明确为心律失常,以针灸疗法为主要治疗手段,单独或联合其他方法治疗的文献;③有明确的针灸穴位处方;④疗效评价标准为国际或国内通用标准。

1.3 文献排除标准

①不以针灸治疗为主要治疗手段的临床研究文献;②记载内容以理论探讨为主的文献;③文献中无具体用穴描述;④重复发表的文献;⑤个案报道的文献。

1.4 建立数据库

对纳入文献信息进行提取,规范并录入作者姓名、文献来源、腧穴名称、所在部位、所属经络、腧穴属性等文献信息。

1.5 数据分析

录入文献信息并建成针灸处方数据库。从数据库中归纳针灸治疗心律失常的选穴配伍规律。将取相同单穴治疗心律失常文献进行合并后归纳总结。将取多穴治疗心律失常文献的选穴配伍规律进行统计分析。采用SPSS21.0和SPSS Modeler18.0统计软件进行数据分析。

2 结果

2.1 纳入文献取穴个数统计分析

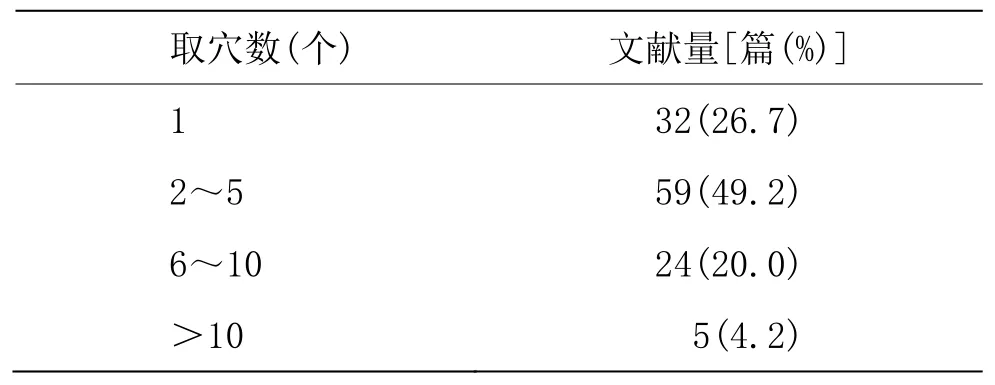

共检索到文献164篇,符合纳入标准的文献为120篇,共使用穴位总数为 57个,总频次 448次,涉及 13条经脉。将符合纳入标准的120篇文献进行归纳总结,发现针灸治疗心律失常的取穴以2~5个腧穴为主(占49.2%),其次为选取单穴治疗心律失常(占 26.7%),并将内关穴作为单穴治疗心律失常的主要选择。详见表1。

表1 取穴个数统计分析

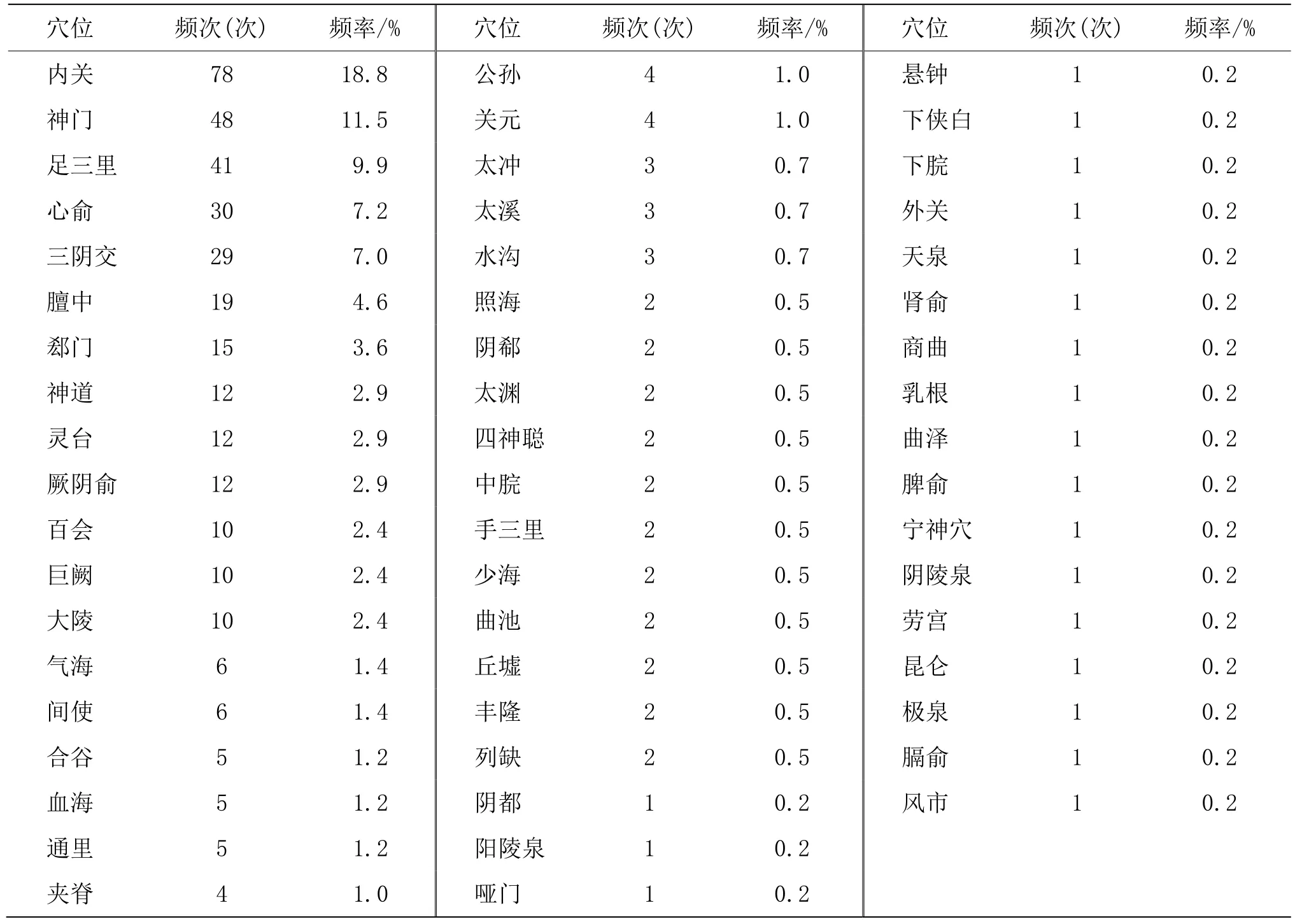

2.2 取穴频次统计分析

通过对 88篇针刺多穴位治疗心律失常文献中的穴位处方使用频次分析,腧穴共 55个,使用总频次共416次,其中使用频次≥10次的腧穴依次是内关、神门、足三里、心俞、三阴交、膻中、郄门、神道、灵台、厥阴俞、百会、巨阙、大陵,这些腧穴为针刺治疗心律失常中较为重要腧穴。详见表2。

表2 取穴频次统计分析

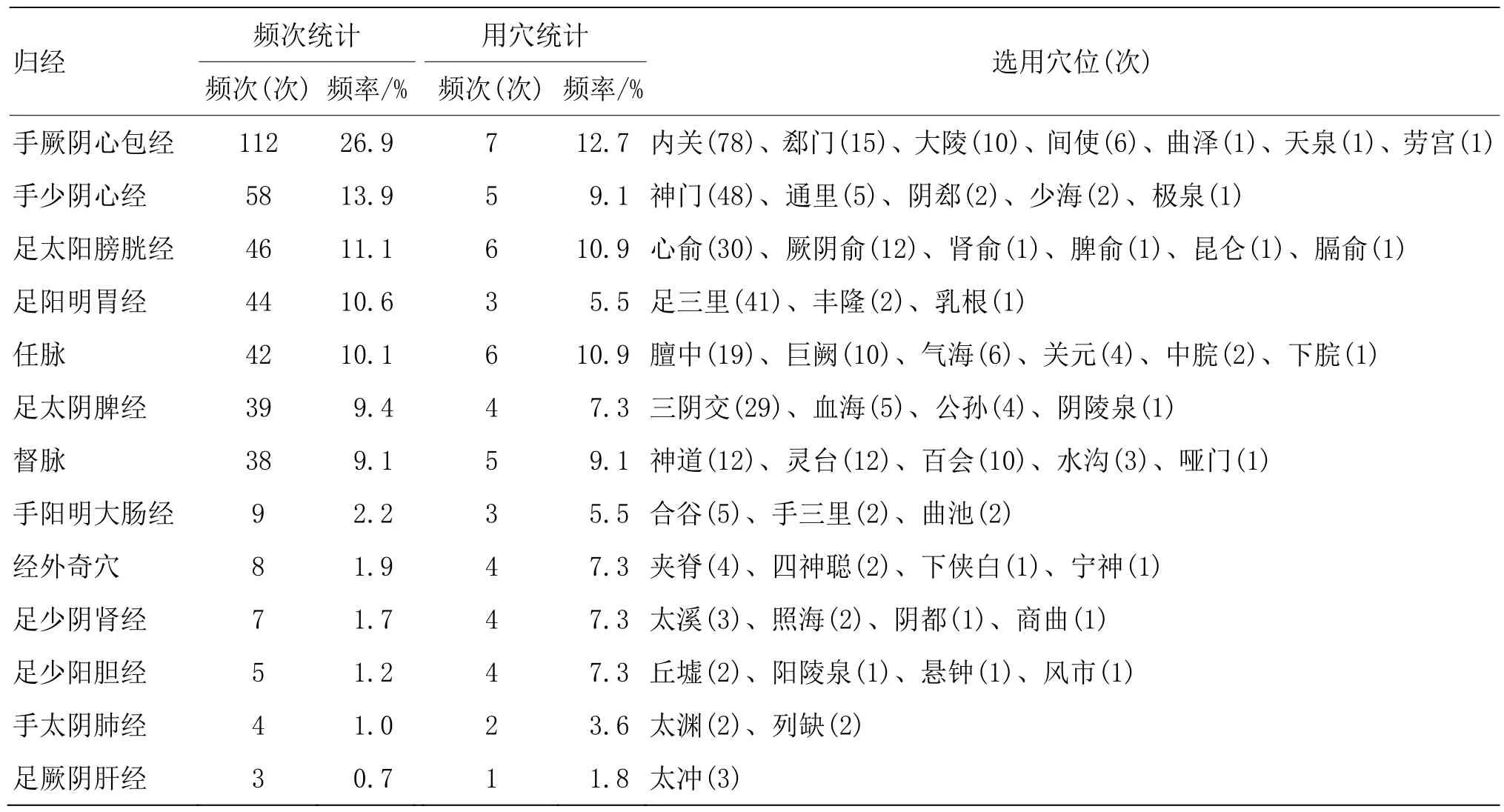

2.3 经络运用频次分析

通过对针刺多穴位治疗心律失常所选取的 55个腧穴归经情况和各经络出现频数,探究针刺治疗心律失常中腧穴与经络的关系,结果显示,针刺多穴位治疗心律失常共涉及13条经络,使用频次≥10次的经络依次是手厥阴心包经、手少阴心经、足太阳膀胱经、足阳明胃经、任脉、足太阴脾经、督脉。详见表3。

表3 经络运用频次分析

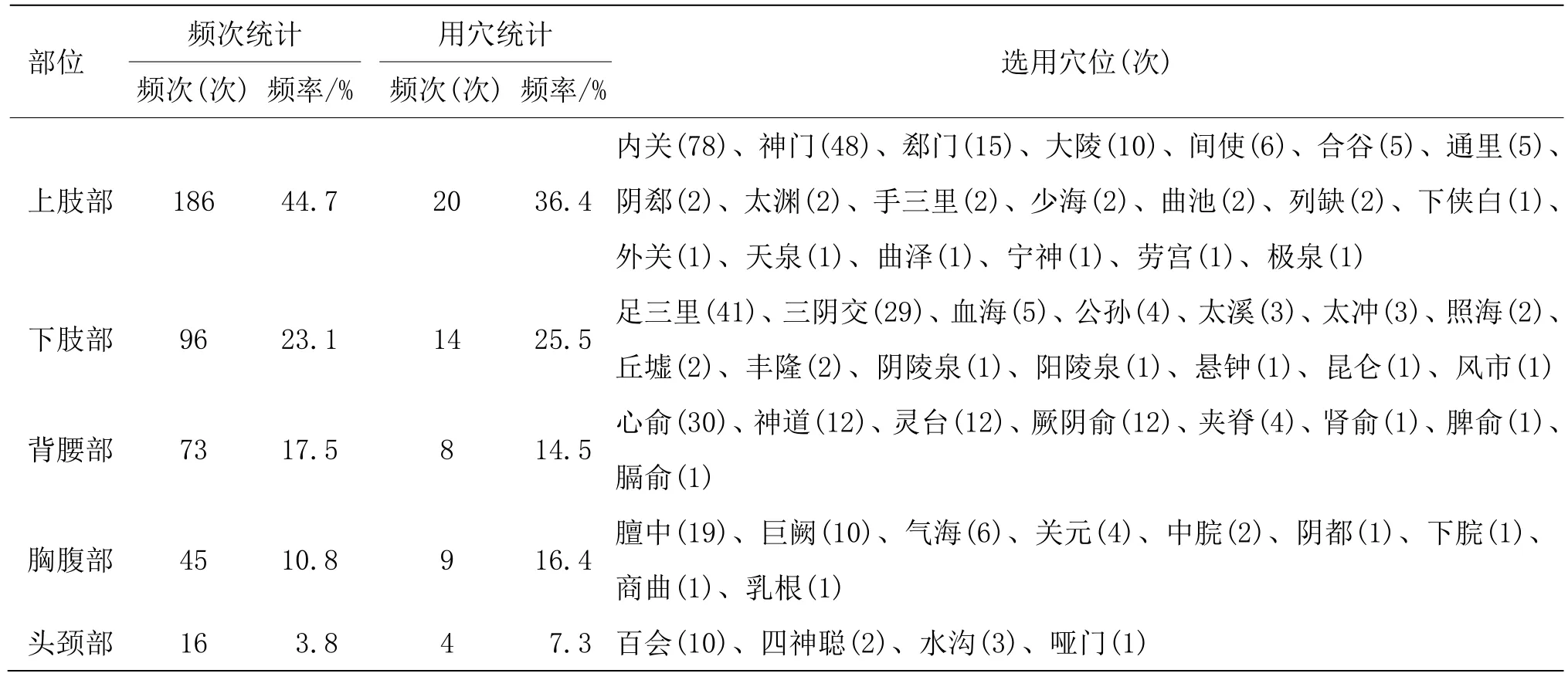

2.4 取穴部位频次分析

对针刺多穴位治疗心律失常所选取的 55个腧穴的体表部位进行统计分析,找出其取穴部位分布的规律。结果显示,针刺多穴位治疗心律失常涉及5个部位,选用腧穴最高的部位为上肢部,其次是下肢部、背腰部、胸腹部。详见表4。

表4 取穴部位频次分析

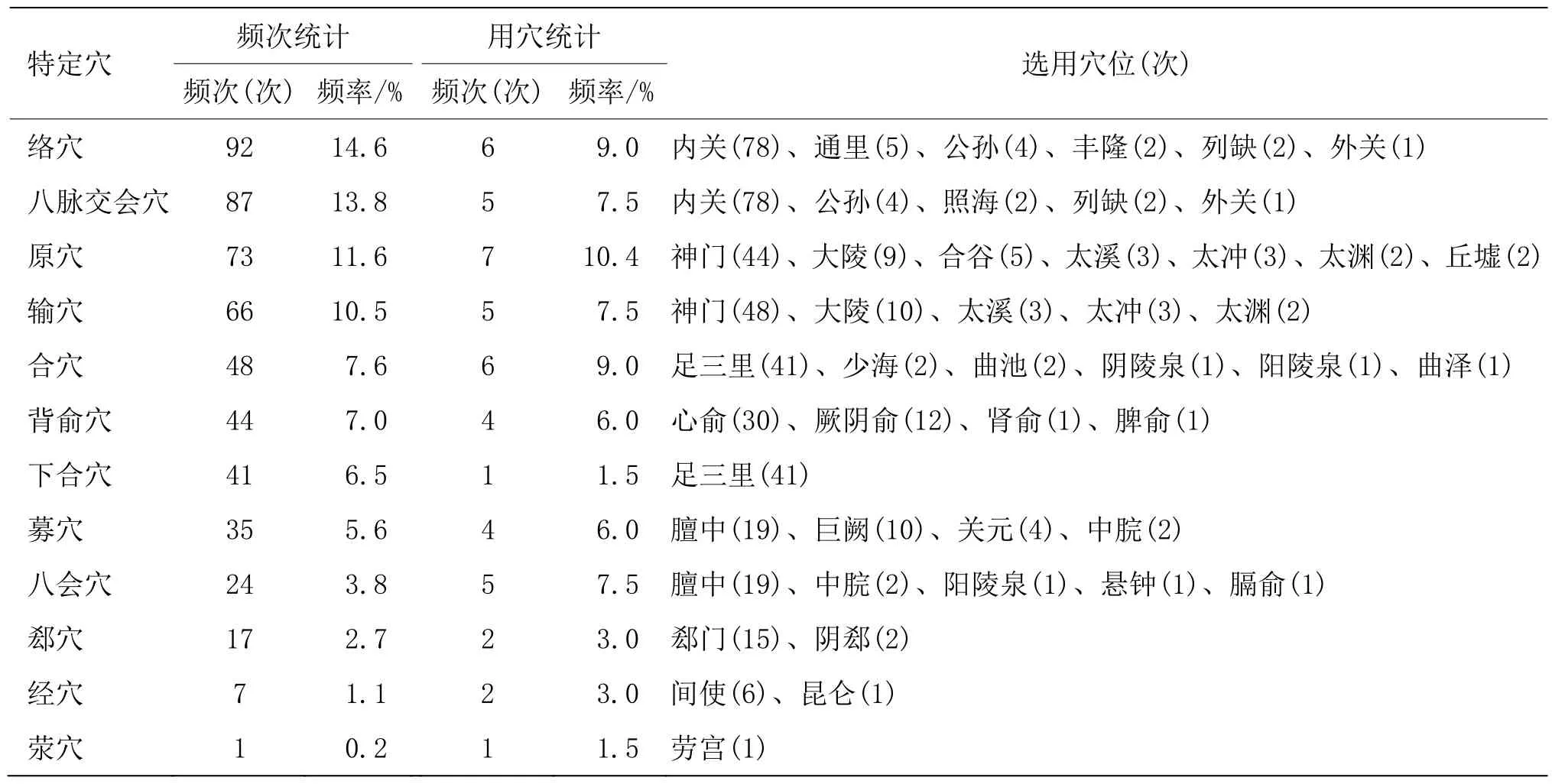

2.5 特定穴频次分析

通过对针刺多穴位治疗心律失常所选用的 55个腧穴的特定穴属性进行分析,探究特定穴在其中的应用规律,由于某些腧穴不止为一种特定穴,如内关既属于络穴又属于八脉交会穴,因此,特定穴的使用率采用以下公式。特定穴使用率(%)=[(腧穴总使用频次-非特定穴使用频次)/腧穴总使用频次]×100%,通过公式演算特定穴的使用率为85.7%。共涉及12类特定穴,其中络穴的使用频率最高,其次是八脉交会穴,原穴。详见表5。

表5 特定穴频次分析

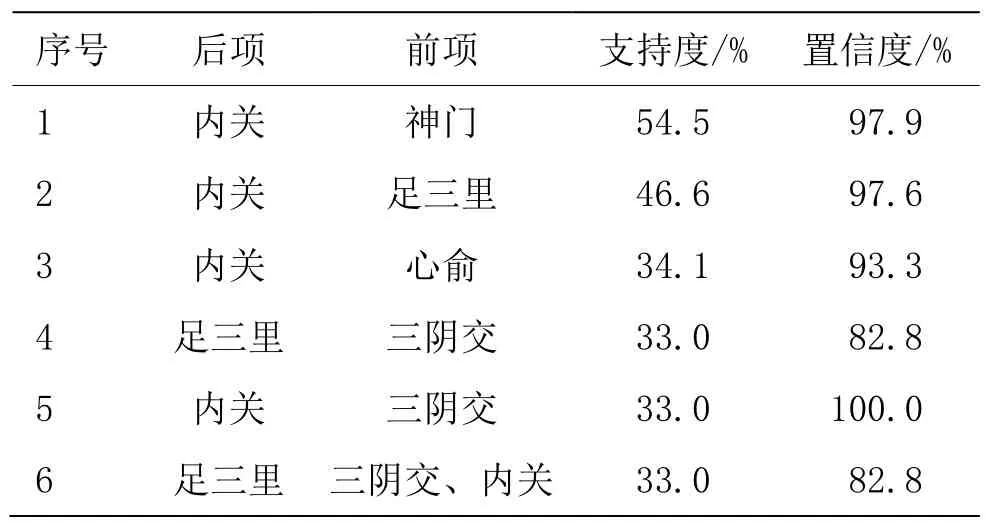

2.6 腧穴关联规律分析

对频次≥5次的高频腧穴进行关联性分析,采用支持度和置信度表示腧穴配伍关系的效用性。设置支持度为 30%(前项和后项同时出现在所有处方中所占的机率),置信度为 80%(前项出现的前提下后项出现的机率),结果显示,符合条件的一共有6组,分别是内关-神门、内关-足三里、内关-心俞、足三里-三阴交、内关-三阴交、足三里-三阴交-内关。详见表6。

表6 腧穴关联规律分析

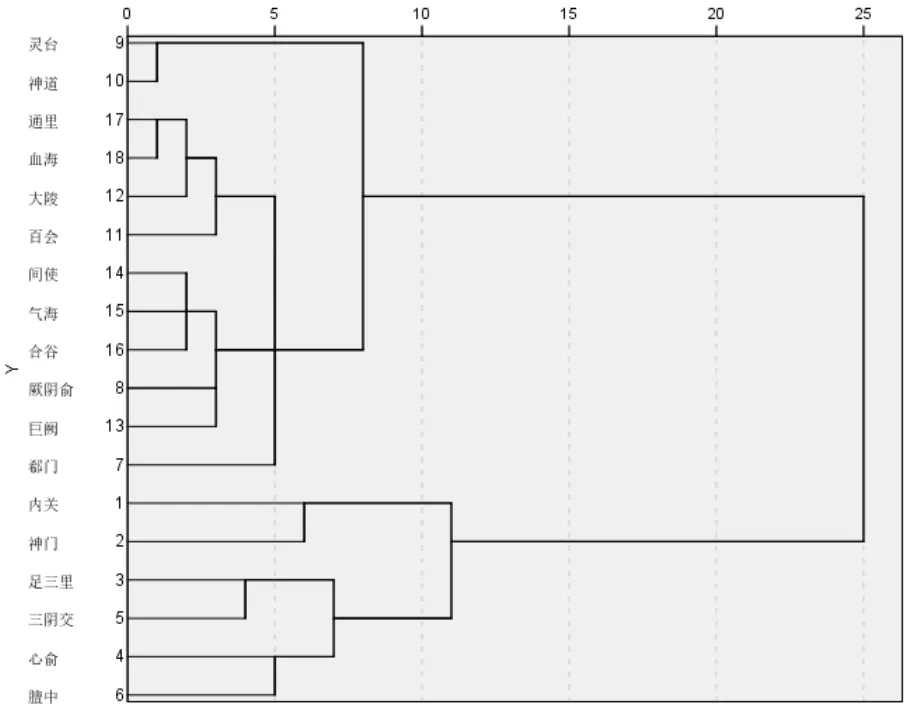

2.7 主穴聚类分析结果

运用Ward聚类法对频次≥5次的高频腧穴进行聚类分析,针刺多穴位治疗心律失常的高频腧穴可分为三类,内关、神门、足三里、三阴交、心俞、膻中,神道、灵台,通里、血海、大陵、百会、间使、气海、合谷、厥阴俞、巨阙、郄门。详见图1。

图1 主穴聚类分析图

3 讨论

心律失常属于中医学“心悸”“怔忡”范畴,中国古代文献早期并未出现“心悸”“怔忡”的病名,仅有关于心悸、怔忡的临床症候及治疗方法的记录。“惊则心无所依,神无所归,虑无所定,故气乱矣。”《灵枢·经脉》:“心主手厥阴心包络之脉……是动则病……甚则胸胁支满,心中澹澹大动。”张仲景在《金匮要略》中首次提出“惊悸”病名,且有“动则为惊,弱则为悸”的记载,并提出“伤寒脉结代,心动悸,炙甘草汤主之”的治疗方法。心悸的病因病机较为复杂,随着历代医家对该病的深入认识,将该病的病因病机总结为虚实两个方面。虚者主要由于各种原因导致的气血阴阳不足或失调,致使心失所养,导致心悸发生;实者多为痰火扰心、气血瘀滞导致心脉运行不畅发为心悸[6]。针刺作为心悸的治疗方法由来已久。研究[7-12]表明,针刺可以调节机体神经系统功能,降低交感兴奋,改善自主神经系统均衡性,消除异位起搏点,纠正心律失常;改善心肌细胞动作电位,阻断快速性心律失常心肌细胞离子通道,减少心律失常的发生;增加心脏供血,改善心肌细胞缺血缺氧状态,纠正因心肌缺血导致的心律失常,并通过对人体穴位不同强度的刺激,起到“通经脉,调气血”的作用,从整体上调节脏腑气血阴阳,从而达到恢复正常心律的目的。

本研究结果表明,针刺单穴治疗心律失常以内关为主,内关、神门、足三里、心俞、三阴交、膻中则是针刺多穴位治疗心律失常最常用腧穴。内关穴为手厥阴心包经络穴,八脉交会穴中阴维脉的会穴,一直作为治疗心胸疾病的首选穴。《针灸甲乙经》:“心澹澹而善惊恐,心悲,内关主之。”《备急千金要方》:“凡心实者,则心中暴痛,虚则心烦,惕然不能动,失智,内关主之。”内关为内在的关要,可以疏通经络治疗心包经及前臂疾病,具有宁心安神、理气止痛的功效。心为君主之官,主血脉亦主神明,心包与心相通,心包络为心之所主,心包是心的外膜,络是膜外气血通行的道路,外邪侵心由心包代为受邪,故邪犯心包影响心脏功能的疾病皆取内关穴[13]。神门又名中都,是手少阴心经的输穴、原穴,为心经的气血物质聚散之处,是心经的动力源泉。《千金翼方》:“神门,主数噫恐悸少气。”针刺该穴可发挥补益心气、宁心安神的功效,研究表明,针刺神门穴具有抑制经下丘脑刺激诱发的室性期前收缩,缩短心律失常时间的作用[14]。足三里为足阳明胃经合穴、下合穴,为补虚的要穴,多数医家认为心律失常的主要病机为心气不能主血脉,血脉运行失畅所致,可以通过针刺足三里起到补益气血、调畅气机、调和脾胃进而达到治疗目的。心俞归属于足太阳膀胱经,为心的背俞穴,是心脏经气转输之地,具有养血宁心、理气止痛、通络宽胸的功效。三阴交归属足太阴脾经,通过经脉与心相联系,为足太阴、厥阴、少阴经的交会穴,既可补脾又可理血调心,通过改善血液循环,增加心脏供血纠正因缺血缺氧导致的心律失常[15]。膻中穴位居胸中,作为心包经气血重要输送之地,是心包募穴又是气之会穴,通过针刺膻中穴达到调理气血,调整心脏节律的作用。

对纳入文献经络总体分布趋势归纳分析,在经络选用方面,治疗心律失常选取经络主要以手厥阴心包经、手少阴心经及足太阳膀胱经为主,其中以手厥阴心包经最为常用,数据挖掘结果表明针灸治疗心律失常的选穴遵循“经脉所过,主治所及”的循经取穴原则。在腧穴选取部位方面,有按照部位取穴的规律,上肢内关、神门,下肢足三里、三阴交选取频次较多,体现了“腧穴所在,主治所及”“经络所通,主治所及”的近部选穴及远部选穴选穴规律。在穴位属性方面,选取的腧穴主要以特定穴为主,其中以络穴、八脉交会穴、五腧穴最为多见。络穴居于首位,为络脉在本经别出部位的腧穴,可治疗其络脉的虚实病症,起到调节和平衡人体气血阴阳的作用[16]。八脉交会穴为十二经脉与奇经八脉相通的穴位,《医学入门》中有记载“周身三百六十五穴,统于手足六十六穴,六十六穴又统于八穴”表明八脉交会穴不仅有沟通十二经脉并对十二经气血起着调节作用可治疗全身疾病。原穴是脏腑原气经过和留止的部位,“五脏有疾,应出十二原”,当脏腑发生病变时可在原穴表现出来,针刺原穴可以使三焦原气通达,起到扶正御邪、调节脏腑经络的作用[17]。

对针刺多穴位治疗心律失常的高频腧穴进行关联分析,得到符合条件的6组穴位组合,结合临床取穴分析,从中得到3组相关性较高的穴位组合,分别是内关-神门、内关-足三里、内关-心俞。内关-神门的支持度 54.5%,置信度 97.9%,说明其为针刺治疗心律失常的重要穴位组合,体现了原络相配的取穴法则,两者相伍具有调节心之气血阴阳,输布经气,调整脏腑功能的作用。内关-足三里的支持度46.6%,置信度97.6%,足三里为胃下合穴,足阳明胃经为多气多血之经脉,配合内关可改善循环,调节心脏功能,起到养血宁心、安神定惊的功效。内关-心俞的支持度34.1%,置信度93.3%,内关与心俞相配伍共奏补虚扶正、宽胸宁心安神之功。对高频腧穴进行聚类分析得到3个聚类群,其中内关、神门、足三里、三阴交、心俞、膻中即是同一类群,又作为针刺治疗心律失常使用频次前 6位的腧穴,突显了该类群腧穴在治疗心律失常中的重要地位。内关与神门分属于手厥阴心包经与手少阴心经,两经不仅在经脉循行上相互联系,共同起于胸中,循行于上臂内侧,而且内关具有一络通两经的特点,使得两经通过内关相互联系,针刺这两腧穴起到补益心气、宁心安神的功效。三阴交与足三里相伍,二者属表里经相配,一表一里,一脏一腑,一阴一阳,可起到补益后天之本,充养周身气血的功效。心悸病位在心,心俞穴为心的背俞穴,可散发心室之热,膻中为心包络穴及气之会穴,可调节心包经气血,针刺可改善局部情况并配合远端内关、神门、足三里、三阴交,起到疏通经脉、调畅气血的作用。

综上所述,针刺治疗心律失常的腧穴选择较为集中,经络选择上以手厥阴心包经、手少阴心经及足太阳膀胱经为主;选择腧穴部位以四肢多见;重视特定穴的使用,尤其是络穴、八脉交会穴、原穴,注重原络配穴法。