小鼠脊髓损伤打击模型精细行为的比较研究

颜义彤,白 帆,荆瀛黎,王立淼,李子晗,于 艳

(1.中国康复科学所,北京100068;2.首都医科大学康复医学院,北京100068;3.北京脑重大疾病研究院神经损伤与修复研究所,北京100068;4.神经损伤与康复北京市重点实验室,北京100068)

脊髓损伤(spinal cord injury)是临床上常见的严重致残疾病,脊髓结构和功能损伤可造成损伤平面以下运动、感觉和自主神经功能障碍[1]。现有的脊髓损伤动物模型的运动功能行为学评价方法有开放场实验[2-3]、BBB(Basso,Beattie&Bresnahan Locomotor Rating Scale)/BMS(Basso Mouse Scale)评分[4]、步态分析[5]、网格爬行[6]及肢体肌力试验[7]等许多种类,但绝大部分行为学评价手段仅针对损伤平面以下的运动功能障碍进行评估。同时,传统的行为学检测手段需要将动物置于陌生设备中,扰乱其原有的生活环境,可能导致与压力相关的行为、激素或神经递质改变,从而影响行为学数据的正确解读和重复性[8]。因此,为一次性评价更多种类的行为学改变,减少动物环境应激及其引起的数据偏移,近年来家笼(homecage)行为学评价得到了广泛发展和应用,用于监测动物在熟悉的原始笼盒环境中无压力状态下的自发行为[9]。

本研究组使用一种通用的、自动化和高通量的行为学检测系统[3],对小鼠在家笼内的自发行为进行分析。这种自动行为评估记录系统能对动物的行为谱进行全面和详尽的评估,同时不影响动物在家笼中的自发行为,具有较高的客观性和可重复性,可以反映动物数十种常见自发行为异常[10]。本研究对脊髓损伤小鼠进行了家笼内精细行为检测,观察其探索、运动和自我照顾等行为异常及其随时间的改变情况。

1 材料与方法

1.1 试剂与仪器

异氟烷购自深圳市瑞沃德生命科技有限公司(货号R510-22);注射用青霉素钠购自华北制药有限责任公司(国药准字H13020656,4×106U/支);脊髓打击器购自美国PSI公司(型号IH-0400);HomeCageScan动物精细行为分析系统购自美国CleverSys Inc公司。

1.2 实验动物及分组

8周龄雌性C57BL/6小鼠21只,购自北京维通利华实验动物技术有限公司[SCXK(京)2016-0006],饲养于中国康复研究中心SPF级动物设施[SYXK(京)2015-0047]。饲养环境温度为20~26℃,相对湿度为40%~70%,环境噪声≤60 dB(A);动物自由饮食饮水,昼夜12 h更替。所有动物实验操作均经首都医科大学动物实验及实验动物福利委员会审核批准(AEEI-2021-200)。实验动物随机分为假手术组和脊髓损伤组,其中假手术组小鼠11只,脊髓损伤组小鼠10只。

1.3 脊髓损伤小鼠模型制备

参照文献[11]构建脊髓损伤小鼠打击模型。用异氟烷与30%氧气和70%氮气的气体混合物麻醉小鼠:4%异氟烷诱导麻醉,1%~2%异氟烷维持麻醉。假手术组仅行T10椎板切除术;脊髓损伤组接受T10椎板切除术和脊髓打击,打击力度为0.7 N。术后皮下注射青霉素2×104U,连续7 d。每天给予下腹部按摩,挤压膀胱2~4次以帮助排尿,直至反射性排尿建立。所有动物于术后第5周,行为学检测结束后,在2%异氟烷麻醉下采用颈椎脱臼法处死。

1.4 家笼内精细行为检测

录像设备置于透明家笼前方,动物被单独放置于笼中,上方设有饮食饮水区,下方铺适量垫料,笼内不放置其他丰容物品。视频采集设施位于屏障环境内,家笼为开放式笼位,由四面白色板材包围,配有通风及照明设施,隔绝外界刺激。记录于每日早上9点开始进行,持续2 h。视频以AVI格式录制,使用HomeCageScan软件(CleverSys Inc.,美国)对生成的视频进行分析,小鼠活动数据用该行为所占时间的百分比表示。

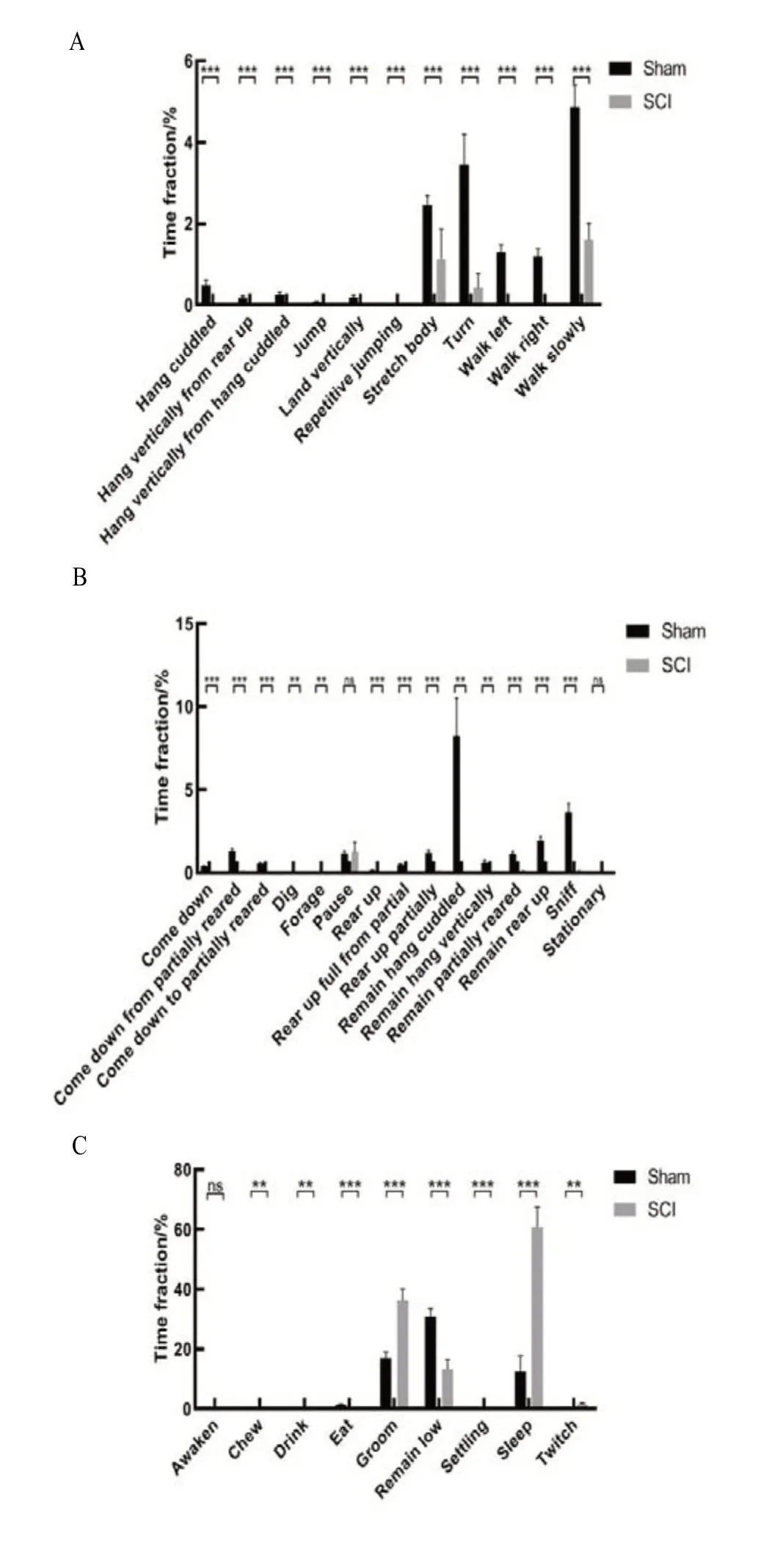

运用HomeCageScan精细行为记录分析系统对家笼内动物进行2 h的行为学记录。将自动分析记录到的32种行为分为探索相关行为、自主运动相关行为及自我照顾相关行为共3个集群[12],集群内的行为存在明显的聚类相关性[10]。探索相关行为包括俯身、挖掘、寻觅、直立、嗅等,与动物的探索动机相关,见表1。自主运动相关行为包括悬吊、跳跃、行走等,与动物运动能力相关,见表2。自我照顾相关行为包括饮食、饮水、理毛、睡眠等,是动物固有的自我照顾行为,见表3。

表1 小鼠探索相关行为定义Table 1 Definitions of exploratory behaviors of mice

表2 小鼠自主运动相关行为定义Table2 Definitionsof voluntary movementsof mice

表3 小鼠自我照顾相关行为定义Table 3 Definitions of self-care behaviors of mice

1.5 数据统计学分析

采用SPSS 17.0统计学软件进行数据处理。计量资料服从正态分布,以±s表示;两组动物间进行t检验,比较脊髓损伤组和假手术组差异是否有统计学意义;组内进行配对t检验,比较每种行为损伤2~5周与第1周的差异是否有统计学意义。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 脊髓损伤小鼠家笼内精细行为异常

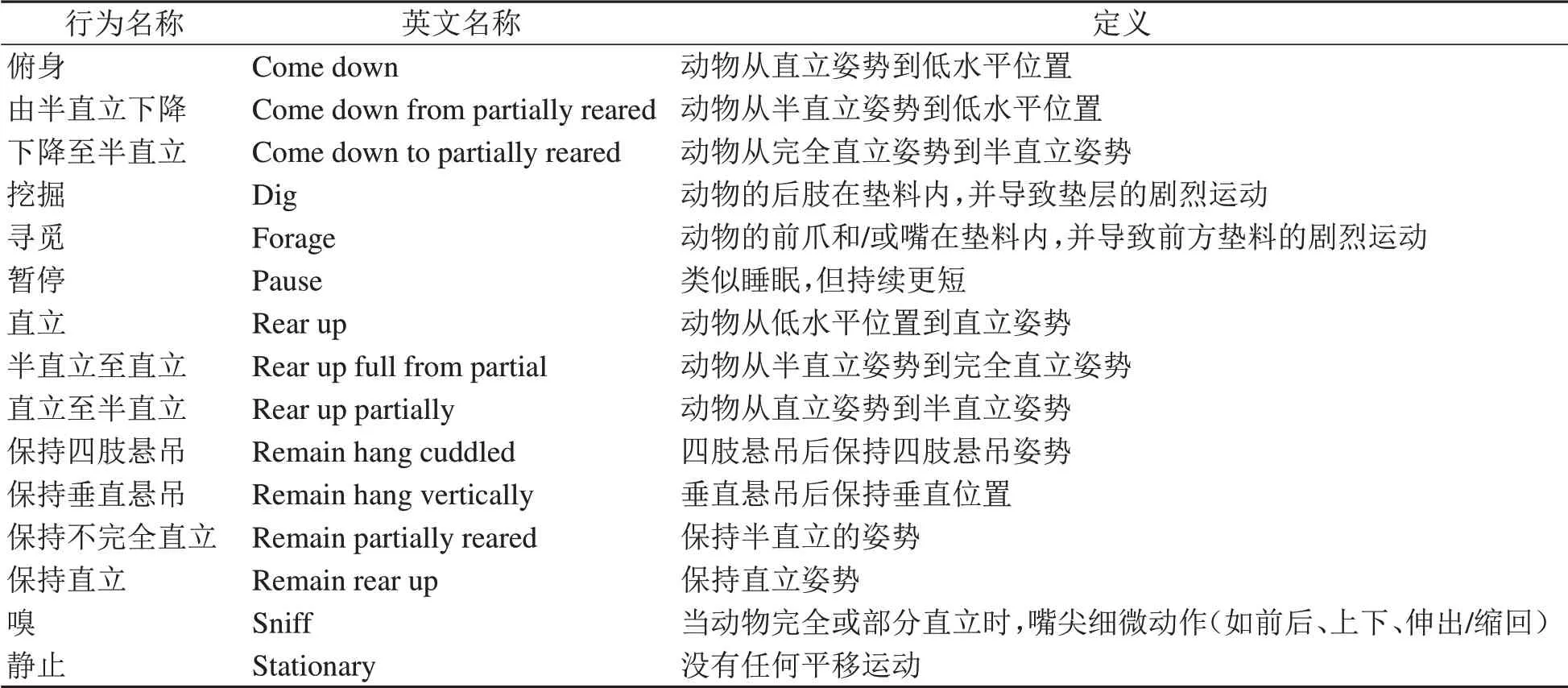

小鼠行T10椎板切除术和脊髓打击后1周进行家笼内自发行为视频的录制及分析,结果显示探索相关行为、自主运动相关行为及自我照顾行为这3种行为集群中,脊髓损伤小鼠与假手术组小鼠相比均存在显著异常(P<0.01),提示脊髓损伤早期即可引起动物探索行为(图1A)、运动功能(图1B)及自我照顾(图1C)的习惯性行为改变。

图1 脊髓损伤1周后两组小鼠探索行为(A)、自主运动行为(B)和自我照顾行为(C)的时间占比情况比较Figure 1 Comparison of the exploratory behaviors(A),voluntary movements(B),and self-carebehavior(C)time fraction between the two groups of mice 1 week after spinal cord injury(SCI)

2.2 脊髓损伤小鼠术后1~5周探索相关行为随时间变化

从探索相关行为中选取直立和嗅2种最具代表性的活动,观察其随时间的变化情况。结果显示,脊髓损伤小鼠由于后肢瘫痪,直立行为的时间占比极低,与假手术组小鼠相比有显著差异(P<0.01);但与术后第1周相比,术后第4周直立时间所占比例出现了明显恢复(P<0.05,图2A)。另一探索相关的嗅探行为在脊髓损伤后的第3周和第4周与第1周相比出现恢复(P<0.01),但仍与假手术组存在较大差异(P<0.01,图2B)。以上结果提示,脊髓损伤小鼠的探索行为出现明显障碍。然而这种探索行为的障碍可能是由探索动机降低引起,也可能是后肢运动障碍的结果。

图2 脊髓损伤1~5周后两组小鼠探索相关行为的比较Figure 2 Comparison of the rearing up behaviors(A)and sniffing behaviors(B)time fraction between the two groups of mice1-5 weeksafter spinal cord injury(SCI)

2.3 脊髓损伤小鼠术后1~5周自主运动相关行为随时间变化

在自主运动相关行为中,选择缓慢行走和跳跃行为,观察其随时间的变化情况。结果显示,脊髓损伤小鼠的缓慢行走行为在损伤后第2~4周时与第1周相比有明显恢复(P<0.05),但仍与假手术组存在显著差异(P<0.05,图3A)。而跳跃行为一直保持较低时间占比,直到术后第5周才与术后第1周相比出现恢复(P<0.05),但仍与假手术组差异明显(P<0.05,图3B)。

图3 脊髓损伤1~5周后两组小鼠运动功能相关行为的比较Figure3 Comparison of the slow walking behaviors(A)and jumping behaviors(B)time fraction between thetwo groups of mice 1-5 weeks after spinal cord injury(SCI)

以上结果表明,脊髓损伤后动物的自主运动功能可随时间出现一定程度的恢复,表现为缓慢行走行为逐渐增多;但高度依赖后肢功能的运动,例如跳跃行为,则无法随时间推移而出现改善。

2.4 脊髓损伤小鼠术后1~5周自我照顾行为随时间变化

在自我照顾的习惯性行为中,选择理毛和抽搐行为,观察其随时间的变化情况。折线图显示,假手术组小鼠的理毛行为在术后1周略有升高,从第2周开始稳定在较低水平;脊髓损伤组小鼠的理毛行为与假手术组小鼠相比,在术后2~5周均保持在较高水平(P<0.01,图4A)。同时,两组小鼠在睡眠中的抽搐行为也于术后5周保持较高水平(P<0.01,图4B)。

图4 脊髓损伤1~5周后两组小鼠自我照顾相关行为的比较Figure 4 Comparison of the twitching behaviors(A)and grooming behaviors(B)time fraction between the two groups of mice1-5 weeksafter spinal cord injury(SCI)

以上结果表明,脊髓损伤后小鼠的理毛和抽搐行为保持较高水平,且随时间无明显恢复。过度理毛通常被认为是疼痛的行为学表现[13],而睡眠中的抽搐行为反映了脊髓损伤后的痉挛现象[14]。两组动物理毛行为随时间变化的结果提示,脊髓损伤组小鼠与假手术组小鼠相比长期持续的理毛行为增加可能是与中枢性疼痛相关,而不是手术时皮肤切口和肌肉牵拉所致。以上结果提示,脊髓损伤小鼠可能存在长期持续的中枢性疼痛症状。

3 讨论

脊髓损伤患者90%以上由外伤引起,以青壮年居多,给社会和家庭带来了巨大的负担[15]。脊髓是感觉、运动、自主神经的传导通路,损伤后传导通路中断,往往造成患者的运动和感觉功能丧失[16]。本研究首次在脊髓损伤小鼠中进行家笼内自发精细行为记录,使用HomeCageScan系统进行快速分析,提示脊髓损伤小鼠在探索、自主运动和自我照顾等方面存在广泛的行为学异常。

本研究结果显示,脊髓损伤后小鼠探索行为在术后2~4周出现恢复,但与未损伤情况下的探索功能仍有较大差距。由于探索行为在一定程度上依赖动物的运动能力,因此在脊髓损伤小鼠中评价其探索动机的变化不能排除运动功能的干扰。尽管HomeCageScan系统对行为组学变化的敏感性很高,但是笔者认为系统记录到的探索行为并不能完全作为评价脊髓损伤小鼠探索动机的指标。因此,本研究进一步检测脊髓损伤小鼠的自主运动相关行为。结果显示,自损伤后第2周起,脊髓损伤小鼠以行走为代表的基本运动功能出现恢复,并在2~5周稳定,这与在相同模型中采用BMS方法评价后肢运动功能的结果一致[11];但是脊髓损伤后高度依赖后肢力量的跳跃行为未显示出相应的恢复。

目前,针对日常行为的检测识别,可用的动物行为学范式很少,且敏感性低,因此限制了对脊髓损伤动物模型除运动障碍外其他异常行为的研究。而且针对脊髓损伤动物的常规行为学检测多集中在对下肢运动功能的评价,例如常用的BBB/BMS评分、旷场行为、步态分析、肌力测试等。本研究中,HomeCageScan系统提供了对动物前肢功能(如垂直悬吊)、整体功能(如四肢悬吊、多种行走行为)、运动协调灵活性(如转向、垂直落地)和后肢力量(如跳跃、连续跳跃)的全面客观判断,排除了常用评分系统的主观性,同时填补了对脊髓损伤小鼠后肢运动功能以外的整体运动能力评价的空白。

本研究还发现脊髓损伤后,以理毛和抽搐为代表的自我照顾行为未观察到显著恢复,而假手术组小鼠仅在术后1周显示出轻微的理毛行为增加,提示脊髓损伤小鼠可能存在持续的神经病理性疼痛。已知中枢性疼痛是脊髓损伤后的一种顽固并发症,成因复杂,症状持续,且无有效治疗手段,严重影响患者的生活质量[17-18]。大多数脊髓损伤患者反映存在持续疼痛症状,其中40%~50%为神经性疼痛[19]。而持续疼痛会引起患者对日常行为的回避,导致焦虑、抑郁等,进一步加重患者日常行为模式异常[20-21]。目前,针对脊髓损伤后神经病理性疼痛的研究较少,其主要原因是缺乏恰当的行为学评价指标,一般应用于机械性疼痛和热敏性疼痛的评价方法如操作性条件反射试验[22]、甩尾试验及爪回缩试验[23-24]均因受制于脊髓损伤小鼠下肢功能严重损伤,在脊髓损伤后神经病理性疼痛的研究中未能广泛应用。

需要指出的是,在行为神经科学研究中,选择合理的行为学测试方法是获得客观、全面和可重复的行为学数据的关键[10]。许多研究者对动物行为学多参数评估的必要性进行了讨论,而自动行为视频记录可以客观全面地反映动物在家笼中自发的日常精细行为。目前,多参数自动行为视频分析系统已在术后疼痛[13,25-26]、偏头痛[12,27]、昼夜节律[28]、神经退行性疾病[29-30]和多种转基因小鼠的行为学评估[3]中广泛应用,并得出了详尽、可重复的实验结果。

综上所述,本研究较为全面地阐述了脊髓损伤小鼠的日常行为变化,可为脊髓损伤的治疗效果评价提供新的指标,也为脊髓损伤动物模型的疼痛、心理障碍评估提供更敏感的手段。在今后脊髓损伤的治疗效果研究中,尤其是针对脊髓损伤除运动障碍外其他症状的治疗效果评价时,动物日常精细行为记录分析系统具有广泛的应用前景。