启发讨论式教学法在吸收教学中的应用

童敏曼 秦正龙

(江苏师范大学 化学与材料科学学院,江苏 徐州 221116)

化工原理是一门重要的工程技术基础课程,是应用化学、环境工程、制药工程、材料科学等专业必修的一门主干课[1],具有概念多、公式多、习题多、图表多、计算复杂、综合性大、工程观念强等特点[2,3]。在教学过程中,教师认为教的已经很好了,但学生对知识的理解、掌握及应用不够;学生认为学的很刻苦了,但总有一过就忘、一用就错、上课清楚、作业糊涂、学不懂记不住的感觉,不能形成完整的知识体系[4,5],出现“教师忙于讲解,学生难于理解”的窘境[6]。究其原因主要有两点。其一是教师的教学方式。目前,尽管教学的方式已多种多样,但受传统教学思想的影响,多采用单一的以“教”为中心的“填鸭式”教学,并形成了一种定势,即“我讲你看”、“我讲你听”的教学模式,忽视了学生的主体性,知识是被灌输给学生的,而不是学生主动思考获得的,学生的创新性思维缺失。其二是学生的学习方式。学生的学习是被动的学习,往往是教师讲学生听,教师讲学生记,教师教到哪里,学生学到哪里,缺乏自主学习。因此,要想使学生真正掌握化工原理课程的知识内容,就要培养学生学习的主动性和学习兴趣[7,8]。为此,许多教师在化工原理教学过程中进行了积极的探索[9-12]。我们在教学过程中采用启发讨论式教学法(以吸收单元操作教学为例),将传统的以“教师为中心”的教学模式转变为“以学生为主体、教师为主导”的教学模式,取得了良好的教学效果。

1 启发讨论式教学法的基本内涵

现代教学论认为,教学必须以学生的发展为宗旨,启发学生思维为核心,调动学生学习的主动性和积极性,发挥其主体作用。所有的教育、教学活动都应使每一个学生的个性得到自由充分的发展。

启发讨论式教学就是教师根据教学目的、教学内容、教学环境及学生的知识基础、认知水平、接受能力等实际情况,采用启迪、引导、讨论、点拨、汇报、对比、总结等手段唤醒学生自主学习意识,调动学生学习的主动性和积极性,充分发挥其主体作用,促使学生积极主动获取知识的一种教学方法[13,14]。该方法将传统的“一言堂”转变成为“群言堂”,将单一的“满堂灌”转变成为开放的启迪与探讨,形成和谐的师生互动、生生互动,产生教学共振。学生由学会向会想、会学、会用转变,自发产生“我要学”的激情,提高自学能力、组织能力、表达能力、协作能力和独立观察、发现、分析解决问题的能力,实现最佳教学效能。

2 应用

2.1 在确定设计条件中的应用

吸收塔设计型计算的目的是求填料层的高度Z。一般给定的条件是:惰性气体的摩尔通量V、气体中溶质组分入塔浓度Y1、气体中溶质组分出塔浓度Y2(或回收率η)、平衡关系Y=f(X)(或相平衡常数m)、气相总体积吸收系数KYa。可供选择的条件是:吸收的流向(逆流、并流),吸收剂入塔浓度(X2,逆流),吸收剂的摩尔通量L,溶剂的再循环等。

对于吸收操作中溶剂的再循环学生是很茫然的,因此,教师首先提问“吸收的目的是什么”,学生很快就回答“为了获得出塔浓度X1较高的液体产物”,教师接着问“为了获得出塔浓度X1较高的液体产物,可以采取哪些措施”。学生一时回答不了,此时就组织学生进行讨论,然后老师进行总结。可以应用的有效措施主要有:降低吸收的温度、提高吸收的压强、减小吸收剂的用量等。但是,如果吸收剂的用量太小,塔内的填料不能完全被液体湿润,气液两相的接触面积变小,不利于传质,此时采用吸收剂的再循环。老师小结完后,继续启发提问“采用吸收剂再循环后,吸收的推动力怎么变化”。学生本以为有关溶剂再循环的学习讨论已经结束,不料老师又抛出一个新的问题,一下子调动了学生的学习积极性及创造性思维,课堂又开始活跃起来。同时,老师在黑板上画出溶剂再循环的流程图(图1a)及无溶剂再循环的操作线和平衡线(图1b,稀线),并提示学生在采用溶剂再循环后,吸收剂入塔浓度怎么变化?这样又复习巩固了物料衡算等方面的知识。

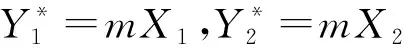

对图a中的C点进行物料衡算:

对总物料衡算:L′=L+Lθ

显然,溶剂再循环使液相入塔浓度X2′大于新鲜吸收剂的入塔浓度X2。如果气体出塔浓度Y2保持不变,可在图1b中画出吸收剂再循环后的操作线,即操作线在塔顶的位置将由A点移动到A′点。可见吸收的推动力变小,因此吸收剂再循环对吸收不利。学生对这样的结论“大失所望”。在学生“失望”之时,老师及时点拨:如果吸收过程是一个比较强的放热过程,通过大量吸收剂的再循环,可以降低吸收的温度,平衡线将怎么变化?“平衡线向下移动”学生们脱口而出。老师在黑板上画出温度降低后的平衡线,此时绝大部分学生发现吸收的推动力变大了,学生们或微微点头,或微微一笑,说明学生理解了。最后老师补充“吸收的推动力提高了,气相总体积吸收系数KYa也增大了”。通过设问-启发-讨论-小结-再设问-再启发-再讨论-再小结,学生不仅掌握了溶剂再循环操作的特点、结果及应用,而且提高了学生观察、发现、分析和解决问题的科学方法。

2.2 在操作型计算中的应用

操作型计算是对已有设备或某一过程完成一定任务进行计算或核定某些操作参数。操作型计算不但变量多,而且变量之间的关系往往是非线性的,因此计算复杂,知识应用灵活[15]。

在长期的教学实践中我们发现,学生对换热器的操作型计算掌握的比较好,但对吸收塔的操作型计算难以理解,我们就采用启发讨论类比的教学方法,得到了事半功倍的教学效果。

例如在讲吸收塔操作型计算方法之一的消元法时,首先启发学生回顾换热器操作型计算消元法的思路:需要几个方程?需要消去的是哪一项?然后组织学生复习讨论。老师接着问吸收塔操作型计算的消元法需要几个方程?需要消去哪一项目?学生很快就会回答,需要两个方程。物料衡算方程:

V(Y1-Y2)=L(X1-X2)

(1)

及吸收特征方程即填料层高度计算方程:

Z=HOGNOG

(2)

需要消去Y1-Y2,变非线性方程(2)为线性方程。

“那如何消去Y1-Y2呢”,老师继续启发提问。学生又开始热烈的讨论,提出各种各样的想法和方案,同时老师及时点拨:不要忘了相平衡方程及物料衡算。最后与学生一起导出整个过程。如下

根据定义,方程(2)中的NOG为

(3)

而

(4)

故

(5)

又因为

V(Y1-Y2)=L(X1-X2)

即

(6)

将式(6)代入式(5)得

(7)

再将式(7)代入式(3)得

(8)

将式(8)代入式(2),并整理得

(9)

通过以上一系列的变换,非线性方程(2)转变为线性方程(9)。联立求解方程组(1)、(9),即可求出Y2、X1。

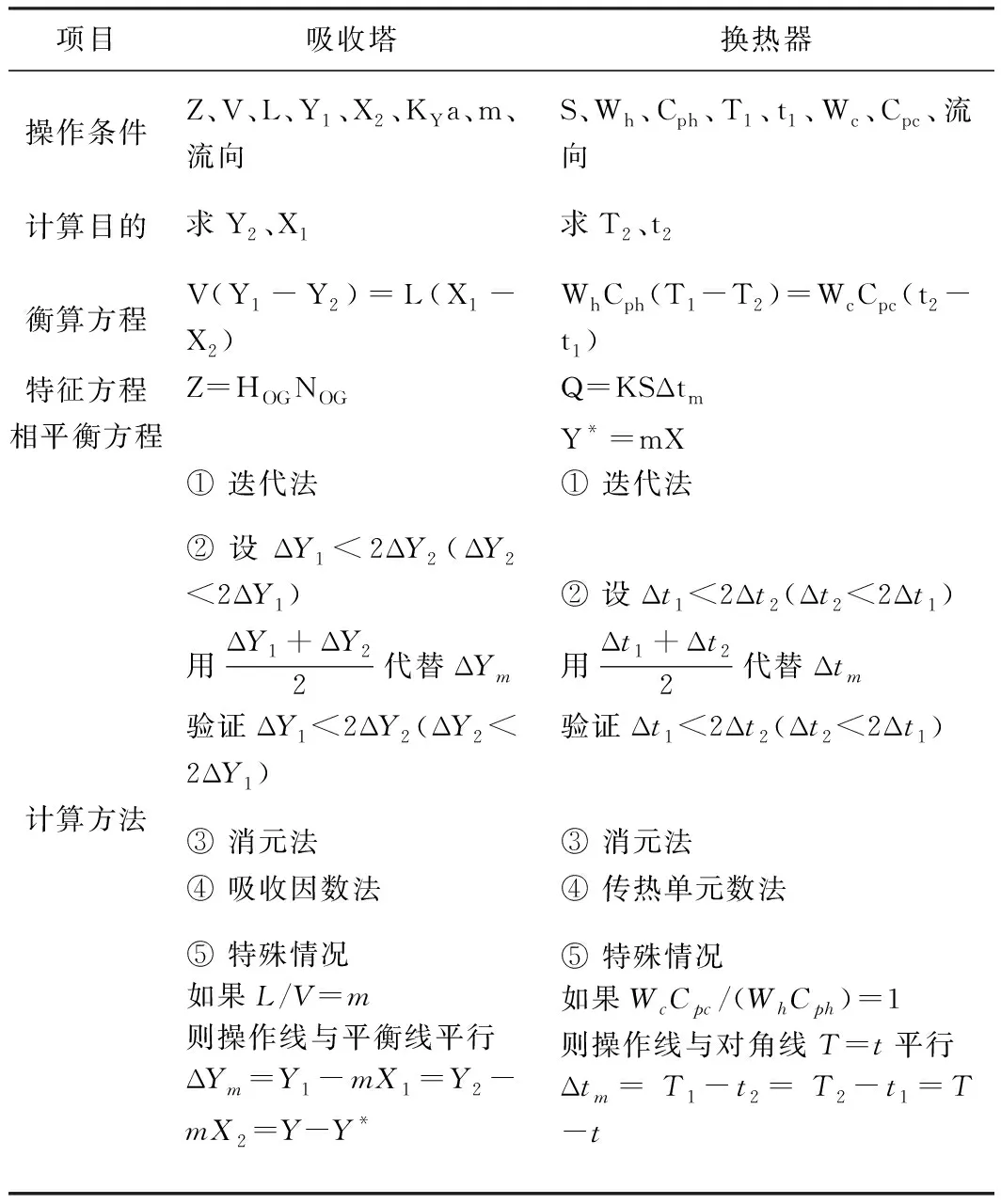

吸收塔第一类操作型计算讲完后要及时总结,并与传热相关知识进行比较(见表1),使知识由点成线。通过启发-讨论-点拨-对比-总结,激发了学生的思维,培养了学生的兴趣,发展了学生的能力,潜移默化地实现对新知识的迁移,化难为易,使学生愉快地自主学习。

表1 吸收塔第一类操作型计算的总结比较

3 实施启发讨论式教学法需要注意的问题

3.1 选择内容要适宜

启发讨论式教学需要系列问题作引领。因此,讨论的选题必须是重点或关键性的知识,最好能够引发学生对某种生活经历或实践经验的思考,学生有兴趣并乐于参与。选择的内容应具有系统的逻辑性,能够把学生的思维引向纵深,使讨论更加全面,使知识相互交联渗透,内容相互补充。

3.2 教师应适时启发指导

在启发讨论式教学中最怕出现冷场,教师可以采取鼓励或适当的引导启发,也可以通过点名的方式打破冷场。在整个讨论过程中,教师的角色应该是个“导演”,要组织好讨论过程,认真听取学生的发言,参与学生的讨论,启发、引导和控制好讨论的方向和深度。

3.3 及时总结反思

采取启发讨论式教学法,就学生对问题的分析和看法要及时进行归纳,肯定和表扬学生的劳动成果,但对学生错误的观点,要及时指出,及时纠正,并分析原因。另外,受教学学时的限制及启发讨论式教学法特点的影响,该教学法只适合于20人左右的小班。为了适应教学改革的需要,过程性评价的分数在课程总成绩中所占的比重越来越高,但如何评定学生在启发讨论式教学中的成绩,还缺乏有效的定量评估手段。

4 结语

采用启发讨论式教学法,激发学生独立学习能力、培养学生积极表达能力、训练学生创新思维能力,学生由原来的被动学习转变为主动学习,充分体现学生在学习中的主体地位和教师的引导作用,在启发讨论中掌握观察、发现、思考、分析和解决问题的科学方法,达到高阶学习的目标。在后疫情时期,如何更好的使启发讨论式教学法与分层式教学法、微课、SPOC、MOOC等现代教学技术有机融合,还需要广大教学工作者去探索、去实践。