疫病流行与六气之少阴、少阳的关联探析

周小涵,陈梦琳,熊为锋,刘忠第,张轩,贺娟*

(1.北京中医药大学中医学院,北京 100029;2.天津中医药大学第一附属医院,天津 300193;3.香港浸会大学中医药学院,香港 999077;4.香港浸会大学深圳研究院,广东 深圳 518057)

流行性传染病,是指由于人体受病原微生物感染后产生的具有传染性,并在一定条件下可引起流行的一类感染性疾病的总称[1]。中医学称之为“瘟病”“疫病”“温厉”等,其主要特点如《素问·刺法论》言:“五疫之至,皆相染易,无问大小,病状相似”。与现代医学所认为的病原体、传染性、流行性及免疫性四大特征较为相符。根据传播途径差异可具体分为呼吸道传染病、消化道传染病、虫媒传染病、血液传染病等[2]。从国家权威公布的发病资料来看,2019年我国(不含香港、澳门特别行政区和台湾地区)共报告法定传染病10 244 507例,死亡25 285人,报告发病率为733.57/10万,死亡率1.81/10万[3]。Kennedy等学者统计美国2001—2014年传染病住院病例发现,传染病年均住院率和住院死亡百分比呈逐年上升趋势,其中呼吸道感染为最主要的因素[4]。目前世界各国都面临着来自传染病的威胁,甚至每年会出现强耐药性的新病原体造成更高的死亡率,更广的传播性。随着全球化进程的加快,传染病爆发和流行的风险更是大大增加,例如这次的COVID-19全球大流行,对世界各国人民的生命安全都构成了极大的威胁[5]。因此,加强传染病流行时间规律的研究和预测,对积极开展其防控工作具有重要意义。

五运六气理论是一门研究天时气候变化规律对人体生命影响的学说[6],《黄帝内经》“天人相应”的整体观认为,自然界的人体以及其他生物体皆处在天地气化之中,而不同年份、四时和气候变化会造成不同的时空环境,从而在某些时段易引起疫病的流行。例如McMichael等学者通过总结过去几个世纪的传染病暴发资料发现,疾病的流行与气候变化、极端天气密切相关[7]。又如Nava A等学者研究巴西境内常流行的几种重大传染病,如登革热等,证实了环境变化对某些传染病的出现有着巨大的影响[8]。中医运气理论在阐述传染病流行的时间方面独具特色,如《素问·六元正纪大论》云:“凡此太阳司天之政……初之气,地气迁,气乃大温,草乃早荣,民乃厉,温病乃作。凡此阳明司天之政……二之气……厉大至,民善暴死。终之气,阳气布,侯反温……其病温。凡此少阳司天之政……初之气……寒乃去,候乃大温,草木早荣,寒来不杀,温病乃起。凡此太阴司天之政……二之气……其病温厉大行。凡此少阴司天之政……五之气……民乃康,其病温。凡此厥阴司天之政……终之气……其病温厉”。这些条文明确指出温疫在不同司天年份下的好发六气时段,其规律表现为凡客气为火(少阳相火或少阴君火)之时,容易因气候异常而引发疫病流行。在运气原文中,有大量关于不同运气条件下所引发疾病的描述,如《素问·六元正纪大论》详述了不同岁运下六气时段的民病特点、脏腑、症状等,可作为明确提到“传染病”(即“厉”)一词的原文,这段理论所蕴含的医理尤其值得探究和深思。

一直以来,后世医家对于六气与温疫的认识虽各具特色,但皆发轫于《素问·六元正纪大论》,其质一也。如吴鞠通在《温病条辨·原病篇》开篇即论:“叙气运,原温病之始也。每岁之温,有早暮微盛不等,司天在泉,主气客相加临而然也。”[9]《素问·六元正纪大论》言:“太阳司天之政……初之气……气乃大温,草乃早荣,民乃厉,温病乃作;少阴司天之政……五之气……民乃康,其病温;厥阴司天之政……终之气……其病温厉。”辰戌之纪的初之气、子午之纪的五之气和巳亥之纪的终之气易发温病,其因引张介宾《类经·卷二十六·运气类》注:“客气相火,主气风木,风火相搏,故为此诸病;时寒气热,阳邪胜也;时寒气热,故病温厉”。三者皆为客主加临导致气候应寒而反温,引起温疫的高发。又如《素问·本病论》述:“四时失序,万化不安,变民病也。”《素问·六元正纪大论》详述了卯酉之纪的二之气、寅申之纪的初之气和丑未之纪的二之气易发温厉,“阳明司天之政……二之气……厉大至,民善暴死;少阳司天之政……初之气……寒乃去,候乃大温……温病乃起;太阴司天之政……二之气……其病温厉大行。”张介宾言:“主君火,客相火二火交炽,臣位于君,故疫厉大至,民善暴死。”[10]寅申、丑未之纪,亦为君相二火合气,致火盛气热,多发温疫。王氏等学者认为客气中的君相二火影响疫病发生,主气中的君相二火影响疫病发生程度,主气上临君相二火,火热盛行易致温疫,主客气若皆为君相二火,则二者加临,致疫疠盛[11]。温疫所引起的症状乃为气候之异变与人体感邪相呼应,常属阴阳兼杂之证,因此杨氏等学者提出从自然天地之气和人身脏腑之气理解少阴、少阳,少阳相火涉及暑、二气、心包络、三焦、下焦、肾、胆、天火等,少阴君火涉及火、三气、真心、小肠、阴火、心火、人火等,可重点从人身之三焦、肌腠、心火、肾水进行辨证论治[12]。综上回顾关于君相二火的相关文献,我们发现,客气之少阴、少阳理论对传染病发生规律的预测作用具有一定的现实指导意义。然而结合传染病实际发病数据,探讨其流行与六气之少阴、少阳的关联性研究较为缺如。因此,本研究首次利用香港地区最近23年的传染病数据资料,运用统计学方法,描述传染病在不同时期的发病特点,探究疫病流行的时段是否与六气之少阳、少阴存在关联。在探究运气原文应用价值的同时,希望为当地传染病流行时间的预测提供新思路。

1 资料与方法

1.1 数据来源

由香港特别行政区卫生署卫生防护中心提供的1997—2019年共12种传染病(包括病毒性肝炎、伤寒副伤寒、流行性腮腺炎、痢疾、麻疹、风疹、百日咳、肺结核、猩红热、疟疾、斑疹伤寒、登革热)年、月发病数据。

1.2 数据处理

本研究以大寒为起始点划分一年的六气时段,即初之气(大寒—惊蛰,约为1~2月)、二之气(春分—立夏,约为3~4月)、三之气(小满—小暑,约为5~6月)、四之气(大暑—白露,约为7~8月)、五之气(秋分—立冬,约为9~10月)、终之气 (小雪—小寒,约为11~12月)。基于传染病的月发病数据,统计出1997—2019年共23年间各传染病的六气发病数。

1.3 传染病高发的统计标准

根据不同年代传染病的流行特征,将本研究中纳入的23年传染病数据划分为两组,以便更准确地统计传染病高发年份。其中1997—2007年为一组,共计11年,2008—2019年为一组,共计12年,高于所在司天年六气时段发病平均值的气位即为该时段高发。理论发病数=(1/6)×司天之年总发病数。

1.4 发病年份的运气分析

参照万年历,将1997—2019年转变成干支纪年,再根据天干纪运、地支纪气推演逐年的五运、六气情况。(1)岁运:根据十天干划分五运,即甲己之岁,土运统之;乙庚之岁,金运统之;丙辛之岁,水运统之;戊癸之岁,火运统之。其中,逢阳干的甲、丙、戊、庚、壬则为岁运太过之年,逢阴干的乙、丁、己、辛、癸则为岁运不及之年。(2)六气:主气按照初之气(厥阴风木)-二之气(少阴君火)-三之气(少阳相火)-四之气(太阴湿土)-五之气(阳明燥金)-终之气(太阳寒水)的顺序,从大寒开始,每个时段包含4个节气,依次类推。客气包括司天、在泉之气、以及上下左右四间气。根据年支先判定司天之气(三之气),然后按照顺序六气轮转,依次为:厥阴-少阴-太阴-少阳-阳明-太阳。(3)运气相合:即将五运和六气综合分析,包括运气同化、异化和平气年。其中气候变化可能剧烈引发传染病流行的年份有:天符、太乙天符、同天符、不和、小逆、天刑年;气候变化可能平和不易引发传染病流行的年份有:岁会、同岁会、平气、顺化年。

1.5 统计学方法

使用SPSS 25.0版软件进行统计学分析,将不同司天年份下特定时段多发疫病进行描述性统计;进一步采用卡方检验分析其对不同种类传染病的影响差异。

2 结果

2.1 疫病好发时段与发病数的描述性统计

通过统计各种疫病在不同年份少阴、少阳时段的实际发病数,结果发现,各病的频次统计(从高到低):猩红热4次,流行性腮腺炎4次,结核病4次,病毒性肝炎4次,百日咳3次,痢疾3次,登革热3次,伤寒副伤寒3次,风疹3次,疟疾2次,麻疹2次,斑疹伤寒1次。其中,呼吸道、肠道、虫媒传染病各占的比例为50%、25%、25%。呼吸道传染病的高发表现得最为明显,见表1。

表1 不同司天时段疫病高发情况

2.2 不同时段对各疫病影响的差异分析

2.2.1 太阳寒水司天之年初之气的疫病流行情况

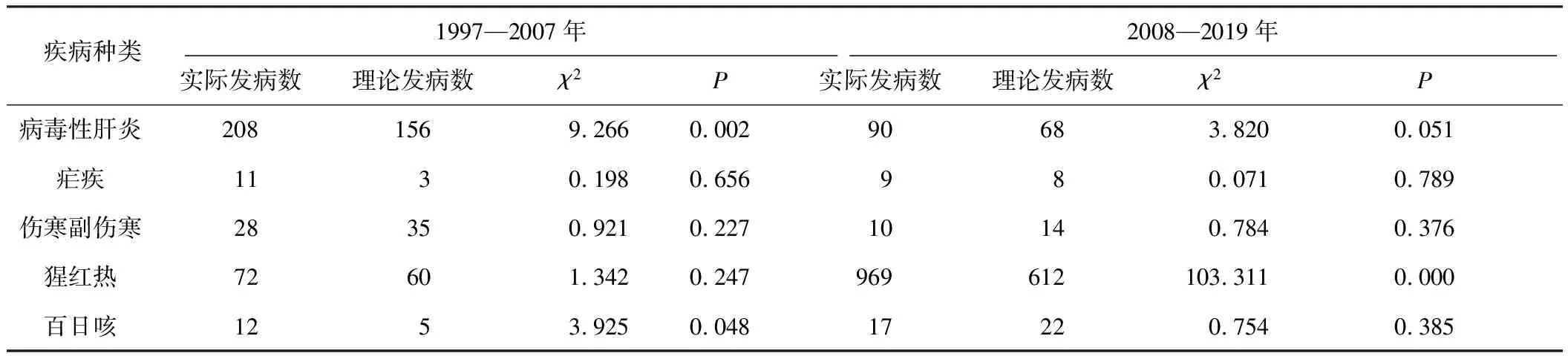

结果发现,病毒性肝炎、猩红热和百日咳的流行均与太阳寒水司天之年的初之气关系密切(P<0.05)。见表2。

表2 太阳寒水司天之年初之气对各疫病的影响差异

2.2.2 阳明燥金司天之年二之气和终之气的疫病流行情况

结果发现,病毒性肝炎、百日咳的流行以及猩红热的低发与阳明燥金司天之年的二之气关系密切(P<0.05)。见表3。结核病的低发与阳明燥金司天之年的终之气关系密切(P<0.05)。见表4。

表3 阳明燥金司天之年二之气对各疫病的影响差异

表4 阳明燥金司天之年终之气对各疫病的影响差异

2.2.3 少阳相火司天之年初之气的疫病流行情况

结果发现,病毒性肝炎的流行与少阳相火司天之年的初之气关系密切(P<0.05)。见表5。

表5 少阳相火司天之年初之气对各疫病的影响差异

2.2.4 太阴湿土司天之年二之气的疫病流行情况

结果发现,病毒性肝炎、麻疹、风疹的流行均与太阴湿土司天之年的二之气关系密切(P<0.05)。见表6。

表6 太阴湿土司天之年二之气对各疫病的影响差异

2.2.5 少阴君火司天之年五之气的疫病流行情况

结果发现,痢疾、结核病、登革热的流行均与少阴君火司天之年的五之气关系密切(P<0.05)。见表7。

表7 少阴君火司天之年五之气对各疫病的影响差异

2.2.6 厥阴风木司天之年终之气的疫病流行情况

结果发现,猩红热的流行与厥阴风木司天之年的终之气关系密切(P<0.05)。见表8。

表8 厥阴风木司天之年终之气对各疫病的影响差异

3 讨论

《素问·六元正纪大论》从六气的角度对温疫的发生规律进行了详细的阐述,认为温疫好发于初之气、二之气、五之气和终之气,这与现代研究认为温疫多发冬春季节的观点相契合[13],而且发病时段的客气均为少阳相火、少阴君火。既往有学者以张志斌《中国古代疫病流行年表》为依据,统计了1800年(公元25—1825年)温疫资料结果发现《素问·六元正纪大论》中所论易发温疫的诸岁诸气,其发病率略高于每岁六气平均发病水平,例如丑未岁二之气温疫发生率最高,正与2003年(癸未岁)SARS和2009年(己丑岁)甲型H1N1疫情暴发相吻合[12]。故本文在既往研究基础上,首次利用香港地区传染病的实际发病数据,以温疫好发于客气之少阴、少阳时段作为理论假说,进行印证性分析。

本研究结果发现,纳入研究的12种传染病中,总体的疫病流行在太阳寒水司天之年初之气、阳明燥金司天之年终之气和太阴湿土司天之年二之气时段,其中有8种疫病的高发有统计学差异:病毒性肝炎高发于太阳寒水司天之年初之气、少阳相火司天之年初之气和太阴湿土司天之年二之气;猩红热高发于太阳寒水司天之年初之气和厥阴风木司天之年终之气;百日咳高发于太阳寒水司天之年初之气和阳明燥金司天之年终之气;麻疹、风疹高发于太阴湿土司天二之气;另有痢疾、结核病和登革热高发于少阴君火司天之年五之气。可见呼吸道传染病的高发表现与六气理论更为吻合。从“四时温病”的角度来看,一年四季具有不同的气候特征,温病也有明显的季节变化,疫病多见于冬春两季,此时易感风温,邪扰上焦侵袭肺卫,故多发呼吸系统疾病。此8种疫病中,猩红热、病毒性肝炎和百日咳出现多次统计学差异,受六气之少阴、少阳的影响较为密切,风疹、麻疹、痢疾、结核病和登革热各出现过一次统计学差异,现逐一叙之。

猩红热好发于辰戌年初之气(少阳相火)、巳亥年终之气(少阳相火)。《素问·六元正纪大论》描述太阳寒水司天初之气病发温疫的症状为“身热头痛呕吐,肌腠疮疡” 。王冰认为:“赤斑也,是为肤腠中疮,在皮内也。”[10]此与猩红热临床表现发热,咽痛,全身弥漫性皮肤红疹,传染性强的特点相吻合。辰戌之年,初之气主气为厥阴风木,客气为少阳相火,风火相煽,气乃大温,故民多厉。巳亥之年,厥阴风木司天,终之气主气位太阳寒水,客气为少阳相火,时寒气热,气候当寒反温暖,冬行春令,民易患温疫。国内有学者针对猩红热发病与六气及气象因子的相关性进行了研究,结果发现初之气气温和五之气风速与下一年猩红热的发病数密切相关,其中温度呈负相关(相关系数为-0.673),风速为正相关(相关系数为0.634)[14]。正契合初之气运气特点,如《素问·脉要精微论》所说:“冬至四十五日,阳气微上,阴气微下” 。气温应当回升而未升,五之气风速渐增,轻扬开泄致腠理疏松,邪气内伏,到当年终之气和来年初之气、二之气阶段,体内阳气上升,伏寒化温,而致温疫大发。

病毒性肝炎除了好发于辰戌年初之气(少阳相火),亦好发于寅申之纪初之气(少阴君火)和丑未之纪二之气(少阴君火)。寅申之年少阳相火司天,初之气主气为厥阴风木,客气为少阴君火,风盛气热,故多温病。其描述病症特点为:“民病血溢,筋络拘强,关节不利,身重筋痿”(《素问·六元正纪大论》)。与肝系传染病出现的筋骨不利、凝血障碍等症状类似。丑未之际,太阴湿土司天,上半年气候多为湿润,又临二之气的主气、客气均为少阴君火,故火盛气热,湿蒸相搏,疫毒邪气易从口鼻而入,首先犯肺,累及脾胃,《素问·五运行大论》言:“中央生湿,湿生土,……在藏为脾” 。此时多发的疫病易侵犯消化系统,不仅吻合病毒性肝炎的多发,也契合了麻疹、风疹的病变部位,引起二者的高发。有学者从六气的角度探讨过病毒性肝炎与气象因子的相关性,结论表明病毒性肝炎的发病数与平均相对湿度关联性较大,究其原因,以粪-口传播途径为主的传染病受污染的水源、食品等细菌增生事件的影响较大,而潮湿的环境极有利于细菌、病毒的滋生和繁殖[15]。麻疹、风疹的高发也有研究提示,与同期气温的增高、相对湿度等因素呈正相关[16-18]。

百日咳不仅好发于辰戌年初之气(少阳相火),还高发于卯酉年终之气(少阴君火)。卯酉之年,阳明燥金司天,少阴君火在泉,气候多为燥热,病症特点为:“民病咳嗌塞,寒热发,暴振栗癃闭”(《素问·六元正纪大论》)。金火燥热病于肺,见百日咳发热、痉咳为主。临终之气时主气为太阳寒水,客气为少阴君火,气候多从火化,当寒反温,故病为温,疫病流行。

痢疾、结核病和登革热在子午年五之气(少阳相火)呈现高发。文献描述少阴君火司天时段病症特点为:“少阴司天之政,气化运行先天……热病生于上,清病生于下,寒热凌犯而争于中。民病咳喘,血溢血泄,鼽嚏,目赤眦疡,寒厥入胃。心痛腰痛,腹大嗌干肿上”(《素问·六元正纪大论》)。与以上三种好发疾病的症状也基本一致,热在上,结核病多表现为咳嗽、咯痰、咳血;登革热多表现为发热、头疼、皮疹、出血倾向等;寒在下,下利赤白脓血,腹痛。当时令逢五之气,“畏火临,暑反至,阳乃化”(《素问·六元正纪大论》)。张介宾认为:“时当秋收而阳气化,时寒气热,阳邪胜也。”[10]本应寒凉的秋收时节,气候反热,出现了异常气候,使得温病流行。

本研究发现传染病的高发与六气之少阴、少阳存在一定的关联性,提示该理论对猩红热、病毒性肝炎和百日咳等疫病的发病有预警意义,但亦有部分疫病的高发情况与运气理论不符,分析可能与以下几点有关:①本研究仅纳入了数据相对完整的12种传染病,种类未全,由于1997年之前香港的传染病数据缺如,故本研究的时间周期仅有23年,这些都是原始数据方面的局限性。②传染病的流行受自然气候因素干预外,也受社会、经济、文化、卫生防护政策等因素的影响,单独提取气象分析难免会存在一定的偏倚。③研究发现虫媒传染病的高发与六气之少阴、少阳时段关联性不高,可能与疾病自身的季节发病特征有关。本研究依据运气之六气理论,认为温疫好发于初、二、五、终之气,即多为冬春时节,出现应寒反温的异常气候(如:暖冬),而虫媒传染病如疟疾、斑疹伤寒等多受高温的影响最为显著,相关研究发现最适宜蚊虫生长繁殖的温度是25~32 ℃,研究极值的最高温度范围控制在29.0~32.8 ℃,10 ℃以下则会出现滞育[19-20]。④中医运气理论认为传染病的发生根本在于气候的异常变化,引起这一变动的原因不单是客气为二火时段,还包括三年化疫、五运郁发、三虚致疫等理论,疫病的最终引发存在多种因素叠加的结果。

综上所述,在未来的研究中,切不可机械套用运气理论,应尽可能纳入更多的有效信息,重视混杂因素的系统分析和现代统计学的合理应用,从多角度、多维度客观评价运气理论在实践中的预警价值和意义,试图在各种传染病预测理论之间找到平衡点,构建更精准的“传染病-运气”预测模型,以期为现代中医疫病学的防治提供新思路。