我国商业银行影子银行业务模式与风险探究

池依倩

(中央民族大学经济学院,北京100081)

一、引言

2008年国际金融危机爆发以后,我国影子银行应运而生并不断发展,随之风险也逐步暴露,因此,受到了监管部门和学术界的普遍关注。随着我国金融业务领域和市场的扩大,影子银行的规模每年都以20%左右的速度增长,直到2017年初,我国影子银行规模达到历史最高100.4万亿元,占GDP的123%(见图1)。随后金融业开启了强化监管模式,监管部门着重整治混业经营、补金融监管短板。在此轮严格监管下,影子银行的专项治理取得显著成效。截至2019年末,我国广义影子银行规模降至84.80万亿元,相比峰值下降近16万亿元。而狭义影子银行规模为39.14万亿元,较历史峰值下降了12万亿元。影子银行占GDP的比例也从2016年底的123%下降至2019年底的86%,其规模和占GDP比例均创三年新低。但2020年疫情对经济造成冲击,在此状况下,我国影子银行规模也有所回升。因此,如何继续推动影子银行健康规范发展、提高风险治理水平、严防反弹回潮是监管部门和学术界当前关注的重点。

图1 中国影子银行规模变化情况

学术界对影子银行的探讨主要集中在以下几个方面:第一类是对中国式影子银行的解释。巴曙松(2017)认为,从结构上看,中国的影子银行体系是由商业银行主导的,是对银行体系的补充。他指出,由于商业银行传统信贷体系受到资本金约束和监管指标限制,银行不能在表内过高地放大杠杆、扩大规模,因此进行表外业务,利用影子银行来规避资金约束和利率管控,为银行带来巨大利润。中国影子银行报告(2020)中将影子银行定义为传统银行体系之外的各种金融中介业务,对金融资产的信用、流动性和期限等风险因素进行转换,扮演着“类银行”的角色。第二类是将银行按不同性质进行区分,分析比较其影子银行业务规模和影响因素。祝继高和胡诗阳(2016)研究发现,相较于其他商业银行,四大国有商业银行的影子银行规模更小,并且指出业绩好、风险治理水平高的银行其影子银行业务规模也越小。第三类是梳理我国影子银行的演进过程,王、张明(2017)指出,我国的影子银行是一个从“通道”到“同业”的发展过程,中国的影子银行体系未来会越来越规范完善。本研究的创新思路主要在于梳理了我国影子银行发展的各个阶段,并分析每一发展阶段所面临的主要风险和该阶段提出的相应监管政策,将各发展阶段的形式和存在的主要问题一一对应,并有针对性地指出当前阶段我国影子银行面临的风险并提出对策建议。

二、影子银行的定义及发展动因

(一)国内外影子银行的不同

“影子银行体系”这一概念最早由保罗·麦考利提出,用来表示那些有银行之实但却无银行之名,并且游离于监管体系之外的各种非银行金融机构。后来,国际货币基金组织使用“准银行”这一概念讨论类似的金融机构与金融活动。金融稳定理事会认为,影子银行会引发系统性风险和监管套利等问题的信用中介体系。综上所述,可以将国外对影子银行的特征总结为三点:第一,影子银行是在传统银行体系之外开展的各种金融中介业务。第二,影子银行是游离于监管体系之外的一种监管套利行为。第三,影子银行的风险隐蔽,易交叉感染引发系统性风险。

而我国影子银行的模式有其特殊性。在多数其他国家,影子银行多是以非银行金融机构为中心,其主要特征是非银行金融机构在未持有银行牌照的情况下进行类似银行的业务。而中国的影子银行模式的核心是中国商业银行,通过财务管理或者是信托产品等方式,将资金注入到那些不能从正规商业银行体系中满足融资需要的实体。其实质是商业银行为了进行监管套利,将表内信贷转向了表外。这种模式又被称为“银行的影子”。

(二)中国影子银行发展的驱动因素

1.利润驱动

首先,2008年国际金融危机全面爆发后,中国经济增速快速回落,为了应对此次危机,中国政府推出了“四万亿财政刺激计划”来进一步扩大内需、促进经济较快增长。此计划要求其中三亿须由地方筹集资金,因此增大了地方融资平台、房地产与广大中小企业的融资需求。商业银行的传统信贷业务远远不能满足大量的融资需求,这是当时影子银行发展的直接动力。其次,随着利率市场化的逐渐推进,银行存贷利差不断缩小,商业银行间的竞争激烈,促使商业银行为了追求利润发展表外业务。

2.规避监管

商业银行的信贷业务始终受到风险资本计提、资本充足率、存贷比等一系列监管指标的限制。风险资本计提是银行用来承担非预期损失所需要的资本,目的是保证银行能够对抗风险、正常运营。资本充足率是为了保证银行的正常运行所必须的资本比率。风险资本计提和资本充足率意味着银行的安全性。存贷比这一指标要求银行有足够的流动资金,代表着银行的流动性。但往往银行的流动性、安全性与盈利性不可兼得,这些指标在保证银行安全性和盈利性的同时,无法保证银行的盈利性。并且由于上述指标的限制,商业银行普遍存在放贷意愿强而放贷受限的问题,这也是商业银行从事影子银行业务的另一动因。

三、中国影子银行的发展阶段及风险

(一)第一阶段:悄然起步阶段(2008-2010年)

1.主要业务形式

2008年国际金融危机之后的“四万亿经济刺激计划”增大了地方融资平台、房地产与广大中小企业的融资需求,而商业银行又受到一系列监管指标的限制,其传统信贷业务渠道无法满足大量的融资需要,因此商业银行寻找到了一种新的出路———银信合作。信托公司凭借其天然具有放贷资格且受到的管控较小的优势,顺理成章地成为了银行发展表外业务的重要合作对象。

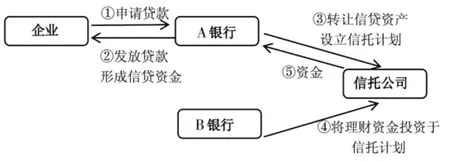

信贷资产转让业务。信贷资产转让业务是银行将信贷资产转移给信托公司形成信托计划,其实质就是将信贷资产转变成为理财产品的过程。该业务的具体模式是首先企业向A银行申请贷款,银行发放贷款形成信贷资产,然后转让给信托公司打包成信托计划,最后B银行购买这一信托计划。这样A银行就将表内信贷转向了表外,并且盘活了存量贷款。对于B银行来说,由于信托公司的中介作用,使得这部分资产并不计入信贷科目,不占用信贷额度。

图2 信贷资产转让业务运行模式

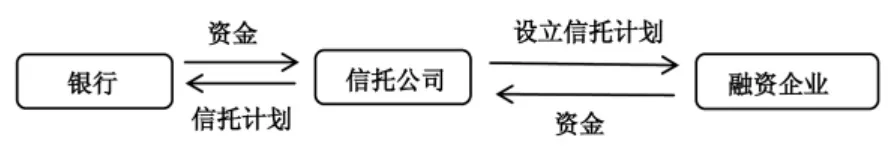

信托贷款。2009年以后,由于信贷资产转让业务受到监管,此时又出现了一种新的影子银行业务模式——信托贷款。这种产品主要是银行将资金投入到信托公司,名义上购买信托计划,实质上再由信托公司将此笔资金贷款给需要融资的企业。最终,这种方式发放的贷款在银行资产负债表上只计入投资项下的应收款项类投资科目或者不计入资产负债表。在这个业务过程中银行不必计提准备金,也不受到资本充足率等监管指标的限制。

图3 信托贷款业务运行模式

2.给商业银行带来的主要风险

在这一阶段,商业银行影子银行业务的风险初步暴露出来。一方面,银行合作类产品属于表外业务,因此不会受到一系列监管指标的限制。而且该业务会干扰货币政策传导机制、削弱央行宏观调控能力,也给监管部门实行监管造成了一定的难度。另一方面,这一阶段的主要风险还有信息不对称风险。在银信合作等方式的影子银行业务中,银行与其合作者之间掌握的信息存在一定偏差和时滞造成了信息不对等,双方在合作过程中信息较为充足的一方处于较为有利的地位,由此可能带来的逆向选择和道德风险也是影子银行的重大风险之一。

3.该阶段的主要监管政策

随着银信合作业务风险的逐渐显现,银监会连续出台了一系列监管政策对银信合作类业务进行监管。2008年,提出规范银信合作,禁止银行提供担保;2009年,进一步禁止银信合作中投向银行的信贷资产转让产品;2010年,随着信托贷款业务的逐渐扩大,银监会规定银信合作转入表内,限制融资类业务。至此,银信合作的套利空间减少,此种业务的规模也逐渐下降。

(二)第二阶段:快速发展阶段(2011-2014年)

1.主要业务形式

随着对银信合作业务监管的逐渐趋严,银行一方面在原有银信合作的基础上再拓宽业务链条、增加业务复杂程度;另一方面也开始发展各种新形式的表外业务,这一阶段同业代付业务与买入返售业务兴起并壮大。

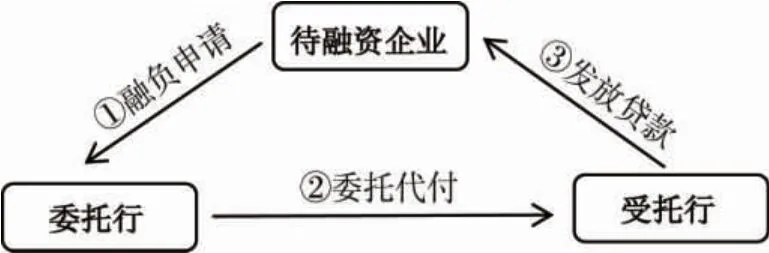

同业代付业务。同业代付业务其初衷是按照客户需求为其贸易结算提供短期融资和支付服务。同业代付业务的主要参与方有委托行、受托行和代付行,此业务当时对于这三方而言均属于表外业务。

图4 同业代付业务运行模式

待融资企业向委托行申请贷款,委托行不直接向其发放贷款,而是将这笔资金委托给受托行让其间接给企业发放贷款。对于委托行而言,该业务不计入表内,实现了规避监管达到监管套利的目的。对于受托行而言,在其为企业发放贷款时,这笔资金计入到“同业存放款项”类或“应收账款”类科目中。最终,待融资企业获得了贷款,而对于委托行、受托行和代付行这三类商业银行而言,这项业务均为表外业务,从而隐藏了其真实信贷规模、实现了监管套利。

买入返售业务。买入返售业务作为同业业务的一种在2014年以前快速发展。买入返售业务是指商业银行即资金融出方与金融机构即资金融入方按照合约条款先买入标的金融资产,商业银行再按约定价格于到期日将标的资产返售给该金融机构的资金融通行为。

2.给商业银行带来的主要风险

这一阶段主要存在严重的期限错配问题,这也加速了金融系统流动性风险的聚集。影子银行的理财产品周期大多较短,商业银行集合了大量的短期债务。而商业银行为了获得更多收益,银行将这些短期资金绝大多数都投向于收益高、风险高的中长期投资项目中,因此,影子银行需要依靠持续发行短期理财产品,以保证资金链不断裂,由此形成了典型的期限错配。致使流通领域内货币相对不足、聚集了大量流动性风险。2013年发生的两次“钱荒”就是这一阶段流动性风险积聚的重要印证。

3.该阶段的主要监管政策

2011年兴起的同业代付业务很快就受到了监管部门的重视。2012年,银监会规定同业代付业务入表,要求真实公开贸易背景,因此,同业代付业务规模显著下行,之后买入返售业务兴起。2014年,银监会对商业银行的买入返售业务提出的新要求指出,买入返售业务项下的金融资产应当为具有合理公允价值的且流动性较高的金融资产,另外,不允许资金融入方将该业务项下的金融资产转至表外。至此,同业代付业务和买入返售业务均在一定程度上得到了有效监管。

(三)第三阶段:风险暴露并加强规范阶段(2015年至今)

1.主要业务形式

由于监管部门出台了一系列监管同业代付业务和买入返售业务的政策,商业银行原有的套利空间消失,因此,商业银行开辟了一条新的同业渠道——同业投资类业务。

同业投资主要指的是银行自身或委派其他金融部门购买同业金融资产的投资行为。由于同业投资业务通常计入“应收账款类投资”科目下,因此,商业银行通过同业投资业务达到了规避监管的目的。其中典型的业务形式是同业存单质押收益权投资业务。同业投资业务让银行顺利给不能从正规渠道融资的企业进行放贷,并且隐匿了其真实的信贷规模。

①银行向借款企业发放贷款,企业以收益作为抵押获得银行存单

②非银行金融机构向银行购入企业存单作为资管计划

图5 同业存单质押收益权投资业务运行模式

具体运行流程为:首先,银行向融资企业发放贷款,但企业先不动用此笔资金,而是将所借得的资金向银行进行抵押得到存单。其次,银行委托非银行金融机构将此存单受益权设定为资管计划。最后,银行再将同业资金或理财资金投向该资管计划中。这样对于待融资企业来说,实现了融资目的;对于银行来说,这笔资金最终会计入“应收账款类投资”科目下,顺利将表内信贷转向了表外。

2.给商业银行带来的主要风险

商业银行的影子银行业务发展到了第三阶段,其风险的复杂性也有所增强。影子银行将不同领域的各金融机构联系在一起,将商业银行自身的风险扩大至行业内部,而行业内风险最终会扩散成为跨行业的系统性风险。其中任何一个机构出现问题,都将会殃及业务链条中的参与者,身处在影子银行业务核心地位的商业银行面临的系统性风险攀升,甚至影响到银行整体的正常运营。此外,这一阶段的影子银行业务加重了商业银行的信用风险。影子银行的资金主要流向房地产、工商企业以及地方融资平台等能够负担较高融资成本的领域,而近年来制造业的去产能改革、房地产业的宏观调控都增加了未来信贷资产不能兑付的几率。

3.该阶段的主要监管政策

这一阶段我国迎来了一轮强监管时代,尤其是2017年以来,银监会对商业银行开展“三违反”“三套利”“四不当”的自查治理工作,打击市场乱象,重点整治乱加杠杆、脱实向虚的复杂结构产品;区分表内业务和表外业务、筑牢风险防火墙;全面弥补监管空白,明确金融产品业务属性,统一监管标准。

在本轮的强化监管下,针对我国影子银行的治理效果显著。第一,影子银行的急速膨胀得到了有效控制。影子银行无论从总体规模还是GDP占比来看,均较历史峰值有大幅的缩减。第二,市场秩序得以恢复,违法违规的金融活动大幅缩减,取而代之的是持牌、合法、规范的经营模式。第三,系统性风险大大降低,形式复杂的交叉业务明显减少,影子银行结构更为简单,与此同时,也为疫情期间的各项金融政策措施落实提供了有利条件。

四、结论及建议

虽然到目前为止,我国针对影子银行的监管治理取得初步成效,其规模创历史新低,但由于我国影子银行风险积聚较大,加之疫情期间经济下行,一些风险水平较高的影子银行可能趁此余烬复起。但应该认识到,影子银行和传统金融体系将会是长期共存的状态。因此,如何规范影子银行合规、健康、有序地发展才是当前需要关注的重中之重。

(一)弥补监管空白,加强监管机构间的合作

一方面,影子银行是金融创新与监管博弈的猫鼠游戏,影子银行目前在我国的盈利来源主要是通过监管套利获得的。影子银行业务模式的创新通常是因为现有监管政策的空缺,直到这种影子银行业务不断扩大、风险逐渐积聚,此时才会得到监管部门的注意,这样会给我国金融安全以及经济稳定带来极大的消极影响。因此,监管部门应对相关机构的业务及资产规模进行全面的了解,及时出台相关监管政策与法规,补齐监管短板,加强监管力度,“堵邪路、开正门、强管理、促发展”。

另一方面,影子银行大部分业务是由不同金融机构合作展开,如银信合作、银政合作、银保合作、银基合作等。监管部门要加大监管力度,加强监管机构间的合作。影子银行业务所涉及的金融机构受到不同监管部门的监管,其监管标准与监管力度不一,也为影子银行的发展提供了可能性。因此各监管机构间应该加强合作,将其纳入统一的监管视野,避免监管空白与监管漏洞。2018年,银监会与保监会合并就是我国监管模式由分业监管向混业监管的转变。

(二)提高信息透明度,建立更为明确的信息披露制度

影子银行业务作为一种表外业务其透明度低、信息不对称、风险信息不能及时披露,而建立明确的信息披露制度可以及时发布风险预警、有效遏制系统性风险发生、建立银行自身风险防火墙。加大商业银行的信息公开披露力度,可以使商业银行的资金流向和用途透明化,限制商业银行的监管套利行为。一方面,方便监管部门更为及时、准确、详细地了解商业银行的真实经营情况,填补监管空白;另一方面,投资者也可以通过信息披露制度掌握投资方向、甄别风险情况。

(三)商业银行提高风险防控能力,优化风险治理结构

商业银行应当完善其风险防控能力,明晰其风险承受能力,不断优化风险治理结构,控制内部影子银行业务风险。首先,可以通过信贷资产证券化,盘活银行存量资产,调整商业银行风险结构,提高流动性以缓解商业银行期限错配问题。其次,对其影子银行业务的风险应进行系统、准确地检测,以便能够及时调整风险应对策略,提高风险防范能力,降低因不能到期兑付所引起的信用风险。最后,应注重建立交叉业务领域的金融风险防火墙。信托、保险、证券等机构与银行进行合作,隐匿真实贷款规模,合作形式多种多样且操作关联性极强。针对这种情况引发的系统性风险,商业银行应注重风险防火墙的建立,对不同机构之间的风险进行隔离,防止风险的传导。

(四)促进商业银行自身观念转变,推动其可持续发展

影子银行实质上是商业银行追逐利润最大化的产物,往往一些商业银行不顾国家宏观调控政策和监管部门的监管,为了有利可图便不惜违法违规,甚至一些资金流向了高污染、高耗能、产能过剩等产业,这也正是部分商业银行唯利是图的体现。因此,规范影子银行业务最主要的是从商业银行自身的观念入手,虽然监管政策的完善对于规范商业银行影子银行业务有很大的促进作用,但更主要的是商业银行对于自身持续发展的考虑。究竟是利用规避监管的行为快速提高银行利润,还是从长远考虑促进自身可持续发展是商业银行应考虑的首要问题。商业银行为了增加利润而进行监管套利的行为始终不是实现双赢的长久之计,只有在市场化改革的大背景下设计出具有实质性创新的金融产品,才是商业银行需要长期关注的重要课题。