我国在线课程近十年研究热点、趋势与演化路径

——基于CNKI核心期刊文献的计量统计与可视化分析

张 冲

(江苏开放大学,江苏 南京 210036)

一、引言

在线开放课程是我国网络课程发展的最新形态,是推动我国高等教育教学改革和构建学习型社会的重要支撑。2012年,MOOC从远程在线教育走向普通高校教育,其典型特点是大规模、开放、在线,核心理念是共享。自此,国内在线开放课程建设队伍日益庞大,各级各类在线课程平台先后被建设并投入使用,示范平台有学堂在线、好大学在线,以及中国大学MOOC等。在线开放课程在内容与形式上能增加教学吸引力,有助于学习者个性化自主学习,与各级各类教育深度融合,势必导致教学相关方面的改革,尤其是2020年疫情期间“停课不停教,停课不停学”形势下,在线开放课程以及在线教育发展面临着机遇和挑战。

在线开放课程概念进入我国,便引起了广大研究者的关注。为获取国内在线课程研究热点与发展趋势的客观分析结果,本研究使用CiteSpace 5.0软件,从文献作者与研究机构、关键词共现、关键词聚类及时间线分析、研究主题演变趋势分析等方面对CNKI数据库文献资源进行可视化分析,以期厘清国内在线课程研究发展趋势,为将来研究提供有益参考。

二、数据来源与研究设计

(一)数据来源

本文以CNKI核心期刊文献(2011-2020年)为样本数据,以“在线课程”为主题词,共检索到文献813篇。去除资讯、专栏引言、征稿启事等非相关性文献47篇,得到相关文献共计766篇。

(二)研究工具

本研究使用美国德雷塞尔大学陈超美团队开发的CiteSpace 5.0可视化分析软件。CiteSpace基于引文分析的图谱原理和信息可视的技术基础,将引证分析和共引分析综合起来,以信息可视化和可视分析为手段,将大量抽象的文献数据转变成直观的科学知识图谱[1],便于客观分析相关研究领域热点及研究成果。

(三)研究过程

参照CiteSpace 5.0软件的使用说明与建议,研究进程如下:第一,明确研究主题、数据源与检索方法,将CNKI中检索到的文献中资讯、专栏引言、征稿启事等非相关性文献进行清除;第二,将检索数据以RefWorks格式导入CiteSpace5.0软件,进行作者与研究机构分析、关键词共现分析、关键词聚类及时间线分析、研究主题演变趋势分析,梳理归纳我国在线课程研究热点与趋势。

三、数据分析

(一)作者与研究机构分析

1.作者分析

分析文献作者,可了解本研究领域重要的研究者和学术带头人,同时通过研究他们的文献可以获得本领域研究的基础理论知识与学科信息发展趋势。

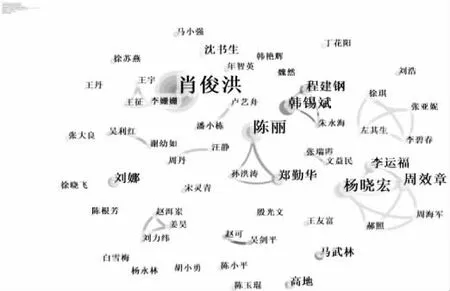

在CiteSpace 5.0软件中将节点类型选定为“Author(作者)”,其他参数设置分别为:Slice Length=1,即时间切片值为1年;Selection Criteria:Top50 per slice,LRF=3.0,LB Y=8,即提取节点阈值的选择为每个时间切片排名前50位;Network:N=68,E=50(Density=0.0219),即网络节点数量为68,连线数量为50,网络密度为0.0219;Pruning:Pathfinder,即网络裁剪方法为寻径网络算法。运行结束后,绘制出图1。

图1 作者分布

根据图1中节点的大小,肖俊洪节点最大,表明其在“在线课程”研究领域发表文献数量最多,影响最大。肖俊洪教授从2014年开始,致力于国外在线课程先进理论的翻译与引进,把印度、英国、加拿大、新西兰、爱尔兰等多国专家关于大规模公开在线课程(慕课)理论基础与实践经验陆续翻译发表,对于我国该领域研究的发展具有重要意义。其次,陈丽前期对中国MOOC的建设与发展研究、教学交互状况与课程设计进行了调查研究,后期采用学习分析技术与方法,分析交互数据,定位在线课程属性,并构建在线课程量化模型。再次,杨晓宏、周效章、李运福三人通过对国内在线课程评价研究热点分析、国外在线课程评价研究分析以及国内在线课程质量认定研究述评,提供了重要参考依据。他们认为国内在线课程评价及质量认定应树立正确的理念,从融合的研究视角出发,挖掘数据,构建动态标准,强化国际化比较研究等;应从在线课程特点出发,以深度学习为目标,重视学习者可持续发展,进行混合式教与学设计及教学改革研究;基于QFD(Quality Function Deployment)理论通过对在线开放课程核心利益相关者的问卷调查、访谈及对课程平台用户留言的梳理等,开放式地获取课程用户的需求数据。在此基础上,通过内容分析法挖掘用户对在线开放课程的真实需求,构建课程质量转化与教学特性转化模型,从而构建在线课程质量标准。最后,韩锡斌与程建钢通过对MOOC的运行机制、平台进行多维比较研究,对国内在线课程以及远程教育发展具有参考意义。

2.研究机构分析

在Citespace 5.0软件中选择节点类型为“Institution(机构)”,其他参数设置为:Slice Length=1;Selection Criteria:Top 50 per slice,LRF=3.0,LBY=8;Network:N=51,E=8(Density=0.0063);Pruning:Pathfinder。运行结束后,绘制出有关所选文献的机构分布图,如图2所示。图2清楚呈现了“在线课程”研究的主要研究机构分布情况、主要研究力量及机构间的交流情况。

图2 研究机构分布

用表格形式将研究机构分布图进行呈现,研究机构名称、中心性以及机构首次发文年度,如表1所示。

表1 研究机构及发文数量

从图2和表1中可得出,各个机构间的中心性为0.00,说明研究机构间无交流。

(二)关键词共现分析

关键词是对一个文献的核心概括,对文献关键词进行分析可了解其主题。在CiteSpace 5.0软件中选择节点类型为“Keyword(关键词)”,其他参数设置为:Slice Length=1;Selection Criteria:Top 50 per slice,LRF=3.0,LBY=8;Network:N=127,E=148(D ensity=0.0185);Pruning:Pathfinder;Modularity Q=0.7778,即聚类模块值为0.7778;Mean Silhouette=0.6649,即聚类平均轮廓值为0.6649。运行结束后,绘制出高频次、高中心性的主要关键词共现网络图,图中每一个节点为一个关键词,节点的圆环越大,表示关键词共现的频次越大;圆环上的年轮色由内及外依次表示由远及近出现年份、厚度与相应时间区间引用的次数成正比;深色圆环的节点为热点图谱中的关键节点(中心性高于0.1)。[2]如图3所示。

图3 主要关键词共现

把图3的数据整理得出主要关键词、频次与中心性排列表,见表2。研究文献中高频关键词能够反映本领域的研究热点与发展趋势,中心性较高的关键词在研究中占重要地位。综合图3与表2,关键词“教学改革”呈高频次出现,中心性也最大,节点最大,与其匹配较为紧密的关键词有混合式学习、网络课程、现代信息技术、Coursera、学堂在线、在线学习、护理教育、高职院校、在线开放课程等。通过对共现关键词的分析,可看出我国“在线课程”研究主要集中在混合式学习(包括在线学习)、网络(在线)课程、现代信息技术等方面。

表2 主要关键词频次、中心性排列

(三)关键词聚类及时间线分析

本文采用关键词聚类分析方法分析关键词两两出现在同一篇文章的频次,再通过聚类的统计学原理,将关键词聚类为词团,反映出现频次较高的关键词之间的亲疏关系。[2]在CiteSpace 5.0软件中选择节点类型为“Keyword(关键词)”,设置其他参数,运行后,得出关键词聚类分析图,见图4。顺序从0到11,数字越小,聚类中包含的关键词越多,每个聚类是由多个紧密相关的词所组成。

用表格对关键词聚类图进行整理,形成关键词聚类表,见表3。

图4和表3中呈现的数据分析结果显示,国内在线课程研究中心性较高的关键词聚类的领域有学堂在线、深度学习、高校图书馆、爱课程、深度融合、质量保证、Coursera、理解、建设、学习支持服务、高等教育、自主学习。

表3 关键词聚类

图4 关键词聚类

在CiteSpace5.0软件中,进入聚类视图界面,点击“Visualization(可视化)”功能,在“Graph Views(视图)”中选择“Timeline View(时间线)”选项,运行后,得出研究主题时间线分析图,见图5。“Visualization(可视化)”功能,“Graph Views(视图)”中选择“Timeline View(时间线)”选项,运行后,得出研究主题演变趋势分析图,见图6。

图5 研究主题时间线分析

图6 研究主题演变趋势分析

依据图5与图6,以及表3呈现的关键词聚类与研究主题演变趋势,自2011年开始,随着“远程教育”的不断发展,“在线课程”与“在线学习”成为研究热点,之后十年间,随着研究的不断深入,研究主题也在逐年演变。

综合以上分析,自2011年,国内在线课程建设研究从宏观研究逐步走向微观研究,从研究主题演变中可看出,从在线(网络)(开放)课程研究,到大规模开放在线课程/MOOCs/慕课研究,再到小规模限制性在线课程与精品在线开放课程研究,正逐步进入深度研究阶段。

(四)研究主题演变趋势分析

在CiteSpace 5.0软件中,聚类视图界面中,选择

四、数据分析结果

基于以上数据分析结果,综合文献内容,归纳总结得知国内“在线课程”研究主要集中在以下几个领域:

(一)在线课程质量保证研究

广大研究者基于在线课程质量量规(Quality Matter Rubric)与各种现代化网络技术系统对在线课程质量保证进行广泛研究。从不同视角对在线课程质量保证展开研究,主要结果有:

1.质量因子分析与模型构建。李青确定了15个影响在线课程质量因子,构建了媒体技术、课程内容与课程管理三维度MOOC质量模型[3]。

2.质量监控与管理体系建设。朱小康利用网络教学TQM质量监控体系对网络教学进行监控,分析数据后发现,通过制定和修订动态化网络教学目标;分析网络教学质量管理“PDCA循环”中影响教学质量的主要因素与原因,并制定网络教学管理工作文件、规程、质量标准及质量管理制度等解决方法;进行客观、科学、可行的网络教学绩效考核体系;利用网络教学OA平台,实现系统化、标准化、程序化、透明化与自动化的网络教学质量管理体系[4]。叶韦明利用内容分析法对线上学习社区中讨论区文本进行分析,监控线上互动质量和知识建构过程,得出结论,以任务为导向的讨论内容、“提问响应”的互动方式、负面态度情绪以及一线城市地理位置都更益于知识构建[5]。

3.内容质量分析研究。从“学习者”对课程内容的感知角度出发,闫寒冰构建了感知分析和过程感知分析两阶段在线课程内容质量分析框架[6]。

4.质量保障策略研究。张秀芬从教师角度提出了精细化课程教学设计、灵活多变的教学模式、构建师生利益共同体、充分发挥模范示范作用等4个方面的教学质量保障策略[7]。

(二)在线课程质量认定与评价标准研究

杨晓宏指出在线课程质量认定及质量评价标准一直是在线课程研究的核心领域,质量认定是保障课程质量的重要措施[8];在线开放课程正在推动高校课堂教学革命,促进了高等教育内涵发展,不同层次与类别的需求呈多样化趋势[9];李运福对高等教育领域开展在线开放课程教学质量认定提出:树立正确的价值取向、坚持融合的研究视角、重视数据价值的挖掘、注重标准的动态构建、强化国际比较研究[10]。制定统一的在线开放课程质量认定标准具有重要作用。

广大研究者采用文献法、问卷调查法、访谈、德尔菲法、文本分析法、比较分析法、扎根理论研究法、TF-IDF关键词统计方法等,对在线课程质量认定及质量评价标准进行研究。层次分析法软件、KJ法、质量功能展开(QFD)技术、SPSS软件等现代化信息手段被广泛采用,进行在线数据收集、分析,以确保研究成果的科学客观性。主要评价指标体系见表4。

表4 国内在线课程质量评价指标体系研究

各在线课程质量认定指标从不同视角构建了指标体系,课程开发、课程设计、课程内容、课程资源、课程考核、课程运行、课程学习、学习支持服务、课程管理等均是各质量认定指标的内容。

(三)在线课程质量认定效果与实效

随着在线课程的不断发展,在线课程教学质量评价的效果与实效成为研究重点。国内在线课程质量认定效果与实效面临着评价意识以及评价结果应用意识薄弱、评价维度不全面、评价方式单一、评价主体忽视师生因素等问题。提出院校层面加强系统设计,制订具有可操作性的在线课程教学评价方案;坚持多元评价,注重过程评估,实现“以评促教、以评促管”。王伟毅从学习实效评价角度,针对在线开放课程存在的全面系统性不足、客观可测性不够、关联指导性欠缺、动态发展性滞后等问题。基于混合式教学理论,构建“课前、课中、课后”三阶段、“十二点”教学流程的混合式教学模式,形成三阶段学习实效评价的结构框架及相对应的评价指标体系[11]。

(四)在线课程学分认定

由于存在着课程质量及标准不一、校际壁垒、学习过程监管困难、学分管理制度不完善等问题,在线课程的质量认定及学分认定一直是研究重点。自建课程的自我认定、引入外校课程的合作认定以及基于高校联盟的校际学分互认是目前国内常见认定方式。研究者们通过比较研究法、问卷调查法、文献法等研究方法,从在线课程学分认定、学分管理、学分认定办法、学分银行等角度,对国内在线课程学习成果认定及学分认定提出建设性建议。

1.建立学分银行。汪基德提出通过建立学分银行,对在线开放课程进行统一学分认证[12]。2.建立学分管理保障机制。庄芳提出建立系统的在线课程学分管理组织框架,建立完善的在线课程学分管理监管流程,建立有效的在线课程学分管理保障机制[13]。3.校企联合出台学分认证标准与制度。高欣峰提出应校企联合出台学习成果认证的标准与制度,将学习支持服务水平作为收费认证的主要参照[14]。4.搭建学分互认平台。厉毅通过对浙江省学分互认一体化的特色建设研究,在宏观政策要落地、互认标准体系要打通、双重目标要实现的情况下,搭建协同推进学分互认的平台,从政策保障、服务体系、标准规则、教务管理、数据通道五个方面实现慕课学分互认[15]。

(五)在线课程建设与研发

在线课程建设与平台研发研究,经历了MOOC建设研究、SPOC建设研究、MPOC建设研究、精品在线开放课程建设研究、国家级精品在线课程建设研究等阶段。研究者们利用学习分析技术等现代化技术对在线课程的建设、使用与研发进行了科学客观探讨。针对理念与模式滞后、定位不清、组织结构不合理、呈现形式单一、开发主体单一、未能满足人才培养目标、支持服务跟不上等问题,研究者们提出树立“以学生为中心”与“智慧共生”的理念,基于联通主义理论,以人才培养为目标,建设优质团队;以问题为导向,从学习目标、学习内容的组织与设计以及学习效果评价三个方面进行课程设计;通过自主开发与整合并进的形式整合建设资源库;灵活选择组织与呈现形式;提升技术支持;创新管理机制等。

(六)在线课程相关教学改革

随着在线课程与各级各类教育的深度融合,2020年疫情期间,在线教育发挥了巨大作用,引起教学的深度改革。从教学和学习两个角度,研究者们进行了系统研究:从教学角度,对教学模式、教学资源建设、教学设计、课堂教学、教学管理等进行了系统研究,对混合式教学模式以及翻转课堂尤为关注;从学习角度,对混合式学习模式、学习者深度学习与自主学习、在线学习社区等进行了系统研究。

五、结语

随着2016年6月教育部《教育信息化“十三五”规划》(教技〔2016〕2号)的出台,在线课程从普通高等教育推广至全社会教育,不断扩大优质教育资源覆盖面。在线课程的研究与实践进入蓬勃发展阶段。后疫情时代,在线开放课程在全球教育中将起到至关重要的作用,也为我国终身教育与全民教育实现提供重要通道。本研究以国内CNKI中文核心期刊为数据来源,进行了宏观分析,发现国内“在线课程”研究较为集中在在线课程的质量保证、质量认定与评价标准、质量认定效果与时效、学分认定、建设与研发以及教学改革领域,较为客观地获得了该领域的研究热点与趋势,为后续在线课程的课程开发流程规范化、质量评价标准的信度和效度、评价指标权重等研究提供了重要参考。

随着现代化信息技术、学习分析技术、学习科学、网络心理学等的不断发展,基于网络,在线课程的运行将拥有海量数据。这些数据将成为在线课程建设与研发、质量评价、教学改革等研究的重要依据。基于学习分析技术的在线课程建设标准、质量评价与在线教育改革研究将成为未来的研究趋势。