研究与讨论不同调味品中氨基酸态氮、总酸含量的分析及比较研究

丁 奇 马立利 郎 爽 王建凤 冯月超 贾 丽

(北京市理化分析测试中心,北京 100089)

随着我国食品生产领域迅速发展,食品调味品的种类日益丰富且产量巨大,其中酱油、食醋、蚝油是我国传统调料不仅具有丰富的呈味物质还富含多种营养成分,集调味、营养于一体在日常饮食中处于不可或缺的地位,但食品营养与质量问题频频发生,因此需要建立科学、准确的检验检测技术来确保调味品品质与安全[1-4]。而氨基酸态氮和总酸是衡量调味品风味、营养、质量的重要特征指标,其氨基酸态氮含有的呈味物质多少决定着调味品鲜味程度;总酸中呈味物质主要为有机酸,可与醇类酯化生成具有芳香气味的酯;除此之外它们营养价值较高,故在鉴别质量等级、品质评价、风味方面具有重要作用,因此对其检测分析意义重大[5-7]。

目前,食品中氨基酸态氮、总酸的检测技术主要有电化学检测技术(电位滴定法、电导滴定法)、光谱检测技术(如分光光度法)等[8-11]。但有些检测方法在应用过程中相对复杂、耗时,随着近几年高新科技领域不断进步,推进了新型现代仪器的研发加快了检测技术的进一步发展[12-15]。其中电化学检测技术中电位滴定法在分析测定氨基酸态氮、总酸含量等方面具有广泛应用,它是通过电极上电化学变化来反应待测物的含量,易于实现自动化连续性快速分析,适用于酱油、食醋、蚝油等食品调味品中重要指标的微量和痕量分析[16-18]。

本文基于电位滴定法对3类调味品中氨基酸态氮和总酸进行测定与分析。分析了相同类型调味品的质量品质及含量,并对不同类型之间进行比较,研究存在的差异性对整体风味的影响。本研究结果为调味品的检测分析提供了一定参考价值,并对质量品质控制、风味影响等提供了理论依据,旨在扩展电位滴定法在调味品研究中的应用。

1 实验部分

1.1 材料与试剂

酱油、食醋、蚝油,购于北京市房山区超市。甲醛、氢氧化钠标准溶液, 购于国药集团化学试剂有限公司。

1.2 仪器与设备

电位滴定仪,北京海光仪器有限公司;分析天平感量0.0001 g,德国Sartorius公司;Elix 10 Milli-Q超纯水系统,美国Millipore公司。

1.3 实验方法

1.3.1氨基酸态氮的测定

参考国标方法[11,19,20]吸取5 mL酱油(食醋)或称取5 g蚝油于100 mL烧杯中,加一级水50 mL充分搅拌溶解,转移至100 mL容量瓶中,用少量一级水分次洗涤烧杯,洗液并入容量瓶,并加水至刻度,匀。吸取20 mL置于200 mL烧杯中,加60 mL水,开动磁力搅拌器,用氢氧化钠标准溶液滴定至pH为8.2时,加入10 mL甲醛溶液后混匀,再用氢氧化钠标准滴定溶液继续滴定至pH为9.2记下消耗氢氧化钠标准滴定溶液的毫升数,同时取80 mL一级水做空白试验。

1.3.2总酸的测定

参考国标方法[11,19,20]吸取5 mL酱油(食醋)或称取5 g蚝油于100 mL烧杯中,加一级水50 mL充分搅拌溶解,转移至100 mL容量瓶中,用少量一级水分次洗涤烧杯,洗液并入容量瓶,并加水至刻度,匀。混匀后吸取20 mL置于200 mL烧杯中,加60 mL水,开动磁力搅拌器,用氢氧化钠标准溶液滴定至pH为8.2时,记下消耗氢氧化钠标准滴定溶液的毫升数来计算总酸含量,同时取80 mL一级水做空白试验。

2 结果与讨论

2.1 酱油、食醋、蚝油中氨基酸态氮含量分析

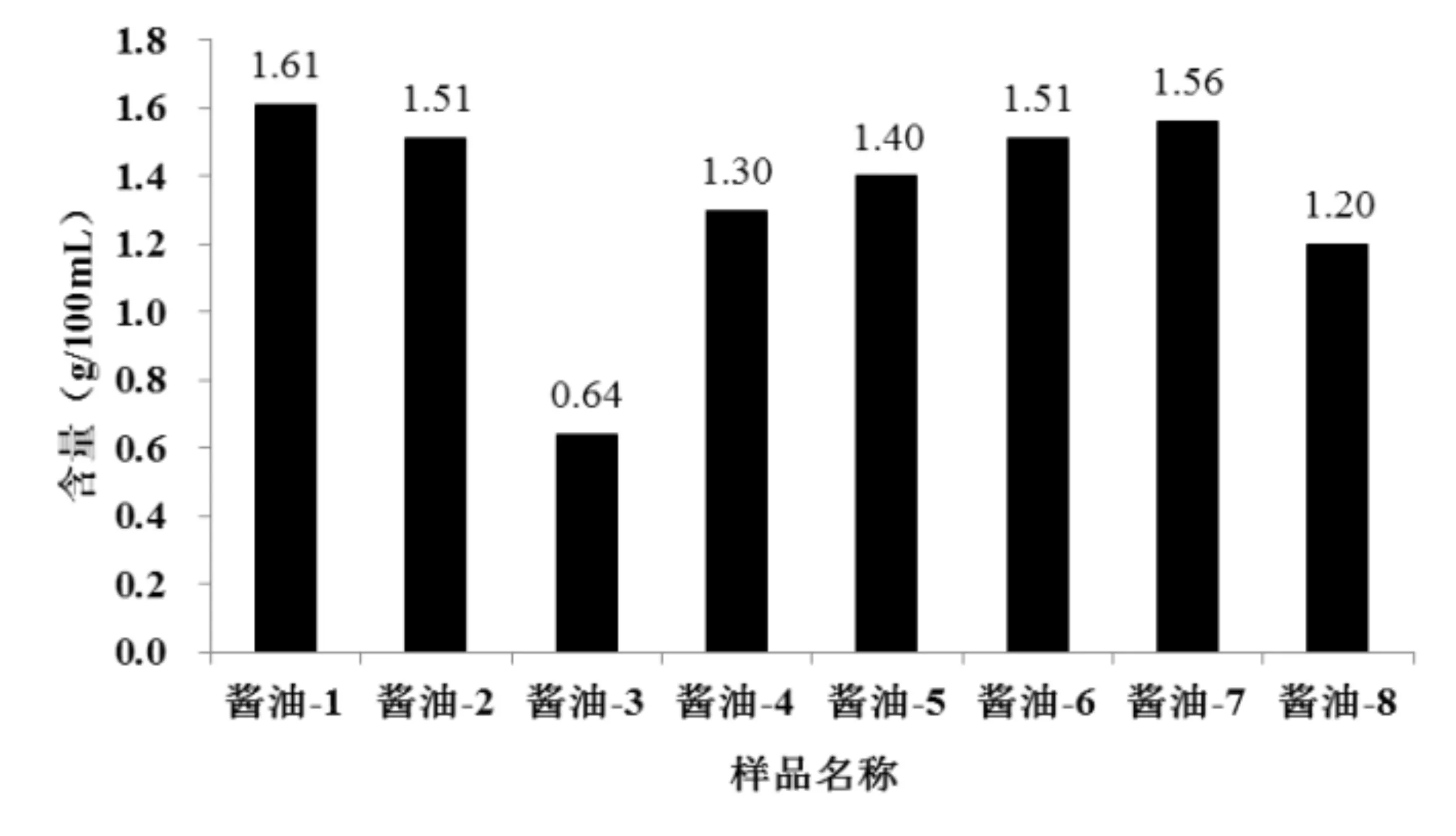

本实验利用电位滴定法对酱油、食醋、蚝油中氨基酸态氮含量进行测定分析,其检测结果如图1所示。

图1 8种酱油中氨基酸态氮的含量

由图1可知,酱油-2和酱油-6的含量相同,但含量最高的为酱油-1(1.61 g/100 mL),其次是酱油-7(1.56 g/ 100 mL),酱油-3(0.64 g/100 mL)的含量最低。氨基酸态氮包含游离氨基酸、多肽类等均是较为重要的呈味物质,其含量多少决定着酱油的质量等级,特级酱油要求氨基酸态氮含量≥0.80 g/100 mL;一级≥0.70 g/100 mL;二级≥0.55 g/100 mL;三级≥0.40 g/100 mL[21,22]。因此8种酱油中有7种特级酱油,1种二级酱油。

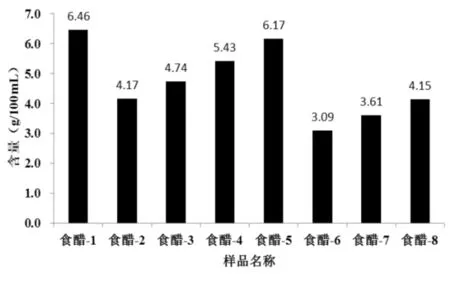

图2是不同食醋中氨基酸态氮含量的变化,可以得出8种食醋中氨基酸态氮含量均大于3.00 g/100 mL,但超过含量6.00 g/100 mL的食醋仅有2种,分别为食醋-1(6.46 g/100 mL)、食醋-5(6.17 g/100 mL)。这些食醋中食醋-6(3.09 g/100 mL)的含量最低,低于含量最高食醋-1的 2倍以上。

图2 8种食醋中氨基酸态氮的含量

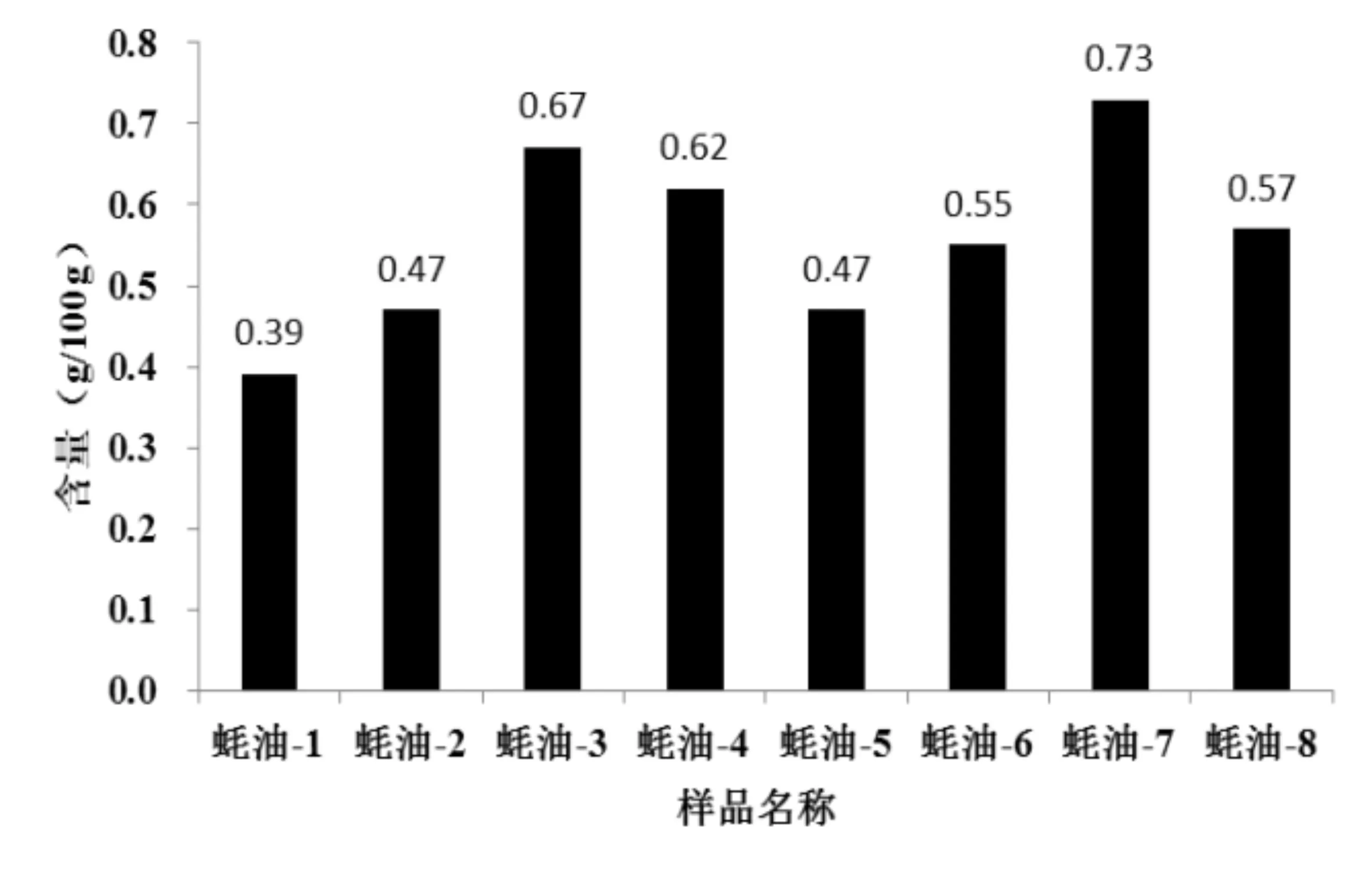

图3是8种蚝油中氨基酸态氮含量的测定结果,发现蚝油-7(0.73 g/100 g)含量最高,之后为蚝油-3(0.67 g/100 g),其中蚝油-2和蚝油-5含量相同(0.47g/100 g)。而蚝油-1(0.39 g/100 g)含量最低,因此这8种蚝油的氨基酸态氮含量均大于0.30 g/100 g,均满足GB/T 21999-2008[19]规定的要求。以上实验结果也进一步验证了电位滴定法适用于调味品中氨基酸态氮的测定。

图3 8种蚝油中氨基酸态氮的含量

2.2 酱油、食醋、蚝油中总酸含量分析

总酸是反应调味品品质的重要指标,因此本实验对酱油、食醋、蚝油中总酸含量进行了测定及分析。

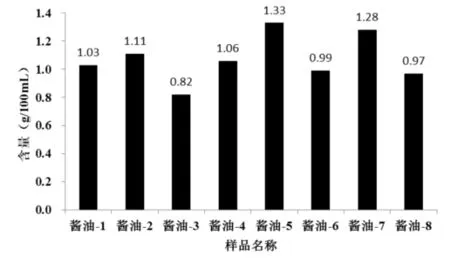

由图4所知,8种酱油的总酸含量分别为酱油-1(1.03 g/100 mL)、酱油-2(1.11 g/100 mL)、酱油-3(0.82 g/100 mL)、酱油-4(1.06 g/100 mL)、酱油-5(1.33 g/100 mL)、酱油-6(0.99 g/100 mL)、酱油-7(1.28 g/100 mL)、酱油-8(0.97 g/100 mL),其含量均低于2.50 g/100 mL,满足酱油的卫生指标[23]。

图4 8种酱油中总酸的含量

食醋中总酸主要由醋酸及少量乳酸、琥珀酸、酒石酸、苹果酸、柠檬酸等这些酸性成分量共同组成[24]。由图5可知, 8种食醋中总酸含量从高到低依次为食醋-5(22.51 g/100 mL)、食醋-1(22.34 g/100 mL)、食醋-4(20.13 g/100 mL)、食醋-3(18.41 g/100 mL)、食醋-8(17.11g/100 mL)、食醋-2(16.19 g/100 mL)、食醋-7(14.60 g/100 mL)、食醋-6(11.11 g/100 mL),均满足国家标准规定总酸含量不低于3.50 g/100 mL[20]的要求。

图5 8种食醋中总酸的含量

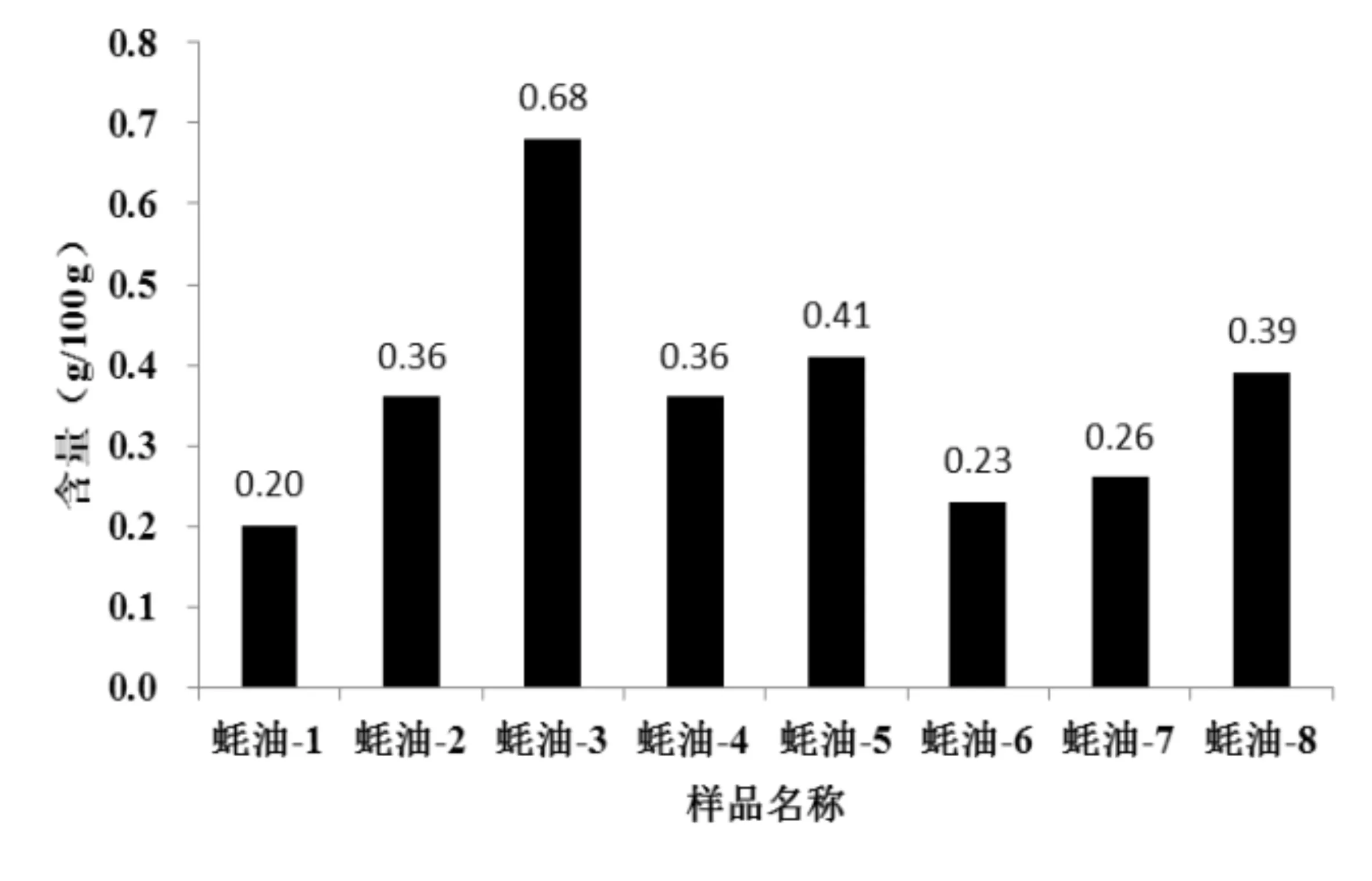

图6是8种蚝油中总酸的测定结果,其含量分别为蚝油-1(0.20 g/100 g)、蚝油-2(0.36 g/100 g)、蚝油-3(0.68 g/100 g)、蚝油-4(0.36 g/100 g)、蚝油-5(0.41 g/100 g)、蚝油-6(0.23 g/100 g)、蚝油-7(0.26 g/100 g)、蚝油-8(0.39 g/100 g),其中蚝油-3高于其它7种,蚝油-2和蚝油-4的含量相同,最低的为蚝油-1。而测定的这些蚝油总酸含量范围在0.20 g/100 mL ~ 0.70 g/100 mL之间,满足GB/T 21999-2008[19]规定的总酸含量要求。

图6 8种蚝油中总酸的含量

2.3 调味品中氨基酸态氮及总酸含量不同引起的风味差异

由于氨基酸态氮及总酸具有调节风味的作用,所以根据本实验测定结果对每类调味品进行风味分析。有文献表明酱油中氨基酸态氮含量与鲜味成正比,其含量越高滋味越鲜美,品质越高,除此之外总酸含量也对其风味影响较大[23,25]。因此通过对比8种酱油中氨基酸态氮、总酸含量的测定结果,得出酱油-1氨基酸态氮含量高于其它酱油,所以具有较高的鲜味强度;而测定的总酸含量均不同,因此总酸赋予的每种酱油风味也会有差异。食醋的风味主要以酸味为主,而总酸含量的多少决定其酸味强度,由此得出8种食醋中食醋-5的总酸含量最大因此该食醋酸味相对较强,而酸味较弱的为食醋-6。蚝油调味品中氨基酸态氮是其鲜味成分主要来源之一,因此它可以间接表示蚝油鲜味强度,由此得出鲜味较高蚝油-7,其次为蚝油-3。

3 结论

本实验分别测定酱油、食醋、蚝油中氨基酸态氮及总酸含量,得出8种酱油中氨基酸态氮、总酸含量的最大值分别为1.61 g/100 mL、1.33 g/100 mL,8种食醋中的最大值分别为6.46 g/100 mL、22.51 g/100 mL,8种蚝油中的最大值分别为0.73 g/100 g、0.68 g/100 g。在质量品质评价方面,根据氨基酸态氮含量鉴定出酱油中有7种特级酱油,1种二级酱油;而8种食醋的总酸含量均大于国标规定的3.50 g/100 mL;8种蚝油也均满足氨基酸态氮≥0.3 g/100 g,总酸≤1.2 g/100 g,因此均满足质量规定要求。通过以上结论也进一步得出电位滴定法适用于调味品中理化指标的测定。对调味品进行风味分析,得出8种酱油中酱油-1鲜味较高,酱油-3较低;8种食醋中由于总酸含量引起的酸味强度变化由高到低依次为食醋-5、食醋-1、食醋-4、食醋-3、食醋-8、食醋-2、食醋-7、食醋-6;8种蚝油中氨基酸态氮赋予蚝油-7的鲜味强度高于其它几种,而蚝油-1最低。