核呼吸因子1多态性与心力衰竭病人疗效及预后的关系

包艳春,关秀军,王小娟,胡亚丹

心力衰竭是一种由多种原因导致心脏收缩功能和(或)舒张功能障碍的复杂临床综合征,我国35~74岁人群患病率约为0.9%[1]。心力衰竭治疗已由以往的强心利尿转变为以阻断交感神经系统和肾素-血管紧张素系统为主的神经内分泌系统过度激活为主,病人病死率、再次住院率居高不下。有研究认为,遗传变异是导致药物反应个体差异的重要原因[2]。心肌细胞线粒体形态及功能稳定对维持正常的心脏结构及功能具有重要的作用,在心肌缺血、衰老及心力衰竭病人中均观察到不同程度的线粒体损伤。相关研究表明,心力衰竭、心肌病等病理情况下,核呼吸因子1(nuclear respiratory factor 1,NRF-1)在维持线粒体稳态中发挥着重要作用[3]。NRF-1高表达有助于心肌细胞存活,具有增强细胞呼吸能力和代谢水平,减轻或预防心力衰竭的发生。上述研究说明NRF-1表达在防治心力衰竭中的重要作用。NRF-1基因多态性直接影响NRF-1基因及相关蛋白的表达。目前,关于NRF-1基因多态性与慢性心力衰竭的关系及药物干预后疗效研究较少。本研究旨在探讨NRF-1基因+141 G/T多态性与慢性射血分数降低心力衰竭病人药物干预疗效的关系,以期为临床治疗慢性心力衰竭提供有效、可靠的治疗方案并阐明药物干预的部分作用机制,从而为进一步有效降低心力衰竭再住院率及其他不良事件发生率提供一定理论依据。

1 资料与方法

1.1 研究对象 选取2015年3月—2017年6月我院住院并接受治疗的射血分数降低心力衰竭(HFrEF)病人136例,均符合《中国心力衰竭诊断和治疗指南2014》[4]制定的慢性心力衰竭诊断标准,且左室射血分数(LVEF)<40%。其中男82例,女54例,年龄60~73(66.32±5.96)岁;原发性疾病:扩张型心肌病21例,缺血性心脏病87例,高血压性心脏病22例,肺源性心脏病6例;纽约心脏病协会(NYHA)心功能分级:Ⅱ级63例,Ⅲ级51例,Ⅳ级22例。所有病人均签署知情同意书,并经医院伦理委员会批准。

1.2 纳入及排除标准

1.2.1 纳入标准 年龄>60岁;NYHA分级为Ⅰ~Ⅲ级;入院时肌酐(Cr)为133~451 μmol/L;LVEF<40%;血压≥110/60 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)。

1.2.2 排除标准 血流动力学指标不稳定;伴有甲状腺功能亢进性心脏病、心源性休克、肺动脉重度高血压、恶性肿瘤、已确定的遗传性或原发性血管性水肿;采用血管紧张素转换酶抑制剂、血管紧张素治疗、恶性心律失常;严重肝肾功能不全;血压<110/60 mmHg,血清钾>5.4 mmol/L;治疗过程中出现严重不良反应或严重并发症需要特殊处理。

1.3 治疗方法 采用常规抗心力衰竭治疗,包括休息、限盐、限水。药物治疗:利尿剂托拉塞米,依据病人尿量调整剂量;螺内酯20 mg,每日1次;依那普利片2.5 mg,每日1次(咳嗽病人更换为厄贝沙坦37.5 mg,每日1次)。心力衰竭症状好转后尽早加用琥珀酸美托洛尔缓释片11.875 mg,每日1次,同时根据病人心率、血压等指标变化及时调整药物剂量。治疗时间为6个月。

1.4 观察指标 ①收集病人一般资料,包括年龄、性别、体质指数、吸烟史(定义为吸烟支数每日1支以上,且至少连续吸烟3个月)、心率、血压。②生化指标:病人入院后抽取肘静脉血13 mL,其中部分用于生化指标、聚合酶链式反应(PCR)检测。采用美国罗氏公司生产的cobas8000全自动化免疫系统测定肝功能、肾功能;N末端脑钠肽前体(NT-proBNP,荧光素增强免疫化学发光法,试剂盒购自南京诺尔曼生物技术有限公司)、过氧化物酶体增殖物激活受体γ辅激活因子1α(PPARγC1α,酶联免疫吸附法,试剂盒购自美国R&D公司)。③心脏彩超:病人入院2 d内完成心脏彩超检查,采用HP5500型彩色多普勒超声诊断仪,采用双腔Simpson法测量LVEF、左室舒张末期内径(left ventricular end diastolic diameter,LVEDD)、左室后壁厚度(left ventricular posterior wall thickness,LVPWT)。6个月后再次抽取病人肘静脉血检测上述生化指标,复查心脏彩超。

1.5 基因检测方法

1.5.1 NRF-1基因+141 G/T多态性 将抽取到的病人血样标本5 mL置于含有乙二胺四乙酸(EDTA)的EP管中,采用常规酚-氯仿法提取外周血样本中基因组DNA,经紫外分光光度法确定DNA的浓度及纯度(纯度为A260/A280≥1.8)并保存于-80 ℃冰箱中备用,采用PCR-RFLP技术常规扩增外周血基因组DNA,按照Oligo 6软件设计方案,引物合成由上海生工生物工程有限公司完成。NRF-1基因+141 G/T正向引物序列:5′-CGCTAGCTGGCTACGCGTACTACCG-3′,反向引物序列:5′-GTGCCGTAGCTAGCTACGATCGGC-3′。PCR扩增体系为25 μL,其中含有5 μL的PCR缓冲液,正向及反向引物各0.5 μL,5 U/L Taq DNA聚合酶0.25 μL,2.5 mmol/L的dNTPs 4.0 μL,剩余加入双蒸水。NRF-1基因+141 G/T扩增反应:反应条件为95 ℃预变性2min,之后按照94℃30 s、57 ℃ 30 s、72 ℃ 30 s顺序进行40个循环,最后以62 ℃延伸4 min。PCR扩增产物长度为256 bp。所有样本均在ABI-7500 fast RT-PCR电泳仪上进行,确定扩增样品是否扩增成功。NRF-1基因+141 G/T多态位点的PCR扩增产物经限制性内切酶Bsp EI消化。酶切反应后,在含2%琼脂糖凝胶电泳上电泳,确定酶切产物。随机选取PCR产物,确定酶切反应效率。

1.5.2 实时荧光定量PCR检测NRF-1、线粒体转录因子A基因(mitochondrial transcription factor A mRNA,TFAM mRNA) 将抽取到的肘静脉血3 mL采用Qiagen血液基因组RNA提取试剂盒,严格按照试剂盒说明书操作提取病人RNA,利用FastQuant cDNA第一链合成试剂盒对所提取的RNA进行反转录,采用实时荧光定量PCR仪进行基因扩增(对照基因为GAPDH),获取TFAM特异性扩增曲线和溶解曲线。引物由上海生工生物工程有限公司设计、合成。NRF-1正向引物序列:5′-CGTACGTAGCTACGATCACCA-3′,反向引物序列:5′-AGCTGTCAGCTAGTACGTTACC-3′;TFAM正向引物序列:5′-GCGTGCGCGGCTCGATCGATCAGCTT-3′,反向引物序列:5′-GTCTACGCGTAGCTAGCTAGCATCAAC-3′;GAPDH正向引物序列:5′-TAGCGTAGCTGGGCTACACGTACATC-3′,反向引物序列:5′-CGCTAGCTGGATCAGACAGGTAACTAA-3′。PCR扩增体系为25 μL,其中含有5 μL的PCR缓冲液,正向及反向引物各0.5 μL,5 U/L Taq DNA聚合酶0.25 μL,2.5 mmol/L的dNTPs 4.0 μL,其余加入双蒸水。反应条件为:95 ℃预变性15 s,94 ℃变性20 s、63 ℃ 15 s退火、72 ℃延伸20 s,共进行40个循环。试验数据采用目的基因Ct值与对照基因Ct值的比值作为TFAM mRNA表达水平。

1.6 随访 所有病人出院后1个月门诊随访1次,之后每3个月经门诊或电话随访1次,至少随访2年。记录所有病人随访期间心血管事件发生情况,包括心源性死亡(指心源性猝死及充血性心力衰竭引起的死亡)、心脏移植或恶性心律失常及慢性心力衰竭再住院情况。

1.7 临床疗效评定 显效:治疗后心力衰竭症状基本得到控制或心功能改善2级以上;有效:治疗后心功能改善1级但未达到2级;无效:治疗后心功能无明显改善;恶化:治疗后心功能进一步加重。总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。

2 结 果

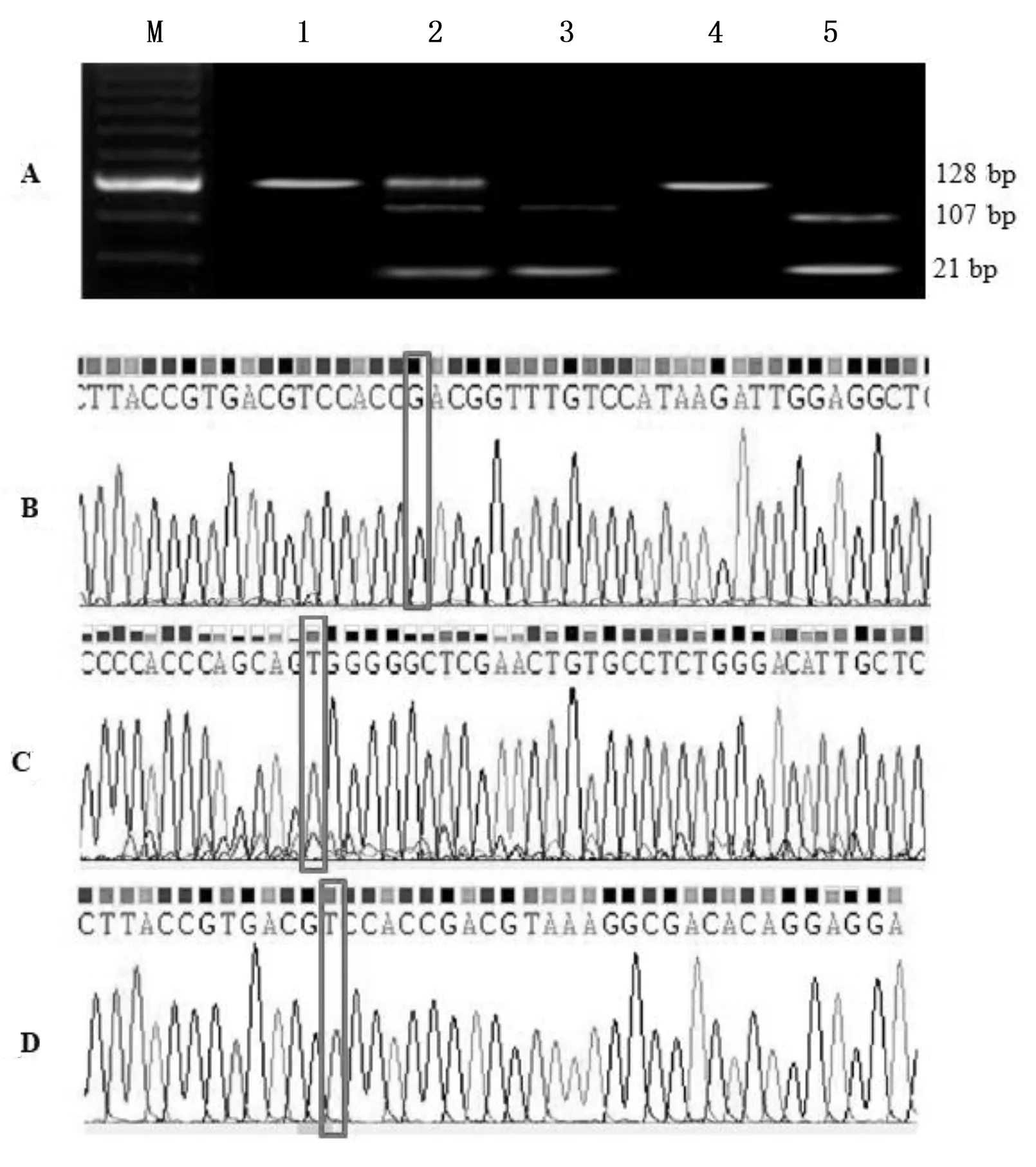

2.1 NRF-1基因+141 G/T基因扩增结果 基因检测显示,GG型为1条电泳条带(128 bp),GT为3条电泳条带(128 bp、107 bp、21 bp),TT为2条电泳条带(107 bp、21 bp)。详见图1。

图1 NRF-1基因+141 G/T基因扩增电泳图及基因测序图(A为基因电泳图,通道1与通道4为GG基因型,通道2为GT基因型,通道3与通道5为TT基因型;B为GG基因型测序;C为GT基因型测序;D为TT基因型测序)

2.2 NRF-1基因+141 G/T基因型频率分布及不同基因型临床资料比较 136例病人中,GG基因型57例(41.91%),GT基因型55例(40.44%),TT基因型24例(17.65%)。3种基因型病人年龄、性别、体质指数、吸烟史、血压比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。详见表1。

表1 不同基因型临床资料比较

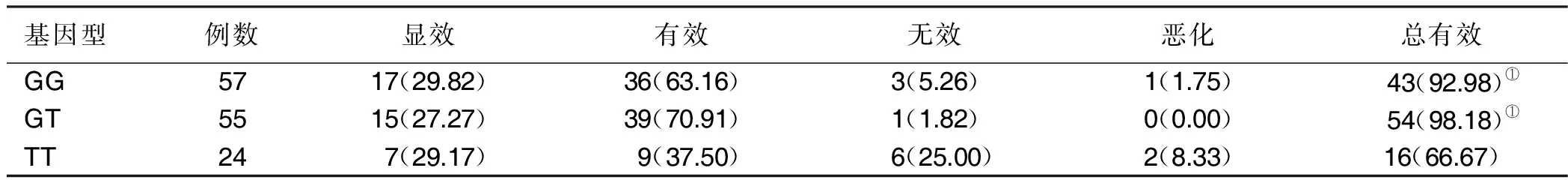

2.3 不同基因型临床疗效比较 3种基因型总有效率比较,差异有统计学意义(χ2=19.929,P<0.001),GG、GT基因型总有效率均高于TT基因型,差异有统计学意义(P<0.01)。详见表2。

表2 不同基因型临床疗效比较 单位:例(%)

2.4 3种基因型治疗前后相关生化指标比较 治疗后,3种基因型心率、LVEF、LVEDD、NT-proBNP、估算肾小球滤过率(eGFR)及PPARγC1α均优于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05或P<0.01);GG、GT基因型LVEF、LVEDD、NT-proBNP、eGFR、PPARγC1α优于TT基因型,差异有统计学意义(P<0.05或P<0.01)。详见表3。

表3 3种基因型治疗前后相关生化指标比较(±s)

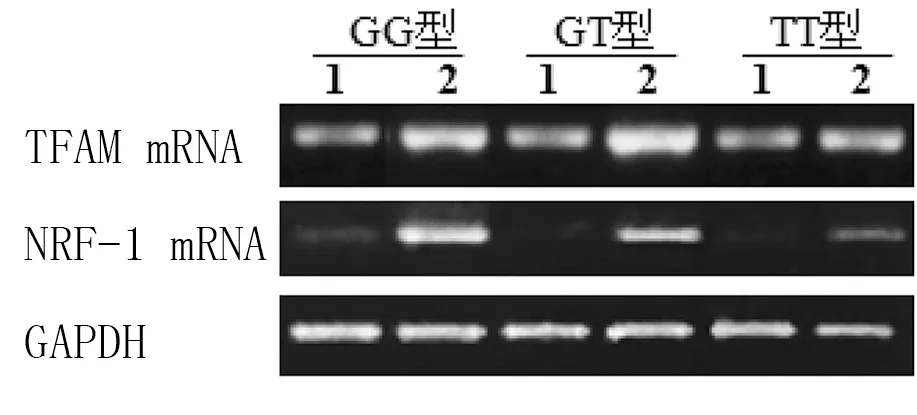

2.5 实时荧光定量PCR检测NRF-1 mRNA、TFAM mRNA表达情况 RT-PCR检测显示,治疗后,各基因型组NRF-1 mRNA、TFAM mRNA差异有统计学意义(P<0.05或P<0.01);治疗后,GG、GT基因型与TT基因型NRF-1 mRNA、TFAM mRNA比较,差异有统计学意义(P<0.05或P<0.01)。详见图2、表4。

图2 RT-PCR检测NRF-1 mRNA、TFAM mRNA表达情况(1为各基因型治疗前;2为各基因型治疗后)

表4 治疗前后3种基因型NRF-1及TFAM mRNA表达比较(±s)

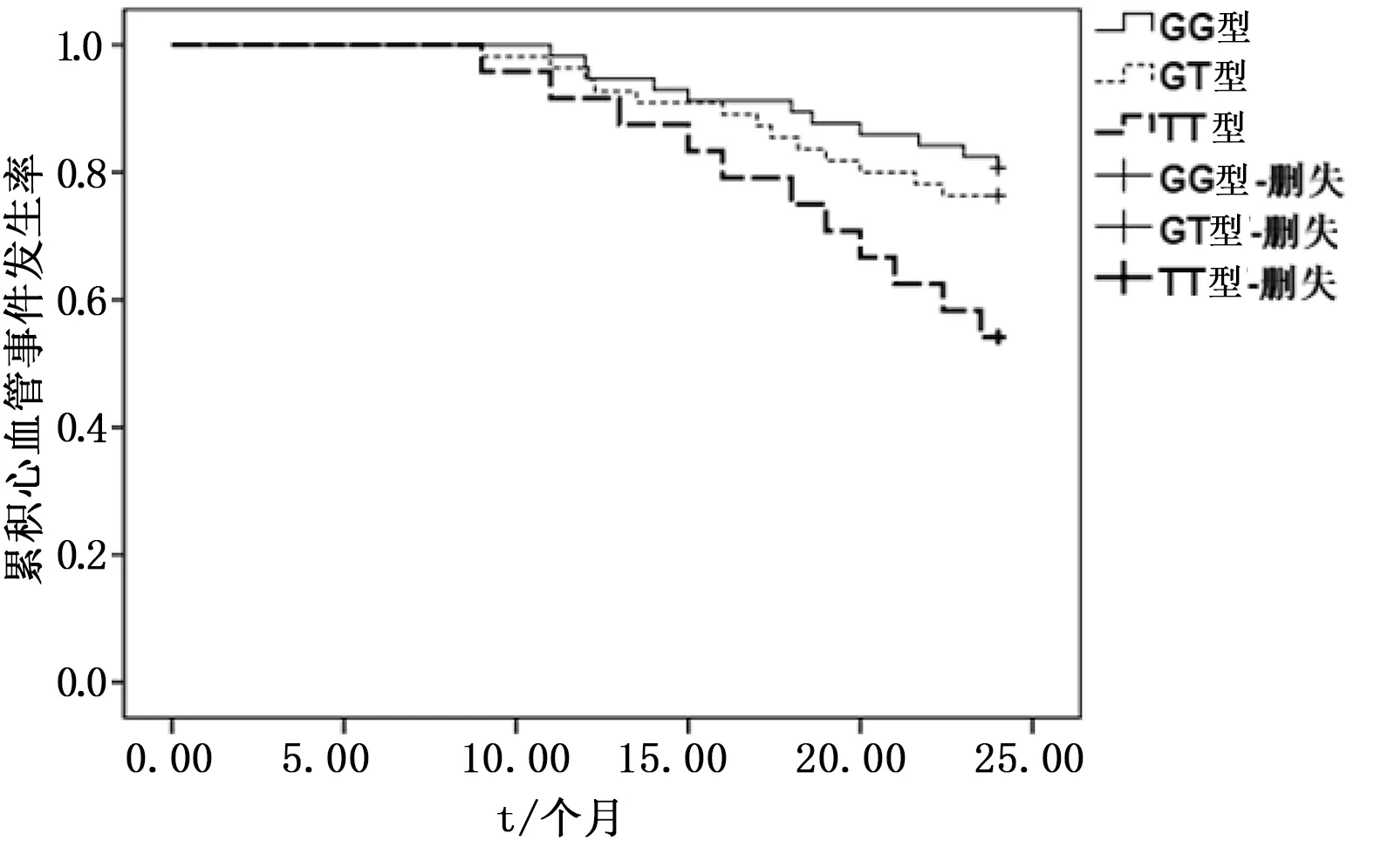

2.6 不同基因型心血管事件发生率比较 136例病人随访2年,心血管事件总发生率为25.74%(35/136)。GG、GT及TT型2年内心血管事件发生率分别为19.30%、23.64%和45.83%。Kalplan-Meier法分析显示,3种基因型累积心血管事件发生率比较,差异有统计学意义(Logrankχ2=6.706,P=0.035)。详见图3。

图3 Kalplan-Meier法分析3种基因型2年内心血管事件累积发生情况

2.7 预后影响因素分析 将预后是否出现心血管事件(是=1,否=0)为因变量,以相关特征因素及生化指标为自变量,采用Cox风险比例模型分析。结果显示,TT基因型、NT-proBNP、LVEDD为预后的危险因素;NRF-1、TFAM及PPARγC1α、LVEF为预后的保护因素。详见表5。

表5 心力衰竭病人心血管事件预后影响因素的Cox风险比例模型分析

3 讨 论

心力衰竭的主要病理机制为心肌缺血缺氧引起的心肌细胞受损,心肌细胞坏死是导致心室重构的重要原因。有研究显示,心肌细胞能量代谢功能障碍在心力衰竭发生发展中发挥着重要作用[5]。心肌细胞功能的主要细胞器是线粒体。NRF-1是由细胞色素C激活表达的,在细胞核、线粒体相互作用中发挥着重要作用[6]。NRF-1可调节细胞生长、凋亡及线粒体氧化呼吸[7],且NRF-1高表达对减轻、预防心力衰竭的发生发展具有重要的作用。脑钠肽(BNP)和NT-proBNP对心力衰竭及短期内心血管不良事件有诊断价值,本研究从另一方面部分阐述了NRF-1基因及其多态性与心力衰竭治疗后的临床疗效关系及远期心血管事件发生情况的关系,探讨心力衰竭治疗是否与心肌细胞线粒体能量代谢有关,为今后临床采取合理有效的治疗有效提供方法,同时为进一步研发有效的治疗药物提供一定的理论依据。

NRF-1为转录激活线粒体中相关基因启动子的核转录因子,定位于7号染色体3区2带,由503个氨基酸组成。有研究显示,NRF-1基因多态性与冠心病、2型糖尿病发病存在一定的相关性[8-9],不同基因型对冠心病、糖尿病等疾病的发生发展存在差异。目前NRF-1基因多态性是否与心力衰竭疗效及预后有关的文献报道较少。本研究结果显示,NRF-1基因+141 G/T多态性与药物治疗后疗效及远期心血管事件发生均存在一定的相关性,提示NRF-1基因+141 G/T多态性与心力衰竭疗效及预后可能存在一定联系,值得进一步研究。缺氧条件下,NRF-1高表达有助于细胞存活,NRF-1基因具有改善细胞缺氧状态、提高细胞活力的作用[3];体外刺激心肌细胞NRF-1表达上调,可增加线粒体氧化磷酸化蛋白表达[10]。有研究发现,NRF-1可强烈诱导PPARγC1α表达,形成共激活因子,作用于TFAM启动基因,直接调控线粒体转录与复制[11]。本研究结果显示,GG、GT基因型病人NRF-1 mRNA、TFAM mRNA表达水平高于TT基因型,表明不同基因型NRF-1存在能量代谢基因表达差异,可能是导致心肌细胞能量代谢功能障碍的重要原因及药物干预预后差异的关键因素。

交感肾上腺素能神经系统(SAS)及肾素-血管紧张素系统(RAS)在人体中发挥着重要的作用,其激活后过表达是导致心室重构及慢性心力衰竭的重要原因[12]。尽管血管紧张素转换酶抑制剂及β受体阻滞剂阻断了SAS和RAS过度激活,仍有部分病人未从药物干预中获益[13]。分子研究显示,多数抗心力衰竭药物与特定靶蛋白结合发挥着生物学作用,编码这些药物作用靶位的基因多表现为多态性,基因多态性影响药物治疗敏感性[14]。有研究显示,RAS过度激活导致血管紧张素Ⅱ高表达,进而引起线粒体损伤,导致NRF-1、TFAM基因表达下调[15];β肾上腺素受体兴奋导致心肌细胞损伤,其作用机制可能与抑制线粒体NRF-1表达有关[16]。上述研究表明,NRF-1可能为血管紧张素转换酶抑制剂或β受体阻滞剂的潜在作用靶点。本研究结果显示,NRF-1基因+141 G/T不同基因型表现不同临床疗效。GG、GT基因型病人经药物后总有效率明显高于TT基因型,且LVEF、PPARγC1α、eGFR水平高于TT基因型,NT-proBNP水平低于TT基因型,提示NRF-1基因+141 G/T中TT基因型病人经药物治疗后效果较差,其可能与NT-proBNP水平降低不明显有关,值得进一步研究,同时结果表明不同基因型对药物治疗的敏感性存在差异。

本研究进一步明确NRF-1基因+141 G/T不同基因型与心血管事件发生率的关系,以期为临床采取合理有效的治疗方案提供依据。结果显示,GG、GT基因型心血管事件发生率低于TT基因型,经Cox风险比例模型分析显示,TT基因型为预后独立危险因素。虽然本研究阐明了慢性心力衰竭预后与NRF-1、TFAM及PPARγC1α的关系,但未进一步明确NRF-1基因+141 G/T多态性与心力衰竭作用及药物干预机制及对心肌细胞及心肌细胞线粒体功能的影响,需进一步行体外研究或动物实验探讨相关作用机制,进而阐明药物的作用效果。

综上所述,NRF-1基因+141 G/T多态性与慢性心力衰竭病人疗效有关,与2年内心血管事件发生情况有一定的相关性,其作用可能与药物干预后提高NRF-1、TFAM基因及PPARγC1α表达有关。