近十年广东人口结构的变化、成因与思考(上)

——基于第七次全国人口普查数据的分析

杨新洪

(广东省统计局,广东 广州 510031)

全国第七次人口普查结果显示,广东户籍人口近亿,常住人口达到1.26亿人,为全国第一大常住人口大省。第六次全国人口普查,是在2010年。10年之后,同样是11月1日零点,广东常住人口继续位居全国首位。通过全面梳理人口数据,解构人口这盘数,从中可得到“七大变化、七个成因、七方面思考”。

一、“七大变化”

(一)人口数量变大

1.人口总量持续上升,占全国人口比重上升明显

第七次全国人口普查初步汇总结果表明,2020年11月1日零时,广东常住人口达12601.25万人,与2010年第六次全国人口普查比较,全省常住人口增加2170.94万人,增长20.81%,平均每年增加217.09万人,年平均增长率为1.91%,增速与上一个十年的年均增速(1.90%)基本持平。自2007年以来,广东连续14年人口规模居全国首位,占全国总人口的比重从2010年的7.61%提高到8.94%,提高1.33个百分点。

自1953年第一次全国人口普查以来,广东常住人口总量呈持续上升的趋势,人口规模不断扩大,虽然每次人口普查年均增速高低不一,在1.90%~3.13%之间波动,但总的来看,人口年均增量基本呈上升态势(见图1)。特别是2000年、2010年及2020年近三次全国人口普查,其中2000年和2020年常住人口年均增量均超过2000万人,2010年人口年均增量也在1800万人左右,广东常住人口规模出现大幅扩展的现状,一举跃居并保持全国人口总量第一位,成为名副其实的人口经济大省。

2.常住人口往大城市“堆积”的现象正在进一步凸显

从各地市人口规模看,全省常住人口超过500万人的地市有9个,比2010年增加1个。继广州、深圳之后,东莞首次突破1千万人口大关,步入“千万”人口的超级大市,从而使广东人口超级大市由2010年的2个增加到3个。在500万人至1000万人之间的市有汕头、佛山、惠州、湛江、茂名、揭阳等6个。全省常住人口最多的五个市分别是广州、深圳、东莞、佛山和湛江,常住人口合计6318.34万人,占全省常住人口比重超过一半,为50.14%(见表1)。大规模人口地市数量的增长,充分体现出广东常住人口往大城市“堆积”的现象正在进一步凸显。

表1 2010年、2020年广东各市常住人口 单位:万人

(二)流动性人口变大

1.人户分离人口明显增加,广深增量超千万

全省常住人口中,人户分离人口达6063.51万人,其中,市辖区内人户分离人口为856.88万人。与2010年第六次全国人口普查相比,人户分离人口增加2382.84万人,增长64.74%;其中,市辖区内人户分离人口增加608.14万人,增长2.4倍。人户分离人口总量快速增长,主要受广深两地影响。十年间,广州和深圳人户分离人口增量超千万,分别增加537.55万人和559.08万人。

2.珠三角地区人户分离现象普遍,深莞两地更明显

全省超八成人户分离人口聚集在珠三角地区,深莞两市尤为突出。珠三角地区人户分离人口为5004.47万人,占全省人户分离人口的82.53%,人户分离人口占常住人口比重达64.15%,远高于粤东西北地区(22.06%)。珠三角地区中5个市人户分离人口占常住人口比重超六成,其中深圳、东莞分别为80.33%、79.38%,中山、广州、珠海分别为62.60%、61.70%、60.52%。(见表2)

表2 分地区人户分离人口情况 单位:万人、 %

(三)年龄中位数变大

2020年,全省常住人口中,年龄中位数为34.37岁,其中男性33.64岁,女性35.28岁,与2010年第六次全国人口普查相比,广东常住人口年龄中位数提高了3.51岁,男性提高3.18岁,女性则提高3.98岁,年龄中位数不断推高。

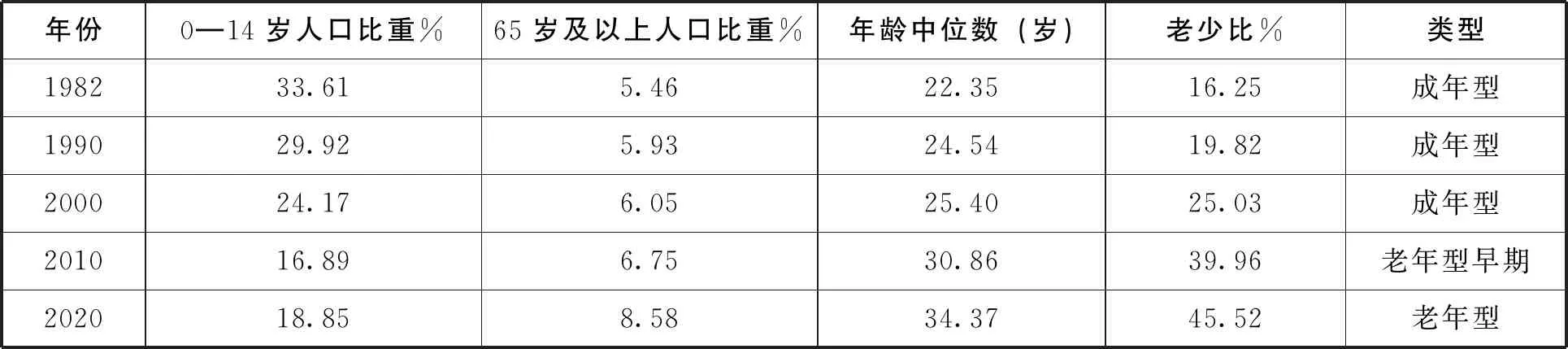

1.广东人口年龄结构已经进入老年型

从表3判断人口年龄构成类型的4项指标变化趋势可以看出,经过1982年、1990年和2000年三次人口普查各项指标的过渡,2010年,广东常住人口结构类型的4项指标,除65岁及以上人口比重外,其他3项指标已经进入老年型状态,人口基本步入老年型早期。到2020年,全省0—14岁人口比重为18.85%,65岁及以上人口比重8.85%,年龄中位数为34.37岁,人口老少比为45.52%,4项指标均达到老年型标准,广东人口已经完全进入了老年型社会。

表3 近五次人口普查全省人口年龄结构情况

2.人口金字塔呈现“两头收缩,中间鼓起”的腰鼓型现状

在常住人口各个年龄段中,30—34岁年龄段人口占总人口的10.46%,比重位于峰值。同时,位于该年龄组附近的各个年龄组20—24岁、25—29岁、35—39岁、40—44岁4个年龄组,分别占总人口的7.46%、9.45%、8.79%、7.46%,均处于较高比重的水平,上述5个年龄组人口合计占总人口的43.32%。位于30—34岁峰谷上方的各个年龄段人口比重,随着年龄的增加而呈逐渐减少趋势,到55—59岁及以后,出现快速下降的现象;在峰谷下方,各年龄组比重随年龄的下降而下降,到15—19岁出现最低谷,之后缓慢回升(见图2)。

图2 2010、2020年广东常住人口金字塔

3.从各类特殊人口的年龄构成看,2020年广东常住人口年龄结构出现明显变化

(1)学前、学龄儿童人口数量及占比均明显上升。2020年0—6岁学前儿童人数比2010年增加360.97万人,达1133.79万人。7—12岁学龄人口则增加296.05万人,达980.56万人。占总人口比重分别比2010年增加了1.59个、1.22个百分点,说明全面两孩生育政策对新生婴儿数量的增长起到了积极的推进作用。

(2)育龄妇女总量基本持平,但占总人口比例有所下降。2020年,全省育龄妇女为3237.03万人,与2010年3230.29万人基本持平,但占总人口比重下降5.28个百分点,其中,生育旺盛期妇女(20—34岁)人数为1550.15万人,比2010年略有增加,但占比下降了2.36个百分点,生育旺盛期妇女比重的降低,对未来广东人口再生产造成一定冲击。

(3)劳动力资源人口规模扩大,总负担系数迅速上升。按照我国现行退休政策计算,2020年,广东劳动年龄人口为8212.74万人,其中男性(16—59岁)4598.35万人,女性(16—54岁)3614.40万人,与2010年人口普查相比,劳动力资源人口增加939.02万人,男性增加710.99万人,女性增加228.03万人,但劳动力资源人口占总人口比重由69.72%下降到65.17%,达4.55个百分点。从人口负担系数看,按国际现行方法计算,广东2020年适龄劳动人口总负担系数为37.80%,其中少年抚养系数为25.97%,老年抚养系数为11.82% ,分别比2010年上升6.81个、3.88个、2.93个百分点。

(4)老年人规模进一步扩大,比重继续攀升。从近几次人口普查数据看,2000年、2010年、2020年三次全国人口普查,广东60岁及以上人口分别为747.87万人、1015.24万人和1556.51万人,老年人口不断增加,老年人规模进一步扩大。同时,老年人口占总人口比重也由2000年的8.78%上升到2020年的12.35%,出现稳步上升的态势,其中80岁及以上高龄老人也由2000年1.01%上升到2020年的1.45%。

(四)受教育平均年限提高

平均受教育年数是对人口接受教育程度的高度概括,反映一个人的受教育水平与状况。2020年第七次全国人口普查数据显示,广东15岁及以上的常住人口平均受教育年数为10.38年,即大致相当于国内学制设置的高中低年级教育水平,与2010年第六次全国人口普查相比,平均受教育年数提高0.83年。

1.受教育人口规模不断扩大

表4 全省常住人口各类受教育状况 单位:万人、 %

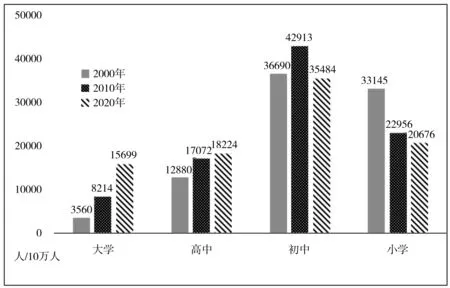

2.具有较高文化程度人口比重提高

各种文化程度人口比例是指某一时点具有某一文化程度的人口占总人口的比重,通常以十万为单位,也称为每10万人口中拥有某一受教育程度的人口数。2020年,广东常住人口每10万人中拥有的各类受教育程度人口分别为:大学(指大专及以上)15699人、高中(含中专)18224人、初中35484人、小学20676人。与2010年相比,每10万人中拥有大学(指大专及以上)和高中(含中专)的人数分别增加7485人、1152人,而初中和小学的人数分别下降7429人、2280人(见图3)。

图3 近三次普查广东每10万人拥有各类受教育人数

3.文盲率下降,大学文盲比提高

文盲人口是指15岁及以上不识字的人口。根据2020年第七次全国人口普查初步汇总数据显示,广东15岁及以上的常住人口中,文盲人口为182.63万人,一般文盲率为1.79%。与2010年第六次全国人口普查相比,文盲人口减少21.54万人,一般文盲率下降0.56个百分点。

大学文盲比是指某一时点拥有大学文化程度的人口与15岁及以上文盲人口之比。文盲人口比例反映了教育的普及程度,大学文化程度人口比例则代表了高等教育水平,两者结合可以反映出人口的总体受教育水平。2020年,广东常住人口的大学文盲比为1083.22%,是2010年的5.2倍。

(五)人口集中度变大

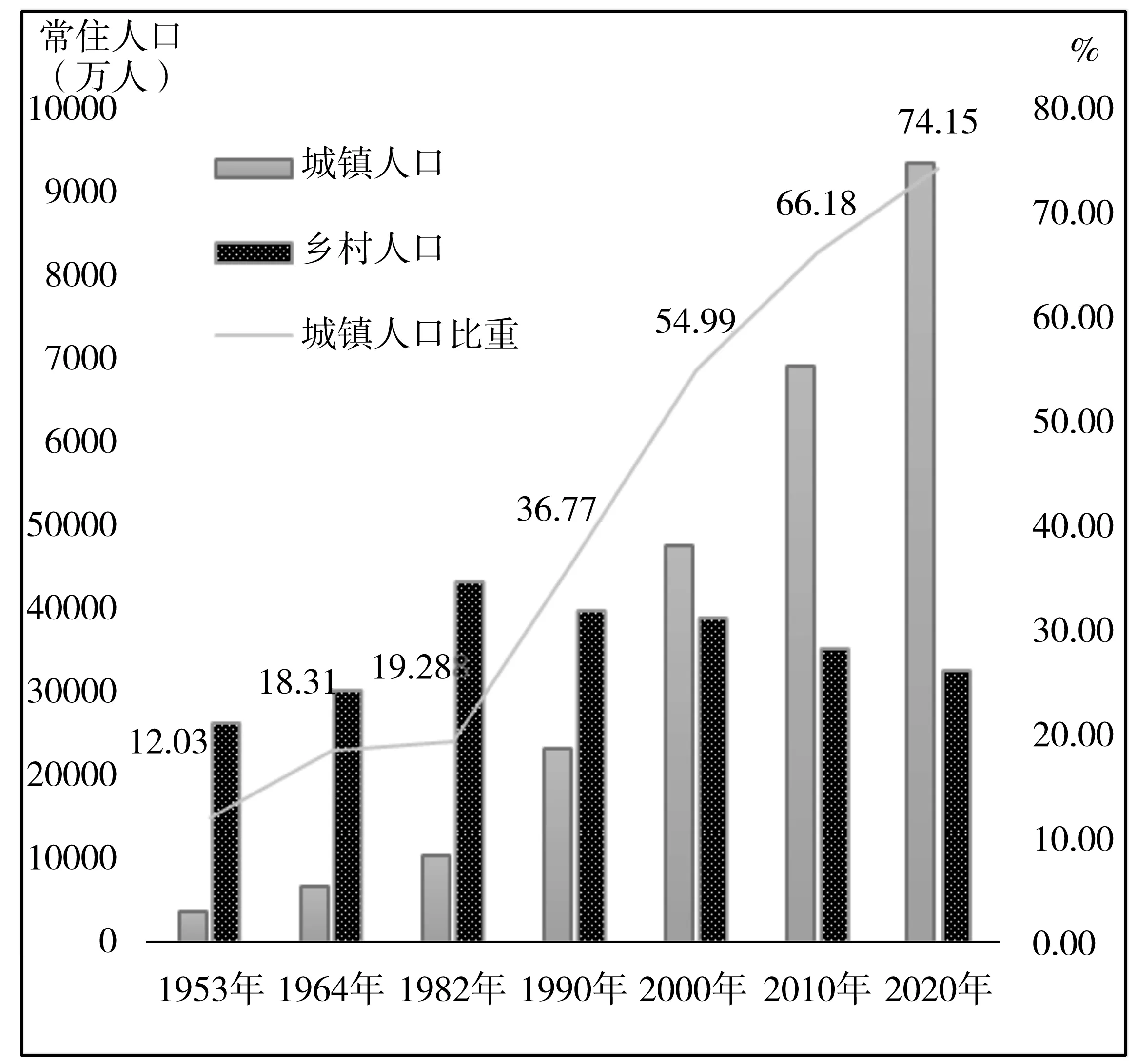

进入21世纪,广东城镇化水平实现跨越式发展,城镇人口规模在“九五”时期(1996—2000年)的超速发展基础上,全省人口城镇化率保持稳步增长的同时,也改变了经济社会的格局。2020年,广东常住人口中,居住在城镇的人口有9343.61万人,占74.15%(见图4);与2010年第六次全国人口普查相比,广东居住城镇的人口增加2440.83万人,增长35.36%、年平均增长3.1%,超过同期常住人口增幅(2170.94万人)和年均增速(1.91%)。

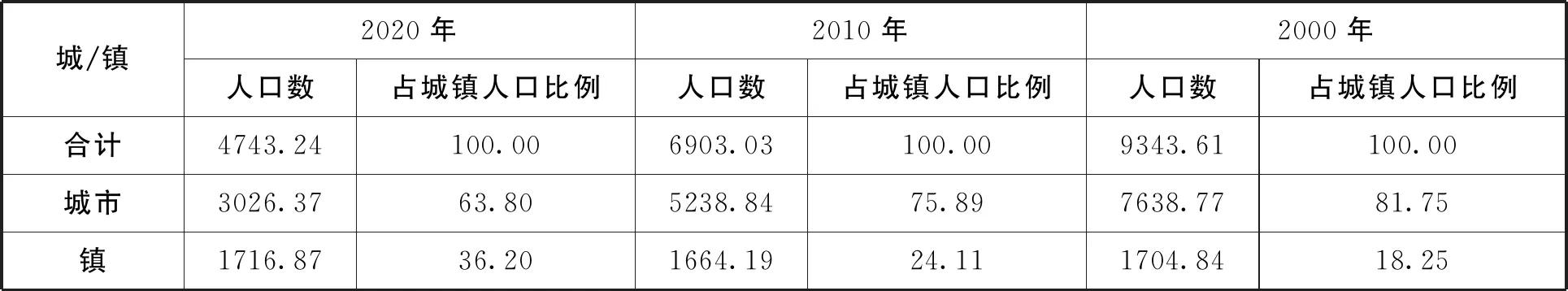

1.城市人口快速增长主导着城镇化的发展进程

(1)城市人口规模扩大,镇人口占比相对下降(见表5)。2020年,广东常住人口中,城市人口7638.77万人、镇人口1704.84万人,分别占总人口的60.62%和13.53%。与2010年第六次全国人口普查相比,城市人口增加2399.93万人,增长45.81%、年平均增长3.8%,占总人口比例提高10.42个百分点;镇人口增加40.65万人,增长2.44%、年平均增长0.2%,占总人口比例减少2.47个百分点。2010年城市人口占城镇人口的比例为75.89%,而2020年这一比例提高至81.75%。可见,广东人口城镇化有五分之四以上是在城市中实现的。

(3)独特的地域区位有助于打造特色专创师资团队。广西是少数民族集聚的省份之一,有着丰富的民族特色资源可供开发。2003年,中国-东盟建立战略伙伴关系,南宁成为中国-东盟博览会永久举办地,历经15年的发展,“共建21世纪海上丝绸之路,构建中国-东盟创新共同体”成为新的活动主题,东博会已形成进出口相结合、投引资相结合、商品与服务贸易相结合、展会结合、经贸盛会与外交舞台共舞以及经贸活动与文化交流相结合的特色。东博会的发展提供了更多的国际市场营销、国际物流、国际贸易等市场机会,为就业创业提供了更丰富的岗位,也为特色的专创师资团队打造指明了方向。

表5 广东镇常住人口构成 单位:万人、 %

图4 历次人口普查城乡人口及比重

(2)地区城镇人口规模相差悬殊。2020年,广东城镇人口规模居前4位的市依次为深圳1747.92万人、广州1609.67万人、东莞964.49万人和佛山904.25万人,分别容纳全省18.71%、17.23%、10.32%和9.68%的城镇人口,合计占全省城镇人口的55.94%,超过半数;其中广州、深圳两个超大城市的城镇人口远多于其他市,深圳城镇人口规模首次反超广州,成为广东城镇人口最为集中的地区;相反,城镇人口规模居后的3个市分别为云浮104.33万人、河源137.62万人、阳江140.98万人,合计仅占全省城镇人口的4.10%。

(3)地区城市、镇人口规模与比例差异明显(见表6)。2020年广东城市人口规模排序与城镇人口规模基本一致,居前4位的地市仍是深圳1743.83万人、广州1487.84万人、东莞955.76万人和佛山853.89万人,而深圳城市人口规模是继2010年第六次全国人口普查后再次超过广州,保持广东城市人口规模第一大城市的位置。城市人口占本地区总人口的比例超过60%以上的依次有:深圳99.31%、东莞91.31%、佛山89.89%、广州79.66%、珠海77.80%和中山62.08%;低于30%以下的则有:汕尾19.75%、河源22.25%、云浮24.04%、梅州24.60%、揭阳25.74%、湛江28.48%和茂名29.48%。镇人口规模及其比例排序完全不同于城市人口,广东镇人口规模居前4位的市分别为惠州173.04万人、揭阳138.93万人、汕头135.94万人和广州121.84万人,镇人口占本地区总人口的比例居广东前4位的地市分别为汕尾37.37%、惠州28.64%、潮州27.84%和梅州26.98%;镇人口规模小于10万人以下的市只有深圳和东莞,仅占本地区总人口比例的0.23%和0.83%。

表6 2020年广东省各地区城镇人口规模及城镇化水平 单位:万人、 %

综上所述,2020年广东城市人口规模远大于镇人口规模,深圳、广州两个超大城市(城区常住人口1000万以上)和东莞、佛山两个特大城市(城区常住人口500万以上1000万以下)的城市人口占绝对优势,一些城镇人口规模较少的地区的城市、镇人口所占比例互有高低。这些特征表明,城市人口在超大城市和特大城市的大量聚集主导了广东城镇化发展进程,而镇人口只不过是发展过程中的一种补充。

2.城镇化发展不同歩,珠三角核心区引领着进程

(1)地区城镇化水平差异较大。但是各地区的城镇化发展速度却有所不同。2020年,人口城镇化率高于全省平均水平的依次有深圳、佛山、东莞、珠海、广州和中山,分别高出25.4个、21.1个、18.0个、16.4个、12.1个和12.9个百分点;城镇化水平未及达到基本实现阶段(城镇化率50%以上)的则有河源、湛江、茂名和云浮,分别比全省平均水平要低25.6个、28.6个、30.5个和30.3个百分点。若与2010年第六次全国人口普查相比,人口城镇化率升幅超过全省同比增加7.98个百分点的有惠州、湛江、肇庆、梅州、茂名和河源,分别高出11.0个、8.8个、8.6个、8.6个、8.5个和8.5个百分点。

(2)珠三角核心区城镇化水平领先于广东(见表7)。根据2020年第七次全国人口普查初步汇总数据显示,广东按三大功能区域划分的人口城镇化率均有不同程度的上升变化,其中珠三角核心区人口城镇化率达到87.2%,高出全省平均水平13.1个百分点,比沿海经济带东西两翼及北部生态发展区要高26.6个、41.0个和35.6个百分点。从城镇人口构成与常住人口构成看,珠三角核心区人口占全省总量61.91%,其城镇人口则占全省城镇人口的72.84%,相对于常住人口而言,城镇人口还是更多地喜欢在珠三角核心区集聚,而沿海经济带东西两翼及北部生态发展区的城镇化水平与其相比明显落后,且分别低于全省平均水平13.5个、27.9个和22.5个百分点,常住人口占全省总量由2010年的46.19%下降至2020年的38.09%,城镇人口占全省城镇人口的比例也由2010年的32.74%下降到2020年的27.16%。可见,广东城镇化分布较为明显地体现在常住人口聚集城市群都市圈的特征。

表7 广东按区域划分常住人口城镇化情况 单位:万人、 %

珠三角核心区始终引领广东城镇化发展进程。2020年,位于区域内的广州、深圳、珠海、佛山、东莞和中山城镇化水平进一步实现了自我完善(城镇化率80%以上),其人口城镇化率超过80%以上,早在2010年其城镇化水平已名列全省前茅。而位于区域内的惠州、江门和肇庆所处城镇化水平虽未达全省平均值,但十年间城镇化水平达到高度发达阶段(城镇化率60%以上)和基本实现阶段(城镇化率50%以上),尤其是惠州城镇化率提升10.96个百分点,为全省人口城镇化率增幅最快的地区,大幅提高了广东城镇化水平。

相比之下,沿海经济带东西两翼及北部生态发展区十年间的城镇化水平上升变化尤为需要关切。首先是人口密度相对较高的东翼,城镇人口增长1.56%,高于常住人口同比增长4.86个百分点;区域内的汕头、汕尾、潮州和揭阳人口城镇化率分别为70.70%、57.12%、64.19%、50.65%,普遍低于全省平均发展水平,且其增幅均低于全省同比的增加。其次是传统农业的西翼,尽管城镇人口增长26.73%,远超同期常住人口增幅23.29个百分点,且城镇化率增幅略超全省增幅0.5个百分点,以及区域内湛江和茂名人口城镇化率加速发展,为全省城镇化水平增长较快的地区之一,然而其发展水平与全省人口城镇化率相比始终还有距离;区域内的阳江、湛江和茂名人口城镇化率分别为54.16%、45.46%、43.56%,均低于全省平均发展水平。最后是城镇化水平基本实现的北部生态发展区,城镇人口增长15.38%,高出常住人口同期增幅16.38个百分点,区域内河源和梅州人口城镇化率同样加速发展,城镇化水平差异进一步缩小;区域内的韶关、河源、梅州、清远和云浮人口城镇化率分别为57.33%、48.50%、51.58%、54.50%、43.77%,仍低于全省平均发展水平。

(六)性别比、民族人口与家庭户均规模变化大

1.人口性别比大幅上升,为历次普查最高

自第一次全国人口普查以来,广东常住人口性别比基本呈上升趋势。2020年,总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)由2010年第六次全国人口普查的109.00上升为2020年的113.08,提升4.08个百分点,为历次普查最高。全省常住人口中,男性人口为6687.36万人,占53.07%;女性人口为5913.88万人,占46.93%(见图5)。

图5 历次人口普查人口性别构成

分年龄看,2020年,广东0—14岁少儿人口出生性别比为115.88,比2010年(122.78)降低6.90个百分点;15—64岁性别比为115.56,比2010年(108.09)提高7.47个百分点,其中15—19岁,20—24岁、25—29岁性别比分别为127.99、127.09、122.35,比2010年分别提高19.7个、21.7个、13.5个百分点,上述三个年龄组性别比提高幅度最大;65岁以上老年人口性别比为89.26,比2010年(89.40)略降低。

分地区看,与2010年相比,全部21个地市除韶关、阳江、湛江性别比略有下降外,其余18个地市都有不同程度上升。其中东莞、珠海、惠州性别比提高较大,分别提高12.25个、6.18个、5.06个百分点。21个地市中,人口性别比在110以上的地市有广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山7个,在105—110之间的地市有汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、云浮8个,在105以下的地市有汕头、韶关、河源、梅州、潮州、揭阳6个。

2.少数民族人口快速增长,占比提高

广东为56个民族成分齐全的省份,汉族人口为12126.04万人,占96.23%;各少数民族人口为475.21万人,占3.77%。与2010年第六次全国人口普查相比,各少数民族人口增加268.87万人,占比上升1.79个百分点。少数民族人口较快增长,年均增长8.70%,增长速度是汉族人口的5倍。其中42个少数民族人口年均增长率高于汉族,17个少数民族人口年均增长率高达10%以上,特别是东乡族、保安族、德昂族人口年均增长率分别为27.67%、22.61%和22.06%(见表8)。

表8 历次人口普查广东常住人口民族构成 单位:万人、 %、 %

3.家庭户规模首次降至3人以下

全省共有家庭户4246.92万户,集体户422.25万户,家庭户人口为11167.18万人,集体户人口为1434.07万人。全省家庭户规模持续缩小,2020年,全省平均每个家庭户的人数为2.63人,比2010年第六次全国人口普查的3.20人减少0.57人(见图6)。

图6 近五次人口普查家庭户规模

分地区家庭户规模的明显特点是:东翼地区家庭户户均人口规模比较大,珠三角地区户均人口规模较小,珠三角、东翼、西翼和北部生态发展区户均人口规模分别为2.32人、3.63人、3.25人和3.01人(见表9)。揭阳、汕头、潮州、汕尾户均人口在3.41—3.81人/户之间,仍居全省前四位。

表9 2020年广东各区域家庭户和集体户户数 单位:户、 %、人/户

(七)与经济增长关联度变大

20世纪80年代以来,广东经济在体量上和质量上得到飞速发展,除受实行改革开放政策、推进以经济建设为中心的发展战略等体制政策因素的推动以外,毫无疑问广东的人口变动也是一个不可忽视的重要因素,而人口“红利”是推动广东经济增长的重要动力之一。

1.广东经济增长的同时,人口大省的地位进一步确立

经历改革开放40多年的发展,广东从一个原来比较落后的边陲省份,一跃成为全国经济最发达的省份之一。1978年,广东地区生产总值为185.85亿元,2020年达到110760亿元,按当年价格计算,42年间净增加约595倍。按可比价格计算,广东地区生产总值年均增长12.0%,比同期全国平均增速(9.2%)快2.8个百分点。广东经济总量自1989年超越江苏成为全国第一,至今连续保持32年稳居首位,占全国经济总量的比重从1978年的5.1%提升到2020年的10.9%。人均地区生产总值从1978年的370元提高到2020年的88210元,折12789美元,已经迈入中等偏上发达国家或地区水平。

在成为经济强省的同时,广东作为人口大省的地位得到进一步加强。1978年,广东常住人口总量5064.15万人,2020年增加到12601.25万人,42年间共增加7537.10万人,增长1.49倍,年均增长2.19%,常住人口的年均增速远高于全国平均水平(0.91%)。从2007年起,广东成为全国人口第一大省,常住人口占全国总人口的比重从1978年的5.26%提高到2020年的8.94%,提高了3.68个百分点。

2.经济发展吸引流动人口快速增长

改革初期,广东经济发展处于起步阶段,人口的大量快速流动尚未形成,这一时期的人口以自然增长为主,1978—1992年,全省自然增长人口数为1264.65万人,占同期总增长人口数的77%。随着改革开放的深入,大规模流动人口向珠三角等地集聚,形成劳动力供给规模效应,使其在低端制造业迅速形成较强的竞争优势,广东人口增速迎来增长最快的时期。1992年,全省常住人口为6706.45万人,2012年增加到10594万人,20年间共增加3887.55万人,增长57.97%,这一时期,自然增长人口数为1441.45万人,占总增长人口数的37.08%。其间流动人口快速增长。广东省外流动人口从1990年的393万人增加到2010年的2150万人,占比也从1990年的6.26%提高到20.61%。1991—2000年,广东地区生产总值年均增长15.3%,省外流动人口年均增长28.2%,均为改革开放以来最快增速。2010年前后随着中西部地区的发展,省外流动人口出现回流中西部现象,流动人口增速明显回落,但流动人口总量仍创新高。党的十八大以来,经济进入新常态,广东经济从高速增长转为中高速增长,珠三角等地进一步发挥其在各类人才、资本、创新资源集聚等方面的优势,促进先进制造业集群和现代服务业集群融合发展,形成协同集聚的合理空间布局。2011—2020年广东地区生产总值年均增速为7.2%,比全国年均增速快0.3个百分点。过去10年,广东常住人口共增加2170.94万人,比2000—2010年期间常住人口增量多382.63万人。其中,省外流动人口占常住人口的比重提高到23.81%,反映新常态以来广东经济保持快速发展,对省外流动人口的吸引力仍不断增强。从增长速度看,过去10年广东常住人口年均增长率为1.91%,比2000—2010年的年均增速(1.90%)基本持平,比全国年均增速(0.28%)快1.63个百分点(见表10)。

表10 不同时期广东经济增长与人口变化情况

注:流动人口指户口登记地在其他县(市、区)且离开户口登记地半年以上的人口。

与2000年和2010年相比,珠三角地区尤其是广州、深圳、惠州、佛山和东莞等经济较发达地区,常住人口均出现了较大幅度的正增长。尤其是深圳、广州作为全国一线城市,其经济实力吸引人口不断向大城市聚集。2011—2020年,深圳、广州人口增量分别为720万人和598万人,合计占人口增量的60%以上(见图7)。各市人口增长的速度、方向存在显著差异,虽然受人口年龄结构、生育水平、死亡水平、迁移流动等因素的影响,但与经济发展的关系必然紧密相关,珠三角地区经济发展迅速,其对劳动力需求的日益扩大,吸引了大量外来人口从省外、省内粤东西北地区向珠三角聚集。

3.人口增长推动广东经济持续增长

(1)促进消费需求。从社会消费品零售总额看,1979—2020年,广东社会消费品零售总额年均增长16.0%,比全国年均增速(14.1%)快1.9个百分点。广东社会消费品零售总额占全国的比重从1978年的5.1%提高到2020年的10.3%,占比提高5.2个百分点,社会消费品零售总额连续38年居全国首位。2020年,全省社会消费品零售总额前五位的市分别是广州、深圳、东莞、佛山、惠州,这些市除惠州外人口规模也均位列全省前五。从消费增速来看,2011—2020年,广州、深圳、东莞、惠州社会消费品零售总额名义累计增幅均达9%以上。

图7 六普和七普期间广东各市常住人口增量情况

(2)提供充足的劳动力资源。广东15—64岁的劳动年龄人口比重,在改革开放初期的1982年就在60%以上,此后持续上升,2000年开始接近70%,2010年提高到76%,自2017年起比重开始有所下降,2020年比重为72.57%。比重虽有下降,但总量仍保持增长。广东劳动年龄人口从1982年的3267.68万人扩大到2020年的9144.96万人,年均增长3.45%,明显快于总人口增长速度。广东在改革开放以来工业化初期的经济起飞,每年充足的劳动力增量供给,正满足了低层次劳动密集型产业对劳动力的巨大需求。1978年,广东就业人口为2275.95万人,约占年末常住人口的44.94%;到2010年增加到5870.48万人,比重提高到56.23%;2020年全社会就业人员7201.99万人,占年末常住人口的比重进一步提高到57.05%。显然,丰富的劳动力资源和充足的产业投资相结合,形成了巨大的生产力,成为改革开放以来推动广东经济持续高速增长的重要动力。

(3)积累雄厚的人力资本。受大专、本科和研究生等高等教育的人口比例大幅度提升,1982年只有0.49%,2020年增至15.70%,上升15.21个百分点,是所有受教育程度中增长速度最快的。2020年,全省大专及以上文化程度的人口规模1978.29万人,居全国第一位。15岁及以上成人文盲人口规模和成人文盲率大幅度下降,成人文盲人口规模从1982年的865万人缩减至2020年的183万人,规模缩小近80%,成人文盲率从1982年的24.28%下降至2020年的1.45%,全体人口的综合素质不断提高。人口受教育水平的大幅度提高,特别是具有高等教育背景的人口规模的扩大,为广东制造向创造转型、落实创新驱动战略提供了人才资源,为推动经济社会发展积累了雄厚的人力资本。[1]