南宋李挺祖的石刻真迹与书法艺术

侯永慧

南宋李挺祖的石刻真迹与书法艺术

侯永慧

(湖南科技学院 国学研究院,湖南 永州 425199)

李挺祖,南宋书法家,永州人,在永州留下15通石刻真迹。石刻真迹为书家书法的一种直观表现,相对于纸本等载体,有其保存和流传的优势。从李挺祖石刻真迹,展现书刻轨迹,考证生平事迹;探讨书法艺术,展现书法特色,同时反映永州本土书家的某种生态,表现出南宋时期书法尚古一派的书艺特征。文章试为摩崖石刻书法研究探寻一条路径。

李挺祖;石刻真迹;书法艺术

李挺祖,号瓠轩,永州江华人,南宋书法家。出生年月不详,主要活跃在南宋理宗、度宗两朝,活动范围集中在永州。李挺祖的书法真迹不见纸本传世,仅见存于永州多处摩崖石刻,可见摩崖石刻保存历史文化遗产方面的重要性。李挺祖有受邀游玩、邀人同游、观赏山水时的书写题名、榜书作品,也有代人书写、受命书写的题咏、篆额作品。李挺祖书法艺术成就,清代瞿中溶在《古泉山馆金石文编》中给予了评价,称其“挺祖书取法汉隶,结构有体,在宋人中已不可多得”。从现存的石刻真迹来看,李挺祖书法造诣颇高,兼及篆、隶、行、楷等各种书体。

一 李挺祖石刻真迹

笔者通过文献记载,搜集李挺祖永州石刻真迹,共计15通,结合实地考察,制作以下表格(见下表),以助分析。

序号时间内容(名称)形制书体石刻位置存佚 1嘉熙间“水石相胜”榜书摩崖隶书江华寒亭暖谷存 2嘉熙二年(1238)寒亭暖谷题名摩崖楷书江华寒亭暖谷存 3嘉熙三年(1239)阳华岩题名摩崖行楷江华阳华岩存 4淳祐五年(1245)书乐雷发《象岩铭有序》摩崖隶书宁远象岩存 5淳祐五年(1245)“象岩”榜书摩崖篆书宁远象岩不详 6淳祐五年(1245)“无为洞”榜书摩崖篆书宁远无为洞不详 7淳祐六年(1246)书蔡邕《九疑山碑》摩崖隶书宁远玉琯岩存 8淳祐六年(1246)“仙楼岩”榜书摩崖楷书宁远飞龙洞存 9淳祐六年(1246)“飞龙岩”榜书摩崖不详宁远飞龙洞不详 10淳祐六年(1246)“玉琯岩”榜书摩崖隶书宁远玉琯岩存 11淳祐间“逍遥洞”榜书摩崖不详宁远逍遥岩不详 12景定四年(1263)恭摹宋理宗书道州濂溪书院并篆额石碑楷书道县濂溪书院不详 13景定四年(1262)书刘锡《道州月岩》诗摩崖隶书道县月岩存 14景定四年(1263)“五如石题名”摩崖行楷道县五如石存 15咸淳二年(1266)书《宋濂溪大富桥记》石碑楷书道县大富桥不详 注:今江华、宁远、道县在宋代均属道州。

上表依据石刻真迹的时间先后顺序排列,同时体现李挺祖刻石的空间位置变化。李挺祖的石刻真迹,时间上可以分嘉熙年间、淳祐年间、景定咸淳年间三段,空间上可以分为江华、宁远、道县三地。早期青年时期在江华本邑活动,在江华寒亭暖谷、阳华岩留下石刻真迹3幅(1-3)。中期在宁远活动,在九疑山附近留下石刻真迹8幅(4-11)。晚期在道县活动,留下石刻真迹4幅(12-15)。

(一)“水石相胜”榜书

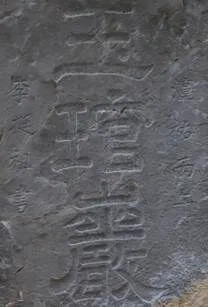

榜书内容:大字“水石相胜”,属款“李挺祖书”。据石刻真迹著录,见图1。

石刻在江华寒亭暖谷,现存。不见于文献记载,此次发现,可以补缺。永泰二年(766),元结作《寒亭记》云:“县南水石相胜,望之可爱。”这是元结首次提出“水石相胜”理念,“水石”意象,对永州水石文化影响深远。李挺祖刻写“水石相胜”四字,可谓对元结的一种追慕。

(二)寒亭暖谷题名

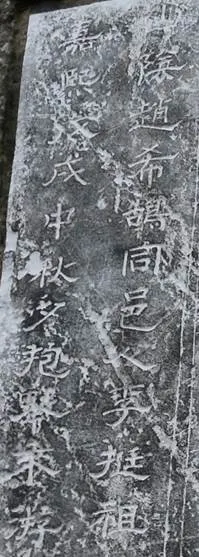

题名内容:“山阴赵希鹄同邑人李挺祖,嘉熙戊戌中秋日抱琴来游。”据石刻真迹著录,见图2。

石刻在江华寒亭暖谷,现存。嘉熙戊戌,即嘉熙二年(1238)。赵希鹄,字飞卿,赵宗室子,嘉熙间任潭州司马参军,著有《洞天清禄集》,其中《论弹琴》篇分“琴室”“露下弹琴”“弹琴盥手”“焚香弹琴”等九章,可见赵希鹄对琴事的精通与热衷。赵希鹄在此逗留,独与邑人李挺祖同游,也是李挺祖书法造诣水平的一种间接体现。

(三)阳华岩题名

题名内容:“嘉熙己亥中秋,熊桂摄县之暇,与长沙法掾赵希鹄、邑士李挺祖来游。弦琴觞酒,尽一日而返。”据石刻真迹著录,见图3。

石刻在江华阳华岩,现存。嘉熙己亥,即嘉熙三年(1239)。熊桂,湘潭人,进士,年七十余起兵抗元,景炎三年(1278)兵败被杀。法掾,宋代司法参军别称。前一年,赵希鹄与李挺祖“抱琴”游寒亭暖谷,这次又同熊桂在阳华岩“弦琴觞酒”,时间都是在中秋日,可见当时已经形成了固定在中秋日雅集的活动。

(四)书乐雷发《象岩铭有序》

石刻内容:“象岩铭有序。九疑之麓爲丽山,有巖明通,厥石如象。予游而爱之,遂命之名。而铭曰:百兽之王,象实孔伟,有嵌斯石,惟象是似,贔屭其形,巉岩其齿,我爱斯岩,原象之美,锺奇曰南,邈尔荒裔,服于帝车,惟天子使,相彼岩阿,济济多士,勖哉笃学,践履实地。任重致远,伊国之器,地以人彰。敢铭岩趾,铭者谓谁,雪矶乐子。淳祐乙巳季秋,邑人乐雷发铭,江华□□祖□丽□□,应雷立石。”据石刻真迹著录,见图4。

石刻在宁远象岩,现存。清陆增祥《八琼室金石补正》:“右象岩铭,分书,十一行。前人无椎拓者,“雷发”上缺一字,据后刻及《九疑山志》知为乐姓,下见‘江华□□祖’字,盖亦李挺祖所书也。”乐雷发,字声远,号雪矶,永州江华人。南宋特科状元,因不合朝廷,辞官归隐九疑山,著有《雪矶丛稿》。乐雷发曾在象岩读书讲学,遗址尚存。曾邀请李挺祖担任讲学书院的山长。

(五)“象岩”榜书

榜书内容:大字“象岩”,属款“雪矶乐雷发名,江华李挺祖篆”。

据石刻文献著录。“象岩”二字是篆书,署款是隶书。清光绪《湖南通志》、清陆增祥《八琼室金石补正》皆著录。清陆增祥《八琼室金石补正》云:“无年月,盖与铭刻同时。”“铭刻”即指乐雷发《象山岩铭有序》,刻于淳祐五年(1245)。

(六)“无为洞”榜书

榜书内容:大字“无为洞”,属款“淳祐乙巳李挺祖书”。

据清道光《永州府志》卷十八《金石略》著录。淳祐乙巳即淳祐五年(1245)。清江昱《潇湘听雨录》卷七:“九疑有碧虚洞,《永州府志》称元次山名以无为,有次山题名,其无为洞三字为李峤篆书。蔗畦游时水深不能摹搨,余谓《志》称次山始名之,则书者不当为李峤矣。意宋时郡人李挺祖屡为昔贤补书篆隶,峤书或亦挺祖所为邪。惜未亲至摩挲其下。”无为洞在今宁远九疑山,石刻真迹存否,不详待考。

(七)书蔡邕《九疑山碑》

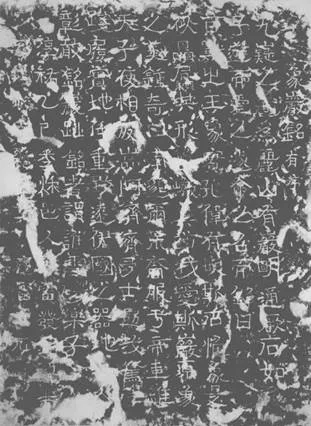

石刻正文:“九疑山碑。汉蔡邕。岩岩九疑,峻极于天。触石肤合,兴播建云。时风嘉雨,浸润下民。芒芒南土,实赖厥勛。逮于虞舜,圣德光明。克谐顽傲,以孝烝烝。师锡帝世,尧而授征。受终文祖,璇玑是承。太阶以平,人以有终。遂葬九疑,解体而升。登此崔嵬,托灵神仙。”石刻属款题名:“九疑名昉离骚祠庙,古矣。乃无汉以来碑刻,阅欧阳《艺文类聚》有蔡邕《碑铭》,然仅载铭词而碑文不着,惜也。它所遗逸多矣。袭之既考新宫,遂属郡人李挺祖书于玉琯岩,以补千载之阙云。淳祐六年秋八月,郡守李袭之题。”

石刻在宁远九疑山玉琯岩,现存,见图7。正文隶书九行,题跋隶书五行,跋文字体较小,列于铭文之后,皆低一字。清孙星衍《寰宇访碑录》卷七“九嶷山铭”条云:“蔡邕作,李挺祖八分书,淳祐六年八月。”清江昱《潇湘听雨录》卷六:“蔡邕九疑山铭,乃宋守李袭之倩(请)郡人李挺祖书刻于玉琯岩,有跋,在碑后。诚所谓虎贲中郞尔,乃缉金石书者以为蔡书,谓不辨真赝误矣。”

(八)“仙楼岩”榜书

榜书内容:大字“仙楼岩”。据石刻真迹著录。

清道光《永州府志》卷十八《金石略》“宋九疑山仙楼岩题刻”条记载:“存。仙楼岩,大正书每字长三尺,广二尺。石楼岩上有仙楼岩刻诸石,淳祐丙午郡守李袭之、丞张从龙、江华李挺祖题名其上。”淳祐丙午即淳祐六年(1246)。现存“仙楼岩”榜书每字50厘米见方,与文献记载尺寸有差异,具体情况,待祥考。

(九)“飞龙岩”榜书

榜书内容:大字“飞龙岩”,属款“淳祐丙午李挺祖书”。

据清道光《永州府志》卷十八《金石略》著录。淳祐丙午,即淳祐六年(1246)。清宗绩辰《留云庵金石审》:“右刻横榜,在岩口,字长二尺,广尺五寸,题款隐隐可辨。”石刻真迹存否,不详待考。

(十)“玉琯岩”榜书

榜书内容:大字“玉琯岩”,属款“淳祐丙午李挺祖书”。据石刻真迹著录,见图10。

石刻在宁远九疑山玉琯岩,现存。清道光《永州府志》卷十八《金石略》“宋九疑山玉琯岩三大字”条记载:存。玉琯岩,字长尺许,广七寸,淳祐丙午李挺祖书。”清宗绩辰《留云庵金石审》云:“右直榜,在岩口,八分书。”《徐霞客游记》“楚游日记”中记载:“岩外镌玉琯岩三隶字,为宋人李挺祖笔。”

(十一)“逍遥洞”榜书

榜书内容:大字“逍遥洞”。据石刻文献著录。

逍遥洞在宁远逍遥岩。清道光《永州府志》卷十八《金石略》记载“宋逍遥洞三字”条:“未见,李挺祖书。在逍遥岩……询旧榜,茫然不知,恐已剥蚀矣。”清嘉庆十六年(1811)《宁远县志》卷之二“逍遥岩”条云“有李挺祖逍遥洞三字,石刻存。”清道光《永州府志》,为道光八年(1828)刊本,说未见,与嘉庆《宁远县志》前后相差17年,就有石刻存佚不同的记载。石刻真迹存否,有待再行考察。

(十二)《御书道州濂溪书院碑》篆额

篆额内容:“皇帝御书”“缉熙殿书”“道州濂溪书院”等。

据石刻文献著录。石刻在道州濂溪书院,现不详。清瞿中溶《古泉山馆金石文编》云:“景定《御书道州濂溪书院额碑》,在道州濂溪书院前。碑亭中篆额‘皇帝御书’四字,作二行。下刻‘道州濂溪书院’六大字,字径尺余,正书,作二行。行中书‘缉熙殿书’四字,亦正书,字径寸许。字上钤一印文曰‘御书之宝’,其上又有‘壬戌’二字,两图章方寸余。六大字之后小正书一行云‘濂溪书院掌御书臣李挺祖恭摹并篆额’。”此为李挺祖恭摹并篆额,其下为杨允恭所书谢表与记,现存旧拓片,藏于北大图书馆。杨允恭,景定初守道州,重建濂溪书院及濂溪小学,因治状有闻,升任广东提刑。“掌御书臣”,盖杨允恭请李挺祖其篆额时,为其自辟官名,使恭摹御书有所依据,是独属于濂溪书院的荣誉。

(十三)书刘锡《道州月岩》诗

石刻内容:“道州月岩。不比弋阳名浪传,叠空三日透山巓。嵒分前后两弦缺,天到中央一月圆。屋拟蟾宫新学士,台存石磴旧游仙。玲珑望处人间近,影照奇峯千朵连。景定三年九月永嘉刘锡作,明年江华李挺祖书。”据石刻真迹著录,见图13。

石刻在道县月岩,现存。清光绪《湖南通志》、清陆增祥《八琼室金石补正》皆著录石刻全文。《八琼室金石补正》云:“分书,十五行。在洞内,宗氏亦未搜得。”陆增祥所记,无诗题,记十五行。含诗题,当有十六行。有人称此刻为后人所补刻,非李挺祖原刻。

(十四)五如石题名

题名内容:“瓠轩李挺祖景定癸亥秋中乘月游五如,杙舟于此。”据石刻真迹著录,见图14。

(十五)《濂溪故居大富桥记》篆额

篆额:“濂溪故居大富桥记”。据石刻文献著录。

石刻原在道州濂溪故里,今不见,待考。清光绪《湖南通志》、清陆增祥《八琼室八琼室金石补正》皆著录原文。《湖南通志》属款:“咸淳丙寅七月既望,中奉大夫知道州军州事兼管内劝农营田使充管界沿边溪洞都巡检使高安县开国男食邑三百户借绯赵□夫记,迪功郎道州州学教授权通判事彭□□书,迪功郎道州永明县主学权濂溪书院山长王景□立石,□□书院掌御书李挺祖篆□。”咸淳丙寅即咸淳二年(1266)。赵□夫即赵栉夫,接任杨允恭任道州知州。“□□书院掌御书李挺祖篆□”或为“濂溪书院掌御书李挺祖篆额”。可知,李挺祖只撰写了“濂溪故居大富桥记”碑额,正文当为州学教授彭某书写。落款“掌御书”三字,可见李挺祖对景定四年(1263)在道州濂溪书院恭摹御书一事的尊崇。

二 李挺祖书刻轨迹特点

李挺祖15通书刻,从内容上看,分榜书7通,题名3通,碑记2通,题咏3通,以榜书数量最多,榜书如“水石相胜”“玉琯岩”等,既体现书法艺术,又包含书者深意。从书体上看,已知5通隶书、2通篆书、6通楷书,2通不详书体,但内容为榜书,从已知榜书书体来看,大概率当是大字隶书。瞿中溶《古泉山馆金石文编》一书是在搜访石刻的基础上撰写完成,他对李挺祖“取法汉隶、结构有体”的评价是在亲见李挺祖石刻书法的基础上做出来的。现存9通石刻真迹中,隶书有6通之多,占比较大,较好的体现出李挺祖“取法汉隶,结构有体”的整体书法特色,可见他不仅“取法汉隶”,更是擅长汉隶。

文献记载与现存石刻,表明李挺祖书刻轨迹涉及江华、宁远、道县三地,仅在宋代道州辖境内活动。其书刻轨迹,随着地域变化而呈现,具有非常鲜明的阶段性特点。

第一阶段,早期嘉熙年间,在江华本邑寒亭暖谷、阳华岩等地,与赵希鹄、熊桂从游,特别是得到书画鉴赏名家赵希鹄的肯定,邀请同游,古琴雅集,书法刻石,最具闲情雅致,可谓畅快。

第二阶段,中期淳祐年间,李挺祖走出江华本邑,足迹遍布宁远九疑山附近名胜,与乐雷发、李袭之、张丛龙等交往甚密,总共留下9通石刻,创作了书法生涯中最具代表的《九疑山碑》,可谓书法艺术已经大成。

第三阶段,晚期景定咸淳年间,在往返道州州城与濂溪故里间,留下真迹,与道州知州杨允恭、赵栉夫等来往。既能恭摹宋理宗御书,瞻仰濂溪理学,不失正统,又能独自乘舟畅游,寻找元结足迹,题名于五如石。

从李挺祖石刻真迹的书刻轨迹,还能反观李挺祖的人生轨迹。李挺祖人生轨迹,可以从两个方面来看,首先是对元结的咏怀,在江华寒亭暖谷,留下榜书“水石相胜”,是对元结开辟寒亭景观,撰写《寒亭记》的直接推崇。在宁远九疑山,寻找无为洞,是对元结真迹的一种追寻。在道县五如石留下题名,一路追随元结,到其两任道州的居所附近,漫步畅游。其次是对濂溪理学的尊崇,归于正统,对濂溪理学的认同与归属。人生像是一场朝圣之旅。

唐代以来相继有多位书法名家,在永州留下石刻真迹,如唐代颜真卿、瞿令问等,宋代黄庭坚、米芾等,明清何绍基、杨翰、吴大澄等,其中不乏永州本土书家。永州本土书家中,前有唐代怀素为代表,后有清代何绍基为代表,中间当是以李挺祖为代表。李挺祖是宋代永州本土书家中的姣姣者,目前对其生平事迹与书法艺术的研究都较为缺乏,有待深入。

三 李挺祖石刻书法艺术

李挺祖15通石刻真迹中,已知现存的有9通,其余6通不详或已佚,有待新出土和新发现。

对现存9通石刻真迹,按照题榜、题名、题咏三类,一一分析其书法艺术特色。

(一)题榜类

图1 “水石相胜”

图8 “仙楼岩”

图10 “玉琯岩”

榜书“水石相胜”为隶书,用笔逆入平出,蚕头雁尾,写波挑时两端顿按发力,起伏分明,笔画中段饱满,即所谓“中实”,转折处形方而笔圆;结体横平竖直,宽博方正,收放有度,古拙质朴,给人一种韵味清雅,风神洒落的审美体验,最具情感,最具意象。

榜书“仙楼岩”为楷体,用笔与颜真卿一样质朴浑厚,苍劲端稳,起收笔处少有华饰,体势宽绰。笔墨雍容,安静简穆,天然的摩崖给了书家们更好的物质载体挥洒笔墨。

榜书“玉琯岩”为隶书,点画丰满厚重,气势雄伟静穆。逆入平出,波画藏锋,茂密凝重中不失飘逸,以表现稚拙率真之态,结字横向取势,重心上移,弱化平行笔画间的对比也增强了体态上的流畅感。属款“淳”字为篆书字法,融入楷书用笔。李挺祖书法中,以“玉琯岩”三字榜书,最为工整,保存最为完好,最具观感。

榜书为大字书法,作之与小字不同,自古为难。古人又多童年先习大字,以拓展笔力。李挺祖现存最早的石刻真迹即是“水石相胜”榜书四大字。又“大字难于结密而无间”,李挺祖显然克服了这个难题,且更为擅长,文献记载共有7通榜书作品,今存3通。

(二)题名类

图2 寒亭暖谷题名

图14 五如石题名

图3 阳华岩题名

题名为游览山水景物时所留,常常清楚的记述事件、时间、人物等信息,保留了较多的历史文化信息,对补正史实非常有帮助。题名的书写现场比较轻松随意,李挺祖的题名真迹给人感觉都较为自然、轻快、流畅的。

寒亭暖谷题名融隶书之意,用笔刚柔相济,藏多于露,含蓄中时见波磔笔画的纵逸姿态,结体扁平秀润;线条圆融,点画匀称,左右甚为开张舒展;章法整齐,井然有序。给人以端庄典雅的美感。

阳华岩题名书法敛入规矩,用笔劲健,方圆兼施,结体内紧外拓,欹侧处有安定之势,笔势相应,一气贯之。整体感觉清新灵秀,险峭爽朗。展现了文人雅集“风度闲雅”的精神境界。

五如石题名行楷书写,点画起笔形态遵循初唐法度,结体取纵势,题名的书写追求自然状态,因此“祖”字出现了连笔书写,充分发挥自我流畅婉丽的书风面貌。

(三)题咏类

图4 书《象岩铭有序》

图7 书《九疑山碑》

图13 书刘锡《道州月岩》诗

题咏类作品,当是清江昱《潇湘听雨录》中称“李挺祖屡为昔贤补书篆隶”这类,现存3通所补题咏皆为隶书,尤以书蔡邕《九疑山碑》最为著名。

书乐雷发《象岩铭有序》为隶书,字形生动,趣味盎然,疏朗流畅,尚不乏灵气。且用笔有楷书笔法,圆中有方,变化极为自然;行笔波挑方棱,但仍有姿致而不板滞。整体章法疏密匀适,和谐统一。

书蔡邕《九疑山碑》为隶书,是李廷祖书法地位的最直观体现,书写最为完整,最具底蕴。用笔方圆兼备,顿挫而飞扬,一波三折,方整沉稳之中多具波势变化。撇画或圆润、或方整,取势多横势扁方,形成古妍雅秀的风格。

书刘锡《道州月岩》诗刻为隶书,形制为横幅,章法整齐,有行有列,行距稍宽。如“不”和“比”,结体方正,又显古拙,整体上给人以开阔舒朗之气,在结体上疏密大小,自然安置,笔法上融入了简帛笔法的飘逸,具飞动之势,与石刻文化森严整肃相结合,灵动之余又不失端庄。

整体而言,李挺祖作为南宋晚期书家,他推重汉隶,隶书多得汉法,笔势生动,风格多样,古风意浓,其书法成就构成了南宋书法发展的一个组成部分,反映了其尚古的一面。

李挺祖通过刻石的不朽形式,展示自己的摩崖书法艺术,这既有山水美景激发的情感,也有刻意留名追求尽善尽美的书体表现,功能性与艺术性并存,是研究宋代文人书法较值得关注的一个方面。本文仅是从现存的石刻真迹中深挖书家书法艺术特色的一种研究举例。

[1]江昱.潇湘听雨录[Z].乾隆二十八年刻本.

[2]曾钰.宁远县志[Z].嘉庆十六年刻本.

[3]宗绩辰.(道光)永州府志[Z].道光八年刻本.

[4]卞宝弟.湖南通志[Z].光绪十一年刻本.

[5]陆增祥.八琼室金石补正[Z].民国十四年刘氏刻本.

[6]瞿中溶.古泉山馆金石文编[Z].石刻史料新编第二辑,台北:台湾新文丰出版公司,1977.

[7]张京华.元结与永州水石文化[J].湖南科技学院学报, 2011(2):5-16.

[8]陈安民.“掌御书臣”:李挺祖书刻事迹考略[J].兰台世界, 2017(5):104-108.

2020-05-11

湖南省社会科学基金项目“濂溪故里石刻文献整理与开发利用研究”(项目编号20JD032)。

侯永慧(1988-),女,湖南新化人,硕士,湖南科技学院助教,研究方向为古典文献。

K852

A

1673-2219(2021)04-0035-05

(责任编校:周欣)