穴位埋线治疗周围性面瘫选穴规律的数据挖掘分析*

喻巧云 梁峻铨 刘宇晨 许云祥 陈贵珍△

(1.广州中医药大学附属宝安中医院,广东 深圳 518133;2.广州中医药大学,广东 广州 510405)

周围性面瘫又称为Bells麻痹,是指面神经管内的非特异性炎性反应引起面神经及神经鞘水肿,出现面神经麻痹的症状,临床上主要表现为急性进展的面部表情肌麻痹,多为单侧发病,其年发病率为11~40/10万人,终生患病风险为1/60[1]。周围性面瘫发病机制具体不明,目前主要考虑与面神经管解剖结构异常、病毒感染、炎症、局部缺血及寒冷刺激有关[2]。西医主要采用激素、抗病毒、营养神经及面神经减压术等治疗,激素治疗不良反应较多,面神经减压术可能损伤听力、前庭功能等,临床运用饱受争议[3]。针灸作为一种绿色、安全的非药物疗法,具有不良反应少、临床疗效显著等优势,大量文献研究表明周围性面瘫是其优势病种。穴位埋线作为针灸疗法之一,起源于《灵枢·终始》曰“久病者邪气入深,刺此病者,深内而久留之”,主要用于久治不愈的顽疾或慢性病,近年来穴位埋线逐渐广泛运用于周围性面瘫的治疗,尤其是顽固性面瘫及面瘫后遗症[4-5]。现为进一步了解穴位埋线治疗周围性面瘫的选穴情况,总结穴位埋线治疗周围性面瘫用穴规律,笔者采用数据挖掘技术对穴位埋线治疗周围性面瘫的针灸处方进行深入探索,为临床治疗周围性面瘫提供参考。

1 资料与方法

1.1 文献采集

计算机检索中国期刊全文数据库(CNKI)、中国生物医学文献数据库(CBM)、维普中文科技期刊数据库(VIP)、万方数据知识平台(WANFANG DATA)、PubMed、Embase从建库以来至2020年11月11日之间的相关文献。

1.2 文献检索策略

中文检索词包含周围性面瘫、面神经麻痹、面神经炎、穴位埋线、埋线疗法、埋线、穴位植入等,英文检索词为(Peripheral Facial Paralysis OR Hemifacial Paralysis OR Facial Palsy OR Facial Paresis OR Facial Palsies OR Upper Motor Neuron Facial Palsy OR Lower Motor Neuron Facial Palsy)AND(Catgut Embedding Therapy OR Acupoint Catgut Embedding OR Catgut Implantation At Acupoint OR Point Embedding Therapy OR Acupoint Thread-embedding)。

1.3 文献选择

纳入标准:关于埋线治疗周围性面瘫临床疗效观察、随机对照试验文献;研究对象必须为临床上已确诊为周围性面瘫;以穴位埋线为主要治疗手段且有明确穴位埋线处方的文献;穴位埋线可以是单独治疗,也可以是和药物结合治疗的文献,药物可以是中药也可以是西药;原始文献均为一次文献。排除标准:以穴位埋线为辅助疗法;文献中无具体埋线处方,或处方为非经非穴或无法确定定位的阿是穴、阳性反应点类文献;重复类文献研究仅取1次;动物研究类、综述类、理论探讨类、个人经验总结、个案报道、系统评价及Meta分析等文献。

1.4 数据库的建立与规范

1)数据库的建立。采用Excel 2016建立穴位埋线治疗周围性面瘫的针灸处方数据库。2)数据库的规范。参考“十三五”人卫版《针灸学》对腧穴名称、归经、定位等进行规范化处理。

1.5 数据分析

主要采用描述性统计分析及关联规则分析对数据进行处理。在Windows10操作平台上,应用统计软件SPSS24.0对其进行描述性分析和聚类分析,其中聚类分析中聚类方法选择系统聚类,度量方法选用Personal相关性距离;应用SPSS Modeler 18.0软件对数据进行关联规则分析。

2 结果

经筛选共纳入67篇文献,涉及腧穴47个,总频次为548次。

2.1 描述性分析结果

2.1.1 腧穴应用频次分析结果 见表1。通过对纳入的67篇穴位埋线治疗周围性面文献进行分析得出:应用排名前10的腧穴分别为地仓、颊车、阳白、太阳、迎香、下关、足三里、合谷、牵正、颧髎,应用频次均高于25次,以上10个腧穴累及使用频率为66.97%,属高频应用腧穴。

表1 穴位埋线治疗周围性面瘫选穴频次分析

2.1.2 经脉应用频次分析结果 见表2。经脉应用频次分析可了解穴位埋线治疗周围性面瘫所选用腧穴在十四经脉分布情况。结果显示,穴位埋线治疗周围性面瘫选穴分布广泛,用穴个数最高的经脉分别是足阳明胃经、经外奇穴和足少阳胆经,这3类使用频次累及占总频次的65.87%。

表2 经络应用频次分析结果

2.1.3 腧穴部位关联分析结果 见表3。对穴位埋线治疗周围性面瘫腧穴部位关联分析,可了解穴位埋线治疗周围性面瘫的腧穴选用与疾病部位的相关性。结果显示其选用腧穴部位及使用频次均以头面颈部腧穴最多,以足阳明胃经、足少阳胆经及足太阳膀胱经最多。

表3 腧穴部位关联规则分析结果

2.1.4 特定穴关联分析结果 见表4。特定穴关联分析旨在提供穴位埋线治疗周围性面瘫的处方中特定穴和非特定穴的运用情况。分析表明穴位埋线治疗周围性面瘫共涉及9类特定穴,主要应用交会穴、五输穴、原穴,其中交会穴使用最多,其中又以颜面部交会穴为主。

表4 特定穴关联分析结果

2.2 关联规则分析结果

关联规则分析旨在提示处方中存在的2个或2个以上腧穴之间的配伍形式,置信度表示前项出现条件下后项出现的概率,支持度表示前后项同时出现的概率即前后项同时出现在处方中的概率。运用SPSS Modeler 18.0将穴位埋线治疗周围性面瘫使用频次>10次的腧穴进行关联规则分析,得到网状图,见图1。采用Apriori算法建模选取支持度≥15%,置信度≥85%的关联群排名前5列表,见表5。其中“颊车-地仓”支持度最高,提示在67篇文献中地仓和颊车同时出现的频率为82%,而置信度提示在地仓出现的条件下颊车出现的概率为92%。

图1 穴位埋线治疗周围性面瘫关联规则网状图

表5 穴位埋线治疗周围性面瘫前5关联规则分析结果

2.3 聚类分析结果

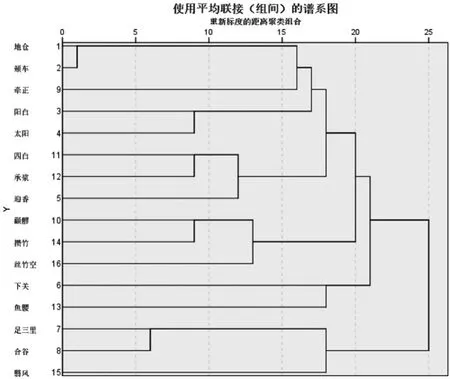

聚类分析旨在寻找腧穴之间的亲疏关系并根据其统计量将腧穴分类。通过SPSS24.0将67篇文献的中使用频次>10的腧穴进行聚类分析,得树状图,见图2。可见腧穴被分为两大类:第一类为翳风、合谷、足三里;第二类被分为5小类:地仓、颊车、牵正;阳白、太阳;四白、承浆、迎香;颧髎、攒竹、丝竹空;下关、鱼腰。

图2 穴位埋线治疗周围性面瘫聚类分析图

3 讨论

周围性面瘫属中医“口僻”范畴,多由于人体正气不足,络脉空虚,风邪乘虚侵袭头面阳明、少阳脉络,使颜面一侧气血痹阻,经脉失养,肌筋弛缓不收而发病[6]。受凉、疲劳、心理压力等不良身心刺激下更易诱发周围性面瘫[7],其总属虚实夹杂,治疗上当以祛风散邪、疏通经络及补益气血为主。

经过对穴位频次、经脉、特定穴、腧穴部位分布描述性分析,发现穴位埋线治疗周围性面瘫多集中于足阳明胃经,腧穴分布以颜面部居多,地仓、颊车、阳白运用频次显著,可见穴位埋线治疗周围性面瘫基于病位局部取穴,体现出“经脉所过,主治所及”的取穴特点。特定穴使用上以交会穴及五输穴为主,交会穴为两经或以上经脉交会,选取相关交会穴能扩大“主治所及”的范围;基于标本根结理论,取四肢肘膝关节以下的五输穴,加强四肢与头面联系,调动整个躯干的经气运行,发挥其“内连脏腑,外络肢节,沟通全身”的效用。

通过对高频腧穴进行关联规则分析得出“地仓-颊车”支持度及置信度最高。地仓、颊车均为足阳明胃经腧穴,《玉龙歌》曰“口眼斜最可嗟,地仓妙穴连颊车”,两者相配能祛风邪、通经络、利牙关、促进唇颊部功能恢复,且在解剖意义上位于口轮匝肌、颊肌处,受面神经颊支、下颌缘支、面神经颊肌支的支配,通过针灸以改善局部血运、神经、肌肉的状况从而缓解症状[8]。聚类分析结果显示,腧穴被分为两大类。翳风、合谷、足三里为一大类,翳风穴为手少阳三焦经腧穴,为祛风散邪、治面瘫要穴,位于耳垂后方,乳突下端前方凹陷中,局部解剖深层为茎乳突孔,是面神经进出颅腔的部位,针灸翳风能使面神经病变部位产生的炎性反应和水肿迅速消退,从而缓解耳周疼痛,改善面神经周围循环,促进面神经修复[9];合谷穴为手阳明大肠经原穴,《四总穴歌》云“面口合谷收”,循经远取以疏风散邪、宣通气血,现代研究[10]也证实针刺合谷穴可以明显改善急性期周围性面瘫患者眼部皮肤血流灌注情况并促进面神经功能恢复;足三里为足阳明胃经之合穴、下合穴,促进脾胃生化气血,有扶正祛邪、补益正气之功,可促进血管内皮因子的修复而治疗急性周围性面瘫[11]。此3穴上下、远近配伍取穴,通调局部气机,使机体阴阳平衡,经络气血通畅,达到祛风散邪、补益气血之功,标本兼顾。第二类腧穴可分为5小类,可根据病情程度及病变部位作为辨证配穴加以运用:口角歪斜可选用地仓-颊车-牵正;皱眉、蹙额困难者可选用太阳、阳白;鼻唇沟变浅、嘴角流涎配伍迎香、四白、承浆;面部麻木、闭目困难配伍颧髎、攒竹、丝竹空。

相较于传统针灸,穴位埋线汇集线体液化吸收、针刺刺血、穴位封闭及机体组织损伤等多种刺激效果于一体[12],使得治疗间隔时间长,弥补了传统针刺短效且反复刺激的不足,更适合于现代生活压力大、节奏快、患者没有时间每天至医院行针灸治疗的环境变化。丁敏等[13]研究证实不同材料穴位埋线相较于针刺组在顽固性面瘫的治疗过程中对于面神经功能的恢复、提高疗效、缩短疗程方面均更具优势,值得临床推广。临床上穴位埋线治疗周围性面瘫取穴广泛、穴位使用具有各自特点,尚无文献对内在规律进行归纳,基于此,本研究运用数据挖掘技术对以穴位埋线为主要手段治疗周围性面瘫的用穴规律进行探讨,以期为临床治疗周围性面瘫优化组穴提供参考。既往普遍认为针灸治疗周围性面瘫可提高人体抵抗力、改善微循环、促进炎症消除和水肿吸收、调节神经功能,或可通过促进初级运动区与额下回之间脑功能链接以增强代偿反应促进周围性面瘫恢复[14],但穴位埋线治疗周围性面瘫的机制是否与针灸治疗周围性面瘫的机制完全一致值得深究。对比以往文献[15-16]发现,本研究中腧穴多为颜面部肌肉丰厚之处诸如颊车、地仓,眼周腧穴使用较少。此外针刺治疗周围性面瘫时合谷取穴排名前列,但本研究中合谷穴使用率不高,主要考虑与穴位埋线的操作特点、部分腧穴的安全性及埋线刺激量较针刺更大有关。目前关于穴位埋线治疗周围性面瘫的临床研究文献水平参差不齐,大部分文献对于选取穴位埋线的深度、线体的描述、不良反应的回馈均不完善,因此对于一些穴位进行埋线操作的安全性值得商榷,本研究仅对穴位埋线治疗周围性面瘫的选穴规律进行了研究,未对其有效性及安全性进行评价。此外仍缺乏高质量、大样本的临床研究,部分干预手段混杂,易产生偏倚,对结果的客观性及有效性产生影响,建议继续丰富穴位埋线治疗周围性面瘫的临床研究,提供高质量、大样本试验,采用单一干预措施,评价其客观疗效。