城乡融合发展趋势下城市移民土地粘度的形成机理与差异分析

——基于湖南S乡的考察

刘 玲,朱月季,陈诗高

(1.海南大学管理学院,海南 海口570228;2.海南省公司治理研究院,海南 海口570228;3.中国热带农业科学院科技信息研究所,海南 海口571101)

一、引言

我国城乡关系已在城乡一体化建设成果基础上进入了一个以城乡融合发展为主题的时期,在城市中存在着大量以各种方式融入其中的城市移民,同时也存在着从“集体土地长出的城市”①张强:《集体土地上的自主城镇化与新型城镇化——从北京的模式与经验谈起》,《中国土地》2014年第10期,第20页。,村庄居住人口的规模和职业结构皆出现了新的变化②张强,霍露萍,祝炜:《城乡融合发展、逆城镇化趋势与乡村功能演变——来自大城市郊区城乡关系变化的观察》,《经济纵横》2020年第9期,第63页。。十九届五中全会明确“强化以工补农、以城带乡,推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系”,2021年中央一号文件也强调要加快形成这种关系。人与地是城乡间重要的流动要素,城乡关系变迁带来了人地关系的新变化,习近平总书记指出,处理好农民和土地的关系是新形势下深化农村改革的主线。加强人地关系的认知,探究不同层次的人地关系类型、时空分异规律③刘彦随:《现代人地关系与人地系统科学》,《地理科学》2020年第8期,第1221页。,对当前农村土地制度改革与城乡融合发展具有重要意义④何芳,胡意翕,刘嘉容等:《宅基地人地关系对村庄规划编制与实施影响研究——以上海为例》,《城市规划学刊》2020年第4期,第67页。⑤商冉,曲衍波,姜怀龙:《人地关系视角下农村居民点转型的时空特征与形成机理》,《资源科学》2020年第4期,第672页。。学界已有研究首先在宏观层面从人地系统角度关注了人地关系的发展演变,认为人地关系伴随着由“人”对“地”的认知和改造而构筑和发展,随着人类对地的需求由生存需求逐步上升至精神需求,人地关系也由简单向复杂演变⑥李小云,杨宇,刘毅:《中国人地关系的历史演变过程及影响机制》,《地理研究》2018年第8期,第1495页。,且人与地的流动性重塑了人地关系①陈浩然,安宁,朱竑:《城市的垂直流动:广州再领域化中的人地关系重构》,《地理科学》2020年第10期,第1627页。。其次,在中观层面界定了农村人地关系②刘双,佟明湛:《中国农村人地关系的基本界定——基于马克思主义理论的分析框架》,《中国土地科学》2018年第1期,第29页。,并关注了农村人地关系的多种形态,有研究结合村庄社会分层和农民对土地的依赖程度,将城镇化背景下的农村人地关系分为了六种形态③桂华:《农村人地关系重构与土地经营权放活——城镇化视野下的制度选择》,《学习与探索》2018年第12期,第68页。。再次,在微观层面关注了农民与土地的粘度变化,研究认为,在乡土中国里,自我强化的农本结构、经营制度与土地价值伦理构筑了人与土之间紧密而无法挣脱的土地粘度,且城乡居民权力的不平等,使这种粘度在古老农业国向工业国的结构转变过程中并未发生根本改变,但当乡土中国转变为城乡中国时,“农二代”与农业和土地的关系开始疏离,乡土变故土④刘守英:《城乡中国的土地问题》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》2018年第3期,第79页。。

综上可见,虽然学界对人地关系的研究无论在宏观、中观还是微观层面都已较为深入,但对农村人地关系中涉及的多样化人群特别是城市移民关注不足。城市移民是在历史变迁中从农村源源不断且大量流入城市的优质人力资源,不管他们是否获得与城市居民同等的权利,他们与农村土地千丝万缕的联系早已深入骨髓,形成了较为稳固的土地粘度,且伴随着时代的变迁而有了新的表现。本研究基于湖南S乡的考察,分析城市移民土地粘度的形成机理与类型差异,以便进一步厘清农村土地上附着的人地关系,从而为农村土地制度改革顺应社会发展规律,促进城乡融合发展提出建议。

二、湖南S乡居民迁移及人地关系概况

S乡位于湖南南部丘陵地区,属亚热带季风湿润气候区,行政区域面积8 938公顷,其中耕地面积3 111公顷,有效灌溉面积2 896公顷。辖区山塘水库等水利设施完备,水资源丰富,农业生产的基础条件较好。常住人口2.58万(占其所在县人口的4%),产业以农业为主,工商业发展相对不太充分,仅有企业23个,工业企业8个,其中年主营业务收入2 000万元以上的规模企业1个,企业从业人员540人⑤国家统计局农村社会经济调查司:《中国县域统计年鉴·2018(乡镇卷)》,北京:中国统计出版社2019年版,第350页。。

S乡人口迁移至城市已成为常态,稳定性呈现差异化。统计数据显示,S乡的人均耕地面积仅为1.68亩,以各种方式迁移至城市并实现非农就业是人们获得更高收入的有效途径。乡人社站提供的就业数据显示,近年来S乡农村劳动力转移就业人数每年增加200~300人,就业地点为本市的人数比例从2015开始已低于20%,省外就业比例高于50%,且逐年递增;派出所提供的户口迁移数据显示,自2013年以来,户籍人口净流出数量稳步增长,访谈得知当地农村居民户口迁出的主要原因为进城(多数在广州)买房,占比在80%左右,其次是外嫁和升学⑥数据是根据S乡政府办、劳动保障站、派出所等部门的调研资料整理所得。。调研发现,进城买房的农户只有极少数举家搬迁,实现稳定迁移,而大多数并没有举家搬迁,而是迁移一位家庭成员的户口至城市,使学龄孩子能够享受城市的教育资源,家庭多数人口稳定就业于城市,但仍有相当一部分时间居住在农村,家庭总体上处于半稳定迁移状态。因此,S乡人口迁移至城市成为城市移民虽然已成为常态,但他们的迁移呈现出了稳定、半稳定、不稳定的差异化状态。

图1 S乡迁移居民向城市移民的演变

人口在城乡之间循环流动频繁,人与农地的关系日渐疏离,而与宅基地的关系日益密切。通过蹲点与走访调查发现,S乡无论是稳定迁移、半稳定迁移还是不稳定迁移的人员,都会在特殊的时节从农村前往城市,又会出于某些原因而在某个时节从城市回到农村,这些原因包括纯粹探亲、参与亲友生日喜庆或婚丧嫁娶、农忙时节回家帮忙、重要传统节日与家人团聚、回乡建房等,但迁移稳定性不同的人员,流动频率有较大差异。同时,他们将在城市获得的收入用于宅基地购置与利用,如建设新房或翻新房屋,但较少用于其他类型土地的利用(较少参与农业生产)。据观察,S乡近年来宅基地扩张严重,宅基地灰色市场交易频繁,集市附近的耕地被大面积占用,户均宅基地面积普遍超标。可见,随着时代的变迁,人地关系已有了显著的变化,表现为与农地关系的日渐疏离和与宅基地关系的日益密切,如图2所示。许多已稳定迁移至城市的人员,虽然不再参与任何农业生产,但却对宅基地的利用表现出了浓厚的兴趣,他们会出资资助家人或自己全资建房。同时,土地纠纷开始增多(据了解,乡政府处理的大部分纠纷为土地纠纷),主要是居住于集市附近的一些居民常年进城务工,部分农地被弃耕转让但并未到管理部门办理任何手续,当这些农地转为宅基地时,各方都据理力争,甚至有不少存在亲戚关系的居民因此闹上法庭。由此可见,在新的时代条件下,城市移民的土地粘度及其形成机理都呈现出了新的变化。

图2 S乡人地关系的变化

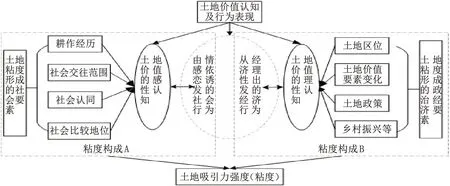

三、城市移民土地粘度的形成机理

粘度即黏度,是力学专业名词,原意指流体对流动所表现的阻力,即黏滞力,它主要来自分子间相互的吸引力①李良,周雄:《工程流体力学》,北京:冶金工业出版社2016年版,第15页。。城市移民与土地的粘度是指农村居民在向城市移民演变的过程中受土地吸引力的影响而对土地形成依赖或被土地所束缚,如乡土社会的“安土重迁”、“故土难离”、“落叶归根”和“魂归于土”等②刘守英:《城乡中国的土地问题》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》2018年第3期,第82页。。通常认为,土地粘度受农村居民的经济和社会行为影响,乡土时期的土地粘度是紧密而又无法挣脱的,而新时代的城乡融合使得土地粘度正在发生巨变。本研究认为,城乡融合发展趋势下土地粘度的形成主要受情感依恋与经济理性的影响,其形成机理如图3所示。在人地系统中,人与地是两种不同的分子,但人有主观性,更易于流动,人是愿意放弃土地、割裂其与土地的关系,还是更愿意选择巩固与土地的关系,取决于土地对人是否有足够强大的吸引力,即土地粘度的强弱。如图3所示,土地吸引力强度取决于人们对土地的价值认知,即对土地价值的感性认知和理性认知。

图3 土地粘度的形成机理

(一)情感依恋与土地价值的感性认知

土地价值的感性认知更多地来源于情感依恋,包括对土地的情感以及附着于土地之上的人与人之间的情感,它受耕作经历、社会交往范围、社会认同、社会比较地位等社会要素的影响。

首先,耕作使人更容易受到农业文明的洗礼,加深对土地的情感。同时,传统的耕作方式与生活模式不仅需要家庭内部成员之间的密切合作,通常也需要家族和邻里之间的互帮互助,从而使得人与人之间的关系不断巩固,情感不断加深。因此,城市移民的耕作经历越丰富,他们对土地价值的感性认知则更强。

其次,人是社会人,有社会交往的需要。城市移民的生活环境从农村到城市变化较大,人际交往范围有机会得以拓展或转变。有些移民进入城市后,选择在原有血缘和地缘关系基础上拓展社会交往范围,比如在维持农村亲属与邻里关系的同时,在城市投亲靠友、认老乡等。有些移民则会在城市拓展以业缘、学缘为主的社会交往范围,由于精力财力的限制,或情感的淡漠等因素而渐渐脱离农村的社交范围。还有一些移民可能由于迁移的稳定性较差,难以在城市拓展社交范围而选择维持血缘与地缘关系,形成所谓的“内卷化”。

再次,由于长期城乡二元结构的影响,使得以不同方式迁移至城市的移民获得城市社会的认同度完全不同。有研究认为,移民的地方融入顺利与否,将会直接影响到他们在新生活空间的社会阶层地位①陈浩然,安宁,朱竑:《城市的垂直流动:广州再领域化中的人地关系重构》,《地理科学》2020年第10期,第1627页。。比如,稳定型移民获得了正式的城市居民身份,享受到的社会福利与城市居民没有任何差别,他们往往很容易获得城市社会认同,对农村土地的依赖程度很低。而非稳定移民由于无法享受与城市居民同等的福利,更容易受到歧视,无法获得城市社会认同。因此,他们身在城市,而心在农村,对农村土地依赖程度很高。

第四,城市移民通常活跃于农村与城市两个不同的社会,他们的职业、财富、声望等在两个社会里的排列位置可能存在差异,即社会地位的差异性。同样的职业、同等的财富与声望在农村社会排列位置通常会高于在城市社会里的排列位置,这就使城市移民乐于活跃在农村社会里,通过这种优越感来获得自我价值实现。

因此,如果城市移民有着丰富的耕作经历、与农村亲友有着频繁的社会交往、在农村社会获得的社会认同与社会地位均优于城市,那么他们对农村土地的情感依恋会更强,由此产生的对土地价值的感性认知也更强烈,这种认知会进一步诱发他们回馈农村的一系列社会行为,这些行为又会反过来强化他们对土地价值的感性认知,他们与土地的粘度会得到加强,从而很难割裂他们与土地之间的关系。

(二)经济理性与土地价值的理性认知

土地价值的理性认知来源于人们的经济理性,它受土地区位、土地价值要素变化、土地政策以及乡村振兴等农村发展政策的影响。

首先,土地区位对土地经济价值的影响非常大,比如若土地处于交通条件和产业基础较好的信息集散地,符合商业活动选址的要求,则土地的市场需求较旺,土地的经济价值不断攀升,且容易在市场上实现。如此一来,城市移民从经济理性的角度出发,断然不会割断自己与土地的关系。调查发现,S乡集市附近的居民虽然早已稳定迁移至城市多年,但仍然会在宅基地上盖房并打造成铺面出租,以获取租金收入。

其次,土地的其他价值要素变化也会影响城市移民对土地经济价值的认知。比如,近年来土地制度改革不断探索完善土地权属类别设计与权属流动设计,使土地经济价值的实现成为可能,这一方面会促使城市移民的土地权利意识不断提升,同时也使得他们更为珍惜自身合法的土地权益。

再次,土地政策的演变,特别是各类用地的日益规范化,用地审批越来越严苛,违法用地的问责与惩罚也越来越严重(据了解,S乡所在县管辖的部分区位较好的乡镇,自2015年以来大量拆除各类违法建设项目,超出规定占用土地面积的按照其用地面积和建筑面积给予较高的罚款),这使得土地资源的稀缺性逐渐凸显,并为全社会所共同认识。从而,城市移民从理性的角度无疑会进一步巩固合法框架下自己与土地的关系,如若割裂,可能再建立的成本将异常高昂。

第四,乡村振兴战略等农村发展政策的实施,使得附着于土地之上的乡土文明价值不断提升。各种“城市病”使得城市居民期望去乡下寻找一种文明的慰藉②刘守英:《城乡中国的土地问题》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》2018年第3期,第85页。,而农村发展政策焕活的村庄恰恰满足了这种新需求,附着了乡土文明的农村土地备受青睐。此时,城市移民巩固与土地的关系就意味着他们能有更多的机会以更低的成本享受乡土文明。

由此,农村土地(主要是宅基地)供给日益紧张,而需求却愈发旺盛,市场供求关系朝着供不应求的态势演进,城市移民与土地的关系由被动依赖与束缚逐步演变为主动建立与巩固,他们与土地的粘度被进一步强化。

四、城市移民土地粘度的差异性

如前所述,城市移民土地粘度的形成受与人有关的社会要素以及与土地有关的政治经济要素的影响,这些要素的差异势必导致城市移民土地粘度的差异性,主要表现在以下四个方面。

(一)纵向代际差异

城市移民的纵向代际差异最为显著的是耕作经历。耕作不仅是人们从土地上获取生活所需的途径,也是一种村落生活情境建构的过程,代表了人们对土地在生活上和情感上的双重依赖,耕作经历越丰富,对土地的情感依赖会更强。有研究发现,以80、90后为主的“农二代”通常在进入劳动年龄时便已外出务工或求学,他们中87.3%的人没有从事过任何农业生产①卢义桦,陈绍军:《情感、空间与社区治理:基于“毁绿种菜”治理的实践与思考》,《安徽师范大学学报(人文社会科学版)》2018年第6期,第141页。,这与他们的父辈形成了显著的差异。城市住宅小区中“毁绿种菜”的现象非常普遍,大多为城市移民中的老年人将小区的绿化带“开垦”成菜地,以享受耕作带来的乐趣。有研究将这种现象解释为:耕作能让社区居民重新建构与以往村落生活情境的联系,从而修复因生产生活急剧变迁所破坏的“本体安全性”,缓解“存在性焦虑”①。因此,城市移民的耕作经历越丰富,他们对土地的情感依赖会更强。

调查发现,湖南S乡的50、60后城市移民,无论是稳定或非稳定型,回归农村后都会自然而然地从事农业生产。对于非稳定型移民来说,他们从城市回归农村后,没有了非农收入,通过耕作谋生在他们看来是理所当然的,土地对他们来说是生活的保障。同时,也有部分稳定型移民一方面会与农村兄弟姐妹合建房屋,作为退休后回归农村的居所,另一方面也会获得农村兄弟姐妹馈赠的少量耕地,用于种植蔬果,他们的耕作收成和对土地的打理与农民无异,他们对土地的情感跃然而出。80、90后城市移民,接受传统的农耕文明教育较少,且非农就业机会和进城求学机会显著增加,使他们在青少年时期或进城务工,或进城求学,逐步融入了城市的生活模式。他们当中的稳定型移民认为回到农村生活的可能性已非常少,非稳定型移民则认为土地是生活最后的保障,是最后的退路,当自己年老力衰时,将无力承担城市高昂的生活成本,因此,终究会回到农村生产、生活和养老。

(二)横向偏好差异

农村生活情境包含了附着于土地之上的人与人之间的情感,这是人们依恋农村土地的主要原因之一。因此,从横向层面看,城市移民对土地的偏好受其社会交往范围、社会认同、社会比较地位等因素的影响。情感社会学认为,情感产生于与社会具有密切关系的情境之中。人有“群体卷入”的需要,人们根据其在互动进程中的卷入情况来评估情境,人们总是希望自身成为人际互动进程中的一部分,当人们感受到被卷入时,将体验到积极情感,反之,则体验到消极情感②Turner,J.H.,Stets,J.E.,《情感社会学》,孙俊才,文军译,上海:人民出版社2007年版,第10页。。因此,如果城市移民主要的社会交往范围仍然是农村亲友,他们的“群体卷入”需要将在农村得到满足,从而在农村体验到更多积极的情感,进而提高他们对土地价值的感性认知。反之,如果城市移民主要的社会交往范围已在城市,他们的“群体卷入”需要将在城市得到满足,也就较少在农村体验到积极的情感,从而降低他们对土地价值的感性认知。调查显示,相比之下,在原籍农村居住时间越长,且与农村亲友仍有人情往来的城市移民,更愿意有偿继承农村宅基地③刘玲,许润,高星汉:《资源“反哺”与制度安排对知识移民有偿继承宅基地意愿的影响》,《资源科学》2021年第7期,第1357页。。

此外,结构理论认为,个体在社会结构中的位置将影响情感的进程。当他人的反应证实自我在社会结构中的地位时,人们将体验到积极的情感④Turner,J.H.,Stets,J.E.,《情感社会学》,孙俊才,文军译,上海:人民出版社2007年版,第21页。。因此,如果城市移民能够在城市较好地获得社会认同,且具有较高的社会地位,他们将在城市获得更多积极的情感,从而弱化他们对农村土地价值的感性认知。反之,大量研究已发现,如果城市移民不能在城市获得较好的社会认同、取得与城市居民同等的社会地位,他们将无法较好地融入城市社会,因而只能在城市更多地体验消极的情感。如此一来,在城市的“遭遇”将提高城市移民对农村土地价值的感性认知。由此,如果城市移民的社会交往范围更多地局限于农村亲友、无法较好地获得城市社会认同、未能在城市取得较高的社会地位,那么他们对农村土地的情感依恋会更强。

访谈发现,S乡那些在城市中安家立业的稳定型移民在自我的身份认同中通常认为自己是城市人,他们返乡的频率和时长都显著低于半稳定型移民,即便是春节这样的重大节日,他们也会根据自己的假期计划而定,回乡过年只是春节假期中的一个备选项,他们当中的年轻人甚至是在父母的再三要求下才会选择回乡。而半稳定型移民在自我的身份认同中通常认为自己是在城市谋生的农村人,他们在城市的交往也大多局限于“老乡”这样的范畴,重大节假日时返乡是他们假期计划中的唯一选择,他们不认为自己在城市有家。此外,在农村常见的邻里间土地纠纷中,如果有一方是稳定型城市移民,他们通常会秉承以和为贵而选择退让,而半稳定型城市移民则通常会据理力争,为自己争取为数不多的土地面积和不一定正当的土地权益。

(三)土地类型差异

城市移民的土地粘度除了表现为对土地价值的感性认知外,也表现为对土地价值的理性认知。从经济理性的角度来看,人们对土地的需求多为地上产品带来的引致需求,产自于农用地的农产品通常需求收入弹性较小,因此,人们对于农用地的需求不会随着收入水平的提升而大幅度增长。由此,城市移民对农用地的依恋程度更多地局限于其耕作功能所复原的村落生活情境。而与此不同的是,随着收入的不断增长,人们更愿意在以宅基地为代表的建设用地上建设豪华的建筑物,一方面满足自身对居住品质的需求,同时也能装点“门面”,彰显其经济实力。

调查发现,S乡稳定程度不同的城市移民回乡参与耕地劳作的情况虽然存在一定的年龄差异,但与非城市移民相比,他们的劳作时间都很短。尽管50、60后城市移民有一定的耕作热情,但耕种土地的范围非常小,通常仅限于离住所很近、便于耕种的极少数地块,耕种动机也以自给自足(比如“自己家吃”或“自己种的更放心”)或耕作情怀(比如“喜欢种地”)为主,余下的耕地则无偿让与亲友或邻居耕种。与此形成鲜明对比的是,无论哪种类型的城市移民,他们大多都乐于在宅基地上新建、扩建或重建豪华的房屋,为了“让自己住得更好”、“不让邻居看不起”,或“让大家羡慕”,哪怕远远超出了自己当前的支付能力也在所不惜。比如,有些城市移民返乡修建的房屋是以他们在国外或国内发达城市看到的独栋别墅为模板的,房屋内外的装修风格和质量也力求趋同。此外,与无偿让与耕地不同的是,即便是亲友或邻里之间,也有一些在宅基地范围上起争执的情况发生,这类争执的发生往往出现在宅基地经济价值增长较快的时期。这说明,城市移民的土地粘度在耕地和宅基地之间呈现了较为显著的差异。

(四)区位差异

土地的经济价值在很大程度上受空间区位的影响,随着城市化进程的推进,城市近郊土地的经济价值日益攀升,同时,乡镇集市所在地由于交通便利,且有更多的非农就业机会,其土地价值的增长虽然不如城市近郊那么快,但较之于偏远的、交通不便的农村也已明显表现出了区位优势和更大的升值空间。这些都是有目共睹的基本事实。因此,从经济理性的角度来看,城市移民对农村土地价值的理性认知会基于其对土地所处区位等基本事实的判断,从而呈现出显著的区位差异。

调查发现,如前所述,当今农村居民的住房无论是占地面积,还是建筑层数、建筑面积都有显著增加,内外装修等也有很大提升,原因在于他们对住房的要求已不仅仅是满足其基本的居住功能,在很大程度上他们不仅希望住得更舒适,还觉得“大家的房子都盖得那么好”,如果自家房子不够宽敞、美观,“会很没面子”。然而,虽然这种心理很普遍,但当建房的资金主要来自城市移民群体时,区位差异便显现了出来。访谈发现,当土地的位置处于经济区位较好的地段、土地稀缺性更强、经济价值凸显时,城市移民更愿意扩建或重建住房,他们认为“能多占一点地就先多占一点,以后土地的价格会越来越贵,没那么好占了”,同时,他们还认为,只要地理位置好,房子盖好之后就是自己不住,出租也非常方便,“将来还可以作为财产让子孙后代继承”,因此,回乡建房是一件“很划算”的事情。

相反,在地处相对偏僻的村落,依然存在一些居住条件稍差一点的房子,父辈觉得“没面子”,想重建新房,但建房资金需要身为城市移民的成年子女给予支持,而他们的子女却并不持有同样的观点,原因在于“房子能住,没必要重建”,“拿钱回家建房不如在城里买房”,“家里房子不用盖那么好,毕竟那里生活和就医都不方便,父母百年之后我们也不会回去住的”等。由此可见,城市移民与土地之间的粘度因其对不同区位的农村土地经济价值的理性认知而呈现出区位差异。

综上所述,可将影响纵向代际差异的“耕作经历”(A1)、影响横向偏好的“社会交往范围”(A2)等感性认知因素,与理性认知因素“土地类型”(B1)、“土地区位”(B2)等四类放入矩阵,如图4所示,结果发现,在两类与“人”有关的因素和两类与“地”有关的因素的共同影响下,城市移民的土地粘度会呈现出“弱”、“较强”和“强”等三种程度差异。

图4 “人”的因素与“地”的因素综合影响下城市移民土地粘度的差异矩阵

五、结论与建议

(一)结论

在我国城乡关系的发展变迁过程中,有大量的农村居民以多种方式在城乡之间流动,形成了稳定性程度不同的城市移民群体。他们与农村土地之间存在粘度关系,这种关系的形成机理较为复杂,既会因他们的耕作经历、社会交往范围、社会认同、社会比较地位等社会要素的影响而对农村土地形成情感上的依恋,也会因土地区位、土地价值要素变化、土地政策以及乡村振兴等农村发展政策的影响而使他们形成对农村土地经济价值的理性判断。他们对土地的情感依恋和经济价值判断可能会诱发他们的社会行为,或促进他们的经济行为,从而使得他们与农村土地之间的粘度关系得到进一步巩固。

同时,城市移民整体上依然与农村土地有着较为紧密的关系,但由于“人”的因素和“地”的因素存在较大差异,城市移民与土地之间的粘度关系会因“人”因“地”而异,在人地因素的共同影响下,粘度关系会呈现出“弱”、“较强”和“强”等三种程度,但多数情况下仍然是以“较强”和“强”为主。

(二)建议

首先,深入推进农村土地制度改革过程中,既要注意保护土地财产,又要尊重人对土地的情感。城市移民是土地财产权益相关者,他们与农村土地粘度关系的形成既受经济因素的影响,又受情感因素的影响,他们参与农村土地利用既有其经济目的,又是其情感需求的满足途径之一。因此,在深入推进农村土地制度改革过程中,特别是针对一些历史遗留问题,以及权利的处置(如宅基地退出)等事项时,不仅应当注意保护所有土地权益相关人员的财产权利,还要从情感上充分尊重他们的处置意愿,体现制度的时代公平性。

其次,在土地制度改革的具体措施上,应因地制宜,尊重区域及区位差异。我国幅员辽阔,不同区域之间的发展进程、城镇化进程及方式存在较大差异,即便是同一中观区域,土地的区位差异也非常大,城市移民与土地粘度关系的强度也受此影响。因此,就土地制度改革的具体措施而言,在人地粘度关系强度较弱的地区可以更快的速度推进改革,而在人地粘度关系强度较强的地区,改革策略则应更温和、更稳慎。

再次,土地制度改革应结合人与不同类型土地粘度关系的强弱程度,分类稳慎推进。从图4的矩阵关系可以看出,由于宅基地较之于耕地而言,其财产属性日益凸显,人与宅基地的粘度程度基本为“强”与“较强”,而人与耕地的粘度则为“较强”和“弱”,这就意味着宅基地的制度改革涉及的社会问题相对而言更为敏感,需要有足够的历史耐心,稳慎推进①张天佐:《深化农村宅基地制度改革激发乡村振兴活力》(2021年1月28日发布),https://www.sohu.com/a/447372436_100019830.2021.htm,2021年3月1日访问。。