互联网使用、疏离感与农村居民幸福感

——基于CGSS的微观经验证据

许海平,黄雅雯,刘 玲

(海南大学a.管理学院;b.国家热带农业发展研究中心,海南 海口570228)

一、引 言

诞生于第三次工业革命的互联网,是技术变革和发展的产物,据第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2020年12月,我国网民规模达9.89亿,互联网普及率达70.4%。毫无疑问,互联网已经成为当代人生活中不可或缺的重要工具。研究互联网的相关文献细致梳理了其对信息传递①吕尚彬,戴山山:《“:《“互联网+”时代的平台战略与平台媒体构建》,《山东社会科学》2016年第4期,第13-18页。、经济发展②刘航,伏霖,李涛等:《基于中国实践的互联网与数字经济研究——首届互联网与数字经济论坛综述》,《经济研究》2019年第3期,第204-208页。、社会资本提升③杨德林,胡晓,冯亚:《互联网应用与创业绩效:社会资本的中介作用》,《技术经济》2017年第4期,第53-62页。、娱乐方式拓展④马军旗,乐章:《互联网使用对农村居民幸福感的影响研究》,《调研世界》2019第8期,第9-15页。等的重要驱动作用,同时也注意到了互联网和居民幸福感的关系⑤周广肃,孙浦阳:《互联网使用是否提高了居民的幸福感——基于家庭微观数据的验证》,《南开经济研究》2017年第3期,第18-33页。。幸福生活是人们终其一生的追求,而互联网覆盖了居民生活的方方面面,关注互联网对居民幸福感的影响具有重要的现实意义。

目前,在我国9.89亿的网民规模中,农村网民达3.09亿,占网民整体的31.3%,且近年来该占比呈现显著的上升趋势。但纵观已有文献,却鲜有发现以农村居民为研究对象,探索互联网与农村居民幸福感关系的研究⑥祝仲坤,冷晨昕:《联网使用对居民幸福感的影响——来自CSS2013的经验证据》,《经济评论》2018第1期,第78-90页。。事实上,互联网的便捷高效使其早已与农村地区的基础通信、网络娱乐、商务交易、公共服务等紧密相连。那么,缺乏对农村居民互联网使用效用的研究,是否会不利于形成对当下农村居民生活现状的有效认识?同时,关于互联网对幸福感的影响途径,国内除鲁元平和王军鹏关注互联网具体的信息搜索、传播功能外①鲁元平,王军鹏:《数字鸿沟还是信息福利——互联网使用对居民主观福利的影响》,《经济学动态》2020年第2期,第59-73页。,并没有更多的文献为互联网对幸福感的影响机制提供具体参考。随着互联网技术在日常生活中的不断嵌入,我们应该注意到互联网基于其众多基础功能拉近了人与人、人与社会之间的距离,这是否可以成为解决城市化推进带来的农村居民疏离感问题的有效途径?降低疏离感又是否可以成为互联网使用对幸福感的影响机制呢?

基于对以上问题的思考,本文利用2017年中国综合社会调查(CGSS)的微观经验数据,将研究对象聚焦于农村居民,探究互联网使用对农村居民疏离感及其幸福感的影响,并尝试搭建三者之间的联系,捋清互联网使用通过影响农村居民疏离感进而影响其幸福感的思路,即从疏离感的视角,寻找互联网使用对农村居民幸福感的影响机制。因此,本文试图从以下两个方面对文献进行拓展和补充:一是与时俱进地引入“互联网使用”这一变量,拓展了农村居民幸福感的函数,及时为互联网在农村地区的推广和发展提供了政策依据;二是创新性提出疏离感的视角,更加重视农村居民使用互联网的情感变化,剖析互联网使用影响农村居民幸福感背后的原因。

二、文献综述

(一)互联网使用与居民幸福感

党在十九大报告中强调了人民美好生活的需要,可见,幸福生活关系到国家的政治稳定和个人的长远发展。从20世纪70年代开始,国内外学者展开了众多关于居民幸福感的研究②Easterlin R.A.,“Will Raising The Incomes of All Increase The Happiness of All?”,Journal of Economic Behavior & Organization,Vol.27,No.1,1995,pp.35-47.③Helliwell J.F.,Huang H.,and Wang S.,“Social Capital and Well-Being in Times of Crisis”,Journal of Happiness Studies,Vol.15,No.1,2014,pp.145-162.④臧敦刚,余爽,李后建:《公共服务、村庄民主与幸福感——基于民族地区757个行政村31615个农户的调查》,《农业经济问题》2016年第3期,第79-87页。⑤尤亮,霍学喜,杜文超:《绝对收入、社会比较与农民主观幸福感——基于陕西两个整村农户的实证考察》,《农业技术经济》2018年第4期,第111-125页。。互联网是时代发展的产物,并越来越深刻地影响着人们的日常生活,研究互联网对居民幸福感的影响顺应了时代发展的需要。目前,国外研究关于互联网对幸福感的影响效应是存在争议的。一方面,互联网的多功能性,可以对居民幸福感起到正向作用。Mckenna和Bargh⑥Mckenna K.,Bargh J.A.,“Plan 9 From Cyberspace:The Implications of the Internet for Personality and Social Psychology”,Personality &Social Psychology Review,Vol.4,No.1,2000,pp.57-75.研究表明线上提前认识过的人,更容易在线下有融洽的交流;Cilesiz⑦Cilesiz S.,Ferdig R.,“Expressiveness and conformity in Internet-based polls”,First Monday,Vol.8,No.7,2003,p.16.指出互联网信息获取、休闲娱乐等功能都可以提高居民幸福感;Huang⑧Huang,Chiungjung,“Internet Use and Psychological Well-being:A Meta-analysis”,Journal of Huazhong Normal University(Humanities and Social Sciences),Vol.13,No.3,2015,pp.241-249.认为线上交流增强了线下网络,有助于人们获取社会支持;Sarracino⑨Sabatini F.,Sarracino F.,“Online Networks and Subjective Well-being”,MPRA Paper,2014,p.23.认为互联网促进了交流与消费,增加了收入,进而对幸福感有提升作用。另一方面,互联网使用也存在一定的风险,可能会降低人们的幸福感。Kraut⑩Kraut R M.,“Internet Paradox”,American Psychologist,1998,p.53.认为互联网使用越多,孤独感和焦虑感越强烈;Oravec⑪Oravec,Ann J.,“Online Counselling and The Internet:Perspectives for Mental Health Care Supervision and Education”,Journal of Mental Health,2000.Vol.9.No.2,2000,pp.121-135.在研究中发现互联网使用容易引发家庭纷争,并且相对于现实中接触的人来说,互联网增加与人交往的不确定性;Sanders et al.⑫Sanders C.E.,Field T.M.,Diego M.,Kaplan M.,“The Relationship of Internet Use to Depression and Social Isolation Among Adolescents”,Adolescence,2000.指出频繁使用互联网使得与家人、朋友相处的时间以及户外活动的时间缩减,增加了社会隔离;pénard et al.⑬Thierry Pénard,Poussing N.,Suire R.,“Does The Internet Make People Happier”,Journal of Socio-Economics,2013,pp.105-116.则从不良情绪和信任降低的角度对互联网降低居民幸福感进行了论述,主张互联网对幸福感存在负向效应。另外,关于互联网对幸福感的影响途径,国外研究分别从信息渠道和容量、情绪与心理、消费水平等方面进行了充分探究。国内关于互联网对居民幸福感的影响效应研究结论较为一致,均认为互联网使用对居民幸福感有显著提升作用。其中王鹏指出在互联网对幸福感的影响中男性比女性、中青年人比老年人具有更大的积极效应⑭王鹏:《互联网使用对幸福感的影响——基于城镇微观数据的实证研究》,《软科学》2014年第10期,第139-144页。;周广肃、孙浦阳认为在收入一定的前提下,互联网直接对居民的幸福感产生整体的正向影响,间接降低了居民对于物质收入的主观看重程度①周广肃,孙浦阳:《互联网使用是否提高了居民的幸福感——基于家庭微观数据的验证》,《南开经济研究》2017年第3期,第18-33页。;祝仲坤、冷晨昕指出农村居民使用互联网获得的“幸福效应”要明显强于城镇居民②祝仲坤,冷晨昕:《互联网使用对居民幸福感的影响——来自CSS2013的经验证据》,《经济评论》2018年第1期,第78-90页。。

综上可以看出,国外研究存在争议,国内研究虽有待丰富,但将目光进一步聚焦到农村地区,不难发现其结论有一定参考价值。一方面,我国农村是熟人社会,亲戚朋友、街坊邻里交往密切、彼此了解,由于过度使用互联网而引发的孤独感、焦虑感或者与人交往的不确定性都会大大减少;另一方面,我国特有的城乡二元经济结构,使得农村的经济发展和基础设施建设要明显慢于城镇,故我国农村地区互联网事业起步晚,但这并不影响其后期发展的势头更好,近年来农村地区网民规模占整体网民规模的比重不断攀升就是重要证据。所以,总体来说农村地区尚处于互联网不断发展、扩大覆盖区域的红利阶段。

据此,本文提出假设1:互联网使用会显著提升农村居民幸福感。

(二)互联网使用与疏离感

拉丁文字中“Alienatio”和“Alienare”是“疏离”一词的起源,在哲学、社会学、经济学都有较为广泛的应用。在引入心理学之后,多被翻译成“疏离”,强调个体主观上无力、疏远、冷漠的感受。国内研究多采用杨东、吴晓蓉对疏离感的定义③杨东,吴晓蓉:《疏离感研究的进展及理论构建》,《心理科学进展》2002年第1期,第71-77页。,即疏离感是指个体与周围的人、社会、自然以及自己等各种关系网络之间,由于正常的关系发生疏远,甚至被支配、控制,从而使个体产生的社会孤立感、不可控制感、无意义感、压迫拘束感、自我疏离感等消极的情感。已有文献从户籍隔离、性别差异、社会地位等方面探究了疏离感的影响因素,其中关于互联网与疏离感的研究,多以学生为研究主体,认为互联网成瘾加重了学生的疏离感。但需要注意的是,学生群体由于其人格尚处于不断完善中的特殊性,对社会整体而言是缺乏代表性的,互联网使用是否加重了全社会的疏离感还有待商榷。特别是城市化的推进带来农村人口的大量外流,与亲人、朋友之间渐远的地理距离,以及无法适应社会快速发展的社会距离,都使农村居民的疏离感成为亟待关注的问题。幸运的是,互联网的快速发展跨越了空间的横亘,改变了传统的生活方式,对农村社会、经济、文化都产生了巨大的影响,所以对于农村地区的互联网用户而言,互联网使用很可能是拉近了人与人、人与社会的距离,而非加重了农村居民的疏离感,但遗憾的是,目前鲜有文献探究互联网使用与农村居民疏离感的关系。

据此,本文提出假设2:互联网使用会显著降低农村居民疏离感。

(三)疏离感与居民幸福感

关于疏离感与居民幸福感的关系,根据马斯洛需求层次理论,社交需求主要是情感方面的需求,在生理需求、安全需求这类基本需求之上。人是社会中的人,和他人、自我的和谐相处是幸福的必要条件。在我国,国人重人情、求平稳,文化传统不同于其他国家,所以疏离感对于居民幸福感的负面影响尤为明显。现有文献考察了贫困大学生、高校少数民族大学生、农村留守中学生、农村空巢中老年人等群体的疏离感与主观幸福感的关系,均得出疏离感会显著降低主观幸福感的结论。所以,疏离感对主观幸福感的影响显而易见,融入集体、社会让人们感受到自己的存在和价值,而与集体、社会的逐渐疏远则不利于人们的长期发展。

据此,结合前面的假设分析,本文提出假设3:由于互联网使用会显著降低疏离感,而疏离感会显著降低居民幸福感,故疏离感在互联网对农村居民幸福感的影响中起到中介作用。

三、变量选取与描述性统计

(一)数据来源与变量选取

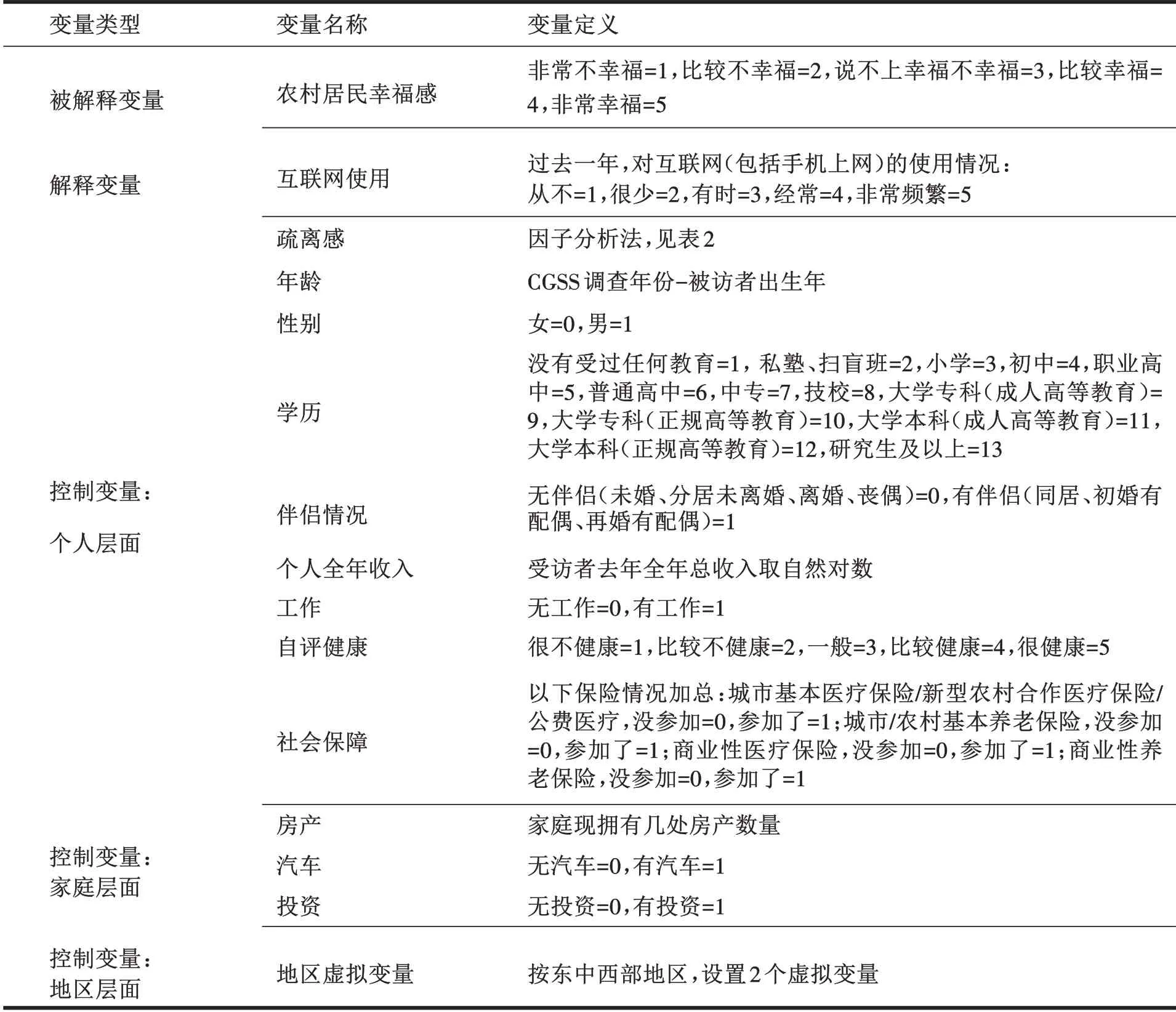

数据来源于“中国综合社会调查”(CGSS),该调查始于2003年,是我国最早的全国性、综合性、连续性学术调查项目,由中国人民大学中国调查与数据中心负责执行,该调查数据具有样本质量高,覆盖范围广,代表性强的特点。本文使用了2017年的CGSS数据④本文度量疏离感的问题仅在2017年的CGSS调查问卷中有涉及,故本文仅使用2017年的调查数据。,覆盖了全国32个省(市、自治区),在剔除缺失值以后得到2 177个有效农村居民样本数据,表1为本文的变量选取情况⑤绝大多数变量两两间相关系数小于0.3,整体相关性很弱;通过最小二乘法回归后得到的均值方差膨胀因子为1.45,远小于10,故不存在多重共线性问题。。

表1 变量设置及定义

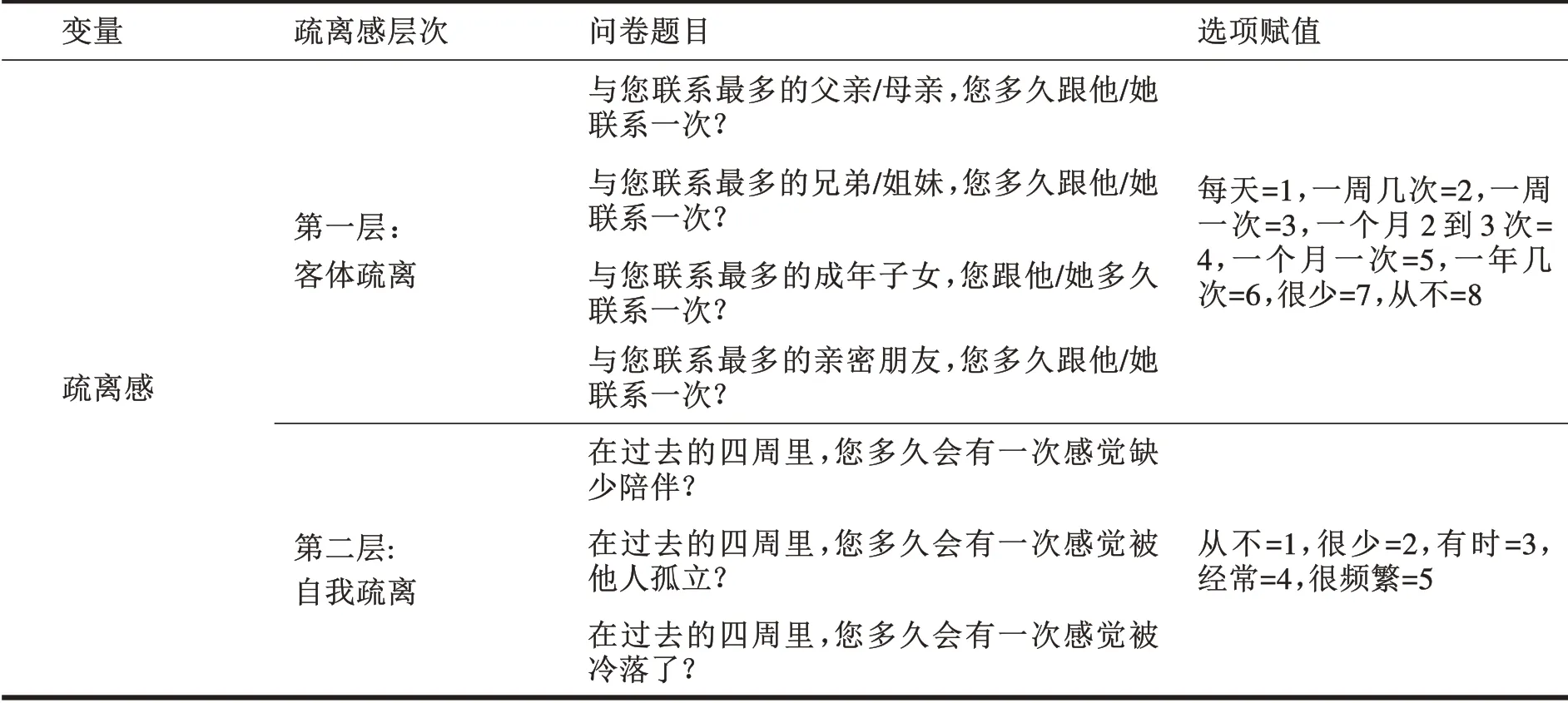

需要解释的是,本研究将从疏离感的角度去探寻互联网使用对农村居民幸福感的影响机制。杨东等认为疏离感有两层含义①杨东,吴晓蓉:《疏离感研究的进展及理论构建》,《心理科学进展》2002年第1期,第71-77页。,第一层是疏离感的原始含义,即人们与亲人、朋友、自然等客体之间的疏远、距离和不和谐等产生的消极情感;第二层是疏离感的扩展和转化,即人的和谐发展、个人存在价值等,更为模糊、抽象。基于此,本文选取了2017年CGSS问卷中两个层面的七个问题(见表2),通过因子分析法对疏离感进行测度②巴特利特球形检验结果p值远小于0.05,具有较强显著性,相关矩阵为单位矩阵,可以使用因子分析方法。而后进行KMO检验,KMO值为0.675,大于0.5,亦说明因子分析法可行。,后运用stata15.0计算出疏离感的因子载荷矩阵,得分越高说明受访者疏离感越强烈。

表2 疏离感问题设置情况

(二)变量描述性统计

关于本文关注的“生活是否幸福”这一问题,17.76%的受访者表示“非常幸福”,57.44%的受访者表示“比较幸福”,13.96%的受访者表示“说不上幸福不幸福”,8.79%的受访者表示“比较不幸福”,只有2.06%的受访者表示“非常不幸福”,所以有明显幸福感(比较幸福、非常幸福)的农村居民占到了受访者的四分之三以上,说明农村居民整体的幸福感是较高的。所有变量的描述性统计结果显示,农村居民幸福感的均值为3.800,中位数为4,同样验证了其整体幸福感较高的观点。互联网使用的最小值和中位数都为1,所以在本次选择的样本中有一半以上的农村居民从不使用互联网,但互联网使用的均值却为2.330,方差较大为1.621,说明农村居民的互联网使用情况存在较大差异。疏离感的均值为0.067,同样存在较大差异。受访者女性居多,且年龄跨度较大,受教育程度普遍不高。有伴侣的受访者占比达79.3%。将受访者去年全年的总收入取自然对数,可以看出收入差距仍旧较大。受访者大都有工作,并对自己的健康状况有不错的评价。受访者购买保险的均值为1.649,中位数为2,表明其风险防范意识较好。多数受访家庭仅拥有一套房产,约五分之一的受访家庭有家用汽车,绝大多数受访家庭没有进行过投资。

四、计量模型与结果分析

(一)计量模型设定

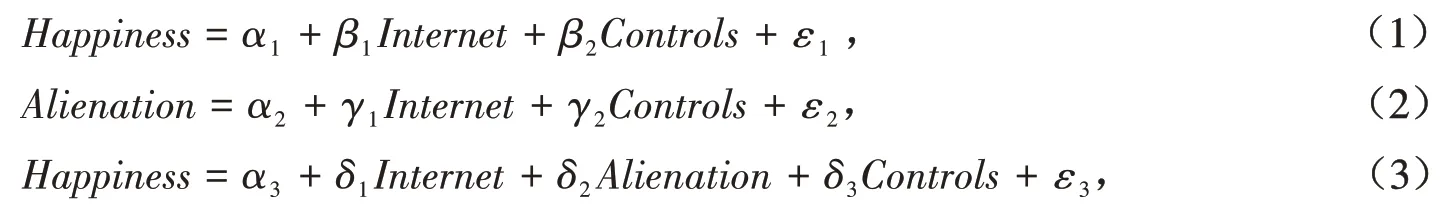

本文参考温忠麟等的中介效应检验方法①温忠麟,张雷,侯杰泰等:《中介效应检验程序及其应用》,《心理学报》2004年第5期,第614-620页。。该方法进行中介效应检验的第一类错误率和第二类错误率都比较小,既可以检验部分中介效应,又可以检验完全中介效应,而且还比较容易实施。

基于此,根据研究内容,构建如下模型:

式(1)~(3)中,Happiness代表农村居民幸福感,Internet代表互联网使用情况,Alienation代表疏离感,Controls为一系列控制变量,α为常数项,β、γ、δ为变量系数,ε为误差项。式(1)用于检验假设1:互联网使用情况对农村居民幸福感的影响;式(2)用于检验假设2:互联网使用对农村居民疏离感的影响;式(1)(2)(3)的结果,共同用于检验假设3:疏离感是否在互联网使用对农村居民幸福感的影响中起到中介作用。

(二)互联网、疏离感与农村居民幸福感

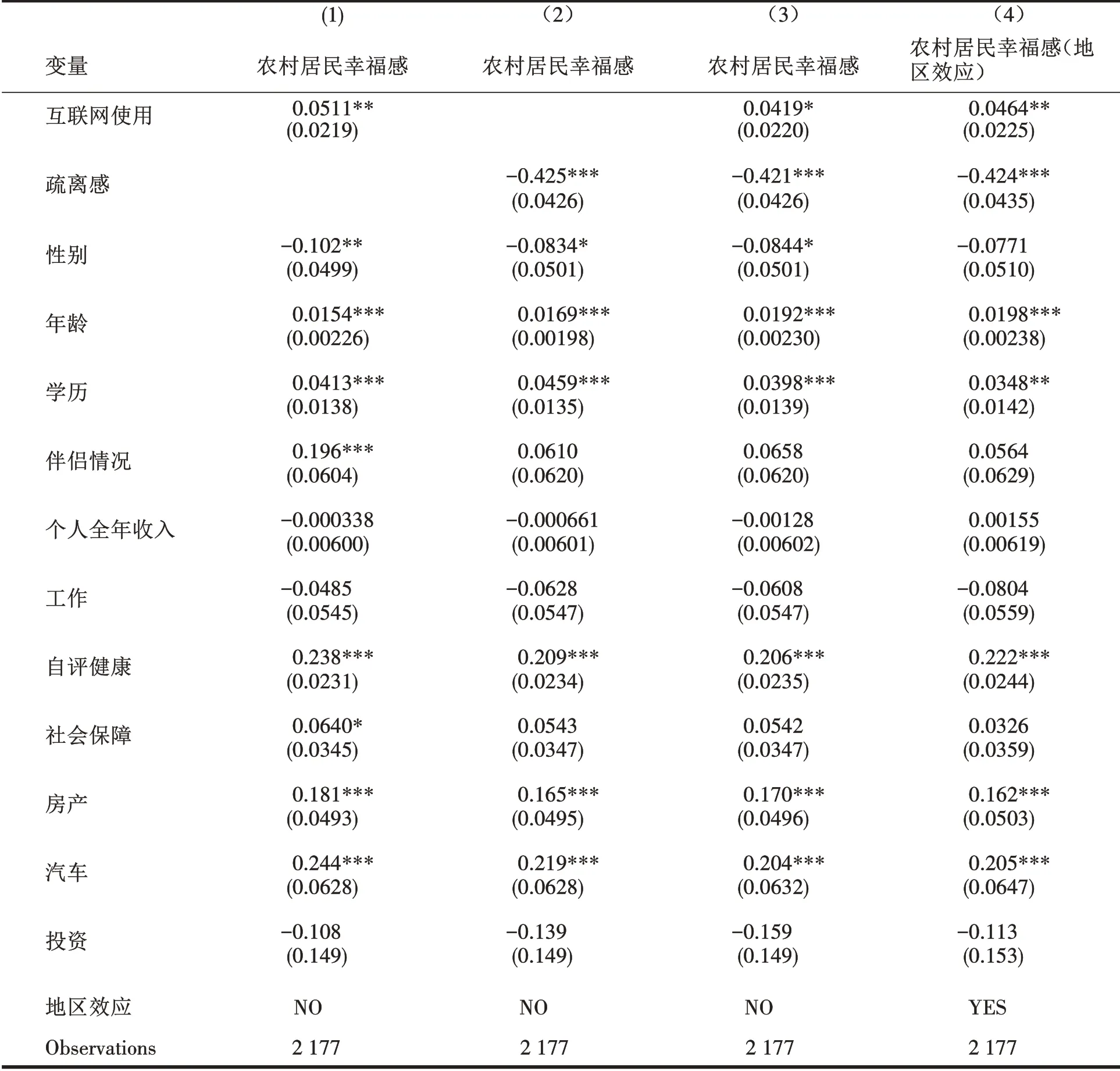

被解释变量农村居民幸福感离散且有序,故表3采用oprobit模型,所有估计结果均采用稳健标准误估计(下同)。表3第(1)栏仅放入互联网和控制变量,第(2)栏仅放入疏离感和控制变量,第(3)栏同时放入互联网、疏离感和控制变量,第(4)栏在前一栏的基础上加入了地区效应。由表3可知,无论是否同时放入互联网和疏离感,以及无论是否控制地区效应,疏离感始终对农村居民幸福感有显著负向影响,而互联网使用始终都显著正向影响农村居民幸福感,故假设1得证。可以看到,现阶段农村地区的互联网使用正处于上升发展阶段,农村居民得益于互联网高速发展带来的通信、购物、娱乐、公共服务等方面的便捷,并由此提高了生活的满意度和幸福感。同时,疏离感会降低农村居民幸福感,同家人、朋友的疏远和对自我价值的怀疑都不利于人们的健康幸福生活。控制变量中的众多因素也对农村居民幸福感产生了显著影响。女性比男性拥有更高的幸福感,“男主外、女主内”的传统思想让男性往往承担了更多的经济压力,这可能是导致男女幸福感存在差异的主要原因。年龄与幸福感的关系呈正相关关系,说明随着年龄的不断增长人们的幸福感也在不断提高。学历与农村居民幸福感呈正相关关系,这可能是因为受教育程度越高就拥有越多选择的权利,故幸福感也逐步提高。同时,对自身健康状况评价良好,以及拥有房产和汽车的农村居民拥有更高的幸福感。

表3 互联网使用、社会疏离与农村居民幸福感

(三)作用机制分析

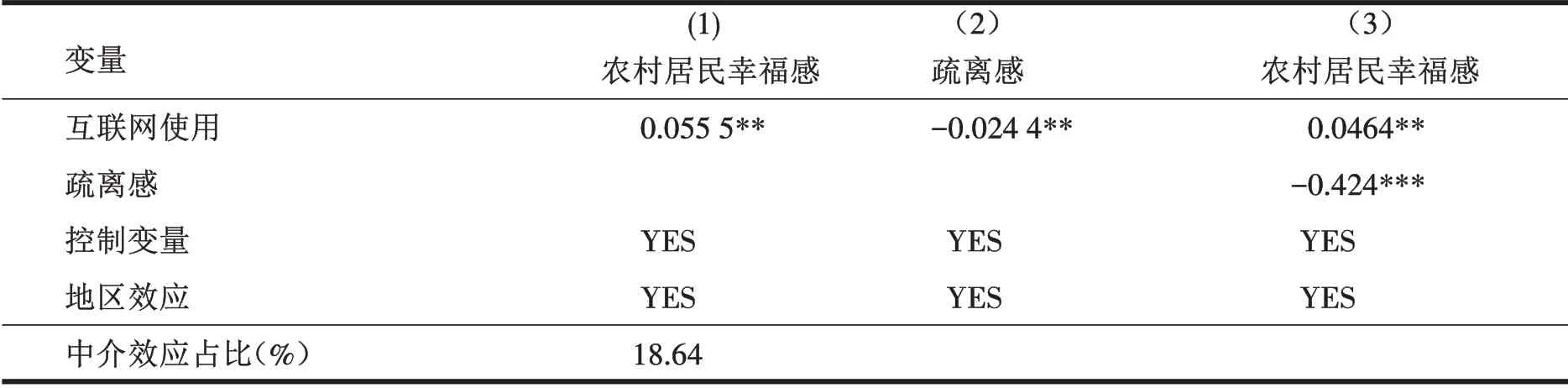

表4是疏离感在互联网使用对农村居民幸福感影响中的中介效应检验结果。由表4第(2)栏可知,互联网使用显著负向影响了农村居民的疏离感,故假设2得证。根据中介效应的逐步检验步骤,可以看到,第(1)栏中互联网使用的系数为0.055 5,且在5%的水平下显著,第(2)栏中互联网使用的系数-0.024 4以及第(3)栏中疏离感的系数-0.424分别在5%、1%的水平下显著,同时,第(3)栏中互联网使用的系数0.046 4要明显小于第(1)栏中互联网使用的系数0.055 5,故逐步法得证在互联网使用对农村居民幸福感的影响中,疏离感起到了部分中介作用,中介效应占比为18.64%,故假设3成立,sobel检验的结果0.008,在5%的水平下显著,同样佐证了这一观点。

表4 疏离感的中介效应检验

(四)进一步分析

进一步分析,本研究用全样本单交乘项的方法分组检验了互联网使用对农村居民幸福感的影响,用分样本回归的方法分组检验了疏离感在互联网使用对农村居民幸福感影响中的中介作用。

以下为全样本单交乘项的模型构建:

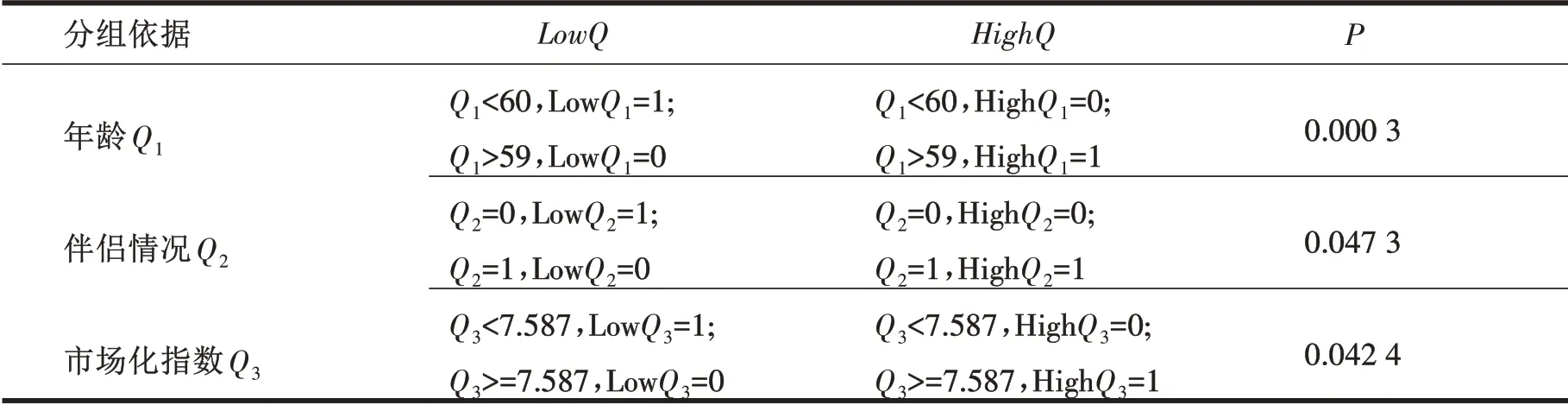

其中Qi代表年龄Q1、伴侣情况Q2、市场化指数①根据樊纲,王小鲁2017年各省市场化指数,以中位数为界(以均值为界,结果类似)。Q3,具体的分组方式由表5所示,重点是考察两交互项系数之差t=λ1-λ2是否显著不等于0。由表5可知,将样本按照年龄、伴侣情况、市场化指数的不同进行分组,P值均小于0.05,所以老年组与中青年组,无伴侣组和有伴侣组,高、低市场化程度的省份在互联网使用对农居民幸福感的影响上均存在显著差异,故按此分组进一步验证疏离感的中介效应。

表5 全样本单交乘项分组情况

由表6可知,在年龄分组的中介效应检验中,对于60岁以下的农村居民而言,互联网使用能显著正向影响居民幸福感,且疏离感在此影响中呈完全中介效应,中介效应占比达42.69%,sobel检验的结果0.016,在1%的水平下显著,同样佐证了疏离感的中介效应。对于60岁(含)以上的农村居民而言,互联网使用对其疏离感和幸福感的影响并不显著,更无从讨论疏离感的中介效应,sobel检验结果0.008,也无法通过显著性检验。这可以从两个方面进行解释。其一,使用互联网的外在环境限制。相对于年轻人来说,老年农村居民接触互联网的渠道更为狭窄,电脑、手机等需要利用互联网的移动设备并不是老年群体的随身物品。其二,农村老年居民自身缺乏使用互联网的动机。大部分60岁以上的农村居民,其知识储备不足以让他们顺利地使用互联网,且日常生活场景也并非一定需要互联网作为辅助,故无论是自身条件还是外部环境都更容易造成老年群体无法理解和享受互联网红利的尴尬局面。

表6 中介效应检验(年龄分组)

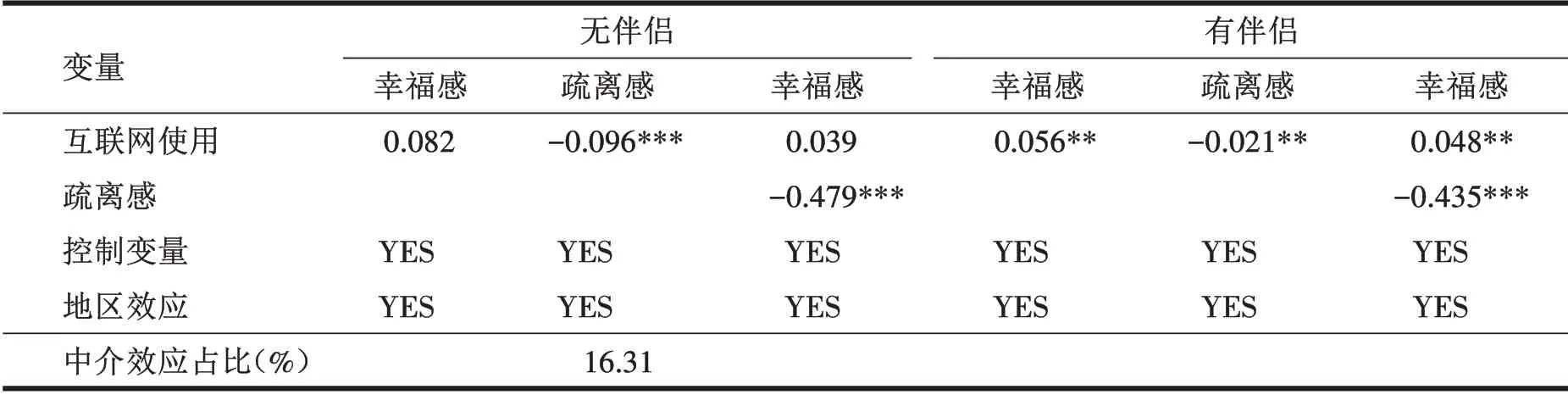

在伴侣情况的分组中,有无伴侣会使研究结果产生差异。由表7可知,对于无伴侣的农村居民而言,互联网使用对其幸福感的影响并不显著,疏离感在互联网使用对幸福感的影响中不存在中介作用,sobel检验的结果0.041,也无法通过显著性检验。对于有伴侣的农村居民而言,互联网使用能显著正向影响居民幸福感,且疏离感在此影响中呈部分中介效应,中介效应占比为16.31%,sobel检验结果0.007,在1%的水平下显著,亦证明了中介效应的存在。可能的解释是:首先,人们对于互联网这类飞速发展的高科技产物的使用具有一定的从众效应,有伴侣的农村居民可以起到相互带动的作用,对互联网的接触和接纳更有优势;其次,互联网使用又会作用于使用者,使其开阔视野、进一步扩大社交网络,故互联网使用对于有伴侣的农村居民作用显著。

表7 中介效应检验(伴侣情况分组)

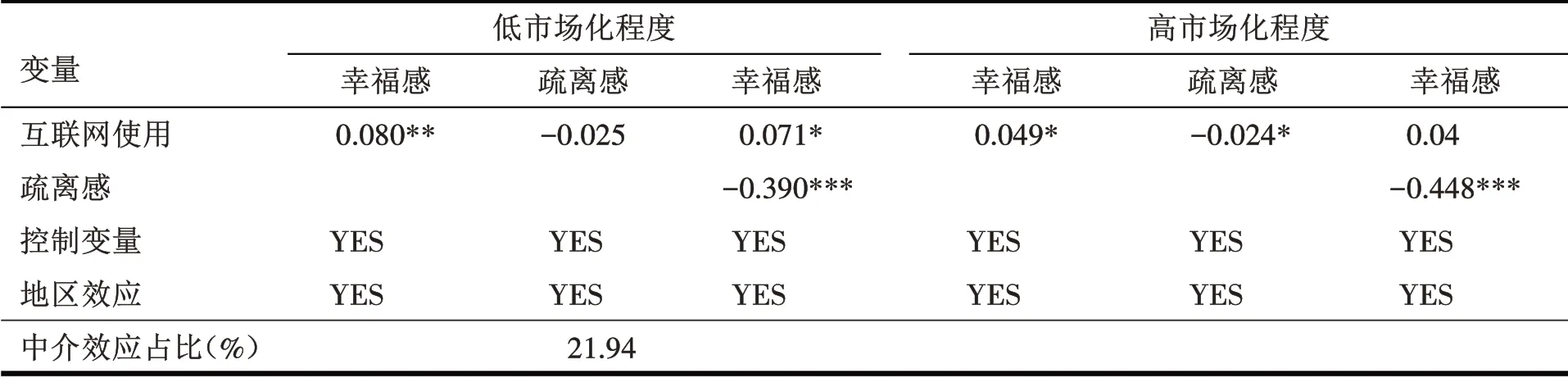

由表8可知,在省份市场化分组的中介效应检验中,对于高市场化地区的农村居民而言,互联网使用能显著正向影响居民幸福感,且疏离感在此影响中呈部分中介效应,中介效应占比为21.94%,sobel检验的结果0.008,在10%水平下显著,同样佐证了疏离感的中介效应。对于低市场化地区的农村居民而言,互联网使用对其幸福感和疏离感和的影响并不显著,sobel检验的结果0.01,无法通过显著性检验。可能的解释是,互联网是经济发展的产物,互联网的普及高度依赖于地区的市场发展水平。相比于发达的高市场化地区,低市场化地区的经济发展较为落后,互联网的普及和使用也因此受到影响,故地市场化地区农村居民的互联网使用情况无法对其幸福感和疏离感产生效用。

表8 中介效应检验(市场化程度分组)

五、结论与政策建议

科技改变生活,互联网正在越来越多地融入人们的日常活动中。农村地区将是未来互联网技术大放异彩的重要舞台,而互联网也必将在新阶段给农村注入强大的发展动力。科技越发达,物质生活越丰富,人们就应该越重视内心世界的富足,而幸福感的研究则很好地关注到了这一点。本研究从疏离感的角度考察了互联网使用对农村居民幸福感的影响,得出以下三点结论:(:(1)互联网使用能有效降低农村居民的疏离感和有效提高农村居民的幸福感;(;(2)疏离感在互联网使用对农村居民幸福感的影响中呈现部分中介作用,即互联网使用降低了个人的疏离感,进而提升了农村居民的幸福感;(;(3)互联网使用对幸福感的影响主要存在于中青年、有伴侣以及高市场化地区的农村居民样本中,疏离感的中介效应亦是如此。

为使互联网技术更好地造福农村地区,实现农村居民整体福利的提升,本研究提出如下政策建议:(1)对三农问题的研究需不断拓宽视野,积极将新生事物纳入到考察的范围中,如本文研究的互联网使用问题,虽然互联网是近几年农村地区才逐渐普及的高科技产物,但已深刻影响到农村居民的日常生活,故研究视野需要与时俱进、不断更新。(2)重视互联网使用给农村用户群体带来的情感变化,我们需要立足于互联网强大的基础功能,但在物质不断富足的今天也不能忽略用户的内心感受,疏离感和幸福感都是“三农”研究应该关注的重要问题。同时,针对不同群体的互联网使用情况应采取具体可行的措施:如科学引导老年群体使用互联网,特别是手机上网功能,既为他们创造接触的机会又切实教会他们运用其基础功能,让互联网更好地服务老年群体;另外,还需利用农村社会的带动优势,吸引更多农村居民成为互联网用户,进一步扩大互联网的覆盖范围,让所有人共享科技发展的红利。(3)需要重视各地区互联网事业发展不均衡的情况,补齐互联网基础设施的短板,互联网是当下农村经济发展的快速通道,应好好把握互联网优势,为实现弯道超车提供可能。