重大公共卫生事件与中国城市化发展质量:理论框架、演进历程与路径选择

摘 要:重大公共卫生事件的爆发对城市、城市化及其发展质量造成重大而深远的影响。在一个城市产出函数里,重大公共卫生事件及其防控措施将会对作为劳动质量的人力健康状况、城市资本的效率和支出水平、空间集聚的知识外溢效应等产生显著的负面冲击。重大公共卫生事件也会改变城市化发展质量,推动“人口-空间”扩张式路径向“功能-生态”内涵式的成熟路径转变。回顾中国城市化进程的两个阶段及其与重大公共卫生事件之间的关系,并采用面板数据计量方法检验影响城市化进程的诸多变量,证实了在既定的任期和规模考核导向下,各地区存在公共卫生及疾控服务供给不足的问题。针对重大公共卫生事件带来的深远影响,我们在高质量发展视域下探讨了中国新型城市化的路径选择。其中,改变地方政府短期倾向和规模为主的政绩考核导向,构建多层次的城市治理体系,深化智慧城市和都市群的社会功能建设等,不仅对于防控公共卫生事件,对于整个城市的高质量发展都尤为重要。

关键词:重大公共卫生事件;疾控管理;城市化;高质量发展

一、引言

重大公共卫生事件的爆发对中国的城市化及其发展质量会造成什么影响?事件防控和更高的公共卫生服务需求,作为城市和社区管理功能的一部分,将如何重构中国的城市化路径?尤其是,在以人为本的新型城镇化设计中,重大公共卫生事件防控体系该如何嵌入中国高质量发展的大框架内,重塑新时代城市发展的内在逻辑?这些都是在做好公共卫生事件防控的同时,继续以高质量发展为基本要求,稳步推动中国城市化过程中所必须回答的重大而紧迫的问题。

从最新的情况来看,重大公共卫生事件对城市及城市化的冲击远不只拘囿于经济范畴。城市作为现代生活的一种方式,不仅意味着要素空间的积聚,还是一种社会关系的重构和治理体系的再造,以及文化思潮和集体心智结构的变迁。城市就像是一个庞大的有机体(城市森林),无时无刻不在進行着现代社会生态学意义上的演化。从这个层面来说,重大公共卫生事件冲击对城市是一种深层次的解构:它重新定义了新地理经济学意义上的物理空间,重新定义了社会学框架内的城市功能。重大公共卫生事件对新兴国家正在推动的城市化进程也产生了深刻的影响:城市化意味着积聚,重大公共卫生事件却在解聚;城市化意味着强化现代社交关系,重大公共卫生事件却通过网格化和非接触管控“去社会化”;城市需要交互,需要通过面对面的非线性交流抵达“不可知的创新”,但重大公共卫生事件带来的线上化、远程交流活动却在消解面对面线下接触带来的深度交流功能,取而代之的只能是通过远程通信和互联网作为媒介传达线性的“失真的声音”。

所以,重大公共卫生事件与城市、城市化之间,存在着复杂而又微妙的关系。城市是要素的积聚空间,在推动经济发展和生活水平提高的同时也提高了传染病发生的概率。城市又是功能的有机集成,它可以通过集中提供公共医疗服务来防治传染病。重大公共卫生事件与城市的关系是充满张力的。中国的城市化当前已经进入了一个非常关键的阶段,从以空间和规模扩张的总量导向转为功能提升和以人为本的内涵式发展。而从更大的视域,则是新时代高质量发展范式对城市化提出了更高的要求。在这个多重意义交叠的背景下,重大公共卫生事件的发生作为一种外生冲击,必然会对中国的城市化进程产生重大影响。而从另一个角度看,重大公共卫生事件的发生却恰恰证明了新型城镇化路径的“逻辑正确”。如果将高质量发展定义为“以效益和质量为中心的发展路径”,那么本文的目的就是在高质量发展的视域内,探讨这次史无前例的重大公共卫生事件与中国的城市化之间的关系——公共卫生作为城市发展的质量指标之一,重大公共卫生事件的发生会对城市化路径产生什么样的影响。

学术界早就注意到了疫病与城市的关系。马尔萨斯(2010)在他的经典著作《人口原理》中指出,历史上的瘟疫基本上发生在城市,欧洲黑死病时期的英国,城市的死亡率大约是乡村的30倍。Bairoch(1988)发现在19世纪早期,农村人口的寿命比城市人口长8~12年,人口积聚引发的传染病是重要的原因之一。赫拉利(2018)用雅典和古罗马时代的城邦历史说明,快速发展的城市既是文明的象征,又是孕育“传染病的温床”,疫病在历史上对人类社会结构的变迁产生了重大影响。现代经济学对重大公共卫生事件与城市化关系的研究,一般建立在卫生经济学与新地理经济学的交叉框架内。Quinn、Bartlett、Vlahov(2010)比较系统地研究了疫病与城市化之间的关系,总结了城市中心传播疫病的8种因素,并对6种常见的传染病进行了案例分析。Alirol、Getaz、Stoll(2011)认为在全球化大背景下,指数级扩张的城市会因为不同国家人群的国际旅行和移民提高公共传染病风险,各国的城市化应该将防范重大公共卫生事件作为主要目标之一。Siri、 Newell、 Proust等(2015)发现经济的快速发展带来气候的异常,进而引发大型传染病等极端事件,对脆弱的城市系统是一个巨大的考验。Michael、 Alana、 Scott 等(2015)深入研究了中国快速的城市化与传染病、气候变化之间的关系,指出中国未来的城市化需要提高重大公共卫生事件防控等公共服务能力。

针对重大公共卫生事件与城市的关系,本文在以前研究的基础上,结合当前中国城市化进程所处的阶段,重点对以下三个问题进行了框架性思考:一是将卫生经济学与城市经济学结合,从理论上探索公共传染病、城市与城市化之间的关系,分析重大公共卫生事件对城市化进程及其发展质量产生的影响,以及动态冲击的内在机理。该问题虽然在以前的研究中也有涉及,但不够系统和深入。二是重大公共卫生事件的发生对中国一直沿袭的城市化模式,以及未来城市建设和规划的理念会产生什么样的影响。中华人民共和国成立以来,中国的城市化进程经历了不同的发展阶段,每一个阶段都有着不同的时代主题和逻辑主线。当前我们处于新时代高质量发展的新型城市化阶段,重大公共卫生事件的发生会产生什么样的影响,有哪些消极的影响和积极的意义,对这方面的研究当前尚属空白。三是提出了城市发展质量的概念,在高质量发展观的价值导向下,面对重大公共卫生事件对城市化的深远影响,中国未来的城市化进程应该选择什么样的路径。如何将本次应对和防控重大公共卫生事件危机的成功经验,升华到“智慧城市”与国家治理现代化的层面,转危为机提升中国城市化和经济发展的质量,应是顶层设计者的努力方向之一。

二、重大公共卫生事件与城市、城市化:理论背景

大型传染病与城市有着紧密的联系。城市的发展是人类文明进步的象征,它带来的空间重构和要素积聚推动了生产力的发展和生活水平的提升,同时过高的人口密度和污染物排放,会对自然环境造成不利影响,也增加了传染病发生的概率和病毒传播的速度。尤其是在城市化发展速度较快的新兴国家,空间和人口规模的指数级扩张与相对缓慢的城市功能提升不同步,这样造成的动态错配一方面会带来重大公共卫生事件发生的风险隐患,另一方面也会加大重大公共卫生事件防控的难度和复杂度。我们首先从理论上对重大公共卫生事件与城市、城市化之间的关系进行模型化分析。

(一)基本框架与模型

一般来说,城市及城市化模型以新经济地理学为基础,主要探讨经济意义上的城市,包括区域增长及其差异、要素流动与产业积聚、创新与互动、城市竞争力及其动因等。新经济地理学对城市的理解和城市行为的模型构建,主要在新古典经济学的基本框架之內,以城市增长模型为主要形式,基本思想是将宏观经济增长模型收缩到城市范围,建立基于区域经济增长思想的城市经济学模型。因此一般的城市代表性产出函数为:Yit=F(AitKit,Lit),其中i为特定的城市i,Ki为城市i的资本存量,Li为城市i的劳动力,Ai为城市i的全要素生产率,这是经济增长模型中典型的产出函数。城市的因素体现在以下两个方面:

一是对全要素生产率的影响,比如韩峰和李玉双(2019)将全要素生产率A作为积聚程度(专业化积聚S与多样化积聚D)、区域内可以互动的城市数量N及其关联度w的函数(A=A(S,D,w)),这几个变量与人口密度、城市功能和空间分布结构等都有直接的关系。这实际上是Romer(1986,1994)内生增长模型中“干中学”和知识及技术外溢效应在城市和区域经济增长中的体现。但与劳动力和资本这两大要素不同的是,A的提高相对缓慢,而且具有内生演化的性质,城市管理者很难通过外生的政策直接产生影响。二是与宏观增长模型中人口数量为外生变量不同的是,城市之间的竞争可以吸引外来人口,从而城市劳动力数量Lu可以视为城市服务G(Tiebout,1959)、相对收入水平H(Kemeny 和 Storper,2014)、互动性(Glaeser,2007)和包容性文化J(Florida, 2002)等变量的函数,这个也能从代表性消费者的效用函数中推导出来。关于城市和城市化的经济增长模型,我们更加关注城市人口与农村人口的相对指标。相对于乡村地区,城市对于高技术和创新型人才的吸引,面对面的互动、交流和共享起到了关键性作用,这是城市作为人力资本积聚空间存在的意义,因为与通信网络上的“线性语言”沟通相比,面对面能够承载“复杂论述”和传递“默会知识”。而资本主要从两个方面来选择城市,一是规模维度Z,与空间有关,更大的Z可以获取更大的市场份额和商业机会;另一个是质量或效率维度X,衡量的是产出密度,通过具有规模经济效应的产业集聚,获取产业链、供应链和成本优势。这样城市经济模型就具有与一般古典经济增长模型不同的特征:在一定的值域内具有规模经济和范围经济的双重效应,具有专业化和多样化叠加积聚效应的区域竞争力,多个城市之间的竞争决定了要素的流动结构,总产出对城市的差异化制度、公共品和服务功能更加敏感,历史和文化资源对城市特色的塑造将更加明显等,这些特征本质上都是城市发展质量的体现。要充分理解城市和城市化进程中的这些质量维度特征,才能较准确地分析重大公共卫生事件的发生所带来的冲击。

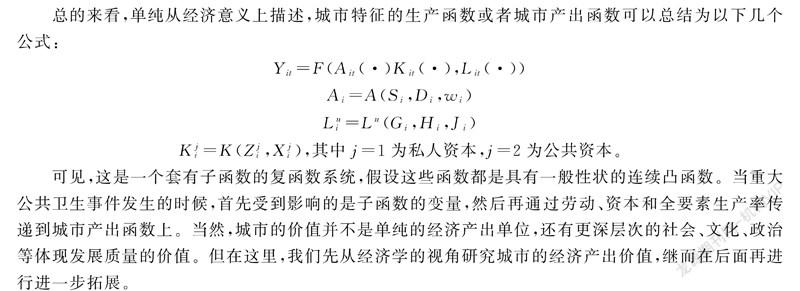

总的来看,单纯从经济意义上描述,城市特征的生产函数或者城市产出函数可以总结为以下几个公式:

可见,这是一个套有子函数的复函数系统,假设这些函数都是具有一般性状的连续凸函数。当重大公共卫生事件发生的时候,首先受到影响的是子函数的变量,然后再通过劳动、资本和全要素生产率传递到城市产出函数上。当然,城市的价值并不是单纯的经济产出单位,还有更深层次的社会、文化、政治等体现发展质量的价值。但在这里,我们先从经济学的视角研究城市的经济产出价值,继而在后面再进行进一步拓展。

(二)重大公共卫生事件与城市:对产出函数的外生冲击

城市的经济意义体现在上面的城市产出函数上,城市i的增长一般是指区域产出Yi的增长,这是城市承载的一个重要功能:通过要素、产业和消费、生活空间的重塑实现更高的福利水平。重大公共卫生事件的发生,首先冲击的是城市的经济功能,也就是对产出函数Yi造成重大影响,冲击传导的机制则是通过函数内的各个变量发生的。

(1)劳动力Lui。根据城市经济学中的“劳动力蓄水池”理论,可以将非劳动力人口视为潜在劳动人口(有劳动能力但未充分就业的人口)或人力资本的“折旧”(已经退休领取退休金的人口),假设这部分人占总人数的比例是一定的。城市的发展,一方面是空间范围或土地边界的扩张,更重要的测度是城市人口数量的增加。在城市有效竞争的范式下,人们可以“用脚投票”,根据自身的偏好与约束选择能给自己或家庭带来效用改善的城市,这意味着人口在城际间的频繁流动以及各个城市不同的人口增长率。人口、劳动力、人力资本,是城市发展的重要元素。重大公共卫生事件的发生会对城市人口的流动产生以下四个方面的影响:(1)从生理上影响人们的健康状况,这是直接的劳动力和人力资本损失。(2)重大公共卫生事件防控措施限制了人员流动,限制了劳动力的要素功能,可以用劳动力时间的减少来进行衡量。(3)对劳动者心理造成不良预期,重大公共卫生事件环境的危险性和不确定性会降低劳动者的参与意愿与可承担的工作范畴,一般来说会造成劳动参与率与就业率的双重收缩。(4)大幅度降低了人与人之间的线下面对面交互活动,这会限制技术和知识的外溢效应,降低由城市要素积聚带来的创新功能。

(2)资本Ki,包括私人资本K1i与公共资本K2i。重大公共卫生事件发生后投资活动会减少,除了重大公共卫生事件防控措施带来的商务活动受限外,需求的收缩、企业家的悲观预期与信贷审慎度的提高,都会制约私人投资的扩张。广义的公共资本,除了城市基础设施的便利性外,还要看公共资本的投资结构和发挥的效率。很显然,重大公共卫生事件的发生提高了拥有庞大规模和高服务效率的公共资本的吸引力,基于重大公共卫生事件带来的焦虑记忆和人们的理性选择,医疗资源丰富、传染病防控能力强、城市和社群治理水平高的城市将更有吸引力。所以重大公共卫生事件发生后,首先私人资本的功能和新增投资将会受到抑制,以公共卫生资源为主的公共资本投入将会得到改善,并且后者存量功能的差异会强化城市之间的竞争力强弱。其次,城际间或都市圈的基础设施,主要是城际交通和统一的区域发展制度便利,这些公共资本禀赋高的地区受到重大公共卫生事件冲击时会表现出较高的波动:事件发生初期隔离、停工等防控措施会大幅度降低这些基础设施带来高要素流动率,同时在重大公共卫生事件发生后这些地区的修复也会比较快,这是公共资本的“经营杠杆”效应在城际间的发挥。让人比较忧虑的是,如果重大公共卫生事件持续时间比较长,仍然存在不确定性的病毒会反复出现的问题,这些依赖城市公共资本在产业链和供应链上进行要素交互和聚集的地区受到的影响也将会比较持久。最后,还要看资本的技术结构,基础设施和技术禀赋能够有效支持线上化和非接触经济活动的城市,能够更好地抵御重大公共卫生事件的冲击,并在重大公共卫生事件期间获取一定的结构性积聚优势。当然,公共资本的投入很明显受到财政条件的约束。

(3)全要素生产率Ai,劳动力与资本之外的要素贡献。对城市经济来说,包括资源与地理位置、历史与文化特征、制度和社会惯例、城市内部与城际间的互动与技术溢出结构等,这些都可以作为劳动和资本要素之外的经济增长贡献因素纳入全要素生产率。与新古典外生经济增长模型相比,城市经济更具有内生增长的特征,尤其是城市作为区域经济范式的一部分,具有一般经济增长模型所不具备的积聚效应。根据前面的分析将积聚效应分为专业化积聚S与多样性积聚D,前者是在专业细分情形下形成的产业集聚,主要的优势是形成成熟的产业链黏性和要素成本优势,后者则是基于生态范式下的共享、学习等多样性交互活动激发的创新功能。创新型经济的形成需要多领域和跨行业的交叉融合,基于具有突变可能性的技术路径,因为创新是一个不可预知的活动,是一个在经济和产业体系衍生出生态效应后的自组织、自演化过程。政府的产业政策和顶层设计虽然也能激发创新,但只能起到辅助作用。创新的起源绝大部分来自经济物种的多样性互动、替代性竞争和互补性融合等内生效应,在此基础上城市的管理者可以制定合适的产业政策来推动创新的萌芽快速发展,或者是用政策提供的空间换取创新周期的时间过程。重大公共卫生事件的发生会同时对专业化积聚和多样性积聚产生冲击,合成后就是对全要素生产率继而城市产出函数产生冲击。从逻辑上来说,由于多样性积聚更加强调人力资本之间的交互,尤其是面对面接触产生的非线性交流功能,所以重大公共卫生事件的发生对专业性积聚效应的影响要大过多样性积聚。推演出去就是重大公共卫生事件对综合化、创新型城市的冲击要高过专业型城市。

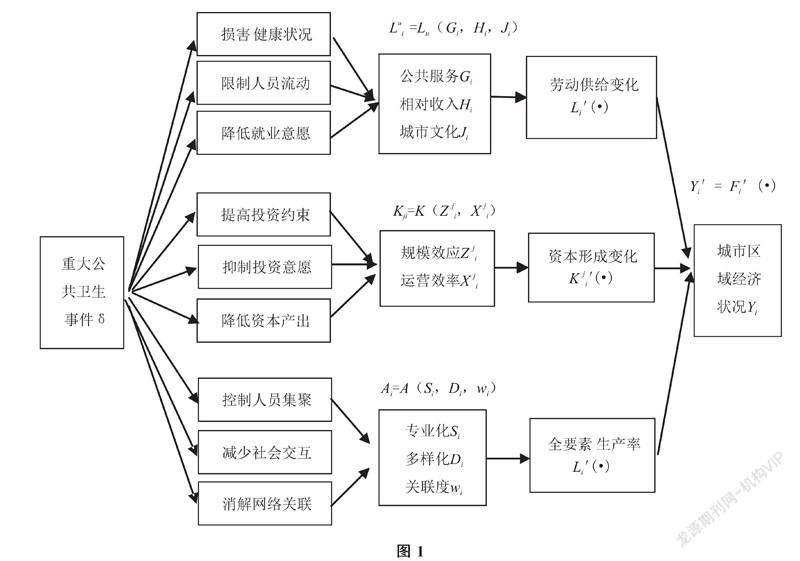

当重大公共卫生事件发生后,作为一种外生冲击δ,单纯从区域经济的视角,整个冲击机理可以用图1演示:

(三)重大公共卫生事件与城市化:变化中的动态冲击

与静态的城市相比,城市化是空间扩张和结构变迁中要素从农村地区向城市转移的动态过程。而更深层次的,则是经济、社会和文化生态形成和进化的过程,是生产和社会关系的重构,思想和文化形态的重塑,互动和治理结构的进化。重大公共卫生事件的发生会冲击城市经济体系,同时也会冲击动态的城市化进程,前者一般发生在发达国家已经成熟的城市体系,后者则发生在正在推进城市化进程的发展中经济体。如果说重大公共卫生事件对城市的冲击产生的是脉冲短波效应,重大公共卫生事件对城市化的冲击则往往会产生路径转换式的长期效应。

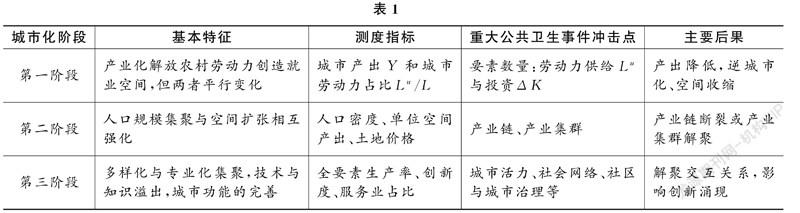

城市化具有序时阶段特征,即具有自身的时空演变逻辑。一般来说,城市化分为三个阶段。第一个阶段,城市化的准备阶段(在发展经济学范式内可类比罗斯托经济起飞理论的“准备起飞”阶段),在城市化之前要有工业化积累的技术和产业基础,为建设城市物理空间和基本设施提供物质手段。同时工业化促进农业机械化,农业生产效率的提高释放了大量的农业劳动力,从而可以转移到城市形成城市人口。此后城市化进程就正式开始即进入第二阶段:人与空间的双重扩张。城市为了容纳日益增多的人口不断扩展空间边界,而不断扩张的空间又为进一步吸引人口创造了条件,形成“人口转移—空间扩张—人口转移……”的正向反馈过程。所以对城市化进程的测度一般就采用城市人口占比的提高、人口密度和城市空间面积的扩大。但这两个阶段只是城市化的上半場,是一个物理反应和线性单向延展的过程,在规模快速扩张的过程中很快就受到结构的约束,即城市化进程中的城市最优规模问题:城市的积聚效应与规模之间存在着“倒U”形关系。这样城市化进程就进入了第三阶段,从数量型空间和规模的扩张,转为质量型结构和功能的完善,也就是中国当前顶层规划和设计中的“以人为本的新型城市化”理念,也是中国高质量发展体系的核心内容之一。重大公共卫生事件的发生,考验的恰恰就是第三阶段中城市化的质量和功能提升问题。

重大公共卫生事件对城市化进程的冲击,根本上体现的是城市化进程中的序时动态错配问题,即空间扩张和人口密度的增加,是否有相应的公共服务功能的提升进行匹配。Zhang和Atkinson(2008)运用元胞自动机模型(cellular automata model)研究了城市化与传染病之间的关系,认为城市空间扩张较快但城市功能提升相对滞后的动态错配,是导致传染病爆发、蔓延以及防控能力不足的重要原因。基于这种认识,我们总结重大公共卫生事件对城市化的冲击主要体现在三条路径上:一是对过快的空间扩张和人口密度增大形成制约,尤其是当公共卫生事件成为一种常态威胁的时候,无论是顶层设计者还是正在向城市转移的普通大众,都不得不面临新的选择;二是重大公共卫生事件防控资源需求相对于城市空间来说大幅度提升,城市化路径将会产生根本性的结构迁移;三是引发城市化模式的深层次变化,很可能改变城市的最优规模,使第二阶段提前结束进入第三阶段,即路径从外生建构进入内生进化——相对于政府有形之手推动的规模扩张和人口增加,城市内生的生态进化开始发生,社群互动、自组织、生活圈、再积聚、自治理、文化进化等系统内生形态不断“涌现”。如果主导城市化进程的地方政府认识不到这一点,仍然停留在空间和规模扩张阶段,重大公共卫生事件发生后就会出现应对不足和医疗资源出现严重缺口的局面。整个影响过程可以总结为表1。

三、中国城市化的演进历程与重大公共卫生事件产生的深远影响

城市化是中国经济发展到一定阶段的产物,同时也是新一轮发展阶段的驱动力量。这种力量是一种结构性力量,它意味着要素从乡村向城市的聚集,也意味着城乡二元结构下空间相对价值的变化。中华人民共和国成立以来,中国的城市化经历了改革开放前计划经济时期的城市化与市场经济时期的城市化,由于所处的经济体制有着根本的不同,所以这两个阶段的城市化也表现出完全不同的推进逻辑,与之伴随的重大公共卫生事件防控模式也有着不一样的特征。

(一)计划经济时期的城市化与公共卫生及重大公共卫生事件防控(1949-1978)

1978年改革开放以前的城市化取得了一定的成果,但整个过程存在较大的波动。从指标上来看,1949年的城市化水平为10.6%,到1978年上升到了17.92%,上升了7.32个百分点。但是城市化水平的最大值并不出现在1978年,而是1959年的18.41%数据来自相关年份的《中国统计年鉴》和《中国人口统计年鉴》。。可见新中国成立后的十年间,中国的城市化出现了突飞猛进的发展,但是由于特殊的历史阶段和国家战略,城市化成为计划经济下为推动工业化在城乡间所做出的要素空间再分配。在这个逻辑下,如果工业化发生了重大变动,城市化也就跟着发生大幅度变化。

这个时期中国也多次爆发重大公共卫生事件,但传染烈度和严重程度都不算高,而且基本得到了有效的防治。按照前面的理论分析,大型传染病与快速的城市化带来的人员积聚有直接的关系。如果在公共医疗设施和疾控体系不健全的情况下就快速积聚人口,当出现大型重大公共卫生事件和传染病的时候就会面临防控能力不足甚至失控的局面。但是这一时期的特征却是,城市化相对缓慢,尤其是1959年后城市化进程还出现了逆转的现象。相比之下,公共卫生医疗事业却取得了很好的成绩,城乡卫生面貌和人民健康水平与新中国成立以前相比都发生了巨大的变化。曾经在新中国成立以前给人民带来深重灾难的鼠疫、天花、黑热病、回归热、血吸虫病等各种急慢性传染病、地方病基本被控制或被消灭,发病人数明显下降。中国人民的平均寿命从1949年左右的35岁增加到了1980年代早期的70岁,出生婴儿死亡率也从1950年估计的250‰下降到1981年的50‰以下数据来自相关年份的《中国统计年鉴》和《中国人口统计年鉴》。。这一时期的城市化与重大公共卫生事件防控的关系主要体现在以下三个方面。

一是城市化进程在各种历史条件约束下进展缓慢,没有发生大规模的人口聚集和人员流动,降低了重大公共卫生事件爆发和传染的概率,大部分重大公共卫生事件在农村地区得到了较好的防治。二是来自城市和乡村基层的医疗卫生人员和力量起到了重大的作用,建立在乡村人民公社上的合作医疗体系,解决了解放前农村医疗卫生资源严重不足的问题。而且与发达国家的公共卫生体系不同的是首先发展了劳力密集而不是资本密集的医疗技术,主要依靠经过很短时间就可培训出来的较低技能医护工作者即“赤脚医生”作为主要的医疗卫生队伍。“赤脚医生”制度较好地契合了新中国成立初期城市化水平低,无法集中运用城市现代公共医疗体系进行重大公共卫生事件防控的状况。三是公共医疗资源在城乡之间的分配较平均,虽然在初期公共卫生体系建设主要集中在城市,直到1965年针对农村医疗卫生服务的国家政策才真正建立起来,但是以后国家公共卫生医疗资源开始向乡村地区倾斜,据统计1965年之后有60%的卫生预算投入到农村,这与1965年之前的20%~30%的卫生预算形成鲜明对比。所以在改革开放以前,虽然中国的城市化水平和公共卫生及其防控总体水平都较低,但是基本满足了当时社会的公共卫生医疗需求,没有发生较大规模和损失严重的重大公共卫生事件。

(二)改革开放以后的城市化与重大公共卫生事件防控(1978- )

1978年改革开放以后,中国的城市化进入快速发展时期,城市化水平从1978年的17.9%增加到2018年的59.58%根据相关年份的《中国统计年鉴》计算。。可以大致分为两个阶段:1978—1995年的起步阶段和1995年后的快速发展阶段。在起步阶段,由于市场经济还没有完全确立,政府和社会理念还不够解放,公司、土地市场、金融市场、户口制度等相关法律配套体系还不够完善,城市化的进程相对缓慢,1978-1995年间城市化水平每年仅提升0.7个百分点。1995年之后随着社会主义市场经济地位的确立,各种法律机制等配套措施的不断完善,城市化进入了快速发展阶段,速度是1995年以前的两倍,每年平均提升1.3~1.5个百分点。在此期间,中国的大城市也在不断涌现,2017年1000万人口以上城市达到7个,500万~1000万人口的城市达到9个,100万~500万人口的城市达到124个数据来自相关年份的《中国统计年鉴》和《中国人口统计年鉴》。。城市规模的不断扩大,提高了人口和资本的空间密度,发挥出要素集聚产生的规模效应和生态效应,对于高技术创新产业的发展至关重要。

最近十几年加快的城市化进程带来了经济、社会、文化等各个方面的巨大转变,主要体现为:中国城市常住人口第一次全面超过农村,基本完成了乡土中国向城市中国的转变;城市和城镇成为经济运行的主要空间,以农为本的小农经济被代表现代工商业生产的城市经济所代替,这实际上也是中国工业化进程的空间转换;人口流动性前所未有的提高,流动人口2010年达到2.6亿人,占总人口的比例近20%;历史上第一次形成了庞大的“城市中产”阶层,并形成了特有的社区治理文化和城市公共意识,等等。这些都对中国的经济社会发展产生了根本性的影响,与公共医疗卫生和重大公共卫生事件等之间的关系也越来越复杂:一方面城市集中了公共医疗卫生和疾控资源,可以通过规模效应更好地医治疾病和防控重大公共卫生事件;另一方面,人口的过度、过快集中,人口流动越来越频繁,尤其是在与之伴随的全球化所形成的国际大都市里,来自世界各地的跨境人员流动更增加了重大公共卫生事件发生的风险。

所以,随着快速的城市化进程以及“乡土中国”向“城市中国”的变迁,人们的健康卫生状况和重大公共卫生事件防控格局等发生了较大的变化。第一,人们的平均寿命大大提高,公共传染病也不再经常发生,但是人们的亚健康和慢性病却越来越普遍。第二,虽然传染病和重大公共卫生事件不再经常发生,但是一旦爆发,其传染速度和影响程度都非常严重,2003年爆发的“非典”和2020年爆发的“新冠肺炎”都证明了这一点。第三,改革开放前国家卫生医疗资源在城乡间相对平等分配,甚至在一定时期向农村倾斜的态势在改革开放后发生了彻底改变。改革之后国家医疗卫生预算對城市的投入相比对农村的投入大大提高了,公共医疗卫生资源多被用于培训高技能的专业医疗工作者、建设资本密集型的医疗设备和医院以及购买高价仪器,所有这些都倾向集中于城市地区(Hsiao,1995; Bloom,1998; Liu 等,1999)。这样就导致国家向农村地区投入的公共卫生资源占比不断缩小,城乡人均医疗费用的差距也越来越大,从1981年的3倍扩大到90年代的5倍。第四,即使改革开放后越来越多的公共卫生资源向城市倾斜,但在以规模和空间为导向的中国城市化初期阶段,公共卫生服务和重大公共卫生事件防控功能的提高往往也追不上快速的城市化步伐,导致大多数新建的城市存在卫生医疗资源缺口,一旦发生重大公共卫生事件,在应对处理起来就存在较大的压力。这些问题的背后有其特殊的深层次制度性成因,我们需要在下一部分运用前面的理论模型结合中国特有的城市化逻辑进行分析。

(三)基于理论模型的现实反思与实证检验

城市化进程的经验和理论都表明,在初期经过快速的物理空间扩张和要素规模增长后,内在的结构优化和功能完善即城市发展质量就成为新的动态目标。这意味着在后城市化阶段,结构主义应该成为理论主导,城市的最优规模主要取决于其所能承载的最大空间的经济结构和社会结构。中国当前的城市化逻辑已经发生了较大的变化,正在从前期的空间和规模为导向,转变为现在的以人为本的新型城市化模式。在人口老龄化不断加剧,城市新增人口逐渐减少的情况下,中国城市化的主要矛盾已经不再是初期的要素与空间(土地)之间的矛盾,这个矛盾主要体现为不断上涨的地价和房价,而是进入城市空间的人的社会功能需求,与城市在既定的物理空间内所能具备的功能之间的矛盾。公共医疗卫生管理作为城市重要的功能和服务之一,在重大公共卫生事件爆发后会成为决定城市化或城市高质量发展的重要标准。

要理解改革开放以来中国突飞猛进的城市化进程的基本逻辑,尤其是理解城市空间扩张与功能演进之间的矛盾现象,需要认识到推动城市化进程的动力结构以及背后的政治经济学逻辑。中国作为一个转型经济体,城市化的路径内嵌于整个经济、政治和社会体制变迁的大框架内,这决定了中国的城市化进程特有的研究路径,并构成了理论模型的三个基本假设:(1)中国的城市化进程由中央政府整体设计,但主要由地方政府负责落实推动,地方政府是各大城市制定并执行具体发展规划的主导者;(2)城市化水平和区域经济发展水平成为衡量地方官员绩效的重要指标,不同城市之间存在竞争关系;(3)城市官员具有多重约束,主要包括任期约束和预算约束,在这些多重约束条件下,管理城市的地方政府最大化的实现与自身利益激励相容的城市化目标。

以上述三个假设为基础,结合前面描述城市经济增长模型Yit=F(Ait,Kit,Lit)及各个要素的内部结构:总人口可以分为城市人口和非城市人口,资本可以分为私人资本和公共资本,全要素生产率也可以分为城市积聚效应和非积聚效应。以此为基本框架,地方政府会运用手中掌握的一系列政策工具,通过提高城市化水平来获得与自身激励相容的政绩。政府推动城市化进程,但是会受到三大条件约束:(1)任期内所投入的政策资源所产生的效果需要在任期内显现,并纳入可考核的指标集合之内。(2)政策工具的集合,在这里主要是指财政资源和其他与城市化相关的变量,这些都受到中央政府的限制;地方政府只能在中央政府的统一要求下尽可能扩大自己的选择集合,这涉及到中央-地方政府的博弈。根据前面的分析,这些政策工具主要包括吸引劳动人口的城市服务Gi,公共资本K2i的投入以及有利于提高全要素生产率Ai的制度环境。在这里,城市服务又可以分为两种,一种是可以在任期内就可以呈现效果的公共服务Gi1,比如降低落户限制和落户补贴等;另一种是在任期内难以呈现效果的公共服务Gi2,比如提高公共卫生医疗服务水平或者重大公共卫生事件防控水平。对重大公共卫生事件防控服务来说,事件的发生存在一个概率p,地方政府根据事件发生的概率分布计算预期净收益来决定对卫生和疾控资源的投入。(3)可以看作是城市之间的竞争约束,如果要素在某个城市的相对报酬或者效用水平(比如生活舒适度)在相同的条件下不如其他城市,该城市的要素就会选择离开而迁入其他城市。

由于显性的函数结构和参数难以设定,而过于简化的数学分析只会损害分析的深度和偏离现实情况,所以在这里我们不准备通过严格的最优化求解得到地方政府的行动偏好。实际上通过常识性的逻辑分析就可以推导出地方政府的政策偏好。第一,既然公共资本K2i既是城市化水平本身的表现,又能快速提高地方政府绩效的另一个指标经济产出Yi(城市GDP),地方政府的最优决策肯定是偏好城市基础设施等公共资本K2i的投资。第二,城市人口的增加是衡量城市化水平绩效的一个重要指标,在其他内生变量比如相对收入水平和居住舒适度等不能直接控制的情况下,提高能在任期内推动人口数量快速增加的公共服务举措也是一个比较理性的选择。第三,地方政府对不经常发生的突发性事件,比如暴雨致涝和重大公共卫生事件,会存在一个主观概率分布p,由此概率分布形成的预期损失Ec如果不够大,则不会加大这方面的预防和灾备投资,因為这对其任期内的政绩并无帮助。

通过上面的分析,我们很容易得到在地方政府主导的城市化进程中,选择加大基础设施为主的公共资本投资和采取一些短期内能吸引要素的政策是较理性的选择。尤其是前者,基础设施建设既是对城市空间的拓展,可以更好地吸引生产要素积聚,又能提高土地价格,通过土地转让金和土地担保贷款解决城市化的财政约束问题。在20世纪90年代末城市用地实行“招拍挂”改革后,一个可以自我强化的正反馈城市化进程就形成了:土地转让金收入及土地担保贷款——财政约束放松——城市基础设施建设及空间扩张(所谓“摊大饼”)——要素吸引力增加——房价上涨——土地转让金收入及土地担保贷款……这就形成了快速的以空间膨胀和边界拓展为主导逻辑的城市化进程。而应该与城市规模增长相伴随的公共服务功能的提升却相对滞后,因为作为“理性人”的地方官员并不会将有限的财政资源投入到这些需要长时间观察的政绩中。

为证明上述理论分析得到的结论,我们通过构建面板数据计量模型进行实证检验。根据上面的理论模型,在不影响总体结论的情况下,我们设定如下计量方程:

phit=α+β1urbanit+β2controlit+μi+μt+ωit

其中,i表示各省份,t表示年份,urban表示各省份的城市化程度,用城市化率=城镇人口数/常住人口数来衡量;ph表示各省公共卫生和疾控状况,用各省城市疾病预防控制中心数量以及专业公共卫生机构数量来表示;control为控制变量,其中含有国内生产总值(gdp)、政府财政收入(fr)、房地产价格(ep)、城市居民收入(ri)、地方固定资产投资(invest)、城市人口密度(pop)。为防止数据量级差别大,我们将模型进行半对数处理。本文选取了31个省份2009-2018年的面板数据为样本,原始数据来自于国家统计局官方网站。

由于选取的样本统计数据较少,且固定效应模型的R2为0.8811,表明有较高的拟合度,所以我们采取固定效应模型,并剔除具有多重共线性的变量,得到的计量结果如表2所示。可以看到,无论哪一个方程,公共卫生及疾控资源投入与城市化之间都是显著的负向关系,且與GDP、固定资产投资、居民收入等产出类指标呈现出相对显著的正向关系,与城市人口密度则是显著的负向关系。图1所示的各省城市化与公共卫生及疾控设施投入状况二维坐标图也证明了这种关系详细检验过程和相关数据及结果可向作者索要。。这些都基本证明了我们上面理论分析得到的主要结论:中国快速的城市化与公共卫生资源投入之间存在相对的缺口。

四、重大公共卫生事件与中国新型城市化的路径选择

重大公共卫生事件在城市的发生及其防控取得的成效,从某种程度上证明了以人为本的新型城市化战略路径的正确性,同时也更加促使我们在高质量发展的大框架内思考中国未来的城市化问题,即如何构建高质量的城市化路径。根据张军扩等(2019)和任保平(2017)的概念界定,高质量发展的本质是以满足人民美好生活需要为目标的高效率、公平和绿色可持续发展,是经济、政治、文化、社会、生态文明建设五位一体的协调发展,提高发展质量最基本的要求是提高产品和服务的质量和标准。根据该内涵,城市化发展质量是对城市空间扩张和功能完善之间的综合平衡,在新的阶段则是补充城市作为一种功能层面的短板。城市的定义,既是一种物理空间,又是一种社会功能,或者是一种全方位的社会空间关系重构。如果说城市化的起步和成长阶段必须以空间和边界的扩张作为容纳要素积聚的物理基础,那么城市化的成熟阶段就需要填补物理空间快速扩张中的功能缺失。如果将城市看作是一种制度集合,这种转换也意味着制度变迁的动力路径由政府主导的建构型制度变迁,转变为社会这一有机体自发的内生性演化,这种演化表现为功能的多样化、复杂化和生活品质的提升。城市化完成或城市成熟的标志之一,便是城市由物理空间向生态空间的转变,早期由“钢筋混凝土”建构的高楼大厦、道路广场,逐渐形成有机的产业链、商圈和充满人文气息、具备自治理能力的社区、生活圈。这些关于城市构建和进化的理念,本质上都是高质量发展的核心要求。在高质量发展的视域内,重大公共卫生事件在城市爆发,也将在城市得到治愈,这是现代公共卫生管理功能在城市高质量发展中的具体体现。

因此从某种意义上来说,重大公共卫生事件的发生让我们更加坚定了走高质量新型城市化道路的决心,证明了城市空间扩张与功能完善之间进行平衡的重要性和紧迫性。但是在客观现实中,还需要理性认识到中国特有的城市化进程受到的多重制约,如何在既有的路径依赖下推动城市化从空间导向转为功能导向,尤其是如何构建更有效的激励机制改变地方政府的短期规模偏好,弥补城市化进程中的公共服务供给缺口和减少积累的债务与环境污染风险,是新时代城市化进程主导者的重要课题。从上面的理论模型分析中我们已经看到,在经济学的框架内作为公共品的重大公共卫生事件防控体系存在着内生性的供给不足问题,这是多重约束下追求任期内绩效最大化的地方政府在进行成本和收益比较后的理性选择,是既有的制度结构和路径依赖下多方博弈形成的内生均衡解。要改变城市化进程中的这种“空间-功能”的动态扭曲和结构错配,既需要中央政府作为新型城市化进程的顶层设计者,站在整个国家的视角推动以功能提升为主要目标的城市化规划,将高质量发展理念通过地方政府管理和考核体系的改革贯彻到城市化的现实进程中,又需要社会、社区和市场等多方非官方力量的介入,在新的阶段共同提高城市化发展质量。在高质量发展视域内,新时代的城市化路径有以下几点思路可供参考:

(1)按照高质量发展的理念构建新的城市化政绩考核体系,引导地方政府从短期规模偏好转向长期价值导向,以构建重大公共卫生事件防控体系的制度基础。从城市化进程中的地方政府行为模型中可以看出,在以经济绩效和显性量化指标为导向的考核体系下,主导城市化的地方政府会选择在其任期内可以显现的公共品进行投资,因此会将财政和其他公共资源最大化地投入到基础设施建设和可以带来城市空间扩张的土地开发上。要解决这个问题,使得地方政府对城市的投资符合高质量发展的要求,提高能够提升城市功能的民生类公共品供给能力,需要对当前的地方政府考核体系做出改革。一方面,构建符合新型城市化高质量发展要求的综合考核指标,降低经济产出的速度和城市空间类指标的权重,提升城市功能建设和民生服务类指标的权重。对于地方政府财政融资和支出进行分类管控,支持公共卫生与重大卫生事件防控等民生类项目的财政投融资。另一方面,适度拉长官员考核任期,对于与任期内不匹配或者存在序时错配的具有长期社会效应的项目,可依据项目时间为周期进行考核,对上任官员主导或参与的还未完成的项目,新一任官员可以根据可行性研究继续推动,同时将项目绩效按照责任人录入,形成官员终生奖惩机制。同时在考核主体方面,尝试将社会各方面的评价综合考虑在内。这些举措都能在尊重城市化自身规律的基础上修正地方政府在推动城市化进程时的短期主义和唯规模论。

(2)加大服务型公共资本投资,深化城市作为“功能主体”的价值内涵,提升城市人口的安全感、归属感和获得感。以空间延伸和规模扩张为导向的城市化,构建的是承载要素积聚的物理空间,以人为本的新型城市化要求的是塑造一个社会结构不断完善,价值内涵不断深化的功能平台。这就需要城市化的主导者在公共资本投资方面,由过去的“道、路、管、网”和土地开发等传统基础设施转变为服务于民生的各类公共资本品。重大公共卫生事件的发生和各个城市的防控效果也充分证明了这一点,有的城市公共卫生设施和疾控体系过去投入的比较多,当重大公共卫生事件发生后有足够的医疗和疾控资源进行应对;有些城市过去过于偏好土地开发、园区和开发区建设等,但是公共卫生和疾控体系的投入相对不足,导致重大公共卫生事件发生后缺乏有效的应对。重大公共卫生事件的发生激发了作为功能载体的城市价值觉醒,客观的现实会推动城市化的主导者和其他社会主体加大公共服务产品的投入,通过功能的完善和结构的优化提升城市居住人口的安全感、归属感和获得感,而不是简单地通过物理空间扩张来吸引要素的积聚。这实际上也是高质量发展理念对新时代城市化进程提出的内在要求。

(3)在国家治理体系与治理能力现代化的大框架内,提高城市的公共治理和社会治理水平,形成多层次的城市社会生态治理格局。重大公共卫生事件防控是对国家治理体系和治理能力现代化的考验。根据迈克尔·曼(2007)的社会权力来源思想和弗朗西斯·福山(2012)的政治起源理论,国家治理现代化主要体现在国家动员能力、法治水平与政府的责任感及执行力。国家治理现代化在城市化进程中的体现就是城市作为一个区域治理共同体的治理主体结构优化和治理效率提升的过程。我们已经多次强调,城市化并不仅仅意味着物理空间的扩张和要素规模的积聚,还意味着城市作为权力结构和社会关系的集合,在治理体系和治理能力方面能否有效融入国家治理现代化的整体步伐,并形成有机的多主体区域治理结构。根据赵建(2020),重大公共卫生事件的爆发对城市治理体系和治理能力提出了挑战,关键要看三点:一是城市治理体系与国家治理体系的良性互动关系,当中央政府利用国家能力集中动员全国的医疗防护资源支持某个重大公共卫生事件重灾区城市时,城市能否做到顺畅对接和有效容纳,将国家能力输入到城市空间内部形成当地的本土化治理能力。二是作为城市管理者的地方政府官员的责任感和执行力,或者说解决现实问题的能力,这涉及到官员的职业精神和专业水平,以及城市与国家之间、地方政府与中央政府之间的层级管理关系和应急管理机制的效率。三是城市内自发的社会、社区和社群治理结构和治理水平,能否形成包含政府、社会、社区、社群等多主体参与的多层次治理架构。我们看到本次重大公共卫生事件爆发后,社会自发组织的捐助和救助,社区自觉执行的网格化管理、医疗和生活保障等,都起到了巨大的作用。这恰恰就是城市作为一个社会有机体而不仅仅是物理空间最有生命力的地方。

(4)加大“智慧城市”建设力度,重点提高智慧城市的智慧公共服务能力,利用信息化技术提高城市服务的便捷化和敏捷性,从技术层面解决重大公共卫生事件防控中的信息甄别、报送、传播和控制等问题。智慧城市可以看作是新时期信息化与城市化浪潮的有机融合,通过信息和人工智能技术更科学、更有效率地经营和管理城市。这在很大程度上改变了传统的以空间拓展为导向的城市化路径——不仅是让城市空间和规模变得更庞大,而且让城市变得更富有智慧。类似一个生物体,在身体长大的过程中,心智也需要变得越来越成熟。智慧城市建设的目的应该立足于让城市的“神经系统”变得更加灵敏,“心智结构”变得更加完善,能够更好地解决城市化进程中的各种“城市病”,比如交通拥堵、环保、治安、公共卫生、社区治理等问题。重大公共卫生事件的发生也会在很大程度上改变智慧城市建设的理念和路径,会推动各个城市将更多的信息和智能技术资源投入到重大公共卫生事件等突发性事件的防范和治理上,使城市的“智慧”更多地为公共民生服务,让市民感受到信息智能技术在城市管理中的应用所带来的安全感和获得感。

(5)树立新的城市空间拓展理念,将单一城市边界拓展到“都市圈”,强化城际间的积聚效应、功能协调和综合服务水平。根据王小鲁(2010)等学者的研究和测算,中国的城市规模没达到“倒U”形曲线的顶点,中国继续扩大城市规模还可以带来要素集聚形成的规模效应。同时邓忠奇、宋顺锋和曹清峰(2019)的研究表明,中国的城市化进程存在不平衡问题,中小城市还需要通过产业政策来扩大规模,但超大城市的规模效应似乎已经达到饱和。如何解决中国城市化进程中的这个不平衡问题,在城际交通设施和技术提高的条件下,大力发展城市群和都市圈经济是一个较理想的途径。对于公共卫生服务和重大公共卫生事件防控来说,都市圈可以让空间更加“扁平”和分散化,降低人口过度聚集造成的公共卫生安全等大城市病,同时便利的城际交通设施和信息管理系统又能为更好地发挥医疗、医护和疾控体系的功能提供条件。其次,当重大公共卫生事件等公共卫生事件发生后,都市圈可以提供更大的防控和诊治回旋空间,比如对传染病人的集中收治,也可以更便利地分散到都市圈内的各个城市,减轻单个城市过于沉重的医疗负担,因为重大公共卫生事件的发生往往具有集中和快速爆发的特点,对单个区域内集中动员医疗医护资源的要求非常高。最后,都市圈对城市功能辐射能力的扩大,可以较好地解决公共卫生和疾控资源的区域间不平衡问题。当重大公共卫生事件发生后,作为都市圈核心的大城市的医护和疾控服务可以快速地辐射到周边地区,既能在公共卫生事件突发后更好地进行疾控和医治,又能节约中小城市为应对概率小、影响大的重大公共卫生事件所投入的公共卫生资源。

五、结论

人类历史上的重大公共卫生事件基本上发生在城市,尤其是人口数量大、人口流动比较频繁的国际性大都市。可以说,城市既是“培养瘟疫的病床”,又是提供治愈的空间。因为城市不仅仅是人们居住生活和工作的场所,还具有一种社会和公共服务功能。尤其是现代城市的发展,伴随的是公共卫生服务和疾控能力的提高,这些都引发了我们对城市化发展质量的思考和研究。中国当前处于城市化进程的关键时期,面临从空间扩张为导向的规模型城市化阶段,向功能为导向和以人为本的质量型城市化阶段转变。重大公共卫生事件的发生,对中国的城市建设和城市化进程,都会产生重大的影响。在高质量发展的视域下,研究重大公共卫生事件与城市、城市化之间的关系,分析重大公共卫生事件的发生对中国新型城市化路径产生的积极启示,无论是在理论上还是现实中都有迫切而又重要的意义。

同经典的生产函数相似,城市经济是劳动力、资本和包含技术、制度、文化等因素在内的全要素生产率的函数。不同的是,城市经济的产出结构是区域性和二元化的,城市之间、城乡之间存在要素流动。而在现代城市内部,不仅仅是要素空间积聚带来的规模效应,还有要素互动和融合形成的知识和技术外溢、社群和自组织机制的形成、创新在生态网络中的涌现等质量提升效應,这更加契合内生增长模型所阐发的思想。因此重大公共卫生事件的爆发对城市和城市化的影响就不仅仅是由空间的“锁定(Lockdown)”引发的经济停摆,还有对现代城市运营机制更加复杂而深远的影响。除了损害人力资本和加重城市医疗负担,造成连续性的生产函数离散化以外,重大公共卫生事件对城市更加深远的影响包括:城市在积聚,重大公共卫生事件在解聚;城市在拉近距离,建立面对面的社交关系以实现“复杂表述”和传播“默会知识”,重大公共卫生事件却要重新定义距离,将现实世界的社交行为虚拟化;城市化需要加速人口流动,重大公共卫生事件却要减缓人口流动等。这些影响虽然短期内难以明显感知,但的确可以在更长远的意义上重构城市和城市化的逻辑。

中華人民共和国成立以来,城市化进程按照改革开放分为前、后两个阶段,每个阶段内重大公共卫生事件与城市化之间的关系也有不同的特征。改革开放前计划经济体制下的城市化速度并非稳步推进,一段时间内还呈现出城市化水平下降的“去城市化”现象。期间也发生过多次重大公共卫生事件,但是由于缓慢、滞后的城市化降低了人口集聚的规模,加上当时采取的以“赤脚医生”为主的人力密集型公共卫生政策,所以重大公共卫生事件产生的影响并不严重。改革开放后,城市化步入了飞速发展阶段,快速积聚的人口和高频率的人口流动提高了重大公共卫生事件发生的概率,对公共卫生医疗和重大公共卫生事件疾控服务提出了越来越高的要求。但是在既定的行政任期及考核机制约束和地方政府行为偏好下,中国的

城市化长期以来形成了空间扩张快于功能提升的动态错配结构,即质量提升落后于规模扩张的错配问题。尤其是对于重大公共卫生事件这种概率低、破坏程度大的重大突发事件,地方政府会根据概率分布形成的期望净收益决定相关的公共资源投入,这明显会导致公共卫生和疾控资源的相对不足。我们的实证检验也证明了这个判断,因此重大公共卫生事件的爆发可能会通过改变地方政府对事件发生的概率判断而影响其行为,促使以人为本的新型城市化将在空间扩张和功能提升之间重新做出平衡,逐步弥补公共卫生和疾控服务方面的不足。

重大公共卫生事件的爆发促使我们在高质量发展的视域内重新思考未来中国的城市化路径。首先,要按照高质量发展的理念改革地方政府官员的考核激励机制,促使其将更多的资源投入到城市功能提升等以发展质量衡量的领域,这样公共卫生和疾控体系的建设才会得到普遍重视。其次,认识到中国城市化新阶段的新内涵,公共资本的定义从过去的物理空间基础设施转变为价值内涵的深化和服务功能的提升。另外,将城市化内嵌于国家治理现代化,发挥城市社会的自组织和自治理功能,形成国家、城市、社会、社区相互承依的多层次治理体系,以发展质量为导向强化“智慧城市”和城市圈建设,通过技术深化和城际空间拓展形成公共服务的规模效应等,都是高质量发展视域下对重大公共卫生事件爆发后城市化路径的新要求。

参考文献:

[1]邓忠奇、宋顺锋、曹清峰,2019:《中国城市规模之谜:一个综合分析框架》,《财贸经济》第9期。[Deng Zhongqi, Song Shunfeng and Cao Qingfeng,2019,The Mystery of Urban Scale in China: A Comprehensive Analysis Framework,Finance & Trade Economic,9.]

[2]弗朗西斯·福山,2012:《政治秩序的起源:从前人类时代到法国大革命》,广西师范大学出版社。[Francis Fukuyama,2012,The Origin of Political Order: From Pre Human Era to French Revolution,Guangxi Normal University Press.]

[3]迈克尔·曼,2007:《权力社会的来源(上)》,上海人民出版社。[Michael Mann,2007,The Source of Power Society(I),Shanghai Peoples Publishing House.]

[4]任保平,2018:《新时代中国经济从高速增长转向高质量发展:理论阐释与实践取向》,《学术月刊》第3期。[Ren Baoping,2018,Chinas Economic Transformation from High-speed Growth to High-quality Development in the New Era: Theoretical Interpretation and Practical Orientation,The Academic Issue,3.]

[5]托马斯·罗伯特·马尔萨斯,2010:《人口原理》,敦煌文艺出版社。[Thomas Robert Malthus,2010,Principle of Population,Dunhuang Literature and Art Publishing House.]

[6]尤瓦尔·赫拉利,2018:《今日简史》,中信出版社。[Yuval Harari,2018,A Brief History of Today,CITIC Publishing House.]

[7]张军扩、侯永志、刘培林、何建武、卓贤,2019:《高质量发展的目标要求和战略路径》,《管理世界》第7期。[Zhang Junkuo,Hou Yongzhi,Liu Peilin,He Jianwu and Zhuo Xian,2019,The Goal Requirement and Strategic Path of High Quality Development,Management World,7.]

[8]赵建,2020:《城市化、信息化与国家治理现代化进程中的疫情防控与管理》,《人文杂志》第5期。[Zhao Jian,2020, Epidemic Prevention, Control and Management in the Process of Urbanization, Informatization and Modernization of National Governance, Humanities Magazine,5.]

[9]Bairoch,P.,1988, Cities and Economic Development: From the Dawn of History to the Present, University of Chicago Press, Chicago.

[10]Emilie,A., Laurent,G. and Beat,S.,2011,Urbanisation and Infectious Diseases in a Globalized World, Lancet Infectious Diseases,11(2):131-141.

[11]Florida,R.,2002,The Rise of the Creative Class: and How Its Transforming Work, Leisure, Community, and Everyday Life, NY: Basic Books:55-62.

[12]Hsiao, William, C.,1995,The Chinese Health Care System: Lessons for Other Nations,Social Science and Medicine,(41):1047-1102.

[13]Kemeny,T. and Storper,M.,2014,Is Specialization Good for Regional Economic Development?, Regional Studies,49(6):1-16.

[14]Liu,Y., Hsiao,W.C., and Eggleston,K.,1999, Equity in Health and Health Care: The Chinese Experience, Social Science and Medicine,(49):1349-1405.

[15]Tong,M.X., Hansen,A., Hanson-Easey,S., Cameron,S. and Bi,P.,2015,Infectious Diseases, Urbanization and Climate Change: Challenges in Future China, International Journal of Environmental Research & Public Health,12(9):11025-11036.

[16]Chen,M., 2007,The Great Reversal: Transformation of Health Care in the People's Republic of China, The Blackwell Companion to Medical Sociology, Blackwell Publishers Ltd.

[17]Quinn,T.C., Bartlett,J.G., Vlahov,D., Boufford,J.I., Pearson,C. and Norris,L., 2010, Global Infectious Diseases and Urbanization, CAB Direct.

[18]Romer and Paul,M., 1986, Increasing Returns and Long-run Growth,Journal of Political Economy, (94):1002-1037.

[19]Romer,P.M.,1994,The Original of Endogenous Growth, Journal of Economic Perspectives, (8):3-22.

[20]Siri,J.G., Newell,B., Proust,K. and Capon,A.,2015,Urbanization, Extreme Events, and Health: The Case for Systems Approaches in Mitigation, Management, and Response, Asia Pacific Journal of Public Health,10.

[21]Tiebout,C.M.,1959,A Pure Theory of Public Expenditures,Journal of Political Economy,(64):416-424.

[22]Ping,Z. and Atkinson,P.M.,2008,Modelling the Effect of Urbanization on the Transmission of an Infectious Disease, Mathematical Biosciences,211(1):166-185.

Public Health Events and the Urbanization Process in China:

Theoretical Framework, Evolution and Path Selection in the Perspective of High Quality Development

Zhao Jian

(Business College of Jinan University, Atlantis Research Institute)

Abstract:Outbreaks of epidemics have a significant and far-reaching impact on cities and urbanization around the world. In the production function of a city, epidemic situations and their prevention and control measures will have a substantial negative impact on the human health status as labor quality, the efficiency and expenditure level of urban capital, and the knowledge spillover effect accumulated in space. Such a situation will also change the process of urbanization and push the expansion path of 'population-space' to the mature path of 'function-ecology' connotation. This paper reviews the two stages of the urbanization process in China and their relationship with the epidemic situations at the time. Applying the panel data measurement method, it tests many variables that affect the urbanization process, and confirms that against the current background of the established term of office and scale assessment, there exists the problem of insufficient supply of public health and disease control services in various regions of the country. In view of the far-reaching impact of the current epidemic, the path choice for the new urbanization in China is discussed from the perspective of high quality development. Proposed measures include changing the short-term-effect tendency and scale-based performance evaluation orientation of local governments, building a multi-level urban governance system, as well as strengthening the social functions of smart cities and urban clusters, which are viewed as of particular importance to the high quality development of cities in China.

Key Words:Public Health Management; Disease Control Management; Urbanization; High Quality Development

責任编辑 郝 伟

赵建,济南大学商学院,西泽研究院,电子邮箱:zhaojianhero008@163.com。 本文为国家社科基金重大项目(20&ZD082)和国家社科基金(项目编号:21BJY173)的成果。感谢匿名审稿人对本文提出的意见,文责自负。