申克分析过程的实践展示:以贝多芬作品26开端主题为例

[美]大卫·比奇 著 陈彬彬 王中余 译

引 言

笔者曾受邀参加1988年在拉斐特西南路易斯安那大学举行的中央海湾理论学会会议并作主旨演讲,以该演讲的主要内容为基础形成本文。①我于1988年3月26日,在拉斐特西南路易斯安那大学召开的中央海湾理论学会会议上宣读了这篇文章。当然,这篇论文与宣读的文章略有不同。接受邀请之后,我根据我的研究专长以及目标听众的兴趣,对演讲的题目进行了反复斟酌。虽然我研究兴趣广泛,但我的主要领域还是调性音乐分析。众所周知,我的研究方向是申克分析。所以我自问,作为一个主要是从事研究生教育的申克专家,我能为一批主要负责本科理论教学的音乐家们提供什么?我的答案是讨论申克分析法的一般分析过程,并以贝多芬钢琴奏鸣曲作品26 的开端主题为例,对这一过程作实践展示。以下是我的主题演讲的讲稿。

我想没必要向作为音乐理论家或者音乐理论教师的听众解释音乐分析的合理性。诚然,研究和分析音乐的方式多种多样,其原因也不计其数。我得承认,我深入研究一部作品的主要原因是为了享受发现作品如何运作的乐趣,阐明并试图回答它带出的问题。但是,除了这种个人的原因之外,我分析的目的是为了教学,我想对大多数人来说也是如此。我关注应该要求我的学生去寻找(聆听)什么,以及我应该如何引导他们发掘分析所能揭示的作曲技法。当然,在理想的情况下,我们可以认为,只有把作品的所有元素——包括它的曲式和动机构思、和声和节拍组织及对位结构——彻底探讨,并且能圆满地解答当中衍生的问题,音乐分析的过程才算完满结束。可是,作为专业人士,我们知道这样的境界很难达到;在已发表的分析中,也很难找到符合上述条件的文章。作为教师,我们也深知教学目标须因学生的水平和程度而做出调整。教学的本质,起码有一部分是学会如何在教育过程的不同阶段向学生提出不同的问题;或者更合适的说法是学会如何启发学生自己提出问题。

因此,至少就音乐分析的教学而言,我们要避免把这个过程看作是一个单一和不可分割的任务,而应将其分割为几个阶段。而每个阶段,既有能完满解释个别音乐现象的潜能,但同时也是开放的,因为它不能回答所有的问题,因此必须在某个时候进入另一个阶段,如此类推,直到分析进程完成。在某种程度上,我刚才所说的可视为对音乐分析惯常教学方法的描述,但有一点例外。我坚持认为,音乐分析的起始阶段虽然在某些方面是自足的,但仍然具有开放性。然而,很多老师在教这些初阶分析步骤的时候,不仅把它们视为机械的程序,而且把这些机械的程序当成是分析的目的。无论哪种类型的分析都是如此,这种教法让我担忧。诚然,给学生分配一个可以圆满完成的任务确有好处,但如果这一任务本身意味着没有其他分析内容可被开掘,便太可惜了。我宁愿把没有答案的问题留给学生,也不愿不提问题。我的经验是,分析的过程是连续的,每个阶段都提供一些答案,同时提出更多需要解释的问题。基于这种认知,你可能就会理解为什么我对那些声称“初探”某首作品聆听经验的论文没有多大兴趣,因为这样的聆听并不等于作品的实际内容,这种聆听并非毫无意义,但毕竟只是分析的第一步。它至多如同一部音乐作品正式演出之前的彩排,而不是一个完整的分析。

很难确定分析过程中究竟应该有多少个阶段,因为这在很大程度上取决于特定作品的长度和复杂性。但总的来说,我认为有三个主要阶段,每一个阶段都有不同的细分。首先要考察作品的曲式结构,将作品分成较大和较小的部分,如段落、主题、乐句等,并根据可感知的音乐表层上重复和对比的音型对这些部分进行标记。在此过程中也要辨认调性变化和大规模的和声进行与曲式划分的关系,并在适当的时候鉴定相应的节拍组织。这是分析中至关重要的一步,因为你必须时刻知道自己在作品中所处的位置。作为一个教授高阶音乐分析的学者,我可以坦言,在随后阶段中出现的许多麻烦都源于一个老生常谈的问题:只见树木,不见森林,即忘记你处于何处,曾经在哪里,要到哪里去。

第二个阶段要把握各个部分的细节,如动机、节奏和节拍的重要特征,也可能包括对节奏与和声的分析。在这个阶段,我们关注表层的表达及进行我们熟悉的和弦标记工作。最后,我们必须考察作品的对位结构。这个过程包含几个步骤,首先是对声部进行予以节拍还原,最后要绘出深层结构的图表。在我看来,此前所做的一切工作都是为这个阶段做准备,因为只有在这里,我们才真正理解音乐作品的各个方面,包括和声、声部进行、动机和曲式等各种设计,如何互动并形成一个整体。我们也希望部分或所有的矛盾在这里得到令人满意的解决或解释。

当然,我意识到刚才概括的步骤只是一种假设,可能会根据作品的实际情况以及分析的全面性而有所调整。虽然分析往往聚焦于阐明作品的个别特征,例如,它的曲式、和声、节奏组织等,但在以下的分析中,我尝试达成对作品的全面认知。这便是我选择以贝多芬钢琴奏鸣曲作品26开端主题为例的原因。它不仅是一个大家熟悉、往往让学生尝试分析的作品,而且它很短,可以在有限的时间内从几个角度对其进行细致的研究。我采取的方法与上述三阶段分析过程略有不同。开始阶段,即曲式结构的考察和相应的和声与节拍分组的鉴别保持不变。但在以后的阶段,我会将详细的和声分析与声部进行的节拍还原结合起来,简化了余下的过程,以利陈述。所以,我并不会把节奏和节拍的分析独立呈现,而是在分析音高结构的过程中同时讨论。

最后,在讨论贝多芬的主题之前,我想说明选择这个话题的另一个原因。申克分析总是让人觉得有些神秘,甚至有些魔幻,更糟糕的评价是,申克分析比较武断。这种观点部分要归咎于我们自己,因为我们没有适时解释我们做出选择的原因。虽然,如果真的每次都这样做,将是一个沉重的包袱;有时长篇大论地解释选择的理由显然并不合适。音乐图表本身能告诉我们很多,它为我们提供了一部特定作品整体或者部分的结构阐释。但是它没有告诉我们为何要接纳或者摈弃某些选择。③卡尔·夏赫特(Carl Schacter)1985年3月15—17日在曼内斯音乐学院举行的申克研讨会上发表的演讲《是此,还是彼?》(“Either/Or”),也试图解决这一问题。这正是我希望在接下来讨论Op.26 的目标,既提出对乐曲的阐释(还是基于申克自己的分析),④在《自由作曲》(Free Composition)中有几个关于这个主题全部或部分的图表,具体参见图85。(译注:申克《自由作曲》包括文字和谱例两部分,此处的图85 是指《自由作曲》第二部分的第85 个谱例。在陈世宾先生的《自由作曲》中译本中,图85位于第228页。)同时解释其背后的理论依据,从而去除申克分析法武断或高深莫测的印象。

曲式设计

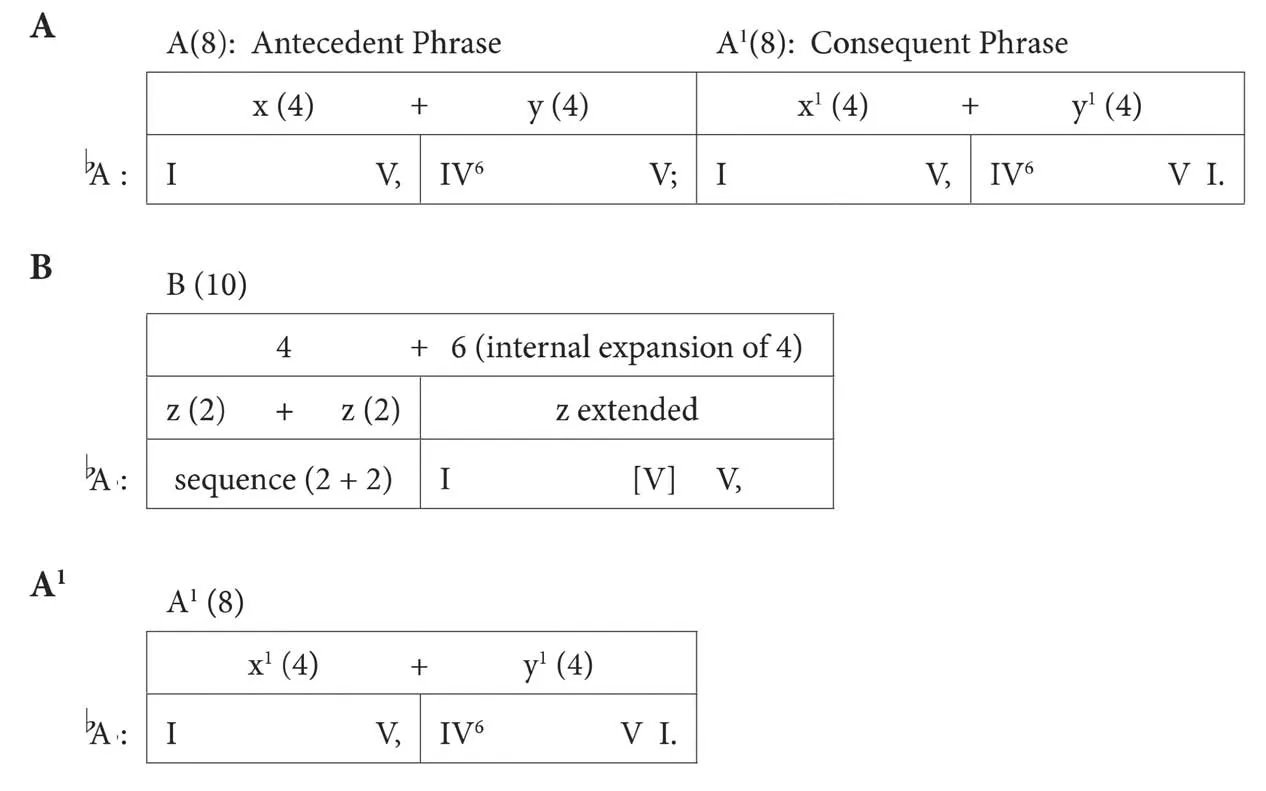

表1 为贝多芬主题的曲式结构。如表1 所示,这一主题为较大规模的三段式结构,其中第一部分在主调上闭合(第16 小节),第二部分导向属和弦(第26 小节),最后一部分是第一部分后乐句的变化重复,再次在主调上闭合(第34 小节)。整个结构因而可以表示为ABA1(I-V-I)。在讨论这些段落划分之前,先对该结构图中的两个地方进行说明。第一,符号[V]表示该和弦是后一个和弦的属和声,即副属和弦。第二,在不同的结构划分点上使用标点符号。这是因为我对音乐理论史饶有兴趣。自18 世纪下半叶以来,用不同的标点符号标示各种和声终止式是一种常规的做法,也就是将时人对音乐与修辞的类比进一步延伸到和声领域。⑤如,参见约翰·菲利浦·基恩伯格(Johann Philipp Kirnberger):《严格音乐创作的艺术》(The Art of Strict Musical Composition),大卫·比奇、于尔根·蒂姆(Jürgen Thym)译,由大卫·比奇作序言和说明,纽黑文、伦敦:耶鲁大学出版社1982年版,第114页。尽管这种关联并没有得到明确地界定,我发现运用标点符号来表示部分、段落或乐句中的终止式层级确有好处,贝多芬对这种做法当然也不陌生。

如表1 所示,第一部分由一个8 小节的前乐句及其变化重复(即后乐句)组成,前乐句以属和声结束,后乐句结束在主和弦。因此,第一部分实际上是一个16 小节的平行乐段,由两个平行乐句组成:A(8)+A1(8)。每个乐句都由一个内在的终止式分成两半,我把这两半分别标记为x和y 以表示它们的对比特征(在后乐句中分别标记为x1和y1)。之后我们会看到这个乐句的前后两半之间存在很强的动机联系,但现在我们先暂时将重点放在它们表层特征的对比上。来看与这个平行乐段各种划分及细分相对应的和声运动。我在第8 小节属和声之后使用分号来表示它是16 小节平行乐段中的主要划分点,平行乐段的结束用句号来标记。我也用标点符号区分第4 小节的属和声与第8 小节的属和声,第4 小节的属和声是乐句的划分(逗号),第8 小节的属和声是前乐句的目的地,所以更加重要(分号)。同样地,第16 小节的主和声是后乐句的目标,而第12 小节中的属和声只是乐句内部的界分。第4 或者第12 小节的属和声并不是一个重要的结构点,最终我们需要将这些属和声与声部进行结构相关联,来理解和阐释这些属和声的功能。换而言之,我们需要理解第4至第5 小节或第12至第13 小节中属和弦与下属和弦的并置及其在乐句中的功能。这里已经提出一个问题,但我们还没有准备好答案。这正印证了我先前提出的观点:分析过程的初始阶段必须是开放的。

表1 作品26主题部分曲式结构

从旋律的角度来看,我们可以理解B 段(第17—26 小节)是由一个新的、标记为z 的节奏动机及其重复构成,其特征是在小节强拍之前先现一个强奏的八分音符。这一乐思在左手及其伴奏中以模进的方式两次陈述,形成一个以主和声结尾的4小节单位。在第20小节的第三拍,这个乐思在右手第三次陈述,以高八度的开始,但很快解体,之后的材料是对第一部分附点节奏的两次回顾,一直延伸到第26 小节的终止式。如此一来,在这个简单的主题中,我们第一次也是唯一一次遇到一个不规则的节拍分组,以6 小节代替4 小节。这就意味着B 部分的长度是10 小节而非8 小节。这种不规则产生了紧张感,使这个乐句更加有趣味。在一个相对基础的层次上,我们可将这种不规则性理解为是对在第24 小节出现完满终止的规避。当然,我们不会将之后的两小节视为这个乐节的附加,也不会这样演奏,因为目标直到第26 小节才实现。因此,需要将这个6 小节视作内部的扩张,但要等到我们研究声部进行时,才会解释这是如何形成的。

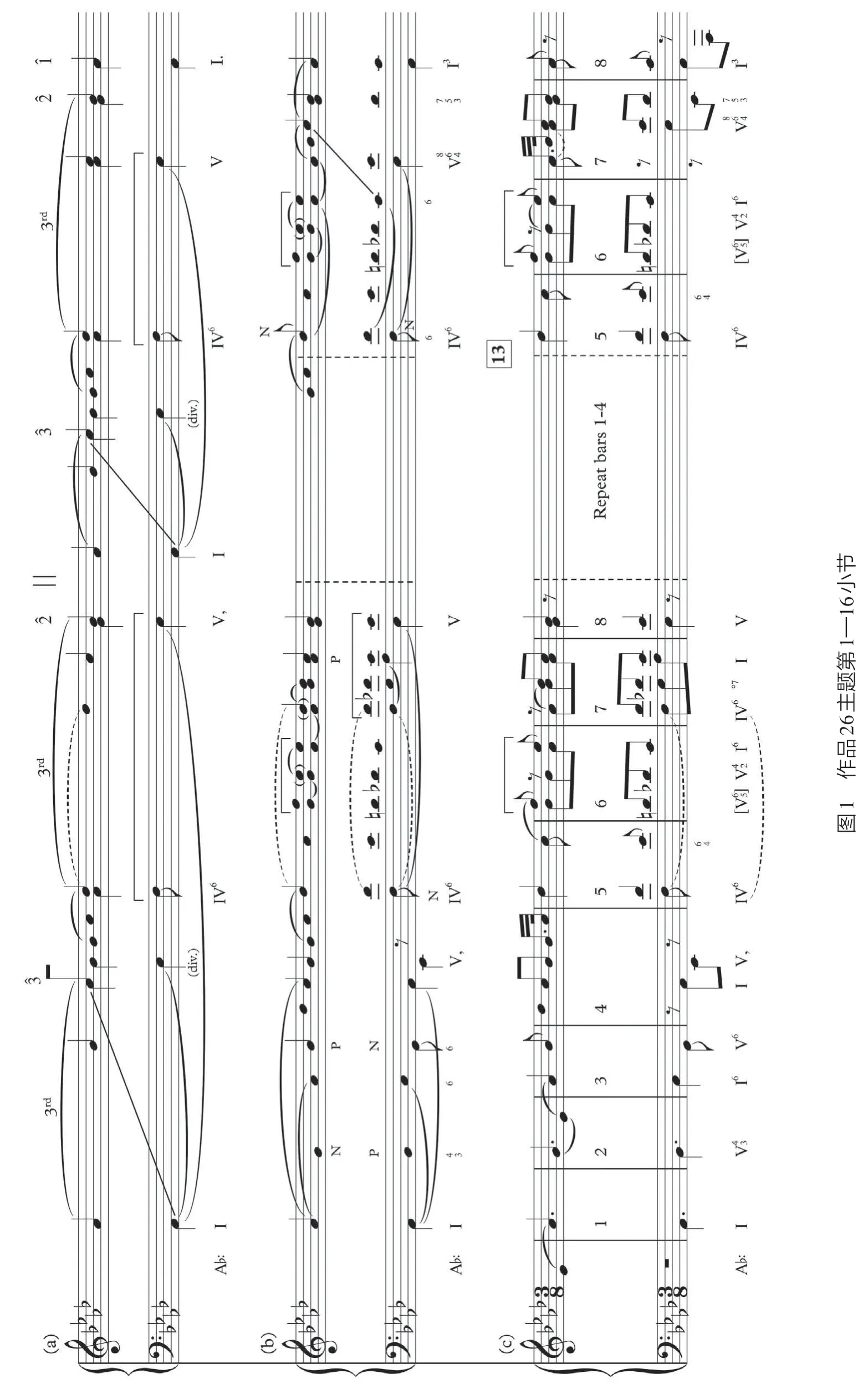

第1—16小节

图1为第1—16小节三个层次的音高结构与和声组织分析,三个层次垂直对齐。层次c 是声部进行的节拍还原。该层次之下的和声进行以传统的罗马数字方式表示。两行五线谱之间的阿拉伯数字表示节拍分组,这一部分的节拍分组非常规则:8(4+4)+8(4+4)。层次a 和b 是对层次c 的阐释,a 是b 的简化和进一步阐释,b 包含了局部和较大的联系。

节拍还原是声部进行的简化,以传统的四部合唱形式记谱,音符时值表示音符的持续时间,符杆方向表示传统SATB 中的不同声部。关于记谱形式,我必须明确指出,它并不旨在呈现乐曲实际的织体形式,而要标记特定乐句或乐节中最重要的线条。例如,在开始的4 小节中,我只呈示了外声部,除了一个不加符杆的内声部以及它与上声部的关系。然而,在乐句的后半段,我呈示了四个声部,并尽可能准确地表示声部进行。因此,虽然节拍还原中确实会出现一些织体的变化,但这些织体只代表不同复杂程度的声部进行,而非作品中实际发声的声部。从这个意义及声部进行的简化性上来讲,节奏还原跟乐曲实际的表层是很接近的。

简化的过程不难理解。它撇去了所有的装饰性音符,如和弦外音。虽然我在第4和第15小节各保留了一个和弦外音,具体原因将在下文解释。然而,节拍还原的记谱方式,即用音符时值表示相对的持续时间,并不是那么简单,因为它涉及两个不同但相关的做法。

首先,这个层次中的音符时值可能代表那个音高以及它的装饰音在实际作品中所占的时间。例如,第2 小节中的G 在节拍还原中被标记为附点四分音符,是因为它实际控制了整个小节。同样地,第8 小节的三度和声音程用四分音符标记,其时值是装饰性的倚音、三度音程本身以及之后十六分休止符时值的总和。

其次,在实际作品中,有时一个音符的进入会被延迟,或是因为休止(比如第3 小节中的低音),或是因为声部之间的跳进(比如第1 小节的旋律)。在这种情况下,节拍还原中的记谱显示为音符实际发音及其被延迟所占据的时值的总和。因此,第3 小节中的低音C 在节拍还原中显示为一个四分音符,就好像它的进入没有被延迟一样;同样地,第1 小节女高音声部的被标记为附点四分音符,就好像它没有被属于内声部的暂时取代。总而言之,这里所使用的还原和记谱的基本原则包括清除旋律上的取代和时间上的延迟。

节拍还原还有几点需要说明。如前所述,最引人注目的或许就是节拍还原第4 小节的强拍上,我保留了倚音D,这个音没有符杆也没有时值,其意义取决于之后的音符。保留这个倚音并不是想当然,它是-C-这个三度进行的始发音,是之后小节中更加扩展的三度进行的预示或先现。之所以使用连线,是为了将这个三度标识为一个重要单位,并为该三度与后续三度进行陈述的比较提供直观的帮助,如图1 层次b 所示。虽然不是那么重要,但我还想提及第4 小节弱拍到第5 小节音型中的经过音C,以及第15 小节第1拍作为节拍细分的经过性音符。这两个经过音都不是必须保留,但如果没有它们,音型之间的关联性就不够明显。

第4—8 小节的旋律包含几个跳进,我将它们分别标记为内声部与外声部。例如,第5 小节第3 拍的C 似乎级进到了,但同时又跳进到高音F,并引发一系列线条之间的跳进。我用连线凸显了这些跳进,如同在开头的4 小节一样,从而展示这个乐思是如何贯穿整个乐句。(此处连线的用法是特殊的。在申克式分析图表中,连线常用来表示结构单位。)第6 小节以及之后第14小节F-上的方括号,目前没有明显的意义。之所以在此标示这个重要的覆盖音,是为了提示它在作品后段及此段更深层次的功能。

最后,我要说几句关于第4—8 小节的低音声部,它和旋律声部一样,由两个线条组成。第5和第7 小节强拍的F 具有清晰可辨的音区联系,在节拍还原中用虚线连接。这两个F 之间的音符处于另一个音区,实际上属于另一个声部。真正的低音线条只有在回到原来的音区后才得到接续。我在此处的低音声部和相应的和声分析中使用了虚线,以表明这种分析判断超出了节拍还原惯常的范围。同样还有连线和方括号的使用。它们都是源于后续阶段的分析判断,之所以在此呈现它们,只是因为它们在接下来的分析中很重要。但总体来说,我建议学生们不要在节奏还原中混入这些分析阐释,因为这些阐释属于之后的阶段。

包括或排除什么,在一定程度上取决于分析过程有多远。例如,我在这里详细标出了和声进行,而没有展示任何层次性的组织,因为我知道这将在后面出现。另一方面,我认为在这个层次对和声做出一些阐释是适当的,特别是如果分析就到此为止的话。不过,我要提醒一点:考虑不同层次的和声运动时,需要了解声部进行。有鉴于此,就让我们进入图表(b),即我们对这一片段第一个层次的诠释。

图1 中a 和b 两个层次的记谱都是有关结构层级的分析。这里的音符时值不像节奏还原图表中那样表示音符的相对持续时间,而是代表音符的相对重要性。在更高层次上,我们还会用符杆的长度来表示结构的重要性。一个音高有可能属于两个或以上的层次,在这种情况下,音高的时值就代表它在较高或最高结构层次的重要性。连线不再表示声部之间的运动,而用于标示隶属同一结构层次的元素。例如,我们可斟酌我对第1—4 小节的阐释,如层次b 所示。记谱表明,前三个和弦是主和声第一层次的延长,而这个延长也嵌入在前五个和弦这个更深层次的延长之中。在这个延长中,声部和层次之间存在邻音和经过音的功能转换,是调性音乐中非常常见的技法。

对于初学者以及一些我尊敬的同道来说,这里不寻常之处或者说存有问题之处,在于上行三度的目标音符C2,似乎不是一个具有较高结构意义的音符。从表面上看,它似乎只是三度动机-C-中一个稍纵即逝的经过音。但是请记住是一个倚音,它出现在C 音本该占据的位置。所以表层设计和结构重要性之间存在分歧。在表层上看似经过性的乐音C,原来是较深层次上的上行三度--C 的目标,只是被倚音所延迟。而且,根据之后的分析我们还知道,这个目标音符还是这首作品的始发音(音级3),是最深结构层次中的一员。我不想在此再赘述,但关键的是,在调性音乐中,音符的持续时间和结构重要性之间没有必然的对应关系。如果有某些理论文献提倡相反的观点,大家就需反复斟酌了。音长是表面设计的一个重要方面,但它并不决定或影响结构。

导向并包括第5 小节强拍的三十二分音符音型,是对上行三度-C-的一种装饰。可以认为它是先前旋律音型(“倚音”动机)的逆行,也可视为是对第1—4 小节中景层次上行三度--C 的缩减式应答。尽管这些三度存在于不同的结构层次,如记谱所示,但它们之间有一种重要的平行关系。第一个三度导向始发音C:如前所述,它被倚音所延迟。第二个三度到达,这个现在得到了下属和声的支持。在图表b中,虚线连线表示这个和IV6和声的后续延伸,而我在男高音声部标记的连线表示,向第6 小节第三拍上I6和弦的进行是嵌入在这个延长之内的。第6 小节中的旋律F 和E 重新回到,也可以在图中用一个连线来表示这个覆盖音性质的三度进行

那么,第7 小节减七和弦到主和弦的进行作何解释呢?怎么能忽略呢?答案当然是:我没有忽略它,只是把它归入较低的结构层次而已。即便单从和声角度来考虑这4 小节,也不难理解IV6-I-V 进行中的主和弦是连接IV 和V 的。目标是属和弦,而不是主和弦。当考虑这个主和弦与旋律声部的关系时,它的功能就更加清楚了。这个主和弦用来支撑第7—8 小节清晰陈述的三度进行-C-中的C。如图中的连线所示,这个三度进行内嵌在跨越4 小节乐句那个更大的三度进行-C-之中。因此,这个主和弦的功能是为这个动机性三度进行中的经过音C 提供协和的支撑,但在更深的层次上,我们将C 和它的支撑视为-(IV6-V)中的经过音与经过性和弦。

大家可能还记得,我在前面提到过,这个8小节乐句的两个部分尽管表层特征不同,但有动机上的联系。这句话的部分意思是,第1—4 小节的开始三度在第5—8 小节被下行三度所回应,而亦 在第4 小节前两拍以倚音的方式先现。也许现在大家可以理解我为何在节奏还原图中保留这个倚音。它本身是一个清晰可辨音型的开端,这个音型又在随后小节中以同样的三度在更深层次陈述。正是经由这种动机关联,这个乐句的两个部分相互联系,从而形成一个更大的关联单元。

层次a 的图表显示了这些三度在该乐句深层结构中的作用。第一个三度导向,以延长的主和声支撑,主和声与的连接在图中用斜线标示。第二个三度导向属和声之上的和由此形成一个规模更大的连接,分别由I和V支撑。后面的两条垂直线表示和声进行在第8 小节阻断,然后重新开始,在第16 小节到达主和声支撑的从而闭合。因为这个闭合是局部的,即发生在第一部分的结尾,所以我将这个阻断标示在较深的中景层次。根据这个标记,我们可以将3^2^||3^2^1^ 视作3^的延长,其最深层次的闭合发生在第34小节。

在进入B 部分的考察之前,还有两个问题需要解决。首先回到前面提出的一个问题,即第4和第12 小节属和声的意义。显然不能将这两小节的属和声等同于第8 小节的属和声。如图所示,它将平行乐段的前乐句划分为两半,同时延长主和声,下属和声及其延长紧随其后,在第8小节才到达结构性的属和声。因此,这个8 小节前乐句的主导和声进行是I-IV6-V,第4小节的属和声只是在局部层次上具有乐句划分的功能。

其次,我想说明我为什么在第15—16 小节在不同的分析层次似乎前后不一致。在层次b中我将C--这个三度标记为一个较高层次的结构单元。将这个三度视为一个单元,是因为它的演奏技法,而且,从这个乐节开始到最后终止式之间出现的三十二分音符音型重复,会让我们听出D这个邻音与C--这个三度之间存在更大范围的连接。但是,在更高的结构层次(即层次a)中,这个C 是-C-这个三度中的经过音,如同它在第一个乐句中一样。我想借此强调表层设计与深层结构之间存在的实质性差异,表面设计更容易被听出。层次b 中显示了我的聆听,层次a 体现了我所认知的结构意义。我并不认为这两种阐释之间存在抵牾,尽管在某种意义上确实如此。我倾向于把层次a 看作是在更高层次上对层次b的重新解释。

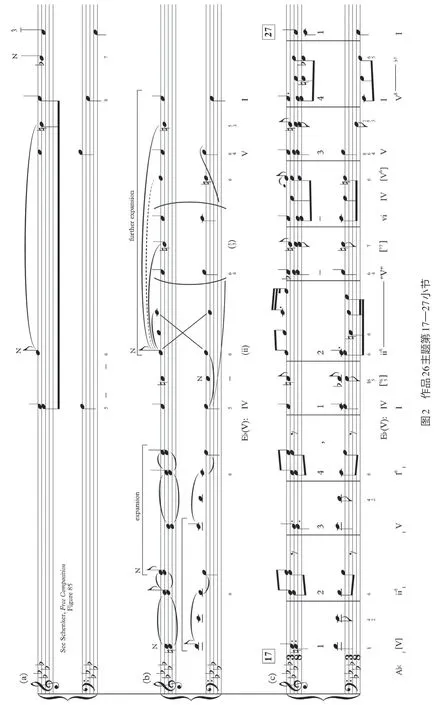

第17—27小节

我对B 部分的阐释如图2 所示,其组织方式与图1 相同。我想勿须赘述,只想提醒一点,层次c 是声部进行的节拍还原。在这种情况下,记谱反映的是消除了旋律性的修饰音和时间延迟后的相对持续时间。层次a和b中的音符时值则反映了相对的结构重要性。

让我们来看这一部分的开始,如前文所述,它由两小节的乐思z 及其下行二度移位组成。这是个新乐思,但是它的模进处理却重复了前一部分中的一个重要动机,即覆盖音性质的F-。你会注意到,左手部分的先现,即第17 小节弱拍上的F 以及第19小节弱拍上的E,已经在节奏还原中被删除了。这并不是说这些先现不重要。我们之所以听到F-这个二音动机,便与这两个音高的力度和节奏表达有关。

或许,这恰恰强调了节奏还原能表示和不能表示的东西。它是对乐曲旋律和节奏的简化,但不是乐谱的替代。我们对F- E这一动机的感知,部分源于其独特的节奏陈述。正如层次b 中的括号所示,这个4 小节的乐节中包含这个二音动机的两次交叠陈述,左手中的二音动机在右手以旋律中的顶点音来应答。它们是最初在第6 小节陈述,而后在第14小节重复乐思的扩展陈述。

这个乐句剩余部分的和声组织至少应从两个层面来看待。如层次b 所示,主要的和声运动是从第21小节强拍的主和声到第26小节的属和声,这个属和声随后被转换为属七和弦,为第27小节主和声与开始材料的再现做准备。但在较低的层次上(层次c),我们会把这个和声进行听成属调内的材料,请参阅节奏还原图表下的和弦分析以及我在层次b 中对这个和声进行的阐述。所有这些分析和阐释都非常明了,除了第23 小节强拍四六和弦下的标记“V”。这个终止四六不是主和声,而是属和声的延迟,因而如此标记。

我对这个片段声部进行的阐释如图2层次b所示。第21 小节的旋律折返回F。按照我的分析,这个F 一直延长至第26 小节,才在稳定的解决。如前所述,这个延长导致了一个更加扩展的F-。其实,现在我们可以把整个B 部分诠释为这个动机乐思的一系列延长。第22 小节中的F 先是通过与低音的声部交换来延长,然后通过下行到这个导音。这个下行的运动及其随后的解决被放进括号里,以表明它们在乐句中的扩展作用。(括号对应于节拍还原中用破折号标记的小节。)第24小节结尾处再次回到F,线条第二次通过下行到,在第26小节最终解决到。根据这种解释,第23和第25小节强拍的旋律音这个三度中的不协和经过音。

图3

根据学生的这种解释,第4 和第5 小节延伸了这个乐句的第3小节。他的想法可能是基于构的重要性。第23和25小节强拍上的是不协和音,是强拍的经过音,它们需要进行到它们的解决音。答案A 忽视了这一点,相反,他把第24小节协和的E 看成其后不协和的E 的延长。没和支撑它的四六和弦皆在强拍,这也情有可原。不过,在此我再一次提醒,节拍位置并不等于结有更糟糕的思路了,除非是说,把四六和弦解释为属调的主和声。

还剩下一个重要问题需要讨论,那就是B 部分和A 部分之间的大规模联系。B 部分导向属和声,而A 部分在和声上是封闭的。如图2 的层次a 所示,可以将B 段目标的属和声解释为七音()——即始发音(3)的上邻音——的支撑和弦。在A1段中,这个始发音再次出现在主和声之上,然后逐渐下行至闭合结束。这种向的大规模运动可以被视为第一部分中邻音关系的进一步拓展。这种解释看似相当正确,但却相当抽象,因为它偏离了音乐表层的实际。这个只是作为经过音出现在第26 小节最后一拍的内声部;之所以将其调高八度,是为了方便后续材料的接续。如层次b所示,这个部分实际统摄在F-这个二音动机的扩展陈述之下。但是,和以前一样,可以将这个二音动机视作在结构上更加重要的音的覆盖音,或者说这个二音动机导向音,正如层次a 所展示的那样。用符杠连接的三度C--试图凸显申克本人绘制有关这个部分图表中的一个突出之处(见《自由作曲》图85)。坦白地说,我并不认为是一个攀升自内声部的经过音,而是F的下方三度音。

或许,这两种解释并不冲突,正如我试图证明的那样。总之,申克的论点是这个上行三度(C--)是先前两个上行三度(即第一部分第1—4 小节或第9—12 小节中的--C 以及紧随其后的--)的后续发展。这种关系虽然引人入胜,但我却觉得有些牵强,因为即便在被指出之后,我也听不出C--是一个组成单位。归根结底,我认为分析判断必须同时基于耳朵和头脑。

有关贝多芬Op. 26 奏鸣曲主题我就说到这里。我不敢说我的分析已经涵盖这个作品所有重点,只希望至少已经部分达到我的初衷,即从申克分析法的角度提供一个分析过程的实例,并在此过程中解释做出某些分析判断的理由。希望以上的讨论对各位具有启发性,并有一定的说服力。

——为混声四声部合唱而作