大学生学习共同体的建构对学习力的影响研究

——基于G大学的调查分析*

杨 芳 赵 楠 赵小珊 许欣莹 罗 瑞

(1.广州大学 公共管理学院,广东 广州 510006;2.华东理工大学 社会与公共管理学院,上海 200237)

全球化背景下,新技术、新知识的更替日新月异,对于学校、教师、学生来说都是机遇与挑战并存。随着社会的发展进步,我国的大学教育目标从普及文化课转变为提高教育质量,即严抓“优质教育”。而“优质教育”的“优”则更多地体现在学生的创新能力和与人合作的能力上。前联合国秘书长安南曾说过:“不论今后你们选择什么样的职业,都要学会与人合作相处。”不管是在学校还是将来走入社会,单靠一己之力已经很难独立完成一项任务。尤其是面对复杂情况时,人们更需要依靠团队的合作来完成复杂的任务。基于此,积极主动、合作创新的学习方式愈发受到重视,于是,“学习共同体”这一概念应运而生。同时,当下知识经济己经越来越多地渗透到人们的生产生活中,知识成为生产力中最活跃的因素。当代大学生作为国家培养人才的主体,只有拥有持久的“学习力”,培养适应当代社会的学习观念和终身学习的意识及能力,才能在迅速发展的时代立于不败之地。因此,各高校应该更新探索新的教学理念,注重学生合作、创新技能的养成,注重“学习共同体”的建构,提高大学生的学习力。

一、研究基础与研究设计

(一)概念分析

“共同体”是一个人类社会学范畴的概念,由德国社会学家滕尼斯(Ferdinand Tnnies)在他1881年所著的《共同体与社会》一书中首次提出。“共同体”这一概念被运用到教育领域最早见于博耶尔(Ernest L. Boyer)在1995年发表的题目为《基础学校:学习共同体》的报告,报告中用到了“学习共同体”的概念,提出了“学校是学习的共同体”。[1]它是一个由教师、学生、管理人员以及其他人员组成的组织,在学习共同体中,成员有清晰的奋斗目标,可以面对面的沟通与互动。[2]潘洪建认为,学习共同体是指在班级教育活动中,以共同愿景、价值和情感为基础,以真实任务为核心,师生、学生之间持续的、深层的合作和互动,共同成长、共同进步的学习组织与精神追求。它既是一种组织与实体,更是一种意识与精神。[3]结合其他学者的已有研究,我们认为学习共同体是指一个由学习者与助学者构成的群体,其具有共同的目标和愿景,通过互动交流、知识分享、共享成果、共同建构等促进个体成长与进步,成员具有强烈的归属感、认同感、责任感。学习共同体可以分为现实学习共同体和虚拟学习共同体。

学习力是在有目的的学习过程中,以听、说、读、写、交流等渠道获得知识技能的学习为基础,通过实践、体验、反思、环境影响等途径进行的学习提升,达到产生新思维、新行为的学习效果为目的的动态能力系统。[4]关于学习力的构成要素,学术界一般认同以学习动力、学习毅力与学习能力组成的学习力“三要素”理论,其中,学习动力是学习主体进行学习的原动力,又分为内在动力和外在压力两个方面;学习毅力是指学习主体是否有持久力;学习能力是指学习主体展开学习的主客观条件的总和。龙永红、聂邦军和贝静雯等通过实证研究,发现大学生学习力总分随年级升高而呈下降趋势。[5]林莺提出,课堂追求真实的深度学习,强调对知识技能的深度建构,着重于思想方法以及活动经验的实践内化,因此,学习共同体的协同学习和回归学科本质的深度学习对学生学习力宽度和深度的提高能起到实质性的推动作用。[6]学习共同体作为实现社会化学习的有效途径,在于强调人际心理的相容与沟通,在学习中发挥群体动力作用,从而在一定程度上提升学习力。

(二)数据来源及研究假设

数据使用分层抽样方法,面向G大学27个学院开展问卷调查,依照研究的要求,剔除了所有内容有缺失或无效的问卷,最终保留了505份问卷作为研究样本。根据研究目的和框架,提出以下假设:

H1:参加学习共同体与学习动力呈正相关;

H2:参加学习共同体与学习毅力呈正相关;

H3:参加学习共同体与学习能力呈正相关;

H4:参加学习共同体与学习力呈正相关。

(三)数据基本信息

已收集的数据显示,在调查的505个样本中,以女性居多,占比为68.9%,男性占比为31.1%。被调查的年级分布情况:大四占比30.1%、大三占比30.9%、大二占比24.2%、大一占比14.8%。从专业看,文史类占比最多,为60.6%,超过理工类(35.8%)和艺术体育类(3.6%)同学的总和。参与调查的同学中党员仅占其中的9.1%,非党员为90.9%(如表1所示)。

表1 基本信息描述性统计表

(四)变量的操作化(如表2所示)

表2 数据操作化

二、调研结果分析

(一)自变量描述

通过调查问卷中的第11题(您是否有加入学习共同体)获得参加学习共同体的情况,并将其作为研究的自变量。在调查中加入了学习共同体的有197个样本,占比39%,未加入学习共同体的有308个样本,占比61%。

在加入学习共同体的被调查者中,有67位加入了线上小组,有52位加入了线下小组,有78位既参加了线上小组又参加了线下小组,线上学习共同体成为大学生参加学习共同体的主要方式和选择(如表3所示)。学习共同体成员身份构成以学生为主,全部为学生的占样本52.79%,学生为多数的占样本39.09%,学生是学习共同体的主要参与者。在参加学习共同体的被调查者中,46.7%的同学能够主导策划和参加活动,与成员保持良好联系;39.09%的同学会策划和参加活动,但较少与成员联系;仅有14.21%的同学只参加活动。可以看出学习共同体是成员交流沟通的良好平台,会带给成员归属感和认同感(如表4所示)。

表3 加入学习共同体情况

表4 大学生在学习共同体中的作用

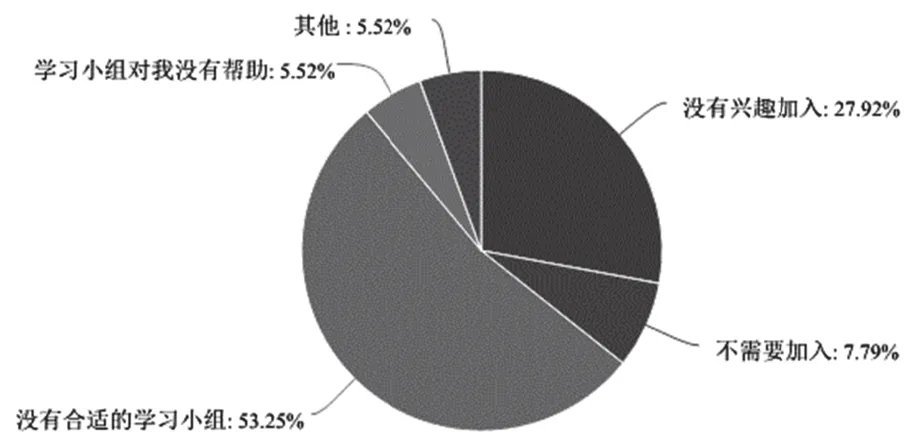

在没有加入学习共同体的被调查者中,对其不加入学习共同体的原因进行了收集,首要原因是没有合适的学习共同体,其次是没有兴趣加入学习共同体(如图1所示)。可见,同学在选择学习共同体时,更看重学习共同体与自身需求是否匹配和合适。

图1 未加入学习共同体的原因

(二)因变量描述

学习力包括了学习动力、学习能力和学习毅力。在调查中,选取了第5题和第6题测量学习动力,选取了第7题和第8题测量学习毅力,选取了第9题和第10题测量学习能力(如表5所示)。

表5 部分题目描述性统计表

选取第5题到第10题共6个问题的答案赋值加总来分析参与调查同学的学习力情况。选取6个问题的答案进行赋值,答案越趋向积极的赋值越高,最后将所有问题答案的赋值进行加总,得到变量学习力,总分越高,学习力越强,总分越低,学习力越弱。在调查中,学习力最小值为7,最大值为20,平均值为14.76(如表6所示)。

表6 因变量描述统计

(三)相关性分析

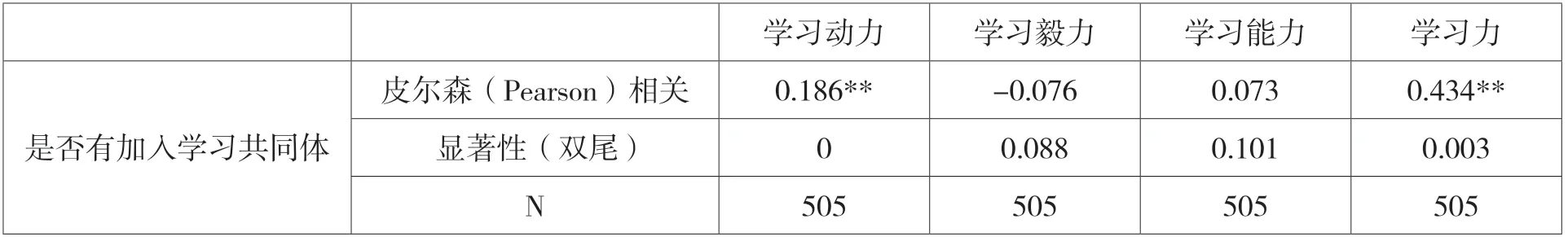

根据以上选取的数据,运用SPSS22软件进行分析,以是否参加学习共同体为因变量,以被访者的性别、年级、政治面貌、专业类别等作为控制变量,将学习动力、学习毅力、学习能力和学习力等作为因变量进行相关分析,统计结果如表7所示。

表7 相关性分析

加入学习共同体和学习动力的相关分析观测显著性水平P=0<0.01,有统计学意义,加入学习共同体与学习动力的相关系数是0.186,说明加入学习共同体与学习动力之间有显著的弱正相关关系。因此,假设H1成立。

加入学习共同体和学习毅力的相关分析观测显著性水平P=0.088>0.01,相关性不显著。说明加入学习共同体与学习毅力之间不相关。因此,假设H2不成立。

加入学习共同体和学习能力的相关分析观测显著性水平P=0.101>0.01,相关性不显著。说明加入学习共同体与学习能力之间不相关。因此,假设H3不成立。

加入学习共同体和学习力的相关分析观测显著性水平P=0.003<0.01,有统计学意义,加入学习共同体与学习力的相关系数是0.434,说明加入学习共同体与学习力之间有显著的中等正相关关系。因此,假设H4成立。

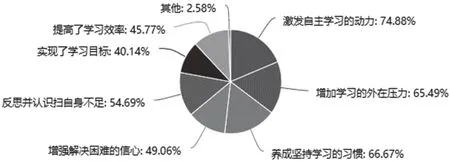

通过数据分析,了解到被调查者加入学习共同体带来的影响。有65位被调查者认为没有影响,有160位被调查者认为有正面影响,有14位被调查者则认为有负面影响,有266位被调查者认为两种影响都有。大部分被调查者认为加入学习共同体对学习起到积极作用,与数据分析结果相吻合。其中,有74.88%的被调查者认为加入学习共同体带来的积极影响是激发自主学习的动力(如图2所示),有57.14%的被调查者认为加入学习共同体带来的消极影响是降低了学习专注度(如图3所示)。

表8 参加学习共同体对学习和影响

图2 参加学习共同体的正面影响

图3 参加学习共同体的负面影响

三、建构学习共同体,提升大学生学习力的建议

虽然上述调研结果分析显示加入学习共同体与学生的学习能力、学习毅力没有相关性,但对于学生的学习动力以及总体学习力的提升有着积极影响。为进一步提升大学生学习力,提出以下建构学习共同体的建议:

(一)明确共同的学习目标和愿景。不论是主动形成一个学习共同体还是被动进入一个学习共同体,都应该明确共同的学习目标和愿景,使得学习共同体中的成员拥有共同努力的方向,这样才能让每位成员意识到自己与其他成员不再是相对独立的关系,增强成员在学习共同体中的归属感,进一步拥有主动学习与学习共同体中的其他成员互动交流的意识。

(二)明确各参与主体的定位。在生生学习共同体中,要保证每位成员都是学习活动中的主力军,这意味着各成员可能承担不同的学习任务,但每个人的参与比重不能存在很大偏差。在师生学习共同体中,教师应当充当助学者的角色,这就涉及到教师角色转变的问题,角色的转变也意味着方式、模式的转变,由传统课堂上教师讲授为主向与学生互动转变,由以教师为中心向以学生为中心转变。同时也不仅是局限于上课时间教室内的活动,在课后,教师与学生之间也可以进行互动,解答学生提出的问题。教师除了重视对学生学习技能的指导之外,还需要鼓励师生、生生之间的交流与分享,实现相互促进、共同进步。

(三)建立便捷的交互平台。学习共同体成员通过开放的平台将自己的学习资料、学习成果进行分享,并与其他成员在平台内部进行交流、讨论,有利于营造平等、共享、协作的学习氛围,更好地促进个人的成长与进步。

(四)发展个性化学习共同体。通过对数据的统计与分析发现近61%的学生“没有加入学习共同体”,在没有加入学习共同体的原因中占比最大的是“没有合适的学习共同体”。因此,学习共同体的建构需要满足个性化需求,虚拟学习共同体能够做到这一点,通过网络平台(微博、QQ、微信等)更快速、准确地找到符合自己需求的学习共同体,同时能够打破时间、空间限制,与共同体成员进行互动、交流。

(五)降低学习共同体的负面影响。虽然根据数据统计与分析发现一半以上的同学认为参与学习共同体的正面影响大于负面影响,但并不意味着负面影响可以忽略不计。在负面影响中占比前三的分别是“降低了学习的专注度”“信息过多造成干扰混乱”“外在学习压力过大”等。为降低以上负面影响,需要在共同的目标下考虑成员的知识、情感的需要,对每位成员进行不同的任务区分,并分配专人对信息进行整合发布,营造良好的学习氛围。