白居易对镜诗中的情绪调控与思想底蕴

熊若岩

(天津师范大学 历史文化学院,天津 300380)

基于铜镜铸造工艺的成熟和统治者“赐镜”群臣的传统,唐诗中的“对镜”或“览镜自照”意象较之前代有显著地增加,[1]如沈佺期“恍忽夜川里,蹉跎朝镜前”(《览镜》),表达了韶光易逝、功业未遂的蹉跎感。白居易也对“镜子”格外钟情,诗作中有“对镜”“览镜”“咏镜”等多种书写形式,数量远超前贤,成为唐诗中一种值得瞩目的文化现象。

据统计,白居易诗集中现存63首有关“镜子”的诗歌,诸诗或感叹岁月不居,或借妇人之口表达年老色衰之伤,或以镜自照,生发宇宙人生之叹,视角皆出于诗人的“自我凝视”。[2]从壮年到老年,情感基调有嗟伤叹惋,也有感时惜生,映射着诗人的思想、心态和政治境遇的变迁,“镜子”成为白居易观照自我的绝佳意象。

一、白居易对镜诗的情感基调

日本学者塩见邦彦指出,白居易的诗作如日记般规律地记述着日常事物和感情变化,自三十二岁开始有“纪年”诗,三十四岁和三十六岁时两年一首,三十七岁到七十二岁则每年都作“纪年”诗。[3]就对镜诗而言,白居易也会明确标示出作品的写作时间,并于诗句中详述季节和症候,如《秋思》所写:“何况镜中年,又过三十二。病眠夜少梦,闲立秋多思。”[4]这些描写均与他的心绪互为表里。通过对镜诗,可清晰看到白居易的情感变化。

(一)嗟颜与叹老

传统的对镜诗大多表达年华似水、流逝不居的人生际遇,如南北朝诗人王融的《有所思》就写道“高张更何已,引满终自持。欲知忧能老,为视镜中丝。”[5]白居易的对镜诗中也有类似的书写,但他的情愫表达要比前人更为丰富,譬如,他在《渐老》中如此述说:“今朝复明日,不觉年齿暮。白发逐梳落,朱颜辞镜去。”[6]“白发”和“年齿暮”明确表达了诗人对容颜变化的敏感,对“老”的惧怕。又如《感时》云:“不觉明镜中,忽年三十四”“白发虽未生,朱颜已先悴”,[7]较之容颜变化,诗人更伤感的是自己年纪轻轻便已白发横生,岁月催人老而功名不立,戒惧之心陡生。

对镜诗之外,白居易在很多诗题中明确以“白发”或“脱发”对年华易逝表示出莫名的伤感,想必都是在晨夕“览镜自照”后所作,诸如《初见白发》《白发》《樱桃花下叹白发》《叹发落》《感发落》《嗟发落》等,“镜子”已然成为诗人触摸生命质量的载体,他会有意识地“磨镜”“览镜”“掩镜”“照镜”“拂镜”“把镜”“顾镜”,从中可见诗人内心对“老之将至”以及“老化”的忧惧。[8]

白居易之所以如此瞩目于身体的细节,一方面是诗人的敏感思虑所致;另一方面则跟自己的身体状况有关。他早年“苦学力文”,为读书作赋耗费了大量的心力,付出了伤身的代价。他曾在《与元九书》回忆道,二十岁以后,读书作赋过勤以致于“口舌成疮,手肘成胝。既壮而肤革不丰盈,未老而齿发早衰白;瞀瞀然如飞蝇垂珠在眸子中者,动以万数”,这都是“苦学力文之所致”。[9]因此,书写身体病痛也是“对镜”诗中的重要一端。

病痛比岁月的流逝更能使人感伤,而且白居易因苦读和体质不佳而遭受的痛楚是持续一生的,如四十岁时便已“齿落”,五十岁以后,更是眼疾、肺疾、风痰、腰痛、头风等各种病痛一起袭来,七十岁之后,早年累积的病痛更加沉重,如风痹、听障、足疾,不仅痛苦,更限制其活动能力,他曾在《病中诗十五首》的诗序中写道:“开成己未岁,余蒲柳之年六十有八。冬十月甲寅旦,始得风痹之疾。体瘝目眩,左足不支,盖老病相乘时而至耳。”[10]白居易将病痛通过诗歌写出来,以此麻痹精神。而如此之多的“对镜”书写,既是适时检查身体状况的需要,也是提醒自己适度养生,不致沉疴愈重,如其《对镜吟》云“如今所得须甘分,腰佩银龟朱两轮”,[11]就是对他反躬自省的真实写照。

(二)感时与惜生

除了表达韶华易逝的喟叹之外,白居易的对镜诗也常表现出对时间和现实生命状态的珍惜。他的对镜诗中经常可见明确的时间节点,比如,早晚盥沐之时和“秋思”时节,前者是官员每天必备的日常活动,后者则是传统诗学的沾溉。[12]如其《叹老三首》其一云:“夜镜藏须白,秋泉漱齿寒。欲将闲送老,须著病辞官”,[13]“夜镜”自照带给诗人的身体体验督促他不得不适时养生安神。

在“秋思”之下感喟岁月流转,也是对镜诗中常见的书写习惯。如《新秋》云“二毛生镜日,一叶落庭时”,[14]秋天的肃杀和萧瑟,令诗人无限酸楚,树叶凋零,更意味着生气枯寂,不禁令白居易生出年华之忧。幸运的是,白居易是个“乐天知命”和“知足不辱”的达人,尤其是经历了仕途的坎坷之后,步入晚年的白居易官运亨达,精神境界也更加契合“居易”“乐天”之名号。如《秋寄微之十二韵》云:“览镜头虽白,听歌耳未聋。老愁从此遣,醉笑与谁同”,[15]诗人并未一直停留于“白发”丛生的自然生理变化,而是以达观的心境来感受生命的自然状态。

年轻时得不到却总想挣,年老时得到了却也到了该放下的时候,功名对于很多古代诗人而言,多是个戏谑的物什。对于白居易而言,难得的旷达当然是老年境遇亨通的报偿,同时也是身体苦楚使然,不得不退一步海阔天空,诗人以此自喻自励,生发惜生之况味。

二、白居易对镜诗中的心态变化

白居易的对镜书写时间跨度较大,由诗作内容和诗人的生平可知,这些诗歌大致在三个年龄阶段写成:贞元十九年(32岁)到元和五年(39岁);元和六年(40岁)到大和二年(57岁);大和三年(58岁)到会昌六年(75岁)。[16]通观不同年龄段的对镜诗可以察知,诗人的心态在渐次发生变化,并不总对镜中“我”一味地喟叹,相反戏谑性地调侃、“喜老”的诗歌也很多,反映了诗人由焦虑到释然的心态轨迹。

(一)从叹老到喜老

白居易最早的对镜诗《秋思》写于贞元十九年(公元803年),是年春,32岁的白居易登第并被授予秘书省校书郎,正是春风得意之时,然而他却在秋日里的一次病中写下了这首诗,诗云“病眠夜少梦,闲立秋多思”“何况镜中年,又过三十二”,[17]如此忧伤的诗句出于一位登第未久的青年之口,令人大为不解。这种忧伤显然并不是对前途、仕途的恐慌所致。从此至39岁,他写了多首对镜诗,少有地在自己仕途顺遂之时却怀着暮气横秋的心绪,这种虑命微浅的不适意的心理,只能从他孱弱的身体状态中找寻答案。

如在36—37岁左右写的《初见白发》云“白发生一茎,朝来明镜里。勿言一茎少,满头从此始。青山方远别,黄绶初从仕。未料容鬓间,蹉跎忽如此”,[18]黄绶加身的白居易在这首五言诗中,三联都是在写自己的身体变化,以及容颜蹉跎所喻示的人生忧虑。39岁时写的《醉后走笔酬刘五主簿长句之赠兼简张大贾二十四先辈昆季》感叹“我年渐长忽自惊,镜中冉冉髭须生”,[19]32岁至40岁正是诗人年富力强,施展青云之志的大好年岁,可白居易却如此敏感,只能是长期关注身体的细微变化所致,而积弱的身体状态自然是早年苦节读书,在登第初的精神放松之后陡然清晰浮现病痛的结果。

自元和六年(公元811年)到大和二年(公元828年),也就是白居易40岁至56岁之间,他创作对镜诗最多。此期,白居易先任太子左赞善大夫,品秩虽高却无实权,不久,被人恶意中伤,谮毁者以“其母因看花堕井而死”,而白居易又毫不避嫌地写下《赏花》《新井》诗,认为这“甚伤名教”“奏贬为江表刺史”。[20]此后很长一段时间,由江州、忠州到杭州,白居易一直外放为官。他在《对镜吟》中说:“闲看明镜坐清晨,多病姿容半老身。……三殿失恩宜放弃,九宫推命合漂沦。”[21]病痛和失宠让他敏感的神经更加脆弱。不惟此,白居易此期更为忧伤的事情还有一女夭折、幼女刚能扶床走、未有子嗣,他在《新秋》中为此黯然神伤:“二毛生镜日,一叶落庭时。……唯弄扶床女,时时强展眉。”[22]

经历了中年的官运蹭蹬和子嗣忧虑,晚年白居易仕途平顺,也放弃了对功名利禄的追逐之心,心态淡然平和,此时的对镜诗书写也随之流露出“喜老”之意,仿佛一切都大彻大悟了,故《对镜吟》云“我今幸得见头白,禄俸不薄官不卑。眼前有酒心无苦,只合欢娱不合悲。”[23]

(二)从焦虑到释然

纵观白居易的对镜诗,从早年的焦虑到晚年的释然,镜子宛然成为白居易平生心绪的写照。而且,可能是身体忧患之剧,白居易自早年起就在“叹老”之余多了一份大度。如34岁时写的《感时》:“白发虽未生,朱颜已先悴”“唯当饮美酒,终日陶陶醉”。[24]此时的白居易尚不至于终日沉醉,不问世事,但心境中已然积蓄着对痛苦的适时宣泄通道,诸如不为外物所累、借酒释怀等。在持续外放任官的中年,白居易对“老”并不讳莫如深,他久为疾病所累,在《渐老》中诗人一边焦虑,一边又自我消愁:“白发逐梳落,朱颜辞镜去”,[25]对于心怀壮志的诗人而言,把酒销忧并不是切当的释怀之道,看到镜中的衰颜,诗人充分认识到天地变化的不居,一生憔悴的白居易并不对“死”有太多的恐惧,顶多暮气沉沉而已,以他久历政治风云的阅历,自然有着超常的处世智慧,这也为他晚年的心态转换奠定了心理基础。

幸运的是,诗人在饮酒之外,发现了诗歌是更好的释怀途径,镜子已经不是诗人痛苦的媒介,而是诗人洞察人生、发愿作“诗中仙”的引子。在镜子中,他发现了一个可爱可惜的“自我”,这是秉承“舍得”“休官”之后的大智慧的自然流露。[26]

(三)从积极到闲适

尽管早年为身体所累,然白居易的政治雄心一直是高涨的,及第即进翰林院,又“所著歌诗数十百篇,皆意存讽赋,箴时之病,补政之缺”,[27]上书言事无所避忌,至令唐宪宗大为不快,用世之心颇切。因此,白居易之所以早年便对白发如此敏感,正是壮心激烈,热衷仕进,感伤为身体所困,如《醉后走笔酬刘五主簿长句之赠兼简张大贾二十四先辈昆季》,诗人表面痛苦“我年渐长忽自惊,镜中冉冉髭须生”,[28]下文也对如此敏感的原因作出了明确的交代:“月惭谏纸二百张,岁愧俸钱三十万”,[29]这种心态正与他上宪宗书中的急切心情契合,他自称授官仅十日,就“食不知味,寝不遑安。唯思粉身以答殊宠,但未获粉身之所耳”。[30]

但是,中年之后,经历了皇帝的冷遇、言官的中伤,尤其是在“看花”事件中群臣对他的恶意谤毁之后,白居易的政治热情在消退。年近花甲,喜得幼子阿崔,继嗣之德终得圆满,此时的他已将早年的积极进取之心转化到对儿女绕膝、纵享天伦之乐的快意中,闲适老仙的养生面孔开始清晰。在《览镜喜老》中,白居易竟然开始对自己年寿累增喜悦异常:“我今欠六岁,多幸或庶几”,[31]对于进入“知天命”之年的老年人来说,这是难得的清醒和大智慧,政治雄心悄然瓦解,在纵浪大化中安度晚年、歌酒欢愉,这是早年身体羸弱的诗人绝没预料到的,拖着病躯、坎壈半生,而今颐养天年,真乃莫大幸事。

三、白居易对镜诗中心态变化的动因

随着年龄的增长和仕途的平顺,白居易对镜诗呈现出明显的心态起伏,尤其是步入晚年之后,白居易结束了外放为官的生活,回到京城任职,境遇改观,政治热情不再像年轻时那么高涨,无疑都影响到了他对镜书写时的心态。

(一)年齿的增长

由于早年苦学导致身体虚弱,因此白居易自39岁从镜中发现第一根白发始,就把仕途晋升作为第一要务,同时也更为珍惜有限的生命周期,在早岁写的《白发》诗里,白居易对早生华发是很痛苦的:“最憎明镜里,黑白半头时”。[32]白居易非常在意自己官声、官品,在现存诗歌里有大量的有关配饰、冠帽等服饰和仪容方面的“自我书写”。他自然不能任由白发滋生而无所作为,因此才会对镜子和镜中的自己生出憎恶。自此至年逾七旬,白居易“览镜”的频率越来越高,其中的心理变化也颇耐人寻味。

据朱金城先生的《白居易年谱》和谢思炜先生的《白居易诗集校注》可以将白居易平生所创作的诗题中有明确“对镜”的书写的诗歌进行编年,以此作为样本可以清晰看到白居易随着年齿见长,对镜诗里的心态变化,如表1所示。

表1 白居易对镜诗写作时间与年龄对照表

在39岁至42岁之间,白居易对镜时是非常焦虑和惶恐的,此时他正在京都任言官,求进心切,以致常面折天子。《旧唐书》本传载,他屡次上表“请罢河北用兵”、面谏“吐突承璀为招讨使”,为了酬答朝廷“特力拔擢”之恩,“不避死亡之诛”。[33]白居易之所以对“白发”如此敏感,与其强烈的功名心密切相关。而大和二年(公元828年),即57岁时,白居易任刑部侍郎,封晋阳县男,此时的《镜换杯》云“镜里老来无避处,尊前愁至有消时”,[34]即将进入知天命之年的诗人,已能通过自身的阅历轻松消化现实生活中的愁绪。

(二)官运的通达

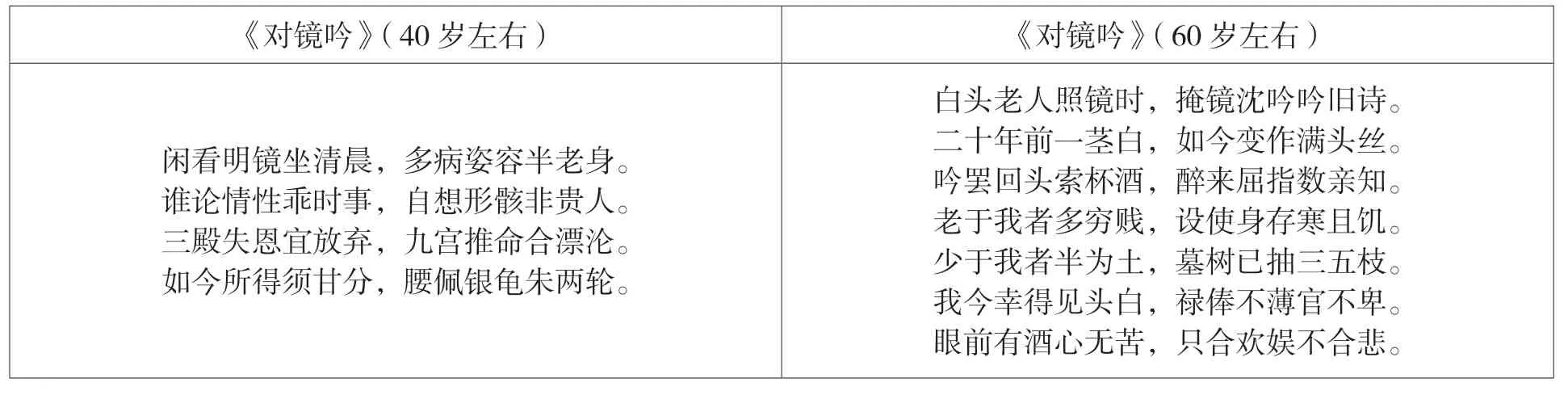

57岁之后,白居易结束外任,也步入了老年,政治境遇的极大改善,也让他的心态大为改变,这在对镜诗里也有清晰展现。如比较他在60岁前后和四十岁左右所写的同题《对镜吟》,就会发现明显的差异,如表2所示。

表2 不同年龄的同题对镜诗所呈现的情感差异

创作前者时,作者身体正处于黄金阶段,“多病姿容”一少半原因是多年来的身体积弱和气血亏虚所致,而另外的大半原因则是“三殿失恩”,由于朝中权贵的谮毁和天子的冷遇,白居易自此出京,流任南方各州,远离京畿。这对于心怀赤诚、动辄面挠君颜的青年诗人而言可谓巨大的打击,致使他一早就在镜中沉入暮气。后者则是完全相异的精神面貌,不惟诗歌篇幅加长,而且诗句中流露着欢快轻松。自授刑部侍郎后,白居易留任京都,直至太子少傅,政治境遇的改善明显地影响到了他的心态。尽管吟唱的是“旧诗”,但诗意已经巨变。满头白发带给诗人的不再是痛苦,而是心安理得的旷达,他自可终日沉醉,安享天伦。比自己年轻的同僚和朋友,好多已不在人世;年长于自己的,大多仍“穷贱”,连温饱都未解决。以年龄为衡量标准,比上、比下皆有余,加之“禄俸不薄官不卑”,有酒解忧,何其快哉。

(三)政治热情的消磨

大和三年(公元829年)后,白居易的人生理想发生了彻底转变,其中最重要的是久历宦途的他政治理想破灭,加之58岁始得的幼子阿崔夭折,更令其心如死灰,生死契阔之间,政治热情消磨殆尽,早年的青云之志渐趋于瓦解,他真正体悟到“生死终无别,无生即无灭”的妙谛。进入晚年的他,多年累积的官声、人脉以及外任苏、杭期间的良好政绩,足以使他平流直进,但真正安常处顺的生活,却让他对功名利禄了无挂碍,“名为公器无多取,利是身灾合少求”(《感兴二首·其一》);[35]对于生死也看开了,救世济民之念早已荡然无存,白居易已无热情继续在名利场竞逐。

开成四年(公元839年),68岁的白居易作七言律诗《对镜偶吟赠张道士抱元》,诗人谈到自己的养生之道并非依赖丹药,而是思想上的圆融汇通,“今日逢师虽已晚,枕中治老有何方”,[36]借酒浇愁从来不是白居易排忧解难的良法,晚年的他,各种疾病接踵而来,更加令其难以忍受的是眼疾使其不能再看书了,肺部的疾病也愈成沉疴,常年卧病在床的他,不再计较满头的白发,只是静静地倚枕回味《老子》中的至理名言,养生度年。

四、白居易对镜诗的思想底蕴

纵览白居易的对镜诗,从早年间对白发的敏感和警惕中,可以看出他实际上功名之心过重,深受儒家入世思想的习练,以至于对身体状态与政治进阶之间的失衡状态异常戒惧,此时的对镜诗表露出他对羸弱的身体带来的困顿非常地痛苦。以校书郎、左拾遗等闲官登上官场的白居易,一心为公,终日惕惕,面折君过,然权要的诋毁和屈抑,使他长期流任南方各州,久离朝阙。自56岁还朝之后,功名利禄之心已经不再热忱,转而依赖佛老遁逃养生。

(一)儒家的积极入世

白居易出身于深受儒家思想影响的家庭,据《旧唐书》本传载,白居易祖父白锽、外祖父陈润、父亲白季庚都是“明经”出身,其母陈氏在白父早逝后,亲执教鞭,“诸子皆以文学仕进,官至清近”。[37]从这样一个书香门第中走出,白居易自然深受濡染。经慈母教导和苦学,天资聪颖的白居易27岁中县试,28岁过州试,29岁及第,他在早年的诗歌中明确以“儒家子”和周孔门徒为立身之本,渴望平流直进,为国立功,“仆本儒家子,待诏金马门”(《郡中春宴因赠诸客》),[38]儒家思想也成为他一生秉持的要旨,是他立身行事之本。写于元和十年左右的《与元九书》便明确地表达了他愿终生以周孔信徒自居的志向:“仆志在兼济,行在独善”,[39]谨遵“兼济”与“独善”之道。

因此,他早年的对镜诗中明确表达的对身体变化的敏感,并不意味着诗人仅是看重形体外表之人,他是对苦痛交加的身体难以支撑自己在政途披荆斩浪而感到忧伤。他在《赠友五首》其一中写道:“一年十二月,每月有常令。君出臣奉行,谓之握金镜。”[40]“握金镜”,典出刘孝标《广绝交论》“盖圣人握金镜,阐风烈”,李善注引郑玄云:“金镜,喻明道也。”[41]积极入世的白居易并不把镜子当成自照或照人的工具,其隐喻义更指向致君尧舜。职此之故,身体上一丝一毫的拖累都令他痛苦懊悔,正如《照镜》所写:“皎皎青铜镜,斑斑白丝鬓。岂复更藏年,实年君不信”,[42]这与孔夫子慨叹流水不居、不舍昼夜的仓惶之感何其相似。经过刻苦攻读进入仕途的白居易急切渴望以赤诚之心报效朝廷,故对难测的未来和身体健康异常地关注,如此多的对镜诗并非偶然。

(二)道家的追求长生

在唐代,道教受到李氏皇族的特别尊崇,“老子”李耳被皇室奉为远祖,道教实际具有“御用宗教”的色彩。白居易也与道教渊源颇深,早在永贞元年(公元805年),三十出头的白居易曾在长安华阳观居住,写下了以华阳观为主题的多首诗歌。其中的《崇里观居》云“何必待衰老,然后悟浮休”“何以明吾志,《周易》在床头”,[43]表达了安于现状、不贪名利、清心寡欲、无拘无束的思想追求。

元和十年(公元815年)被贬江州司马后,白居易筑草堂于庐山香炉峰与遗爱寺之间,与同在庐山修炼的道士、炼丹师多有交往。在《赠苏鍊师》中,他写道:“两鬓苍然心浩然,松窗深处药炉前。携将道士通宵语,忘却花时尽日眠”。[44]李唐王朝思想开明,兼容儒、释、道,文人大都三教并习,白居易亦然。白居易的身边也有很多道友,如吴丹、崔玄亮、元稹、李建等,诗集里还保留着很多与道友唱和交游的诗篇。不仅如此,他还研习道经,服食炼药。诗人在《宿简寂观》中写道:“何以疗夜饥,一匙云母粉”,[45]有服食以求长生的实际举动。

除了对《周易》《老子》《庄子》等著作极为熟稔之外,白居易还努力钻研其它道教经典,诸如《周易参同契》《黄庭经》《真诰》等。《对酒》一诗就表达了他学习丹经、修炼金丹而无所成就的遗憾:“漫把《参同契》,难烧伏火砂。有时成白首,无处问黄芽”,[46]但这的确反映出他追求长生的愿望,正是有较为强烈的生命意识,有强烈的长生追求,他才在对镜自照时,更加注意容颜肌体的变化,并通过诗歌呈现。

(三)佛家的随缘任运

白居易儒、释兼通,自号“香山居士”,即与佛教因缘匪浅。他熟悉佛经,曾做过整理佛经的工作,也曾拜高僧佛光如满和尚为师,并于香山结香火社。被贬江州期间,他“与凑、满、朗、晦四禅师”交好,参佛法“兼秉大乘金刚宝戒”,死时遗命家人将他“葬于香山如满师塔之侧”。[47]可见,白居易终生向佛,是一个虔诚的佛教徒。

一心向佛,不仅帮助他弥合在政治倾轧中所受的创伤和痛苦,而且能够在时过境迁之后助其抚慰心灵疤痕,抚平伤口和脆弱地带,躲过激流猛浪,并安然地度过余生。在对镜诗中,他也不止一次写过自己通过对修道和坐禅的反复比较之后,心向佛教的心愿,如《眼暗》所写:“夜昏乍似灯将灭,朝闇长疑镜未磨”“千药万方治不得,唯应闭目学头陀”。[48]

白居易一生身患多种疾病,与“药”结下不解之缘,然药石只能治疗体表之痛,却难以消弭持久的内心痛苦,夜深人静之时,闭目养神,以苦行僧的修炼之术求得心灵安静,无疑是一条通途。白居易之所能够高寿而终,与其在思想信仰上的及时回转,遵从释教的随缘任运之道有密切关联。

五、结语

白居易在《醉吟先生墓志铭(并序)》中总结一生的出处行止,云“幼好学,长工文,累进士、拔萃、制策三科,始自校书郎,终以少傅致仕,前后历官二十任,食禄四十年。外以儒行修其身,中以释教治其心,旁以山水风月、歌诗琴酒乐其志。”[49]他早年为病躯忧愁,晚年幼子丧亡,失去继嗣,政治生涯并不一直处于顺畅状态,近十年流徙外任,本就敏感纤弱的性情更趋于麻木,他的对镜诗真切地反映了身体、思想和心理上的变化。

早年用世之心强烈,面折君过,但对镜面对丛生的白发,忧惧之心陡生;中年外放南方诸州,远离朝阙,这对言官出身、咨诹君侧的白居易而言,是极难忍受的人生挫折,故“览镜自照”,感时、伤逝之意,历历可见;56岁还朝之后,政治境遇平稳顺遂,心向老庄和佛禅,对镜诗中多见旷达放任、养生延年的潇洒姿态。