1814—1902 年山东南运河沿线湖泊水位量测考察

毕鲁瑶

(浙江大学 人文学院,浙江 杭州 310058)

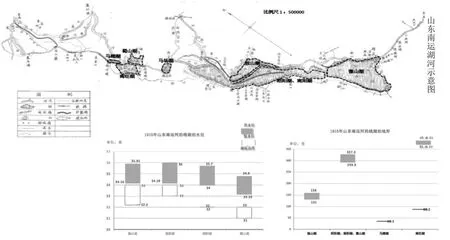

咸丰五年(1855 年),黄河在河南开封铜瓦厢决口北徙,黄河经山东东阿、寿张,横贯运河,夺大清河入渤海。自此,山东运河以黄河为界分为南、北段。黄河改道,特别是漕运废止之后,山东运河问题愈发严峻。民国文献记载:“(运河)久已失修,以致堤岸残破,河身淤塞,诸湖淤垫,吐纳之效既失,向之依为水利者,今且泛滥为灾”[1]。1914 年,山东南运湖河疏浚事宜筹办处成立,在“治水工程必先从测量入手”[2]的水利规划逻辑主导下,当年1 月至8 月专业测量人员运用科学手段对山东南运河区域湖、河的水文状况进行实地测绘。山东南运河沿线的北四湖(南旺湖、蜀山湖、马踏湖、马场湖)、南四湖(南阳湖、独山湖、昭阳湖、微山湖)是山东段运河的重要水源,1914 年南运湖河疏浚事宜筹办处的测绘特别关注诸湖地形、水准、深浅(图一)等问题,测绘数据不仅为运河治理提供科学佐证,同时对复原民国初年山东南部运河、湖泊水环境情况具有重要价值。早在19 世纪,清政府以通运为目的,为保证山东段运河工程的稳定运行,对北四湖、南四湖进行了持续的水文测量活动,留下了大量的关涉湖泊(水柜)的水位记录。

清代之前,官方或民间为了服务农业生产,采用水志、水尺、水则测量江河水位。清代在江、河、湖泊设立的测量水位的工具被称为志桩,“志桩之制,刻画丈尺,所以测量河水之消长也”[3]。与前代有所不同,清政府的水位测量是黄、淮河流治理的重要环节,黄、淮河水位测量与洪灾预警相结合,进而形成覆盖全流域的水报制度。清代大河流域的水位测量呈现出制度化的趋势,学术界对清代志桩测量水位及相关制度颇为关注,相关研究主要涉及两个维度。其一,阐述志桩设立、运行的历史过程,代表性成果有:张建、满志敏《清代黄河水位量测与洪灾预警制度运作》(《自然科学史研究》,2015 年第3 期);季祥猛《洪泽湖水志考略》(《淮阴工学院学报》,2014 年第6 期)等。其二,通过志桩测量下的水位记录复原水情,解释环境演变,例如:史辅成、慕平、高治定《清代青铜峡志桩考证即历年水量估算》(《人民黄河》,1990 年第1 期);潘威、庄宏忠、李卓仑《1766—1911 年黄河上中游5—10 月降雨量重建》(《地球环境学报》,2011 年第1期);郭树《洪泽湖两百年的水位》(《水利水电科学研究院科学研究论文集》,水利电力出版社1982 年)等。原有研究多集中在黄河、淮河的上中游,对运河体系下的水位量测及运作状况的考察相对薄弱。

在河务奏报档案等文献中,1814—1902 年间山东南运河沿线北四湖、南四湖的水位数据得到较好保存,数据的连续性较好。由于北四湖、南四湖在清代作为运河水柜(水库),是山东段运河的主要水源,故而水位记录能够体现湖泊水情环境的变化;同时水柜是运河的重要工程环节,水柜水位测量的运作细节,能反映出清廷运河工程治理特征。本文基于上述水位数据,以清政府在山东南运河沿线北四湖、南四湖进行的水位量测为切入点,考察水位数据出现的历史情境,即清代山东南段运河工程管理中的湖泊(水柜)水位测量活动规章的形成契机;关注水位测量在运河体系下的运作状态;通过分析北四湖、南四湖水位变化趋势,探究湖泊水环境变化与清代中后期运河工程治理之间的联系。

图1 1915 年前后山东南运河湖情形图

一 渐成例章:山东南运河沿线湖泊水位量测制度化

从乾隆年间河务官员的奏报中可见到关于山东南运河沿线北四湖、南四湖水位尺寸的记载。乾隆十一年(1746 年),东河总督完颜伟因当年五、六月间兖州府大雨,汶、泗、府河大涨,奏报蜀山湖、南旺湖、微山湖具体涨水尺寸[4],此类水位奏报多是作为异常气象情况或河道决溢引起地区灾害的证据。据乾隆五十年(1785 年)东河总督兰第锡奏报:“本年八闸大挑工竣,三月初五日启坝之时,微湖存水尚有一丈三尺二寸。……截止四月二十九日,微湖存水八尺六寸四分。……细查逐日报单,三月初五日启坝至四月二十九日,统计五十五日,微湖消水一尺六寸八分,计每日消水二、三、四分不等”[5]。微山湖水位在闸坝启放后的时间段内具有逐日奏报的特点,但清政府在制度层面将水位量测、奏报规范化应始于嘉庆年间。

道光《滕县志》,民国《济宁直隶州续志》《沛县志》记载,嘉庆十六年至十八年(1811—1813 年),山东南运河区域发生了持续性的旱情,这可能是导致微山湖等水柜低水位的重要原因。对于水柜的异常低水位,嘉庆帝斥责时任东河总督李亨特“贻误漕运”“疲玩耽延”,见于嘉庆十九年(1814 年)二月的一则上谕:

江南邳宿运河,向赖东省微山湖瀦水济运,定制夏秋间收水一丈二尺,以资次年铺放,即遇水短之年,亦总收至九尺一丈以上,从无不敷铺灌之事。兹据吴璥等奏,勘查微山湖,本年仅止湖心存水二尺及一尺九寸不等。实从来所未有。而毗连微湖之南阳、昭阳及东岸独山湖,又皆淤成平陆,更无可导引之水。此皆系李亨特在任时因循贻误,疲玩耽延,厥咎甚重……李亨特著传旨拿问。交吴璥、同兴派委妥员迅速押解来京,交刑部治罪。[6]

该上谕中“定制夏秋间收水”“从无不敷铺灌之事”等语,表明清政府长期掌握以微山湖为代表的山东南运河沿线湖泊水位尺寸,且规定了湖泊的具体蓄水尺寸。此次低水位事件,嘉庆帝认为微山湖水位是可控的,只要河督悉心办理,便能“克符定制……人事既尽,亦必能感召天和,有备无患”[7];而达不到规定蓄水尺寸,则是由河督等官员未能尽职尽责所致。嘉庆帝认定东河总督应对嘉庆十八、十九年(1813—1814 年)水柜蓄水量不足承担责任,并未考虑气候干旱造成的影响以及李亨特试图引黄入湖、新建闸坝缓解水量不足的努力,最终将李亨特“先在部枷号半年,再发往黑龙江效力赎罪”[8]。

李亨特被惩处后不久,嘉庆十九年(1814 年)的一则诏令宣明:“湖水所收尺寸,每月具奏一次,注明旧存底水若干,新收长水若干,开具清单呈览”[9]。民国水利史专家武同举认为:“嘉庆十九年谕令,淮运湖河水势按月奏报,日久亦成例章”[10]。由此可以推定,自嘉庆十九年(1814 年)山东南运河沿线诸湖水位逐月奏报成为清政府运河管理事务中一项制度化举措,这可与史料中保存的1814年之后系统性、连续性的水位记录相佐证。

北四湖、南四湖水位奏报具有自下而上的完整程序。嘉庆十九年(1814 年)之前,水位信息的奏报人包括东河总督、南河总督、两江总督、山东巡抚、河南巡抚以及临时巡视河务的中央官员。嘉庆十九年至光绪二十八年(1814—1902 年)88 年间水位信息的奏报人均为东河总督。就运河河政制度下的官制及官员职责设定,东河总督辖山东运河道,山东运河道下辖泇河厅、运河厅。厅下辖沿湖各县县丞、主簿有管理湖水蓄泄之责,如峄县县丞专以蓄微山湖水职,滕县主簿、沛县主簿以收水入湖为职[11]。以东河总督李逢亨的奏报为例,嘉庆二十年(1815 年)十一月,“兹据山东运河道……查明十月份各湖存水尺寸”[12];嘉庆二十一年(1816 年)七月,“又接泇河同知……禀报,微山湖截止本月初六日,共存水一丈八尺四寸”[13]。据此大略可以推定,北四湖、南四湖湖泊水位奏报程序自下而上为:县丞/主簿——厅(泇河厅/运河厅)——山东运河道——东河总督——中央政府(皇帝)。

嘉庆十九年(1814 年)是山东南运河沿运湖泊水位量测的关键时间点,自此山东南运河沿线湖泊水位奏报正式成为运河管理中的一项规章制度,中央政府能较为及时、准确、全面地掌握水柜蓄水尺寸,显示出中央政府对运河事务的管控趋向细节化,且愈加严密。那么清政府为何要测量北四湖、南四湖水位,其水位测量活动有何独特之处,水位测量在运河—湖泊管理体系中发挥怎样的作用?

二 山东南运河沿线湖泊水位测量的运行实态

山东南运河主要水源为汶泗水系,年径流较小,季节分布不均,泥沙含量大,造成该段运河水量不足。为解决水源问题,明永乐年间,“于汶上、东平、沛县并湖地设水柜、陡门”[14],至雍正年间山东南运河沿线湖泊均视为蓄水济运的水柜,北四湖、南四湖以天然湖泊充当运河水柜,乃是通过在河—湖交汇处设立闸、坝等工程设施,并控制闸坝启闭,调控运河—水柜之间的水量蓄泄。具体讲,即“涨则减之入湖,涸则开之入河”[15]。闸坝启闭的时机,则参考志桩所测得的水位尺寸。《大清会典》指出,志桩的作用是测量蓄水、泄水水量:“凡蓄水,测其水之高下而蓄焉,放水亦如之,皆测以志桩”[16]。闸坝与志桩相配合,实现对运河—水柜水量蓄泄的调控。

闸座、志桩的协作机制体现在微山湖的水位奏报中。从相关奏报记录基本可以确定微山湖的志桩位置在湖口闸(今山东省微山县韩庄镇),嘉庆十八年(1813 年),东河总督李亨特奏报中称微山湖水位“探量湖口闸出水尺寸”[17]。道光九年(1829 年),包世臣经过湖口闸时记录了志桩的样式,“湖口闸,临湖靠坝墙作坝基,筑拑口坝,挺入湖中以节溜势,闸北金刚墙有志桩,以丈四为筑数,现存水丈二尺九寸,而闸河水面低于湖面四尺许”[18]。湖口闸是微山湖湖水入运的重要水口,微山湖水经湖口闸宣泄八闸与江南邳宿一带运河。湖口闸志桩设立的目的是对微山湖蓄泄水量进行监测,以便精确控制闸座启闭,实现运河—水柜水量的相对精准的调配,保证湖口闸以南运河具有足够通航的水量。

微山湖志桩位于控制济运水量的闸座附近,表明该湖泊水位量测服务于蓄水济运的目的。基于水位测量与入运闸座间的关系,清廷对微山湖、蜀山湖、马踏湖、马场湖、南旺湖有明确的蓄水尺寸设定,即“定志收水”(表1),又作“定制收水”,应当是官方为北四湖、南四湖这样的运河水柜泄水济运规定了水量。北四湖、南四湖中南阳、昭阳、独山湖三湖“水无定志”[19]。与存在“定志收水”的诸湖不同,独山湖由“隔堤水口入运”[20],南阳湖、昭阳湖南入微山湖入运,即在湖水入运处均未设立闸座、斗门以控制水量。进一步说明在北四湖、南四湖设立志桩,测量水位目的是控制入运水量。清廷为运河—水柜水量蓄泄订立了一个可量化的指标,当能为运河—水柜体系化管理、运行提供便利。

表1 山东南运河沿线湖泊定志收水与闸座统计表[21]

黄河、淮河的志桩除了指示现存水位外,上游志桩测得的水情信息还通过国家驿传体系传递至下游,使上下游间得以协同地防洪、御险。山东南运河湖的志桩在与邻省间协调运河水量、保障漕运方面发挥了重要作用,嘉庆二十三年(1818 年)黎世序在“奏蓄水挑河严闸利漕一折”中谈道:“东南两河臣衙门俱有逐日水报可查”[22]。这里的“水报”关涉微山湖志桩、山东运河与邳宿运河的交界处黄林庄志桩间运河水量的调节。

由于微山湖地跨山东、江苏两省,是江苏境内邳宿运河的重要水源,山东、江苏两省因运道水量调蓄而龃龉频生,“邳宿运河,别无来源,专仗微山湖水灌注,以济重运,是江境之利济与否,其权实操自东省。从前每因铺水不足,互相委咎”[23]。为解决两省因运河水量而出现的矛盾,乾隆五十四年(1789 年)在运河苏鲁两省交界黄林庄设立志桩,以水深五尺为运河规定水量。嘉庆十六年(1811年)在台庄闸东墙旱石嵌凿红油记与黄林庄志桩水平五尺之数呼应。红油记除关乎江苏挑浚运河外,更与山东境内微山湖等水柜启板泄水密切相关,山东、江苏两省规定:“重运渡黄后,咨明东河启放湖口新旧两闸敞板三昼夜以后,仍留漫板水源接济。务使台庄闸水平红油记定志长河即一律水深五尺,足敷粮船行走。如水势已平红油记,而漕船仍有浅阻,责在江镜。如水势未平红油记而粮船致有浅阻,责在东境。此东南二省历年铺水之章程也”[24]。黄林庄志桩、台庄红油记的作用在于测量运河水位,保障漕船通航,而要实现运河的通畅不能不顾及微山湖等水柜的运作。嘉庆十七年两江总督百龄在奏疏中明确:“(黄林庄志桩、台庄红油记)不足五尺之数,咨会东省添启湖口闸板增符定制,如志桩存水已足五尺,而邳宿运河或有浅阻,即将该管道厅及工员等严参,断不容办理,草率借词推诿”[25]。

前文提到的嘉庆十八年(1813 年)微山湖等水柜的低水位引起了江苏对其境内运河通畅的担忧。两江总督百龄称:“东省自启放独山湖水,仅于两省交界河道四十余里陆续长水一丈七寸,直至三月十五日头帮将出江境之际,东省所放微湖铺水始行下注,至十七日三昼夜间,比较黄林庄志椿,共长水二尺三寸,已不足五尺之定数。……据徐州镇道禀称,东省台庄下严板十三块,又无漫板水下注,恐重运不免稽滞”[26]。江苏方面以黄林庄志桩水位不达定志指责山东未履行向下游泄水的责任,嘉庆帝对此的反映的是:要求东河总督据实详奏“东省微湖自启放后究竟消水若干,存水尚有若干,现在办理情形是否足资挹注,两无延误”[27]。可见为保证运河的通航顺畅,微山湖水量及其泄水情况在山东、江苏两省的运河管理中均占有十分重要的地位。

运河在山东、江苏交界地带,从北至南依次设有微山湖湖口闸志桩——台庄闸、清河闸红油记——黄林庄志桩,形成了一套相对完整的运河—湖泊水量监测、协调体系,可以视为山东南运河区域湖、河之间的水报。通过完善运河—湖泊水报规章,并依据志桩确定相邻两省各自的权责,表明清廷对这一地区运河水利管理体系化加强的趋势。清政府在北四湖、南四湖设置志桩量测水位的目的是调蓄运河—水柜之间的水量,故而将志桩设在调控运河—水柜水量的闸、斗门处,并规定蓄水尺寸。不同志桩构建起水柜与运河水量之信息监测、传递的水报体系,中央政府能及时、准确地掌握运河—水柜的环境信息,同时地方得以在明确的规章下规范、自主地调控水量。

三 山东南运河沿线湖泊水位信息分析

自1814 年到1902 年漕运废止,88 年间北四湖、南四湖水位逐月呈报,共保留了7000 余条水位记录数据。其水位尺寸除与维系运道通畅的闸坝启闭密切相关外,也必然受到相关河流、气候等因素的影响。对此水位记录进行分析,可以在一定程度上还原此时间段内运河水情环境,进而透视运河的运行状况与清廷运河—湖泊治理特征。

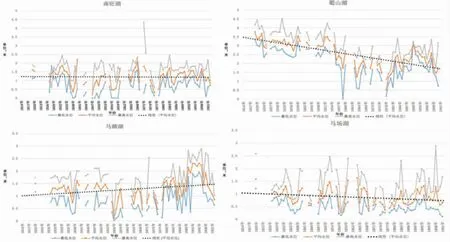

通过分析北四湖、南四湖逐年最高、最低、平均水位(图2、图3)年际变化,可以发现如下三点特征。

图2 1814—1902 年北四湖水位年际变化示意图

图3 1814—1902 年南四湖水位年际变化示意图

一是最高水位年际变化与黄河决溢。北四湖(特别是马踏湖、马场湖)1855 年后高水位区间出现的频率增加,此与1855 年黄河改道北流后漫流区域从铜沛北移至山东境内,1889、1892、1898、1890 年黄河在山东境内多处决口的历史事实呼应。1851—1855 年、1871—1873 年南四湖最高水位处于高值区间,与之相关的历史事件是:1851 年,黄河决砀山蟠龙集,黄水漫入微山、昭阳等湖;1855年,黄河在河南铜瓦厢改道,黄河穿运;1871 年,黄河决于郓城东岸,由嘉祥牛头河泛滥济宁,漫入南阳、微山等湖;1873 年,河决东明之岳新庄,冲漫牛头河,由南阳湖入运。当黄河发生决、溢,北四湖、南四湖出现水位急剧升高的现象。

二是最低水位年际变化与气候因素。干旱对北四湖、南四湖的水位影响明显。1856 年,南旺湖、蜀山湖、马踏湖、马场湖水位较低,其余各湖也处于低水位区间。据光绪《山东通志》记载,该年山东省58 州县出现旱情,鲁中、鲁南为重灾区,中央气象局气象科学院主编《中国近五百年旱涝分布图集》[28]将1856 年标为“旱”(持续数月干旱或跨季度旱,大范围严重干旱)。1876 的低水位与当年山东全省97 州县出现春夏大旱相对应。山东南运河区域出现较大规模的旱情时,北四湖、南四湖水位变化呈现低值区间。

三是平均水位及其平均水位的年际变化趋势。1814—1902 年北四湖(除蜀山湖)、南四湖水位变化趋势较为平稳。

上述数据分析呈现出一个重要问题。短时段内,剧烈性的河流(尤其是黄河)改道、决溢,气候的干旱对湖泊水位变化有明显影响。但长时间段内,诸湖水位保持了相对的稳定性。特别是咸丰五年(1855 年),黄河结束了700 余年的南流,改道流经山东境内,之后20 余年间漫流于山东西部,此次改道对黄河下游的环境影响堪称剧烈。但为何在湖泊年际水位变化上却表现得不甚明显,或许在考量运河工程管理后,可作如下推断。

1855 年,黄河铜瓦厢决口后运道几经反复,“咸丰五年,黄河北徙,截断汶流,运道梗阻,值军务未平,改由海运,河运停止者,十有余年。至同治四年,始复试行河运,筹修运道”[29]。黄河北徙造成山东南运河河道淤积等问题愈加严重,同治十年(1871 年)正月,两江总督曾国藩详细描述了河道困境:

峄县境内大泛口,该处为山水经由之所,一遇暴涨,则迅流急湍。迨水退之后,则沙淤停积。今年漕船行经该处,水深不及二尺,河底碎石纵横,最碍舟行。……自大泛口而北,则有滕县境内之郗山口,该处为入湖要道,浅而且窄。又有微山湖内之王家楼、满家口、安家口,独山湖内之利建闸,南阳湖北之新店闸、华家浅石佛闸、南旺闸,分水龙王庙以北之刘老口、袁口闸,处处淤浅。[30]

对此曾国藩提出,在山东段运河“逐段勘明,一律挑深”。同治十年(1871 年)八月黄河又在郓城东南侯家林决口,决口后黄水直接灌入南旺湖,影响南阳湖。对于此次直接影响山东运河的决口,山东巡抚丁宝桢、河道总督苏廷魁认为,保护运道应急筹堵筑:“若不急筹堵筑,则来年大汛盛涨,泥沙俱下,河湖全行淤塞,南路运道必废,大局何堪设想”[31]。清廷支持堵筑决口,恢复河道:“山东侯家林决口关系运道民生,亟应及早堵塞,不容稍涉迟缓。……将淤垫运道,一律疏浚,毋稍延误”[32]。同治十一年(1872 年)二月,侯家林决口合龙,运道恢复。同治十年的山东南运河本就水量不足,淤积严重,又发生了侯家林决口加剧了运道问题,况且堵口是新河道上的首例另案工程,现实操作中存在争议[33],但为恢复河运,清廷仍旧迅速堵口、挑浚运道。侯家林决口事件表现出清廷在突发性河道危机中试图维持运道畅通的努力。光绪年间山东南运湖河挑浚工程持续进行:光绪三年(1877 年),挑挖山东运河厅属……长河四千三百六十丈,泇河厅属……长河及引渠七千五百五十八丈[34];光绪十二年(1886 年),对“淤浅日甚”“不敷铺济”的微山湖,“或河系砂礓,或淤垫太甚”的大泛口、三汊口、十字河、开河、靳口、袁口、安山一带,“新淤”的十里铺、陶城埠口门“大加挑浚”[35]。

1855 年黄河北徙,山东南运河在新的水情之下困难重重,漕运规模大减,“部臣所以不肯轻废河运者,亦因成法不可轻改,图事不可畏难,具有远虑”[36]。清廷治河、保漕的水利管理理念[37],难以被彻底放弃。清代数百年来形成的体系化、规模化的运河体系仍旧靠着工程措施的修修补补来勉力维持。在此影响下,北四湖、南四湖保有运河水柜功能,故而水情就年际变化状态上保持了一定的稳定性。

山东南运河沿线湖泊的水位记录一定程度上再现了1814—1902 年山东南运河区域的水情变化情况,较为直观地反映了黄河决溢与气候干旱对湖泊河水环境产生的影响。水位数据较为稳定的年际变化状态背后是清廷运河水利治理的持续努力。制度运行下的运河治理,为山东南运河流域创造了相对稳定的水环境状况。同时不能忽视,黄河决溢及严重的旱情是一般性的工程设施所无法应对的,因而会出现短时间内的水情急剧变化。

四 结语

江河水文研究,多是通过挖掘文献资料中的水文信息,结合地质、考古等信息,复原降雨、水位、流量等水文要素,典型性研究如通过对树木年轮宽度变化的分析,研究所在区域气候、水情、墒情的历史情况,推求江河水文信息。例如,将黄河志桩水位尺寸与上游树轮记录进行对照,形成多站点径流序列,进而相对准确地复原黄河水文现象,可参见史辅成、易元俊《黄河洪水考证和计算》(《水利水电技术》,1983 年第9 期)。古水文、古湖泊研究要求尽量排除人为因素的侵扰[38]。19 世纪北四湖、南四湖受到黄河决溢及周边人类活动的影响,虽然水位记录难以重现自然科学意义上的湖泊演变,但可以呈现出1814—1902 年间山东南运河区域运河—湖泊水环境变化与清政府治河、通运的水利治理策略之间的关系。

清代,国家秉持竭力治河、通漕的“祖宗之法”[39],在水利衰败的嘉道年间,清廷仍努力将黄河、运河置于掌控中(可参考Randall A.Dodgen.Controlling the Dragon:Confucian Engineers and the Yellow River in Late Empire China. Honolulu:University of Hawaii Press,2001),清政府对运河工程的治理,运道的维护愈发规范、细密。1814—1902 年山东南运河沿线湖泊志桩水位量测,较之前代水志、水尺、水则测量江河水位的活动,未曾在测量技术层面取得明显的革新与进步。然而,清廷为水柜(水库)的水位测量及水位信息的传递制订了规范、严密的运河—水柜水量测量规章,通过精细化的运河管理与统筹,建构起以控制水量为目标的运河—湖泊水报。技术与制度是水利活动的基本要素,北四湖、南四湖是山东运河重要的供水工程,清代有效的湖泊(水柜)的水位测量活动,透视出国家重视技术、严密管理制度的大型水利工程治理的逻辑,国家的深入干预在清代山东地区黄河、运河地带水环境变迁中的作用不容忽视。