清代皖江救生组织与基层社会控制

李鹏鑫

(安徽大学 历史学院,安徽 合肥 230039)

康乾时期是中国传统社会后期,“一个健全的、能持久的政治必须是上通下达,来还自如的双轨形式”[1],该观点认为明清以来皇权在县级以下基本由士绅等民间势力控制。随着市镇商品经济异军突起,绅商阶层开始有足够的经济实力襄助救生善举。士绅对基层社会的利益整合,一方面在官民冲突中充当“官民中介”的角色协调矛盾;另一方面表现在对基层社会公共事务的承担上。士绅以“私人主导”模式管理救生组织等公共事务。事实上,士绅之所以能够在此等公共事务中发挥较大作用,乃是官方主动“让渡”的结果。不同于自上而下的研究模式,“正式的皇权统辖只施行于都市地区和次都市地区。……出了城墙,统辖权威的有效性便大大地减弱,乃至消失”[2]。从基层社会治理而言,受政治资源所限,中央政府只能对基层社会实行“间接”管理。关于水上救生研究,蓝勇等学者已有不同程度的涉猎,具体可参见蓝勇《清代长江上游救生红船制初探》(《中国社会经济史研究》,1995 年第4 期);蓝勇《清代长江上游救生红船制续考》(《中国社会经济史研究》,2005 年第3 期);杨国安《救生船局与清代两湖水上救生事业》(《武汉大学学报》人文科学版,2006 年第1 期);吴琦、鲜健鹰《一项社会公益事业的考察:清代湖北的救生红船》(《中南民族大学学报》人文社会科学版,2007 年第4 期;杨斌、邓子纲《清代洞庭湖水上救助事业与社会成效研究》(《社会保障研究》,2015年第4 期);杨伟兵、杨斌《清代皖江水上救生事业初探》(《苏州大学学报》哲学社会科学版,2018 年第3 期);唐春生、李鹏鑫《清代至民国初期三峡地区救生船制度之安排》(《三峡大学学报》人文社会科学版,2018 年第2 期)等。他们的研究集中在救生船制,而救生组织研究略显不足。本文拟从基层社会控制角度出发,旨在研究士绅等地方精英是如何在基层社会救生组织中逐渐占据支配地位的,又是如何一步步成为“乡村组织的基石”[3],为区域社会研究增加新的研究思路。

一 “国”与“家”力量此消彼长

救生局首创于先,引手欲援天下溺[4]。大江之上“偶扬风伯之威,帆樯失利,遽受波臣之厄,昏暮无援,好义者所以有救生局之建也”[5]。自唐以后,在中国的大江大河上就逐渐出现了一些船站,这些船站拥有自己的水驿船,负责对江河上的过往船只进行保护,这些船站具有一定的救生功能。到了宋代,开始创立救生会,救生会有自己专门的船只,其主要功能就是救生。而到了清代,救生局发展到了鼎盛时候,不但功能齐全,而且有完整的规章制度可循[6]。正如J.K.施奥莱克在著作中所述:“沿江城市有许多救生组织,提供救生船,拯救落水者,对溺水死亡者出资掩埋,为穷人提供棺木和药品,以及从事其他的慈善活动”[7]。救起之人带回局中,给换干衣,供具饭食。捞起已死之口及漂水浮尸,须由保甲验明男女、约略年貌、衣服、佩戴各件逐一列具报单,实系无伤尸身,本局方能登册入义冢掩埋。救生组织寄托了人们的仁爱之心,符合儒家仁义道德理念,因而受到官绅阶层的支持。

清初,由于政权不稳,皖江救生组织多由地方官绅创办。顺治七年(1650 年),赴任镇江知府的黄道咸在桐城老洲头遇险,设救生船,建生生会[8]。康熙六年(1667 年),和州士绅王章等“捐建立生生会,恐有行舟覆溺,令主僧召集水手随时往救”[9]。康熙三十三年(1695 年),“郡伯(知府)李灿在洋山矶生生庵,建设救生船”[10]。然后到雍正二年(1724年)善举诏令颁布,各地已经有不少善会善堂,沿着长江有救生局,有救生船随时救援江上遭船难的旅人[11]。至乾隆四年(1739 年),国力强盛,“各省督抚确查所属地方有险厄之处,应设救生船只者,酌动存公银两,估计修造”[12]。皇权主导下,救生组织由国家财政负担,用马克思的话讲就是“权力也统治着财产”[13]。到乾隆末期,爆发白莲教起义,“(国库)盈余约七千八百万两因镇压叛乱而消耗净尽,镇压叛乱耗资达一亿两千万两”[14]。“以故嘉庆一朝,凋敝之景况见焉。加之教徒扰攘,沿海不靖,先后糜帑数千万,而河道屡决,宣防并急,不特司农竭蹶,即社会经济,亦呈停顿之状态。逊至道光,国力益疲,有清末叶财政上之危机,实已胚胎于斯时矣”[15],这就促使救生局由财政拨款变为地方筹款。正所谓:“善为政者,即一郡国而有利济天下之心,固非方隅之所得限也”[16]。道光二年(1822年),在怀宁,“邑令朱士达复募绅捐建局屋于址,并造太平船两只。二十七年(1847 年),邑绅等重捐建楼屋二重,红船三艘”[17]。道光十四年(1834 年),桐城马踏石巡检陆枚,在戚家矶“创立救生局,造船数艘,大风骇浪,每年全活舟人遇险者无算”[18]。然而在道光末年,爆发于广西的太平天国运动,至咸丰时席卷了长江中下游,致“善举中辍”,和州救生局“咸丰年间,废于贼”[19],芜湖救生局“咸丰间毁”[20],戚家矶及三江口大王庙救生局亦“毁于兵燹”[21]。大乱甫平,官方控制力削弱,民间皆以救生局为义举,“好善之士悯其弗继也”,整合各方社会资源整饬建造,“延士绅以通上下”,作为政府后备力量的士绅在救生局等公益活动中作用更加显著。如同治七年(1868 年),千总杨培玺、乡绅褚登瀛、汪鹏飞、赵思忠、谷应时等创办东梁山救生局[22]。纵观清代,救生局这类组织经历了由官绅倡办到统拨资金,又转型为吸纳民资、与民共理的救生事业。

由此可见,救生组织的建立,并不与专制国家权力相对抗,而是调和民间与官方的关系,以民治辅助官治,尝试建立一种新型的国家——社会关系,在这一过程中,国家权力和民间力量此消彼长。逮乎晚清,士绅管理救生组织,既能为官方所不能为,又颇能补官方之不足。正如有学者认为的那样,19 世纪战乱以前,一切还都保持在“稳定”“均衡”的框架之中,但在双重统治的格局中,“国”的力量在消退,“家”——家族、宗族、乡族、行会的力量在加强,其中士绅的作用更加显著,这已成了不容置疑的事实[23]。国家权力“让渡”部分基层权力于士绅,从区域整体的视野出发,救生局各种权力的运作其实都是共同作用于地域社会,在有限的政治资源之下,士绅作为国家权力和基层社会的联结点,理所应当被视为基层社会的“代理人”。

二 救生组织经费来源与资本运作

救生组织创建与运作都是“凡事进行,非财莫举”,属于“关一方休戚之大者”,所以资金筹措是前提和基础。“道光以前,国家财政,中央主之。咸丰军兴以后,各省习惯,各自筹措,惟以造报为统一”[24]。因而地方救生组织需要“劝导官绅商民殷实之户”大力赞襄,官绅商民在“授人以鱼”的同时,还努力思考和探索“授人以渔”,把输血和造血结合起来,并组成“乡土互助圈”保障救生组织经费来源多元化,以利于这一公益事业持续发展。

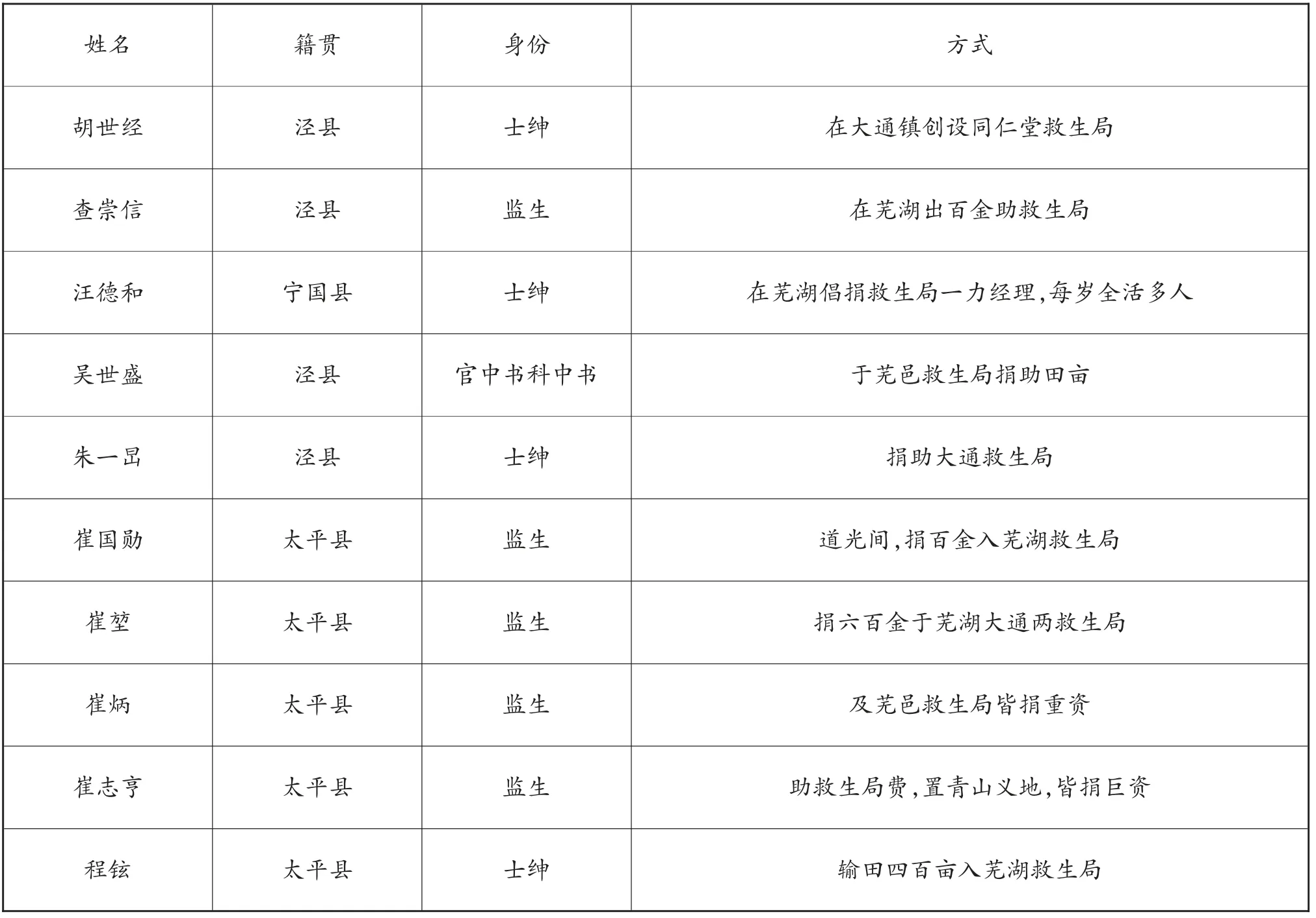

救生组织经费来源有数个渠道,皇权有限时,其主要来源是社会捐赠。“今之救生局,盖救生不能无费,费无所出必劝捐,劝又不得则威力行焉”[25]。道光二十七年(1847 年),在怀宁县,“禀蒙抚藩臬三司及府尊,每岁各捐廉银百金;县尊钱百缗为永远经费……奉布政使何璟捐红船四只,又禀蒙抚藩臬三司岁各捐廉百金,城内外绅商亦常年捐助”[26]。又因公益捐款是商人跻身士绅阶层的捷径之一,虽然经商的主观目的是谋“利”,但是经过儒家伦理修养后可以调整为“义”。既然徽商素有“贾而好儒”的特点,那么受过良好教育的徽商可以“因义生财”,获利后又能“因义而用财”,其价值功能已可与士或仕比肩[27]。有关商人举办义举善事,参与地方公益活动,徽商如黟县史世椿,“在皖于救生局捐钱布,于体仁局施棺”[28]。此外,在大通镇、金陵、汉阳等处亦建有救生局,特造江船专为拯溺之计[29]。经商芜湖的太平人邵廷佐,凡“内河红船局,江口救生局,芜邑育婴堂均为赞襄”[30]。太平、泾县二邑官绅捐助用力尤勤(见表1)。

表1 太平、泾县官绅捐赠救生局一览[31]

官绅合作方面,在芜湖,同治十二年(1873年),“旌泾太三邑旅芜绅商禀请恢复筹集捐款,建筑楼宇曰救生局,设义渡三艘,专载贫民过江;置救生红船三艘,巡游江面,以防不测”[32]。在华阳镇,光绪初,“乡贤何芷舠捐资设立华阳救生局,备木船救助江面失事船只,兼义渡”[33]。在京仕宦陈树屏、余诚格、檀玑、倪文蔚诸公,或献重金,或捐土地。地方贤达,亦纷纷解囊,共襄义举[34]。

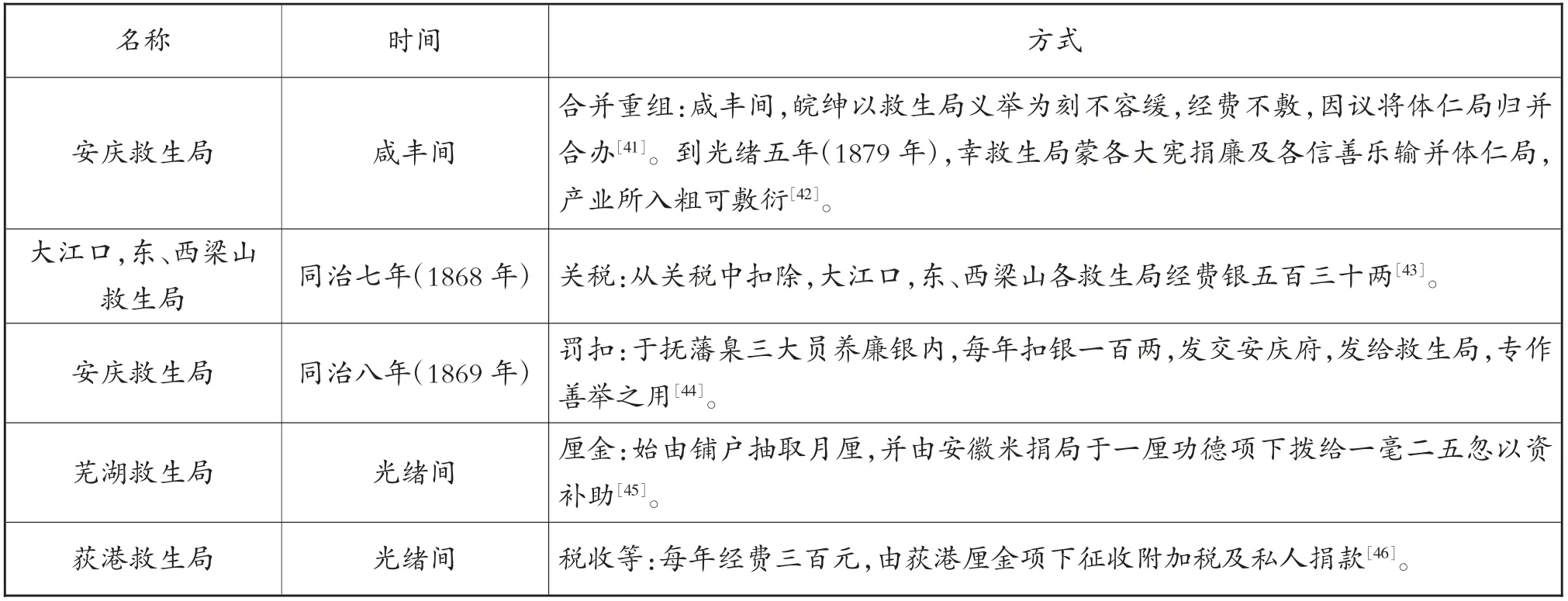

毋庸赘言,捐赠的确是救生局的主要经费来源,但捐赠的不稳定性也带来很大隐忧,为避免“资绌而废”,需要通过积极置备房屋、田地等不动产以及“生息”等方式来稳定及增加收入。早在顺治七年(1650 年),老洲头生生会“捐金置产并本地各姓捐产收息”,从早期的“捐金收息”,到后来“生息”的方式逐渐发生变化。在安庆救生局,道光十二年(1832 年),“奉藩司筹银三千两,发典生息充局用”[35],到光绪元年(1875 年),“对救生局给予借款生息,每年利息收入数十两至七千四百余两不等”[36],以解决经费问题。后又“于局之义山捐款存店生息交局,为岁祀岁修之费”[37]。揆诸实际,“生息”方式收入毕竟有限,房屋及土地等不动产更为可靠。在和州,“乾隆五十二年(1787 年),知州宋思仁复行整理,倡劝捐输陆续置田两处,一在南门外二十三都石家霸,计田十三亩五分;一在西十都孟家山口大许村,计田七十五亩。五十八年(1793 年),吏目刘琛捐圩田一处,在西十五都朱黄圩姚伯帅村,计田五十亩,田租作救生经费”[38]。到光绪间,“置熟田五百三十四亩,岁收租息专作经临等费。嗣因江中突生新洲名雁来洲,杨千总呈请长江巡阅使彭公玉麟,专折奏留局用约田八千亩有奇”[39]。又芜湖内河救生局“置田一千四百余亩,市房五所纳租以为经费,亦相沿由旌泾太三邑旅芜同乡分年执管”[40]。将捐资和“置产收租”“发典生息”等方式相结合,都是为保证救生局“以垂久远”。但必须指出的是,救生局在运作过程中“积久弊生”或“久遭兵燹”,导致经费不敷,官方色彩的罚扣、税收、厘金等项,用以缓解救生局经费窘况(见表2)。

表2 救生局部分经费来源

揆诸史实,通过上述多元化来源筹措经费用于救生船的建造及修缮,舵工水手工食钱、救生奖励及获救者、溺毙者的善后工作等,“局收捐输银钱设立收照,票根编列字号,无论收入捐数多寡,均挨号填照。盖用本局图记交付捐户收执,仍留票根存局备查,以杜假冒,倘有不给收照,冒称本局司事名色在外揽收捐项者,查明随时禀究”[47]。且救生局经费“每年量入为出,不得扯债,负利致善局难于长久,如有赢余,每年正月请凭合邑绅董揭算,谅存余多寡添置田产,不得私借营利,倘有通挪亏短及置瘠产归局董赔认”[48]。此外,救生局还于每月每年作征信录公之于众,如芜湖大江救生局“每月终应将收支各数公同开册,禀宪存案并列榜示局前。年终即将局内通年收存支销并救生若干、掩埋若干以及岁修船只,局用各款,细缮总册三分壹呈,道宪鉴核壹送,县宪备案壹存局备查,当天焚香致祭河神,董等同具文疏申白以昭”[49]。救生局董事在神灵面前宣誓的真实目的是利用民间信仰,以此获得更多民众信任,让民众支持善行[50]。

更为重要的是,在政府财政拮据的窘境下,借用民间力量弥补社会公益之窘况尤为必要,而得到国家权力支持的士绅群体,在协助国家控制地方社会方面发挥着不可或缺的作用。国家强盛时,主要由财政承担救生局经费;咸同兵燹后,救生局经费主要来自官绅商民等社会捐赠,其日常支出由“生息”或房产、田地等不动产租金支付,不敷之处则由官府于税收或厘金中抽取。通过这种官绅商民的“权力网络”结合,在一定程度上使救生局的财政能够自给甚至盈余,为保障救生局的持久运行提供了较为稳定和可靠的资金来源。概而言之,在中国传统乡村公共事务中,官府与民间社会存在一种共生关系,公共事务的治理也因此呈现出一种“官绅共治”的特征。

三 “官督绅办”的管理模式

当地方社会遇到灾荒时,官府往往要倡导社会力量协助救济,在捐资和主持乡赈的活动中,乡绅一般都是主体力量。此外,他们还常常组织兴办一些诸如育婴堂、栖流所、施棺会、救生局之类的慈善机构,以帮助救济鳏寡孤独或残废等一些生活无助的人[51]。这些“在19 世纪的西方观察者看来,士绅似乎往往是有序社会的中流砥柱,不仅以一种家长式的作风引导着农民阶层向更高的道德标准迈进,还无私地推行慈善、管理公共事业”[52]。救生局管理章程的制定、出入经费修艌船只及报销各项公事,由作为“四民之首”和“一乡之望”的士绅共同经理,通过“择家计丰饶,品行端正者”管理救生局,并且“由众绅公立请书禀明列宪在案”。救生局管理方式主要采用轮流经理局事的轮值制以及一人经理数年的董事制,皖省体仁救生二局“在局同人议定施玉泉、何翰垣、舒调笙、汪春圃为外司事,舒慎思、许心田、舒芍圃、程半川为内司事,轮流值月管理银钱出入”[53]。戚家矶救生局则“责成合邑公请绅董一人总理局事,以期划一,不致意见两歧,动多掣肘,所有进出账目均归局董经理”[54]。除委派绅董外,由司事作为绅董助手负责管理舵工水手以及稽查船只勤惰,舵工水手负责水上救生,还有伙夫、杂工、抬夫等善后人员,他们共同构成救生局人员配置。救生局“得委员会同首士设局而督救之”,救生事业下移到地方办理,国家权力通过士绅渗透到基层社会,这主要体现在对人员管理、经费和惩戒等方面。

国家权力选择性介入救生局事宜,官府也认为众绅所请之事“乐善可嘉”,所需经费由救生局自筹,各项管理办法“均属尽善”,同意给救生局“颁发护照给执”“似乎有司不用过问”,但这并不代表士绅和救生组织脱离官府控制。如大通同仁局,“同治元年(1862 年),禀请阁督部堂曾、兵部右堂彭准行在案,饬绅士杜生泉、毕子清经理局务”[55]。若绅董经理有方,由官府予以奖励;绅董营私舞弊,则“公同议撤”,并“委员专司稽查督率”,保证救生局不至因司理者“委靡偷惰”,以致“善举废弛”。在东梁山救生局,兵部侍郎彭玉麟“置备红船数艘,派本处乡董经理之”。然而“历年既久,百弊丛生,又因离城遥远,官宪耳目难周,司事篙工相习成风,若忘其为乘风破浪救人性命而设者”[56]。由“安徽臬宪赵廉访、芜湖道袁观察先后熟商,札委驻系该处之精健,前营陆统带就近督率,严加整顿,期于实事求是”[57]。在救援时如出现绅董延误、遇死不救的情况,“经大宪访查明确将救生局委员撤委,水手人等亦斥革有差”[58]。负责救援的舵工水手应年富力强,熟悉本地水性,由绅董铺户保结司事约束。其他如吸食洋烟、酗酒、争斗、赌博以及救生不力致有溺毙者,甚至乘其垂危故意弄坏,名为救生,实为抢货,察出则立即禀官究办。官府对救生局的选择性权力介入自是毫无疑问,在财务上,官府亦涉足其中。在芜湖,“经办救生局善后各事之绅董二人因侵蚀公款早经撤退,近芜邑尊邹明府查悉该绅亏空公款洋银多至一千二百余元,遂即拘押,捕厅掌责数次仍抗不缴,呈闻明府,拟先将二绅详请革去功名,再行严办”[59]。上述表明尽管救生局由地方士绅支配管理,但仍处于官府的严格监督之下。

官府督率之余,又因救生局地处远离官府治所,耳目难周,由各处巡检司便宜行事。三江口、采石矶、马踏石、六百丈、荻港镇等关津险要、沿江及繁华市镇,这些地方多为巡检司和汛弁驻防之所,依靠他们对救生局进行有效监管。巡检司是县一级政权机构的延伸,“驻关津要害、五方杂处、市镇之地,设弓兵以任巡逻”[60],负责对县以下基层社会的弹压,“凡系缉捕盗贼、盘诘奸伪等项事宜”,均由巡检“解县究治”。在老洲头,生生会事宜“归六百丈巡检经理”,遇有不决之事,“呈明巡检”。到嘉庆二十一年(1816 年),“东乡绅士周苑香、任思安、刘瑶、胡士镛、谢枝、吴聿骏等呈明巡检章祥麟,详请勒令清查出田产二十余石,草厂花息每年绅士等亲往查理,托附近居住之毕志仁吴锡三等经管修整船只”[61]。

巡检司外,另一个对救生局具备监管权力的是汛弁驻防,“江南、江西、湖广地方襟江带湖,广袤数千百里,设立塘汛所,以卫商民、防盗贼也”[62]。各营均派驻兵弁,各守汛地。在桐城,三江口、新开沟、老洲头、六百丈等九汛,“建造营房、木楼、炮台,安设兵丁防守”[63]。救生局所在之地耳目难周,转饬各队汛员就近管理,“耳目既近,稽察易周”,每日平风悬旗开渡,经手散筹,每只不得过四十人,仍限定时刻,不拘人数免稽行旅……红船风大不即巡江,准由汛员秉公棍责”[64]。 其他如“雨雪宵警以偷逸因循不赴,工离其舟缓急无备”,一经查实,由水师汛员棍责,会同地方救生局更换。

“官督绅办”的救生局作为官绅商民沟通连结的纽带,活跃的绅商阶层以其为依托,拯人于惊涛骇浪之间,地方官顺势推广教化,博得官声政绩,士绅阶层则强化其参与公共职能的特权,可谓一举三得,“士存心利物,于人必有所济”。救生组织等公共事务,主要依托基层社会力量完成,从而形成中央政府对基层社会的“部分管理”。如光绪元年(1875 年),安庆东门外救生局“改归官办,旋即改为官督绅办”[65]。“官督绅办”既可以减轻政治资源压力,也在一定程度上赋予基层社会部分自主性,并呈现“制度化”与“官僚化”的特点。英国旅行家约翰立德博士称,“扬子江救生船网是我在中国遇到的唯一忠于职守的官府机构”[66]。救生局由官方给予执照并依律查验,在清理财务、解决绅董“亏挪之弊”以及救生活动中见死不救甚至趁机抢劫等问题,官方的强制性和权威性仍有不可替代的作用,这实质上是一种有效的监控。即使晚清,士绅在救生组织中拥有更多话语权和自治权,但依然无法脱离官府的监督和控制,他们的性质依然是“官督绅办”,并没有真正独立于官府之外。

四 结语

纵观清代,皖江救生组织的创设、经费、管理等都离不开士绅的身影,不可否认的是作为传统中央集权国家,自上而下强大的皇权容易掩盖士绅等民间力量在基层社会的作用,但是这一情况在晚清发生了巨大转变。洪杨之乱导致中上层统治趋弱,为士绅提供了更为广阔的政治舞台。“自寇乱以来,地方公事,官不能离绅士而有为”[67],这句话常被学者用来作为晚清绅权扩张的证据之一,扩张的绅权是政府不得不面对的问题。随着中央集权的弱化,士绅等在地方拥有更多自治权和话语权,逐渐成为民间的代言人,客观上辅助了民间自治运动。1909 年,清政府颁布《城镇乡地方自治章程》,涉及救生局等自治慈善事务,救生局及其他关于本城镇乡公共营业事项及旧有事业之继续事务,“因本地习惯,向归绅董经办,素无弊端之多事”[68]。一方面救生局等组织作为国家权力延伸到基层社会的触角,承担着民间慈善活动的重任,所以得到官方支持;另一方面因为它是一项善举,又为民众所拥护。通过救生事业等公共事务紧密协作,自我管理,官绅商民在共同的区域社会中相互依赖,在地方治理上取得了丰富的实践经验,这些经验,对于现今同样有着借鉴作用。总而言之,站在一个新的历史起点上,有必要梳理近现代尤其是清代关于县下行政体制设计的经验,以便更好地服务于今天的乡村社会改革。