天塔狮舞运动的文化符号阐释

郭佳佳,宿继光,陈 融

(中北大学 体育学院,山西 太原030051)

塔尔山下孕育的民俗体育活动——天塔狮舞, 在全国各地乃至世界范围内得以广泛表演,以惊、奇、绝、美、险号称为中华一绝。 民俗体育活动通常与一定的仪式相结合,也被称为仪式化[1]的体育活动。 天塔狮舞也不例外,表演前进行一套程序化的祭祖或祭神仪式,仪式的举行对于社会结构、秩序和群众心理[2]会产生重要意义。三国时期的王弼在《周易略例·明象章》中提到:“触类可为其象,含义可为其征”[3]。 天塔狮舞的表演者通过舞蹈、 武术动作和乐器演奏等形式构建富有独特意义的情景,它由多种象征符号组成。 象征符号以一种文化形态所呈现,基于符号学视角,通过深描,透过独特的情景仪式,挖掘天塔狮舞文化符号的逻辑结构和社会现实, 剖析其文化符号的发展之路。

本研究以天塔狮舞的文化符号为研究对象, 选择襄汾陶寺为田野调查地点,陶寺距离襄汾县城约至10km。 距今约10万年前,“丁村文化” 在这里诞生, 孕育出灿烂文明的黄河文化,也是国家级非物质文化遗产——天塔狮舞的发源地。 陶寺是天塔狮舞的发源地,而且具有浓厚的历史文化底蕴,是田野调查地点的不二之选之地。 为此,本人于2020 年5 月深入陶寺,对其展开参与式观察,并对天塔狮舞的传承人、表演者、表演观众和当地居民做了详细的访谈。

1 天塔狮舞的文化溯源

自古,人们祈求通过某种方式或方法与神明沟通,以求解答心中疑惑, 而距今约1 700 余年的天塔狮舞正是在这样的背景下不断发展并丰富了自身的文化内涵与表现形式 。 据汉代班固《汉书》记载:“郊祭,有常从象人四人”[4]。 何为象人? 简言之,就是戴着狮子面具舞蹈的人,这一舞狮起源论述得到了学术界的认可。 此后,“傩舞与狮舞”得以结合。 狮子被人们赋予神学色彩,成为祈祷和敬重的对象。 追溯历史,天塔狮舞具有浓厚的宗教属性,包含有宗教观念:赋予狮以超自然能力,成为祭祀和尊敬的对象;宗教体验:表演前会进行一系列的仪式活动;宗教行为:按照当地习俗,香火、放鞭炮、烧银钱等必不可少,用于祈求风调雨顺等;宗教制度:狮舞的表演具有程序化、规范化和制度化。 伴随历史发展,受当地农民劳作和民族风情的影响,天塔狮舞由原先“青狮子摆象”衍变为以6 只狮子和领狮人的“家文化”表演,表演形式具有地方特色,天塔狮舞运动被赋予“家文化”的理念。

卡西尔从文化哲学的高度论述道:“人不再生活在一个单纯的物理宇宙之中,而是生活在一个符号宇宙之中”[5]。 语言、神话、艺术和宗教是这个宇宙的各个组成部分,构成符号之网的丝线,成为人类经验交织之网。 从原始社会的图腾标识到如今的国旗和国徽,都是不同形式的象征符号。 舞狮的源起深受狮文化的熏染, 在中国传统宗教信仰的影响下得以发展。 当前,衍化而来的天塔狮舞以祭祀、祈祷和追求和谐为,通过板凳、绣球、狮子被和乐器等道具,完成表演,每个环节都具有独特的蕴意。

2 天塔狮舞的象征符号体系

隐喻符号在独特情景仪式中的使用被称为象征方式。 在交流过程中,要想真正实现符号到意义的转变,必定离不开使用者——人。 归根结底,人也是“符号的动物”,人的精神、人的社会、 整个人类世界沉浸在一种很少能被人感知的符号世界中,德李达曾在其文中提到:“从本质上讲,不可能有无意义的符号,也不可能有无所指的能指。”[6]文化是一个社会意义活动的总集合,“文化”全部由意义活动组成。 钱钟书论述到:“‘衣服食用之具’,皆形而下,所谓‘文明事物’;‘文学言论’则形而上,所谓‘文化事物’。”[7]实际上,符号就是意义,无符号即无意义,符号学即意义学[8],也可以说,在人类社会中,传递信息的象征符号必须获得所在社会群体的认可和理解, 一般为其所熟知和理解的习俗规范。 以语言符号和非语言符号为载体,就此对天塔狮舞的象征符号蕴意展开论述。

2.1 天塔狮舞的语言符号

在人类活动中,语言符号作为沟通的媒介,具有较强的应用性和专属性。 各语言符号之间形成的聚合关系,是符号指符的鲜明特征[9]。 替代物和所指事物形成的聚合关系通过隐喻、转喻和双关达到一种“超模拟”的语境。 在民俗体育活动中,以语言形式呈现特定语境的符号有很多, 每一个都有其特定的术语符号。

语言是象征蕴意表述的交流方式, 身体动作也是领悟象征蕴意的主要方式。 天塔狮舞运动的语言符号包含有:动作名称(天塔狮舞动作术语)、狮种类型、语言口令等,在天塔狮舞演艺过程中这些特定的语言符号, 不仅可以反映出民俗体育的性质和特点,也规范了天塔狮舞活动的技术特点和眼球,使之与其它舞狮运动表现出较为明显的区别。

天塔狮舞以“家”为核心,由早期的“青狮子摆象”逐步演变为“母狮下崽、阖家欢乐”的场景。 天塔狮舞的表演动作包含有六大步伐:行步、跑步、盖步、错步、跑步、碎步和颠步。 动态动作包含有:踺子、旋风腿、后空翻和鱼跃前滚翻等,其中,较为经典的动作名称有水中捞月:即位于塔顶峰,两只雌雄狮相互托举交换位置, 身体向斜下方倾斜完成捞月动作; 金鸡独立:领狮人处于最高层,将一条腿抬离至头顶上方,使身体处于平衡稳定的状态,维持大约10s;莲子花开:4 只小狮子攀爬至它的中央位置,侧身面向四方的观众,将远离板凳的同侧手和腿摆向空中;登高望远:6 只雌雄狮分别来至自身的最高处,统一面向公众眺望远方;空中到福:领狮人在塔的最顶端,完成倒立动作, 并用毛笔书写祝福语……每一经典动作都具有独特的指符蕴意(如表1)。 在天塔狮舞的整个活动过程中,领狮人的口令牵动整个表演节奏, 在口令的指引下6 只雌雄狮完成一系列的形态动作和神态动作。 整个表演过程及情节的设计表征出表演者的竞技精神和品质,同时身体动作的演绎,“突破”僵硬的肢体动作,构建独特的情景韵味,无疑充满丰富的趣味。

表1 天塔狮舞动作术语的符指蕴意

2.2 天塔狮舞的非语言符号

人们通过听觉、视觉、触觉和其他感觉在体育活动中所表现得动作具有符号的意义,也称为体育符号的非语言系统[10]。民俗体育天塔狮舞的非语言符号主要表现在6 只雌雄狮运动时的神情、动作技术和服饰等方面。 登塔的成功离不开每个雌雄狮表演者的相互配合。 在听觉触动下,以领狮人和音乐鼓点为主要节奏,扮演者依靠听觉来完成同时起跳等相同动作。 除专用的手势语、哨点和鼓点外,扮演者神态和肢体动作的交流也是作为指符传递信息的重要方式。 每一个动作的完成,都需要队员之间通过长时间的磨合方可成功。

2.2.1 天塔狮舞运动中的听觉音响符号

听觉上的音响指符包含大自然的各种声音, 这些声响直接触动民众心理,显现出特定声响的联想。 比如:电闪雷鸣声和山崩地裂声会给人心理带来一定的恐惧感; 狂风暴雨声会给农民祈求穰穰满家的心理上增添焦虑感;田径跑道上,裁判员的鸣枪声成为运动员开跑的标准。 天塔狮舞运动的音响指符主要以哨声和鼓点声为主。 孔子曰:“安上治民、莫善于礼,移风易俗,莫善于乐”,说明在当时“俗”与“乐”已经有了较为明显的结合[11]。 鼓点声最早出现于原始部落时期,用木鼓和兽皮鼓发出的声响制定鼓语编码,用以传递信息,弥补手势语和呐喊声的不足[12]。 天塔狮舞的整个音乐鼓点往往突出喜庆、欢快的主题,以京剧剧团锣鼓声编制鼓点,钹、木鱼和锣乐器加以结合用来作为信号使用。 在训狮人“哨语”和鼓点的指引下,舞狮运动员或是缓和、或是急促、或是亲昵、或是颤巍的完成一系列高难度动作,使整个表演过程的“惊、奇、绝、美、险”变现的淋漓尽致。

2.2.2 天塔狮舞运动中的视觉神态符号

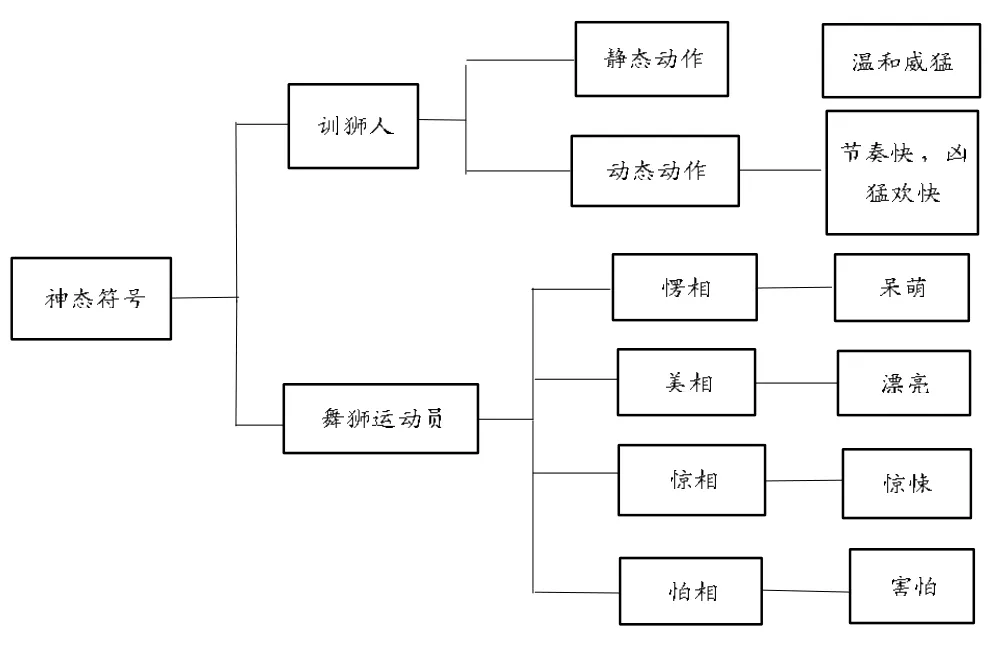

天塔狮舞运动中更多体现出一种含蓄美, 大部分动作蕴意是需要隐藏在队员的神态表情中向观众传达, 给予人一种含而不露、开而不达和耐人寻味的隐秘美感。 在天塔狮舞舞狮运动中神态亮相动作主体主要包含训狮人和6 只雌雄狮两个部分。 训狮人通过静态动作和动态动作传达神情蕴意 (如图1),静态动作眼神温和中带有威武之气包含有弓步探球、仆步抱球等;动态动作以跑和跳跃为主,训狮人双眼炯炯有神,节奏较快,缓慢将全场的氛围带动至高潮,传达欢快、喜悦之情。舞狮运动的神情主要通过狮子头、眼睛、耳朵、舌头和尾巴5个细节部分来传达,通过一些机关控制,几只大小狮相继完成愣相、惊相、美相、怕相和急相等。 愣相是狮头向斜上方45°方向摇摆,眼睛睁大一动不动,给人一种呆萌的感觉;惊相是狮头由右肩向左下方摆动,腿部左右跳跃,表现出惊恐、怪异的样子;美相是狮头自上而下、自左至右的做回旋动作,将力量美与灵活美感展现出来;怕相是身体重心逐渐来至最低点,狮头自右向左缓慢抬起,眼神左右摆动,眨眼频率变快;急相是狮头前后交替,双脚快速震动,眼神盯住一方不动。 在展现舔、啃、吻、挠、摆尾和伸腰的神情动作时潜移默化的表现出人世间的喜、怒、哀、乐 ,将更多的“家文化”思想和欢快带给观众。

图1 天塔狮舞神态符号

2.2.3 天塔狮舞运动中的视觉物化符号

在民俗体育的符号构成中, 实物作为表现体形成以物化为代码的指符特点。 此实物非图像物品,是实在的物体,物化象征符号文化意义的传达需要一个转喻的“超模拟”过程[13]。天塔狮舞的物化象征符号包含有三牲、饯盒、绣球、狮子头、狮子被和乐器等。 天塔狮舞中的诸多物化符号都具有一定的象征意义。 其中以表演者头带狮冠面具、身披狮被兽皮、登上9m多高台、口中发出“傩傩”之声为特点。 伎乐曲《狮子舞》记载:“伎乐中的狮子舞不久就归属于祭礼神事和散乐(猿乐)等,甚至影响后来的田乐、能乐、歌舞伎、民俗艺能狮子舞、太神乐狮子舞,建造了日本艺能史上的狮子舞蹈系列。 ”[14]总的来说,天塔狮舞中“狮”的形象被民众赋予图腾寓意,多寓以驱邪避灾,且从“狮子”发音音色分析,与古汉语“赐子”音色相谐,预示“多子多福”的美好期盼。 在天塔狮舞仪式前,民众会通过三牲、饯盒等物品供奉神明,以求好运连连。 天塔狮舞的物化符号自身具备其自然属性,但伴随表演者及民众的设计和期盼,一系列表演过程传达了民众的内心情感。

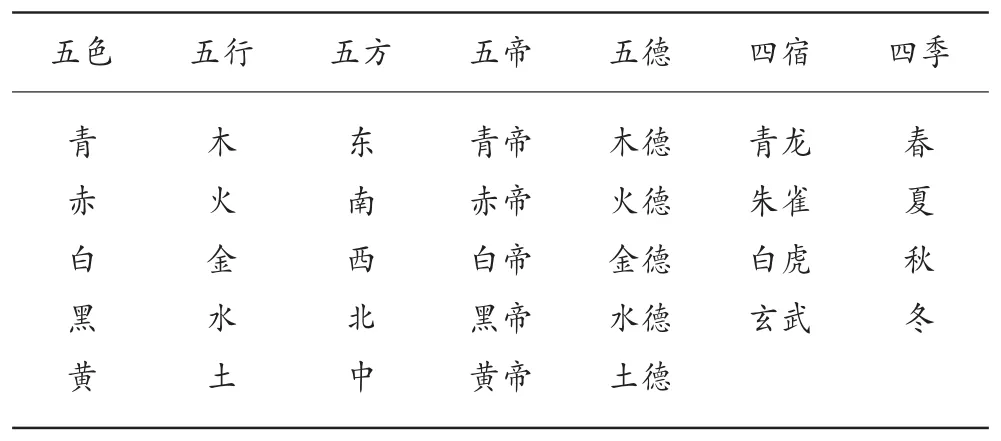

2.2.4 天塔狮舞运动中的视觉色彩符号

在象征符号的外部形态中, 表现最为突出的是某些物质所表现出来的形状, 与形状密切相关的是人们通过视觉思维进行类比联想[15]后所呈现的颜色。 伴随历史衍进,色彩观念体系被逐渐形成, 人类从视觉色彩变幻逐步感知到人间的真善美恶的区别。 变化中不同的形状与颜色被赋予了各自的文化基因,并形成与阴阳五行相对的赤、黄、青、白、黑五色观(如表2)。 五色观在民俗体育的研究中,逐渐丰富了其文化内涵。 天塔狮舞“绣球”是由红色、绿色和黄色的3 种不同颜色布料组成的圆形球体。 中国古代尚有“天圆地方”的宇宙观念,圆形球体多被用于表述天穹、和和满满等蕴意。 人们对特定事务的好恶感直接决定色彩[13]被赋予的象征意义。 “绣球”绿色多被用于表述希望、青春和生命;红色蕴意喜庆、热烈和热情;黄色蕴意丰收、富裕和高贵。 在咚咚咚……咔嚓咔嚓……的音乐刺激下男性表演者身着白唐装衬衫、黑马褂、下为蓝色裤子,女性表演者身着粉唐装衬衫、 大红马褂完成一系列情景高难度动作。 白色唐装给人以纯洁无瑕之感、蓝色裤子给人以幻想忠诚之感,结束之时的祈祷词寄托人类的完美夙愿。 人们用颜色的象征来代表“力量”和“憧憬”,这样,人们会认为他们为了社会的目的而控制了这些力量。 人们正是在这种象征思维的导向下, 充分利用色彩和形状与其意指对象之间存在的相似性和联系性来赋予其特定的象征意义, 通过视觉思维更可以直观地认识和理解天塔狮舞感觉象征符号所传递的文化信息。

表2 五色观

2.2.5 天塔狮舞运动中的其它感觉符号

杨炫之的《洛阳伽蓝记》中论述道,“辟邪狮子,引导其前”[16]。 天塔狮舞一般会选择在黄道吉日当天表演,以幻象的心理状态给予舞狮象征意义。 当地老百姓利用这种活动形式来进行祷穰和娱乐,以进一步烘托节日的氛围。 在我国农耕文明时代,人们对于万千世界存在一种敬畏的心态,对于一些自然现象、生老病死无法给予合理的解释,生产力、生活水平较低,求雨、祈福、消灾等成为民众农耕的头等大事。 相传,狮子最早从西域传入的,是文殊菩萨[17]的坐骑,受佛教思想的熏染,狮子逐渐被赋予人文品格特质。 天塔狮舞深受宗教思想影响,表演前会由众多象征符号组成一定的仪式空间,借助狮崇拜、面具和祭词等一系列象征符号,迎请各界神灵,向神献祭,以求驱逐疫鬼、风调雨顺。 张华在中国民间舞与农耕信仰中也论述到,舞狮一般是在天降疫情或祭祀[18]时才会表演的节目,有一种消灾辟邪的功效。 据卜辞阐释, 古时祭祀活动极为频繁,凡三、五日一祭[19],通过祭祀等一系列活动祈求实现一定的目的和物质利益,一直以来民众大都祈求穰穰满家、风调雨顺。 因此祭祀活动与当时民众的生活与生存戚戚相关,由古至今,地位也变得尤为重要。 天塔狮舞的起源地——陶寺一带民众信奉自由、认为“万般皆由命,半点不由人”[20],图腾崇拜在此具有较为明显的特征。 在当地民众心里认为万物都是有灵性的,而且神灵是无处不在的,尊重祖先,设立神龛也变得尤为重要。

3 天塔狮舞文化符号的表达

3.1 由“此”及“彼”身体实践的隐喻

隐喻是实现文化符号性转换的重要手段, 符号意义的传达需要基于“隐喻”,实现“此”与“彼”的转化[21]。 天塔狮舞隐喻中的“此”是其文化符号的实践,包含身体动作和仪表形态等,“彼”的指向是天塔狮舞文化符号隐喻下所传递的意义。 康纳顿认为,“在现存经验模式阶段中,在感知某一事物时,人类大脑会呈现出一个预前判断, 在先前脉络认知的基础上冗杂自己的个别经验,将认知放置到一个预期期望中。 ”[22]总体分析,“预前判断”“先前脉络”“预期期望”都在论证一个“传统记忆”的问题。 基于此视角分析,天塔狮舞文化符号是可被感知的,整个仪式活动都是参与者在有意识的情况下完成的, 身体实践及配合它完成动作的服饰道具融合了陶寺一带先民的历史生活,身体指向缅怀祖先、追忆家庭酸甜苦辣的美满。 整体动作和形象已超越其本身,成为一个与民众沟通的重要符号。 天塔狮舞文化符号“彼”的传递意义,是通过“现有经验”的基础上,运用一系列的身体动作和形象追溯过往“传统记忆”,实现文化符号由“此”及“彼”的隐喻。

3.2 以身体实践语言表述陶寺居民的精神世界

天塔狮舞运动主要是通过身体动作的操练视觉传达给观众,实现符号的隐喻性传递,但在符号体系中,语言的身体实践也发挥着重要功能。 天塔狮舞语言符号的记载包含国家级非物质文化遗产文字收录、动作术语、口头传承、叙事概述等。如:仪式开始前颂文、莲子花开、水中捞月、训狮人口令等都传递出一种祈福和规范集体意识的用意, 用语言的方式生动记载传统与仪式的目标指向。 天塔狮舞语言身体实践产生于生产生活,融汇于各大节庆日,对天塔狮舞语言符号的考察,要将其置于陶寺特定的历史背景。 陶寺一带居民“精神世界”的形成深受陶寺文化的熏染,据陶寺文化遗址面积等级分析出,陶寺一带历代属于相对聚集的聚落群体, 是临汾地区的中心地带。 据历史考证,陶寺一带居民规模较大,数量群体多、人流交往频繁、物质资源丰富由以手工业为主、地理位置优越[23]。天塔狮舞文化符号利用得天独厚的历史资源优势加仪式化特征和身体实践记载着陶寺一带居民特有的历史文化底蕴、精神信念、价值理念等。

3.3 指引“社会行为”及“社会场域”的力量支撑

天塔狮舞的文化属性包含物质文化、 精神文化和社会文化3 个层面。 实际上,无论何种文化形态,都具有一定的文化符号属性,只是显现的文化符号功能略有强弱。 社会文化符号属性虽不及精神文化符号属性更直接的去反馈民众的思维意识和精神信仰, 但相较于物质文化符号属性而言潜移默化的成为我们社会行为的重要指针,具有更为重要的价值。 我们将天塔狮舞的衍变置于陶寺一带历史社会发展进程中考量时,不得不审视国家宏观政策指引、 宗教仪式和身体实践的重要性。 天塔狮舞的起源与宗教、节庆等密不可分,图腾、祖先祭祀活动通过一系列身体实践活动而展开。 对于其文化符号的社会功能不可以孤立看待,在提高参与者速度、力量、柔韧、耐力等身体素质的同时也起到了教导社会规范、 培养社会角色的重任。 天塔狮舞主要是在当地的生产生活实践下为满足群众需求而产生,具有相对独立性,并潜移默化的对当地的政治、经济和社会等产生影响。 天塔狮舞的文化符号体系在传递的过程中具有双重的作用,从表层上来讲,是一个体育身体实践的传承,从深层次来说,传承的内涵与精神在一定程度上成为社会行为的指引方针和社会控制场域的重要力量, 符号化的建立是进一步推动符号变迁的过程。

3.4 “仪式化”与“体育化”的博弈

在原始社会时期,由于生产生活的落后,以及被“大自然”神秘外衣笼罩,大都倡导自然崇拜,人类用无形的身体方式表达着对大自然的敬畏。 社会的发展,图腾崇拜步入人类视野,天塔狮舞的源起就受到图腾崇拜的影响, 伴随科技社会的进步,受乡贤文化的影响,由图腾崇拜开始向先贤崇拜转变。 天塔狮舞是一个典型的受先贤崇拜而成功的一个民俗体育案例。 乡贤即乡里有一定威望、品德好、才学高、可以得到乡民认可的人[24]。 综合分析,天塔狮舞文化符号历经“模糊-清晰-模糊”过程的衍变,由最初的图腾崇拜到“体化实践”与“宗教”结合的“仪式化”传播方式,但目前宗教文化符号对体育文化符号的发展存在一定的解弊,使天塔狮舞迈向体育化、世俗化的道路模糊。 早期的天塔狮舞文化符号就是单一的“体化实践”与“宗教”一时的结合,在第六代传承人李登山当上村支部书记后,不断对表演内容和形式进行深化,由原先的敬神娱神逐渐向家文化、娱乐化方向转化,但由于目前传承人李登山的退位及为谋取金钱变味发展的山寨“天塔狮舞”的出现,也进一步阻碍了天塔狮舞文化符号的传承与发展, 使天塔狮舞文化符号的表达变得越发模糊。

4 天塔狮舞可持续发展的文化符号学思考

4.1 天塔狮舞文化符号身体实践的传承

习近平主席说:“保护好、 传承好历史文化遗产是对历史负责、对人民负责。 ”天塔狮舞文化符号的传承有很多方式,除师徒传承、 言语传承等, 还有一种特殊化的传承——身体实践。 身体实践的传承包含由“此”及“彼”身体实践隐喻意义的传承和身体实践体化记忆的传承。 天塔狮舞运动员的身体动作节奏、身体形态的编排是符号能指构建的过程,通过“语言符号”和“非语言符号”的方式追溯着“传统记忆”。 天塔狮舞活动的仪式感,促使身体实践得以重复演练,进一步强化对过往记忆的记录。 从理论角度分析,这并非是一种机械性的重复与粘贴,是一种模拟性的认知过程,在身体实践表达与陈述的背后是民众内心承载的信仰。 就体化记忆而言, 每次的实操重复,使运动员的身体具备了生理学与社会学的传承属性。 这些身体动作需在大脑皮质控制下,作用于肌肉和骨骼而产生,运动员运动技能的学习进程包含于泛化、分化、巩固和自动化4个阶段,在此之后运动员会形成“习惯性记忆认知”。 这一“习惯性记忆认知”能够促使运动员在操练中“回忆过往较为重要的分类体系”[25],它具备一定的稳定性和存储功能,在某一特定的场景可以得以提取和传承。 其次,身体具有一定的社会学属性, 身体动作在规范技术要领的同时也培养了以运动员集体意识感等, 天塔狮舞文化符号承载的并不仅仅是我们所看到的炫酷惊险的身体动作或威武霸气的服饰, 而是其背后表达与传承的陶寺一带居民对“家”传统的理解与继续。

4.2 “精神支撑”是推动天塔狮舞文化符号发展的关键

法国社会学家涂尔干涂尔干指出,如果社会没有象征物,那么其存在就是不稳定的。 象征物是社会获得自我意识所必需的,也是确保这种意识长期存在所不可或缺的[26]。 视觉、听觉,看似简单的一看、一听,无形中却隐喻了民众的思想情感。天塔狮舞活动中的身体实践、 实践形象和实践指向共同构成了一个隐喻体系, 每一个身体动作及配合它完成的服饰道具都共同指向同一主题,即“精神支撑”。 事实上,追溯历史,纵观奥林匹克发展史,每一项身体运动都是具有祭礼性质,都是在一定的理念信仰之下完成的。 “天塔狮舞”无形的“精神支撑”即是这一代大众的民俗信仰与信念, 天塔狮舞所在陶寺一带的社会文化背景促就了天塔狮舞文化符号发展的信仰, 早期的传统舞狮仪式信仰,孕育了天塔狮舞文化符号发展的雏形。随着时代变迁,原始的宗教信仰已经发生了衰落与变异,其精神文化蕴意已转换为不畏危难、超越自我、祈求安康的良好愿望,展现其敢于拼搏、迎难而上的精神,是陶寺一带民俗体育文化的一颗明珠。 天塔狮舞精神文化符号是对客观世界与社会的反映, 以一种观念的社会形态记录天陶寺一带人的思维意识和情感态度,可以将最本质的符号属性展现大众,强化天塔狮舞的精神信仰是十分必要的。

4.3 追随时代步伐,助推天塔狮舞文化符号的发展

天塔狮舞惊险刺激、扣人心弦,具有独特的吸引力,是优质的文化产业资源其文化符号是社会行为的重要指针, 文化符号的发展必须紧随时代步伐。 天塔狮舞文化符号的发展需与管理、政策融合,2018 年,原国家旅游局和文化部合并,组建文化和旅游部,进一步促使用旅游彰显文化创建价值,用文化提升旅游创建内涵。2021 年7 月8 日国务院印发《全民健身计划(2021—2025 年)》、中央农村工作领导小组办公室为乡村振兴规划提出《国家乡村振兴战略规划(2018—2022 年)》等,政策保驾护航,为天塔狮舞文化符号的发展奠定基础。 政扶持是地基,最为主要的还是要创新出群众新闻乐见的模式。 为适应时代发展,本着“创新、协调、绿色、开放、共享”的文化理念,坚持多效并举, 进一步减弱神秘仪式文化外衣, 给予新时代精神,演绎新的时代故事。 天塔狮舞的神秘色彩还是相对浓厚,可尝试在天塔狮舞的演绎故事中融入精准扶贫的艰苦创业、甘于奉献的典型故事,创作出符合时代精神,讲述时代故事的优质文化产品。 创新旅游产品体验,引爆市场卖点,如:丰富产品供给,创意求学塔狮等、个性化服务、推进智慧文旅,可利用AR 或VR 虚拟现实技术等。

4.4 乡贤推动天塔狮舞文化符号的发展的发展之路

天塔狮舞文化符号的发展处于 “模糊-清晰-模糊” 的阶段,作为脱胎图腾祭祀,祖先崇拜的天塔狮舞,在弘扬科学精神的今天,要进一步剥除神秘外衣,向人们传递健康向上、和谐美满、顽强拼搏的精神价值,达到“提升国民素质和社会文明程度”的目的。 白晋湘论述道:民俗体育非遗保护停留在国家热,民间冷的发展态势,也就是说,国家在行政给予很大的支持,基层政府却处于一种被动局面,创新力度欠缺,运行方式死板[27]。 在今后的发展过程中,可借鉴李登山为村支部书记时期发展模式,发挥乡贤的模范带头作用。 农村乡贤的特质在于情感在乡,贡献突出,是村民较为敬重之人,这里不仅仅是指土生土长的本地人,而是将其扩充为心系乡。 费孝通在《乡土中国》中也说到,在中国的乡土社会中“情感在乡”被视为特质[28],在乡村振兴发展战略中也涉及到基层治理新主体为新乡贤。 目前,由于“城市化”的推动,致使大部分农村人才流失,为推动天塔狮舞文化符号的反展之路,可拓宽多方路径,制定合理合规的用贤机制,提供必要的生活保证措施,优化设备环境, 吸引更多的年轻的具有相同图情怀的新乡贤人才回归农村。

5 结语

原始农耕文明时代的舞狮, 在中华儿女心中具有较强的文化认同感。 对天塔狮舞象征文化的研究,在一定意义上为认知其文化提供了一种思维方式。 当今象征文化符号的研究已“突破”学科限制,成为研究文化蕴意的一种基本视角。 天塔狮舞常常与祭祀、祭神相联系,是古代一种重要的巫术仪式,其拥有较为完整的象征符号体系,以娱神和祈福为主要目的。 现阶段我国非物质文化遗产民俗体育项目的发展处于改革阶段,天塔狮舞管理方法、运行模式、天塔狮舞的文化等应当如何传承,是我们应当考虑的问题。 天塔狮舞的传承与发展不应局限于表现形式,更重要的是挖掘文化内涵,发挥文化象征符号的作用。 天塔狮舞的创作理念取自自然,来源于生活,最终的目的依然是为生活服务。