山东寿光机械林场东周盐业遗址发掘简报

山东大学历史文化学院 山东省文物考古研究院 山东艺术学院寿光市博物馆

内容提要:2017年,山东寿光机械林场遗址Ⅰ区、Ⅲ区共清理各类遗迹30余处,包括灰坑、盐井和盐灶等。出土器物有圜底瓮、鬲、豆、盆、罐、瓦等,绝大部分为残片,以圜底瓮残片为大宗,器物年代集中于战国早中期。初步判断该遗址为战国时期一处煮盐作坊。

机械林场遗址位于山东省寿光市西北双王城经济生态园区,具体在林海生态博览园东北侧、省道226和320交界处东南,南距寿光市区约30、东北距莱州湾约20千米(图一)。周围分布有大荒北央、双王城、南河崖等盐业遗址群[1],同处于莱州湾南岸沿海滩涂地带。

图一// 机械林场遗址位置示意图

1.ⅠYZ3(东北—西南)

2.ⅢYZ1(东—西)

2017年春,为配合黄水东调水利工程建设,考古部门对工程沿线占压范围进行考古调查、勘探,进而发现该遗址。遗址位于现代林场内,文化层较薄且分布不连续,20世纪60年代以来的植树造林对遗址造成较大破坏。2017年4—6月,考古人员依据前期勘探情况,于河道下挖范围内选择三个文化层堆积较好的区域进行发掘,分别编为Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区(图二)。布设5×10米探方17个,清理面积1500余平方米,其中Ⅱ区遗迹年代属于宋金时期,Ⅰ区除M1为晚期墓葬外,其余遗迹和Ⅲ区遗迹同为东周时期文化遗存(图三、四),现将发掘所获东周遗存情况简报如下。

图二// 机械林场遗址发掘区平面分布图

图三// Ⅰ区遗迹总平面图

图四// Ⅲ区遗迹总平面图

一、地层堆积

发掘区整体文化堆积较薄,遗迹埋藏深度普遍较浅。Ⅰ区地层堆积可分3层,①层为表土层,②、③层为东周地层,大多数探方①层以下便是生土,个别探方①层已经被工程清表去除。Ⅲ区地层堆积与Ⅰ区相同,①层为表土层,②、③层为东周地层,遗迹大多开口于②层下。现以Ⅰ区T0325南壁剖面堆积为例进行介绍(图五)。

图五// ⅠT0325南壁剖面图

①层:耕土层。黄褐色粉砂土,土质疏松。堆积高低不平,厚薄不均,因工程清表仅分布于探方西侧,厚约0.05~0.1米。ⅢH6、ⅢH7开口于此层下,打破②、③及生土层。

②层:灰褐色粉砂土,土质松散,硬度较低。分布于全探方。深约0~0.1、厚约0.03~0.15米。内含草木灰、烧土颗粒和少量陶片。为东周时期文化层。ⅠH1~H4、ⅠH6~H15、Ⅰ YZ1~YZ3、Ⅲ H1~H5、ⅢJ1、ⅢYZ1均开口于此层下,打破③及生土层。

③层:浅黄色细砂土,土质较为疏松。分布于全探方。深约0.03~0.2、厚约0.05~0.2米。包含物较少,发现少量草木灰、烧土颗粒以及少量陶片。为东周时期文化层。ⅠH16、ⅢH8、ⅢH9均开口于此层下,打破生土层。

③层下为生土层。黄褐色细砂土,土质松散,硬度较低,颗粒较小,渗水性强。

二、遗迹

本次对Ⅰ区和Ⅲ区的发掘,共清理各类遗迹30余处,包括灰坑、盐井和盐灶等。现将时代一致、保存较好和出土物较为丰富的遗迹单位分述如下。

(一)灰坑

共发现25个。平面呈椭圆形或不规则形,大小不一,深度较浅,周壁及底部没有明显的加工痕迹。依内部堆积不同可分为两种:第一种堆积为大量制盐陶器碎片;第二种堆积为大量草木灰、烧土块和烧土颗粒。

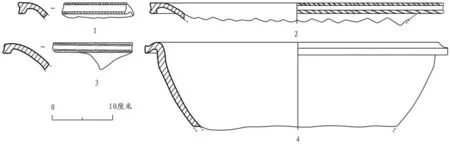

ⅢH5 位于Ⅲ区东部,覆盖T1528与T1628大部分区域,向北向东延伸到发掘区外。开口于②层下,打破生土层。平面呈不规则形,斜壁,底部高低不一。最大径11、最深0.65米。坑内堆积可分3层:①层为草木灰堆积,间杂大量制盐陶器残片;②层为红烧土与草木灰掺杂堆积,出土陶片较少;③层为浅灰色草木灰堆积,较薄,此层下有一层流水冲积形成的黄色细砂土,其间夹杂少量条状黏土。坑内出土大量陶片,均为圜底瓮残片,泥质灰陶,器表饰有交错绳纹,内壁拍印方格纹(图六)。

图六// ⅢH5平、剖面图

ⅢH6 位于T1525南部,伸入T1425北隔梁下。开口于①层下,打破ⅢYZ1和生土层。平面呈椭圆形,下挖较浅,斜壁,圜底,壁面光滑。最大径2.56、深0.22米。坑内堆积简单,包含大量草木灰,掺杂烧土颗粒,出土少量圜底瓮残片(图七)。

图七// ⅢH6平、剖面图

ⅠH4 位于T0525东南部。开口于②层下,被Ⅰ区H2和YZ3打破,自身打破生土层。平面略呈椭圆形,弧壁,底部西高东低。直径约1.82、深0.1~0.4米。坑内堆积质地较为疏松,夹杂大量草木灰与红烧土块,包含少量陶片(图八)。

图八// ⅠH4平、剖面图

ⅠH1 位于T0425南中部,部分延伸至T0325北隔梁下。开口于②层下,打破生土层。平面略呈椭圆形,斜直壁,底部东高西低。直径约2.1、深0.1~0.2米。坑内堆积可分2层:①层为浅褐色砂土,质地疏松,夹杂较多烧土颗粒与红烧土块,包含大量陶片;②层为黑褐色草木灰堆积,出土少量陶片(图九)。

图九// ⅠH1平、剖面图

ⅠH7 位于Ⅰ区中部,跨越多个探方。开口于②层下,打破生土层。平面呈不规则形,斜壁,底部高低不平,最长24.6、最宽6.8、最深0.7米。坑内堆积较为一致,上部为大量圜底瓮残片,底部发现少量烧土块,填土主要为灰黑色粉砂土,土质松软,夹杂少量草木灰(图一〇)。

ⅠH15 位于T0423、T0424、T0523和T0524相交区域。开口于②层下,打破生土层。平面略呈长椭圆形,斜直壁,底部近平。长约4.6、深约0.43米。坑内堆积简单,主要为灰黑色草木灰,土质松软,其中包含大量圜底瓮残片,于底部发现少量烧土块(图一一)。

图一一// ⅠH15平、剖面图

(二)盐灶

共发现4座,其中3座位于Ⅰ区,1座位于Ⅲ区。

ⅠYZ1 位于T0426西部和T0425东部。开口于②层下,打破生土层。方向为280°。平面形状近长椭圆形,东西长6.4、南北宽3、深0.2~0.8米。从西向东由灶口、灶室和烟道三部分组成。灶壁内弧,较为光滑,灶壁整体呈浅红色、局部有青灰色。灶口位于最西端,平面略呈椭圆形,圜底、底部为黑褐色硬面。灶口以东为灶室,两者大致以灶西部“束腰”处为界,整体为长椭圆形,圜底,底面为烧烤形成的黑褐色硬面。灶内堆积较杂乱,上部堆积包含大量圜底瓮碎片,下部堆积可分为两部分,西半部灶口位置堆积以草木灰为主,中东部灶室部分为草木灰与红烧土混合堆积,局部呈分层现象,均掺杂有圜底瓮碎片。灶东端有三处外凸的结构应为烟道,其顺弧形灶壁斜向上,呈长条形结构,其中中部和南部烟道顶部似存有圆形烟囱,烟道和烟囱周壁烧结弱、较疏松。北部烟道长0.33、宽0.23米,中部烟道长0.8、宽0.39米,南部烟道长0.56、宽0.36米。烟道和烟囱内部堆积以草木灰和红烧土为主,近地表处存有大量圜底瓮碎片(图一二)。

图一二// ⅠYZ1平、剖面图

ⅠYZ2 位于Ⅰ区西部偏北,覆盖T0622探方大部,西部和东部少许分别延伸至T0621和T0623内。开口于②层下,打破生土层。方向273°。平面形状近椭圆形,东西长6.8、南北宽3.6、灶内最深1.1米。从西向东由灶口、灶室和烟道三部分组成。灶壁内弧,壁面光滑,灶壁整体呈浅红色、局部有青灰色,其最厚处约0.8米。灶口位于最西端,平面略呈椭圆形,长径2.6、短径1.5~2.2、深0.9米,底部倾斜呈圜底形,两侧壁面烧烤痕迹明显,经解剖发现壁有分层现象,应为使用一段时间后再用泥修补形成,灶口内残留大量草木灰。灶口以东较宽部分为灶室,两者大致以灶西部“束腰”处为界,整体为长椭圆形,长2.7、宽3、深1.1米,圜底,底部较为平坦,残存草木灰较少。灶内堆积较为杂乱,表层有大量制盐陶器圜底瓮碎片,下部主要为黑褐土与酱绿色土相间堆积,其间夹杂大量白色硬化板结物和红烧土。灶东端有三条烟道,其顺弧形灶壁斜向上,呈长条形结构,烟道壁面内弧、整体烧结轻,其中南北两处遭后期破坏严重,中间一处近地面处有经火烤较硬的壁面。北部烟道长0.65、宽0.48米,中部烟道长0.67、宽0.37米,南部烟道长0.6、宽0.5米。烟道内堆积以草木灰和红烧土为主,近地表处堆积有少量陶器碎片。灶外东侧有一圆形小坑,打破灶壁,直径约0.5、深约0.1米,坑内填灰色粉砂土,质地松软,纯净无包含物,其性质不明确(图一三)。

图一三// ⅠYZ2平、剖面图

ⅠYZ3 位于ⅠT0525西南部。开口于②层下,打破Ⅰ区 H2、H4,打破生土层。方向97°。平面形状近似圆角三角形,东西长边4.2、南北短边3.4、深0.9米。分为灶口、灶室和烟道三部分。灶壁内弧,壁面光滑,呈经烧烤而成的浅红色,壁厚约0.3米,灶底高低不平,有明显落差。灶口位于最东端,平面略呈椭圆形,圜底,内填黑褐色草木灰和红烧土,底部为烧烤形成的青灰色硬面。灶口以西较宽部分为灶室,平面整体呈长三角形,长2.7、宽3、深0.9米,圜底,底部为黑褐色硬面。灶内堆积可分三层,①层填土为黑褐色粉砂土,夹杂大量圜底瓮碎片、红烧土颗粒和草木灰,质地疏松;②层为灰褐色粉砂土,其中有较多草木灰与红烧土块掺杂在一起的花土,夹杂少量陶片;③层为灰褐色粉砂土,土色泛绿,质地较前两层稍硬,夹杂少量草木灰,无陶片,较为接近生土。灶室西端南北对称分布有两条烟道,其顺弧形灶壁斜向上,呈长条形结构,烟道壁面内弧、整体烧结轻,北部烟道长0.53、宽0.26米,南部烟道长0.55、宽0.28米。灶东南侧与H4有小部分连接,两者可能存在同时搭配使用的关系(图一四;彩插六︰1)。

图一四// ⅠYZ3平、剖面图

ⅢYZ1 位于Ⅲ区T1525东部和T1625东南部。开口于②层下,打破生土层,灶口西南部被ⅢH6打破。方向195°。平面形状近长椭圆形,南北长6.5、东西宽2.8、深0.94米。由灶口、灶室和烟道三部分组成。灶口位于南端,长2、宽0.6~1.8、深0.74米。两侧壁面烘烤痕迹明显,厚度较厚,经解剖发现有分层现象,应为多次用泥修补后形成。灶口内残留大量草木灰。灶室长3.7、宽2.7、深0.74米,底部较为平坦,存有少量草木灰,东西两侧烧烤壁面由南向北逐渐变薄且颜色逐渐变浅,呈浅红色。灶室内残存数件较完整的可复原圜底瓮,另有大量圜底瓮残片,可知为煮盐后所留。灶北端有3条烟道,仅残存少许部分,其壁面呈黑色且硬度较大,为烟熏痕迹(图一五;彩插六︰2)。

图一五// ⅢYZ1平、剖面图

(三)井

发现1口。分布于Ⅲ区。

ⅢJ1 位于T1425北中部。开口于②层下,打破生土层,被ⅢH1打破。井身平面近圆形,整体结构分为上下两部分,上部斜壁、壁面光滑,在0.6米深处明显内收,形成一周平台,井壁及平台土质紧密,有经工具拍打后形成的加工痕迹;下部整体呈筒状,斜直壁、平底。上口部直径约1.86、下口部直径约0.98、底径约0.6、深约1.52米。井内为黄褐色粉砂土,质地松软,包含零星炭屑和少量陶片,井底留有因历年积水而形成的薄层灰绿色淤砂(图一六)。

图一六// ⅢJ1平、剖面图

三、出土遗物

本次发掘遗物种类以陶器为主,另有少量铁块、烧土柱等。

(一)陶器

器形见有圜底瓮、鬲、釜、豆、盆、罐、瓦,绝大部分为残片,以圜底瓮碎片为大宗。

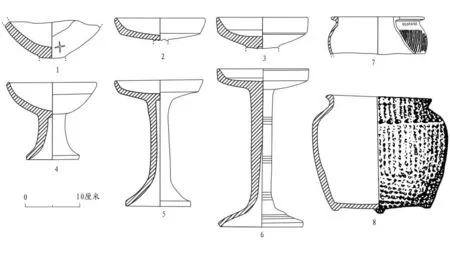

鬲 2件。均残。ⅠH7︰4,夹细砂灰陶。方唇,直口,平折沿,短束颈,广肩,鼓腹,最大腹径略大于口径。上腹部饰竖向粗绳纹。口径 26、残高 6.4、壁厚0.6~1.4厘米(图一七︰1)。ⅠT0625①︰6,夹砂褐陶。方唇,直口,坡折沿,短束颈,溜肩,鼓腹,最大腹径略大于口径。颈部有一周竖向刻划纹,腹部饰斜向粗绳纹。口径23.4、残高 9.4、壁厚 0.4~1厘米(图一七︰2)。

釜 1件(ⅠH16︰7)。夹砂红陶。侈口,尖圆唇,卷沿,束颈,广肩。颈部以下饰有粗绳纹。口径26、残高8、厚0.6~1厘米(图二〇︰5)。

豆 5件。均残,泥质灰陶。依据腹部变化,可分三型。

A型 1件(ⅢYZ1︰13)。敞口,圆唇,浅盘,折腹。外壁可见轮制弦线。内壁底部饰有“十”字形刻划纹。口径 19、残高 6.1、壁厚 0.7~1.7厘米(图一七︰4)。

B型 2件。口部缺失、残留豆盘底部。ⅠH14︰15,弧盘,外壁近柄部有一“十”字形刻划纹。残高7、壁厚1.5~2厘米(图一七︰5)。ⅠH7︰6,弧盘,柄部较粗。残高2.7、壁 厚 1~2.1厘 米( 图一七︰6)。

C型 2件。敞口,尖圆唇,浅盘,折腹明显,腹部近平。ⅠT0625①︰7,外壁折棱下有一周凹弦纹,柄部中空。口径16.6、残高4.9、壁厚0.4~2.3厘米(图一七︰3)。ⅠH6︰68,柄部残存部分较细。外壁可见轮制弦线。口径16、残高4、壁厚1厘米(图一七︰7)。

图一七// 出土陶鬲、陶豆

罐 5件。均为口沿残片。多为泥质灰陶。方唇,短颈。颈部以下饰绳纹。依据口沿、颈部之别,可分为三型。

A型 2件。ⅢH7︰7,口部微侈,卷沿,有颈,广肩。颈部以下拍印竖向细绳纹。残高6.7、壁厚0.6~0.9厘米(图一八︰1)。ⅠH15︰14,微侈口,方圆唇,卷沿,束颈。肩部饰细绳纹。口径20、残高5、壁厚0.7~1厘米(图一八︰2)。

B型 1件(ⅠH13︰30),近直口,卷沿。颈部有数周凸棱纹。口径19、残高5.3、壁厚0.8厘米(图一八︰3)。

C型 2件。ⅢH4︰7,夹砂灰陶。直口,斜折沿,有颈,广肩。肩部饰竖向细绳纹。残高6.6、壁厚0.6~1厘米(图一八︰4)。ⅢH4︰5,夹砂红陶。口部微敛,斜折沿、沿面内凹。口径20、残高3.5、壁厚0.9厘米(图一八︰5)。

壶 3件。均为泥质陶。侈口,圆唇,颈部较长。ⅠH15︰13,红陶。口部微侈,圆唇,卷沿,肩部以下缺失。口径14、存高5.5、壁厚0.7~1厘米(图一八︰6)。ⅠH6︰70,灰陶。口部微侈,尖圆唇,卷沿,肩以下缺失。口径14、存高5.8、壁厚0.6厘米(图一八︰7)。ⅠH15︰15,红陶。侈口,方圆唇,卷沿。口径13、存高5.5、壁厚0.7~1厘米(图一八︰8)。

图一八// 出土陶罐、陶壶

盆 9件。选出标本4件。均泥质陶。多为口沿残片,敞口,方唇。依据沿部变化,可分A、B、C三型。

A型 2件。均灰陶。斜平沿、微卷。唇面内凹,上下各饰有一道绳纹。ⅠH6︰64,残高3、壁厚0.8~1.2厘米(图一九︰1)。ⅢH1︰1,残高3.6、壁 厚 1~1.3厘 米( 图一九︰3)。

B型 1件(ⅠH6︰67)。灰陶。宽平沿。唇面内凹,唇面上下各饰有一道绳纹。口径 44、残高 2.6、壁厚 0.7~1厘米(图一九︰2)。

C型 1件(ⅢH7︰3)。红陶。卷沿,斜收腹。素面。口径46、残高14、壁厚厚1~1.2厘米(图一九︰4)。

图一九//出土陶盆

板瓦 3件。均残缺。ⅢH9︰4,留存部分瓦头。夹砂灰陶。外壁饰数道瓦楞纹,内壁饰细密布纹。内切制作。残长11.8、残宽11.4、壁厚1.1~1.2厘米(图二〇︰1)。ⅢT1325②︰3,泥质灰陶。外面饰竖向绳纹及抹划纹,内面素面。残长9.7、残宽8.8、壁厚1.5厘米(图二〇︰2)。ⅠH6︰66,泥质灰陶。外表饰竖向棱纹,内面素面。残长12、残宽10.5、壁厚1.3厘米(图二〇︰3)。

圆瓦当 1件(ⅢT1325②︰6)。仅余当头残片,按其形制应为圆瓦当。泥质灰陶。当面纹饰残缺,似为单线云纹,有边轮,内有四周凸弦纹。残高4.4、残宽8.2、壁厚1.6厘米(图二〇︰4)。

图二〇// 出土板瓦、圆瓦当和陶釜

圜底陶瓮 数量极多,多见于灰坑及盐灶中。除ⅢYZ1内出土可复原器外,其余均为残片。器物整体硕大,多为泥质灰陶,厚胎,鼓腹较深,圜底,腹部多饰交错粗绳纹,内壁拍印方格纹或麻点纹,多数陶瓮内壁留存白色沉淀物。圆唇、方圆唇及方唇均有,侈口,折沿,口径38~56厘米左右不等,完整器腹深约50~70厘米。对口、腹部较为完整标本进行观察,依据唇、颈和腹部的变化将其分为三型。陶瓮演变轨迹表现为唇部渐出棱角,唇下凸棱渐明显,并逐渐出现叠唇。

A型 选出标本12件。均泥质灰陶。方唇或叠唇,侈口,折沿,上腹部较斜直。可分四式。

Ⅰ式 3件。方圆唇,斜折沿,上腹较直。ⅠYZ2︰6,腹外壁上部有数周凸棱纹,其下饰交错粗绳纹。口径44、残高26、壁厚2~2.8厘米(图二一︰1)。ⅠYZ2︰3,唇面略外凸,腹外壁饰交错绳纹。口径42、残高29、壁厚2~2.2厘米(图二一︰2)。ⅠYZ2︰11,外腹壁上部有极浅凸棱纹,其下饰交错粗绳纹。口径44、残高18、壁厚2~2.8厘米(图二一︰3)。

Ⅱ式 3件。方圆唇,沿面内凹较明显,腹外壁饰交错绳纹。ⅠH1︰1,沿面内侧有不明显凸棱,口径42、残高27、厚1~2.4厘米(图二一︰4)。ⅠYZ2︰9,唇下方有不明显凸棱,并出现叠唇趋势。口径42、残高32、壁厚1.5~2厘米(图二一︰5)。ⅠYZ2︰4。口径约38、残高20、壁厚0.8~1.4厘米(图二一︰6)。

Ⅲ式 5件。侈口,斜折沿,方唇下部出现明显叠唇。ⅠH7︰15,外壁饰横竖向交错粗绳纹,内壁拍印麻点纹,麻点纹大小不一,呈不规则排列。口径46、残高26、壁厚1.4~2.4厘米(图二一︰7)。ⅠH7︰41,外饰交错绳纹,内壁拍印小方格纹。口径44、残高18、壁厚2~2.2厘米(图二一︰8)。ⅠH7︰34,外壁饰斜向交错粗绳纹,内壁拍印较小方格纹,排列整齐。口径40、残高28、壁厚1.4~2.6厘米(图二一︰9)。

Ⅳ式 3件。叠唇,斜折沿明显,向下垂腹明显。ⅢYZ1︰23,外壁饰交错粗绳纹,内壁拍印方格纹。口径38、残高32、壁厚1.2~1.6厘米(图二一︰10)。ⅢYZ1︰18,外壁饰斜向交错粗绳纹,内壁拍印规则方格纹。口径38、残高32、壁厚1.2~2.2厘米(图二一︰11)。ⅢYZ1︰9,保存较完好。向下垂腹,圜底。外壁饰交错细绳纹,内壁拍印规则方格纹。口径36、高54、壁厚0.8~1.6厘米(图二一︰12;封底)。

图二一// 出土A型陶瓮

B型 选出标本15件。均泥质灰陶。方唇或叠唇,侈口,斜折沿,颈部微束,上腹较鼓。依唇部变化可分四式。

Ⅰ式 3件。方唇,唇面微凸。ⅠH1︰24,外壁饰斜向细绳纹,内壁拍印规则小方格纹。口径38、残高14、壁厚0.6~1.8厘米(图二二︰1)。ⅠYZ2︰2,局部有红褐色火烧痕迹。外壁饰斜向细绳纹,内壁拍印小麻点纹。口径44、残高16厘米,壁厚1.8~2.2厘米(图二二︰2)。ⅢH5①︰2,外壁饰交错向细绳纹。口径44、残高12.6、厚2.3~2.6厘米(图二二︰3)。

Ⅱ式 3件。唇面下渐出棱角,有叠唇趋势。ⅢH5①︰3,唇面上有道凸棱。口径44、残高12、壁厚2.2~2.8厘米(图二二︰4)。ⅠYZ2︰6,外壁饰横向细绳纹,内壁拍印方格纹。口径38.4、残高15.4、壁厚1.8~1.8厘米(图二二︰5)。ⅠYZ2︰10,外壁饰竖向细绳纹,被数周抹断纹饰隔开,内壁拍印规则方格纹。口径38、存高15、壁厚0.8~1.4厘米(图二二︰6)。

Ⅲ式 2件。沿部变厚,叠唇明显。ⅠH14︰1,外壁饰交错绳纹,内壁拍印坑状麻点纹。口径46、残高14.8、壁厚1.9~3厘米(图二二︰7)。ⅠH4︰13,叠唇明显。外壁饰交错绳纹,内壁拍印方格纹。口径 36、残高 23.6、壁厚 1~1.6厘米(图二二︰8)。

Ⅳ式 3件。叠唇,沿面较宽,沿外侧有一周或数周凸棱纹。ⅢYZ1︰3,颈部下方有三道凸棱纹,外腹壁饰斜向交错粗绳纹,内壁拍印方格纹。口径42、残高47、壁厚1.4~2.4厘米(图二二︰9)。ⅢYZ1︰4,外腹壁饰斜向交错粗绳纹,内壁拍印方格纹。口径40、残高44、壁厚0.8~2.4厘米(图二二︰10)。ⅢYZ1︰6,束颈较为明显。颈下有数道凸棱纹。外壁饰交错粗绳纹,内壁拍印长方形方格纹、排列整齐。口径40、残高27、壁厚1.6~2.2厘米(图二二︰11)。

图二二// 出土B型陶瓮

C型 选出标本11件。均为泥质灰陶。方唇或叠唇,侈口,折沿。此型所选标本残缺较为严重,腹部相对较直。依唇部变化可分三式。

Ⅰ式 3件。方唇,斜折沿。ⅠH4︰9,沿面内凹明显。外壁饰交错细绳纹,内壁拍印方格纹。口径40、残高16、壁厚1.2~2.1厘米(图二三︰1)。ⅠYZ2︰8,外壁饰斜向细绳纹,内壁拍印规则方格纹。口径38、残高14.6厘米、壁厚1~1.4厘米(图二三︰2)。ⅠYZ2︰17,外壁饰交错绳纹,内壁拍印规则方格纹。口径42、残高15.6、壁厚1~1.4厘米(图二三︰3)。

Ⅱ式 4件。方唇,略显叠唇趋势,沿外侧有凸棱。ⅠH14︰7,外壁饰横向细绳纹,内壁拍印排列整齐的小方格纹。口径36、残高15.8、壁厚1~1.6厘米(图二三︰4)。ⅠH1︰6,有火烧痕迹。口径42、残高13、壁厚1.8~2.2厘米(图二三︰5)。ⅠH7︰17,沿面微内凹。口径38、残高12、壁厚1.8~2.3厘米(图二三︰6)。ⅠH7︰22,沿面较平,内侧出棱明显。外壁饰交错细绳纹,内壁拍印小方格纹。口径46、残高15.2、厚1.6~2.8厘米(图二三︰7)。

Ⅲ式 4件。叠唇,沿外侧有凸棱。ⅠH13︰22,腹外壁饰交错绳纹。口径40、残高8.6、壁厚0.9~2.2厘米(图二三︰8)。ⅠH15︰5,外壁饰竖向绳纹,内壁拍印不规则方格纹。口径40、残高11.6、壁厚1.2~1.6厘米(图二三︰9)。ⅠH13︰19,唇面有一周凸棱,外腹壁上部有一周浅凸棱纹,下饰交错细绳纹,内壁拍印规则方格纹。口径42、残高13.4、壁厚1.2~2.1厘米(图二三︰10)。ⅠYZ3︰8,外壁饰交错绳纹,内壁拍印小方格纹。口径42、残高11.6、厚1.8~2厘米(图二三︰11)。

另有一件红陶瓮(ⅠH6︰65),残余口和肩部。夹砂陶。圆唇,敛口,广肩。素面。口径64、残高9、壁厚1厘米(图二三︰12)。

图二三// 出土C型圜底陶瓮、红陶瓮

(二)烧土柱

共计37件。多出土于ⅠH7中。此类烧土柱大小不一,整体形状以横截面呈椭圆形的实心柱体为主,直径9~23厘米,高度10~45厘米不等。均为泥质,质地细腻。表面呈粉红色,有严重的火烧痕迹,结构易碎呈粉末状。表面有浅凹痕,可能为当时手工制作留下的痕迹。这种烧土柱用泥土简单加工制成,可能用于在盐灶底部支撑陶瓮,起到支座作用。因用盐碱土捏制,长时间使用会使其部分烧酥,极易破碎成烧土块。

选出标本4件。形制基本近似,局部缺残。ⅠH7:1,横截面呈椭圆形。截面长径约22.5、柱高约32.5厘米(图二四︰1)。ⅠH7:2,柱体较瘦,横截面近圆形。截面径约18、柱高约33厘米(图二四︰2)。ⅠH7:3,柱体较高,横截面呈长椭圆形。截面长径约20.5、柱高约43厘米(图二四︰3)。ⅠH7:4,柱体较矮,横截面近圆角方形。截面径约17.5、柱高约28厘米(图二四︰4)。

图二四// ⅠH7底部出土烧土柱(ⅠH7∶1—4)

四、初步认识

(一)遗存分期与年代

寿光机械林场遗址文化堆积较薄,所见遗迹简单,且种类较少,这为分期带来一定困难。所发现遗物以圜底陶瓮碎片居多,伴出生活实用陶器较少。

根据圜底陶瓮和陶罐的器物形制变化特征,并结合部分遗迹的叠压、打破关系,可将出土遗存分为早、晚两段。其中A、B、C三型圜底陶瓮的Ⅰ、Ⅱ式口沿多为方唇折沿,Ⅲ、Ⅳ式多为叠唇折沿,可知这类器物的口部特征沿着方唇向叠唇的方向发展,表现出明显的演化趋势。A型罐的口部则有平折沿(A型Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ式)向坡折沿(A型Ⅳ、Ⅴ式)的演变趋势,B型罐则是圆唇(B型Ⅰ、Ⅱ式)向方唇(B型Ⅲ式)的演变趋势,也能分为早、晚两段。据此可将A、B、C三型Ⅰ、Ⅱ式圜底陶瓮和A型Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ式陶罐划为早段,A、B、C三型Ⅲ、Ⅳ式圜底陶瓮和A型Ⅳ、Ⅴ式陶罐划为晚段。

依据上述类型学分期,可将相关遗迹作出早晚两段的区分(表一)。

表一// 机械林场遗址相关遗迹的分期统计

鉴于所出土的大量圜底陶瓮难以准确界定年代,只能以出土的少量鬲、豆等遗物与其他遗址所出同类型器物进行对比,大致推定其年代。分析遗址中与圜底陶瓮同出的日用陶器,出土早段圜底瓮和盆的ⅠH7同出土平折沿鼓腹鬲,出土晚段圜底瓮的ⅢYZ1同出土浅盘折腹豆等(图二五)。其中B型豆(ⅠH14︰15)与章丘宁家埠M67出土豆(M67︰3)相似[2];C型豆(ⅠH6︰68)与章丘王推官庄M112出土豆(M112︰4)相仿[3];C型豆(ⅠT0625①︰7)与邹平小巩M2出土豆(M2︰3)类似[4];鬲(ⅠT0625①︰6)与章丘宁家埠M67所出鬲(M67︰1)大致相同[5];A型陶壶(ⅠH15︰13)与曲阜鲁古城M47所出陶罐(M47︰4)相似[6];C型罐(ⅢH4︰7)与临淄齐故城阚家寨出土陶罐(71LKH127︰16)相似[7]。据内陆地区诸遗址或墓葬出土陶豆、鬲等日用陶器年代来看,早段遗存应在战国早期,晚段遗存应在战国早期偏晚或战国中期。

图二五// 陶豆、陶鬲断代比较

所获遗存中数量最多的圜底陶瓮可在鲁北内陆遗址中找到形制基本相同者,如临淄后李遗址既有出土[8]。也与同为沿海地区的昌邑火道—廒里遗址群01(唐央)遗址所出圜底瓮(原报告命名为盔形器)形制趋近[9]。这些遗存时代均断在东周时期。结合前述分析,机械林场遗址时代主要介于战国早中期。

(二)遗址性质与功能

通过对遗址所在自然地理环境、周围区域遗存状况以及发掘所获田野资料的系统考察,初步明晰了遗址的性质与功能。首先,遗址东北距莱州湾约20千米,地处渤海南岸地区的第四纪卤水分布带,地下富含适于盐业生产的高浓度卤水;其次,莱州湾地区自古以来即是我国海盐的重要产地,遗址周围分布有同处于莱州湾南岸沿海滩涂地带的双王城、大荒北央、南河崖等商周时期盐业遗址群;再次,遗址中遗迹仅有灰坑、井、灶,类型较为简单。遗物以圜底瓮残片为主,类型较为单一,且罕见生活用陶器及相关居住遗迹,表明发掘区应是某种特殊的生产区域;最后,参考邻近地区以往发掘成果,机械林场遗址所发现的大量战国时期圜底瓮与昌邑唐央盐业遗址所出土圜底瓮为同一类器型[10],与小清河下游盐业遗址调查发现的圜底瓮也相似[11],机械林场遗址的灶址也与唐央遗址的盐灶形制相同。因此,判断机械林场遗址应为战国时期一处盐业生产作坊。

莱州湾南岸地区分布有较多东周时期盐业遗址,经正式发掘的仅有昌邑唐央和寿光机械林场两处遗址。考其煮盐设施、器具和遗迹类别、功能设置,制盐工艺应延续晚商、西周时期原始淋煎法进行海盐生产,这一方法已有学者研究复原过[12],即先通过卤水井(或沟)获取卤水,再把卤水泼洒于草木灰摊场之上晾晒,利用草木灰吸取卤水,吸取卤水后的草木灰再经淋滤环节,将草木灰中的盐分析出以达到提纯目的,最后将提纯后的卤水置入圜底瓮之中煎煮,直至成盐。梳理昌邑唐央遗址及众多考古调查资料得知,战国时期盐业聚落空间布局和功能定位进一步优化,既有负责提供生活物资、供盐工及管理者居住的生活区,也有以制盐为主的生产作坊,生产作坊又可能分为卤水制备作坊和煮盐作坊[13]。鉴于机械林场遗址出土遗迹以灶和灰坑为主,仅有1口井,依据井深和结构,其有可能是仅为储存卤水的井,提取卤水应有专门的盐井,所以机械林场遗址极可能是单纯的煮盐作坊区,这也可能是本次发掘没有发现刮卤摊场的原因。

文献记载表明,东周时期,齐国立足海盐资源丰富的优势,施行“官山海”政策,创制了食盐民制、官收、官运、官销的食盐官营制度,政府对盐业生产的管控进入了一个新的阶段。制盐工艺的进步、制盐作坊功能的优化分区、生产规模的扩大,应该是官方严格管控政策的产物。本次发掘,为深入研究东周齐国盐业生产和盐政制度增添了一批重要的实物资料。

(附记:项目负责人为崔圣宽,执行负责人为王子孟;发掘人员有马文立、李召恒、周世伟、周宽超、蒲珅杉、曹阳,山东艺术学院刘剑及艺术管理学院2003级、2004级部分本科生;资料整理人员王子孟、蒲珅杉、李召恒、刘艳菲。山东大学历史文化学院王青教授对报告整理提供重要指导,谨此致谢!)