改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定对三踝骨折患者足踝功能的影响

卢奇昊,刘胜,池开宇

厦门市中医院 (福建厦门 361000)

研究显示,踝关节骨折约占全身骨折的3.9%,累及后踝的三踝骨折占所有踝关节骨折的14%~44%[1]。三踝骨折指内踝、外踝和后踝受坠落、直接暴力作用,在同一时间内发生不同程度的骨裂、骨折,是一种严重的关节损伤,若不能及早处理或实施不当处理,后期可并发创伤性慢性关节炎,严重时可导致踝关节永久性损伤。临床对该病患者的关节复位,一般采取早期手术治疗。常规外侧入路联合内侧入路固定治疗的顺序为后踝、外踝、内踝,根据顺序依次行内固定,术后易引发关节活动受限、并发症增多等,不利于后踝骨折恢复。因此,临床实行改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定,治疗顺序为外踝、后踝、内踝,更利于内固定,可减少周围组织损伤,提升手术治疗效果[2]。基于此,本研究探讨改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定对三踝骨折患者足踝功能的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2018年1月至2020年1月我院收治的107例三踝骨折患者的临床资料,按治疗方式的不同将其分为试验组(55例)和对照组(52例)。

试验组男27例,女28例;年龄18~50岁,平均(37.46±7.23)岁;骨折类型,旋前外旋型14例,旋后外旋型13例,旋前外展型13例,旋后内收型15例。对照组男25例,女27例;年龄20~48岁,平均(36.54±8.36)岁;骨折类型,旋前外旋型15例,旋后外旋型12例,旋前外展型11例,旋后内收型14例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会审批。

纳入标准:经临床确诊为三踝骨折,拟行外科切开复位内固定手术治疗;身体状况良好;能够耐受手术。排除标准:合并Pilon骨折的患者;既往存在足踝功能障碍的患者。

1.2 方法

所有患者均接受硬膜外麻醉联合硬脊膜外腔阻滞麻醉,并行手术切开复位治疗。

试验组行改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定治疗,选择外侧弧形入路联合内侧入路的手术方法,治疗顺序为外踝、后踝、内踝。(1)外踝固定:患者取健侧卧位,行常规消毒、铺巾后,在后外侧跟腱旁以弧形入路的方式逐层切开皮肤及皮下组织,切口具体长度取决于患者腓骨骨折的位置(8~10 cm),过程中注意避免损伤小隐静脉和腓肠神经;切断腓骨肌支持带,充分暴露外踝骨折端,将骨折端淤血和碎骨屑清除干净,复位骨折处,采用合适的钢板进行充分固定;若存在下胫腓联合分离情况,则可应用皮质骨螺钉进行下肢胫腓骨固定,防止再次移位,置钉高度比踝穴钉高出2 cm左右。(2)后踝固定:体位不变,充分暴露下胫腓后韧带和后踝骨块,在C型臂X线机(西门子,型号Cios Fusion)透视辅助下进行后踝骨折复位,并应用空心钉固定骨折复位处。(3)内踝固定:患者体位由健侧卧位转换为仰卧位,在内踝切开一3~4 cm弧形切口,充分暴露骨折端;复位后,首先采用克氏针进行临时固定,然后应用空心钉固定,放置好引流管。(4)在C型臂X线机透视辅助下,确保骨折端已完全复位并进行妥善内固定,根据骨折复位端的稳固性和患者的依从性,必要时采取外固定进行保护;术后给予患者抗菌治疗3~6 d;待患者术后麻醉苏醒,及早指导患者进行膝关节伸屈和足趾跖屈背伸等关节功能锻炼,术后2~5周可指导患者进行非负重练习,术后3个月根据患者骨折端的愈合程度,指导其进行负重练习。

对照组行常规外侧入路联合内侧入路固定治疗:患者取俯卧位,选择外侧纵切入路并内侧入路的手术方法,治疗顺序为后踝、外踝、内踝,其他基本操作同试验组。

1.3 评价指标

比较两组术后恢复时间,术后6个月评价两组临床治疗效果和足踝功能。(1)临床治疗效果:优,X线结果显示骨性愈合良好,骨折线完全消失,足踝功能正常,无疼痛,无畸形出现;良,X线结果显示骨性愈合良好,骨折线完全消失,足踝功能稍受限,劳累活动后踝关节可有轻微的不适或疼痛,但患者表示可以忍耐,无畸形出现;可,X线结果显示骨折区对位情况较差,足踝功能明显受限,经常出现酸痛情况;差,X线结果显示骨折区对位差,足踝功能明显受限,疼痛难忍;优良率=(优例数+良例数)/总例数×100%[3]。(2)足踝功能:采用Biard-Jackson踝关节评分系统评价,评价内容包括物理检查指标、关节活动能力、术后关节僵直情况、关节不适症状、创伤性关节炎发生情况和骨质变化等,评分0~80分为差,81~90分为一般,91~95分为良,96~100分为优[4]。

1.4 统计学处理

2 结果

2.1 两组术后恢复时间比较

两组术后恢复时间比较,差异无统计学意义(χ2=0.074,P>0.05),见表1。

表1 两组术后恢复时间比较[例(%)]

2.2 两组临床治疗效果比较

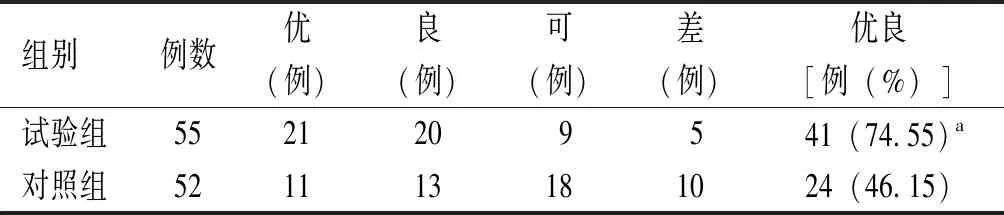

试验组治疗优良率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组临床治疗效果比较

2.3 两组足踝功能评分比较

试验组足踝功能评分为(93.41±5.41)分,高于对照组的(85.61±6.74)分,差异有统计学意义(t=6.619,P<0.05)。

3 讨论

踝关节是一个结构较为复杂的复合关节,在人体负重中发挥着极为重要的作用,在站立、行走等动作中,其稳定性和活动性具有重要的作用。三踝骨折若不能得到及早处理或实施了不恰当的处理,后期容易出现关节功能障碍,造成永久性躯体残疾,对患者的生命质量和身心健康造成严重影响,因此应早期行手术切开进行复位[5]。切开复位内固定术是一种临床上最为常见的三踝骨折外科治疗方案,与其他手术方式相比,该术式安全性更高,可避免患者术后发生关节功能损伤和降低躯体残疾风险,治疗效果更佳[6]。但手术期间创口长期受到牵拉固定,血液流动受阻、运行不通畅,长时间的血液淤积和阻滞,均会加重患者疼痛,且容易引发术后关节活动障碍;此外,术后长时间的外制动或石膏固定、术后并发症(如创伤性关节炎、关节僵直等)均不利于患者进行早期功能锻炼,从而导致术后足踝功能障碍。因此,临床外科医师一直致力于寻找一种疗效更佳的三踝骨折手术方式,以促进足踝功能恢复。

本研究结果显示,与对照组相比,试验组临床治疗效果更优,足踝功能评分更高,表明与常规外侧入路联合内侧入路固定比较,改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定治疗三踝骨折的临床疗效更佳。常规外侧入路联合内侧入路固定治疗中的外侧纵切口不能完整暴露骨折端,增加了周围软组织、神经血管等损伤风险,且术后感染发生率高;手术体位为俯卧位,在不采取全身麻醉、长时间手术的情况下,不仅会使患者术中出现不适,还增加了内踝复位和固定的难度,而骨折部位若不能得到有效的复位及固定,术后可发生关节功能障碍、创伤性关节炎等并发症,增加患者痛苦。改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定的优势在于:(1)外侧弧形入路并内侧入路可使腓骨下段、外踝充分暴露,在操作时紧贴骨皮质,可起到保护小隐静脉和腓肠神经的作用;(2)采取健侧卧位,方便内踝的暴露及固定,并且避免了患者在术中受体位影响而出现不适;(3)后踝固定是由后向前放置螺钉,若单枚螺钉固定效果不佳,可采用两枚螺钉进行交叉固定,有效防止骨块旋转移位;(4)在切口下偏前或偏后处置入内固定物,可有效固定钢板,减少因钢板外露而引起的术后并发症的发生;(5)可最大限度地使三踝关节复位,有助于术后患者早期进行功能锻炼,促进关节功能恢复。

为了改善三踝骨折患者的关节功能和促进患者康复,需要医护人员从多方面进行努力。由于三踝骨折一般是由突然暴力导致的损伤,关节肿胀十分明显,因此,本研究使用了陈爱华和张广程[7]发明的自制新型冷敷装置,利于消除肿胀,缩短手术等待时间。在后踝骨折切开复位固定时,采用骨折间隙直视法,可为术者提供安全、直观、便利的手术操作区域,利于缩短手术时间,减少X线暴露次数及对患者造成的医源性伤害。有研究表明,在复杂关节骨折治疗中,3D打印辅助手术的疗效较佳[8],日后在改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定手术中,可考虑使用3D打印技术辅助进行。

综上所述,改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定无论是在解剖结构还是在生物力学上均可实现较好的内固定,与常规外侧入路联合内侧入路固定比较,可提高三踝骨折患者的临床治疗效果,改善患者的足踝功能,且具有操作简便、固定稳固等优点。