城市轨道交通线网规划方案研究

曹世理

(中铁工程设计咨询集团有限公司济南设计院,山东济南 250022)

1 引言

近年来,我国城市轨道交通发展迅猛,许多城市已形成轨道交通线网。为保证城市轨道交通线网建设的合理性和科学性,进行全面、系统的线网规划十分必要。城市轨道交通线网规划的研究重点包括客流需求的预测、线网布局及规模的确定以及线网方案的评价[1-2]。本文以山东省德州市为例,在详细分析其城市规划空间布局的基础上进行城市轨道交通客流预测,据此确定城市轨道交通线网规划原则、层次结构,提出线网规划方案,并进行评价择优,同时根据实际需求提出线网的建设时序[3-4],以期为类似城市的轨道交通线网规划提供思路和借鉴。

2 城市概况及规划空间布局

德州市位于山东省西北部,北依北京、天津,南邻省会济南,西连河北、山西,总面积1.03万km2,市域总人口600余万人。其处于环渤海经济圈、京津冀经济圈、山东半岛蓝色经济区及黄河三角洲经济区交汇区域,铁路、公路、运河运输体系完善,区位优势十分明显。公路是德州市交通运输网的主骨架,市域内公路总里程达到2万余km;此外,境内还有石济客运专线、京沪高铁、京沪铁路、石德铁路和邯济铁路。目前,德州市境内无城市轨道交通设施,民众出行(尤其是市内出行)主要依赖公路交通。

根据德州市城市总体发展规划,其老城区与各新区、高铁片区将作为中心城区统筹协调发展,在此基础上适度向两端发展;同时加快城市产业升级,促进人口和产业的聚集,扩大中心城区规模。

该市规划形成“一带三心三城”、组团式发展的城市空间结构,如图1所示。“一带”是指东西轴向发展带,其从西向东依次串联老城区、河东新城中心区、高铁新区中心区,并远景延展至陵城区中心区;“三心”是指3个市级发展核心,即老城区商贸中心、河东新城综合服务中心、高铁新区商务中心;“三城”是指老城区、河东新城、高铁新区三大城区。

图1 德州市规划空间布局示意图

3 城市轨道交通客流预测

客流预测是城市轨道交通线网规划的基础,客流大小及方向影响着城市轨道交通的制式选择、方案布局决策、车站或换乘站选址等。目前,客流预测方法主要有增长率法、经验预判法和四阶段法。增长率法、经验预判法主要考虑社会经济、城市空间布局对线路吸引范围内的客流量的影响,同时结合其他城市现有经验,考虑线路在建成后对路网中其他交通运输方式的影响,按照一定的增长率进行客流预测。四阶段法是以民众出行特征(即起讫点(OD)出行客流量调查数据,如出行时间、成本、舒适度)为基础,统筹考虑各种交通运输方式,利用相应的数学模型将全部出行客流量在整个城市交通路网上进行合理分配,得到全部交通运输方式所承担的客流占比,进而计算出分配到所研究线网上的出行客流量[5-6]。但是,由于该方法缺少对城市轨道交通具体特征及客流出行生成因素的分析,没有针对不同出行目的和出行客流量分布规律单独建立数学模型进行分析,对城市轨道交通的实际吸引力过于乐观或者保守,从而导致预测的客流量过大或过小,偏离合理范围。

本文在对所研究城市的轨道交通线网进行客流预测时,改进了四阶段法:在客流出行生成方面,考虑到土地的利用性质及开发情况对未来客流吸引力的巨大作用,将土地利用性质作为OD小区(以下简称“小区”)的划分依据,并对小区进行拟合,生成大区,进而建立客流出行生成模型;在客流出行分布方面,由于重力模型对短距离客流出行分布的预测值偏大,因此本次对小区内部和小区之间的客流出行分布分别建立数学模型。

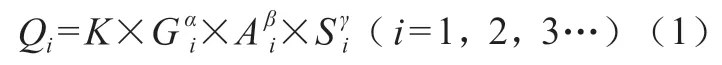

(1)小区内部客流出行分布模型。小区内部出行交通量的影响因素包括小区内发生交通量、吸引交通量(这两者取决于产业布局)、小区面积,其出行分布模型如下:

式(1)中,Qi为i小区的出行交通量;Gi为i小区的发生交通量;Ai为i小区的吸引交通量;Si为i小区的面积;K为小区区间系数;α、β、γ为标定系数,可根据现状OD出行客流量调查数据使用最小二乘法对重力预测模型进行标定得到,如有必要,可通过卡方检验验证参数选取的合理性(即进行显著性检验,比较自由度与临界值,前者小于后者时较合理),下同。

(2)小区间客流出行分布模型。对于小区间的出行交通量分布,可根据影响出行的约束因素,制定以下重力模型:

其中,

式(2)~式(4)中,Qij为i小区和j小区间的出行交通量;Ki、Kj分别为i小区和j小区的区间系数;Aj为j小区的吸引交通量;f(Rij)为阻抗函数,一般为幂函数、指数函数或者Gamma函数,与出行延误时间、拥挤程度等有关。

城市轨道交通客流预测时,可采用有无对比(即全有全无)的方法进行二阶段划分,首先针对无城市轨道交通的情况,依据出行客流量调查数据,利用建立的数学模型,预测不同运输方式的客流占比;然后在既有出行客流调查数据的基础上,构建城市轨道交通承担转移客流模型,预测城市轨道交通客流量。

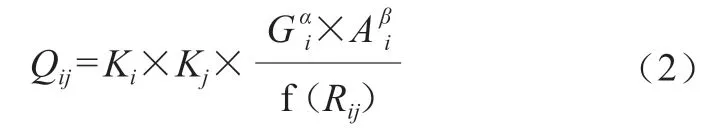

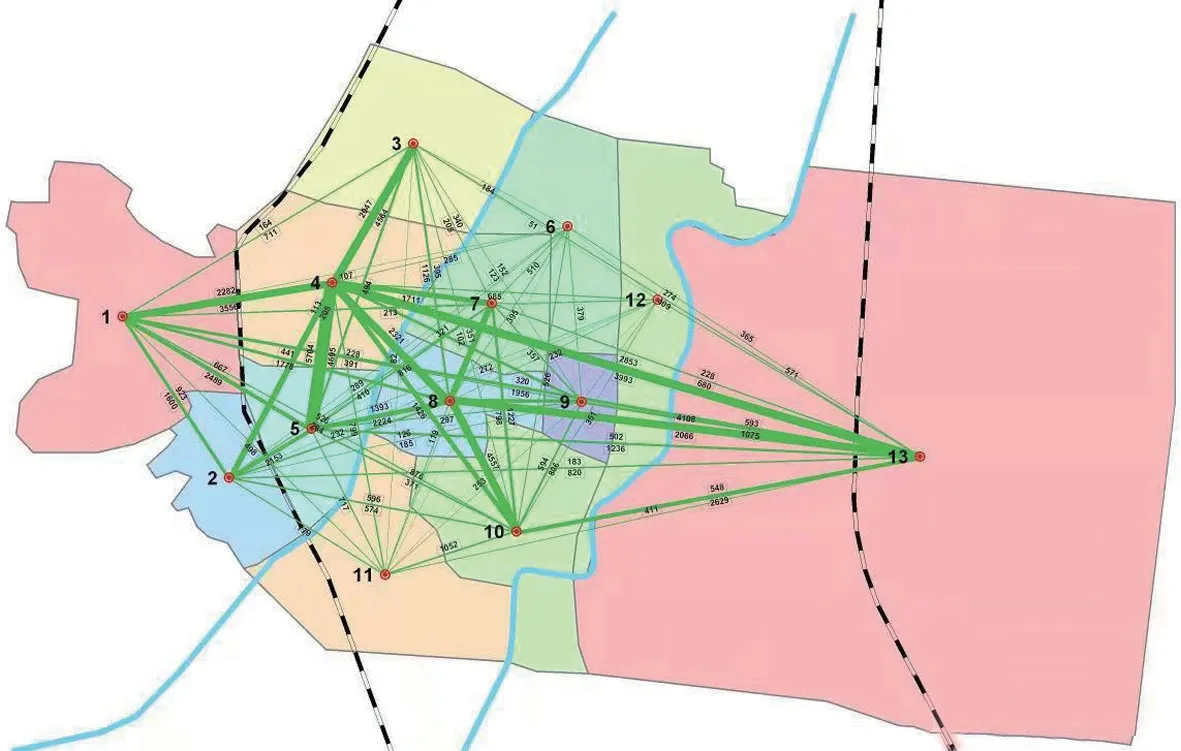

根据城市规划布局、用地、交通线路等将德州市划分为13个小区,如图2、表1所示。

表1 小区编号及范围

图2 小区划分范围示意图

依据德州市目前的人口及居民出行状况,参考同类型城市发展情况,预计该城市常住总人口在近期(2030年)、远期(2040年)、远景(2050年)分别为177万人、207万人、274万人,其2050年就业总人数将达到150万人,群众日均出行3.6次。预测该城市各小区2050年客流发生/吸引量如表2、图3所示。

图3 2050年各小区客流发生/吸引量预测趋势

表2 2050年各小区客流发生/吸引量 万人次

根据既有的小区划分以及预测的客流发生/吸引量,利用式(1)和式(2)可计算出2050年客流出行分布,并对分布数据进行校核和修正。通过上述方法计算出的2050年各小区高峰小时客流发生/吸引量预测值如表3所示,全天及高峰小时出行期望线如图4、图5所示。

表3 2050年各小区高峰小时客流发生/吸引量 万人次/h

由图4、图5可知,该城市客流出行需求呈现以下2个特征。

图4 全天出行期望线

图5 高峰小时出行期望线

(1)向心性。所有小区都与老城区的核心区区3和区4有很大的出行交织量,交通需求以老城区为中心向其他各小区放射。

(2)轴向性。该城市呈现3条出行需求量较大的轴线,即区1-区4-区8-区13的东西轴,以及区3-区4-区5、区7-区8-区10的南北轴。

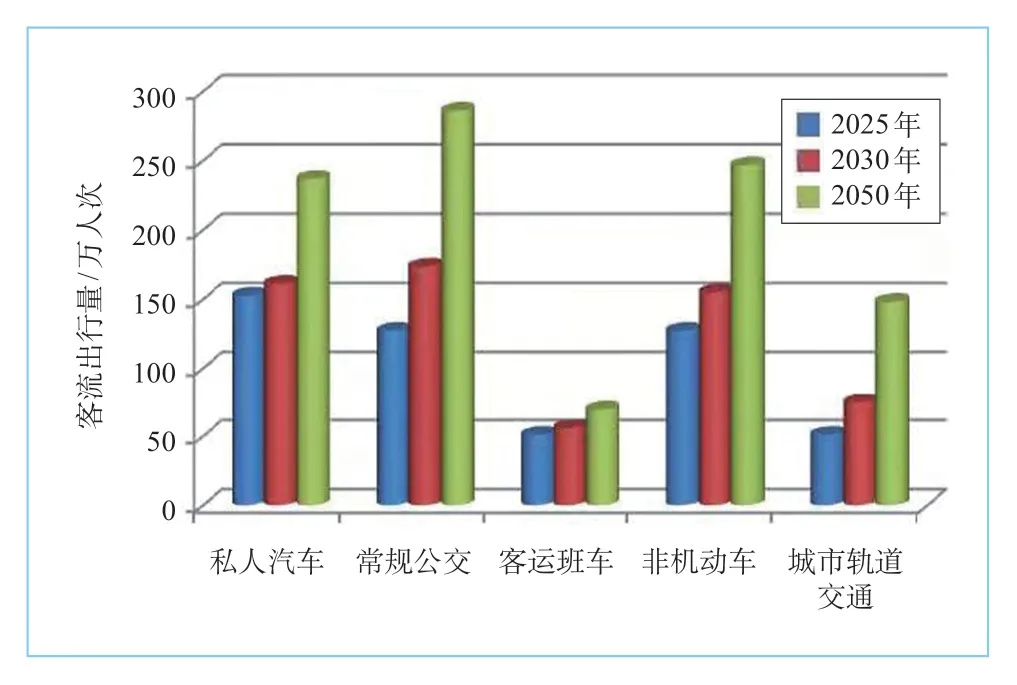

根据上述客流预测结果,选用logit模型预测不同交通运输方式承担的客流量及其占比,可得:2050年乘坐城市轨道交通出行的客流占比为15%,年客运量为148 万人次。各种交通运输方式在不同时期承担的出行客流量如图6所示。

图6 各种交通运输方式承担出行客流量

4 线网规划方案研究

4.1 线网规划原则

城市轨道交通线网规划应当全方位审视和考量城市轨道交通网络化效应对城市未来发展的可持续性影响[7];注重城市轨道交通线网与城市结构形态、土地利用规划、人口与就业分布、城市交通发展战略、居民出行特征、道路网结构、交通枢纽布局等方面的协调[8];注重线网内各线路之间以及与其他交通方式间的有机衔接,增强城市各区域之间的通达性;选择客流集中的交通走廊进行城市轨道交通建设,满足城市化发展带线网布局的需求[9]。

在进行线网规划时,应力求实现乘车距离最短、换乘次数最少的目标,布局换乘系数最小的线路网络,保证规划线路与其他线路存在交汇点,使乘客通过一次换乘即可到达目的地;线路交汇形式可采用两线十字交叉;线网换乘点尽量设在线路中心位置,发挥线路间一次换乘的最大优势;建设环线,串联大型客流集散点,在城市外围实现短距离换乘。

4.2 “面”“线”“点”分析

城市轨道交通线网规划方案可通过对“面”“线”“点”3方面的深入分析加以确定[10]。“面”的分析是指对线网整体结构形态和布局进行宏观把控;“线”的研究是指分析主要客流走廊,核验选线的合理性[11];“点”的分析是指对线路沿线机场、客运车站、旅游景点、医院、商业中心等大型客流集散点进行筛选和甄别,以此为基础确定车站选址和规模[12]。

4.2.1 “面”的分析

德州市中心城区受鲁冀边界影响,西北方向发展受限,未来主要向东南方向拓展,而陵城区则不断向西拓展,两者逐渐融合,城市东西向长度远大于南北向长度,轴向发展趋势明显。城市轨道交通线网应支撑城市发展组团中的“一带”,即东西轴向发展带,构建东西向主通道,缩短东西时空距离,达到“疏解老城交通,引导新城发展”的目的。受河流、铁路等天然屏障阻隔,中心城区呈现“三心三城”组团式发展格局,随着陵城区的并入以及生态科技城概念的提出,组团逐步演化为 “四心四城”,发展格局及功能分区更加完善,如图 7 所示。城市轨道交通线网应支持各大组团的发展,在轴向发展带基础上,构建纵横主通道,形成网格放射状结构。

图7 德州市发展格局示意图

4.2.2 “线”的分析

城市轨道交通线网规划应选择连通性好的主要客流走廊,使线路沿城市主要道路敷设,这样既可以充分利用已有道路空间,减少对城市的割裂并有效避免拆迁,同时也符合居民的既有出行习惯,可更好地吸引客流。

德州市中心城区客流方向主要为东西向和南北向,其中东西向是最主要的。因此,城市轨道交通线网应规划为由横纵主通道组成的网格放射状线网,并沿主要客流走廊敷设。东西向可利用的走廊有大学路、天衢路、三八路、东方红路、东风路、新河路。南北向可利用的走廊有迎宾大街、解放大道、湖滨大街、德兴大街、康博大道、广川大道、晶华大道、中傲大道、经五路、站前路等。

4.2.3 “点”的分析

作为城市客运的骨干系统,城市轨道交通必须要串联城市大型客流集散点。因此,规划时应分析这些客流集散点的规模等级、建设顺序、相互关系及可能的变化,以此作为规划线网构架的基点。德州市的主要客流集散点包括汽车站、火车站等枢纽,银座、德百、万达、华联、澳德乐等商业中心,以及政府行政中心、医院、学校等机构。

4.3 线网规划方案提出

通过以上对德州市“面”“线”“点”的分析,提出3套城市轨道交通线网规划方案。

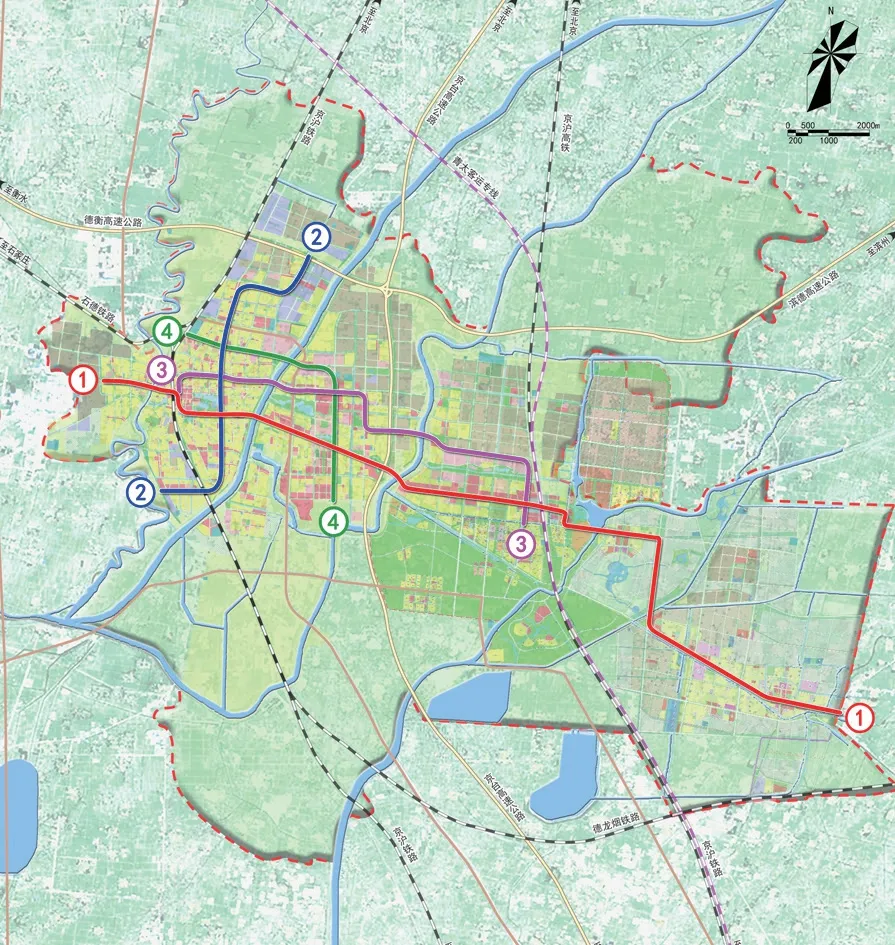

(1)方案1。1号线东西向敷设,串联老城区、河东新区、高铁片区等;2号线贯穿主城区南北;3号线为东西向第2条通道,连接河东新区以及高铁片区的产业区和商贸区;4号线连接天衢区、新华区、河东新区,如图8所示。线路全长100.1 km,设车站71座。

图8 方案1示意图

(2)方案2。1号线东西向敷设,串联老城区、河东新区、高铁片区;2号线贯穿主城区南北,连接中心区和河东新区;3号线贯穿高铁片区南北,同时连接中心区、河东新区;4号线连接河东新区工业区、综合服务区以及老城区,如图9所示。线路全长102.9 km,设车站74座。

图9 方案2示意图

(3)方案3。1号线东西向敷设,串联老城区、河东新区、高铁片区;2号线贯穿主城区南北;3号线连接中心区、河东新区以及高铁片区;4号线连接老城区、河东新区综合服务区、高铁片区产业区,如图10所示。线路全长108.9 km,设车站72座。

图10 方案3示意图

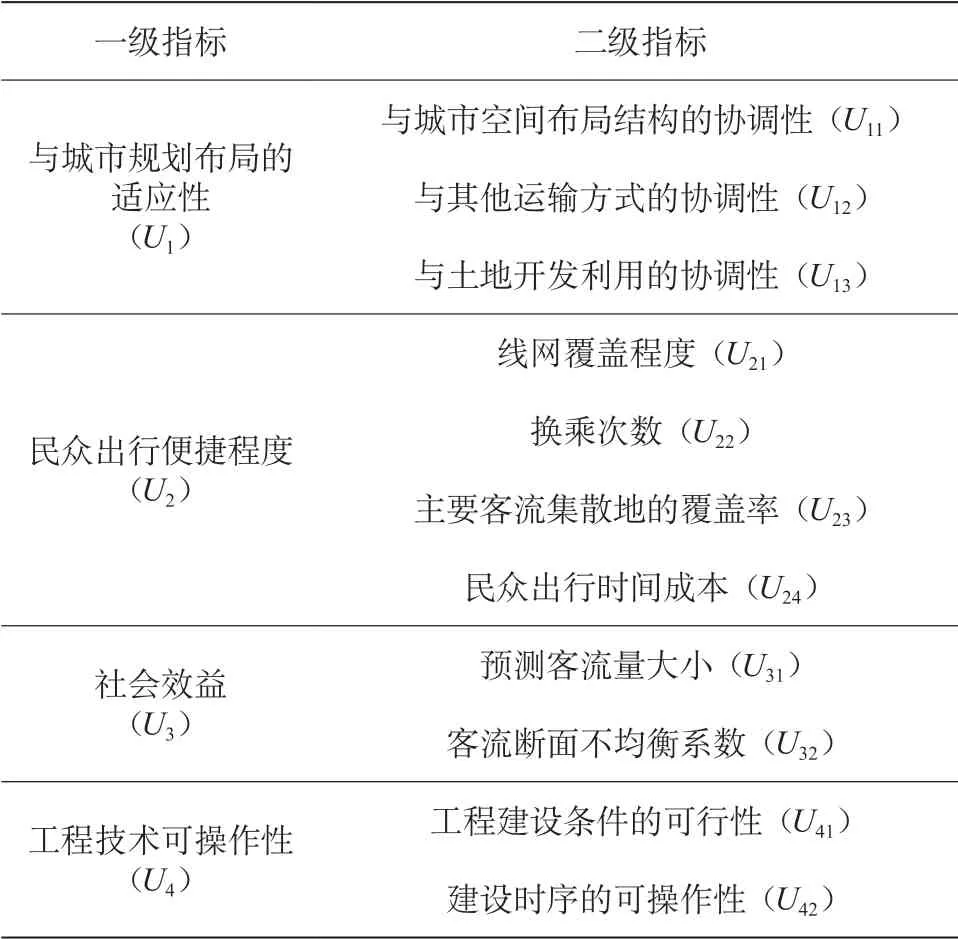

4.4 线网规划方案评价

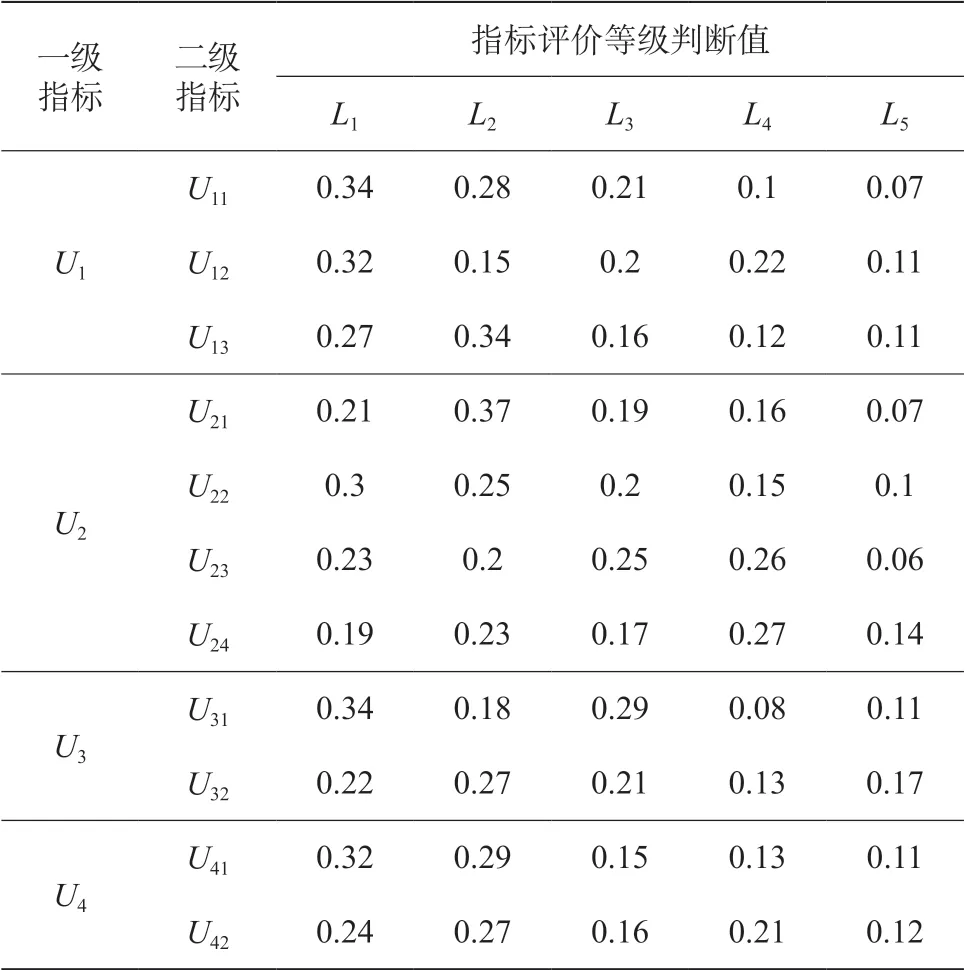

为确保城市轨道交通线网规划的科学性、合理性,需要对上述3个方案进行多方面的综合评价。本次研究所采用的综合评价体系包括与城市规划布局的适应性、民众出行便捷程度、社会效益、工程技术可操作性4项一级指标,上述每个指标又包含多个二级评价指标[14],如表4所示。

表4 综合评价指标体系

为有效合理地解决各评价指标间相互影响的问题,本研究结合城市轨道交通的特点,在上述评价体系基础之上,采用层次分析法建立多层次、多指标的评价数学模型:

式(5)中,U为i个(i = 4)一级评价指标的集合;式(6)中,Uij为第i个一级指标包含的第j个二级评价指标,Ui为Uij的集合;式(7)中,L为p个评价等级的集合(其中p = 5,分别为优、好、较好、一般、差);式(8)中,ri为Ui对评价Lj的隶属度rij的集合;式(9)中,W为评价指标的权重集合,其中ωi为第i个指标的权重,且ω1+ ω2+ …ωi= 1;式(10)中,B为综合指标U的综合评判等级,R为评价指标对评价等级的隶属度。单层次下各元素的权重可采用专家循环打分的方法确定。

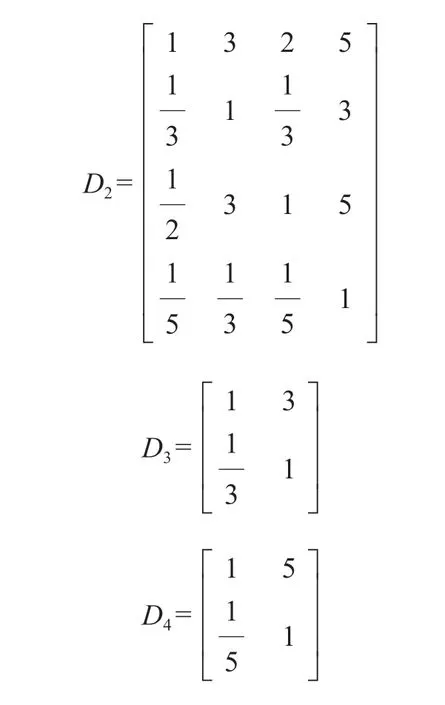

对于综合评价指标U权重的确定,应明确判断矩阵Di=(dij),其中dij表示综合指标ui是否比uj关键及其关键程度如何,取值为l、3、5、7、9。若二者的关键程度相同,则判定dij= dji= 1;若前者比后者更关键,则判定dij= 5,而dji= 1/5。总之,判断矩阵存在以下规律:dij>0;dij=1/dji;dii= 1。判断矩阵Di确定后,可求解下列矩阵方程,得到Wi:

式(11)中,λimax为特征向量对应特征值的最大值。然后对得到的结果进行归一化处理,进而得到各二级指标的权重向量。

结合本文预选方案1,通过对方案与城市建设规划布局的适应性、民众乘坐便捷程度、社会效益、工程技术可操作性4个方面进行综合评价。采用德尔菲法确定一级指标和二级指标的权重向量,得到与一级指标相关的单评判矩阵,分别为:

根据最大隶属度原则,结合表5计算结果,计算得到方案1的最大隶属度为0.334 36,评价结果为“优”。依次计算方案2和方案3的最大隶属度分别为0.296 34和0.317 21,评价结果分别为“一般”和“好”。因此,筛选出方案1为最优方案。

表5 预选方案1的指标评价结果

5 建设时序的确定

线网建设不追求一步到位,而是应该整体规划、分步实施,首先建设骨架线路,后期逐步实施辅助线路。骨架线路体现的是城市发展的主要方向,可满足土地利用和交通运输的需求,对整个城市轨道交通线网的结构起稳固作用,可使线网兼有稳定性和扩展性;而辅助线可对线网进行加密,扩大城市轨道交通线网的覆盖范围,提高其的服务水平[15]。

城市轨道交通线网分期建设规模应与各时期区域交通需求和城镇综合实力相适应,必须有重点、有层次地推进,循序渐进地发展,力求兼顾满足交通需求和引导城市发展的功能。对于本城市的城市轨道交通线网建设,推荐分成3个阶段实施。

(1)近期(2030年):修建轨道交通1号线江五南路—德州东站区间及2号线,长度36.5 km,建立老城区南北向联系,疏解老城交通。

(2)远期(2040年):根据城市发展状况,修建轨道交通1号线德州东站—陵城区间及3号线,长度43.3 km,初步形成网格框架,有效地支持城市总体规划。

(3)远景(2050年):修建轨道交通4号线,长度18.5 km,进一步完善城市轨道交通线网。

6 结语

线网规划是城市轨道交通从设计到建成运营全过程的重要依据、前提和基础,规划时应当全方位重视和考量网络化效应对城市未来发展的可持续性影响。本文以德州市为例,在研究其城市空间布局的基础上,通过预测其城市轨道交通客流量并进行“面”“线”“点”3方面的深入分析,制定3套线网规划方案并对其进行综合评价,筛选出方案1为最优方案,最后提出先建核心骨架线、再建辅助线的建设时序建议。下一步还应结合城市轨道交通线网规模中的社会经济分析法,对建设时序和规模进行优化。