粉红色视角下的中国当代女性服饰审美

武文茜, 王新厚*,2

(1.东华大学 纺织面料技术教育部重点实验室,上海 201620;2.东华大学 机械学院,上海 201620)

粉红色(pink)是一种十分常见的颜色,它表现出可爱、天真、柔美、性感甚至狡黠的多重气质,同时也被认为是极具女性特质的一种颜色,在现代服装设计中深受喜爱。然而在历史上很长一段时间里,许多西方语系中并无粉红色一词出现,如拉丁语与古希腊语;在印欧语系中,粉红色一词起源于“玫瑰花”。而“pink”真正作为颜色词出现在英语中是17—18世纪,在18世纪之前粉红色作为从属色从未被字典引用过。相比之下,粉红色在亚洲有着更为悠久的历史,在《全唐诗》中有许多对女性服饰色彩的描写,如“舞袖低徊真蛱蝶,朱唇深浅假樱桃。粉胸半掩疑晴雪,醉眼斜回小样刀”[1]描写的便是大唐女性服饰妆扮的大胆与奔放。约公元750年,受中国染色技术的影响,日本也开始出现粉红色(momo)一词[2]。

近现代有许多学者对中国女性服饰色彩展开多方面研究,主要集中于对传统服饰或民族服饰色彩的运用研究,如刘祎[3]对民国旗袍的面料色彩进行分析与总结,刘阳等[4]对裕固族女性服饰色彩进行美学解读。但在女性服饰色彩研究中对粉红色的运用都只是略有提及。除此之外,随着外来文化的融入,许多西方的文化浪潮与审美观念也对中国当代女性服饰的发展产生了巨大影响。许多学者开始从女性主义的角度探讨女性服饰风格与审美的变迁,如卢旭[5]、张春明等[6]、谢路路[7]探讨了女性主义思潮影响下的女性服饰演变。粉红色不再仅作为单纯的色彩应用于当代女性服饰设计中,而是逐渐成为一种性别视觉符号。文中以粉红色为切入点,对不同阶段的中国女性服饰审美展开研究,探析当代中国女性服饰的美学内涵,丰富人们对女性服饰色彩的认知,助力中国女性服饰审美从单一化到多元化的发展。

1 粉红色在当代各时期中国女性服饰中的应用及其特点

在中国漫长的封建社会时期,服装有着严格的等级序列,服装颜色是区分身份贵贱、官职高低的标志之一。《旧唐书·高宗纪》中对不同身份阶层所穿着的服色逐级规制,形成了由黄、紫、朱、绿、青、黑、白7色构成的服色秩序,从而有了“正色贵,间色贱”的服装色彩观念[8],所以在数千年的封建社会,粉红色一直是难登大雅之堂的颜色。直至封建专制制度结束,颜色等级壁垒被打破,粉红色作为极具女性气质的颜色,随着时代的发展在不同时期的中国女性服饰中呈现出不同的风格特点与情感语言。

1.1 1949—1965年

建国初期,中国社会处于剧烈变革中,这一时期的女性服装新旧杂陈,既承袭了民国时期的服装式样,又吸收了新式服装的特点。旗袍、布拉吉、传统对襟上衣等是当时主要的女性服装形式,而传统旗袍则依然是女性出席重要场合的礼服。旗袍在经历了民国时期的兴盛发展后,其样式已基本定型,整体风格优雅、简洁。旗袍面料的色彩淡雅,多数运用大色块加大朵花形图案装饰,单色面料也常出现。穿着粉红色旗袍的主要是年轻的时髦女性,清淡的粉色大底加上小散花图案清丽俏皮;熟龄女性所穿旗袍中,粉色多作为装饰颜色应用在刺绣、花边、镶滚、珠片、盘扣等处,起到点缀的作用。20世纪50年代,在苏联意识形态的辐射下,色彩明丽的布拉吉在中国开始流行,布拉吉连衣裙的颜色主要以体现女性柔美的暖色系为主,青春明亮的粉色碎花图案布拉吉是当时的潮流之一。

这一时期的女性服饰颜色逐渐走向朴素,但还是比较多元化的。1956年1月,在中国美术家协会上海分会举办的花布、丝绸、织锦图案展览会上,展出了不少花布图案,如枫叶、小菊、玫瑰图案等,色彩鲜艳丰富且充满生命力,上海《青年报》报道并评论:“姑娘们,别老是穿得灰溜溜的,穿得漂亮些,把自己打扮得和鲜花一样。”粉红色以含蓄内敛的方式在年轻女性的裙装中悄然绽放[9]。

1.2 1966—1977年

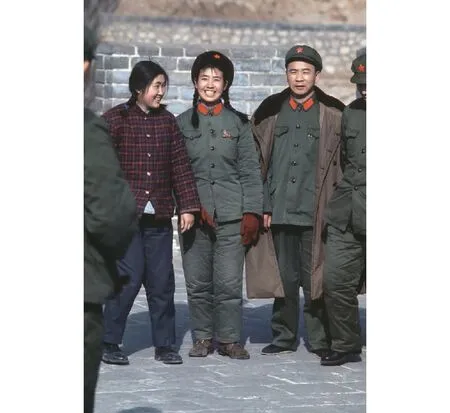

20世纪60年代的西方时尚圈掀起了一股“粉红色的新10年”潮流,Vogue杂志主编戴安娜·弗雷兰提出了“pink pink pink inside and out—in fashion,in beauty”的口号。玫瑰粉、珊瑚粉、蜜桃粉、烟熏粉……各种明度不一、冷暖各异的粉色充斥着女性服饰与化妆品市场[10]。而这场粉色风暴并没有吹向当时的中国,此时中国的女性服饰如李滨声的漫画《四季常青》中描写的一般:“桃花开了,姑娘穿蓝色;荷花开了,姑娘穿蓝色;菊花开了,姑娘穿蓝色;水仙花开了,姑娘穿蓝色。”“文化大革命”之下的中国女性服饰是一片蓝、绿、灰色军便装的海洋(见图1),粉嫩的花裙子只有在女学生身上偶见其风采,粉红色悄无声息地淹没在蓝、绿、灰的潮流中。

图1 20世纪60年代的中国女性服装 Fig.1 Chinese women's clothing in the 1960s

1.3 1978—1999年

20世纪70年代,荧光染料的发明使粉红色有了更丰富的色阶变化,荧光粉成为朋克主义的标志性颜色[6],与当时欧美朋克风潮之下流行的艳丽夸张和充满“肉欲”的粉红不同,中国女性对粉红色的审美依然传统与保守。随着改革开放的春风吹来,受到西方时尚潮流的冲击以及电影杂志等媒介的影响,女装款式变得多样,色彩也更加鲜艳大胆,与千篇一律的蓝、绿、灰形成强烈反差的是20世纪80年代的女性开始热衷红、黄、紫等高饱和度颜色,整体色彩呈现出霓虹般的视觉效果。过去沉闷单调的女性服装开始走向前卫化和多元化,在此时期万花丛中的一抹粉红,不打眼却又不可缺。20世纪80年代开始涌现出大量具有现代意识的职业女性,中性风格的女性服装逐渐出现[11],这一时期的女性为打造出与以往不同的干练、成熟又时髦的形象,多选择极简主义风格的女性职业装,色彩沉稳低调(见图2)。20世纪90年代在极简主义风潮下,时尚界对粉红色的热情降低了[12]。

图2 Gucci 1997年春夏系列Fig.2 Gucci spring/summer 1997 collection

1.4 2000—2020年

21世纪开始,逐渐进入后现代美学时代,女性对外来潮流文化的接纳程度更高。从服装艺术的角度来看,从未有一个时代像现在这样自由,社会经济的高速发展、女性自我意识的提高以及时尚潮流的迭代,使服装的形式与内涵空前发展,服装流行色日新月异。2000年初韩国电视剧在国内流行,中国女性审美开始受到“韩流”文化的影响,服饰妆容都更热衷于凸显女性的柔美、粉嫩、甜美、天真。

图3为PANTONE 2000—2020年的服装流行色。由图3可以看出,红色系有10次作为年度流行色出现。将16进制颜色编码中的#FFC0CB作为粉红色基准色(即CMYK色彩模式中的0%青色,25%品红,20%黄色,0%黑色),由此界定粉红色为品红为主色,黄色次之,青色、黑色比例较低的色彩。可以发现,图3的10种红色系色彩中,除探戈菊(黄色比例大于品红色)、兰花紫(青色比例大于黄色)外,其他8种都可以归为粉红色系范畴,因此粉红色出现频率极高。

虽然这一时期的女性对服装颜色的选择自由随性,但可以看出,粉红色在千变万化的服饰潮流中依然占有一席之地,不同年龄段的女性在各种场合穿着不同明暗、不同饱和度的粉红色,也使粉红色的精神内涵更饱满和多元化。2014年,著名的女性内衣品牌维多利亚的秘密在中国走红并开设了内地第一家门店,2017年的年度大秀也在上海盛大举行,一时间在中国掀起一股性感奔放的粉色旋风,粉红色不再仅是温柔少女气息的标志,也是一股强大的性感力量。2018年,内地现象级综艺节目《创造101》通过粉色系舞美和服装打造出的活力女团迅速成为年轻人追捧的对象,这股粉红梦幻造星运动似乎也成为当代年轻女性人生理想与审美理想的投射(见图4)。而粉红色也冲破了性别主义的固有定义,在男性中同样流行,如歌手周杰伦就将粉红色作为自己的应援色,并在其演唱会中使用标志性的粉红色话筒。同时,西方国家以粉红色为主题的女权主义运动与同性恋权利运动都使中国女性对粉红色的定义有了更全面的理解。在这一时期粉红色也有了更丰富的内涵:少女、性感、梦幻、欲望、女权……

图3 2000—2020年PANTONG年度流行色 Fig.3 PANTONG annual fashion color from 2000 to 2020

图4 综艺节目《创造101》 Fig.4 Variety show Creation 101

2 粉红色视角下当代中国女性服饰审美情感的4个阶段

2.1 新生与懵懂

新中国成立初期,社会秩序稳定,经济逐步恢复,这一时期批判旧的审美形态、创立新的符合社会主义生活方式的服装审美成为新的历史任务,但传统审美观念和政治氛围都在很大程度上束缚了女性的审美意识与审美理想。服饰色彩的朴素或艳丽被认为与社会主义或资本主义的生活方式相关联,这一时期女性服饰的发展虽然也曾有过百花齐放的过程,但终属昙花一现。此时的女性审美处于一个懵懂状态,是审美模糊化的阶段[13],混合了多种元素的特点,不同层面的服饰审美概念相互交叠,虽也曾尝试突破壁垒建立具有民族性特点的服饰审美品格,但最终湮没在社会历史更迭的进程中。

2.2 压抑与艰涩

“文化大革命”时期,社会环境与群体氛围对社会服饰审美产生了无形压力,为求得心理上的安全感,政治化的劳动生产女性形象备受推崇,女装呈现出无性别化的趋势,这是政治因素影响下的强制审美,女性开始压抑内心对服饰审美的欲望与女性特质的表达需求,出现了政治氛围主导下的审美从众行为。这一时期的女性着装十分单调,甚至惧怕穿着花衣服,蓝、绿、灰的中性气质服装折射出沉闷的社会审美环境。由此可以反映出在相对固化的集体意识中,人们对服装色彩的审美会产生定势,女性对美的追求也会被压抑与隐蔽。

2.3 开放与探索

1978年之后的中国发生了历史性变革,思想解放的浪潮汹涌而来,女性服饰审美也逐渐去政治化,性别意识的内驱力让女性开始大胆自我表达。受到西方女权主义的影响,女性审美自由回归到女性本身,审美心态从封闭走向开放,从强调集体走向注重个性,从单一走向多元化,中国女性形象更加饱满与多姿多彩。改革开放促进了经济发展,使传播媒介多样化和普遍化,服饰潮流通过电视、电影的形式传播到大众生活中。该过程类似于新生儿的模仿行为阶段,审美个体间通过模仿、暗示、感染和传递发生作用,最后形成流行风暴,成为一种审美时尚。影视作品中靓丽的女明星是这一时期女性的主要参照模仿对象,1984年电影《街上流行红裙子》引发红裙子风潮,正如塔尔德在《模仿律》中提出的理论:在没有干扰的情况下,模仿一旦开始,便以几何级数增长,迅速蔓延。这一时期的年轻女孩开始追捧高饱和度色彩的服装,女性服饰审美回归日常生活化,体现了她们追求美的迫切愿望。

2.4 释放与碰撞

女子相对更为感性,其人格特质在社会协调、情感社交的互动中构建。当下的中国正经历着从生产型社会向消费型社会转型的阶段,在西方时尚潮流、消费主义、后现代审美理念与后现代女性主义影响下,中国女性服饰审美打开了新局面[14],粉红色被赋予了性感、情色、同性恋文化、种族主义等多重定义。同时粉红色服饰也被当作女权主义运动中的视觉旗帜,粉红色已不再仅是一种服装色彩,更成为一种社会符号语言渗透到女权主义浪潮中(见图5)。

图5 “粉红猫咪帽”运动Fig.5 "Pink pussy hats" campaign

在服饰审美日趋多元化与个性化的21世纪,女性对服饰审美似乎有了更自由的选择权,但消费能力与审美能力不匹配造成的审美失衡使这一时期的女性服饰审美总绕不开“浮躁”二字。《新周刊》杂志在2019年4月刊中推出了“低美感社会”的专题,谈论了这个时代的审美匮乏症[15]。当今女性服饰审美文化看似繁花似锦,但大多数女性的审美意识在媒体价值观以及消费主义的预设和引导下,其本质内核依然十分单调无趣;娱乐时代造就的各种审美榜样给女性带来无形压力,现代男权文化中的“直男审美”、反人类的“网红脸“以及“美即正义”的氛围都将女性拉进新一轮的审美审判中,女性服饰审美被模式化,开始陷入了“美则美矣,没有灵魂”的状态,刚从复制粘贴式审美环境里走出的中国女性又迷失在了“美即正义”的泡沫里。

3 当代中国女性的服饰审美与女性主义思潮的变迁

服装审美价值取向是客观与主观的统一,受到社会经济发展程度、工业水平、阶级地位、民族文化的制约,同时人作为服饰审美的主体,其审美风格、性格差异也极大地影响了审美价值的取向。文中基于服装艺术的社会学本质进行跨领域、跨学科的探讨,尝试以粉红色在服饰表征形态下的强大内核为中心,从当代女性主义发展的角度进行思辨,更深入探讨当代中国女性服饰的审美取向。

当代中国女性主义意识的发展,是在社会变革的背景下跌宕发展起来的,女性主义的发展对中国女性服饰审美有着深远影响。20世纪六七十年代,在妇女解放思潮与政治氛围的影响下,中国女性主义的内核是追求男女平等的政治权利以及鼓励妇女像男性一样参与到社会主义建设中去。“不爱红装爱武装”,这种思想内核在服饰审美上表现为选择男性化服装,舍弃极具女性化的粉红色。20世纪80年代,随着政治经济文化的发展,女性受教育程度不断提高,在市场化的浪潮中经济地位也不断提升,但社会主流意识依然将女性定位于传统的顺从被动地位中。在西方女性主义思潮的影响以及社会开放与包容的环境之下,这一时期的女性摒弃了以往对男性形象的模仿,不再单纯追求男女政治经济地位平等,开始挖掘女性本真,鼓励女性表达自我和寻找自我[16],女性着装不再受性别角色的限制,女性服饰审美变得更为自由和感性。粉红色回归到女性服饰艺术中是中国当代女性对美之追求的象征,是女性自我意识的觉醒,是生机盎然的新时代女性气息的展现。21世纪消费时代来临,人类的审美观念与审美实践进入后现代美学时代,在新的社会文化语境里,日常生活出现审美化的趋势,审美经验变得丰富多彩,不断进化的审美意识鲜明地渗透到当代女性服饰文化中,后现代女性主义为中国女性服饰审美带来了新的风潮。先锋、反叛、颠覆传统,在后现代女性主义艺术的内驱力推动下,女性对审美话语权的掌握达到了前所未有的高度,中国女性的艺术情感变得更为多元,并开始渴求更丰富的表达空间与宣泄渠道,她们尝试打破过去对女性服饰审美的刻板印象。粉红色不再仅是用以强调女性柔美特质的服饰色彩,更成为女性表达审美情感、宣泄内心诉求的工具,粉红色的时代意义变得更为复杂。然而,当下这种粉红色的爆发式应用是中国女性审美焦虑的释放还是欲望的感性显现需进一步探讨,但无论如何,中国当代女性主义的变迁以及社会意识形态的进化,都为粉红色赋予了多重灵魂。

4 结语

丹尼尔·罗什说过:“服饰文化首先是一种秩序,透过服装语言的嬗变,可以看到各国社会价值的转化。”[17]粉红浪潮的不断更迭反映了女性在当代中国社会的角色转变,体现出中国当代社会的文化环境越来越宽容。文中从粉红色视角解读当代中国女性服饰审美的变迁,审视中国当代女性投射在粉红色上的审美价值观与审美情趣,探讨粉红色在服饰应用背后的社会文化语境。新中国成立后,随着岁月的变迁,中国当代女性服饰审美从过去的高度统一逐渐走向日趋多元,人们在服饰审美上有了更多的选择,但是这并不等同于拥有了审美自由,大部分中国女性作为被动审美者,依然缺乏独立思考、判断、表达审美情感的能力。中国女性服饰审美的进化演变依然需要长足的引导与提升,这是一条未竟的粉红之路。