南通地区民间舞蹈服饰表现形式与文化特征

孙晔, 卞永洁, 李晓燕

(南通大学 纺织服装学院,江苏 南通 226019)

民间舞蹈是人类在长期的劳动生活中逐步形成的一种艺术形态,是群众性的社会活动,也是传统社会生活中不可缺少的部分。中国幅员辽阔,民族众多,不同民族、不同地区由于自然环境、历史文化背景的差异,形成了各种不同的民间舞蹈形式。南通地区民间舞蹈作为中国民间舞蹈的重要组成部分,承载了南通地区劳动人民的集体意识与精神追求,同时,独特的生态环境与生存方式使该地区的民间舞蹈又独具地方特色。南通地区的原生态民间舞蹈形式丰富,目前被收录在市级以上非遗名录的有18支,其中国家级1支、省级9支。1988年出版的《中国民族民间舞蹈集成·江苏卷》记载了14种南通地区的民间舞蹈。更多没被记录的民间舞蹈随着原生态环境的变化,失去了生存的条件,逐渐消失在现代文明生活的记忆中。不同的舞蹈在现代文明进程中有着各不相同的兴衰历程,其中被列入非物质文化遗产名录的民间舞蹈,也正在逐步从民俗活动发展为舞台表演。

文中以非遗名录中的南通民间舞蹈为研究对象,舞蹈中的角色有现实的、虚幻的,有人、神、仙、鬼,与之相匹配的舞蹈服饰表现出丰富的样式与色彩,从侧面展示了南通地区民间舞蹈的特色与民俗特征。

1 南通地区民间舞蹈服饰的形式特征

民间舞蹈服饰的形式主要针对视觉审美而言,包括民间舞蹈服饰的样式、色彩、面料、工艺等,其中样式与色彩是舞蹈角色视觉形象的重要内容,也是舞蹈角色的标识,随着舞者流畅的动态表演,服饰在丰富舞蹈视觉要素的同时,也展示了其动态美。南通地区民间舞蹈中角色众多,18支非遗舞蹈共涉及40多个人物角色,具体见表1。由表1可知,角色服装样式丰富,色彩各异,文中主要从样式与色彩两方面进行分析。

表1 南通地区民间舞蹈角色一览

1.1 服饰的样式

1.1.1传统民间服饰的样式——现实版的人物形象 民间舞蹈服装无严格限制,既可随时代变迁而变更,又可跨越朝代[1]。民间舞蹈服饰有一定的随意性,有什么衣服就扮什么相,其样式很大程度反映了传统民间服饰的面貌,体现了当时人们的真实生活状态,并且其样式会随人们生活状态的变化而变化。如清代《崇川三十六行风俗画》描绘的花鼓舞服饰是清代民间服饰样式(见图1);而《中国民族民间舞蹈集成·江苏卷》海安花鼓舞中的红娘子服饰是中式大襟短袄配百褶裙,也有中式短袄配中式裤子的,均为过去民间常见服饰样式。此外,耥子灯、如皋湘莲中的女子服装:中式大襟上衣,配中式裤,布鞋;河蚌舞中的渔翁服饰:中式大襟长衫,束腰,灯笼裤、绑腿,均为现实生活中对应角色的形象。这类服装展示了现实中的人物形象。

图1 花鼓舞Fig.1 Flower-drum dance

1.1.2仿生的样式——趣味性的角色形象 在设计上运用仿生的手法来表明角色的身份,是民间舞蹈服饰的特征之一,这种服饰造型具有较强的趣味性。抬判中仿蝴蝶造型的村姑服装(见图2);河蚌舞蚌精服饰中的蚌形披肩;钟馗戏蝠中小鬼仿蝙蝠形态的服装;龙舞中服饰上龙鳞的装饰等,都是模仿自然生物的整体或局部形态。仿生的服饰造型和装饰手法,在舞蹈中具有鲜明的标识性,充分体现了劳动人民的想象力与创造力。

图2 抬判中村姑的服饰Fig.2 Folk dance taipan

1.1.3程式化的样式——象征性概念的物化形象 按“程式”做事,是中国古代普遍而行之有效的思维方式[2],事实上现代仍然行之有效。舞蹈服饰的程式是指舞者遵循的穿戴规则。程式化的样式,是指民间舞蹈服饰在长期发展中逐步固定下来的样式,具有相对稳定性,这种服饰的样式具有一定的象征意义,并在传承中被概念化。如20世纪80年代之前,民间跳马伕的服饰为黄底白纹对襟上衣、肚兜、黑底白扣暖腰、红佩带(上缀铜铃)、牌面(头箍上装以圆镜,镜上再缀玉珠和粉红绒球)、白布袜套、绑腿、草鞋、银针封口、百页蓬、黑色护腕[3]。后来,即便是舞台表演的跳马伕服饰仍保留与东马伕的渔民、农民、盐民相似的特征元素。跳马伕服饰如图3所示。

图3 跳马伕服饰Fig.3 Folk dance tiaomafu

由图3可以看出,跳马伕服饰有肚兜、暖腰、绑腿、草鞋等,同时传承了马伕概念化的装饰元素,如嵌有小圆镜的牌面,有驱邪之意,镜边饰粉色绒球,腰围一圈铜铃,手执马扦,嘴衔银针,服装与配饰构成了完整的跳马伕服饰装扮,并且固定下来。服饰的程式化并非一成不变,而是相对稳定,并且稳定的是无形的精神与有形的精神物化形式,从而成为舞蹈角色的标志。另外,如钟馗、判官等角色的服装也呈现出程式化的特征,成为角色的象征性符号。

1.1.4夸张怪诞的样式——喜剧性人物的塑造 民间舞蹈服饰中还有一种夸张怪诞的造型样式,把威严的令人敬畏的角色(如判官、钟馗等),塑造成可爱滑稽的形象,其服饰样式也具有相对固定的造型形态,从而成为角色的标志。如钟馗戏蝠中的钟馗魁梧身材,高达2 m,身穿红官衣、围肩、玉带、红绸灯笼裤、厚底鞋、尖纱;跳财神中,财神身着财神服、财神帽、靴子,加上金色的财神脸面具,长眉短须,形象滑稽可爱,这些服饰借鉴了戏服的元素,但更夸张。钟馗戏蝠如图4所示。图4舞蹈中的丑角——小鬼的服饰造型,更是滑稽幽默。滑稽的服饰配合舞蹈表演动作的笨拙稚气,给人憨态可掬的感觉,使舞蹈更具喜剧性与幽默感,体现了劳动人民娱神自娱的娱乐精神。

图4 钟馗戏蝠Fig.4 Folk dance ZHONG Kui and bats

1.2 服饰的色彩

服饰的色彩是构成服饰的重要元素。南通地区民间舞蹈服饰的色彩主要来自人文和自然。

人文色彩是指传统文化观念的色彩。传统观念中,色彩有贵贱、吉凶之分,正色有青、赤、黄、白、黑5色,与五行、五方、五德相对应,所以传统的色彩就有了主观的寓意。红象征吉祥,代表喜庆、欢乐与美满,是民间舞蹈中最常见的色彩,如民间花鼓舞中红娘子服饰的红色代表喜庆,钟馗、判官服饰的红色代表正义。红色在民间还有辟邪的作用,所以节日庙会风俗中的民间舞蹈服饰不能缺少红色。黑白属无彩色系,一般会用在小鬼、丑角的服饰中,既是受色彩文化的影响,又是从视觉上衬托主角的色彩。

民间舞蹈服饰的色彩搭配体现了较强的主观性,高纯度高明度的色彩对比较为常见,如苍龙舞女龙把子服饰中桃红色绸灯笼裤、豆绿色围裙和大红色带袢布鞋;蚌精头饰的绿绸带系红彩球;泼花篮中仙子粉红色上褂、桃红色云肩、仙女水绿色上褂、湖蓝色云肩等。虽然这些服装颜色并非一成不变,但色彩鲜亮是民间舞蹈服装颜色的共性特征,“红红绿绿,图个吉利”,是民间用色的习惯与搭配的经验[4]。

民间舞蹈服饰的用色,还有来自自然的色彩设计,并且主要运用在舞台表演形式中的民间舞蹈服装。如1987年海安花鼓进京表演时,演员穿着的象征江苏水乡的翠绿色丝绸服饰,头上扎着“菜花黄”的发髻,手持粉红色花鼓……[5];跳马伕服饰中蓝色波浪纹设计,来自对海洋色彩的联想。这些色彩设计已经带有了现代舞蹈服饰设计的思维。

2 南通地区民间舞蹈服饰的文化特征

世间万物都有物质和精神两种属性,只是侧重不同[6]。民间舞蹈服饰的物质属性是显而易见的,并且由于民间舞蹈的精神属性,使民间舞蹈服饰包含更多精神层面的内容。

2.1 体现原始的万物有灵观

南通地区民间舞蹈服饰对动物形态,以及图腾形态的模仿较多,常被做成装饰戴在头上,或用于服装造型穿在身上,比如苍龙舞中龙形的头饰,河蚌舞中的蚌形服饰,龙把子服装上的龙鳞装饰等,都是模拟某种动物,即“仿生”,从精神层面讲,这是“万物有灵”观的外化表现。由于认为万物皆有生命,因而也认为万物皆有灵魂[7]。因为有灵,所以可以沟通,舞蹈就是沟通的方式。南通滨江临海,水资源丰富,“水不在深,有龙则灵”,当地有各种龙舞,用于人与天地神灵的沟通,以期得到神灵的庇佑。“万物有灵”是原始人类的宇宙观,并在人类的发展中,以各种形式传承着这种文化基因,而民间舞蹈服饰是传承这种世界观的载体之一。

2.2 体现传统的二元对立观

二元对立观是指人的内心产生的非此即彼的思维观念,如好恶、吉凶、是非等[8]。民间舞蹈中角色的安排与形象的塑造常体现出传统的二元对立观,如常青花担中的花旦姑娘和生哥、荡旱船中娘子与白跳、钟馗戏蝠中的钟馗与小鬼、抬判中的判官与小鬼、花鼓舞中的红娘子与小丑等。这些角色实际是男女、正邪、美丑的对比,是传统阴阳观念的体现。这种观念通过舞蹈服饰的对比,尤其是色彩对比来表现——通过色彩冷暖表现男角与女角的对比;通过有彩色与无彩色表现正与邪的对比;通过鲜艳与灰暗,表现美与丑的对比。

2.3 体现民俗地域文化的特征

民间舞蹈服饰体现了民俗地域文化的特征。南通地处长江入海口,滨江临海,陆上也是水溪交错,淡水资源、海洋资源丰富,南通地区人民生活与水息息相关,农耕、捕鱼、晒盐成为其主要生产生活方式。传统文化中龙是水的主宰,各种民俗节日、庙会都有龙灯、龙舞,以期盼风调雨顺,国泰民安。南通民间舞蹈中龙舞的形式丰富,有苍龙舞、罗汉龙舞、板凳龙舞,色彩上有白龙、青龙、黄龙和花龙等,男子舞龙,女子也舞龙。和水有关的舞蹈还有蚌精舞、荷花盘子舞、荡旱船等,所以水乡的服饰、渔民的服饰和盐民的服饰也成为舞蹈服饰的重要来源。头巾、肚兜、围裙、绑腿等生活中的服饰品成为民间舞蹈服装的重要元素,展现了江海平原民间服饰的风情。即使是舞台化的民间舞蹈服饰,也仍然保留着这种地域文化的特征,如跳马伕服饰设计就是“三民”服饰的综合体现,现代海安花鼓服饰则体现出水乡特色。

3 南通地区民间舞蹈服饰的艺术化发展

南通地区的民间舞蹈正随着现代经济的发展和人们生活方式的改变而变化。农耕习俗、风土人情、乡俗活动、宗教信仰等是民间舞蹈生存的土壤[9],土壤的逐渐失去导致其生存空间发生了巨大变化。在这种变化中,有的舞蹈从民俗活动走向了舞台表演,使民间舞蹈服饰与现代审美融合。这种融合成为了民间舞蹈服饰的发展趋势。

3.1 民俗活动中的民间舞蹈服饰

在农耕社会中,民间舞蹈是劳动人民与神灵沟通的方式,是情感表达的方式,也是讨生活的方式。不同的舞蹈有不同作用,如祭神祈福、再现生活、娱乐民众、宣传教化等,这些作用在民俗活动中被充分地表达。民间舞蹈是民俗活动的重要部分,在农业社会,南通地区的庙会、灯会、行会、消灾会、迎神赛会等民俗活动不胜枚举,这些民俗活动都离不开民间舞蹈,也促进了各种民间舞蹈的流行,南通民间舞蹈与部分民俗活动对照见表2。民间舞蹈服饰作为舞蹈的视觉形象组成部分,对舞蹈角色塑造有着重要的作用。尽管民间舞蹈的服饰有一定随意性,且很多为日常服饰,但作为舞蹈服饰时,在色彩的运用和装饰上会处理得更加符合民俗活动的热闹气氛。民俗活动常青花旦如图5所示。图5中演员服饰红红绿绿的色彩烘托了节日氛围。另外,由于穿着环境不同,穿着者动态表现不同,民间舞蹈使民间日常的服饰展现出更丰富的美感形式。

图5 民俗活动中的舞蹈——常青花旦Fig.5 Dance of folk activities—changqing huadan

表2 南通民间舞蹈与部分民俗活动对照

民间舞蹈服装中除了日常服饰,还有针对特定角色的专门服饰,如钟馗、小鬼、仙女、财神等的服饰,运用夸张、美化、吉祥寓意等表现手法,使角色的个性特征更为明显,这些角色的服饰样式相对稳定,具有概念化的表现特征,体现了民间舞蹈服饰作为民俗文化的传承性。现代民俗活动中的舞蹈服饰很多仍沿袭农耕时代的样式,其与民间舞蹈的功能,以及民间舞蹈服饰中蕴含的精神内容密切相关。

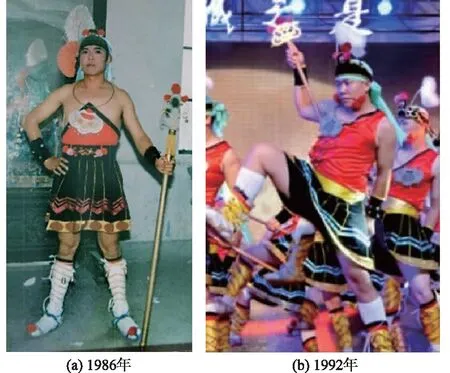

3.2 舞台表演中的民间舞蹈服饰

南通民间舞蹈在现代化进程中经历了巨大的考验。随着现代化的进程,农耕社会的生活方式被移风易俗,南通民间舞蹈失去了赖以生存的环境,很多民间舞蹈被人们淡忘,即使已被列入非遗名录,在民间也很难看到,如九狮图、大凳舞等。从20世纪80年代开始,部分民间舞蹈由于民俗文化、艺术表演等方面的特色,实现了从原生态到艺术态的发展,走向了艺术表演的舞台,如海安的花鼓、罗汉龙、苍龙舞,通州的荷花盘子舞,如东的跳马伕等。南通民间舞蹈在舞台化的过程中,形成了群舞的表演形式,其服装也成为舞美设计的一部分,随着舞蹈的再编排与舞美设计的需要,服装在传承中不断地更新变化,搬上舞台的民间舞蹈服饰成为体现民俗文化和反映时代审美的视觉内容。海安花鼓的舞台服装如图6所示。图6中演员统一的服饰、群舞的形式以及灯光的烘托,加强了舞蹈的表现力。舞台表演的服饰塑造了角色的外部造型,营造了其赖以生存的艺术空间[10-11],成为民间舞蹈舞台艺术化的重要组成部分,使民间舞蹈更具生命力。

图6 舞台表演——海安花鼓Fig.6 Stage performances—Hai'an flower drum

4 结语

文中以被列入非物质文化遗产名录的南通地区18支民间舞蹈为代表,分析其服饰表现形式与文化特征。认为南通地区民间舞蹈是南通地区民俗活动的重要组成部分,是南通地区民俗文化、传统思想的重要载体——它既是南通劳动人民生活的直接反映,也是思想情感、愿望、理想的表达。舞蹈服饰是增强艺术感染力、丰富舞蹈意境、传递精神信息的重要物质媒介。南通地区民间舞蹈服装样式的特征主要表现为:传统服装样式、仿生服装样式、程式化服装样式,以及夸张怪诞的服装样式;色彩的特征主要表现为人文色彩与自然色彩的运用。不同形式的服装塑造了舞蹈中的不同角色,体现了角色的真实性、趣味性、象征性与喜剧性的特征。服饰文化层面表现了原始的万物有灵观、传统的二元对立观,以及鲜明的地域文化特征。随着现代化的发展,人们的生活方式、价值观念,以及审美取向发生变化,原生态的民间舞蹈正逐步失去其赖以生存的空间。民间舞蹈服饰是非物质文化中的物化形象,其传承依赖民间舞蹈的复兴,舞台表演形式为民间舞蹈提供了发展的空间。在南通地区民间舞蹈的发展过程中,其服饰也随着舞蹈的舞台化实现了从原生态向艺术态的转变,这种转变是传统与现代的有机融合,也是民间舞蹈服饰的发展趋势。