中国流动人口多阶段流动的空间格局及变动特征——基于初次流动和当前流动的对比

林 洁,柯文前,林李月,朱 宇,肖宝玉

(1. 福建师范大学地理研究所,福州 350007;2. 湿润亚热带生态地理过程教育部重点实验室(福建师范大学),福州 350007;3. 福建师范大学地理科学学院,福州 350007;4. 上海大学亚洲人口研究中心,上海 200444)

中国的人口迁移是一个由“初次流动—后续流动—最终定居”等构成的多阶段流动过程,流动人口通过多阶段的流动,逐步调整其就业、居住及其家庭成员的空间组合类型,从而实现个人与家庭更好的发展(朱宇等,2016)。然而,迄今对中国人口流迁过程的研究多基于初次流动和最终定居(或返回)这2个节点展开,较少关注到人口的后续流动以及多阶段流动的整体过程,这使得流动人口在不同阶段流迁方向上的分化被掩盖,导致对中国人口迁移流动多阶段过程的认识存在缺漏,由此对人口迁移流动空间格局及其规律认识的进一步拓展和深化产生了影响。

事实上,国外对人口多阶段流动的研究开展较早,有关国际迁移以及发达国家和部分发展中国家的国内迁移都已证实,人口的流迁经历具有多阶段流动特征。国际上,关于循环迁移、再迁移等的研究发现,流向发达国家的国际移民存在多次流动的现象。其中,有关拉丁美洲流向美国以及欧洲内部的劳动力迁移研究表明,个体之前的流动经历可能会成为其下一次流动的原因,当对当前的流动地点产生不满时其大概率会产生“纠正”迁移;但是,在当地积累的丰富特定资本以及长期的居留时长等因素则对流动人口的再次迁移具有抑制作用(Ros‐si,1980;Davanzo,1983;Bailey,1996;Constant et al.,2002;Dunlevy,2010)。此外,发达国家进入工业化后期或后工业社会时期,人口在国内的城市间和城市内部以就业或居住为主导的迁移也是一多阶段流动过程。其中,美国、加拿大和澳大利亚等国家的研究具有代表性,表现在许多流动人口出于就业、居住或其他原因,会在城市间及城市内部进行多次流动。例如,人口由大规模城市中心迁向城市外围的郊区化,流向小规模城市乃至乡村的逆城市化现象,以及因个体生命历程而在城市间和城市内部人口进行就业变动和住房区位的迁移现象(Bell et al.,2000;Clark et al.,2007)。更为重要的是,人口多阶段流动在众多关于工业化时期发展中国家流动人口的实证研究中也被发现。例如,Massey(1987)、Hugo(1997)、Goldstein(1993)等分别针对墨西哥、印度尼西亚和泰国的研究发现,大部分的流动人口在流入中心城市一段时间后还会迁往他处或返回原住地。

虽然当前国际上有关流动人口多阶段流动的成果丰硕,但刻画中国流动人口多阶段流动的研究仍较少。近年来,国内关于人口多阶段流动过程的研究主要基于某些省份或城市的调查问卷,分析流动人口在不同流动阶段的迁移流向、空间分布以及影响因素等。如田明(2013)研究发现,在中国东部地区,流动人口在多阶段流迁的过程中流迁方向有所不同,其在城市间的流动存在相对就近性;林李月等(2014;2015;2019)基于福建省的调查研究发现,流动人口在初次流动时有明显的空间选择集聚现象,随着流动次数的增加,其城市间流动的流动距离缩短,就近性明显,流动状态也趋于稳定。而以农民工作为主体的研究,如王子成等(2013)分析中国城乡劳动力流动调查数据发现,农民工的回流是暂时性的,大部分回流农民工会选择再迁移,并且务工收入占家庭总收入的比重越高,再迁移的可能性也越高;曾文凤等(2019)基于河南省6 个村农民工的调查发现,随着流动次数的增加,农民工务工地越符合其预期要求,村镇附近的城镇地区越发成为农民工务工地的重要选项。

这些工作在一定程度上丰富和深化了中国人口迁移流动过程的发生发展规律和空间特征,但仍存在以下不足:1)虽然学界普遍意识到研究人口多阶段流动过程的重要性,但系统探究其多阶段流动过程的研究相对较少;2)尽管已有一些研究揭示了流动人口多阶段流动过程,尤其是后续城市间流动的一些重要特点,但由于中国区域存在差异化,得到的结果仅对研究区有代表性,无法对人口多阶段流迁过程中的空间格局及其规律得出更为准确和清晰的认识。

基于此,本文以2017年全国流动人口动态监测数据为支撑,综合运用描述统计和社区发现等方法,对流动人口初次流动和当前流动在不同地区和规模、等级城市间,以及不同地级城市间的空间分异特征进行对比研究,揭示其内在的异同规律,以期深化与拓展对人口多阶段流迁空间格局与变动规律的认识。

1 数据来源与研究方法

1.1 概念界定

流动人口多阶段流动指流动人口进行“初次流动—后续流动—最终定居”的过程,其中,后续流动阶段是迁移流动人口在进入首次流入地后,进一步在不同流入地、同一流入地的不同空间区位之间的流动阶段(朱宇等,2016)。囿于完整刻画流动人口后续流动阶段数据获取上的困难,本文刻画流动人口当前流动阶段的空间格局并与其初次流动阶段进行对比,同时参考已有研究(林李月等,2015),将初次流动阶段定义为流动人口首次离开其户籍所在地市到首次流入地市的流动阶段;当前流动阶段定义为流动人口由其户籍所在地市到调查时点现居地市的流动阶段。

1.2 数据来源

本文数据来自原国家卫生计划生育委员会(现国家卫生健康委员会)提供的2017年全国流动人口动态监测数据①https://www.chinaldrk.org.cn/wjw/#/home。全国流动人口动态监测数据是为了解和反映流动人口基本情况,由国家卫生计划生育委员会组织抽样调查,按照随机原则在全国31个省(区、市)和新疆生产建设兵团流动人口较为集中的流入地,采取分层、多阶段、与规模成比例的PPS(Probability Proportionate to Size)方法抽取居住≥1个月、非本区(县、市)户口≥15周岁流入人口作为调查对象。

本研究的空间范围为地级及以上城市的市域,并根据初次流动及当前流动的定义,提取数据库中“户籍所在地市”与“首次流入地市”刻画流动人口初次流动的轨迹;提取数据库中“户籍所在城市”与“现居地市”刻画流动人口当前流动的轨迹。对样本进行筛选剔除:1)流出地和流入地为境外、新疆兵团、示范区和实验区;2)流动次数仅有1次(初次流动即为当前流动)②考虑到流动次数为1的人既属于初次流动也属于当前流动,被双方纳入容易模糊二者的差异性,不利于对比,因此予以剔除。。考虑到数据库为抽样调查数据,为提高样本可靠性,并能够更加清楚直观地了解流动人口网络格局与特征,参考文献(古恒宇等,2019;赵梓渝等,2019)对流动人口阈值设定标准,剔除地市间流动规模<10人的迁移流。最终得到初次流动阶段的样本数为69 414,当前流动阶段的样本数为74 635。

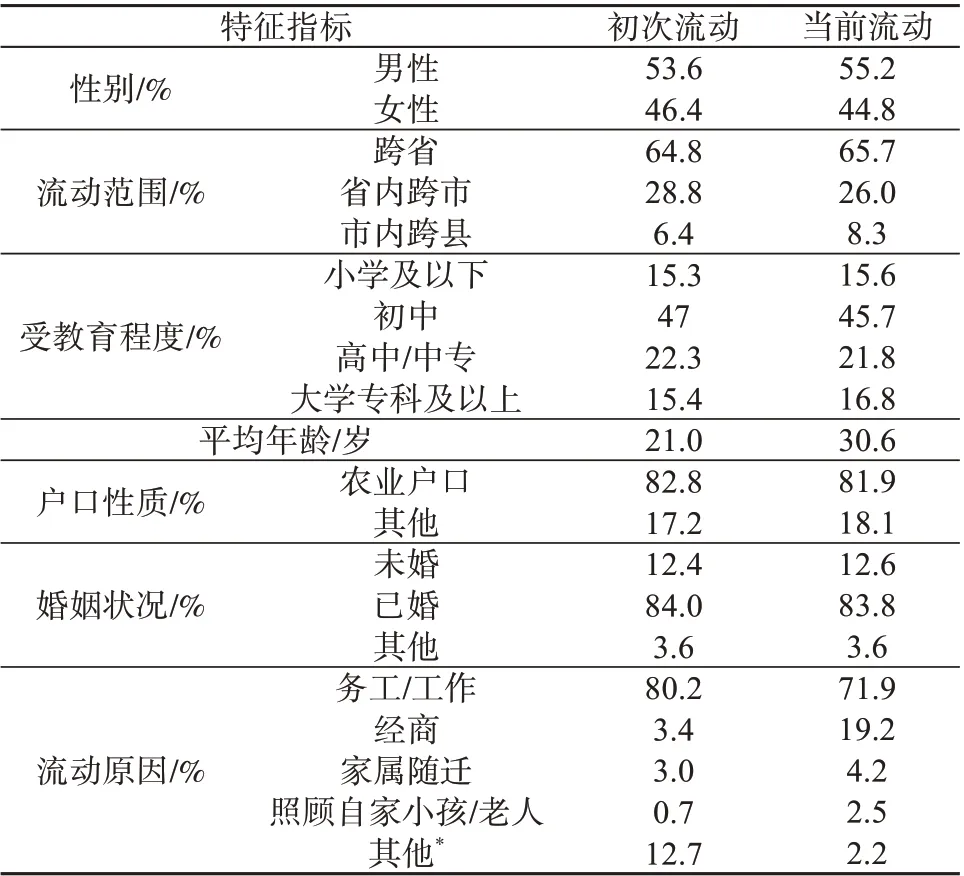

从样本的主要人口与社会经济特征(表1)可见,不论是初次流动还是当前流动,流动人口的户口性质、婚姻状况构成基本没有发生明显变化,都以农业户籍和已婚人口为主。

表1 初次流动和当前流动阶段流动人口的流动特征对比Table 1 Comparison of the characteristics of the first-time migration and current-time migration of floating population

同时,值得注意的是,与初次流动相比,当前流动阶段的流动人口呈现以下特点:1)性别比继续扩大,女性流动人口的比例下降。2)因务工/工作而流动的人口占比下降,以经商为流动原因的比重陡增;家属随迁和为了照顾自家老人/小孩等原因的比重也在上升,说明家庭化流动的倾向在增强。3)在流动范围上呈现跨省迁移比例相对稳定,而省内跨市人口比例下降、市内跨县人口比例上升的趋势,表明短距离调整型流动在增多。

1.3 社区发现

社区发现(Community Detection)是复杂网络中用来发现网络关联结构的聚类算法,网络中连接较为紧密的部分可以被看成一个社区,而在两个社区间的节点相对连接较为稀疏,利用社区划分有助于解释网络内部的分化程度。Louvain 算法是基于模块度的社区发现算法(Blondel et al., 2008),计算公式为:

式中:Q为模块度;m表示网络中边的数量;i和j为网络中任意两节点,当有连接时,Aij= 1,否则为0;Ki和Kj分别为节点i和节点j的度;δ(CiCj)用来判断节点i和j是否处于同一社区,如果是,则δ(CiCj) = 1,反之为0。

2 不同地区及地市间流动人口初次流动和当前流动的空间格局

2.1 地区间流动的东部地区指向特征显著,地区内部流动亦是重要形式

由初次和当前流动阶段流动人口在4个地区间的空间流向桑基图(图1)可知:在初次和当前2个阶段的流动过程中,流动人口由中西部流向东部的特征基本不变,但在地区内部流动的比例关系呈现整体不变、局部微调的特征。具体来看,东部地区内部流动的比例均最高,且基本维持在27%左右,在中、西部和东北地区内部流动的比例低;但西部地区内部流动的比例在当前流动阶段略微上升,而中部地区内部流动的比例有所下降。这表明流动人口不论在哪个流动阶段,其由中西部地区流入东部地区的格局基本稳定;当前流动阶段发生在西部地区内部的比例上升可能是人口就近流动或回流所导致,但中部地区内部流动比例的下降也表明这一判断尚待观察。

图1 初次流动(a)和当前流动(b)阶段流动人口不同地区间的空间流向Fig.1 Spatial flow direction of floating population in different regions at their first-time(a)and current-time(b)migration

2.2 流动人口的来源地规模城市相对稳定,对流入地城市规模的选择上在相似中有所分化

由图2 可知:1)从来源地的规模城市的分布看,流动人口的来源地相对稳定于中等城市、Ⅰ型小城市和Ⅱ型大城市,流入这3类规模城市的流动人口比例超过90%。2)从流入地的分布看,尽管仍有65%的流动人口选择流入Ⅱ型大城市和超大城市,但不同规模城市内部有所分化。作为初次流动重要选择之一的特大城市,其在当前流动阶段比例有明显下降,由14.4%下降至9.1%;而I型大城市、中等城市和I型小城市的比例则有不同程度的上升。流出地规模城市保持稳定的原因是,大部分的流动人口仍需在流出地与流入地间进行多阶段往返以维持其家庭生计;而流入地规模城市的比例变化则是因为在当前流动阶段,流动人口在其流入地选择决策中,除了关注就业和收入等因素外,还需考虑生活成本、住房条件和公共服务等因素。

图2 初次流动(a)和当前流动(b)阶段不同规模城市间流动人口的空间流向Fig.2 Spatial flows of floating population in cities of different sizes at their first-time migration(a)and current-time migration(b)

2.3 一般地级市作为流出地的特征高度稳定,但流入地的行政等级在不同阶段有所差异

由表2可知:1)从流出地的行政等级看,一般地级市始终是主要且稳定的流出地,超过90%的流动人口由一般地级市流向同等或更高行政等级的地市。2)从流入地的行政等级看,一般地级市是首选,随后是计划单列市、副省级城市和直辖市。需要注意的是,在当前流动阶段中,流动人口流向直辖市和计划单列市流动的比例有所增加,流向副省级城市和省会城市的比例有所下降。究其原因:一方面,一般地级市的数量最多,因此成为主要的流出地和流入地不足为奇;另一方面,行政等级高的地市在全国或区域政治和社会经济活动中具有重要性,对流动人口也有很强的吸引力,因此成为除一般地级市外的重要流入地。

表2 初次流动和当前流动阶段不同行政等级地市间流动人口的空间流向Table 2 Spatial flows of floating population in cities of different administrative levels at their first-time migration and current-time migration

3 行政地级市间流动人口初次和当前流动的空间格局

3.1 流动人口初次流动和当前流动阶段的净迁移空间非均衡格局具有较高的稳定性

从流动人口初次流动和当前流动的净迁移格局看,基本呈现净迁入区以“块状”分布于东部沿海发达地区和“点状”分布于中西部部分省会及资源型和口岸型地市,而净迁出区连片分布在中西部大多数地市和东部沿海省份的内陆地市的特点(图3)。具体来看:1)东部沿海净迁入“块状”特征最明显的是长三角和珠三角核心区,其中净迁入最高的是上海、苏州和广深莞等地;除此之外,京津、温州和福厦泉等也是重要的净迁入区。需要指出的是,在当前流动阶段,长三角的大规模净迁入城市蔓延至杭州和宁波等地,表明该区域对流动人口的吸引力有所增强。净迁入区呈“点状”分布的有乌鲁木齐、太原、西安、郑州、武汉、长沙、成都、昆明、贵阳、呼和浩特等省会城市以及包头、柳州、西双版纳、海西州等资源型和口岸型地市。大连成为东北地区唯一净迁入地市,表明东北地区留住流动人口的能力不足。2)净流出地区呈中西部地市与东部内陆地市连片分布,并向北延伸至佳木斯和伊春等地。其中,位于中西部的重庆和阜阳是两个流动阶段中稳定的大规模净迁出地。

图3 初次流动(a)和当前流动(b)阶段流动人口的人口净迁移格局Fig.3 Net migration of floating population at their first-time migration(a)and current-time migration(b)

3.2 流动人口初次流动和当前流动阶段以就近和远程迁移勾绘的“东密西疏”网络格局未有明显改变

基于户籍地和初次、当前流动的流入地分别构建两个阶段流动人口行政地级市间O-D 网络(图4),由图可知,初次流动和当前流动的网络格局皆以“胡焕庸线”为界,呈现“东密西疏”的特征,且迁移流同时体现就近迁移和远程迁移交织的特点。具体为:1)远程迁移体现在由中西部流向东部的珠三角、长三角、京津等地的迁移流,以及川豫甘流向新疆的小规模迁移流。其中,由滇川渝和皖赣豫流至长三角核心地市的迁移流规模占比分别由初次流动的低于1.5‰和1.51‰~3‰跃升至当前流动的1.51‰~3‰和3.01‰~5‰,而湘赣渝桂等地流向珠三角的迁移流占比均保持在1.51‰~5‰。黑吉辽的省内就近迁移流转变为以流向京津和长三角为主的远程迁移流,而由豫湘鄂等地流向京津、川豫甘流向新疆的迁移流有不同程度的减少。2)就近迁移的迁移流主要体现在东部沿海省市的非沿海/沿江城市流向发达地市,比较典型的有粤西北流向广深莞,苏浙其他地市流向上海和太湖沿岸地市,并且迁移流规模占比均超过3‰。此外,中西部省会对省内其他地市的吸引也是就近迁移的另一体现,其中以成都、贵阳、昆明、郑州、长沙、武汉等与其周边地市间形成的迁移流最为典型,但其迁移流条数及占比均有所降低。上述特点表明,中西部的流动人口跨地区远程迁移,或东部沿海省份内陆地市的流动人口就近流向其发达城市仍是初次和当前两个阶段流动中的重要现象;相比之下,中西部内陆地区的流动人口在本区内就近迁移或回流至本地的趋势仍不明显。

图4 初次流动(a)和当前流动(b)阶段流动人口的网络格局Fig.4 Flow network diagram of floating population at their first-time migration(a)and current-time migration(b)

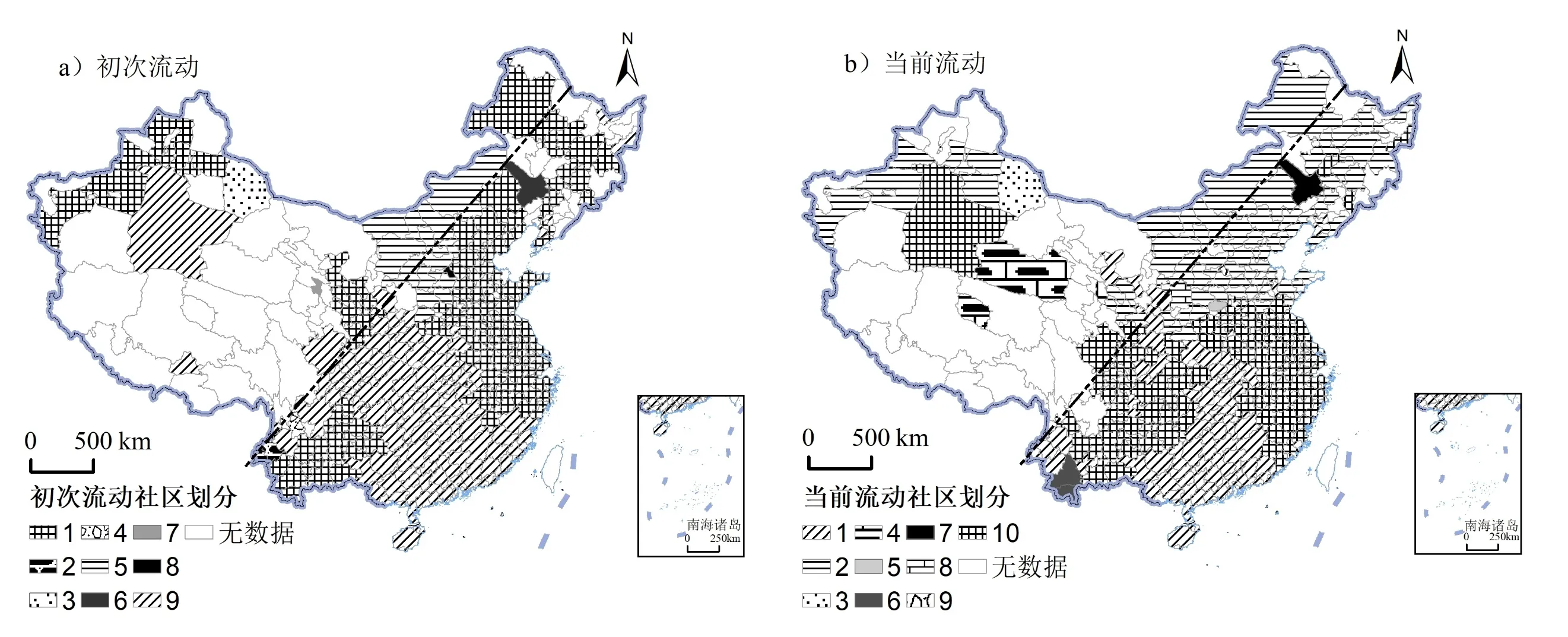

3.3 流动人口初次流动和当前流动阶段以沿海城市群为核心构建的网络社区结构出现分化

利用社区划分的Louvain 算法,进一步对初次和当前流动的O-D网络进行社区结构分析发现(图5):在初次流动和当前流动中社区结构最大的变化是沿海三大城市群影响范围的变动。1)在初次流动阶段,长三角与京津冀所在的社区涉及京津冀云贵甘赣皖浙苏沪豫鲁内黑吉辽共17个省市,而在当前流动阶段则以两个城市群为核心分化为涉及京津冀黑吉辽晋鲁新甘内蒙等11个省市的京津冀社区,以及涉及闽沪苏浙皖豫赣陕鄂云贵新等12个省市的长三角社区;珠三角对闽豫川湘鄂地区的影响力缩减,社区所涉及城市缩减至85个,总体流入规模下降。出现这一情况的原因可能在于,中西部地市的流动人口在迁移距离相近的情况下,更容易选择能提供高水平公共服务以及更多就业机会的长三角而非京津冀与珠三角(刘涛等,2015),而新疆天山南北两侧以乌鲁木齐为核心的地市则因京津冀对豫甘流动人口的吸引力强于新疆对其吸引力,导致一并归入京津冀社区。2)绝大多数地市已进入前述三大沿海城市群中,“离群”的地市数目减少至9 个(海东、晋城、普洱、延安、阳泉、通辽、西双版纳、海西州、哈密地区),且全都位于中西部地区。总体上,沿海三大城市群始终是流动人口的核心区,但在当前流动阶段,沿海三大城市群的社区结构出现一定的“此消彼长”的变动特征,京津冀因对东北地区流动人口的吸引力有所提高,对豫川皖流动人口的吸引力下降而与长三角分化,同时长三角取代珠三角成为流动人口流入的首选区域。

图5 初次流动(a)和当前流动(b)阶段流动人口的网络结构Fig.5 Network structure of floating population at their first-time migration(a)and current-time migration(b)

4 流动人口初次流动和当前流动空间格局的成因分析

4.1 流动人口生计策略的稳定性是奠定初次和当前流动空间格局相似性的基础

长久以来,在城乡间循环流动是中国流动人口的主要生计特征,也是相对而言的最优选择。过去相当长一段时期内,在诸多结构性因素配置下,流动人口及其家庭的相关能力、利益和家庭资源基本处在相对不高的水平,流动人口的职业大多数仍集中于工作报酬和稳定性差、社会地位低的劳动密集型部门,并表现出对流出地家庭资源的依赖和在城市生存能力的不足等特征,上述特征导致流动人口在过去多次流动经历中具有大体相似的循环流动的流迁轨迹和跨地区生计策略(朱宇,2004),并在空间格局的分布上呈现较高的相似性。对就业机会、工资水平等的追求始终是影响人口流动的重要因素,使得流动人口的来源地相对稳定于经济、产业更为落后的中西部地区,而在流入地选择上更青睐于能够获取高收益的地区。

4.2 人口流动的空间惯性是塑造空间格局相似性的重要动力

人口的迁移流动行为还存在一定的空间惯性,已有迁移行为积累的经验显著影响后续迁移决策和行为的再发生。在前述结构性因素不发生明显改变的前提下,个体进行后续的迁移流动会参考过往的经验并做出相应决策,进而表现出一定的循环累积效应(Massey et al.,1997)。初次和当前流动阶段的网络格局较为显著地体现这一特征,湘赣渝桂等地指向珠三角、中西部城市指向所在省省会城市等迁移流在初次和当前流动阶段都相对稳定。由此可知,在流动人口稳定的生计策略这一基础动力作用下,空间惯性是进一步塑造流动人口初次和当前流动空间格局相似性的另一重要动力。

4.3 地区产业结构转型升级与产业梯度转移促成流动人口流入地选择的细微变化

尽管整体上流动人口依然采取城乡的循环流动模式,但本研究发现流动人口的流入地和生计策略的重心仍在一定程度上发生悄然变化,这可能与产业结构的转型升级、产业在不同地区间的梯度转移等有关。在当前流动阶段,流向长三角地区的流动人口比例提高以及流入特大城市的流动人口比例明显下降等特征,恰合了中国制造业仍主要在东部的省(市)之间与省(市)内部转移的趋势(张国胜等,2014)。产业的转型升级与梯度转移正在或即将改变流动人口高度集中于次要劳动部门的状况,并提高其就业、居住的稳定性以及在城镇生存和发展的能力。

5 结论与讨论

5.1 结论

采用全国性的代表数据,利用统计分析和社区发现等方法,从地区和地市2个空间尺度综合分析流动人口在初次流动和当前流动的空间格局与网络结构,并结合流动人口的生计策略、人口流迁的惯性和产业结构升级、转移等视角探讨其成因。得出的结论主要有:

1)流动人口初次流动和当前流动的流出地在空间区位、城市规模和行政等级上都相对稳定,在流入地选择上存在一定分异。稳定性在区位上表现为中西部地区是主要人口流出地;城市规模表现为从中等城市、Ⅰ型小城市和Ⅱ型大城市流出的人口比例最高;从流入地的行政等级看,一般地级市是首选,随后是计划单列市、副省级城市和直辖市。而地区流动的变动来自流入中部地区的人口比例下降,而在东部和西部地区进行内部流动的比例上升;在城市规模上,流入特大城市的人口比例明显下降以及I型大城市、中等城市和I型小城市比例不同程度的小幅上升;在城市等级上,流向直辖市和计划单列市比例上升,而流向副省级和省会城市比例下降,直辖市和计划单列市愈发成为吸引流动人口的重要城市等级。

2)流动人口初次流动和当前流动的地级及以上城市间净迁移格局稳定性强,净迁入以“块状”分布于东部沿海省份的发达地市和“点状”分布于中西部省会及部分资源型和口岸型地市,净迁出连片分布在中西部地区的大多数地市与沿海省份的内陆地市。这表明大部分内陆地市对人口的吸引力相对较弱,流动人口的回流与就近迁移尚待观察。

3)流动人口初次流动和当前流动以就近迁移与远程迁移交织的流迁模式为主,且由此刻画的地级城市间网络格局呈现以“胡焕庸线”为界的“东密西疏”现象。其中,远程迁移反映在流动人口由中西部内陆跨省流向东部的发达地市,在当前流动阶段部分迁移流还呈现向更高规模区间跃迁的特点;就近迁移体现在沿海省份的发达地市与非沿海/沿江地市间,以及中西部省会对省内流动人口的弱吸引上。基于社区划分的网络结构还发现,在当前流动阶段,流动人口在迁往京津冀的迁移流规模有所降低,并与长三角分化为2个社区,长三角取代珠三角成为流动人口流入的首选区域。

4)流动人口在迁移流动中表现出的城乡间循环流动的生计策略,以及参考过往流动经验而形成的空间惯性,是其在初次和当前流动阶段其空间格局表现出相似性的重要基础动力。此外,产业结构的转型升级、产业在不同地市间的梯度转移是促成流动人口在流入地选择上发生变化的重要力量。

5.2 讨论

本文所揭示的流动人口在初次流动与当前流动阶段的空间格局其形成机制复杂,在此背景下形成的较为稳定的非均衡格局在可预见的一定时期内难以被打破。在流动人口就近迁移与远程迁移交织并存的流迁模式下,东部沿海地区对流动人口的吸引力优势仍将长期存在,东北地区以及中西部地区总体上仍需面对劳动力外流的问题。同时,流动人口对流入地偏好的相对稳定性使得人口向高行政等级地市以及超大城市、特大城市等规模城市流动集聚,小城市人口大量外流,城市间经济差异不断扩大,在一定程度上塑造了中国流动人口相对稳定的空间格局。本文呼应了已有研究(Dunlevy, 2010;田明,2013;林李月等,2014;刘涛 等,2020)。同时还发现,产业不断转型升级与梯度转移促进流动人口的重新分布。在当前流动阶段,流入特大城市的流动人口比例明显下降、西部地区内流动比例上升等特征表明流动人口在各方面的非均衡分布已有所改善。尽管权衡就业机会、薪资待遇、生活成本、住房条件、公共服务等因素依旧是摆在流动人口面前的难题,但通过多阶段流动,其已逐渐提高在流入地的居留生存能力。

人口的迁移流动过程并不是一步到位的,而是一个由“初次流动—后续流动—最终定居”等构成的多阶段流动过程。中国的流动人口从其户籍地初次流出后,大都会经过持续多次流动才最终选择特定目的地定居,这一多阶段流动蕴含丰富的空间效应和内在规律。与以往研究相比,本文创新性地对流动人口在初次流动和当前流动的空间格局进行对比分析,对流动人口多阶段流动空间特征及其演变规律的认知提供可行的观察视角。然而,受限于数据,本文对流动人口的多阶段流动过程的研究仅限于初次流动和当前流动2个阶段,而针对人口多阶段流动过程的完整探讨还有待后续深入研究。此外,限于篇幅,基于定量视角开展流动人口初次流动和当前流动空间格局的影响机制也有待进一步探究。