磁共振弥散加权成像在急性脑梗死中的诊断价值分析

邹国庆,王儿

急性脑梗死属于中老年常见的高发致残、致死疾病,病理特征表现为脑部血液供应障碍持续诱发脑组织缺血缺氧性坏死。该疾病具有发病及进展迅速、预后较差等特征,临床认为早期诊断有利于后续制定精准治疗方案及改善预后[1-2]。MRI 相较于常用CT 平扫技术,在识别急性小梗死病灶方面效果更理想,但是常规MRI 诊断技术具有检查时间过长、诊断灵敏度较低等局限性。随着MRI技术的不断发展,多模式MRI 应运而生,弥散加权成像(DWI)技术也逐渐应用于临床脑部病变的诊断中[3-5]。虽然临床对DWI 应用于脑部病变中的研究报道较多,但目前临床对该技术鉴别超急性、急性诊断价值的报道较少,此外临床尚未在急性脑梗死中广泛推广应用DWI 技术。本研究将对DWI 在鉴别急性脑梗死不同病情阶段中的优势进行分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2019 年11 月至2021 年10 月浙江省余姚市妇幼保健院收治的106 例疑似急性脑梗死患者,其中男64 例,女42 例;年龄47~78 岁,平均(61.2±13.6)岁;发病时间1~24 h,平均(11.32±4.27)h。诊断标准:参照《中国急性缺血性脑卒中诊治指南》[6],患者临床症状表现为突发性肢体及面部麻木、无力、眩晕、意识障碍等。纳入标准:(1)符合上述急性脑梗死症状且由血管性病因引起的患者;(2)发病时间<1 周且为单侧发病;(3)患者家属签署检查知情同意书。排除标准:(1)既往有颅脑、动脉瘤手术史;(2)存在凝血功能障碍、颅内肿瘤及脑出血;(3)存在对比剂过敏、安装心脏起搏器等检查禁忌。

1.2 方法 所有患者均接受MRI检查,按照常规MRI、DWI 顺序依次进行扫描,两者检查间隔时间>1 h。采用GE

1.5 T 超导MR 扫描仪,配备8 通道头颈联合圈进行检查。常规MRI 扫描:进行轴位、矢状位扫描,SE T1WI 序列(层厚8.0 mm,层间距2.0 mm,TR 500 ms,TE 9.5 ms),FSE T2WI序列(其余参数同上,TR 4200 ms,TE 110 ms),FLAIR(其余参数同上,TR 8000 ms,TE 161 ms)。DWI 扫描:应用轴面单次激发平面回波成 像(SE-EPI)(参数调整:矩阵128×128,层厚6.0 mm,层间距2.0 mm,重复时间5000 ms,回波时间72.5 ms,激励1 次,弥散梯度因子b 值设置600、800、1000 s/mm2),对3 个方向加弥散梯度场进行扫描,扫描结束后对表观弥散系数(ADC)图进行重建,将大小均一的兴趣区(ROI)100 mm2放置于病变中心,并自动生成该病变位置的ADC 值。

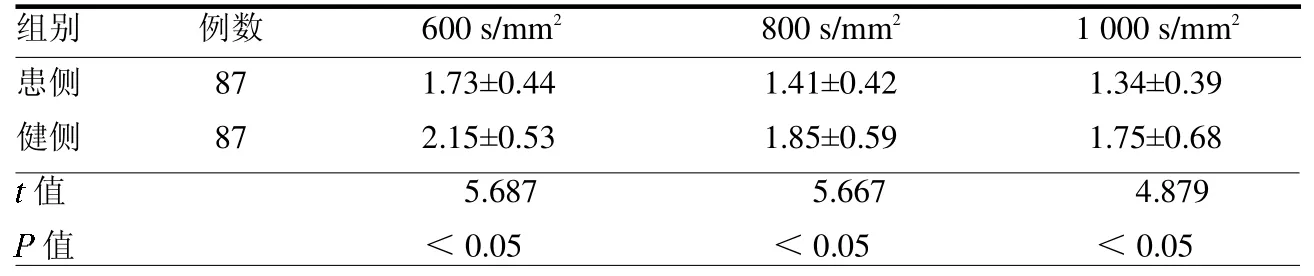

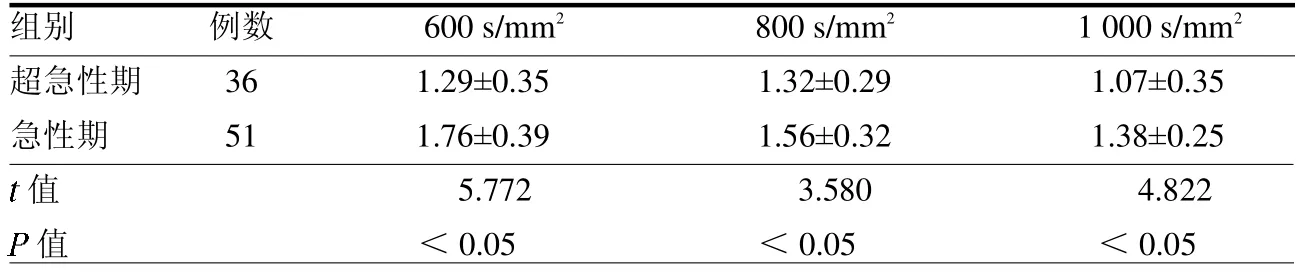

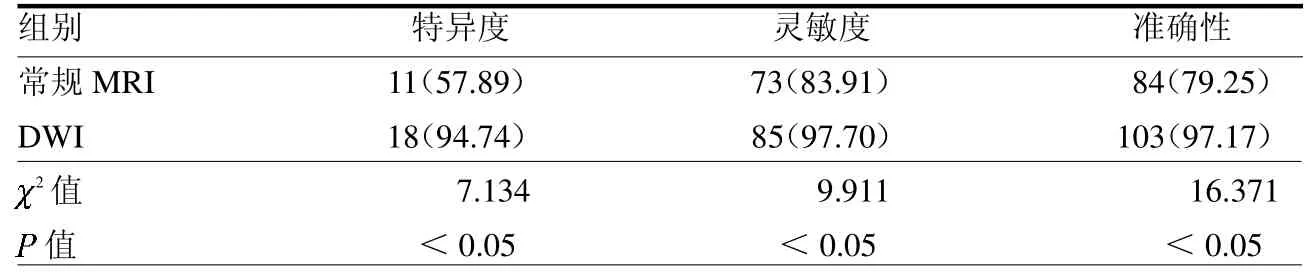

1.3 观察指标 记录b 值为600、800、1000 s/mm2时患者自身健侧及患侧的ADC值,记录b值为600、800、1000s/mm2时超急性期、急性期患者的ADC 值。对比常规MRI、DWI技术诊断急性脑梗死的效能,以临床综合诊断结果作为“金标准”,诊断为急性脑梗死为阳性,非急性脑梗死或无法判断为阴性。统计阴性、阳性检出情况,计算灵敏度、特异度及准确性。

1.4 统计方法 采用SPSS 23.0 统计软件进行分析,计量资料以均数±标准差表示,采用t 检验;计数资料采用2检验。P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 诊断结果 106 例疑似急性脑梗死患者中,经临床综合诊断确诊脑梗死87例,其中超急性期(<6 h)36 例,急性期(7~24 h)51 例。

2.2 健侧与患侧不同b 值下的ADC 值比较 患侧不同b 值下的ADC 值均低于健侧脑组织(均P <0.05),见表1。

表1 健侧与患侧不同b 值下的ADC 值比较 ×10-3 mm2/s

2.3 不同病情阶段患者不同b 值下ADC 值比较 超急性期脑梗死患者不同b 值下的ADC 值均低于急性期患者(均P <0.05),见表2。

表2 不同病情阶段患者不同b 值下的ADC 值比较 ×10-3 mm2/s

2.4 常规MRI与DWI技术诊断急性脑梗死的效能比较 DWI 技术诊断灵敏度、特异度及准确性均高于常规MRI(均P <0.05),见表3~4。

表3 常规MRI 与DWI 技术诊断急性脑梗死的结果 例

3 讨论

发病在6 h 内的急性脑梗死被称为超急性脑梗死,其病情发展阶段的患者多存在缺血半暗带,临床认为早期诊断一定程度上可以确保在有效时间窗内给予有效的介入治疗,达到控制缺血区脑组织病情的目的[7]。常规MRI 诊断原理是通过给予机体特定的射频脉冲,多切面检查颅脑,继而清晰显示软组织结构,该技术具有较高的分辨率,但临床认为该技术诊断超急性脑梗死效果不够理想,还需要寻找诊断效能更高的影像学技术[8-9]。

DWI 的诊断原理是基于通过水分子在不同组织运动的差异性特征,观察及显示水分子在颅脑内的弥散序列,了解病灶位置,准确反映颅脑病变组织微结构复杂性及异质性;同时ADC值可以定量反映机体水分子弥散运动程度。一般情况下,机体组织结构越致密,其水分子弥散受限程度越高,ADC 值越低,在DWI 图像中信号呈现高信号;而这种信号变化一旦发生,将会快速被DWI检测到血流阻断情况[10-11]。本研究结果显示急性脑梗死患者患侧不同b值下的ADC值均低于健侧脑组织(均P <0.05),与曹晓轩等[12]的研究结果一致。其原因在病灶组织出现缺血反映,将会导致脑血流灌注不足,继而导致该部分脑组织自由水分子扩散运动受限,继而降低ADC值。超急性期脑梗死患者不同b值下的ADC值均低于急性期患者(均P <0.05)。脑水肿可分为细胞毒性水肿、血管源性水肿两个阶段,超急性脑梗死MRI 表现的病理基础为细胞毒性水肿,初期细胞毒性水肿阶段,会导致细胞外水分子大量进入病灶组织血细胞内,继而对细胞弥散功能产生影响;但此阶段脑组织水总含量无明显增加,常规MRI 信号无改变。而急性期多表现为血管源性水肿,该阶段会表现出含水量增加,继而延长T1和T2驰豫时间,引起常规MRI 信号改变。

DWI 技术诊断的灵敏度、特异度及准确性均高于常规MRI(均P <0.05),这说明DWI 技术更有利于尽早发现缺血病灶大小、部位,缩短检查梗死病灶时间,其诊断更敏感。超急性脑梗死发作阶段患者主要表现为细胞急性水肿,而采用常规MRI 难以发现该异常征状,对于超急性脑梗死诊断灵敏度、特异度及准确性不高。而采用DWI 判断病灶信号来源于血管源性水肿,局部脑梗死后患者会表现出病灶含水量升高,继而延长核磁信号,有利于DWI精准诊断[13-14]。在诊断急性脑梗死患者中,超急性脑梗死患者DWI 呈高信号,ADC 呈低信号,T1、T2正常;急性脑梗死患者DWI 信号持续升高[15]。同时在急性脑梗死中应用DWI 可以为超早期脑梗死溶栓治疗提供科学依据。

表4 常规MRI 与DWI 诊断急性脑梗死的效能比较 例(%)