“守正创新”育人模式的构建与实践

刘劲宇

“守正创新”成为新时代人才培养的核心理念。党的十八大以来,习近平总书记就我国高等教育“守正创新”“立德树人”工作发表了一系列重要论述,深刻回答了“培养什么人、怎样培养人”的问题。近年来,教育部先后召开本科教育工作会议和“新文科”建设启动会议,明确将“守正创新”列为推进“新文科”建设要遵循的三大原则之首。“守”大学之本、“正”育人之心,以“守正”促进“创新”,以创新能力培养来实现“守正”。

一、“守正创新”育人模式的提出

新时代,我国公共管理学科面临着两大现实问题:一是如何加强学科的本体化建设,即如何通过讲好“中国的公共管理故事”,提升对中国公共管理实践的解释力与引导力;二是如何通过进一步提升人才培养质量,演绎更精彩的“公共管理中国故事”,从而全面展现社会主义制度优势。

结合华南师范大学位处改革开放前沿地、粤港澳大湾区核心区、意识形态争夺“前哨站”等现实状况,从“教育助推区域协同发展”“协同育人”出发,考察湾区高等教育合作存在的短板。这主要包括协同发展观念欠缺导致多元主体利益整合的现实困难[1],三地管理体制差异性较大及碎片化、无序性和孤立性的交流合作[2],缺乏顶层设计与明确目标[3]等问题。

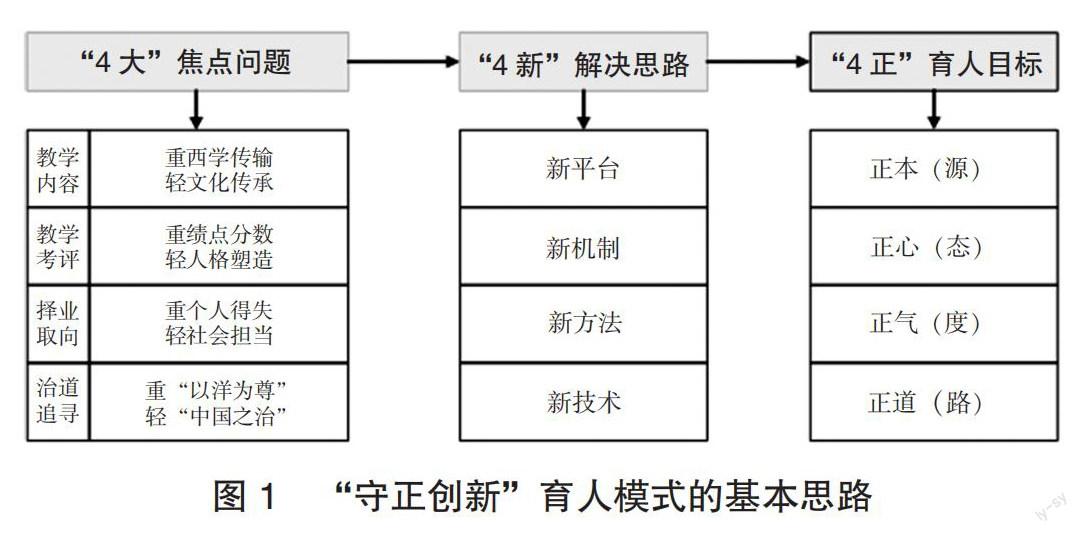

同时,基于对学校政治学与行政学专业在读生和往届生的问卷调查,以及对粤港澳大湾区青年和大学生相关调研数据的分析,总结归纳出公共管理类专业在学生培养层面共同存在的问题:教学内容中“重西学传输、轻文化传承”的本源不够问题,教学考评上“重绩点分数、轻人格塑造”的心态扭曲问题,择业取向上“重个人得失、轻社会担当”的气度不足问题,治道追寻上“重‘以洋为尊、轻‘中国之治”的道路自信问题等。

由此,提出以培养面向粤港澳大湾区发展需求的公共管理类人才为目标,以“课程思政”建设为主线,以支架式教学为支撑,构建“守正创新”协同育人模式的教学改革思路。

二、“守正创新”的价值内涵与创新育人模式的基本思路

推行教学改革,需要树立共同价值理念,才能统一认识、目标与行动。

首先,“创新”是一个层次体系。与社会主义核心价值观的要求相呼应,公共管理创新型人才的培养需要在三个层次上逐次递进:一是基于个人成长的专业知识技能与责任气度创新,二是面向社会发展的管理理论与服务实践创新,三是面向更高层次的家国情怀的精神境界与文化理念创新。

其次,“创新”的实现离不开“守正”。“守正”简单来说就是恪守正道,守正者持大道也。这是中国传统文化的核心价值之一。结合社会主义核心价值观的要求,公共管理专业人才的“守正”就是要“固正本”“育正心”“扬正气”“行正道”——固“大学精神之本”,方能育学子之“正心”,进而扬责任之“正气”,从而引导师生共同“行人间正道”。

因此,培养公共管理“守正创新”人才,从整体上来说就是要培养“坚守大学精神之本(正本)、大学教育之心(正心)、大学责任之气(正气)和大学学术之道(正道)”的创新型、复合型人才。由此,在明确创新人才培养模式与改革教学培养体系相互关系的基础上,提出以培养创新型人才为根本目的,以“守正”为目标导引的教学培養体系改革思路,力图通过构建“正本、正心、正气、正道”四大教学体系来构建公共管理类“四正四新”的育人模式,即通过导入“新内容”等方式来增强学理的“深度”,通过创设“新机制”等方式来提升关注社会的“温度”,通过采用“新方法”、链接“新技术”等方式,提升问题导向的“高度”。具体见图1。

三、构建“守正创新”育人模式的主要方法

把脉“四重四轻”问题,在明确创新人才培养模式与改革教学培养体系相互关系的基础上,以“守正”为目标导引,通过创设“四新四正”教学体系来实施改革。

1. 新内容+“正本”:重构“文化为本”的培养方案

针对教学内容中“重西学传输,轻文化传承”的本源不足问题,我们系统修订了行政管理、政治学与行政学、公共事业管理三个本科专业的培养方案,新增了“中国政治思想史”“中国行政思想史”“中国教育思想史”等专业必修课,以及“诸子百家与治国理政”“儒家经典与教育资源”“改革开放与创新文化”等专业选修课,实现了教学内容重构,擦亮学生培养的文化底色,涵育学生的社会主义核心价值观。由此,为学生奠定好第一块专业基石。

2. 新机制+“正心”:重塑科教融合的全员育人机制

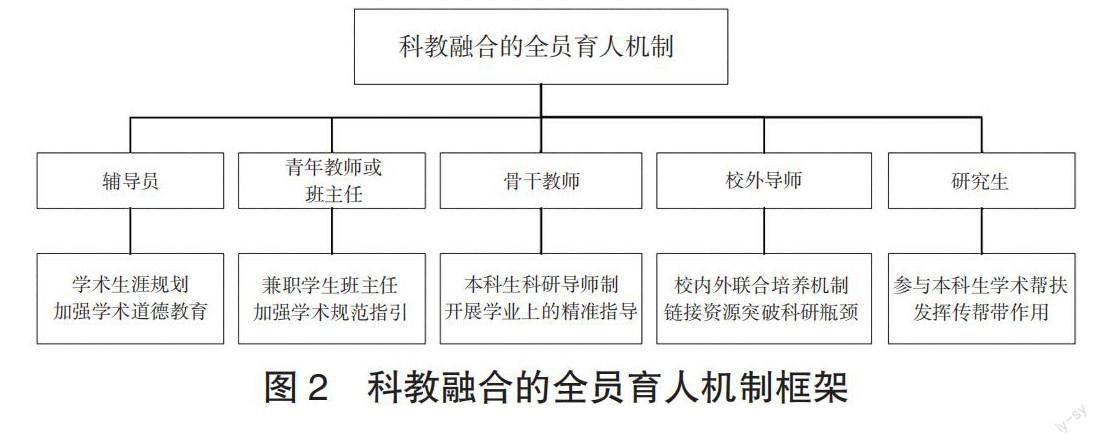

针对学生片面追求学业绩点和分数的心态,我们以重塑全员育人机制为“抓手”,鼓励辅导员、青年教师、骨干教师、校外导师、优秀研究生参与本科生科研能力的培养,实现“德育渗透研学、科研反哺教学”的目的。一是辅导员做好学术生涯规划第一责任人,加强学术道德教育;二是青年教师兼职学业班主任,加强学术规范引导;三是骨干教师担任本科生科研导师,开展学业上的精准指导;四是校外导师为本科生链接调研资源,形成校内外联合培养机制;五是研究生参与本科生学术帮扶,发挥好“传帮带”作用。由此,为学生扣好学术生涯的第一颗扣子。

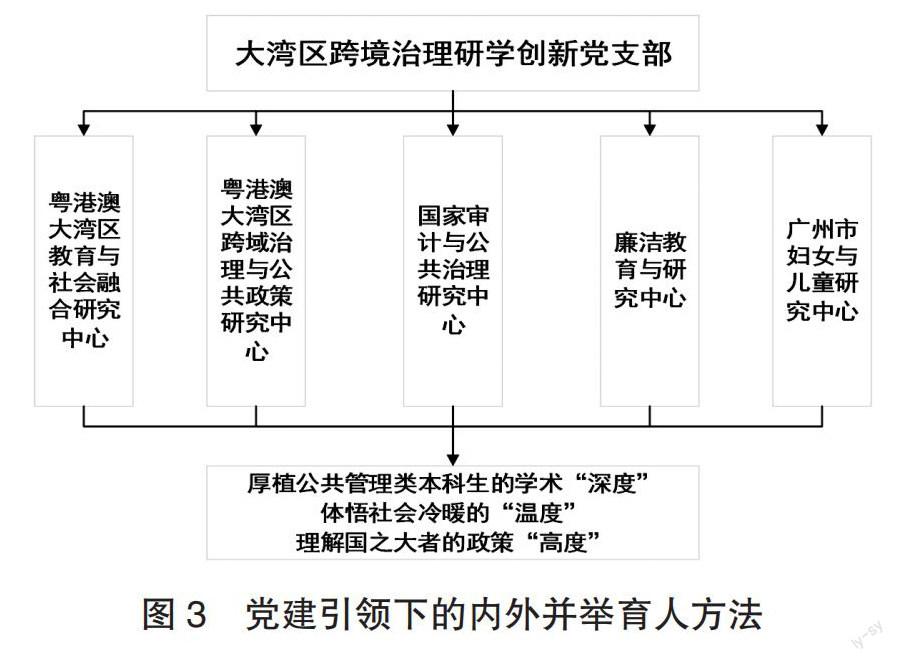

3. 新方法+“正气”:重筑党建引领的内外并举育人方法

针对学生择业取向上“重个人得失,轻社会担当”的气度不足问题,我们重筑了内外并举的育人方法:一是党建引领法,依托“大湾区跨境治理研学创新党支部”,开展讲好中国故事、唱响中国精神等系列党建引领活动,提升学生们理解“国之大者”的政策“高度”;二是课堂内专业学习中的课程思政渗透法,寓公共精神教育于专业课程教学中,增强理论课学习的学术“深度”;三是课堂外平台支撑的实践德育法,通过发挥大湾区教育与社会融合研究中心、跨境治理与公共政策研究中心等省校级平台的资源链接优势,寓责任担当教育于科教实践活动中,让学生体验国家和地区不平衡不充分发展的社会“温度”。由此,引导学生踏好职业生涯第一步。

4. 新技术+“正道”:重整理解“中国治理之道”的技术支持

针对部分学生治道追寻上“重‘以洋为尊,轻‘中国之治”的问题,我们充分吸收“互联网+”新技术,引导学生深入理解“中国之治”的制度密码。一方面,发挥“互联网+”的乘数效应,构建“跨校、跨境、跨域”的合作研学机制,加强粤港澳师生跨界云上学术交流,增强学生对“中国之治”的认同感。另一方面,借助“互联网+”的除法机制,善用新媒体做好舆情引导工作,消除学生群体中的负面舆情,达到理性客观评价中国之“制”的效果。由此,帮助学生更好地把握国家发展道路的方向标。

四、“守正创新”育人模式的建构过程和主要内容

“守正创新”育人模式的建构过程可以分为模式探索、实践检验和推广应用这三个梯次递进的阶段。

1. 模式探索阶段

这一阶段的主要任务是厘清问题、拟订方案、推动改革,形成初步成果。主要以支架式教学理论为支撑,以“课程思政”建设为主线来开展教学改革试验。

支架式教学理论的运用。一是以任务驱动为导向,将常规教学过程分解、重组为一系列环环相扣的环节,并将传统教学资源“揉碎”后分布到各个环节;二是采取“前重后轻”的方式,通过逐步减少教学资源的“直接供给量”,来激发学生的自主探究的积极性与主动性。

“课程思政”的实施。一是做好教学内容衔接设计,实现内容的“螺旋上升”;二是链接时政(实证)内容,融入理论难点,增强内容的思想性和针对性;三是选材突出“以学生为中心”“时空接近原则”,增强亲和力和获得感;四是注重课程与学科间的视域融合,促进多维对话。

2. 实践检验阶段

这一阶段的主要任务是“提质量、补短板”,重点是将经验性的内容,以模式化的方式呈现出来。

发挥制度建设优势,保障教改措施顺利推行。我们主要以“德育渗透研学、科研反哺教学”为抓手,加强制度建设,从而有效减少了少数教师“单打独斗”的现象。这主要包括四个方面的内容。一是鼓励辅导员做好大学生学术生涯规划第一责任人,加强学术道德教育。二是设置“兼职学业班主任制度”,鼓励青年教师,加强学生的学术规范引导。三是规范“本科生科研导师制度”,鼓励骨干教师担任本科生科研导师,开展学业上的精准指导。四是引导研究生参与本科生“学术帮扶”,发挥好“传帮带”作用。

发挥师生党员模范作用,深化育人方法运用。发挥党员先锋模范作用是制度落实的关键所在。一是发挥好党委、学科负责人“领头雁”作用,鼓励全员参与培育本科生价值观,实现研读经典、研学方法、研究问题“三研一体”。二是吸纳非党员教师、青年团员积极参与,引导学生关注现实问题、工作实务、治理实践“三实一体”问题,激发研學热情。三是发挥骨干教师、校外导师与优秀校友等作用,引导学生探索学业、职业、事业“三业一体”问题,赋能社会担当气度培养。

发挥“互联网+”技术赋能效应,保障创新“效力”。运用“互联网+”技术,重点在于发挥“互联网‘+‘-‘ב÷”效应,赋能教与学的融合、赋能课程思政。一是运用好各种教学和管理平台,发挥“互联网+平台、机制、方法、内容”的优势,赋能全员育人。二是结合“互联网-层次、环节、成本”的中国实践,让学生体验“中国之治”对西方政治理念的超越。三是利用“互联网×数效应”,加强跨界交流、链接校内外资源。四是运用“互联网÷负面思潮”工作机制,做好舆情引导工作、亮明底色,端正学生立场。

3. 推广应用阶段

这一阶段的主要任务是提升成果层次,面向粤港澳大湾区推广“守正创新”公共管理类人才品牌。主要采用品牌化建设的思路与方法,重点通过营建粤港澳大湾区“云学习社群”等方式,不断吸引湾区资源,扩大育人模式的影响力、辐射力。营建“云学习社群”有五个要点。一是推广共同价值符号,形成学习社群的共同价值理念:面向湾区培育“守正创新”人才。二是主动引导社群话语:重点是主导共同学习的基本流程和具体内容,即通过把握住学习主题影响社群认知与行动。三是规范社群沟通机制:健康积极的话题、规范的研学流程、严肃而生动的在线交流。四是适度拓展社群规模:向“跨境·跨校·跨域”学习社群稳步扩展。五是社群价值延伸:连接课堂教学资源、连接社会调查资源、连接学术交流资源,投射“守正创新”品牌符号。

参考文献:

[1]高文豪. 京津冀高等教育协同发展问题及策略研究[J]. 中国高教研究,2021(2):23-29.

[2]王志强,张海军. 粤港澳大湾区高等教育合作发展的实践逻辑与未来关切[J]. 大学教育科学,2021(3):110-117.

[3]谢爱磊,李家新,刘群群. 粤港澳大湾区高等教育融合发展:背景、基础与路径[J]. 中国高教研究,2019(5):58-63+69.

注:本文系2021年度广东省教育科学规划课题“粤港澳大湾区公共管理‘云学习社群建设研究”(课题编号:2021GXJK079)研究成果。