书论双绝 文烁古今

周志杰 梁炳超

纵观我国书法史,唐代书法家辈出,书法理论和书法实践都得到了长足的发展,是我国书法艺术的一个高峰时期。孙过庭的《书谱》正是在这样的背景下应运而生,在书法创作、书法理论方面为后世立下了标杆,堪称书文合一的典范,被誉为“书论双绝”。

书以寄情 哲以构境

孙過庭(646—690年),名虔礼,生于陈留(今河南开封)。他一生坎坷,好友陈子昂在其墓志铭中写道:“幼尚孝悌,不及学文;长而闻道,不及从事禄。值凶孽之灾,四十见君,遭谗慝之议。忠信实显,而代不能明;仁义实勤,而物莫之贵……”或许正是这样的人生际遇造就了他的书法性格。孙过庭擅长楷书、行书、草书,把自己的情志融入书法创作中,写下了许多优秀书法作品,尤以《书谱》为最。

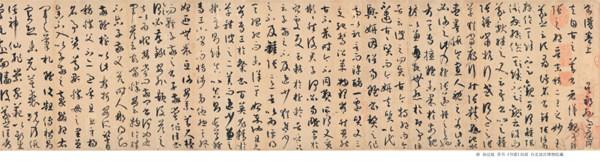

《书谱》始作于唐垂拱三年(687年),全文3500余字,共351行,草书,纸本,真迹以长卷装裱,卷首有宋徽宗题签,并有宋徽宗、清乾隆等历代藏者钤印,现藏于台北故宫博物院,《宣和书谱》《石渠宝笈》对其均有著录。《书谱》虽然讲书法理论,却采用赋体写作,为文隽永,气度宏阔,论述精辟,析理入微,于闲雅中透出峻拔刚毅之气象,书文并茂,词翰双绝,堪称古代书法理论的扛鼎之作,也是孙过庭的草书代表作。

《书谱》从本体论、创作论、发展观及风格等方面对书法创作进行了充分的阐述。“夫自古之善书者,汉魏有钟、张之绝,晋末称二王之妙”,《书谱》开篇推出对后世影响最大的四位书法家—钟繇、张芝、王羲之、王献之。孙过庭在《书谱》中评王羲之的书作“写《乐毅》则情多怫郁,书《画赞》则意涉瑰奇,《黄庭经》则怡怿虚无,《太师箴》又纵横争折。暨乎兰亭兴集,思逸神超;私门诫誓,情拘志惨”,点明王羲之书法作品的丰富的情感内涵和多样性特征。他从专擅与兼通的角度考虑,通过对钟、张、“二王”书法特征的深入研究,得出“逸少之比钟、张,则专博斯别;子敬之不及逸少,无或疑焉”的结论,认为王羲之与钟繇、张芝的区别是专业与广博的区别,而王献之比不上父亲王羲之。这个结论没有明显的扬抑倾向,是比较客观的。

孙过庭在《书谱》中还对书法与文字的关系进行了阐述,指出书法是依附于文字而产生的艺术,二者之间是皮与毛的关系,所谓“皮之不存,毛将焉附”,文字是书法艺术存在的基础。他还指出,书法具有审美性和抒情性特征,即“达其性情,形其哀乐”,书法家通过书法作品抒发性情,对喜怒哀乐进行艺术化表达。“岂知情动而言,取会风骚之意;阳舒阴惨,本乎天地之心”,孙过庭认为书法的艺术本质不止于形式上的美感,还应该具有丰富的情感表达和深刻的思想内涵,与诗歌、哲学通悟,从而以情会意、以书传情,使书法具有了情绪表达特征。这种认知在当时具有先进性。

孙过庭以中国传统哲学理论为基础,用辩证的观点分析书法的艺术规律,所提出的理论具有很强的实践性。《书谱》中的论述往往带有朴素的辩证思维,如论及“流畅”与“迟重”时有云:“将反其速,行臻会美之方;专溺于迟,终爽绝伦之妙……”通过对比,他点出了两种笔意的个性特征。孙过庭在《书谱》中对书法艺术进行了哲理化解构与重建,这种艺术上的辩证观点有利于书法艺术境界的提升,充分显示了他对书法理论认知的哲理高度。

《书谱》中的论断符合艺术通则,能为大多数人所理解和接受,因而它能够传诵千古,被尊为书论经典,其书所呈现的书法技法也成为后人学习的典范,可谓“书论双绝”。

技承“二王” 迹显心通

从《书谱》的书写技法来看,孙过庭以“二王”笔法为根本,并在传承之外有所创新。其草书用笔峻拔挺秀,笔势遒劲灵动,具有明显的“二王”草书特征。孙过庭在“二王之后,自成大宗”,其《书谱》被历代习今草者奉为圭臬。

孙过庭的书法成就与其独特的书法发展观和创新学习方法是分不开的。他在《书谱》中写道:“夫质以代兴,妍因俗易。虽书契之作,适以记言,而淳醨一迁,质文三变,驰鹜沿革,物理常然。贵能古不乖时,今不同弊,所谓‘文质彬彬,然后君子,何必易雕宫于穴处,反玉辂于椎轮者乎?”他认为在书法发展中要做到“古不乖时,今不同弊”,即学习古人不能违背时代精神,学习今人不能同流时弊。这是他对书法艺术继承与创新问题的看法,至今仍是书法创作应遵循的基本法则。

孙过庭的过人之处还在于他以发展的眼光来看待书法创作。比如关于“质”与“妍”的变化,他认为“质”与“妍”是随着时代不断发展的,不同的时代对“质”与“妍”的理解也不尽相同,两者是辩证统一的,内涵也并非一成不变。虽说“古质而今妍”,孙过庭书法却是取“妍”的成分居多。再如,虽然他在《书谱》中推崇钟、张、“二王”,“殊钟、张之余烈,挹羲、献之前规”,却并不拘泥于四家。他认为“背羲、献而无失,违钟、张而尚工”,在继承前人技法的基础上不妨适当“违背”四贤,另辟蹊径,以创新理念达到“无间心手,忘怀楷则”的地步,只有如此,才能达到“违背”之后的“无失”和“尚工”的效果。

在孙过庭看来,书法学习是一个长期积累修炼的过程,书法的创作构思要实现物我融合。他提出了著名的“三时论”和“五乖五合论”。“三时论”即学书要经历三个阶段:“初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正。初谓未及,中则过之,后乃通会,通会之际,人书俱老。”“五乖五合论”是针对书法创作而言的五种规则和五种禁忌。适合创作的五种规则即“五合”:一合,精神怡悦身心自适;二合,感人酬答回馈知己;三合,当时应令气候舒爽;四合,好纸佳墨利于书写;五合,突发灵感足以畅情。不适合创作的五种禁忌即“五乖”:一不合,心神不安事务缠身;二不合,违背心意委屈情势;三不合,风干气燥烈日炎炎;四不合,纸次墨劣两不称手;五不合,情呆志怠身疲手懒。这些学习方法和创作理论,对于书法创作具有极强的指导性。

孙过庭认为,要达到融通的境界,就要穷一生之力涵养书法“骨气”,“假令众妙攸归,务存骨气。骨既存矣,而遒润加之”。“骨气”是书法创作的灵魂,《书谱》更关注书法风格的内在品质。因而,我们看孙过庭《书谱》的草书,是一种融会升华后的成熟书写,无论结体、笔法,还是布局、章法,都拿捏得恰到好处,具有一种不凡得的“骨气”。

孙过庭深谙“二王”笔法真谛,又极具创新精神,以至于有些他创立的笔法被后人误认为是“二王笔法”。《书谱》全篇开始一段他用笔沉稳,意和气平,法度森严,极守规矩,如交响曲的引子,铺平垫稳,波澜不惊。中间他写得兴起,笔势渐渐放开,点画相连,钩环萦带,曲调渐次高昂,起伏而有变化。到了后段,他笔下生风,尽情挥洒,随逸兴遄飞而达到高潮,一曲终了,余韵犹存。全篇一气呵成,笔力不怠,达到了“智巧兼优、心手双畅”的化境。孙过庭已经把书法的理念形成创作记忆,在笔端恣意流淌,成就了美文佳篇和艺術珍品。

草书典范 后世评说

或许是因为孙过庭一生坎坷,书名未扬,其《书谱》在初唐问世后并未引起太大反响。直到中唐时期,书法理论家张怀瓘在《书断》中对孙过庭《书谱》给予评价:“博雅有文章,草书宪章二王,工于用笔,隽拔刚断,尚异好奇,然所谓少功用,有天材……”张怀瓘对孙过庭及《书谱》的评价既褒亦贬,肯定多于否定,使得《书谱》开始在唐代书坛崭露头角。但孙过庭与《书谱》当时并未获得广泛意义上的关注。

至北宋时期,随着书坛“尚意”书风兴起,《书谱》作为唐代承袭“二王”书风的草书典型代表作品,得到广泛重视和高度评价,其艺术价值也渐被肯定。以挑剔著称的宋代书法家米芾在《书史》中有云:“孙过庭草书《书谱》,甚有右军法。作字落脚差近前而直,此乃过庭法。凡世称右军有此等字,皆孙笔也。凡唐草得二王法,无出其右。”由此看出,米芾对孙过庭是十分欣赏的,以至于能够把孙过庭的笔法与“二王”区分,也从侧面说明了孙过庭书法有创新之处且功力不凡,已直入“二王”境界。

宋代官修《宣和书谱》中赞孙过庭:“作草书咄咄逼羲献。尤妙于用笔,峻拔刚断,出于天材,非功用积习所至。”清代文学家刘熙载《艺概》则云:“孙过庭草书,在唐为善宗晋法。其所书《书谱》,用笔破而愈完,纷而愈治,飘逸愈沉着,婀娜愈刚健。”康有为在《广艺舟双楫》中说:“学草书先写智永《千文》,过庭《书谱》千百过,尽得其使转顿挫之法。形质具矣,然后求性情;笔力足矣,然后求变化。”这是对学习草书之法的深刻总结,孙过庭《书谱》被视为必学法帖。

孙过庭《书谱》引草法以为规范,真知灼见以启后学,千百年来光芒不息,对书法爱好者正确地认识书法、学习书法、欣赏书法、对待书法有重要的启迪作用。学书的种种疑惑,在《书谱》中或有明确的答案,或有指导性启悟,令人常读常新,受益匪浅。

周志杰,北京交通大学语言与传播学院讲师;梁炳超,任职于北京外国语大学。