大概念教学视角下的单元整体设计思考与实践

唐文国

【关键词】大概念,单元整体设计,结构化

新课改背景下,很多专家和一线老师关注大单元教学的研究与实践。《普通高中课程方案(2017 年版2020 年修订)》中“关于学科课程标准”中有这样一段话:“进一步精选了学科内容,重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情境化,促进学科核心素养的落实。”细读这段文字,“大概念”“结构化”“主题”“情境化”的表述为教师进行单元整体设计带来了很多启示。《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(以下简称“新课程标准”)颁布,课程内容主要以学习任务群组织与呈现,这启发笔者重新审视过去对“大概念”的理解,对单元整体设计的认识、研究与实践,在此基础上有了新的思考与尝试。

一、单元整体设计的研究历程与反思

最初的单元整体设计是由主题名称、教材自然单元内容和每一课的重点三部分构成的。主题主要是从内容角度提炼的,表述方式大多比较富有诗意,但指向模棱两可。第二阶段的单元整体设计,老师们会有意识地在教材自然单元内容的基础上加入一些与教材内容相关的语文实践。比如,用不同形式(读、画、演等)表现同一主题,以及同题材文本的拓展阅读等,但目的性比较泛化。第三阶段发展比较迅速,出现了内容之外的策略、方法角度的主题,研究者也意识到了单元整体设计的目标,尝试打破原有自然单元。群文阅讀出现在这一时期。

综观这三个时期的研究与实践,笔者认为每一阶段都有其不可替代的价值。首先,单元整体设计从一开始就有了结构化意识,呈现出“‘内容主题—单元文本—课时重点”的结构。正是这样的开端和研究过程让教师在实践中认识到,单元整体设计不仅仅是做一个形式上的结构图,它还应有符合语文本质属性的一些内容,如综合实践活动等。于是,教师尝试的范围又从课内延伸到了课外,不仅有不同的表现形式,还有同主题内容的拓展。此外,主题的开发也是多角度的,不仅可以是内容角度的,还可以是策略、方法角度的。由此,研究者关注到了单元整体设计的目标。他们还发现单元整体设计可以不拘泥于自然单元,还可以是根据一个主题选择的整册书中相关内容的聚合。就这样一步步地实践,我们看到了一个相对完整的单元整体设计结构:多角度主题—单元目标—自然单元文本或课内同主题文本+综合实践活动。

在深入剖析这些探索实践的过程中,我们也能发现早期的单元整体设计大多处于同一主题下相关内容的简单聚拢叠加阶段。在这个阶段,人们其实还不是很清楚大概念、大任务等的内涵。此外,整体性目标不明确,实施者对单元整体设计的终极目标是模糊的,主题与单元目标基本上形同虚设。因此,在看似是整体建构的结构化内容面临真正的教学实践时,因为缺乏目标,整个教学过程依旧是散的,是各自为政的,其间出现的所谓综合性、实践性活动大多也只是形式上的不同,未能引发深度学习。学生得到的依旧是囿于学科的知识、技能,是困于学科情境的惰性知识。但不可否认的是,这些研究、尝试为大概念教学视角下的单元整体设计研究提供了宝贵的经验。

二、大概念教学的内涵与特征

在信息化时代,由于知识更新迭代的速度很快,教给学生具体的知识不再是教育的终极目标。教师需要教给学生的是他们能在真实情境中解决问题的能力,要培养的是学生的高阶思维品质。高阶思维的培养需要的正是那些更加高位的、能够被迁移运用的大概念。

大概念教学其实指的是将大概念作为目标,利用大概念结构化课程内容来实施教学,以期让学生在学习中不仅关注结论,更关注思维过程,培养学生的核心素养,也就是让学生不仅知其然,还要知其所以然,要让学生能将学到的知识、技能迁移到生活中,解决真实情境中的问题。最理想的境界是学生在演绎中又能抽象出新的大概念。这才是大概念教学追求的终极目标。大概念教学须建立在学科单元大概念的基础上,并不断进行内容的结构化建构。在这一过程中,强化生活价值,促进学生未来学习能力的生长。因此,其重要特征可以概括为整体性、生本性和反思性。

整体性。传统的语文学习以单篇教学为主,强调细读深思,对一个单元内的文本学习没有整体考量。这种方式忽视了学习内容内部之间的联系,忽视了整册教材中相关内容之间的联系,同时也忽视了学科大概念之间的联系。大概念教学具有生活价值,它强调学生学习的真实性、过程性与完整性,强调思考的多元性与学习的迁移价值。学生需要在相对完整的结构化学习内容和学习进程中去亲历、感受、获得,自觉将惰性知识进行转化,形成“大概念——具体内容——大概念”的思维链,并灵活迁移运用,解决真实情境中的问题。

生本性。任何一种学习,只有学生积极参与,并乐在其中才有价值与意义。回看以往教学中,更多的学习样态是教师问学生答,甚至是学生为了迎合教师而答。学生的学习缺乏主动性,更不要说身心的愉悦。大概念教学着眼于学生的自我学习、自我发现、自我深入,并能促进学生在这样的学习过程中产生可持续地自我生长的力量。

反思性。反思,即反观并思考。反思是一种思维,更是一种品质。大概念教学的本质追求应该是学生生命的成长,是学生完整而具体生命的成长。因此,在不断学习获得成长的同时,学生更需要不断反思,明白生命需要不断完善才能获得成长,才能实现自我价值。

三、大概念教学视角下单元整体设计的思考与实践

明晰大概念教学的理念仅仅是做好单元整体设计的前提与基础,真正运用大概念进行单元整体设计还有待于实践的检验。笔者以五年级上册第七单元为例,探索大概念教学视角下的单元整体设计思路。

本单元共有四篇课文,除《古诗词三首》之外,其他三篇均属于写景散文。学生已学过不少写景散文,五年级下册和六年级上册也会出现写景散文。小学阶段散文的数量也是居各文体之首的,写景散文尤其多。王荣生教授说:“阅读是一种文体思维。阅读总是对特定体式的文本的阅读。”[1]这就需要教师在学生每一次接触散文时都要有文体思维,关注散文的类型,用相应的要素来提取大概念,引导学生理解散文。

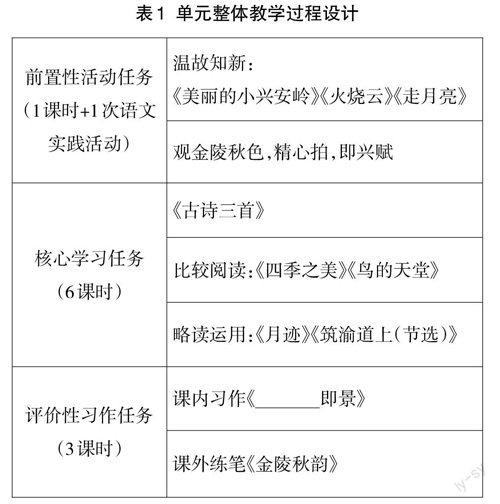

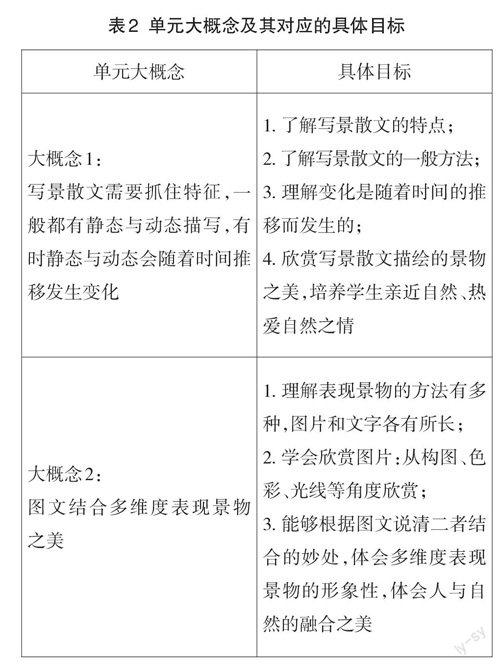

这个单元的编排属于串联结构。这就为本单元大概念的提取降低了难度。笔者主要是结合单元语文要素精读文本的。本单元人文主题为“四时景物皆成趣”,学习本单元不仅要关注景物,还要关注景物中所表现的自然之趣,这也将以文化人的要求蕴含其中了。根据人文主题,我们需要找到文本中作者描写的“趣”,找到了赏趣的角度,就找到了本单元文学鉴赏的角度,也就是本单元语文要素“初步体会课文中的静態描写和动态描写”与“学习描写景物的变化”。将二者结合起来理解就会发现,要点拨学生在景物的静态、动态描写中发现美,发现“趣”,二者不是孤立的,还要能发现景物在静态和动态的描写中所展现出来的变化之美、变化之趣。在这里,“趣”即美,“趣”即作者描写的那些有动有静的景物之美。以此再去精读文本。本单元文本的配图都很有特色,不同文本的配图选择的形式和角度也是不同的,它们都有助于丰富学生对景物的体验。在经历了自我学习、自我发现与提炼、自我验证的过程后,笔者为本单元提炼的大概念有两个:一个是“写景散文要抓住特征,一般都有静态与动态描写,有时静态与动态会随着时间推移发生变化”,另一个是“图文结合多维度表现景物之美”。为了更好地落实大概念教学,本单元采用创新设计与常规设计相结合的方式。因为这是学生第一次学习景物的静态描写与动态描写,所以笔者将大概念进行了简单的解构,并设置了一个前置性学习活动,让学生学习有所准备(见表1)。前置性学习活动安排了两项任务。一是通过已经学过的三篇课文《美丽的小兴安岭》《火烧云》《走月亮》帮助学生回忆写景散文的特色。二是设计“观金陵秋色,精心拍,即兴赋”的活动。笔者围绕大概念安排了四篇单元内的文本和一篇“阅读链接”中选读文本的学习。学习的过程就是不断演绎大概念的过程,在针对文本循环演绎大概念的过程中让学生自主学习、自主发现,明白大概念在文本中的体现,感受文章之美,并进而感知文艺性文体对审美的要求与表现。最后,笔者安排了“评价性习作任务”的两篇练笔,一篇是课内习作《即景》,一篇是《金陵秋韵》。两篇习作主要是为本单元大概念的迁移运用服务的,指导学生留心生活,根据不同的景物,灵活运用静态描写与动态描写的方法。其中,课外的练笔既是对本单元大概念的迁移运用,也是对前置性学习资源的再次利用。

根据以上解读与分析,笔者确定了以下目标。

素养目标:让学生观察描写的景物,能从捕捉静态与动态描写的角度学会欣赏写景类散文,懂得要抓住特征将景物描写得鲜明、优美。能够根据习作要求,选择相应的描写对象,灵活运用动态描写与静态描写进行书面表达,并搭配合适的图片,图文并茂地展现景物特点,培养学生亲近自然、热爱自然的情感(见表2)。

单元整体设计中的三项学习任务具体操作如下。

第一步为前置性学习,包括两个部分。

第一部分:师生共学。教师出示三篇散文《美丽的小兴安岭》《火烧云》《走月亮》,学生默读,关注打动你的景物与描写部分,想一想:哪些是静止的画面?哪些是变化的画面?小组交流讨论,教师反馈。然后师生交流:这些文本的共同特征是什么?写景散文的特点是什么?等等。

第二部分:学生为本。“观金陵秋色,精心拍,即兴赋”是一项任务型综合实践活动,旨在引导学生关注秋天金陵那些美丽的景物,鼓励学生在不同时段前往自己喜欢的景点,引导学生关注大自然中景物的静态之美与动态之美,积累前期经验。提醒学生通过拍照、录制视频、绘画等多种方式,记录美丽古都金陵的秋天,并为自己的作品即兴赋言。文字不要求多,精练为要,要突出真情实感。接着通过平台分享,在多样的活动中感受现实生活中的秋意、秋色。这也是根据单元习作《即景》的要求,指导学生通过这种方式为完成本单元习作任务做准备。

第二步为本单元整体设计中的核心部分,将四篇文章分为三个部分进行学习。

第一部分:学习《古诗词三首》。读古诗词,借助注释了解大意,讨论交流:古诗词中描写了哪些景物?你看到了哪些静态画面与动态画面?你发现动静结合的画面了吗?拓展:你还在哪首古诗中发现了类似的景物?

第二部分:学习《四季之美》《鸟的天堂》。自主比较学习,欣赏自然美景,发现两篇文本中静态与动态描写的内容,以及描写景物变化的文字,并结合语文园地中的“交流平台”第一部分进行讨论。再比较两篇文章,同为写景散文,二者有哪些不同,引导学生明白:虽然都是写景散文,但是静态和动态描写的安排、取景方法、时间跨度等可以完全不同。《四季之美》选取的是壮阔的静景下的动态之感,既有长时间的美好,也有短时间的渐变,短到稍微不注意就会被忽略。《鸟的天堂》记录的景物变化时间跨度不大,观景地点也基本没变。在学习静态描写时结合书中的插图,可以丰富感官体验;在学习动态描写时,可引导学生发现时间变化。

第三部分:学生自学,教师点拨。自学《月迹》和巴金的《筑渝道上(节选)》。自学和小组学习讨论相结合,教师结合语文园地中“交流平台”第二部分进行点拨。读《筑渝道上(节选)》,找出相应的描写,学生互评。这是对学生的一个即时的学习性评价。

第三步为评价性习作任务。教师指导,师生交流。教师明确本次习作要求,引导学生赏读本单元文本中静态描写与动态描写的内容,激发学生创作的欲望。指导学生选材和构思,独立撰写,鼓励配图。教师展示学生拍摄的金陵美景图片,让学生从中选择自己喜欢的景物图片,结合实地欣赏,撰写习作《金陵秋韵》,表现对家乡、美景的热爱。学生上交习作,教师为每一篇习作确定一个编号。教师将习作分发给学生,请学生画出习作中静态描写与动态描写的部分,并打分。返还学生各自的习作,进行师生评价比照阅读,学生反思自己的评价。最后将学生习作结集成册,起名《金陵四十五景》(可根据班级人数来确定多少景),选出优秀习作7 篇,在班级群里巡回展览一周。请学生在之后的一个星期内每天描写一种所见之景,注意用上学到的描写方法,并对照大概念及时反思。

反思贯穿学习的全过程。比如,两次“扶放”结构学习的安排,两次比较阅读等。学生在这样的扶放学习与比照阅读中,通过反思能对某类散文的写作有一个明晰的认识,如此才能让学生在今后的书面与口头表达中自觉迁移,抓住景物特征,运用静态与动态描写的方法。

虽然大概念是落实素养导向教学的抓手已经成为共识,但是大概念教学视角下的单元整体设计还有待于进一步探索与实践。