风险规避、博弈能力与佃农土地合约选择

——来自20 世纪30 年代卜凯农家调查的证据

陈 苏 胡 浩 张利国

一、引 言

土地合约选择一直是学术界研究的热点话题。长期以来,古典和新古典的经济学家,包括亚当·斯密和马歇尔,大多认为分成合约的效率低于工资合约和定额合约。Cheung 在1968 年发表《私有产权与佃农分成》一文,对上述长期延续的“定论”提出了质疑,他用微积分及几何方法证明,在竞争和私产的约束下分成合约与定额合约效率相同,从而开创了合约理论意义上的佃农理论。最近的研究表明,在土地同质条件下,分成合约与定额合约下土地资源利用效率相同(陈苏等,2020)。张五常(1969)在要素(土地和劳动力)同质的假设下,从交易费用和风险规避角度解释了某一合约占主导的普遍现象,即小麦采用分成合约的比例较高,水稻采用定额合约的比例较高。然而,近代农业在同一农区存在较多的分成合约和定额合约共存的事实(卜凯,1937),那么,什么因素决定了地主或佃农对合约的选择呢?Stiglitz(1974)从理论分析了不同合约安排:当地主或佃农是风险中性时,其将承担全部风险,只存在工资合约或定额合约;当双方都是风险厌恶时,则存在分成合约。在传统社会中,对维持生计的小农而言,其理性行为是宁愿尽量减少灾害的可能性也不去尽量增加平均利润(斯科特,2013)。

地主和佃农的风险态度是影响合约安排的主要因素,但风险规避程度会随收入的上升而下降(艾利思,2006)。传统农业经营方式是以小块土地的自耕和租佃为主导(赵冈,2003),后者的土地所有者主要是中小地主(方行,1998;费孝通,2012;李德英,2013),且他们并不一定是富裕的。随着商品经济的发展,佃农身份、地位和经济状况也不断变化,他们也并不一定是贫穷的,甚至出现了“佃农中农化”(方行,2000)。此外,租佃行为通常不是发生在地主和佃农之间,而是常常发生于中农与贫农之间(黄宗智,2000),形成了“你中有我,我中有你”的租佃格局(李金铮,2011),小农日益贫困化和人地矛盾引起了租佃市场不完全竞争。

在不完全竞争市场下,地主与佃农之间为了实现各自利益最大化,进行一种“你得即我失”的零和博弈(方行,2006)。近代中国贫富矛盾主要表现在土地分配不合理,土地呈集中之势(李景汉,1937)。据1927 年国民党农民部土地委员会发布的21 省农村调查估计,81%的土地集中到14%的地主富农手中,而75%以上的无地或少地的贫雇农仅占6%的土地。但从变动方向来看,大量的研究表明,近代中国农村的地权分配呈现逐渐分散化的趋势(史建云,1994;费孝通,2012;李金铮,2012),主佃关系逐渐脱离宗法束缚转向纯粹的经济契约关系(李文治,1993)。在签订合约时,合约当事人在自由市场中各自资源禀赋约束条件下追求收益最大化。合约中的任何一方,只要拥有交换和选择权利,那么他一定会改变处在市场竞争中的长期不利地位(赵冈,2003)。例如,为防止地主收回已经施过肥的土地,佃农在签订合约时特地附加“自许客辞主不许主辞客”,或是“许辞不许收”等条款。可见,在某些情况下,佃农在土地租佃市场也能占到上风。鉴于此,本文借助20 世纪30 年代卜凯农家调查资料,实证分析了风险规避、博弈能力与佃农土地合约选择关系,以期丰富合约共存经济理论。

二、文献述评

国外已有关于土地合约选择研究,尤其是对分成合约存在缘由的解释,主要基于四个方面:一是基于风险分担。分成合约的优势在于其分担风险作用(张五常,2000),定额合约要求佃农承担全部的风险,工资合约则要求地主承担所有的风险。因此,如果地主和佃农都是风险规避类型的,他们就不会达成协议,这种情形下分成合约更容易被接受。分担风险的功能同样适用于非市场交易的投入要素,如地主的监督能力、役畜提供的服务等(Allen 和Lueck,1992;Deininger 等,2008)。二是合约与劳动激励问题。第一种解释是风险中性的地主能够为风险规避的佃农提供保险,对佃农而言,最优合约取决于他对劳动激励和保险报酬之间的权衡(Stiglitz,1974)。但若佃农也是风险中性的,那么分成合约显然不是最优的。第二种解释是激励相容机制,在Reid(1976,1977)、Bliss 和Stern(1982)理论基础上,Eswaran 和Kotwal(1985)考察地主和佃农所签订的劳动投入条款。第三种解释是流动性约束。Hurwicz 和 Shapiro(1978)、Shetty(1988)研究发现,流动性约束是合约选择的重要决定因素,因为佃农(租金和要素份额)和地主(要素份额)都依赖各自资本的流动性。三是交易成本。它主要涉及谈判、监督和执行三方面成本。Murrell(1983)认为分成合约节约了谈判成本;Alston 等(1984)考察了佃农道德风险行为,将执行成本和监督成本纳入同一个交易成本理论模型中,分析表明,随着分成比例的上升,合约执行成本不断下降,而地主为防止佃农过度利用土地和资本(这部分也由地主垫资),致使监督成本上升,当执行成本与监督成本相交时,此时的分成合约将会使得交易成本最小。Arrow(1968)指出,在委托与代理者之间建立信任机制能够有效解决道德风险,分成合约作为这种互相信任的关系处理机制,双方都有监督的内在动机。四是甄别理论。该理论假定佃农的部分特征无法观察到,比如企业家才能。需要借助合约安排,地主可以与不同的佃农签订不同合约类型。该理论遵循农业阶梯论假设,较好地解释了合约共存现象,农业工人会沿着工人、分成佃农、定额佃农和自耕农的阶梯攀爬(Spillman,1919)。Hallagan(1978)从甄别理论中构建了自选择模型,通过合约的自选择,佃农能力和地主土地质量最终会被识别,即佃农能力将被筛选出来,能力强的佃农选择定额合约,并耕种较好的土地;能力弱的佃农则选择分成合约,耕种较差的土地。

从上述研究文献看,因为土地合约安排的形式多种多样,所以才会出现多种理论予以解释,基本上都支持了风险分担是影响分成合约存在的重要因素,但在风险假设方面,均假定地主是风险中立的,佃农是风险规避的,并没有考虑双方风险态度异质性情况。交易成本能够较好地解释定额合约存在,然而,在实证分析时仍会碰到一些困难。首先,交易成本假设条件不考虑风险异质性,在农业经济社会区分委托关系是比较困难的,地主往往具有同质化趋势,佃农独立做决策,即“田中之事,田主一概不问”。其次,交易成本的可度量性问题,在农业生产中并不存在“交易成本”的投入要素,也没有具体的代理变量。最后,交易成本假定不同合约的监督成本函数不同,但在实际分析中却是监督成本的差异,缺少构建内生于合约类型的监督成本函数。尽管甄别理论能够较好地解释合约共存现象,但其能否适用于传统农业的“熟人”社会是值得怀疑的,因为这种环境下劳动能力和土地质量是众所周知的。总之,上述理论(交易成本除外)强调分成合约是对某一要素市场(比如劳动、保险、信用和资本市场等)不完全的反映,而这些要素市场的缺失究其原因仍是不完全信息。

那么,在土地同质的条件下,风险异质性对佃农的土地合约选择会产生怎样的影响?博弈能力又发挥何种作用?显然,要回答这些问题需要从理论和实证方面进行深入分析,研究结果对当前土地流转具有重要的借鉴意义。本文利用20 世纪30 年代卜凯农家调查数据实证分析了风险规避、博弈能力对佃农土地合约选择的影响。结果表明,在不完全信息条件下,佃农风险规避程度越高,选择分成合约的可能性就越高;佃农博弈能力越强,选择分成合约的可能性就越高;在同等风险规避条件下,随着佃农博弈能力越弱,选择定额合约的可能性增加。本文的边际贡献主要有:(1)在土地同质的条件下,考察了佃农风险异质性对土地合约选择的影响,进一步丰富了已有的合约选择理论;(2)在不完全信息条件下,考察了佃农博弈能力对土地合约选择的影响;并进一步考察在佃农具有较低的博弈能力情况下,风险规避程度对土地合约选择的作用;(3)将风险规避、博弈能力与土地合约选择纳入统一框架进行理论分析,并使用传统农业社会的微观佃农数据进行实证分析,对合约共存现象提供了一种新解释。

三、理论分析与假说提出

在不完全信息条件下,地主并不能完全观察到佃农努力水平,也不能强迫佃农履行合约条款,需借助合约激励佃农在所有可能的行为中,选择能使自己期望效用最大化的行为,这便是激励相容约束。此外,地主为实现预期效用最大化,除了激励相容约束外,还面临佃农的参与约束,即向佃农提供的收入不低于后者从事其他活动获得的收入(w)。那么,在激励约束和佃农参与约束条件下,地主选择最优的合约变量(r,)和H ,实现效用最大化:

实际上,在最优条件下,地主没有必要最终支付给佃农的劳动报酬所形成的佃农确定性等价收入高于其保留收入,也就是说理性的地主应将参与约束束紧,即式(3)等号成立。进一步将 U( w) 分别代入到式(2)和式(4)中,可得:

其中,式(6)左边表示的是风险规避佃农的确定性等价收入,这部分收入等于预期收入减去风险成本。根据式(4),在确定性等价收入条件下,佃农的努力水平为:

同理,含有 U( w )的地主预期效用为:此时,地主的最优化问题可转化为:

式(12)关于r 的一阶条件为:

解得:

此时,佃农的努力水平为:

佃农的预期收入为:

根据式(14)~(17),在地主与佃农的不同风险态度组合下,佃农努力水平与风险分担系数、地主与佃农预期效用以及合约类型具体情形见表1。其中“避”表示风险规避,“中”表示风险中性,(避,中)表示地主风险规避、佃农风险中性。

由表1 可以得到两个推论,推论一:在不完全信息下,无论地主是风险中性还是风险规避,只要佃农是风险中性,合约类型就是定额合约,佃农承担全部的风险。同样,若佃农是风险规避,合约类型就是分成合约。

表1 不完全信息下地主与佃农的风险态度与努力水平、风险分担系数及预期效用

推论二:在不完全信息下,组合(中、中)或(避、中)的地主预期效用均大于组合(中、避),前三个组合也大于组合(避、避)。所以,地主更偏好与风险中性的佃农合作,选择定额合约,从而获得的预期效用最大。如果地主与风险规避的佃农合作,选择分成合约,只有自己是风险中性,那么所获得的预期效用就最大。

推论一和推论二可衍生出两种土地租佃市场情形:

情形一:土地租佃市场供小于求(即地主较少而佃农较多)。对佃农而言,为了获得维持生计的土地,需要同其他佃农争佃土地,在此情形下,分成合约与定额合约是等效用。合约形式由地主决定,风险规避的地主为了实现预期效用最大化,博弈的最优选择是(避、中),即定额合约。

情形二:土地租佃市场供大于求(即地主较多而佃农较少)。对地主而言,为了获得预期效用最大化,地主之间为了争佃,在此情形下,其风险态度可能是中性也可能是规避的。合约形式由佃农决定,风险规避的佃农为了实现预期收入的最大化,博弈的最优选择是(中、避),即分成合约。

为此,本文提出如下待检验假说1:在土地同质的条件下,佃农风险规避程度越强,选择分成合约的可能性越高。

假说2a:在不完全信息条件下,佃农博弈能力越强,选择分成合约的可能性越高。

假说2b:佃农较低博弈能力会弱化风险规避程度与分成合约之间的正向效应,选择定额合约的可能性增加。

四、数据来源、样本特征与模型构建

(一)数据来源

本文数据来源主要来自两个方面,一是农户租佃及其农业经济活动数据来自留存在南京农业大学的卜凯1929—1933 年的农家调查资料,该调查资料覆盖全国22 个省份168 个地区16786 个农场38256 个农家(在南京农业大学社会科学重大项目“卜凯调研数据电子化和数据库建设”资助下进行了电子化)。二是近代各省份粮食生产数据来自于许道夫的《中国近代农业生产及贸易统计资料》。

(二)样本特征

1. 风险的度量

(1) 气候风险

根据影响粮食单位面积产量的因素特征和持续性,可归结为由管理水平、耕作技术、肥料使用等客观因素影响的趋势单产和由水灾、旱灾、风灾、雹灾、虫灾等自然风险影响的气候风险单产。因此,粮食单产可分解为:

(2) 生产系统风险

农业生产系统是自然生态系统和社会经济系统的复合体。由干旱、洪涝、冰雹、霜冻等自然灾害造成的作物产量波动作用于事件发生区域的所有农户,其产生的风险称之为生产系统风险(宁满秀,2006)。显然,生产系统风险与气候风险之间存在内在关联,FAO(2016)采用气候变率来衡量系统遭受的冲击,对农户而言,体现在“异常”年份单产与正常年份单产的偏离程度。具体形式如下:

式(19)中AP表示“异常”年份单产,“异常”可能是极大值,也可能是极小值,为保证等式右边符号为正,本文采用极大值。AP 表示正常年份单产。等式左边表示农户单产的变率,数值越小,表明生产系统风险越小;反之,数值越大,生产系统风险也越大。

2. 不同农区粮食生产风险的特征

因卜凯农家调查数据是截面数据,缺少作物单产水平的时间变化。为了衡量不同农区主要纳租作物的气候风险,本文使用《中国近代农业生产及贸易统计资料》提供的1914—1947 年各省份不同作物单产水平数据,测算主要纳租作物的单产变异系数。中国作物种植历史形成了“南稻北麦”格局(卜凯,1937;珀金斯,1984),也是主要实物纳租对象(附录1)。需要指出的是:在北方小麦地带,河北和山西的纳租对象以小米为主,实地调查也印证了此情形(张培刚,1935),《满铁农村调查》显示在河北栾城县寺北柴村,该村定额地租普遍为棉花20 斤,小米5 斗(徐勇等,2017)。在长江中下游的稻麦轮作地区,纳租对象以水稻为主(李伯重,2008)。

基于上述分析,本文着重考察小麦与水稻的气候风险,时序变化选择在1914—1937 年。出于两方面考虑:一是许道夫(1983)整理的1914—1947 年各省份农业生产统计资料,缺失了部分年份数据(1917 年、1919—1923 年和1931 年),且卜凯第二次农家调查时间是在1929—1933 年。二是1937 年之后中国处于抗战时期,战争在一定程度上也会引起产量的变化。对缺失数据进行插值处理或用相近年份代替,再计算各个省份主要纳租作物单产变异系数(附录2)。结果显示:小麦单产变异系数普遍大于水稻单产变异系数,说明小麦生产面临的气候风险较水稻的高。具体来看,河北小麦单产几乎没有增加,1914 年为72 斤/亩,1937 年为88 斤/亩。山西、山东和陕西小麦单产总体呈下降趋势且波动剧烈,而河南和甘肃小麦单产上升缓慢且波动剧烈,江苏和安徽小麦单产上升缓慢且较为稳定。总体而言,1914—1937 年小麦单产增长潜力有限,面临的气候风险相对较大。同期,水稻单产变异系数除安徽较大外,其单产水平由1914 年的112 斤/亩增加到1937 年的357 斤/亩,其他省份也均有不同程度的增加,表明水稻单产呈上升趋势且较为稳定,面临的气候风险相对较小。

采用世界气象组织衡量风险发生的标准,即“异常”值超过平均值的±2 倍标准差(van Minnen 等,2002)。将其应用到农户层面,计算结果显示(附录3),在小麦地带,小麦最高产量大多超出通常产量与其2 倍标准差之和,表明发生了生产系统风险。在水稻地带,水稻最高产量大多处于通常产量的变动范围之内,表明发生生产系统风险的可能性较小。显然,小麦地带的生产系统风险相对较大,而水稻地带的生产系统风险相对较小。因此,农户的生产系统风险能够反映气候风险,二者相关系数为0.16。

3. 不同风险状况下合约形式的差异

在风险较高的小麦地带主要采用分成合约,在风险较低的水稻产区主要采用定额合约(附录4),张五常(2000)利用卜凯(1941)的调查资料得到类似结论。但值得补充的是,在风险较高的小麦地带也采用定额合约。由理论分析可知,在不完全信息条件下,合约的选择取决于分散风险所带来的最大收益,定额合约下佃农承担全部风险,分成合约下佃农承担部分风险,因此,不同合约的安排也是地主与佃农博弈的结果。

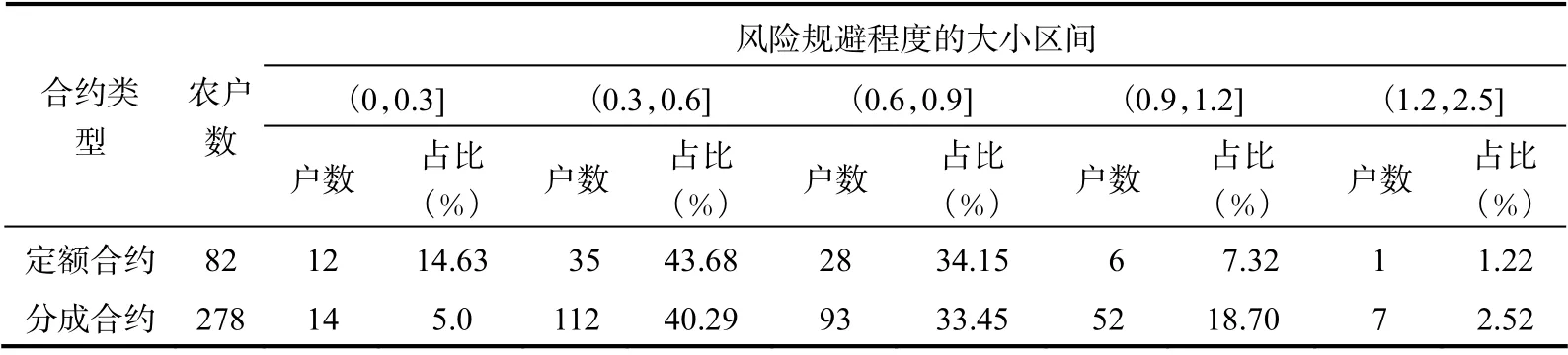

综上所述,囿于数据可获得性,本文整理了山东、河南、江苏、安徽和湖北等5 省12 个县1190 个农户,其中分成佃农278 户,占总户数的23.36%;定额佃农82 户,占6.89%,佃农具体分布情况见表2。

表2 不同合约类型的佃农分布情况

(三)变量说明

主要解释变量的指标选择如下:

1. 风险规避程度

根据风险规避的定义,在预期平均收入相同的情况下,人们宁愿选择较小的风险变化而不是较大的风险变化(张五常,2000),这也意味着某一数量的额外收入增加的效用小于失去同样数量的收入所减少的效用(萨缪尔森,1999)。农业生产不仅是经济再生产过程,也是受光、热、水、土壤、营养物质等因素制约的自然再生产过程。传统农业社会自然灾害频发,造成农业生产面临更大的生产风险和产量的不确定性(陈苏,2020)。在气候风险较大的农业地区,对于农户而言,因农业产量增加带来的边际效用低于农业产量减少的边际效用,所以他们宁愿选择产量较低并且稳定的生产方式,更倾向于规避风险(Binswanger 和Sillers,1983)。小农的风险规避程度在一定程度上阻碍了传统农业要素的革新(Lipton,1979),20 世纪初期,化学肥料经由通商口岸销售到中国农民手中,但其使用仅在长江下游地区出现过短暂增长(陈苏等,2020)。关于风险规避程度的衡量,卜凯在调查农家作物产出时,统计了作物的通常产量、丰年产量和最高产量等三种受到土壤、天气影响的单产指标,其中“通常产量”是指经常收获的产量,也是农户能够确定收获的产量;“丰年产量”是指各种情形均有利于作物生长时的产量,也是好年景的丰收产量;“最高产量”是指情形极佳时的作物产量,也是“异常”产量。参照气候风险发生的标准,若“最高产量”处于“通常产量”发生风险临界之内,意味着农户有较小风险且较大可能性获得更高确定性的产量。反之,若“最高产量”处于“通常产量”发生风险临界之外,意味着农户承担较大风险且较小可能获得更高确定性产量。已有研究表明,农户的风险规避程度越高,其决策行为更倾向于减小收入波动而不是追求收入最大化(Binici,2003)。上文分析显示地区的气候风险与这个地区农户的生产系统风险具有明显正向关系。因此,本文佃农的风险规避程度的代理变量用生产系统风险来衡量,数值越大,说明佃农风险规避程度越强,选择分成合约的可能性越高。

2. 博弈能力

在自由的土地租佃市场,因自然灾害等造成减产时,在风险规避条件下,若地主具有较强的博弈能力,定额合约将会被采用,佃农承担全部风险,地主获得固定的地租;若佃农具有较强的博弈能力,分成合约将会被采用,佃农承担部分风险,地主获得的地租随着产出降低而减少。那么,定额合约下的地租率要比分成合约高。因此,本文博弈能力的代理变量用博弈地租率来衡量,数值越大,说明佃农的博弈能力越弱,选择定额合约的可能性越高。

需要说明的是,因农户类型中包括半自耕农,为尽可能获得准确的地租率,假定佃农租入的土地优先用于种植纳租作物。为此,地租率有两种测算方法:一是若种植纳租作物的面积小于租入的土地面积,从最终产出中以地租形式支付给地主的进行直接折算。二是若种植纳租作物的面积大于租入的土地面积,对租入土地的产出进行面积权重的平减,再折算成地租率。同时,也采用两种方式补充缺失的地租信息:一是参照其他作物纳租量,样本所处的种植制度主要是一年两熟和两年三熟,所以不同作物间的地租是等价的,如麦1 斗谷2 斗(史建云,1998)。二是参照农作物副产物的纳租标准,因为有些地区作物秸秆也平分。定县调查显示,分成合约实行对半分租法,除了各得农产物的50%外,齐整的禾杆和高粱杆也均分(李景汉,1937)。

风险规避程度随收入增加可能不变或下降(Binswanger 和Sillers,1983)。一些研究从“安全第一”原则考察发现,农民是偏好风险的(Parikh 和Bernard,1988),尤其是贫农,他们会作出甘冒风险的决策(黄宗智,2000),但黄宗智的分析也显示,富农或中农更偏好风险。上述研究表明,随着收入的增加,农民风险规避程度可能是先上升后下降。在传统农业社会,农户家庭收入以农业收入为主,田场以外的非农收入为辅。因此,本文非农收入占比代理变量用田场之外收入占家庭总收入比重来衡量,数值越小,说明佃农风险规避程度越强,选择分成合约的可能性越高。

此外,风险规避程度也与佃农的初始资源禀赋相关。阿罗-普拉特绝对风险规避随着财富的增加而下降,与贫困的佃农相比,富有的佃农更愿意承担风险,更倾向于定额合约。因此,本文初始资源禀赋代理变量用家庭拥有的役畜数量和劳均自有土地面积来衡量,数值越大,说明佃农风险规避程度越弱,选择定额合约的可能性越高。

表3 给出了实证分析所需变量的描述性统计结果,从中可以看出,在风险较高的小麦地带,佃农的风险规避程度相对较高,地租接近传统的对半均分。佃农家庭收入以农业收入为主,田场之外获得的辅助性非农收入相对较低,仅占家庭总收入的14.47%。佃农持有一定量的资产,户均拥有约1 单位的役畜,其中生产性役畜(等黄牛量)占73.8%。此外,佃农还占有一些土地,意味着纯佃农并不多见,符合当时的实际情形(史建云,1998;李金铮,2011)。

表3 变量选取及描述性统计分析

(四)模型构建

对于佃农土地合约选择行为,本文只考虑两种简单的情形,即选择分成合约和选择定额合约。这是离散选择行为,分别用1 和0 表示。对于离散选择行为,最简单的计量模型是线性概率模型(LPM),具体形式如下:

为进一步探讨在佃农博弈能力是否弱化风险规避程度与分成合约选择的正向效应,本文在式(20)和式(21)中,分别加入X与X的交互项。

五、实证分析

(一)描述性统计分析

风险规避决策行为的前提条件是,预期效用(收入)相等。如表4 所示,小麦单产在分成合约与定额合约下并没有显著性差异。

表4 不同合约下小麦单产独立性样本检验(单位:个、斤/亩)

随着佃农风险规避程度降低,土地合约更多地表现为定额合约,尤其是最高产量与通常产量的差额占通常产量约一半时,选择定额合约的占58.31%。而当佃农风险规避程度上升,土地合约更多地表现为分成合约,尤其是在最高产量比通常产量高出约一倍时,选择分成合约的占21.22%,而选择定额合约的仅为8.54%。如表5 所示。

表5 风险规避程度与合约类型分布关系

表6 显示,若佃农具有较强博弈能力,即博弈地租率处于传统的对半分(50%)以下,选择分成合约的占99.27%,其中大部分介于45%~50%,甚至部分佃农博弈能力更强,可以获得低于40%的地租率,已有研究表明佃农纳租的实际地租率并不高(史建云,1998;高王凌2005)。与此相对,若佃农博弈能力较弱,即博弈地租率较高,土地合约更多地表现为定额合约,有近45.12%定额合约地租率超过了产出的五成。

表6 博弈地租率大小与合约类型分布关系

(二)回归结果分析

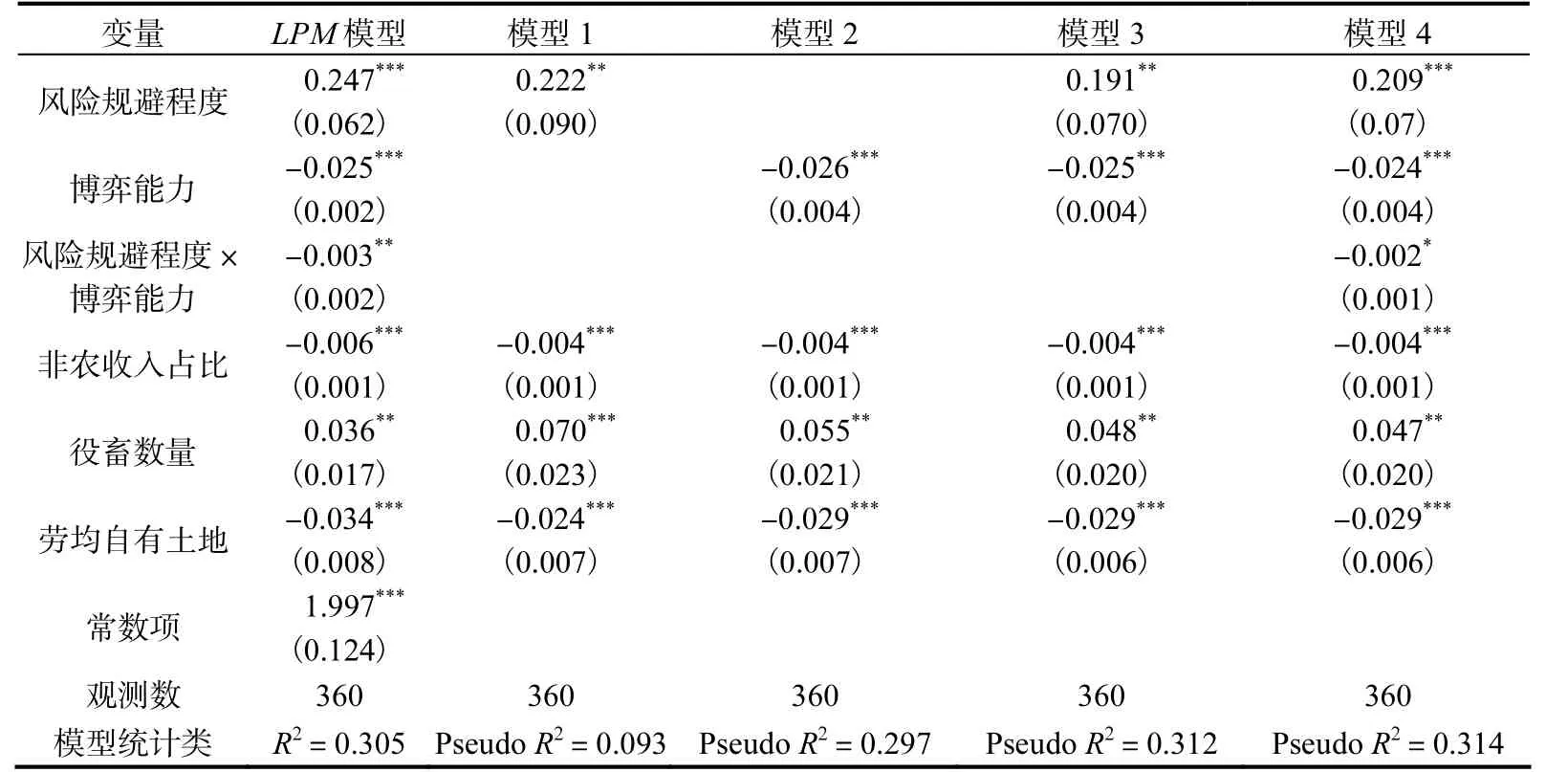

佃农选择分成合约行为的实证结果如表7 所示。由于Probit 模型的回归系数不具有解释效力,表中呈现的均为平均边际效应。从总体上看,模型中风险规避程度、博弈能力、非农收入占比、役畜数量和劳均自有土地等解释变量,大多显著影响佃农的分成合约选择行为。因役畜中驴和骡较少用于农业生产,为消除这部分干扰,本文将等黄牛量替代役畜数量进行了回归,模型估计结果的影响方向和显著性水平与原模型的结果基本一致,限于篇幅未列出。这些解释变量在LPM 模型和Probit 模型的估计结果中,影响方向和显著性水平均没有发生显著变化。同时,LPM 模型中R较高,Probit 模型中LR 值均在1%的水平上显著,表明各个模型整体拟合性较好。

表7 土地合约选择的LPM模型和PROBIT模型估计结果

模型1 回归结果表明,风险规避程度变量系数显著为正,即佃农风险规避程度越强,选择分成合约的可能性越高。模型3 回归结果表明,引入控制变量缓解遗漏变量引致的内生性问题后,特别是控制博弈能力不变,风险规避程度变量的系数值有所下降,但依然在1%水平上显著。该变量的边际效应为0.191,即佃农风险规避程度每增加1个单位,佃农选择分成合约的可能性将上升19.1%,本研究假说1 成立。

模型2 回归结果表明,博弈能力变量系数显著为负,即佃农的博弈能力越弱,选择分成合约的可能性越低。模型3 的回归结果表明,在其他条件不变的情况下,特别是控制风险规避程度不变,博弈能力变量的系数值几乎没变,且仍在1%水平上显著。该变量的边际效应为-0.025,即佃农博弈能力每上升1 个单位,佃农选择分成合约的可能性将下降2.5%,本研究假说2a 成立。

模型4 回归结果表明,风险规避程度与博弈能力的交互项系数显著为负。对比模型3 中风险规避程度对分成合约选择的正向效应,交互项显示当佃农博弈能力下降时,风险规避程度对分成合约选择的负效应较强。该变量的边际效应为-0.002,即在佃农博弈能力下降1 个单位情况下,风险规避程度上升对分成合约选择的正向效应将下降,佃农选择定额合约的可能性将上升0.2%,本研究假说2b 成立。

从其他控制变量来看,佃农非农收入的增加能够显著改善其经济状况,从而使其风险规避程度下降,选择分成合约的可能性越低。佃农役畜持有量越多,其风险规避程度可能性也越强,选择分成合约的可能性越高。可能的原因是:尽管以驴、骡为主的役畜在农业生产中经济效能并不是很高(陈苏等,2020),但价格非常高(舒尔茨,1999;陈苏等2020)。当农户面临较大风险时,他们通常出售资产来平滑收入波动(Rosenzweig和Wolpin,1993)。因佃农占有的土地较少,所以以出售役畜为主。佃农劳均自有土地越多,说明维持生计的约束越弱,承担风险能力也越强,选择分成合约的可能性越低,更重要的佃农通过租入近地、好地,可以调剂自己的远地、次地。

(三)稳健性检验

为了检验估计结果的稳健性,本文将风险规避程度处于区间(0,0.5]的佃农定义为风险中立型,对其取值为0,将风险规避程度处于区间(0.5,2.5]的佃农定义为风险厌恶型,对其取值为1。同时,本文采用“佃农的所有田块与农舍的平均距离”表示佃农的博弈能力,所有田块与农舍的平均距离越远,说明其与租佃市场距离也就越远,与地主谈判能力越弱,博弈能力也越小。在对核心解释变量重新定义的基础上,得到新的估计结果(附录5)。结果显示,风险规避程度、博弈能力以及二者交互项的估计结果在作用方向和显著性方面,均与表11 中的结果较为一致,这说明模型的估计结果是稳健的。

(四)内生性检验

佃农的风险规避程度可能是其家庭的内生选择,因此风险规避的内生性需要进一步讨论。为核心解释变量(风险规避程度)寻找恰当的工具变量,是缓解内生性问题较为有效的方法之一。这要求寻找到的工具变量与内生变量(风险规避程度)高度相关,但又不直接影响被解释变量(合约选择)。一般地,风险的产生主要由于自然界各种事件发生的不确定性,而在传统农业社会里,农业生产者面临的主要风险为自然风险。自然灾害不仅在不同程度上使农作物减产绝收,而且会给农户的家庭财产带来不同程度的损失,导致家庭财富增长困难(谢永刚等,2007),进而作用于风险规避程度(Binswanger 和Sillers,1983)。基于此,本文选择用县域的作物受损害占比作为风险规避程度的工具变量以进行稳健性检验(附录6),结果表明,风险规避程度通过了1%的显著性水平检验,且系数为正,该结果进一步支持了本文的主要结论。

内生性检验结果表明,Wald 外生性排除检验在1%的显著性水平上拒绝了原假设,表明风险规避程度是内生变量。进一步,对工具变量的有效性进行识别和弱识别检验。回归结果显示,工具变量(作物受损害占比)在1%水平上与内生变量(风险规避程度)正相关,满足工具变量的相关性。同时弱工具变量稳健性检验的AR 值与Wald 值均在1%的显著性水平上拒绝了原假设,说明不存在“弱工具变量”问题。此外,在纠正可能的内生偏误后,风险规避程度仍然在1%的水平上显著提高了佃农选择分成合约的概率,两者之间具有较为稳健的因果关系。

六、结论与启示

合约安排不可能消除风险,而是从分散风险中获得最大化收益。本文假定地主和佃农均是风险规避型,即在预期平均收入相同的情况下,其中一方会选择较小风险变化而不是较大的风险变化。主佃之间的博弈能力也是影响合约安排的重要因素,在近代农业风险不断增加的背景下,地主与佃农之间存在着利益上的持续较量,体现在土地租佃市场中地主和佃农博弈能力的差异,博弈均衡结果导致了不同的合约形式。本文利用20 世纪30 年代卜凯农家调查资料,运用计量经济模型实证分析了风险规避、博弈能力与佃农土地合约选择的关系。研究结果表明,在土地同质的条件下,佃农风险规避程度越强,选择分成合约的可能性越高。佃农博弈能力越强,选择分成合约的可能性越高;但较低的博弈能力会弱化风险规避程度与分成合约之间的正向效应,选择定额合约的可能性增加。

土地租佃市场发展随着新中国的成立以及实行家庭联产承包责任制而中断,但在城镇化、工业化和人口老龄化背景下,传统小农经营模式下伴生的土地细碎局限日益严重,在一定程度上阻碍了我国农业现代化的步伐。当前,以土地所有权、承包权和经营权的“三权分置”改革是推进农业农村现代化的根本性的制度安排,通过推动土地流转激发土地活力以实现土地的价值(洪银兴等,2019)。截至2019 年底,我国土地流转面积5.55 亿亩,超过三分之一的农户已全部或部分将承包地转出,土地流转逐渐呈现“小田主、大佃户”的趋势,存在分成合约和定额合约并存现象(曹博等,2017)。因此,通过历史上土地流转的经验教训,以从中得到有益启示:第一,改善土地流转利益相关者福利。土地流转租金是交易双方议价的结果,交易双方根据土地经济价值、土地社会保障功能和务农机会成本等方面的判断对租金产生不同影响。政府通过变革约束土地利益相关者福利改善的制度,提高土地利益相关者的福利,促进土地流转。第二,发挥土地流转的市场力量。传统租佃关系中,主佃双方在追求自身利益最大化目标下,市场机制决定合约形式。政府应加大力度保护土地流转双方的自主权,减少对流转意愿的干预。第三,提供合约安排的制度环境。纵观整个历史,风险规避和主佃的博弈能力对土地合约安排起到重要作用(陈苏,2020),土地流转的具体合约安排应由土地流转的利益相关者共同决定。政府应不断规范土地流转市场,维护农户权益,寻求各方的利益博弈均衡。