近10年易水学派研究热点与发展趋势的CiteSpace知识图谱可视化分析

许恒,张金民,张雅绮,刘大胜,李福海,葛少钦,5,赵汉青,5

(1.河北大学中医学院,河北 保定 071000;2.北京中医药大学生命科学学院,北京 100029;3.中国中医科学院中医临床基础医学研究所,北京 100700;4.易县中医医院,河北 保定 074200;5.河北大学燕赵文化高等研究院,河北 保定 071000)

易水学派以金代易州名医张元素为开山鼻祖而兴起,自金元至明清,师承私淑,研习者众多[1],其弟子李杲等在继承张元素的基础上不断发展,形成了具有特色的脾胃论治体系,王好古在其基础上创建了阴证理论,后世薛己、赵献可等也受其启发提出了命门学说,因此易水学派自明清时期以来,对中医学术理论和临床实践均有着深远的影响。本研究将统计并分析近10年易水学派文献的机构、作者合作关系和关键词与研究热点趋势,以期总结当前易水学派研究的侧重点,发现当前研究的不足与缺陷,为今后的易水学派的深入研究探明方向。

1 资料与方法

1.1 文献来源

以中国知网、万方、维普数据库作为文献数据分析来源,设置检索文献的发表时间范围:2010年1月1日至2021年5月15日。根据学派名称、代表医家、代表学说和代表著作四类检索词进行检索,检索式:

#1主题或关键词(精确)=(“易水学派”OR“补土派”OR“温补派”);

#2主题或关键词(精确)=(“张元素”+“张洁古”OR“李杲”+“李东垣”OR“王好古”+“王进之”OR“罗天益”+“罗谦甫”OR+“薛己”+“薛新甫”+“薛立斋”OR“孙一奎”+“孙文垣”OR“赵献可”+“赵养葵”OR“张介宾”+“张景岳”OR“李中梓”+“李士材”);

#3主题或关键词(精确)=(“脾胃论”+“脾胃学说”+“阴火论”+“阴火学说”+“阴证论”+“命门学说”+“命门动气学说”);

#4主题或关键词(模糊)=(“医学启源”+“脏腑标本寒热虚实用药式”+“内外伤辨惑论”+“兰室秘藏”+“阴证略例”+“卫生宝鉴”+“外科枢要”+“赤水玄珠”+“医旨绪余”+“医贯”+“景岳全书”+“质疑录”+“类经”+“医宗必读”)

#1 OR #2 OR #3 OR #4

1.2 文献纳入与排除标准

纳入标准:①符合主题,以易水学派及相关学派医家、学术思想和相关著作等为研究内容;②一次文献。

排除标准:①重复文献;②非学术研究文献(会议通知、征文通知、学术会议纪要、新闻等)③研究主题与易水学派无关。

1.3 数据转换与处理

将文献信息以Refworks的格式导出,运用CiteSpace V5.5对Refworks格式文件进行转换。设置CiteSpace软件的时间分区为1年,演算时间阈值(Top N%=10%,per slice=100),剪切方式设置为pathfinder法和pruning sliced networks法。

2 结果

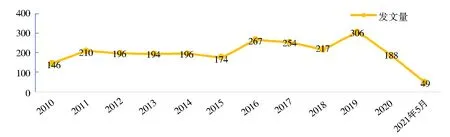

2.1 文献增长规律分析

共检索到文献4 721篇,经过筛选最终得到2 397篇文献。图1显示了2010—2021年之间易水学派研究领域的文献数量随年代变化的情况,发文数量在2011年有小幅度增长,在2011年至2015年呈波动中小幅度下降趋势。而2015年之后发文量变化较大,分别在2016年和2019年两年出现两次高幅度增长,2019年发文量达到最高峰,为306篇,几乎是2010年发文量的两倍。由此可看出,近五年来,易水学派的研究逐渐成为中医研究的热点。

图1 近10年易水学派发文量变化

2.2 作者关系及机构合作共现分析

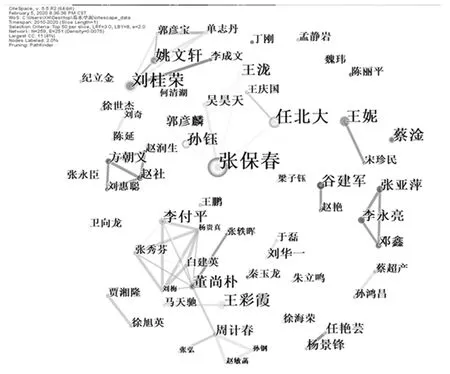

在CiteSpace软件中设置时间范围为2010—2021年,TOP N=50,选择发表文章数量≥2篇的作者的合作关系进行可视化,得到节点数为259,连线数为248,密度为0.007 4的作者共现网络知识图谱(图2)。图中年轮越大、颜色越深、圈层越多的点代表该作者在此领域内研究贡献越大[2],可以发现节点数量最大的作者为张保春,而任北大、刘桂荣、王妮、王彩霞、孙钰等人位列其后。

图2 作者共现知识网络

近10年,张保春共发表易水学派相关论文38篇,他的研究方向包括“阴阳水火”哲学观下的阴火探析、张元素生平补正与其对易水学派的贡献、其他易水学派医家的学术思想探究等[3-6]。图中可看“五角星”和“锥形”的合作网络,表示三个合作紧密且影响力较大的团队,它们分别是以张保春和任北大为代表的北京中医药大学团队、以刘桂荣和姚文轩为代表山东中医药大学团队、以李付平和董尚朴为代表的河北中医学院团队,其中张保春团队研究范围较广泛,涉及易水学派各医家的经典理论探析。刘桂荣团队主要研究方向是薛己学术思想与补中益气汤的临床应用[7-8],李付平团队主要研究方向是脾胃学说[9-11]。由此可以看出易水学派研究领域整体合作较为紧密,各团队研究方向有一定交集,但是仍有一部分作者尚未有合作关系,需进一步加强合作意识,以产生更大的学术影响力。

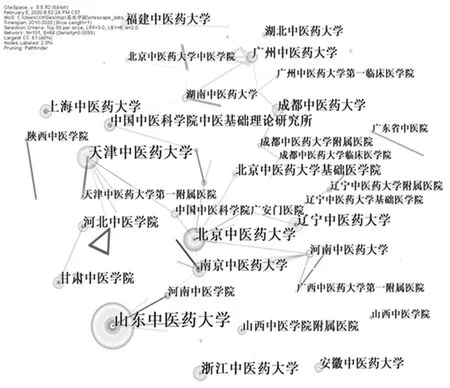

在发文的机构分析中,经CiteScape计算结果如图3所示,字体、节点越大,圈层越多代表该机构的发文量越多、影响力越大,研究发现发文量排前三的机构有山东中医药大学、北京中医药大学和天津中医药大学。近十年山东中医药大学在“脾胃学说”和“阴火论”等相关学术研究中发表文章达102篇,除理论研究外还包含从脾胃论治各类常见病、疑难疾病及应用张介宾《妇人规》治疗女科疾病[12-16]的临床应用文献。山东中医药大学团队对“阴火论”进行了大量研究。脾胃内伤是阴火产生的重要病理基础,主要病机是引起命门元气的亏虚,表现为胃中元气郁而化火,借经脉通行全身,形成了脾胃内伤-命门元气亏虚-胃中元气郁而化火的疾病证侯[17],剖析了阴火之脉法的诊断[18],将阴火理论用来治疗2型糖尿病合并尿路感染、癌性发热、快速性心律失常、口腔溃疡和糖尿病肾病[19]。北京中医药大学在“脾胃论”的学术研究领域发表124篇论文,包含了脾胃学说的系列内容,分别从脾脑相关性、肺脾相关理论、心脾相关理论对脾胃学说的传承与现代临床应用进行了分析和总结[20-21]。近几年论述了新安医家从脾胃阳明论治痹证,其治则治法独具特色,包含:培元护本,正盛托邪;健脾利湿,化瘀通痹;善用参芪,调和营卫[22]。将《脾胃论》的肺之脾胃虚理论用于在肺癌的治疗,探讨了脾胃论治冠心病、干燥综合征、心力衰竭、口疮和失眠的机理[23-34]。此外,北京中医药大学对易水学派后世医家学术成就进行了一系列的理论溯源探讨。总体上机构的共现网络交叉较多,尤其是北京中医药大学、山东中医药大学和天津中医药大学,这些机构的合作关系较丰富,但仍可发现一些较大的独立发文机构,说明该机构的研究发文较为活跃,但缺乏研究成果的相互交流,应鼓励学术机构之间相互合作,或与具有较大影响力团队相互交流形成优势学术团体。

图3 作者机构共现知识网络

2.3 研究热点与关键词分析

2.3.1 易水学派文献关键词聚类

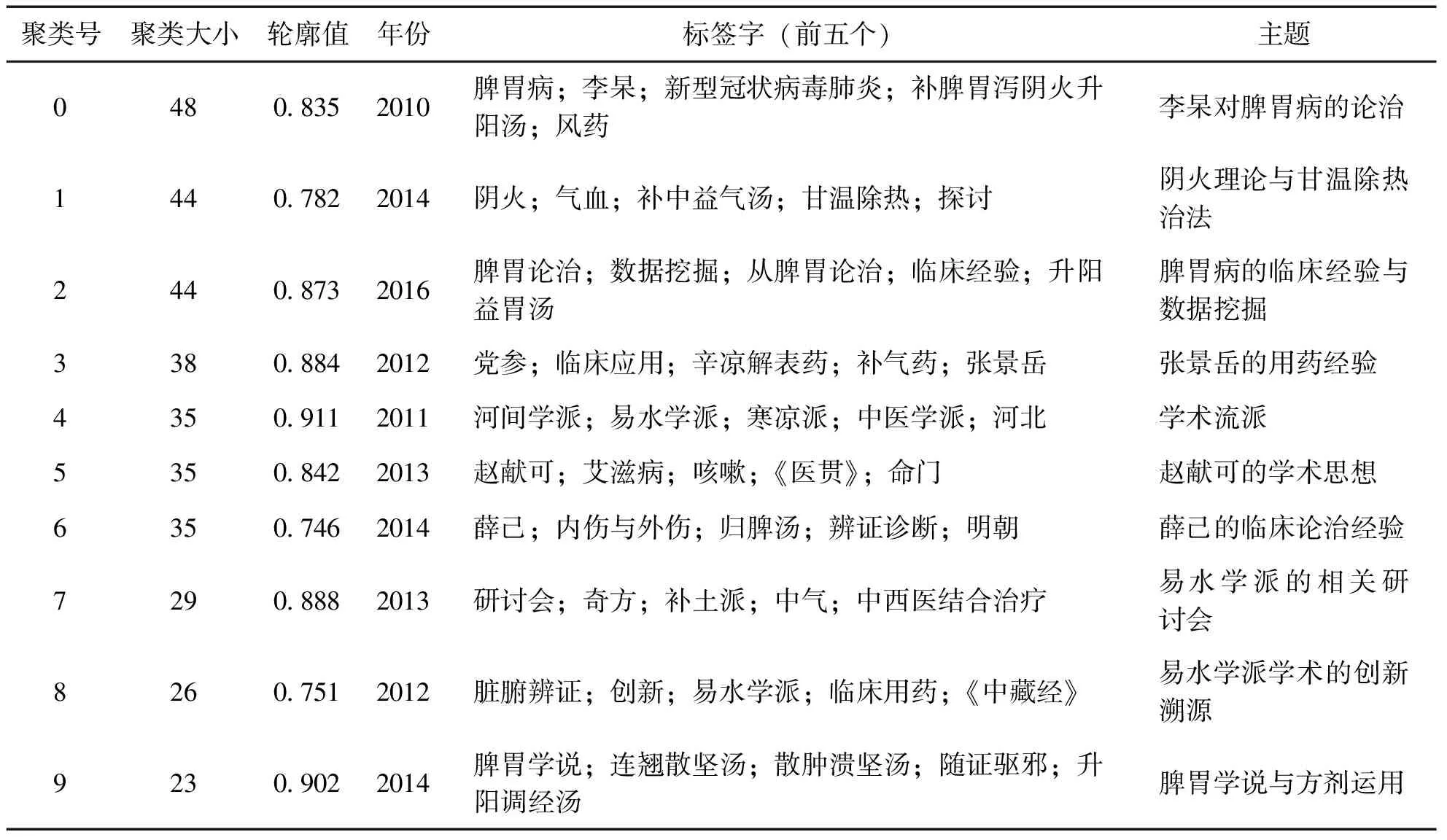

聚类视图是通过谱聚类算法,在默认视图上生产知识聚类,然后从引用聚类的相关施引文献中提取标签词,由此来表征对应于一定知识基础的研究前沿[35]。CiteSpace中选择关键词分析,形成的图谱共纳入473个独立关键词,其中41个关键词的发文量≥20篇,通过LLR算法对关键词进行聚类,形成17个关键词聚类标签,本文展示前10个(图4),序号与聚类数量成反比。聚类图谱有两个关键指标,其中Modularity用来衡量网络的模块化程度,其值越高,说明节点越集中在某个社区模块内,模块结构性更明显。平均轮廓值代表聚类本质的不确定性,越接近于1,代表聚类主题越明确[36]。通过聚类信息可以看到,聚类模块值为0.623 2,聚类平均轮廓值为0.841 4,模块值大于0.3,聚类结构显著,聚类结果可信。

图4 易水学派研究热点的关键词聚类

在关键词聚类分析的“Cluster Explorer”中得到关键词网络聚类表(表1),从上表10个聚类来看,#0标签的聚类数量最大,含48个关键词,涉及脾胃病、李杲、新型冠状病毒肺炎、补脾胃泻阴火升阳汤等等。观察聚类主题发现,与李杲的脾胃学说相关的聚类有#0、#1、#2和#9,分别从阴火理论与甘温除热治法、脾胃病临床经验数据挖掘、李杲对脾胃病的论治、脾胃学说与方剂运用等多角度进行研究。涉及相关学派研究的聚类有#4、#7和#8,具体为河间学派、寒凉派、易水学派、补土派,体现易水学派与其他学派交叉共存的学术共融特点。涉及易水学派相关的医家的聚类标签有#0、#3、#5、#6,包含李杲、张景岳、赵献可、薛己四位医家,较多的聚类数量从侧面表明近10年来对于此四位医家的学术研究具有体系代表性。聚类关键词多集中在2010—2014年,只有#2为2016年,聚类#0、#1、#2、#14与#3、#4、#5及#7、#11在年代上相互交叉,联系相对紧密。

表1 关键词共现网络聚类

2.3.2 易水学派关键词计量分析与关键词共现图

关键词是文献核心内容的提炼,关键词的重复出现频次代表了某一领域的研究热点[37]。本研究从入选文献中共获得3 649个关键词,将关键词按古代医家、方剂、治法治则、学术思想和著作分为五类,每类仅展示前8个关键词。由表2可知古代医家的关键词累计频次最高,其次为学术思想,体现了近10年来,我国学者对易水学派医家及其代表学术思想的研究是最为广泛的;而治法治则相对其他关键词来说,研究的集中度较为小。表2显示了每类频次最高的关键词,分别是李东垣、补中益气汤、甘温除热、阴火学说、《脾胃论》,这五个关键词均围绕着李东垣,也印证了李东垣是近10年来研究的重点。

表2 近10年易水学派文献高频关键词具体分布

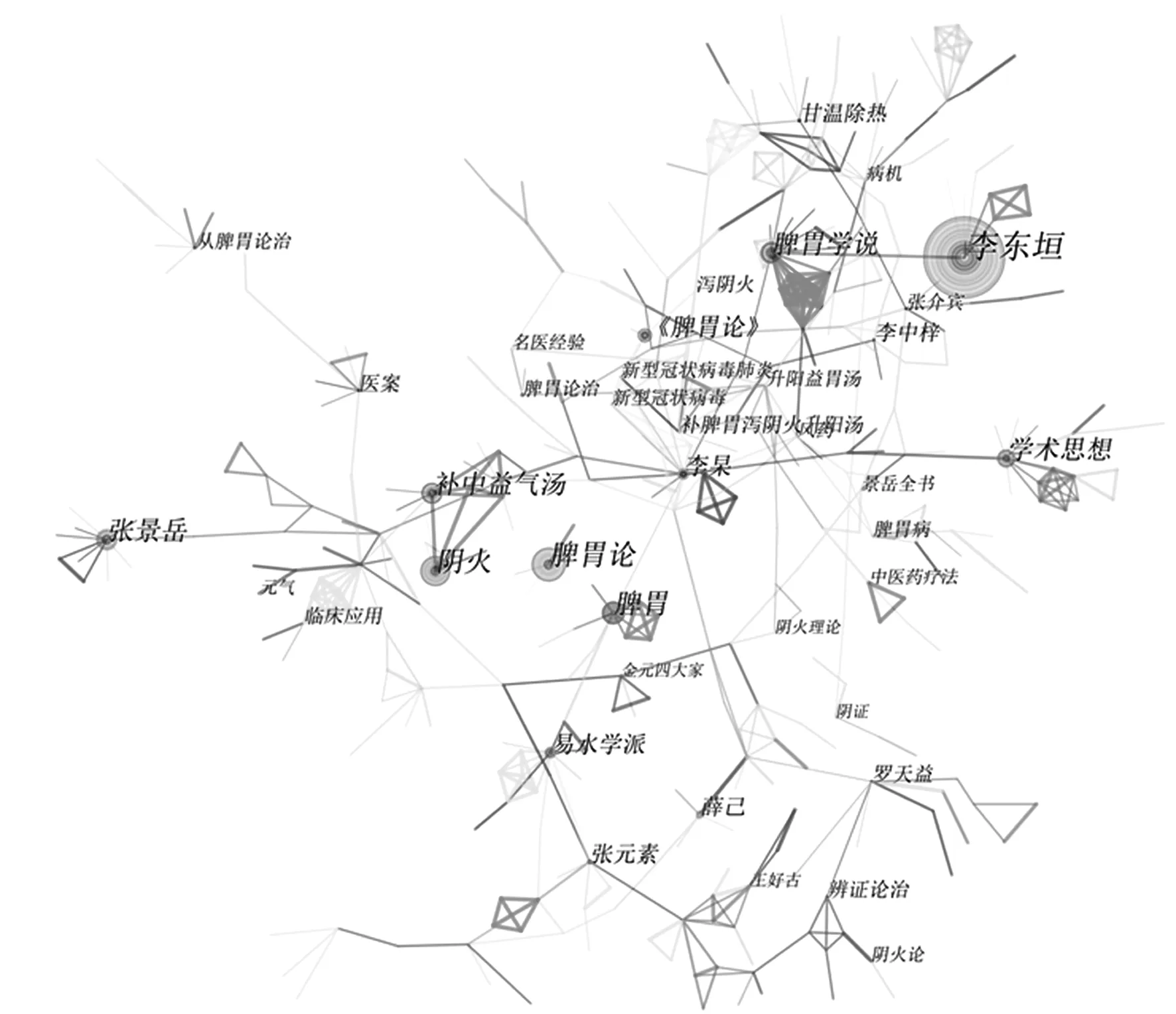

为了更直观地分析关键词共现,本研究通过Citescape软件做关键词共现图,时间区间选择2010—2021,年切值选择1年,通过keyword分析可得到易水学派文献关键词共现图谱(图5),每个节点代表一个关键词,节点越大代表关键词频次越多,连线越多代表关键词共现的次数越多,连线的粗细代表关键词共现图谱中关键词联系的紧密程度[38]。当前图谱中具有318个点,832条连线,密度为0.016 5,结合节点数量、大小、连线粗细及密度四个因素,研究认为近10年易水学派研究相对成熟,具有一定研究基础。可以看到“李东垣”“脾胃论”“阴火”“脾胃学说”“张景岳”等关键词节点体积较大,且位于图谱中间位置,代表易水学派研究热点,图谱节点网络整体集中于李东垣并向四周发散,故近10年易水学派的研究侧重于李杲的学术思想,亦涉及对张景岳、薛己、罗天益相关内容的广泛研究。

图5 易水学派文献关键词共现

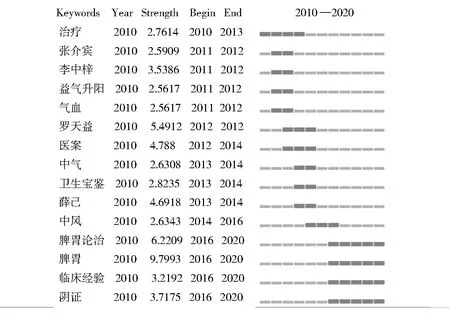

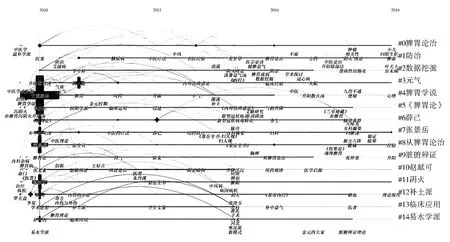

2.3.3 关键词突现与关键词的时间线图谱

突现的关键词(突现词)代表某一时间段内引用突然增多的关键词,可反应某一时间段内研究的热点与趋势。由图6可知,2010—2011年之间突显的关键词有治疗、张介宾、李中梓、益气升阳、气血,分别在2012—2012年之间结束。2012—2013年之间突现的关键词有罗天益、医案、中气、卫生宝鉴、薛己,均在2014年结束。最后的四个突现词脾胃论治、脾胃、临床经验和阴证均跨越了2016年到2020年,持续时间最长。图7展示了关键词的时间线图谱,右侧为聚类标签,时间线上的关键词代表首次出现的时间,由此展现了每个聚类里关键词的发展情况。

图6 关键词突现

图7 易水学派关键词的时间线

3 讨论

本研究借助CiteSpace软件对国内近十年易水学派相关研究成果进行文献情报分析,发现国内在易水学派领域已形成了山东中医药大学、北京中医药大学、天津中医药大学三个主要研究阵地,涌现出张保春、任北大、刘桂荣、王妮、王彩霞、孙钰等具有较大影响力的学者团队,相关机构和团队间建立了一定学术联系,说明易水学派相关领域研究团队建设已趋于成熟稳定。但本研究也发现许多散在独立单位的研究成果,说明该研究领域较为活跃,也间接表明学术流派的研究具有一定地域性,提示今后多中心合作与小团队研究共同出现仍是主流发展趋势。

研究发现,近十年易水学派的研究趋势主要包括以下几大类:从2010年开始,有关易水学派的研究主要从各家学说的角度切入,以学术学派思想理论为主要内容进行研究,且相关研究文献以学术探讨和综述类文章为主,同时也出现了少量的易水学派学术思想应用于临床疾病的经验探讨性文章,如“易水学派论治冠心病撷要”[39];此后的研究趋势逐渐集中到学术理论对某种疾病的治疗效果的评价,如“阴火理论”治疗脾虚肺热夹瘀证支气管扩张症的临床研究[40]。同时易水学派思想理论的研究也发展为基于代表人物及学术思想或中药经验摘要进行探讨,如“李杲运用黄连之规律浅探”[41]和“王好古学术特色浅议”[42]。

由易水学派文献关键词聚类分析可知,“脾胃病”和“阴火”聚类标签中的关键词频次最高,在“脾胃病”相关研究中,涉及李东垣“内伤热中”和“升脾阳与养胃阴”等理论探讨文献和张元素、李杲、王好古、罗天益、薛己等众多医家对脾胃病的用药特色。与“阴火”相关的文章主要研究的是李东垣阴火论以及临床应用等,常见的研究方法为临床对照实验设计和数据挖掘等,如梁莹等以阴火学说为指导,建立以健脾益气、祛风除湿和络的治法,解决了特发性膜性肾病的治疗难点[43];李敏等从临床实践角度对李东垣阴火理论的众多学者观点进行验证与探讨[44]。

由关键词共现网络聚类表和关键词的时间线图谱可知,2010年易水学派的研究主要集中于脾胃病的论治;2011年的聚类主要是对学术学派的研究;2012年张景岳的用药经验和易水学派学术的创新溯源是研究热点;2013年的文章主要集中在赵献可的相关临床经验;2014年的文献聚类在阴火理论与甘温除热治法、薛己的临床论治经验、脾胃学说与方剂运用。2016年的文献聚类在脾胃病临床经验的数据挖掘,说明易水学派与脾胃学说在临床应用中广受关注,且易水学派相关理论研究与临床应用逐渐被发掘与完善。2020年新型冠状病毒肺炎与脾胃防治成为新的研究热点,国家中医医疗救治专家组组长仝小林院士[45]指出此次新冠肺炎从病位来看,主要是肺和脾,多数患者出现食欲不佳、腹泻等典型脾胃症状,强调脾胃调治。同时,路迎冬等人提出中药从脾胃论治可以增加肠道优势菌群比例并且抑制有害菌过度繁殖,能够对冠状病毒感染或肺炎患者的病情预后起到正面促进作用[46]。

关键词突现表展示了近10年易水学派研究趋势的一条主线和三个大阶段。一条主线:突现词均围绕李东垣及其弟子(温补派),展现了近10年以脾胃研究的大趋势。阶段一:2012年之前开始的关键词有治疗、张介宾、李中梓、益气升阳(李杲)、气血。阶段二:2012—2013年之间开始的关键词有罗天益、医案、中气、卫生宝鉴、薛己,均在2014年结束。在前两个阶段,学者更注重学术思想的研究。阶段三:2016年起研究方向转移到治则治法和临床经验上来,以脾胃论治、脾胃、临床经验和阴证为主要研究核心,持续时间最长,故直到现今仍一直持续的研究热点为李杲的“脾胃学说”和王好古的“阴证论”以及他们的临床经验,且它们有望在未来几年持续作为易水学派研究的热点内容。

当前新型冠状病毒肺炎仍处于全球大流行阶段,易水学派理论在中医抗疫中仍然发挥着重要作用。新冠病毒属中医“湿性、浊毒、疫毒”[47],是为天行之气,属于“疫疠之邪”的范畴。宋卫国[48]从易水学派脏腑理论学说分析了新冠病毒对人体肾脏的损害,从中西医学交叉角度阐释肾脏的拥有比肺部高100倍的ACE2受体,且临床上8.4%患者进行了肾脏替代治疗,此外大部分患者又兼具脾胃症状,故认为新冠肺炎由于脾肾衰败,浊邪壅塞三焦,气机不得升降,故上有呕吐不止,下有小便不通,水湿浊毒无出路。因此新冠病毒对肾的损害,其机制在于脏腑之间的化生制约,由于其病邪容易传变,所以临床不能单一治疗,必须综合脏腑之间的相互联系,才能提高整体治疗的效果。

同时,国内学者多从易水学派的角度看待新冠病毒的治疗与预防。根据五运六气理论,2019年为己亥年,土运不及,厥阴风木司天,少阳相火在泉。厥阴风木克太阴湿土,天人相应,因而脾土运化不足,湿气蕴生。又因环境是寒湿,患者早期的五脏状态是脾虚湿盛。《脾胃论》中所载升阳益胃汤健脾益气、升阳除湿,主治疲乏无力、身体沉重、关节疼痛、口淡无味、不思饮食、大便不爽或黏滞,兼见肺病洒淅恶寒,惨惨不乐等症,乃阳气不升也,升阳益胃汤所治症状基本符合新冠肺炎患者早期的临床特征[49]。李东垣认为脾胃是感染疫病的重要内因,作者提出新冠肺炎的病机在于阴火上乘于肺,本于脾胃虚弱,治疗以人参、黄芪,扶正托毒,调节免疫、逆转病势、预防免疫风暴的发生,倡导辛开苦降、寒温并用之法[50]。

由于软件限制,专著类文献、万方、维普等数据库文献无法纳入分析,许多学者的贡献并未在本研究中得到充分体现,实属遗憾。在研究方法上,近十年大部分易水学派相关研究仍主要使用传统文献研究、临床研究及实验研究方法,突破较少,本团队认为可以结合现代信息技术特别是大数据方法对易水学派相关理论和经验进行整理和挖掘。综上所述,近十年易水学派相关研究中,李东垣、脾胃学说以及有关脾胃论中方剂的理论及临床应用研究始终是热点,易水学派学术思想的研究主要以李东垣为中心,在具体学术问题上主要围绕“脾胃”“阴火”“甘温除热”“补中益气汤”等关键词展开,说明李东垣在易水学派医家中占据重要位置,其个人成就及学术思想对后世影响深远,提示学者在今后应当加强对易水学派的溯源研究,特别是脏腑辨证理论的发展过程,以便深入挖掘易水学派代表性医家对张元素学术思想内容的继承与发扬,整理易水学派代表性传承人著作,完善易水学派的传承体系。