Snyder希望理论在慢性非恶性患者护理中的应用进展

庞琳,井坤娟

(河北大学护理学院,河北 保定 071000)

慢性非恶性疾病指除恶性肿瘤以外的其他慢性疾病[1]。美国国立卫生研究院(US National Institutes of Health, NIH)的指南将心脑血管疾病(心力衰竭、脑卒中等)、神经系统疾病(阿尔茨海默病等)、呼吸系统疾病(慢性阻塞性肺疾病等)、肝功能衰竭、慢性肾衰竭等纳入慢性非恶性疾病的范畴[2]。由于慢性非恶性疾病的长期性、复杂性,许多患者出现焦虑、抑郁、恐惧等负性情绪,甚至对疾病的治疗丧失希望。研究[3]显示,希望对影响慢性非恶性患者病程进展发挥着不可忽视的作用。全面、深入了解能够提升慢性非恶性患者希望水平的影响因素和干预措施,可以促进慢性非恶性患者的健康结局。

从希望理论的内涵、希望水平的影响因素、希望理论在慢性非恶性患者中的应用现状等方面进行综述,为慢性非恶性患者制定针对性的干预措施提供参考。

1 Snyder希望理论的内涵

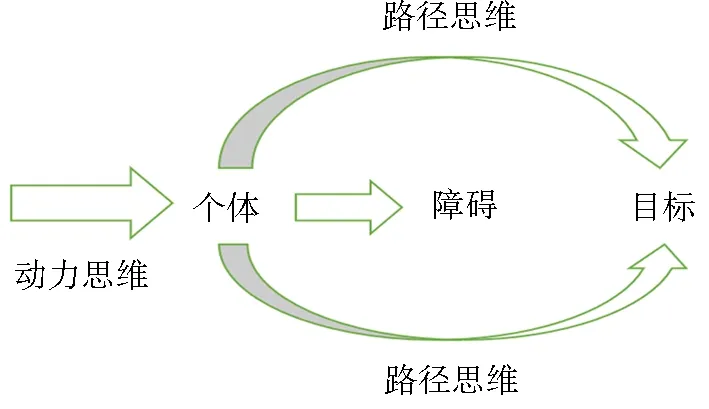

Snyder等[4]于1991年首次提出希望理论,他们将希望定义为一种基于内在的成功感和积极的动机状态,包括动力(一种目标性指向的能量)和路径(用来达到目标的途径和计划)。因此,Snyder[5]建立了一套以目标为核心,以动力思维和路径思维的交互作用为结构的理论框架。

1.1 目标

目标是希望理论的核心。目标可以是短期或长期的,一个目标可以分割成多个子目标,有利于提高个体达到目标的动机,动力思维和路径思维随即产生[6]。此外,高希望者有更明确的目标,容易找到实现目标的方法;而低希望者的目标相对模糊,往往产生迷茫,甚至放弃该目标。因此,目标取决于个体的自我价值,这也决定了个体投入目标的程度[7-8]。

1.2 路径思维

路径思维是实现目标的方法或途径。Snyder[9]研究表明,高希望者在实现目标时,思维更活跃,能想出多种方法来及时解决问题,而低希望者常常缺乏具体方案。

1.3 动力思维

动力思维是推动个体朝向目标的内在驱动力。研究[10]表明,虽然任何目标都可以激发动力思维,但高希望者的目标越明确,动力思维就越容易激发,而低希望者的目标模糊,因此不能够提供足够的动力思维。

综上所述,目标、路径思维、动力思维构成了希望理论的基础,三者相辅相成,缺一不可。希望是以目标为导向,路径思维及动力思维则是在目标实现过程中相互作用的两个因素。希望理论模型见图1。

图1 Snyder希望理论模型

2 慢性非恶性患者希望水平的影响因素

目前针对慢性非恶性患者影响因素方面的研究多以相关性研究为主,对文献的分析只能回答单一因素与希望水平间是否相关的问题,而无法判断这两个变量间的因果关系,因此单一因素的研究结果对提升希望水平的解释存在很大局限性。

2.1 社会支持

希望的本质是一种信念,它能改变人当前的状态。家庭成员、朋友、同事、病友、亲属等社会关系也会对希望产生影响。相关研究[11]表明,社会支持越高的患者,越能积极应对困难,其希望水平就越高。Pasyar等[12]、Karadag等[13]探讨同伴支持对血液透析患者的影响,发现同伴支持可对患者提高希望水平产生不可忽视的影响。家庭也是社会支持的一部分,家庭能给个体提供必要的物质和情感基础,良好的家庭功能可以帮助患者维持或提高希望[14]。研究[15-16]发现,家庭功能与希望水平之间存在正相关,家人的支持与鼓励是帮助患者缓解压力、重拾信心的重要途径。唐楠等[17]发现,家庭关怀度也与希望水平呈正相关,家人越关心患者,患者面对疾病的信心及希望水平越高。因此,患者在住院期间,护理人员可充分发挥社会支持作用,鼓励患者参与社会活动如座谈会来宣泄负性情绪。同时还应与家庭成员多沟通,充分发挥家庭的社会支持作用以提高患者的希望水平。

2.2 负性情绪

由于慢性非恶性疾病需长期治疗,某些疾病在治疗过程中也会出现头晕、恶心、呕吐等许多不适症状,这些不适症状会加重患者的痛苦感,甚至会出现自杀行为。研究显示,糖尿病痛苦和希望水平呈强烈负相关[18-20],肝硬化和类风湿关节炎的患者的负性情绪(主要表现为自卑、焦虑、抑郁等)易使患者丧失治疗的信心[21-22]。这些发现为临床护理工作提供重要的启示,即鼓励家属与患者多交流、参加社会活动、回顾个人成功经历等可以帮助患者重建战胜疾病的信心。但负性情绪与希望水平之间的因果关系尚无定论,因希望水平低而造成的负性情绪还有待进一步探讨。

2.3 应对方式

包括积极应对方式和消极应对方式。在积极应对方式中,个体会采取直接措施直接面对问题,但在消极应对方式中,个体可能会尽量减少甚至完全避免威胁事件[23]。李晶晶等[24]发现,积极的应对方式可以直接正向影响患者的希望水平,而消极的应对方式则直接负向作用于患者的希望水平。但有研究[25]发现,维持性血液透析患者在遇到问题时,更趋向于采用屈服放弃等消极应对方式。同时,希望水平也可反作用于应对方式[26],希望水平越高,更愿意采用积极应对方式面对疾病,也更愿意配合医护人员去改善症状。因此,护理人员应鼓励患者采取积极的应对方式来面对疾病,转变消极思维,提高患者的希望水平。

2.4 自我管理

自我管理指根据慢性病症状和治疗产生的社会心理问题进行自我调节,能够改变日常生活方式的一种能力[27]。研究[28-29]显示,患者的希望水平随着自我管理的提高而改善,患者更积极配合医务人员加强疾病和日常生活的管理。Poorgholami等[30]针对血液透析患者的研究发现,通过自我管理教育能够显著提高患者的希望水平。慢性病的自我管理是一个长期、复杂的行为,患者在实施过程中会遇到很多困难,甚至会采取消极的应对方式。因此,护理人员可帮助患者有效地解决所遇到的问题,使患者能采取积极应对方式面对疾病,进而提升患者的希望水平。

3 Snyder希望理论在慢性非恶性患者中的应用

近年来,越来越多国内外学者意识到希望的重要性,尤其是国内学者针对不同人群运用希望理论进行干预,尽管通过干预研究对提高希望水平均持肯定态度,但国内对Snyder希望理论的研究仍处于探索阶段、缺乏严格的随机对照设计、样本量较少,因此对研究结果需要谨慎对待。

3.1 对脑卒中患者的干预措施

Ge等[31]运用希望理论对中青年脑卒中患者进行干预,首先评估患者的希望并建立健康档案,然后制定并实施递减式目标,根据个体情况规划目标路径,健康教育手册结合微信平台定期向患者及家属发放疾病相关康复知识,最后进行康复指导,干预4周后发现,运用希望理论可提高希望水平、功能锻炼依从性及日常生活能力。这与孙祎等[32]、尤佳等[33]的研究结果一致。除了上述干预措施,史优波等[34]、赵金菊等[35]还从快乐因子入手、纠正患者现存的错误认知以激发患者希望,充分调动患者的积极性,提高患者的自我效能,改善情绪状况。

3.2 对维持性血液透析患者的干预措施

杜兰玉等[36]为激发患者的希望,通过微信平台发送感悟人生的语言和励志金句,并制定目标和找出多种应对方案,运用同伴支持、正性强化法、动机性访谈提高患者的自我管理,结果发现,患者的心理健康状况得到明显改善。

3.3 对类风湿关节炎患者的干预措施

张瑾钰等[37]对老年类风湿关节炎患者建立愿景清单、纠正认知偏差及察觉过去以激发患者希望,帮助患者制定递减式运动目标计划,协助进行关节活动度和抗阻力运动训练,训练后播放音乐并调整坐姿进行放松训练,结果发现,运用希望理论进行心理干预,患者的希望水平和功能锻炼的自我效能明显提高,也能帮助患者改善上肢功能。

3.4 对其他慢性非恶性患者的干预措施

刘杏兰等[38]、石钰等[39]分别对糖尿病肾病和慢性肾病患者运用希望理论进行干预,先制定和实施递减式目标阶梯,然后发放健康教育手册并填写疾病日记,最后通过“承诺策略”、快乐因子法、阳性强化法、社会支持来加强动力思维,结果发现,不仅能显著提高患者的希望水平,还能减轻自我感受负担。

4 小结

慢性非恶性疾病给患者带来极大的身体和心理上的负担,由于慢性非恶性疾病的难治愈性,对患者的照护主要依靠护理,护理人员针对心理状况比医生更具有优势。通过文献综述后发现,(1)在研究对象上,有关希望的研究主要集中在癌症、临终患者、精神病等,对慢性非恶性患者关注较少。(2)在研究类型上,现阶段有关希望水平的研究多为描述性研究,缺乏严谨的随机对照试验,如随机方案、盲法等。(3)部分研究未对Snyder希望理论进行正确理解和缺乏对干预措施的具体说明。鉴于上述所存在的问题,今后有必要对慢性非恶性疾病开展相关研究,为慢性非恶性患者制定针对性的干预措施提供参考。此外,还需要更多、大样本量、设计合理的高质量研究来说明和证实护理方案的效果,从而为提高临床护理效果提供更有力的指引。