“一带一路”背景下蚕丝文化在对外汉语教学中的应用

苏玲玲 杜国良 苏茂科 龚大刚 杜鸿

(1. 中国人民大学文学院, 北京 100872; 2. 四川省阆中蚕种场, 四川 阆中 637400)

1 蚕丝文化概述

蚕丝文化产生于几千年前人类的栽桑养蚕、缫丝制衣生产活动中,是中国社会具有深厚历史的一种亚文化。蚕丝文化不仅限于蚕丝,它还有很多相关的文化内涵信息[1]。其结构从浅至深来看,包含表层异彩纷呈的蚕丝物质世界、浅层博大精深的蚕丝科技体系、中层宗法至上的蚕丝制度文化以及底层内蕴丰富的蚕丝精神成果4个方面[2]。

中国的蚕丝文化具有3大特质:其一是农耕文化特质,已成为国家经济的重要组成部分,满足了人们的生活需要;其二是君子文化特质,使人“内修”,养成温婉柔韧的品性;其三是终极关怀生命的哲学文化特质,使蚕桑生产活动上升为意识形态,完成其由经济基础向上层建筑的转变[2]。经历数千年的历史发展时期,蚕丝文化已经成为中国传统文化的根基之一[2],其典型的物质产品——丝绸也成为了中华文化的一种象征性符号,遍及世界各地。

2 蚕丝文化与对外汉语教学及“一带一路”倡议间的关联

2.1 蚕丝文化与对外汉语教学

语言是文化的载体,文化是语言的内核。对外汉语教学旨在帮助学习者掌握汉语知识,获得使用汉语进行跨文化交际的能力。要实现这一目标,教师必须介绍与之密不可分的中国文化。蚕丝文化作为中国文化的一大根基,贯穿于中国人的日常生活,渗透在中国人的精神品质和社会意识形态中;作为其典型物质代表的丝绸产品,更是在生活中随处可见,备受人们亲睐。因此,无论从文化角度还是语言层面看,蚕丝文化都可以成为对外汉语文化教学的内容之一。学习蚕丝文化,不仅有助于学习者理解汉语词汇的来源、含义和用法,提高学习效果,也利于增加汉语课堂的趣味性,从而引发学习者学习汉语的兴趣。

2.2 蚕丝文化与“一带一路”倡议

2013年,国家主席习近平提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议(简称“一带一路”倡议)。该倡议旨在依靠“丝绸之路”经济、文化、商贸的历史传承,借助现有的合作机制和平台,实现贸易投资便利化以及基建、交通的互联互通[4],开启新时代的新型合作征程。

古“丝绸之路”商业贸易带,以丝绸产品为代表商品;当今新时代的“一带一路”商业合作,丝绸仍然是其中不可或缺的贸易产品之一。精美雅致的丝绸产品背后依托的是中国源远流长的蚕丝文化。了解蚕丝文化,将有助于外国朋友从文化角度理解“一带一路”合作倡议的内涵,体味丝绸产品背后蕴含的中国历史文化底蕴及其审美价值,进而更为全面地认识中国。

2.3 对外汉语教学与“一带一路”倡议

自“一带一路”合作倡议提出到2017年,来自“一带一路”国家的留学生为31.72万人,占了外国留学生总数的一半以上(64.85%)[5];2018年底,“一带一路”沿线64个国家中,已有53个国家建成144个孔子学院及134个中小学孔子课堂[6]。由此可见,“一带一路”倡议使得我国对外汉语教学的规模快速扩大,呈现良好的发展态势。

“一带一路”合作倡议推动了我国对外汉语教学的发展,对外汉语教学也要满足“一带一路”战略对汉语教育提出的要求,一方面加快留学生融入中国文化,加深其文化认同,从而有效地促进中国文化的积极正面传播[7],另一方面也要为其提供人才支持,促进沿线国家与中国的相互理解和交流。

2.4 三者之间的关系

蚕丝文化、对外汉语教学和“一带一路”倡议,三者是三位一体的关系,相辅相成,相互促进。在实施“一带一路”倡议的背景下,蚕丝文化应当成为对外汉语语言和文化教学中的一部分,并合理、科学、有效地融入其中。学习蚕丝文化,无论是就汉语教学本身而言,还是服务于“一带一路”发展战略,亦或是彰显我国的文化自信,提升国家的文化软实力,都具有重要价值。

3 蚕丝文化在对外汉语教学中的应用

根据具体的教学目的和教学要求,蚕丝文化在对外汉语教学中可选择不同的应用形式:一是作为补充,随文适时扩展,辅助学习者学习语言知识;二是同语言知识学习和语言交际能力培养相结合,开展蚕丝文化主题汉语学习,语言与文化学习并重;三是作为专门的文化课讲解,开展蚕丝文化专题教学,帮助学习者更深入地了解中国。

3.1 随文适时扩展蚕丝文化

随文适时扩展蚕丝文化,指在对外汉语语言知识教学过程中,当讲解的内容与蚕丝文化密切相关时,可适时扩展背后的文化故事、文化含义,让学生理解词汇、汉字的产生缘由,表达含义以及使用的语境、情景,辅助学生理解、记忆和习得。以语言知识学习为中心时,蚕丝文化只是一种补充。比如,讲授档案、图书、字画的计量单位“卷”时,可向学生适当介绍其产生的缘由:古代因为丝绢轻薄、柔软,可随意折叠,便于书写、保管、传递和阅读,所以人们便把重要的文件写在上面;后来官方文书使用丝绢代替木竹,产生缣帛档案,装裱后用木轴卷起,并称之为卷;这样,“卷”就成了档案、图书字画的保管计量单位[8]。讲解时,配上“丝绢”“缣帛”“装裱”等图片,给学生直观感知。由此既讲解了“卷”的来源和具体的搭配使用对象,辅助学生理解、记忆和习得,又增加了课堂内容的丰富性和趣味性,在汉语语言知识教学过程中很自然地介绍了蚕丝文化产品的特性和功用。

3.2 蚕丝文化主题汉语教学

开展以蚕丝文化为主题的汉语学习,即通过为学习者提供有意义的活动,使其在活动中接触与蚕丝文化相关的内容,学习语言文化知识,提升跨文化交际能力;这种形式将语言学习融注于文化了解中,同时注重培养语言使用能力和了解文化。教学中,学生能通过多种渠道获取信息;能获得新的文化知识,提升汉语表达能力;能在教师的辅助下整合多领域的知识,实现更为深入广泛地学习。教学结束时,学习者能获得学习成就感,保持继续学习的热情。其教学大体上可做如下设计。

3.2.1 教学目标

该主题教学以中高级汉语水平的成年来华留学生为教学对象,学习者至少已经掌握2 500个以上的词汇,对中国文化有基本了解,可以用学过的词、短语或句型进行话题交流。针对此教学对象,蚕丝文化主题教学的教学目标可设定为:(1)了解“丝绸之路”贸易带与“一带一路”合作倡议的继承发展关系,明确二者背后均蕴含的蚕丝文化。(2)了解蚕丝文化的各种物质产品及其特性,体悟背后蕴含的君子文化特质。(3)了解古代和现代蚕丝制品的生产工艺及其发展,思考其中暗含的农耕文化特质和哲学文化特质。(4)了解当代蚕丝产业在世界的分布情况和发展状况。(5)在真实情景中学习、使用相关语言形式,提升与蚕丝文化主题相关的汉语表达和交际能力。

3.2.2 相关词汇

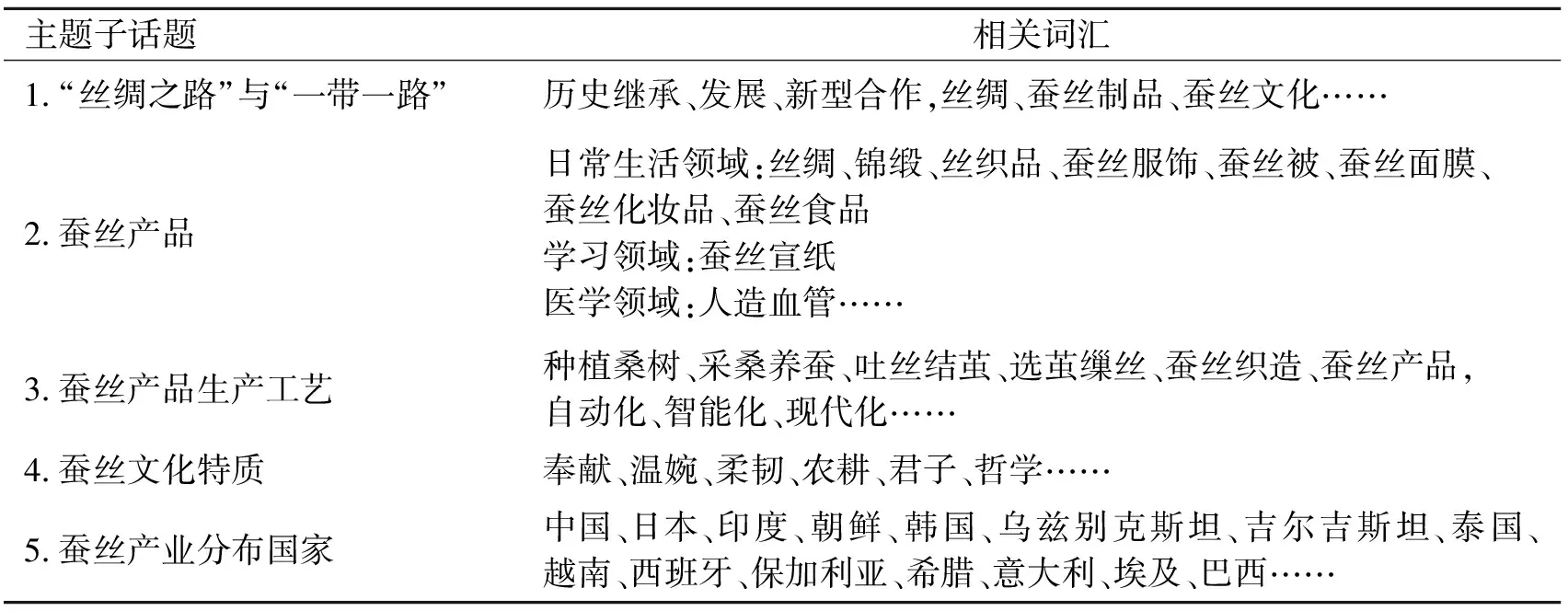

蚕丝文化涵盖的内容较多,从物质到精神层面,大体可设置5个子话题,每个子话题下包含与之紧密相关的词汇,学生在活动中需要学习和使用。相对于词汇而言,学习者会使用的句型、句式多变,不太容易确定,因此具体教学中,教师可根据当下的教学进度给学习者指定某些句型,或者是让学习者自由发挥,但课堂上需归纳总结所使用的重点句型。此处主要给出与主题相关的词汇,详见表1。

表1 蚕丝文化主题的相关话题及词汇

3.2.3 教学设计

蚕丝文化主题包含的子话题较多,本文仅以“蚕丝产品和君子文化特质”话题为例,做具体的教学设计。

(1)课前准备。教师提前将学生分成3~4人的小组,同学们以小组为单位,在自己家里或者去商场等地寻找蚕丝制品,拍照做成PPT或录成视频,在课堂上介绍。介绍内容包括:①是什么?②有什么特点和功效?为什么会具备这种功效?③小组成员使用过其中哪些蚕丝制品?使用后感觉怎么样?喜欢吗?④这些蚕丝制品在自己国家有销售吗?如果有,大家喜欢吗?各小组在了解蚕丝制品的功效以及蚕丝本身的特点时,需查阅相关资料或者咨询销售人员。如果是现场咨询的,可以将整个咨询过程录制下来,随后以角色扮演的形式,在课堂上展示。课堂展示,鼓励学生采用自己喜欢的、多元的形式,尽可能地运用汉语进行表达和交际,提升汉语口语能力。小组成员如有便于携带和展示的蚕丝制品,如:丝绸衣服、蚕丝围巾等,可以直接穿上或者带到课堂上,向其他同学展示。

(2)课堂活动。①课堂导入:教师播放一段介绍“丝绸之路”贸易商品的视频,带领同学们回溯古代中国生产的各类蚕丝制品,然后从古看今,明确蚕丝制品一直是人们广为使用的生活物品,最后以“同学们,今天我们在使用哪些蚕丝物品?你从身边找到了哪些?下面我们一起来寻找我们身边的蚕丝物品。”导入新课。②主题学习:教师首先向同学们明确本课的学习目标和流程,随后进入主题学习。主题学习,每组派一个代表,上台介绍本组准备的内容,其他同学从旁辅助,或角色扮演现场咨询蚕丝物品功效的情景,或展示介绍携带的蚕丝物品,或补充相关内容和答疑等;每个人都有明确的任务分工,所有人都必须参与其中。展示末尾,小组成员需简要总结本次汇报使用的重点词汇和句式,让大家一起积累学习。③总结讨论:教师首先对同学们汇报的内容进行点评和总结归纳,随后就总结的内容,引导他们进行更深入的探讨。例如,蚕丝柔软富有弹性,平滑、光洁、雅致,这种特性和中国文化里的君子文化有什么联系?提出问题后,教师介绍中国文化里的君子文化,让学生知晓:柔软在某种意义上是一种优势,这是君子文化的核心内涵;温和柔软是“君子”理想的人格[3]。通过联系蚕丝的特点和君子文化,让学生体悟二者的关系以及背后蕴含的人生哲学,完成由表及里,从蚕丝物质产品到蚕丝精神文化的升华学习。

最后,让同学们谈谈自己国家的文化里是否有相同或相近的文化,如果有,则可通过文化对比,了解不同文化之间的异同。

讨论结束后,教师需对讨论中使用的重点词汇、句型进行梳理总结,帮助学生积累巩固语言知识,并对整堂课进行点评总结。

3.3 蚕丝文化专题教学

蚕丝文化专题学习,即是以蚕丝文化为内容的文化课,重在让学习者了解蚕丝文化,扩展其视野,提升学习者的文化素养。相比于前两种应用形式,蚕丝文化专题课对语言不做要求,主要关注学习者对文化的理解和掌握情况,尤其是对蚕丝文化精神成果的理解。因此,教学者可不用梳理汉语词汇、句型等语言知识,同时也可减少对汉语交际能力培养的关注。

由于“蚕丝文化专题教学”和“蚕丝文化主题汉语学习”涉及的内容、教学环节等大致相同,因此针对“蚕丝文化专题教学”的应用设计,主要从教学关注点的角度做介绍。

3.3.1 探寻“一带一路”的前身

重点关注学习者是否理解“丝绸之路”和“一带一路”倡议的历史继承关系以及后者深刻的历史与时代内涵,是否明确今天的“一带一路”倡议是继往开来的新型合作模式,有助于实现各国经济与社会的共同发展。

3.3.2 寻找你身边的蚕丝物品

主要关注:学习者是否明确蚕丝制品是当代中国乃至世界各国都广为使用的生活用品;“一带一路”中蚕丝商品的贸易合作惠及各国人民,是当代中国与世界经济贸易中的重要组成部分;学习者是否理解蚕丝所体现的中国文化里的君子文化特质。

3.3.3 中国如何生产制造蚕丝物品

需注意学习者是否从蚕丝及其物质产品的生产制作过程中体悟到蚕丝文化的3种特质,即君子文化特质、农耕文化特质和哲学文化特质;同时也要注意学习者是否从相关的文学作品中体会到蚕吐丝本身作为一种意象,象征了中国人对事业成功的追求,以及为集体做奉献的精神。

3.3.4 总结 “一带一路”背后的中国蚕丝文化

主要按照从蚕丝物质产品生产及其贸易到蚕丝文化精神这样由浅入深的顺序,系统地梳理前面3节所了解的内容,重点关注学习者是否对蚕丝文化有了从表及里、全面深刻的认识,是否对“一带一路”倡议,对中国历史文化有了更深入、更全面的了解。最后可以让学习者谈谈他们眼中的中国和蚕丝文化。

4 结束语

蚕丝文化、对外汉语教学、“一带一路”倡议,三者联系紧密,相互成就。“一带一路”背景下的对外汉语教学,可融入蚕丝文化,实现文化和语言教学相融合:一方面扩大蚕丝文化自身的影响力,提升语言教学效果;另一方面也让语言和文化教学服务于国家“一带一路”发展战略的实施,最终让中国走向世界,为更多的外国朋友所认识、了解,从而建立起良好的中国形象。