躯干控制训练联合镜像疗法对脑梗死患者运动功能的影响

郑素玲 邱晓莉

淮北市人民医院,安徽 淮北 235000

脑梗死是指急性脑循环障碍引起有限或全面的脑功能障碍综合征,也是常见的卒中类型。研究报道,>70%的脑梗死存活患者存在功能障碍,其中偏瘫最为常见,并对患者日常功能影响最明显,也给患者家庭及社会带来了巨大负担[1]。脑梗死偏瘫患者恢复期治疗的关键包括药物治疗、康复训练,其中,康复治疗在降低卒中致残风险、提高患者生活质量、帮助患者回归家庭和社会中均扮演着重要角色。近几年应用于脑梗死偏瘫患者的康复手段不断革新,以运动疗法、经颅刺激、肌电生物反馈为代表的新型技术已被大量研究证实具有确切的康复效果,而随着镜像神经元理论的提出,镜像疗法在脑卒中的康复中也受到越来越多的关注。镜像疗法治疗时将平面镜沿身体正中矢状面在双侧肢体正中矢状面之间,镜面朝向对侧肢体,患者负向身体侧面,告诉患者对侧肢体做出相应动作,同时在镜面成像中观察对侧肢体运动,并利用视错觉将图像视为患肢运动,从而激活相应的大脑皮质达到治疗目的。镜面疗法不需要专门的设备、场地和专业的操作人员,只需将镜子作为治疗装置,价格便宜,容易拿到,操作方法简单,能充分调动患者在康复训练中的积极主动性,不仅可以应用于临床康复,也可广泛应用于社区及家庭康复[2-3]。其他研究表明,躯干训练有助于卒中患者减少代偿和改善功能恢复。躯干作为身体的中心部分,是身体活动调节焦点的基础和重心,但躯干肌肉偏瘫侧脑梗死患者力量较偏瘫侧>30%,且由于运动控制能力差,患者躯干、骨盆和下肢在运动状态下呈现左右不对称,造成行走困难,步态异常[4-5]。因此,加强躯干控制和协调训练可以有效提高患者的平衡功能,从而为患者步行能力的改善奠定坚实的基础。本研究尝试将躯干控制训练联合任务导向性镜像疗法应用于恢复期脑梗死偏瘫患者的康复训练,并就其对患者上肢运动功能、躯干功能的影响进行分析,以期为患者联合训练方案的选择提供参考。

1 资料与方法

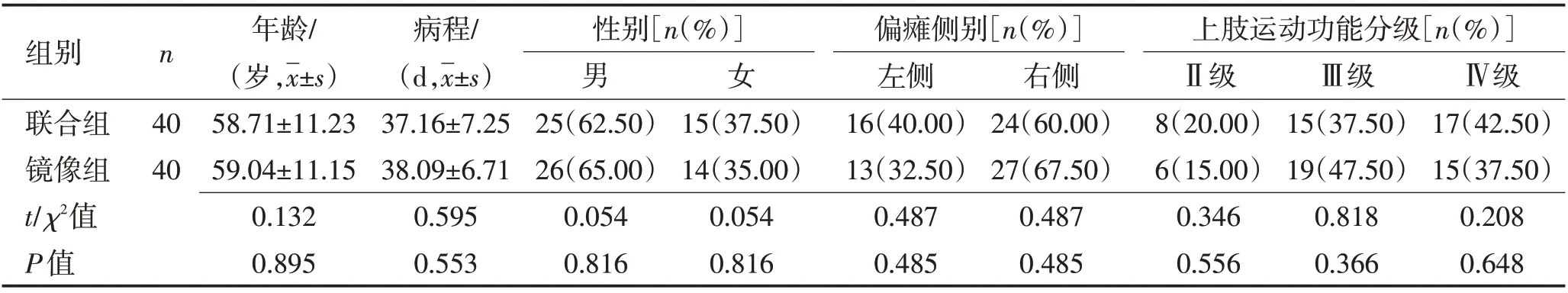

1.1 一般资料将淮北市人民医院2018-01—2020-10收治的80例恢复期脑梗死偏瘫患者纳入此次前瞻性对照研究。纳入标准:(1)初次发病,经头颅CT 或MRI 明确单侧脑梗死诊断,病程处于恢复期(发病后1~6个月内),存在偏瘫及上肢功能障碍;(2)具有康复训练的意愿及能力,能够配合研究;(3)Brunnstorm 上肢运动功能评定量表分级Ⅱ~Ⅳ级,坐位时间≥30 min,运动感觉-视觉想象问卷评分>25 分,意识清。排除标准:(1)合并小脑或前庭病变所致功能障碍;(2)合并视觉功能、前庭功能障碍;(3)合并心、肝、肾等脏器严重功能不全;(4)病灶位于双侧大脑半球、小脑或脑干。使用随机数字表法将患者分别纳入联合组、镜像组各40 例,联合组与镜像组年龄、性别、病程、偏瘫侧别、上肢Brunnstorm 运动功能评定量表分级比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。本研究已获得院医学伦理委员会批准(批件号RX170615),患者及家属均知情同意并签署书面协议。

表1 联合组与镜像组患者一般临床资料比较Table 1 Comparison of general clinical data between two groups

1.2 治疗及康复方案联合组与镜像组均接受脑卒中常规治疗,包括调节血压、降糖、调脂、抗血小板等,并接受常规康复训练:(1)运动康复:针对上下肢功能给予外周感觉刺激、运动控制训练、转移与步态训练,1 次/d;(2)物理康复:给予超短波、中频电治疗,辅以针灸或推拿治疗,1 次/d。联合组与镜像组康复训练均由经统一培训的康复师指导并完成。

镜像组在常规康复训练的基础上,接受任务导向的镜像治疗:患者于安静房间内,坐在可调节高度的椅子上,将专用可折叠镜像盒放置于患者双手间,并向患侧倾斜。嘱患者将患侧肢体置于镜子后方,保证镜子可完全遮盖患肢,康复师说明并示范训练动作,嘱患者模仿,而后集中注意力观看镜中图像,想象患侧运动,待熟练后尝试双侧肢体同时运动。训练动作包括手抓取和放下皮球、旋转杯中弹珠、将木块移动至高处的盒子、用筷子夹弹珠放至嘴边、用杯子喝水等,每次选取4~5项合适的训练动作,各动作重复20次后休息1 min,而后训练下一项动作,每日任务导向性镜像训练持续30 min,每周6次,持续4周。

联合组接受任务导向性镜像疗法联合躯干控制训练,任务导向性镜像训练方案与镜像组一致,躯干控制训练方案包括:(1)肌力训练:患者取仰卧位,并拢双下肢,屈髋屈膝90°,做单手触碰对侧膝盖动作,触碰膝盖时维持5 s,每组10 次,重复3 组;(2)躯干及骨盆旋转训练:体位选择与肌力训练相同,嘱患者缓慢摆动双下肢,每组10 次,重复3 组;(3)姿势训练:患者取坐位,双侧肢体依次向前方、左前方、右前方运动,每组10 次,重复3 组;(4)躯干侧屈训练:患者取坐位,双手分别向同侧拿取物体,每组10 次,重复3 组,逐渐增加物体与患者的距离;(5)波波球训练:患者坐于波波球上,保持自身平衡,康复师适当缓慢摇动波波球,嘱患者重新恢复平衡,每组10 次,重复3组;(6)站位训练:患者取站立位,双脚分开,与肩同宽,利用双手,配合屈曲、旋转、侧屈,拿取处于不同方位、不同距离的物体,每组10次,重复3组,逐渐增加物体与患者的距离。患者躯干控制训练,1次/d,每周6次,持续4周。

1.3 观察指标分别于训练前、训练4 周后评估联合组与镜像组患者上肢运动功能、躯干功能、日常生活能力变化,上肢运动功能评价采用Fugl-Meyer运动功能量表(Fugl-Meyer motor assessment,FMA)上肢部分、运动评估量表(motor assessment,MAS)上肢部分、肌力评估表(manual muscle testing,MMT)上肢部分,FMA 上肢部分总分66 分,得分越高则上肢功能越佳;MAS上肢部分总分18分,得分越高则上肢功能越佳;MMT 上肢部分分为0~5 级,5 级肌力最佳。躯干功能评估采用躯干损伤量表(trunk impairment scale,TIS)及其亚表[6],包括TIS总分(0~23分)、静态坐位平衡亚表评分(0~7分)、动态坐位平衡亚表评分(0~10 分)和协调亚表评分(0~6 分),评分越高则躯干功能越理想。日常生活能力评估采用改良Barthel指数(modified Barthel index,MBI),总分100分,得分越高则日常生活能力越理想[7]。联合组与镜像组患者上肢运动功能、躯干功能、日常生活能力均由同一名未参与康复训练的医师完成评估。

1.4 统计学分析使用SPSS 22.0 统计学软件分析数据,计数资料以百分率(%)表示,采用χ2检验;等级资料采用秩和检验;计量资料以±s表示,采用独立样本t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

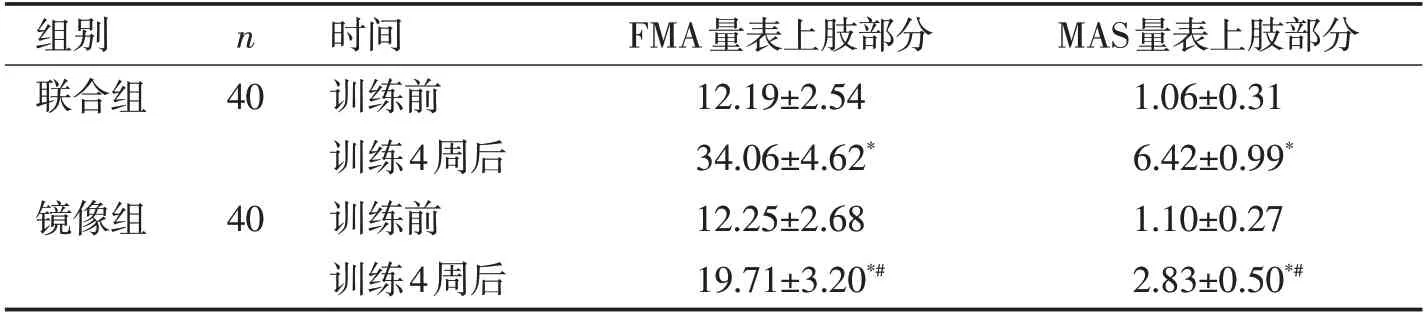

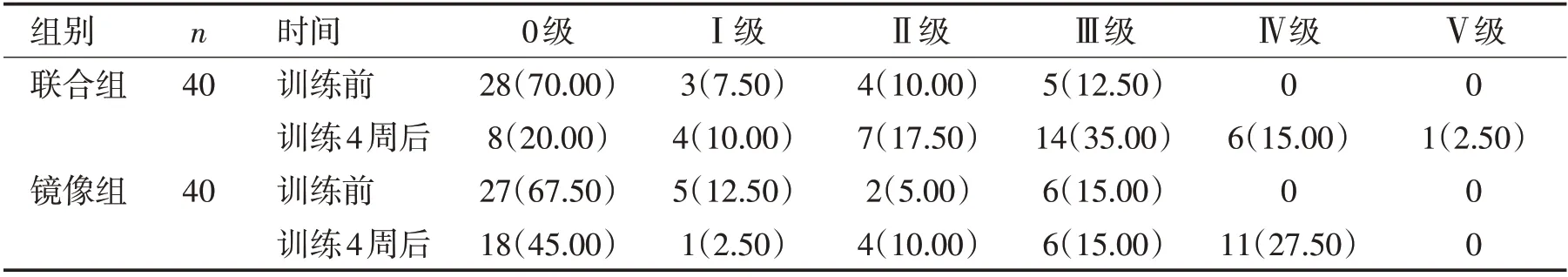

2.1 上肢运动功能变化联合组与镜像组训练4周后FMA量表与MAS量表上肢部分评分、肌力分级均较训练前提高,联合组训练4周后FMA量表、MAS量表上肢部分评分、肌力分级均高于镜像组(P<0.05)。见表2~3、图1~2。

表2 联合组与镜像组FMA、MAS量表上肢部分评分比较 (分,±s)Table 2 Comparison of FMA scale and MAS scale upper limb scores between the two groups (scores,±s)

表2 联合组与镜像组FMA、MAS量表上肢部分评分比较 (分,±s)Table 2 Comparison of FMA scale and MAS scale upper limb scores between the two groups (scores,±s)

注:与同组训练前比较,*P<0.05;与联合组同时期比较,#P<0.05

组别联合组n 40镜像组40时间训练前训练4周后训练前训练4周后FMA量表上肢部分12.19±2.54 34.06±4.62*12.25±2.68 19.71±3.20*#MAS量表上肢部分1.06±0.31 6.42±0.99*1.10±0.27 2.83±0.50*#

表3 联合组与镜像组肌力比较 [n(%)]Table 3 Comparison of muscle strength between the two groups [n(%)]

2.2 躯干功能变化联合组与镜像组训练4 周后TIS 量表总分及静态坐位平衡、动态坐位平衡、协调亚表评分均较训练前提高,联合组训练4周后TIS量表总分及静态坐位平衡、动态坐位平衡、协调亚表评分均高于镜像组(P<0.05)。见表4。

表4 联合组与镜像组TIS量表总分及亚表评分比较 (分,±s)Table 4 Comparison of total and sub-table scores of TIS scale between the two groups (scores,±s)

表4 联合组与镜像组TIS量表总分及亚表评分比较 (分,±s)Table 4 Comparison of total and sub-table scores of TIS scale between the two groups (scores,±s)

注:与训练前比较,*P<0.05;与联合组同时期比较,#P<0.05

组别联合组n 40镜像组TIS总分14.69±2.15 20.66±3.57*14.58±2.29 17.39±3.20*#40时间训练前训练4周后训练前训练4周后静态坐位平衡亚表4.47±0.89 6.29±1.15*4.53±0.71 5.29±0.76*#动态坐位平衡亚表6.39±0.75 8.96±1.62*6.24±0.76 7.56±1.81*#协调亚表3.83±0.60 5.41±0.82*3.81±0.57 4.54±0.74*#

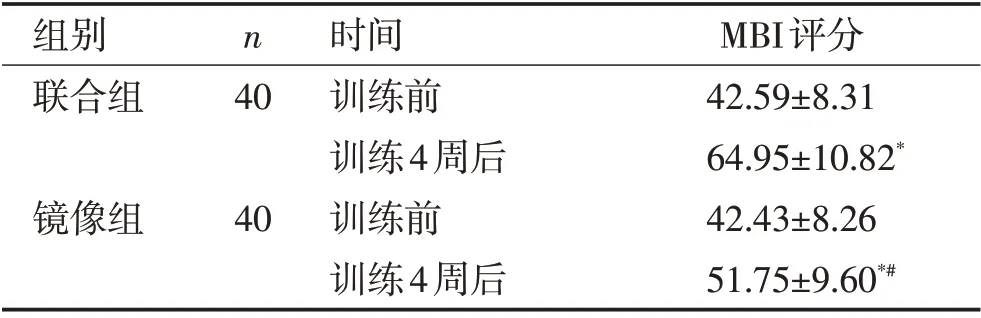

2.3 日常生活能力变化联合组与镜像组训练4周后MBI评分均较训练前提高,联合组训练4周后MBI评分较镜像组更高(P<0.05)。见表5、图3。

表5 联合组与镜像组MBI评分比较 (分,±s)Table 5 Comparison of MBI scores between the two groups (scores,±s)

表5 联合组与镜像组MBI评分比较 (分,±s)Table 5 Comparison of MBI scores between the two groups (scores,±s)

注:与训练前比较,*P<0.05;与联合组同时期比较,#P<0.05

组别联合组n 40镜像组40时间训练前训练4周后训练前训练4周后MBI评分42.59±8.31 64.95±10.82*42.43±8.26 51.75±9.60*#

3 讨论

一般认为,脑梗死偏瘫患者中枢神经系统损伤的再生与修复在发病数日后即开始,发病后1~3个月肢体运动功能达最大程度恢复,此后恢复速度逐渐下降,发病后6个月恢复潜力基本已全面挖掘,因此,脑梗死偏瘫患者发病后3 个月内是康复治疗的黄金时期[8]。与传统康复手段相比,镜像疗法成本低廉、消耗体力少,能够满足脑梗死偏瘫患者感知觉障碍的康复需求,近年来受到越来越多的关注[9],但常规镜像疗法过程枯燥,患者长期训练依从性不佳,故有学者提出了任务导向性镜像疗法的概念。

任务导向性镜像疗法一方面能够体现出镜像疗法的优势,即利用平面镜反射原理,借助正常肢体镜像想象为患侧肢体,促进异常感觉的消除与运动功能的恢复;另一方面,任务导向性训练强调有意义的功能活动实践,且任务均以日常功能为主,有利于提高患者积极性。此外,研究显示任务导向性镜像疗法对于提高患侧大脑运动皮质兴奋性有积极意义,训练期间多项感觉刺激能够激活镜像神经元系统,提高M1兴奋性,促进大脑功能的重塑与上肢功能的恢复[10-12]。本研究镜像组患者训练4周后FMA量表、MAS 量表上肢部分评分及肌力分级均较训练前提高,TIS总分、MBI评分显著改善,显示了任务导向性镜像疗法在改善患者上肢运动功能、躯干功能以及日常生活能力方面的积极作用。镜像治疗时,患者在对侧肢体功能活动进行关节训练的同时,在对侧肢体运动成像中,通过视错觉诱发患者对肢体的横向运动进行成像,从而为患者提供肢体运动、视觉反馈的运动功能恢复,有助于抑制大脑半球的侧半球病变,增强病变侧大脑半球初级运动皮层的兴奋性和皮质间易化性,促使半球间兴奋抑制趋于平衡,从而促进激活病灶侧运动通路,帮助病灶侧下肢运动功能恢复[13]。同时,镜像疗法可以增强患侧感觉运动皮层的兴奋性,从而促进神经可塑性的改变和功能重组,促进肢体运动功能的恢复。此外,在镜像疗法中,患者需要主动锻炼对侧肢体以提高其主动性,同时观察对侧肢体的运动成像可以使患者提高注意力。与传统的康复训练被动、难以集中注意力相比,其更有利于大脑皮质的激活[14-15]。此外,镜像为患者恢复患肢运动功能提供视觉反馈,激活患侧大脑半球的初级运动皮层,恢复大脑半球间竞争的平衡,促进患肢运动通路的激活,从而帮助恢复患侧下肢的运动功能[16]。

躯干作为人体运动的核心部位,对身体运动和重心调节起着重要作用。同时,躯干也是人体运动链的枢纽。头部通过颈部肌肉与躯干相连,上肢通过肩部肿胀骨和肩带肌肉连接到躯干,下肢通过骨盆和相应的周围肌肉连接,因此,头部、颈部和上下肢的运动与躯干密切相关[17]。躯干控制是人体平衡功能和运动功能的重要基石,如果躯干功能受损,头部和四肢没有稳定的基础,可能影响运动表现[18]。研究显示,躯干功能与脑梗死患者认知、上肢和下肢运动功能均具有密切关联[19],且躯干功能障碍往往伴随着平衡功能下降、步态紊乱,因此,对于恢复期脑梗死偏瘫患者而言,增加躯干训练有望提高其平衡和移动能力。本研究采用的躯干控制训练强调患者姿势的控制,训练期间重视躯干平衡控制能力,不仅能够促进躯干肌肉的激活,还可增强躯干肌肉的募集能力,能够为功能康复奠定坚实的基础,故本研究联合组训练4 周后TIS 总分及各亚表评分均较镜面组明显提高,联合组训练4周后FMA、MAS量表上肢部分评分较镜像组改善更为明显,说明患者上肢运动功能障碍得到显著改善,同时患者上肢肌力的提高有助于其日常生活能力的改善,故联合组MBI评分亦较镜面组改善更为明显。同时,在躯干控制训练中,与患者躯干相关的上下肢或颈部共同参与完成运动,通过各种感觉刺激增强身体运动的协调性,最终提高躯干和全身的稳定性和平衡性[20]。此外,在不同阶段开展锻炼,可以通过逆电信号促进神经细胞、突触的生长[21];通过躯干和四肢的协调训练,将躯干控制应用于正常的运动形式,这是提高上肢和躯干功能的重要前提[22-23]。因此可以认为,通过为身体活动创造积极的条件和改善日常生活,能够更好地控制身体,帮助恢复身体功能和改善平衡。

本研究仅选取恢复期脑梗死偏瘫患者,而目前神经康复医学领域普遍认为脑卒中患者生命体征平稳、症状不再进展后48 h 即可开展康复介入[24],因此,在今后的研究中,进一步探索联合训练方案对急性期脑梗死患者早期介入的价值,有望为该方案的推广应用奠定坚实的基础。