咸宁三年新五等爵制考辨

刘晨亮

(西北民族大学 历史文化学院, 甘肃 兰州 730030)

公、侯、伯、子、男五等爵为周制(见《周礼·地官·大司徒》),汉代实行二十等爵之制。曹魏咸熙元年(264),裴秀建议恢复五等爵,为晋王司马昭所采纳。此后,虽泰始元年(265)“罢五等爵制”,但学术界普遍认为此“罢五等爵制”并没有落实(1)杨光辉的《汉唐封爵制度》认为《晋书》中的记载并不可信,因为五等爵并未罢除。周国林的《西晋分封制度的演变》认为此“罢五等之制”并非废除分封制,而是要废除裂土专封的魏末之制,其目的在于限制异姓之后。鲁力的《魏晋南朝宗王问题研究》认为“罢五等之制”是罢黜异姓封国,五等之制仅有其名,而无其实。。五等爵制依然存在于西晋国家之中,咸宁三年(277)晋武帝司马炎对此制度做出调整。关于咸宁三年(277)之制,学术界的研究主要将其置于五等爵制的整体历史变化中,而并没有将此制“特殊化”,且多从儒学国家的构建中来理解咸宁三年的制度变迁①(2)①参见杨光辉《汉唐封爵制度》,北京:学苑出版社,1999年;柳春藩《曹魏西晋的封国食邑制》,《史学集刊》1993年第1期,第1-6页;闫鹏:《两晋爵制研究》,太原:山西大学,2015年;王明前《魏晋封国制度与王朝兴亡》,《许昌学院学报》2011年第3期,第1-4页。。仇鹿鸣指出咸宁二年(276)晋武帝司马炎重病为西晋初年政策转型的直接诱因,并在咸宁三年(277)通过改革五等爵、封国之制将西晋帝国引上了另一条“道路”。

日本学者往往将此制置于贵族制的视野下观察,宫崎市定认为,晋朝采用封建制虽然在形式上有变化,但是一直持续到南朝的最晚期。当然,它还没有发展到足以给封建时代定性的程度,但这无疑构成了近似于封建制特征的中世纪贵族制的一个强有力的背景,但是宫崎市定对咸宁三年(277)之制的着墨并不多。

基于西晋封建制的特殊性、西晋封建制中咸宁三年(277)之制的特殊性与先行研究并不完善的特点,有必要将其与旧五等爵制的关系与思想渊源演变依次进行较为完整的考辨。因咸宁三年(277)之新五等爵制是以诸侯王推恩为基础的,并与贵族制有着千丝万缕的关系,故在叙述时,兼论及西晋咸宁三年(277)封王之制、贵族制(以九品中正制与五等爵制的关系为中心)与新五等爵制之关系。

一、新旧五等爵制之异同及意义

《晋书·职官志》详细记载了咸宁三年(277)新五等爵制:

“咸宁三年,卫将军杨珧与中书监荀勖以齐王攸有时望,惧惠帝有后难,因追故司空裴秀立五等封建之旨,从容共陈时宜于武帝,以为‘古者建侯,所以藩卫王室。今吴寇未殄,方岳任大,而诸王为帅,都督封国,既各不臣其统内,于事重非宜。又异姓诸将居边,宜参以亲戚,而诸王公皆在京都,非扞城之义,万世之固。’帝初未之察,于是下诏议其制。有司奏从诸王公,更制户邑,皆中尉领兵。其平原、汝南、琅邪、扶风、齐皆为大国,梁、赵、乐安、燕、安平、义阳为次国,其余为小国,皆制所近县益满万户。又为郡公制度如小国王,亦中尉领兵。郡侯如不满五千户王,置一军一千一百人,亦中尉领之。于时,唯特增鲁公国户邑,追进封故司空博陵公王沈为郡公,钜平侯羊祜为南城郡侯。又南宫王承,随王万各于泰始中封县王,邑千户,至是改正县王增邑为三千户,制度如郡侯,亦置一军。自是非皇子不得为王,而诸王之支庶,皆皇家之近属至亲,亦各以土推恩受封。其大国次国始封王之支子为公,承封王之支子为侯,继承封王之支子为伯。小国五千户已上,始封王之支子为子,不满五千户始封王之支子及始封公侯之支子皆为男,非此皆不得封。其公之制度如五千户国,侯之制度如不满五千户国,亦置一军千人,中尉领之,伯子男以下各有差而不置军。大国始封之孙罢下军,曾孙又罢上军,次国始封子孙亦罢下军,其余皆以一军为常②(3)②此句中之“子”字殊难解,前曰:“大国始封之孙”,前后行文应对称,故应为“之”字之讹,此句应为:“大国始封之孙罢下军,曾孙又罢上军,次国始封之孙亦罢下军,其余皆以一军为常。”。大国中军二千人,上下军各千五百人,次国上军二千人,下军千人。其未之国者,大国置守土百人,次国八十人,小国六十人,郡侯县公亦如小国制度。既行,所增徙各如本奏遣就国,而助公皆恋京师,涕泣而去。”[1]744

《晋书·职官志》此段主要讲了咸宁三年(277)对分封制度作出的三项改革,分别为推恩、益满万户、遣就国。此三事皆与新五等爵制存在密切的关系,故按序论之。首先,由此段可分析得出数个结论。由“又为郡公制度如小国王,亦中尉领兵。郡侯如不满五千户王,置一军一千一百人,亦中尉领之”“(宗室)其公之制度如五千户国,侯之制度如不满五千户国,亦置一军千人,中尉领之,伯子男以下各有差而不置军”两条可知,第一,小国应有二级:“小国王”与“不满五千户王”;第二,郡侯一军一千一百人,(宗室)侯一军一千人,且若此处无脱字,因“侯”字前无“郡”字,故宗室侯应皆为县侯;第三,平原、汝南、琅邪、扶风、齐、梁、赵、乐安、燕、安平、义阳皆以郡为国,咸宁三年(277)并不存在凌驾于郡王之上的国王一等③(4)③杨光辉的《汉唐封爵制度》一书认为西晋王爵存在大、次、小郡王、国王四等。杨氏将食四郡之成都王颖等王列为国王,其说甚是。但国王之制出现于咸宁三年(277)之后,咸宁三年(277)仅存郡王之制。故笔者为了行文便利,以《晋书·地理志》中之大、次、小国(皆郡王)之称谓为准。;第四,“五千户国”与“不满五千户相对”,则“小国王”应为“五千户国”。“其未之国者,大国置守土百人,次国八十人,小国六十人,郡侯县公亦如小国制度”,此“小国”并言“五千户国”与“不满五千户国”,按以上之考证,郡侯县公应与不满五千户国同,则与“小国王”同之郡公则亦置守土六十人。伯、子、男三爵无异姓,且此制的目的在于尊皇室之权威,防备异姓诸将,则咸宁三年(277)新五等爵制是以宗室五等爵为核心的新体制。

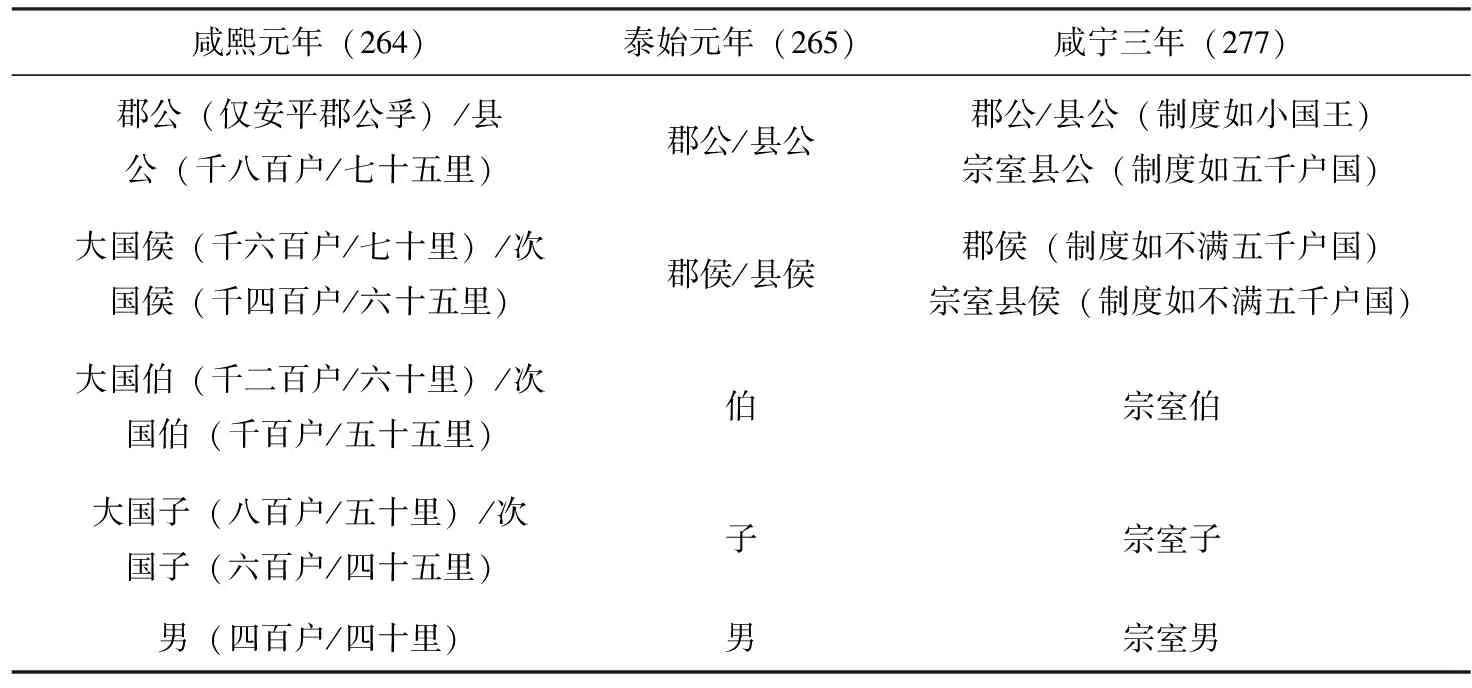

关于此制之渊源,即裴秀之咸熙元年(264)之五等爵制与泰始元年(265)之五等爵制。《晋书·地理志》中:“晋文帝为晋王,命裴秀等建立五等之制,惟安平郡公孚邑万户,制度如魏诸王。其余县公邑千八百户,地方七十五里;大国侯邑千六百户,地方七十里;次国侯邑千四百户,地方六十五里;大国伯邑千二百户,地方六十里;次国伯邑千户,地方五十五里;大国子邑八百户,地方五十里;次国子邑六百户,地方四十五里;男邑四百户,地方四十里。”[1]414,公、侯、伯、子、男五等,公有郡公(仅安平郡公孚)、千八百户,地方七十五里县公两级,侯、伯、子分大、次两级,男唯四百户、地方四十里一级,共五等九级。且鲁力《魏晋南朝宗王问题研究》中指出咸熙元年(264)之五等爵制中司马氏的分封是依照血缘亲疏进行的,司马氏宗室多为男爵,司马懿之子多为伯爵,司马昭之子多封侯[2]。因此此遗意几乎完全为咸宁三年(277)之新五等爵制继承吸收,并成为西晋国家结构的最早构型,见后文之“推恩之制”。

“武帝泰始元年,封诸王以郡为国。邑二万户为大国,置上下中下三军,兵五千人;邑万户为次国,置上军下军,兵三千人;五千户为小国,置一军,兵千五百人。王不之国,官于京师。罢五等之制,公侯邑万户以上为大国,五千户以上为次国,不满五千户为小国。”[1]414

董慧秀《西晋初封爵制度的演变》一文分析了泰始元年(265)之五等爵制,其文认为泰始元年(265)五等爵制为五等七级。同时揭示了《晋书·地理志》中“公侯邑万户以上为大国,五千户以上为次国,不满五千户为小国”的记载是取消了咸熙元年(264)之五等爵制中土地方圆与户数相结合的制度设计,而代之一远远超过实际户邑数的、虚高的标准户邑数来决定相应的封国规模[3]。笔者认为,咸熙元年(264)之五等爵制经过泰始元年(265)的改革,已经在形式上达到咸宁三年(277)之新五等爵制的规模,即郡公/县公、郡侯/县侯、伯、子、男的形式。且咸宁三年(277)新五等爵制明显是以泰始元年(265)五等爵制为模板,建立的独立于泰始元年(265)五等爵制之外的宗室五等爵。

表1 咸熙元年(264)、泰始元年(265)、咸宁三年(277)五等爵之变化

(一)推恩之制

咸宁三年(277)新五等爵制中郡公制度如小国王,郡侯制度如不满五千户王,王爵似乎以是否满五千户为限划分为四级,即大国、次国、小国、不满五千户国。大国、次国、小国之制似乎与《晋书·地理志》所载泰始元年(265)差别不大,咸宁三年(277)国之大小分为大、中、小三等,与泰始同。小国以户口分为五千户及不满五千户两级,共三等四级。在维持泰始中分封的异姓郡公/郡侯、郡侯/县侯保持不变的基础上,将整个“公、侯、伯、子、男”五等爵制纳入“推恩”的体制中。国分大、中、小三等,郡、县两类,且大、次国皆为郡王。

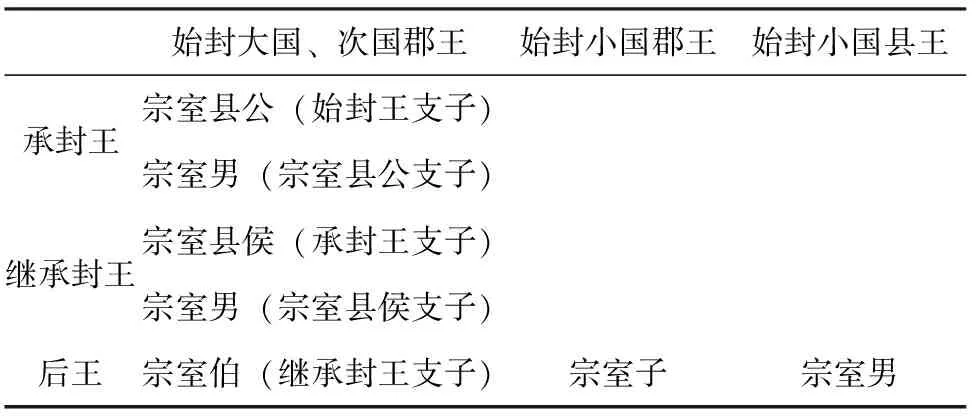

上引《晋书·职官志》中有“小国五千户已上”与“不满五千户始封王之支子及始封公侯之支子皆为男”之语,因此小国应以五千户为限,分为小国郡王、小国县王两类。小国始封县王之支子及始封公侯之支子为宗室男,小国始封郡王之子为宗室支子为宗室子,皆不食县。(杨光辉《汉唐封爵制度》:“在西晋,凡五等爵中的大、次国侯,伯、男皆不冠以‘县’”,笔者认为五等爵中的大、次国侯不冠“县”字为了区分列侯中的“某某县侯”,而伯、子、男不冠“县”字,则是因为此三爵不食县。)

表2 咸宁三年(277)推恩之制

杨光辉《汉唐封爵制度》中认为,西晋的推恩分封之制复杂难稽,其原则为:异姓公国、侯国的推恩是庶子另授户邑,不分割原有户邑;同姓诸王的推恩,则是分割原封国的户邑给支庶子孙[4]148。根据此分封原则,经四代分封后,一大、次分国内有固定数量之宗室县公(数量以始封王的支子数量与食县多寡确定)、一定数量宗室县侯(数量以承封王的支子数量与第一次推恩后剩余之食县多寡确定)、一定数量的宗室伯(数量以继承封王的支子数量与第二次推恩后剩余之户邑多寡确定)、数量较多之宗室男(以第一次、第二次推恩得爵者之支子多寡确定)。宗室县公、宗室县侯、宗室伯、宗室子、宗室男之食邑多寡无法确定,但是若以咸熙元年(264)之五等爵制比拟,“益满万户”之诸王,绝毋庸四代分封食邑即早已瓜分殆尽。小国县王地狭户少,古一县大抵百里,以咸熙元年(264)五等爵制计算,则一县王土地只够分封六个男爵,户口也只够分封十二个男爵;五千户之小国郡王,户口只够分封五个次国伯。为了保证小国县王之后王不至于因推恩彻底失去经济特权,故有可能仅仅推恩一次。

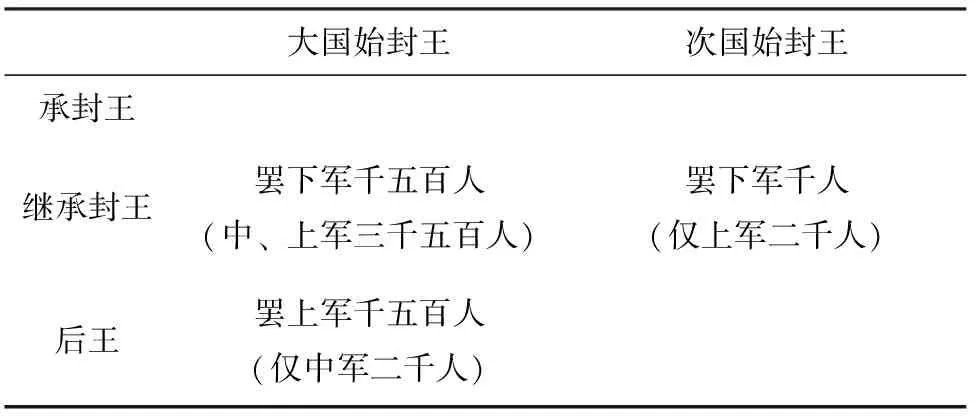

推恩不仅旨在逐渐削弱藩王经济实力,对其军事实力也有渐削之意。上引《晋书·职官志》详细地记载了咸宁三年(277)藩王的军事力量(大国三军合五千人,次国三千人,其余皆千人)与对其军事力量的推恩之制。

表3 咸宁三年(277)诸侯置军之制

宗室县公、县侯皆有一军千人,一藩国之军事力量最庞大之时为承封王或继承封王之世,大国之军力为诸侯国中尉所领五千人,若干县公、若干县侯(若推恩受封之县侯小于两个,则承封王之世的军事力量强于继承封王之世)中尉所领之若干千人。此制明显是旨在减少异姓大臣专权可能的强干弱枝之术,但是,推恩分封政策对藩国经济实力打击亦很大,至继承封王之世,藩王已无经济能力掀起对中央的大规模叛乱。

但此制并不是西晋末年诸王政治的直接原因。唐长孺先生指出,西晋末年诸王掀起的八王之乱,直接原因是宗室诸王出镇之制,而非诸侯国置军之制[5]。日本学者辻正博认为,武帝成宁三年的移封,是将受封、出镇的皇叔皇弟们的封地调整到任职地的附近,并大幅增加他们的封邑[6]14,其说甚是。西晋末年的诸王政治可以说是咸宁三年(277)之制与藩王出镇之制结合的产物。

(二)“益满万户”之制

泰始元年(265),晋武帝司马炎分封一族二十七人为郡王,范围为宣帝司马懿兄弟八人(司马朗、司马懿、司马孚、司马馗、司马恂、司马进、司马通、司马敏)子孙。

《晋书·武帝纪》:“封皇叔祖父孚为安平王,皇叔父幹为平原王,亮为扶风王,伷为东莞王,骏为汝阴王,肜为梁王,伦为琅邪王,皇弟攸为齐王,鉴为乐安王,机为燕王,皇从伯父望为义阳王,皇从叔父辅为渤海王,晃为下邳王,瓌为太原王,珪为高阳王,衡为常山王,子文为沛王,泰为陇西王,权为彭城王,绥为范阳王,遂为济南王,逊为谯王,睦为中山王,陵为北海王,斌为陈王,皇从父兄洪为河间王,皇从父弟楙为东平王。”[1]52,其中司马孚之子十人,司马懿之子六人,司马懿之孙三人,此为泰始元年(265)之封建规模。

咸宁三年(277)之封建规模,《晋书·武帝纪》:“(咸宁)三年春正月丙子朔,日有蚀之。立皇子裕为始平王(小国,裕同年薨。),安平穆王隆弟敦为安平王(次国)……八月癸亥,徙扶风王亮为汝南王(大国),东莞王伷为琅邪王(大国),汝阴王骏为扶风王(大国),琅邪王伦为赵王(次国),渤海王辅为太原王(小国),太原王颙为河间王(小国),北海王陵为任城王(小国),陈王斌为西河王(小国),汝南王柬为南阳王(小国),济南王耽为中山王(小国),河间王威为章武王(小国)。立皇子玮为始平王(小国),允为濮阳王(小国),该为新都王(小国),遐为清河王(小国),钜平侯羊祜为南城侯,以汝南王亮为镇南大将军。”[1]68在咸宁三年(277)之分封中,司马懿子孙之地位得到显著提高,尤以武帝司马炎系为著。司马炎系泰始中受封者仅汝南王司马柬一人,咸宁三年(277)有五位皇子(始平王裕、玮,濮阳王允,新都王该,清河王遐)先后封王。不仅大国全为懿之子孙(平原王幹、汝南王亮、琅邪王伷、扶风王骏、齐王攸),而且宗室重臣司马孚之安平王爵从泰始元年(265)始受封时的四万户之大国降至万户之次国。《晋书·职官志》中所载大国、次国中于泰始元年(265)受封的是平原、扶风、琅邪、齐、梁、安平、燕、乐安、义阳八国,赵、汝南两国,为琅邪王伦、扶风王亮所徙,可以说咸宁三年(277)之大国、次国是在泰始元年(265)分封的基础上,贬降非司马懿系皇族的结果。

关于“益满万户”的对象。按照泰始元年(265)之分封原则,仅小国在万户之下,且宗室诸王皆不之国。根据上文考证,咸宁三年(277)之王爵分为三等四级,故《晋书·职官志》所言“皆制所近县益满万户”应指的是大国与次国两级,而不含“五千户小国”与“不满五千户小国”一等两级。《晋书·地理志》大国:“平原国,户五万一千”“汝南郡,户二万一千五百”“琅邪国,户二万九千五百”“扶风郡,户二万三千”“齐国,户一万四千”,大国五,除齐国户一万四千之外,皆二万户以上,皆无必要“益满万户”“赵国,户四万二千”“乐安国,户一万一千”“燕国,户二万九千”“安平国,户二万一千”“义阳国,户一万九千”以乐安国之户数最少,但依然没有必要“益满万户”[1]405。笔者推测,泰始元年(265),诸侯并没有完全依照大、次、小国规定之户口受封。西晋一朝存在不以整郡为国的现象,如东海王司马越“别封东海王,食六县”。但东海郡共十二县,咸宁三年(277)某些次国应也为此情况。泰始元年(265),以一郡内之若干县受封,但是,实际食邑并不满万户,故咸宁三年(277)“益满万户”。综上所述,“益满万户”之对象应为泰始元年(265)受封实际食邑不满万户,后于咸宁三年(277)升为次国之国,周国林《西晋分封制度的演变》一文,引汝南王司马亮之孙司马佑益封、齐王冏以子司马冰绍司马鉴之后两事亦可为此结论之佐证[7]。

(三)遣就国

仇鹿鸣认为:“武帝一方面规定非皇子不得封王,确立帝系独大的封建原则,另一方面又命司马亮为宗师,体现出对家族人伦秩序的尊重。这两个看似相悖的政治举措,背后所指向的恐怕是同一个目标:削弱齐王攸以及其他宗室诸王的势力”[8]247。咸宁三年(277)遣诸侯王就国无非是晋武帝司马炎在遣齐王攸就国一事上的“投石问路”,一方面,“所增徙各如本奏遣就国”,另一方面,“未之国者,大国置守土百人,次国八十人,小国六十人”,两套矛盾的制度设计无非是以此试探朝臣、外戚、宗室对于遣诸侯王就国一事的态度,若反应不大,则可以推波助澜遣齐王攸就国。齐王攸为司马昭次子,后过继于司马师,在司马昭晋国时代就一直为司马炎世子之位的竞争者。司马炎践阼后,兄弟二人的矛盾并没有表面化。咸宁二年(276)晋武帝司马炎患病,朝臣密谋拥立齐王攸。后司马炎病愈,紧接着就发生了咸宁三年(277)分封之事。咸宁二年(276)之事使司马炎与司马攸兄弟二人的矛盾表面化,并成为咸宁三年(277)分封之事的直接诱因。咸宁三年(277)的分封之事与太康三年遣齐王攸之国一事形成了完整的逻辑链,此事也直接导致了晋廷的分裂。

除了出于对齐王攸的顾忌,司马炎亦有以同姓代替异姓出镇之意。辻正博《西晋的诸王封建与出镇》一文中认为,杨珧等人的“诸王公皆在京师”说法未必准确,咸宁三年(277)杨珧等人的建议在于建立一晋武帝司马炎近亲者屏藩皇帝的体制[6]。闫鹏亦赞同此说,改易封国的目的在于欲与诸王所督之地统一[9]。无论是晋武帝司马炎及其亲信朝臣出于何种目的,咸宁三年(277)“遣就国”的目的都肯定是为了消弭其他异姓与宗室对于司马炎一脉统治秩序的威胁。

“益满万户”与“遣归国”两事虽然看似与新五等爵制并无直接关系,但是,司马炎以曹魏为鉴,欲在地方实行“封国—都督”统一之政治的意图却昭然若揭。此制在司马炎死后,酿成“八王之乱”之大祸,但是,若推恩能平稳实行数代,则必然由诸王政治回归两汉之传统。可以说,晋武帝司马炎一方面扩大了司马懿子孙在司马氏宗室中的力量占比,即改易封国;并减少异姓都督的比例,即通过诸王所督之地与封国的统一,另一方面,也设置了约束司马懿子孙的缰绳,即新五等爵制。只有置于“益满万户”与“遣归国”的历史背景下才能充分理解新五等爵制的意义。

(四)新旧五等爵制之意义

此旧五等爵制为咸熙元年(264)五等爵制与泰始元年(265)五等爵制。关于咸熙元年(264)之五等爵制意义。日本学者宫崎市定在《九品官人法研究:科举前史》中认为:“司马氏需要排除的威胁只有曹魏皇室,但是仍然要表明态度,即司马氏获得天下后同样尊重贵族们在魏朝取得的特权,以此防止贵族群体的动摇。因此产生了著名的五等爵制。”[10]13福原启郎赞同此说,他认为五等爵制与九品官人法一个给予乡品,一个给予爵位,道理是相同的[11]82。笔者亦赞同此说,在西晋国家的建构中,形成了为了保障易代之时功臣贵族们特权的咸熙元年(264)之五等爵制与九品官人法的复式结构。若干享受较高乡品的异姓公侯伯子男们一方面是西晋的官员,一方面是食邑的封君,可以说九品官人法与咸熙元年(264)之五等爵制是表里配合的关系,不仅为司马氏登上帝位扫清障碍,更是西晋国家统治集团自我复制性的直接表现。

中国学者则更多着眼于咸熙元年(264)五等爵制与魏晋易代的关系。董慧秀《魏晋交替之际的封爵制度》一文中指出咸熙元年(264)五等爵制度是魏晋易代中的政治工具,且揭示了此制度尚未突出司马氏宗室的特殊性,并很快就在泰始元年(264)做出了一些调整[12]。

关于泰始元年(265)五等爵制的意义,董慧秀认为,此制是司马炎为了犒劳帮助他成功实现魏晋禅代的禅代功臣,并在禅代功臣中特别提拔司马氏的亲信,由此在禅代功臣中组建亲信集团,利用亲信集团执政以协助其巩固刚刚建立的西晋政权[3]。其说甚是,泰始元年(265)五等爵制的赏格属性尤为突出,此制成功地缩小了功臣集团,即从“自骑督以上六百余人皆封”到“公侯伯子男五百余国”[1]1349,并形成了一新功臣集团。亦可以说,此制是为了“淘汰”部分于咸熙元年(264)受封,但却未彻底融入司马氏团体的异质份子的手段。

关于咸宁三年(277)新五等爵制的意义,笔者根据上文考证,认为一,新五等爵制强化了司马氏宗室的力量,通过废除咸熙元年(264)与泰始元年(265)五等爵制中异姓可受封的原则,来消弭异姓利用此钻空子,威胁司马家统治地位的可能性;二,新五等爵制在强化司马氏宗室力量的同时,规定“非皇子不得为王”的新原则,将新封建的对象固定在司马炎一脉,通过不断地推恩稀释非司马炎系的宗室王的力量,来完成从司马氏之天下到司马炎之天下的转化。

从咸熙元年(264)到咸宁三年(277),五等爵制发生了三次重要的变化,其性质也潜移默化地从功勋的赏格到推恩的宗室爵,此变化趋势完全符合西晋武帝一朝的政治转型,即走出司马懿、司马师、司马昭的时代,回归两汉统一王朝传统。

二、五等爵制之思想渊源与争议

传世经典中关于五等爵制存在两种解释。古文经学家:公五百里、侯四百里、伯三百里、子二百里、男百里;今文经学家:公百里、侯七十里、伯子男皆五十里。因咸熙元年(264)之五等爵制与泰始元年(265)之五等爵制中,伯、子、男三等的封地面积与户邑各不相同,且咸宁三年(277)新五等爵中伯、子、男之推恩对象皆不同,故笔者认为,咸熙元年(265)、泰始元年(266)与咸宁三年(277)的五等爵制皆以《周礼》等古文经学为理论支撑,这与古文经学在魏晋之世逐渐上升的历史趋势相符合,兹不赘叙。

恢复五等爵的舆论自建安之世便已崭露头角,《三国志·司马朗传》:“朗以为天下土崩之势,由秦灭五等之制,而郡国无蒐狩习战之备故也。今虽五等未可复行,可令州郡并置兵,外备四夷,内威不轨,於策为长。又以为宜复井田。往者以民各有累世之业,难中夺之,是以至今。今承大乱之后,民人分散,土业无主,皆为公田,宜及此时复之。”[13]467,作为河内儒学大族司马氏一员,面对汉末乱局,司马朗认为旧之郡县制已不能维持时局之稳定,在承认汉末州牧领兵的基础之上,主张恢复封建、井田之制的政治理想应是家族整体理想之代表。司马朗之后,董昭亦主张恢复恢复五等爵,《三国志·董昭传》:“后昭建议:‘宜修古建封五等’”[13]439,鲁力认为“其真正目的应在于突破汉代异姓只能封侯的限制,为曹氏代汉铺平了道路”[14],其说甚是。虽然董昭的“宜修古建封五等”受到朝臣的强烈反对,但最终还是为曹操所接纳,并成为曹操突破“非刘不王”旧制完成易代之业的舆论前驱。

虽然恢复五等爵制的舆论自汉末建安之世就已“破壳而出”,但是,真正意义上公、侯、伯、子、男五等爵制的复兴要到曹魏末年的咸熙元年(264)。司马昭之旧五等爵存在对异姓受封一事的非议,《晋书·段灼传》:“于今国家大计,使异姓无裂土专封之邑,同姓并据有连城之地,纵复令诸王后世子孙还自相并,盖亦楚人失繁弱于云梦,尚未为亡其弓也。其于神器不移他族,则始祖不迁之庙,万年亿兆不改其名矣。大晋诸王二十余人,而公侯伯子男五百余国,欲言其国皆小乎……天下有事无不由兵,而无故多树兵本,广开乱原,臣故曰五等不便也。臣以为可如前表,诸王宜大其国,增益其兵,悉遣守藩,使形势足以相接,则陛下可高枕而卧耳。臣以为诸侯伯子男名号皆宜改易之,使封爵之制,禄奉礼秩,并同天下诸侯之例。”[1]1348,段灼之论反映了晋初“大晋诸王二十余人,而公侯伯子男五百余国”的分封格局。同时其论并非彻底否定封建一事,他甚至认为“诸王宜大其国,增益其兵”,“五等不便”最重要的原因是大量“异姓受封”且有兵权。此论似乎意图将旧五等爵制拉回两汉旧分建传统模式中去,并将这一诞生于风云际会之时“异制”纳入司马氏一姓的秩序之下,但是晋武帝当时并没有听从段灼之说。

三、结 语

咸宁三年(277)新五等爵制有一,废除了咸熙元年(264)与泰始元年(265)五等爵制中“异姓受封”的制度;二,设立了推恩之制,将伯、子、男三等固定为推恩所授爵,推恩不仅削弱了藩王的经济实力,对其军事实力亦有逐代削减之制;三,将王国由大、次、小三等分为大国、次国、五千户小国、不满五千户小国四级;四,规定“非皇子不得为王”;五,将泰始元年(265)实受封不满万户之次国“益满万户”;六,遣部分藩王归国六项变动。咸宁三年(277)的新五等爵制继承并发展了汉末复五等爵制的思想,通过规定“非皇子不得为王”、设立推恩之制、遣部分藩王归国,突出司马炎一脉的地位,借此来构建了司马炎一脉主导的晋朝新秩序。